需求导向、洲际互动与阶段性

——少数民族文化典籍外译与传播规律个案研究

张 羽

(百色学院外国语学院,广西百色 533000)

中国少数民族文化典籍是凝聚中华民族历史、文化、社会生活等方面资源的“活化石”,极具复杂性和多样性,其外译与传播(以下简称译传)研究越发引人关注。王宏印[1]22将其规律概括为三个方面:首先,“原始的文学艺术,经过口头传播,尤其是仍然存在着活态史诗,表现出流动不拘的基本形态”;其次,“跨境民族和边境民族,其文化和文学有可能首先经过境外传播,产生译本和研究成果,然后再翻译回来,进入国人的研究视野”;最后,“有的民族文学文化经典,则经过汉语翻译,吸收汉语文学的营养,经过重新整理,再翻译成外文,传播出去,产生国际影响”。廖七一[2]4认为要实现“典籍外译的文化战略目标”,学界需要关注“不同势差文化之间交流的规律,确定典籍翻译的文化功能,了解受众的文化心态,并研究目的语文化的接受语境”;而接受语境是指“制约或驱动目标文本产生预期功能的社会文化环境,包括原语文化与译语文化之间的势差、接受文化受众的类型与心态,以及受众的意识形态与传统诗学”。基于这种复杂的接受语境,耿强[3]7提出“对外译介过程不仅要考虑译本选材、翻译方法、营销策略等,更需要注意目标语文化系统内部的政治、经济和文化语境”。崔晓霞[4]108认为可以在“相关学科语境中研究民族典籍”,探讨“少数民族典籍翻译研究与翻译学的互构”。

上述成果涉及译传过程中的传播者、传播讯息、语言代码、传播/接受语境(如接受者主观文化、心态等)、传播干扰机制、传播渠道和策略等。在具体译传实践中,应视具体典籍情况具体分析,利用传播/接受规律,规避干扰因素,制定实现文化传播目的的最佳方案。基于此,本文以《玛纳斯》《格萨尔》(蒙古族称为《格斯尔》)和《蒙古秘史》的译传为个案,分析其中的传播/接受共性及其对此类典籍译传的启示。

一、案例的基本情况

此处“典型”案例主要考查民族文化典籍在域外的传播范围、版本数量、译入语的语种数量和读者评价等情况。根据魏清光教授的统计①,结合相关史料,综合考量以上因素,《玛纳斯》《格萨尔》和《蒙古秘史》堪称现有典籍译传的典型案例,相关数据如表1所示。三者的成功译传是传播者与传播讯息等因素综合作用的结果。

表1 三部典籍的译传数据

《玛纳斯》是柯尔克孜族口传、跨境史诗,主要在我国新疆和黑龙江的部分地区、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗、土耳其、巴基斯坦北部地区传唱。据柯尔克孜语专家胡振华[5]349考证,该史诗大致产生于10~13世纪,19世纪内容基本固定,是典型的“谱系式英雄史诗”,共分《玛纳斯》《赛卖台依》《赛依铁克》等8部,叙述玛纳斯家族八代英雄人物为保卫民族独立和族群幸福安宁与异族侵略者对抗征战的事迹,其传唱者称为玛纳斯奇[6]26-34。

19世纪中叶以来,《玛纳斯》的几种主要唱本被翻译成俄文、德文、法文、英文、土耳其文、日文、匈牙利文、立陶宛文、蒙古文、哈萨克文、乌兹别克文等十几种语言文字。按照主体分类,《玛纳斯》译传活动可分为两类:一类由外国主导,一类由我国主导。外国主导的译传活动主要有三个特征:(1)译者身份多元,学术地位显赫,主要有民族志学者、民间文学研究者、文学翻译家、史诗研究学者、本民族学者等。例如,俄罗斯军官、哈萨克族民族志学家乔坎·瓦利哈诺夫(Chokan Chingisovich Valikhanov)最先收集并将该史诗译成俄文,法国中亚民族文学学者雷米·岛尔(Remy Dor)将该史诗的阿富汗变体译成了法文。(2)主要报刊或出版社发表的译本片段、唱本收集记录、知名人士的评论等,往往使译介活动产生多米诺效应。(3)学术研究与翻译实践紧密结合。例如,英国古典学、中亚史诗研究专家亚瑟·哈图(A.T.Hatto)的译本,明显是受到当时民族志学发展的影响,使用民族志翻译的方法产出学术性译本;而英国另一位文学翻译家瓦尔特·梅依(Walter May)则是受到翻译研究“文化转向”的影响,翻译的重点是传播史诗的内容和思想。

我国主导的译传活动除具有与上述前两个方面相似的特征外,独特性主要表现在:(1)中外合作的翻译方式较为常见。例如,中日、中德合作。(2)译者兼任传播者。例如,日本学者西协隆夫除与中国学者合作翻译外,还多次撰文介绍我国《玛纳斯》史诗的唱本和玛纳斯奇。(3)该史诗的翻译正好迎合了日本学界对民间文学研究的兴趣。

《格萨尔》是我国蒙古族和藏族的口传、英雄史诗,分“天界篇、降魔篇和地狱篇”三部分[7]30,讲述英雄格萨尔一生的丰功伟业,产生于“公元前三、四百年至公元六世纪之前”,10~13世纪逐渐成熟[8]44,广泛流传于我国西北、西南和东北地区。

《格萨尔》的译传始于18世纪初,19世纪以后出现了德、英、俄、法、日等语种的译本,被西方学者誉为“东方的荷马史诗”[9]16。其译传历程主要有三个特征:(1)译传由西方人在游记、报刊等文献中发表史诗译本片段开启。例如,帕拉斯(P.S.Pallas)通过《在俄国奇异的地方旅行》一书将该史诗介绍到欧洲[7]157。(2)翻译方法上译与创相结合,体裁改编与翻译相结合。例如,2009年阿莱创作的汉语《格萨尔王》小说版本,经由中外译者合作译成英、德、法等多种语言向全球发行。(3)俄罗斯、欧陆和北美等地的知名汉学家成为翻译主体。例如,法国著名探险家、藏学家和东方学家大卫·尼尔(Alexandra David-Neel),美国藏学家道格拉斯·潘尼克(Douglas J.Penick)等的译本都取得了很好的传播效果。

《蒙古秘史》是元代官修史书,围绕成吉思汗黄金家族的兴衰,讲述蒙古族从神话传说起源到13世纪中叶的历史,被誉为该民族的“创世纪”[10]27-29。该典籍在政治、经济、军事、宗教、文化、语言等方面的价值受到海内外学者、翻译家的高度重视。

《蒙古秘史》的译传始于19世纪60年代,先后有日、德、法、俄、英、捷、土耳其、匈牙利等多语种译本问世,主要呈现三方面特征:(1)除知名翻译家兼汉学家阿瑟·韦利(Arthur Waley)等以外,旅居海外的华裔译者,如美国的包国义(1965)、印度的孙维贵(1957)等开始暂露头角。特别是1990和2001年剑桥大学达斡尔蒙古族学者乌尔贡格·奥侬(Urgunge Onon)翻译出版的《成吉思汗的历史和生活》,采用释义方法,注重呈现原生态的蒙古族文化,十分有助于向域外读者真实、完整地再现蒙古族文化的思想内涵和民族形象。(2)学术译本、通俗化译本、译创改写本等多维翻译方式并存。1982年,美国资深蒙古学学者柯立甫(F.W.Cleaves)出版了迄今为止最为经典的学术译本[11]90。他用圣经的语言和文体特征比附《蒙古秘史》,大量使用脚注、注释和评论,虽然在史诗域外经典化方面发挥了重要作用,但欧洲中心主义倾向明显。1971—1985年澳大利亚蒙元史专家罗依果(Igor de Rachewiltz)将普通大众作为目标读者,对原文做了通俗化的调试,以迎合受众的阅读习惯。阿瑟·韦利是译创翻译模式的代表人物,其译本为当时最受欢迎的节译本[11]70。为迎合西方人对神秘东方民族的猎奇心理,他对原文内容进行了筛选和大篇幅的删改。(3)《蒙古秘史》译传引发国际“秘史学”研究热潮。19世纪60年代该研究兴起于俄国;1907年,得到日本学界响应;1963年以后,以阿瑟·韦利、柯立甫、罗依果等为代表的欧美学者相继加入。这些译者兼研究者在翻译和研究过程中相互参考彼此的译文和研究成果,不断推动《蒙古秘史》译传向纵深发展。

二、三个典型案例之间的共性

(一)需求导向性

译传具有一定的需求导向性,即由某群体的文化、政治、经济等方面的需求驱动。纵观三个案例,这种需求主要有两类。

一是普通译入语受众的心理需求和欣赏品味。如《格萨尔》史诗的宗教感召力和尚武精神与目标读者阅读期待高度契合。域外读者对宗教慰藉的心理需求和对尚武精神的崇拜促使外国译者主动译介该史诗。美国读者认为格萨尔是人类心灵之王,“象征着自由的精神和对无知的超越”[9]18。史诗中蕴含的藏传佛教文化,如对死亡的豁达、灵魂转世观念,部分地解答了西方人心头的迷惑[12]135-137,219。史诗中广泛存在的格斗、战争记述正符合西方人对“力”的崇拜。

二是译入语国家的政治、经济、文化等方面的需求,如国家振兴、殖民、资政等,以及以此为基础的学术研究兴趣。民族主义振兴推动《玛纳斯》译传向纵深发展就是典型例证。吉尔吉斯斯坦独立以后,在国家层面大力推进该史诗的国际经典化。基于以“国家重建和文化重构”为核心的民主主义振兴战略,吉尔吉斯斯坦政府首先于1995年和2004年赞助出版该史诗的英文译本;其次于1995年举办《玛纳斯》史诗诞生一千周年庆典活动[6]130-135;最后于2013年将《柯尔克孜史诗三部曲:玛纳斯、赛卖台依、赛依铁克》(Kyrgyz Epic Trilogy: Manas,Semetey,Seytek)申报联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,获得批准,该史诗的译传成为彰显民族精神和传统文化的重要手段。

又如,“《玛纳斯》学”(Manas Studies)和“秘史学”(Studies on the Secret History of the Mongols)等国际专学研究与《玛纳斯》和《蒙古秘史》等典籍的译传活动几乎同时产生,互相促进。一方面,翻译推动民族文化典籍的国际传播,激发越来越多的学者和普通读者的研究和阅读兴趣,催生相关国际性专学研究。另一方面,这些专学研究的兴盛反过来持续推动此类典籍的译传。以国际“《玛纳斯》学”研究为例,该研究兴起于19世纪中期,近年来热度不减。中国、美国、日本等国“《玛纳斯》学”学者持续撰文研究和推介该史诗和史诗译本。2017年我国学者托汗·依萨克、阿地里·居玛吐尔地、叶尔扎提·阿地里出版《中国〈玛纳斯〉学辞典》,全面梳理该史诗相关研究成果和译本出版情况[13];美国学者伊拉基·巴西里(Iraj Bashiri)[14]、莱歇尔(Karl Reichl)[15]、米卡莱夫(Roberta Micallef)[16]等撰文研究玛纳斯在吉尔吉斯斯坦文化中的定位和意义、推介最新译本、介绍当前传唱情况等;2016年日本学者西协隆夫将阿地里·居玛吐尔地和托汗·伊萨克著《当代荷马——居素普·玛玛依评传》译成日文出版[17]。在此推动下,波萨诺瓦(Akylay Baimatova)的Epic Manas(2018)、普赖尔(Daniel Prior)的The Memorial Feast for Kökötöy Khan.A Kirghiz Epic Poem in the Manas Tradition (2022) 等新译本相继问世。

这种专学研究的价值在于将典籍本体研究、口传文学理论研究、相关历史研究等研究引向深入,吸引文化、历史、文学、翻译学等多学科学者和研究者广泛参与,拓展了典籍的译传空间,进而形成了译传活动的洲际互动。

(二)洲际互动性

洲际互动性指案例中的译介活动及其相关专学研究中分别存在的洲际互动现象。两类洲际互动相互促进,相辅相成,主要体现在两个层面:翻译外部互动和翻译内部互动。翻译外部互动主要表现为民族语言、文化、历史等方面的研讨活动,例如各种“玛纳斯学”、藏学、蒙古学、“秘史学”国际学术研讨会的举办等。翻译内部互动主要表现为译者与译者之间、译者与研究者之间的互动与合作,下文笔者以《蒙古秘史》的译传为例加以分析。

纵观《蒙古秘史》的译传史,我国蒙古族学者乌尔贡格·奥侬和澳大利亚学者罗依果堪称这种洲际互动的代表人物。奥侬在《成吉思汗的历史与生活》(2001)译本中,不仅参考了额尔登泰、乌云达赉、亦邻真、札奇斯钦等国内学者有关《蒙古秘史》的研究成果,还参考了美国学者柯立甫、日本学者村上正二和小泽重男、澳大利亚学者罗依果等人的译本,以及比利时学者田清波(Antoine Mostaert)的蒙古学研究成果Sur quelques passages de l’Histoire Secrète des Mongols等[18]289-291。罗 依果的《蒙古秘史》译本则有意避开柯立甫译本的学术性特征,将通俗、优美作为自己的翻译目标,他在序言中讲道柯氏译本选用了“钦定本圣经体”英语,翻译方法上以直译为主,文体上体现文学性译本的特征,而他个人的翻译目标是为读者提供一个“准确”而又“流畅的现代英语译本”[19]。另外,罗氏还在导言中对柯氏为其翻译和论文撰写提供研究资料一事表示感谢:

柯立甫教授对本译本编辑贡献良多。在1953年秋天,他把他刚完成的《蒙古秘史》译本的前几章样稿借给了我们;如果没有这些,我不可能完成1955年的“秘史”研究博士论文[19]。

柯立甫、罗依果和奥侬之间的互动还可以从他们对《蒙古秘史》卷一第一节中“天”“苍色的狼”和“惨白色的白鹿”的处理中窥见一斑。这三个词和短语涉及原文中的萨满教信仰和蒙古族的自然崇拜,试比较:

明总译原文②:

当初元朝人的祖,是天(腾格里)生一个苍色的狼,与一个惨白色的鹿相配了,同渡过腾吉思名字的水来,到于斡难名字的河源头,不儿罕名字的山前住。着。产了一个人,名字唤作巴塔赤罕[20]913。

罗马化原文③:

de’ere tenggeri-eče ǰaya’atu töre=ksen Börte_čino a=ǰu’u.

gergei in-u Qo’ai_maral a=ǰia’i.Tenggis ketül=ǰü ire=be.

Onan_müren-nü teri’ün-e Burqan_Qaldun-na nuntuqla=ǰu

töre=ksen Batačiqan a=ǰu’u[19].

柯译:

There was a bluish wolf which was born having[his]destiny from Heaven above.His spouse was a fallow doe.They came,passing over the Tenggis.There was Bataciqan [1v]which was born when they had encamped at the head of the Onan River,at [Mount]Burqan Qaldun[21]1.

罗译:

At the beginning there was a blue-grey wolf,born with his destiny ordained by Heaven Above.His wife was a fallow doe.They came crossing the Tenggis.After they had settled at the source of the Onan River on Mount Burqan Qaldun,Batačiqan was born to them[19]1.

奥侬译:

Chinggis 69 Qahan was born with his destiny ordained by Heaven above70.He was descended from Börte Chino,whose name means ‘greyish white wolf’71,and Qo’ai-maral,the wolf’s spouse,whose name means beautiful doe,who crossed the lake72 and settled at the source of the Onon River at Burqan-qaldun,where Batachi-qan was born to them[18]39-40.

原文中蒙古语“腾格里”(tenggeri),汉译为“天”,指天神。三个译本中对“天”的处理方式相同,即直译为“destiny…Heaven above”,“Heaven”首字母大写表示神灵,附加destiny表示命运天定的命定论思想。翻译的分歧出现在后面两个语言单位上。柯译与罗译对“苍色”(börte)的理解存在偏差,这一点奥侬在其注释71中做了更正:

71 Following the Chinese interlinear notes in the earliest surviving text of the History,most previous translators have rendered börte as ‘bluish’ (Cleaves 1982,p.1),‘blue-grey’ (De Rachewiltz 1971–1984,vol.4,p.118),etc.In fact,börte means ‘greyish white’[18]39.

笔者译:根据现存最早历史文献中的行间注释,以往多数译者把börte译成‘浅蓝色’(柯立甫1982,第1页),或‘蓝灰色’(罗依果1971-1984,第四卷,第118页)等。事实上,börte指‘灰白色’。

柯译与罗译对“惨白色的鹿”(Qo’ai-maral)使用了归化译法,“doe”即雌鹿,“a fallow doe”,会让读者认为他们指的是“fallow deer”,欧洲一种小型的鹿,名为黇鹿,背上有白色的斑点。这样虽然便于读者理解和接受,但却偏离了原义,“惨白色”在蒙古语中象征者美丽,而并非仅仅指颜色。并且“Börte Chino”与“Qo’ai-maral”在蒙古文化中就是两个人名,之所以男性取名为苍狼,女性取名为白鹿,实际上出于一种对动物的崇拜,前者象征着强壮,后者象征着美丽。可见罗译在民族信仰文化词的处理上参考了柯氏的处理方法,而奥侬译本则是在前二者的基础做了修正和补充,更为贴近原文的文化内涵。

(三)阶段性

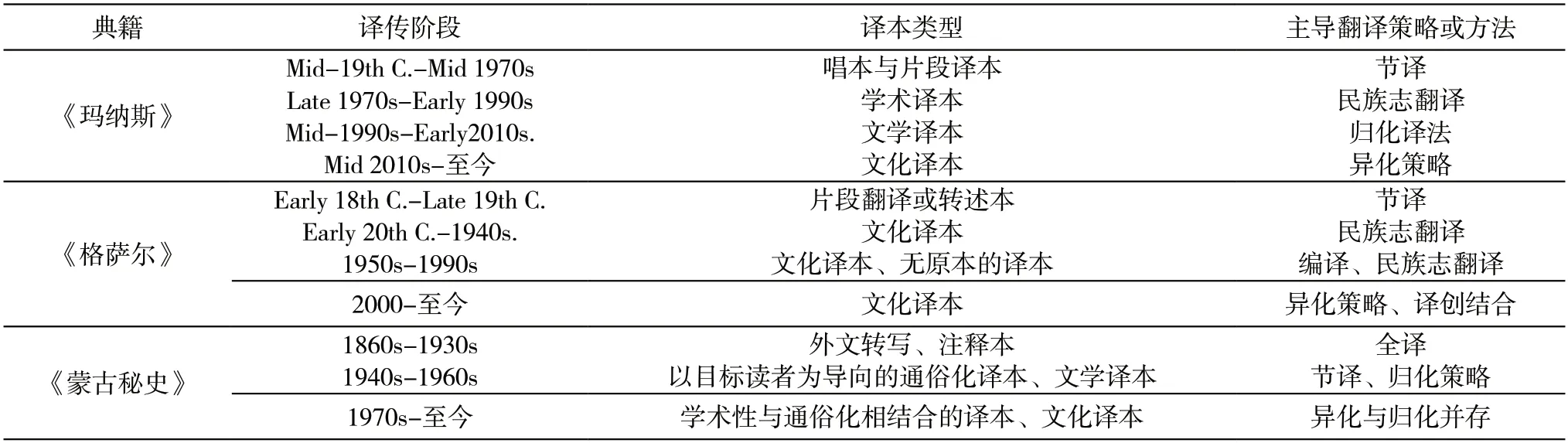

三个案例的共同特征之三表现为整体译传过程的阶段性,如表2所示。

表2 三部典籍译传发展的阶段性特征

首先,在译介的初期,域外译者与传播者往往以自我需求或自我文化为中心,节译本居多,以译述、摘译、编译等变译翻译方法为主。如1776年,帕拉斯在其书中论述了《格斯尔》的演唱形式及相关经文,并评述了格斯尔其人[7]141。此外,部分语种的译传初期还存在对原本进行暴力改写的现象。例如《蒙古秘史》英译初期(1950—1960),据统计,阿瑟·韦利的译本删除了原本中近35%的章节,余下部分采用摘译方法,“取精去繁”,突出英雄战绩、格斗、营救、劫掠等引人入胜的部分[11]66-67。

其次,随着典籍译本在域外经典化程度不断提升,译者与传播者、学者、评论家等开始关注原本在语言、文化等方面的特殊性,于是采用民族志翻译方法的学术译本和注重文学审美价值的文学译本开始出现。例如大卫·尼尔的《岭·格萨尔超人的一生》(The Super Human Life of Gesar of Ling)译本是民族志翻译的典型。1939年,其英文版序言长达25000余字,内容涉及史诗的成因与版本、说唱艺人、史诗中的宗教、主人公的回归与返世[7]163。可见,该译本对原本及其相关民族传统文化重视程度之高。

最后,随着与译本相关的学术研究的兴盛、本民族译者的加入、我国文化“走出去”战略的推动,译者与传播者对原本的理解更加深入,译本也就更加贴近原本。例如,2009年王国振、朱咏梅、汉佳合作出版汉英两个版本的《格萨尔王》(King Gesar),其英文版是与汉语版高度一致的直译本,以对外传播中华民族优秀传统文化。域外学者广泛、自发参与译传活动表明典籍影响力和吸引力的提升。或者说认识和研究典籍本身成为译传动机。

三、典型案例对少数民族文化典籍译传的启示

一是译入语文化群体的需求必须予以充分考虑。孔慧怡[22]121-122在《重写翻译史》中将翻译活动按照“译者本人如何看待他们所处的社区和文化之间的关系”,分成两类:“事务性翻译”和“文化性翻译”。前者是译者围绕行政机构的翻译需求,依照既定的工作规则从事的翻译活动。后者是指译者针对某社群对“某一种文化转移的需要”来主动尝试通过翻译“填补”这项需要,或实现个人目标的翻译活动,具有“挑战现行制度和架构”的功能。少数民族文化典籍译传兼有事务性翻译和文化性翻译的特征,满足译入语读者的某种文化需求是推动译本传播的重要因素,有利于更好地展现可信、可爱、可敬的中国形象。

二是中国各个民族的文化典籍在思想、文化、语言等方面具有各自的特殊性,又具有普适性。译传的可能模式之一是基于这种普世性或世界民族文化的公约性,深入挖掘本民族文化的核心元素和精神意涵,将其与译入语文化群体的某种需求相对应,这样更有利于少数民族文化典籍的域外传播和经典化。结合对上述典型案例共性的分析,这一经典化的过程可以分为三个阶段:(1)“走出去”,即国内外翻译主体为迎合某一文化群体的需求,对原本进行改写,目的是让译入语读者乐于接受,便于传播。(2)“走进去”,即经过一定的译介和传播过程,民族典籍已经进入译入语文化视野,并逐步经典化。(3)“引进来”,即民族典籍在域外取得经典化地位,成为世界性文化作品之后,吸引译入语文化接受者追根溯源,自觉主动探索其原本和文化本源,更全面、更直接地了解中国少数民族文化,进而推动新一轮的译传,这一轮的外译必将比上一轮更能真实、全面地展现民族文化的面貌,使民族文化在不断翻译与改写中成为持续的世界经典。

上述三个典型案例基本符合这一过程。其中,第一个阶段的翻译可能在一定程度上偏离原文,但是在中西文化存在势差、历史文化语境差异较大等客观条件限制下,这种现象不免会不同程度地发生。在第二阶段,随着译传活动的深入发展,这种现象会逐渐改观,例如上述案例中华裔民族学者的译介就是促进这一改变的重要力量。在第三阶段,译本偏离原本的现象将逐渐减弱,对原生态文本和文化的兴趣将部分取代前两个时期的心理或现实需求,少数民族文化典籍本身逐渐成为译介的动机。

三是建设以少数民族文化及其典籍为研究对象的专学是推动此类典籍译传的重要推手。少数民族文化典籍的外译必然涉及民族文化、历史、语言、社会、经济等诸多领域,建立相关民族研究的学术阵地对于持续推动其典籍译传十分必要,上述“秘史学”“玛纳斯学”等专学对相应典籍译传的推动作用就是典型例证。

四是合作翻译模式有利于积极、正面地传播中国少数民族文化典籍。目前,我国译者的民俗文化素养、翻译理论素养、语言能力等不断提高,但是对域外主流诗学标准、读者阅读品位和欣赏习惯的把握仍有所欠缺。如果全部依赖外籍译者,难免在传播思想、内容,建构民族文化形象等方面陷入被动,因而较为理想的翻译方式是中外合作,特别是民族译者与外籍译者合作翻译。

四、结语

中国少数民族文化典籍走向世界的过程是其思想内涵和精神力量逐步被发现和接受的过程。推动少数民族文化典籍译传,一方面要深入挖掘民族文化核心要素和内涵及其世界意义;另一方面也要研究当代西方文化价值观、主流诗学准则、传播干扰机制等,以利于提高国际传播的质量和效率。此类典籍的思想内涵、学术价值等还存在巨大探索空间,有待学者们深入系统研究,并将其与翻译实践和理论研究相结合,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,向国际社会讲好中国少数民族传统文化的故事。

注释:

①《少数民族典籍为何难以走出去?》,中国民族报,2017-8-11.http://iel.cass.cn/mzwxbk/ssmzwx/201710/t20171023_3677338.shtml。

② 《蒙古秘史》的蒙文版本已经失传,此处“明总译原文”为明代译者翻译的汉语直译译文。“腾格里”为笔者所加,由蒙古语“tenggeri”音译而来。

③此处为基于蒙古语语音转写的罗马化原文。