关于余达父《致李岑秋先生书》的人物考证及其他

日扯拉

(广岛大学大学院文学研究科,日本广岛 739-0046)

余达父(1870—1934),名若瑔,号达父,彝族。出生于今四川省叙永县,后来过继给伯父,故在贵州毕节长大。其祖先是四川永宁宣抚司宣抚使奢崇明。奢崇明曾在明朝天启、崇祯年间与同为彝族的贵州宣慰司同知安邦彦发动了“奢安之乱”。奢崇明逝世后,其子奢震化名为余化龙。余达父即余化龙的第十一世孙。余达父(以下简称余氏)的祖先是曾经起兵反抗朝廷的土司,但余氏出生时其家族已不再是土司而是土目。

1906年春,余氏携一子两侄赴日留学。10月12日,余氏进入和佛法律学校法政大学(当时使用此校名,此校即今位于日本东京的法政大学的前身)清国留学生法政速成科第五班政治部,1908年4月26日毕业[1]164+280。毕业后,入同校专门部法律科,1910年7月毕业①。余氏是彝族文学史、近代彝族人日本留学史上极具影响力的人物,其著作有《㥞雅堂诗集》《罂石精舍文集》等。

《罂石精舍文集》卷一中,有写于1901年的《致李岑秋先生书》。从题目可知是寄给名为李岑秋的人物的信。李岑秋对余氏来说是非常重要的存在,但笔者未能找到对《致李岑秋先生书》进行了深入分析的先行研究。即便是关于李岑秋的身份的记述,笔者也只能找到以下两则。

周敬氏在《余达父交游考略》一文中做了以下记述:(本文所有引文中,原资料中的错字没做修改,仅在其后的方括号[ ]内写了正确的字)

李岑秋,无考,《余达父诗文集》中有《致李岑秋先生书》,细读全文可知李为贵阳著名耆学,学贯中西,当时正筹办新式学校②。

翟显长氏在《〈余达父散文〉〈挹梅楼诗集〉校注》一书中做了以下记述:

李岑秋:疑为清末李端棻。文中“深迪以经训天人之精、中西政学之闳”、“会垣学堂之设,不识己[已]有定局否?所延中西学教习,不识能有大益于人否?”等语,透露了这方面的资讯。在当时的贵州,既能“经训天人之精”,又能“中西政学之闳”,欲在省垣贵阳办学堂“延中西学教习”推广现代教育者,非李端棻莫属。余达父写此信,时在1901年秋天,李氏刚从新疆赦归不久,亦正在贵阳筹办新式学堂,次年即受聘主持贵州经世学堂讲席[2]18。

从结论而言,笔者对周氏、翟氏的李岑秋当时在贵阳筹办新式学堂这一记述持怀疑态度。再者,翟氏的“李岑秋:疑为清末李端棻”这一推测是错误的。换言之,先行研究未能考证出李岑秋的身份。另外,信中提及的“喻吉丞”“实孚方伯”两人,也无人对其身份进行考证。

本文拟首先对李岑秋、“喻吉丞”“实孚方伯”的身份进行考证,接着对李岑秋其人其事进行论述,最后对余氏与李岑秋的交游之详情、李岑秋可能给与余氏的建议等做论述。

一、人物考证

在此,要对上述人物的身份进行考证。要论证李岑秋并非李端棻,需要对李端棻稍做介绍。

李端棻(1833~1907年)字苾园,又字信臣。贵州贵筑(今贵阳)人。清末维新派。同治二年(1863年)进士。支持康有为、梁启超变法,疏请设立京师大学堂及各省学堂,建藏书楼、仪器院、译书局,广立报馆,选派游历生,又向光绪帝举荐康有为、谭嗣同。戊戌政变后被革职,流戍新疆。光绪二十七年(1901年)赦归,主讲贵州经世学堂[3]。

通过以上记述,可知李端棻字苾园,又字信臣,是清末维新派,1863年进士,曾经为中国教育的近代化倾注心血。但是,李端棻无论名还是字,都与“岑秋”二字无关,故李端棻并非李岑秋。

李岑秋到底是何许人也?要回答这个问题,则需要从信中寻找相关信息。信中有以下记述:

今秋铩羽棘闱,翻获遗卷,邀夫子不次之赏怀[4]。

以上记述的大意是:“今年秋天,我科考落榜。翻阅领到的落榜试卷,(发现)得到了老师您超常的赞赏。”

这一记述中,包含着起了决定性作用的信息。要理解这些信息,需要结合“发领落卷”这一科举时代对落榜考生的安抚政策。“落卷”与信中的“遗卷”都为落榜者的试卷之意。“发领落卷”指乡试或会试发榜后,落榜者领取自己的试卷进行翻阅一事。试卷上通常会写着考官的评语[5]。

换言之,乡试落榜后的余氏领到试卷进行翻阅后,发现上面写着李岑秋超常的赞赏之语。可以通过余氏其他诗文确定此信写于1901年10月至年末之间,也就是说李岑秋是同年余氏在贵阳参加乡试时的考官。

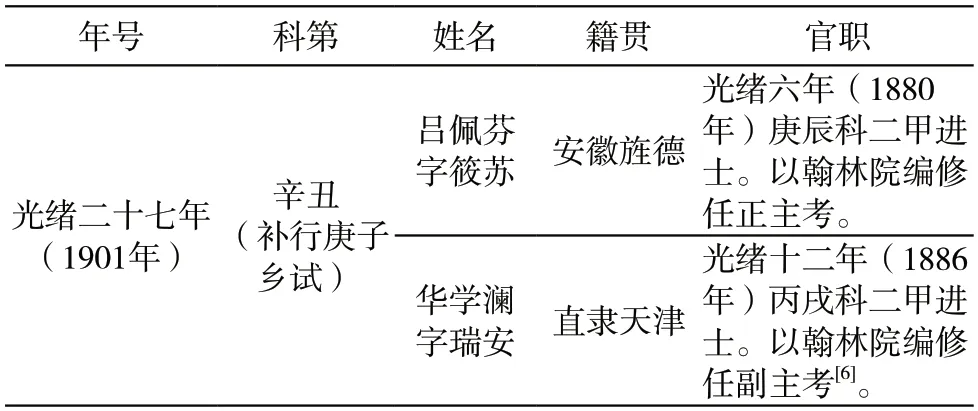

在此,需要对1901年贵州乡试的考官稍做介绍。《贵州省志 教育志》中有如表1记述。

表1 清代贵州乡试考官一览表

通过以上记述,可知1900年贵州乡试没有举行,故在1901年补行乡试。主考是吕佩芬,副主考是华学澜。吕佩芬1880年赐进士出身,以翰林院编修的身份担任主考。华学澜1886年赐进士出身,同样以翰林院编修的身分担任副主考。

以上记述中没有李岑秋,但这并不意味着李岑秋不是考官,因为乡试除了正副主考以外,还有称为同考官的协助主考阅卷者。同考官分房阅卷,故又称房考官。

华学澜的《辛丑日记》,记录着其1901年担任贵州乡试考官时的详细事项。9月18日的日记中,有以下记述:

第七房截取同知李之实,岑秋,戊子挙人,己丑考班中书,四川新繁人[7]184。

“截取”是官员选用方式,即根据官员享受俸禄的年限、科举中试年份以及名次核定其截止日期,由吏部予以选用。“同知”是文官官职名。关于李岑秋在何处担任同知一事,详情后述。

第七房同考官李之实,字岑秋,1888年举人,四川省新繁县(在今四川省成都市)人士。换言之,四川李之实才是余氏所认识的李岑秋。两人初次接触,是在1901年余氏参加科考的时候。

上文中已经提及信中出现过“喻吉丞”“实孚方伯”二人,信的原文如下:

即间有受一日之知,如陈小圃、喻吉丞两先生,洎实孚方伯,皆未尝一谒,或一谒而不复再往[4]。

关于陈小圃,翟显长氏已经考证出此人为云南人士陈荣昌。陈荣昌从1888年开始在贵州任职[2]19。关于“喻吉丞”,华学澜9月18日的日记中有以下记述:

第六房镇远县知县喻鸿钧,济丞,乙酉举人,丙戌进士,湖北黄冈人[7]184。

“喻吉丞”毫无疑问就是喻鸿钧。1901年贵州乡试中,喻鸿钧是第六房同考官,李岑秋是第七房。假如没有华学澜的日记,很难确定信中“济”字误作“吉”字。镇远县位于贵州省东部。喻鸿钧担任镇远县知县,应该是在1901年或者更早的时候,因为从1902年开始他便在贵州水城厅担任通判。(通判与同知相同)《水城县(特区)志》中有如表2记述。

表2 清代水城厅历任通判名录

喻鸿钧虽然是湖北人,但曾经在贵州担任书院院长。《贵阳文史资料选辑》第18辑中,有“贵州兴义笔山书院历届山长姓名录”,其中有以下记述:

喻鸿钧 字济丞,湖北进士③。

兴义位于贵州省西南部。喻鸿钧曾任书院院长,说明其为学识渊博者。

以上,基于华学澜的日记对李岑秋、“喻吉丞”二人进行了考证。“实孚方伯”也能通过同一日记考证出来。9月10日的日记中有以下记述:

至夕始写好,交号房,嘱其明早速送,称谓则按号房开来出身科分清单,以有无渊源为断……方伯邵实孚积诚,戊辰翰林,为七科上前辈,称年家眷晩生[7]176。

通过以上日记,可知“实孚方伯”即邵实孚。“方伯”为布政使之意。邵实孚的籍贯及其在1901年前后的任职状况,可以从以下记述中得知。

二十二年正月奉旨补授贵州布政使(藩台)。二十六年二月十三日奉旨护理贵州巡抚,兼护贵州提督。九月二十三日交卸,回本任。二十七年七月任满交卸;八月进京陛见,因母丧,报丁忧回乡(福州)守制④。

邵实孚是福建人士。其在贵州布政使的位置上任满离职的1901年(光绪二十七年)阴历7月,是阳历8月14日至9月12日之间,故无法确定9月10日,即华学澜写日记时邵实孚是否还在任。但无论如何,我们都能知道华学澜将邵实孚称为方伯,是针对其当时的官职而言的。而余氏将其称为方伯,则是针对其离职前的官职而言的。

二、李岑秋其人其事

以下,想对李岑秋其人其事稍作论述。《新繁县志》中有以下记述:

李之实,字岑秋。光绪戊子举人,内阁中书,贵州罗斛厅同知。少时肄业“尊经书院”,从湘潭王氏游,治公羊之学。诗文绮丽,才气豪迈。后以赴京引见,轮舟行次南通芦泾港,烟突爆裂,溺死于水。遗著无存,唯诗数首见于《新繁诗略》而已。初,之实壬辰会试时已拟中矣。一总裁者满洲人忽中变,摘其文中小疵,欲斥去,易以某甲荐主……遂落之实……[9]

李岑秋是1888年举人,曾在贵州罗斛厅任同知。幼时在“尊经书院”师从王闿运治公羊学。1892年会试时,李岑秋本来已经中试,但一名主考中途改变想法,故落榜了。后来李岑秋在赴京谒见皇帝的途中溺水死亡,遗著只有几首诗。

在此,需要对李岑秋的罗斛厅同知这一官职稍作论述。在清朝,少数民族地区或战略要地,有时会设置厅这一行政单位。其长官称为同知或通判[10]。罗斛厅置于1881年,属贵阳府,其管辖范围是今贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县[11]。

1901年9月10日,华学澜称邵实孚为方伯,是针对邵实孚当时的官职而言的。9月18日,华学澜说喻鸿钧是镇远县知县,而喻鸿钧的确在同年担任镇远县知县的可能性很大。这几点在上文中已经论及。结合这几点考虑,华学澜在9月18日的日记中说李岑秋是“截取同知”,应该指李岑秋当时是罗斛厅同知。因为华学澜应该不会知道邵实孚、喻鸿钧、李岑秋三人的旧职。

李岑秋在“尊经书院”师从王闿运治公羊学,说明李岑秋精通经学。以下,要对作为经学家的李岑秋的活动稍作论述。

《新繁县志》的《新繁文征》卷三中,收录了李岑秋的《孔子删诗辩》。从题目可知是针对“孔子删诗”一说阐述了自己的观点。关于其观点,张廷银氏已经做了仔细的分析,故不再赘述[12]。

近代经学家廖平,曾列出过名为《南皮纂辑〈左氏春秋说长编〉三十六门目录》的目录。“南皮”是张之洞。关于这些目录的由来,廖平有以下记述:

案,此三十六题,庚寅年秋,南皮师相在鄂,所命编纂者也。辛卯,约同人分纂,冬初毕业,由李岑秋、施燮夫赉呈师座[13]。

笔者未能找到《左氏春秋说长编》相关信息,但通过以上记述可知其内容是张之洞在1890年命令廖平编纂的。廖平邀请同人编纂,完成之后由李岑秋、施燮夫上交给张之洞。从这点看来,李岑秋应该也参与了编纂工作。

李岑秋还是一个熟悉西学的人。以下要对此事稍作论述。

李岑秋曾经就读的“尊经书院”,1875年创办于成都,创办者是当时四川省最高教育长官张之洞,1902年扩建为四川省高等学堂(四川大学的前身)。书院在洋务派“中学为体,西学为用”的指导方针之下,最初计划开设天文、地理等课程,但由于种种原因,最终建成了讲习儒家经典、历史、词章的学堂。虽然这样,但“尊经书院”是中国最早的以学习西洋文化为教育方针的学堂之一,故学生接触西学的机会很多。到了1897年,则正式开设了西学课程[14]。

曾经在“尊经书院”学习的李岑秋,理应熟悉西学。但这只是个猜测,会显得缺乏说服力,故笔者想拿出确凿证据。康有为《公车上书记 戊戌奏稿》中,有“公车上书题名”,其中有以下记述:

李之实,号岑秋,成都府新繁县人。戊子[15]。

“戊子”是1888年,即李岑秋考中举人的年份。李岑秋参加了1895年5月2日的“公车上书”。“公车上书”是维新派登上历史舞台的标志,也就意味着李岑秋是维新派。关于维新派人士与西学之间的关系,日本学者若杉邦子有以下记述:

清末维新派人士,与当时的知识分子一样,深受西学书籍与西洋人的影响,作为其结果,是最先意识到需要迅速进行改革的人士⑤。

正如若杉氏所言,李岑秋必然为熟悉西学者。另外,参加“公车上书”,说明李岑秋对政治及当时的国际形势抱有很大关心。有资料能证明笔者的观点。

1895年4月17日,《马关条约》签订。但换约之前,即中日两国政府批准,盖章并互换条约之前,条约不会生效。在5月8日换约之前,大量官员上奏请求拒绝批准条约,李岑秋便是其中一员。4月25日的李岑秋等人的奏折中,有以下记述:

……伏见和议条款,流弊无穷……今闻倭人借端要挟,有赔款、割地、屯兵各款。此诚五大洲未有之奇闻、三千年所无之变局也……一国启其端,各国踵其后。欲隐忍图存,其可得乎?纵使含垢忍尤,侥幸无事,岂复能腼然与诸国缔邦交、修邻好乎……伏祈皇上干纲独断,万勿批准约章,饬下王大臣再行妥议,毋贻后悔……光绪二十一年四月初一日,大学士臣额勒和布、臣张之万……臣李之实……[16]

李岑秋等人请求皇帝拒绝批准条约的理由可以总结如下:假如中国接受日本的要求,那么其他各国会纷纷效仿日本。如此一来,中国即便想隐忍图存也只会徒劳无功。就算是中国屈辱地忍耐着,侥幸躲过灾难,但再也没有脸面与其他国家缔结邦交。

通过这些理由,可知李岑秋等人对当时的国际形势有非常准确的认识。能做到这一点,则是因为李岑秋等人在此之前就十分关心政治与国际形势。

三、余达父与李岑秋的交游

以下,对余氏与李岑秋的交游进行论述。信中有以下记述:

今秋铩羽棘闱,翻获遗卷,邀夫子不次之赏怀。欲一谢知遇之殷,然而未有异也。迨其晋谒之顷,畅耹[聆]训词,深迪以经训天人之精、中西政学之闳,始知明体达用,于此为赅[4]。

1901年,乡试落榜后的余氏领取试卷进行翻阅,发现试卷上有李岑秋超常的赞赏之语。余氏想对李岑秋表示感谢,但此时的余氏在对学问的认识上还没有根本性的变化。后来,余氏得以与李岑秋见面。笔者未能找到落榜者领到试卷后拜见考官的规定,故两人应该是在私下场合见的面。

见面时,李岑秋开导余氏以经书解释天与人之精一、中国及西洋政治学之广博。在李岑秋的开导下,三十一岁的余氏,第一次知道了“明体达用”这一理念在李岑秋所开导的事项中已经具备。可见李岑秋的开导就像醍醐灌顶一样让余氏茅塞顿开。

“明体达用”是北宋著名学者、教育家胡瑗的教育思想。“体”指儒家传统道德,“用”指治事。“明体达用”即把经义与治事有机结合[17]。可以说“明体达用”与明末清初的学者所提倡的“经世致用”思想有共通性。

正因为李岑秋精通经学,熟悉西学,对政治与当时的国际形势亦抱有很大关心,故能开导余氏以上事项。此次见面之后,两人继续交游,关系也渐渐变得亲密,至少对余氏来说的确如此。上文所引信中内容的下文如下:

瑔故不揣弇陋,以所述《拾尘录》及近著词章,上呈经席,以求指南。而夫子于词章考据,均过为奖,藉经训则诲其不及,终之复以厚望,期其必成。躬受之下,五衷铭感。是知夫子于瑔虽不格外段[假]借之辞,而真知灼见,亦实有如虞仲翔所云有一知己,可以不恨者[4]。

上述见面之后,余氏以《蠖盦拾尘录》及词章向李岑秋请求指导。李岑秋在词章及考据方面,给了很高的评价。在借用经书解释方面,则指出有不足之处,但最终对余氏期以厚望。得到李岑秋的真知灼见后,余氏将其当成了知己。笔者认为这应该不是在恭维对方,而是余氏真实的想法。因为当时已经六次科考落榜的余氏,在得到李岑秋的真知灼见后,应该明确了自己的努力方向。

李岑秋师从王闿运治公羊学,这点在上文中已经提及。王闿运是晚清公羊学大师,这是众所周知的,其弟子李岑秋当然也精通公羊学。事实上,李岑秋曾经指导余氏公羊学。信中有以下记述:

蒙示以《羲易》、《春秋公羊》之学,瑔以《易》理闳邃,未敢涉藩。《公羊》则近已句读探索,益了然于汉儒说经著书多宗《公羊》者,其义之长固有在也[4]。

余氏在得到李岑秋关于公羊学的指导后,说《公羊传》最近已经开始断句、探索,渐渐明白汉代的儒者讲解儒家经书,或者著书时多尊崇《公羊传》,是因为《公羊传》的义理之卓越本来就是事实,可见李岑秋的指导对余氏研习《公羊传》非常有意义。

综合上述,可知李岑秋是一个在学问方面给予余氏各种指导的人。余氏向这样的人写信,是为了询问以下事项。

会垣学堂之设,不识已有定局否?所延中西学教习,不识能有大益于人否?[4]

“会垣”是省城之意,在此指贵阳。余氏询问了在贵阳设立学堂一事是否有了定局,所招聘的教授中国传统学问和西学的老师对人是否有大益等事。通过这些问题,可知余氏掌握着即将在贵阳设立学堂这一信息。但余氏自己不能确定,故向李岑秋询问。

1901年9月14日,即余氏参加乡试之前,清政府颁布了兴学诏书。其内容之一是将各省所有书院中位于省城者改为大学堂(即大学),位于各府、直隶州(在省之下,与府平级)者改为中学堂[18]。次年,贵州巡抚邓华熙奉勅将贵阳的贵山书院改造成了贵州大学堂[19]。

结合余氏掌握着即将在贵阳设立学堂之信息一事、清政府颁布兴学诏书一事考虑,余氏所说的“会垣学堂”应该指贵州大学堂。因为通过其他事项可知余氏掌握着与自身前途息息相关的清政府关于教育的最新政策。

在此,想对先行研究中周氏、翟氏的李岑秋当时在贵阳筹办新式学堂这一记述稍作论述。两人持这样的想法,与上述余氏的问题有不可分割的关系。事实上,两人给出的证据也仅仅是余氏的问题。笔者拿不出确凿证据,但对两人的记述持怀疑态度。

1902年,贵州巡抚邓华熙奉勅将贵阳的贵山书院改造成贵州大学堂,此事在上文中已经论及。巡抚是省的最高长官。需要最高长官操办的事务,顶多就是罗斛厅同知的李岑秋,应该没有资格作为中心人物去操办。另外,余氏提问之后向李岑秋表明的以下心意,也需要纳入考虑范围。

果其实事求是,学者不徒耹[聆]向璧[壁]虚造之谈,习浮光掠景之艺,则瑔亦愿居业其间,扩见闻而资干济,或亦由博返约之一道也。倘其粉饰虚文,并无实效,而荐达且有嫌于出位之言,则瑔固蠖屈穷山,不见知而不悔也[4]。

余氏的心意,可以总结如下:假如新式学堂的老师实事求是,学生不用白白聆听凭空捏造的言论,学习浮于表面的、不深入的学问的话,那么自己也想在新式学堂学习。假如老师所教的东西并无实效,并且老师会推荐有超越本分之嫌的言论的话,自己则寄身深山,即使自己的存在不被别人所知也无怨无悔。

从余氏的心意可知余氏在追求切实有用的学问。另外,笔者认为这些心意并不适合身为学生、正在追求学问的余氏向正在筹办新式学堂的老师表明。换言之,笔者认为与其说李岑秋当时在筹办新式学堂,不如说李岑秋是一个掌握着新式学堂相关信息的人,余氏是在向作为第三方的李岑秋提问,以便得到客观公正的回答。

要理解余氏的问题,则需要对当时的历史背景及余氏的个人境况稍做介绍。信中有以下记述:

因变科在即,兼涉猎西学各书,致治经之力,不能无多分于此科第一道。瑔本意早无鸡肋之恋矣,惟慈帷望切,亲戚交游期冀,非此无以稍相藉慰,故虽为人之学,受役于世面,瑔终未能恝然舍置,而更欲有进也[4]。

1901年8月29日,清政府下诏改革科举制度,规定从1902年起以论说中国历史、政治与西方政治等的文章取代八股文[20]。这就是余氏所说的“变科在即”。

1901年的贵州乡试始于9月20日[7]188。乡试需要数天,故余氏写信最快也是在10月之后。写信时余氏已经知道清政府改革科举制度一事,这就是上文中笔者的余氏掌握着清政府关于教育的最新政策这一记述的证据。

写信时余氏已经六次科考落榜。此事对余氏来说是巨大的打击,故余氏对科考早已不抱希望。然而母亲及亲友十分期待余氏能通过科考出人头地,故余氏除了继续参加科考,力求取得好成绩以慰藉他们之外,别无他法。这就是余氏向李岑秋询问上述问题时的个人境况。

以上,围绕着信中的内容论述了余氏与李岑秋的交游。假如李岑秋没有溺死,并留下了诗文集,也许其中会有与余氏相关的记述。但是,即便无法从李岑秋一方的资料中找到关于余氏的记述,只通过余氏在对前途感到迷茫时向李岑秋发出询问一事,也能看出余氏非常信任李岑秋。

以下,想对李岑秋可能给与余氏的建议、与李岑秋的交游可能给余氏带来的影响等进行论述。

李岑秋当然能够回答余氏的问题,但李岑秋给了余氏什么建议,笔者不得而知。至于余氏是否进入新式学堂学习,笔者从事余氏研究多年,尚未找到相关证据。

在1901年前后的中国,通过日本吸收西洋文化,是有识之士的共识[21]。结合当时西学的影响力日益增强的社会环境、李岑秋属于维新派,曾经开导余氏以经书解释中国、西洋政治学之广博一事、废除科考的次年,即1906年余氏便赴日留学这几点考虑,得知余氏已经开始学习西学的李岑秋,应该建议余氏今后在西学方面倾注更多的心血。假如这一推测是正确的,那么1901年的李岑秋的建议,有可能与1906年余氏赴日留学一事有某种内在的联系。更进一步来说,也许李岑秋埋下的西学种子,结出了余氏赴日留学这一果实。

余氏抵日后进入和佛法律学校法政大学清国留学生法政速成科第五班政治部,这一点在上文中已经提及。当时余氏可选择就读的学校、专业有很多。就算是清国留学生法政速成科第五班,也分为政治部和法律部[1]280。余氏选择了政治部,而这一选择,有可能受到了当初李岑秋开导余氏以经书解释中国、西洋政治学之广博一事的影响。

通过上文已知李岑秋是维新派。维新派发展到后面就变成了立宪派[22]。余氏抵日后加入立宪团体,并在其中担任要职。换言之,余氏曾在东京从事立宪活动。在清末,一个人的政治思想应该不会在短期内发生巨大的变化,比如从革命派迅速转变为立宪派之类的。余氏加入立宪团体,也有可能是受到了李岑秋的影响。

四、结语

李岑秋是四川人士李之实。“喻吉丞”是喻鸿钧。李岑秋与喻鸿钧同为1901年贵州乡试同考官。担任同考官时李岑秋应该是贵州罗斛厅同知。“实孚方伯”是邵实孚。

李岑秋精通经学,本文中也确认了其作为经学家的活动。另外,李岑秋还熟悉西学,并十分关心政治与当时的国际形势。

对于先行研究中的李岑秋当时在贵阳筹办新式学堂的记述,笔者认为与其说李岑秋当时在筹办新式学堂,不如说李岑秋是一个掌握着新式学堂相关信息的人,余氏是在向作为第三方的李岑秋提问,以便得到客观公正的回答。

赴日前的余氏仅是一介秀才,在日本毕业回国后才考中了法政科举人。可以说余氏一生中最大的成就就是赴日留学。而李岑秋,则有可能对余氏赴日留学、抵日后选择学习政治、在东京从事立宪活动等事项带来了重大影响。进一步来说,李岑秋有可能在某种程度上改变了余氏的人生轨迹。

注释:

①法政大学校友名鉴刊行会:《法政大学校友名鉴》(法政大学校友名鉴刊行会,1941年)第223-226页中,有“専門部明治四十三年七月卒業 法律科 余若瑔 貴州”之记载。意思是“专门部 1910年7月毕业 法律科 余若瑔 贵州”。

② 周敬:《余达父交游考略》,《乌蒙论坛》2012年第6期。

③中国人民政治协商会议贵州省贵阳市委员会文史资料研究委员会:《贵阳文史资料选辑》第18辑(中国人民政治协商会议贵州省贵阳市委员会文史资料研究委员会,1986年)第204页。

④ 戴学稷,徐如:《邵循正先生百年诞辰纪念文集 部分学生友好 亲人的怀念与回忆》(出版社不详,2009年)第177页。

⑤ 若杉邦子:《维新派分子与广学会传教士的友情及对其的信赖》[日]《中国语言文化研究》第1号,2001年。日文原题目为《維新派分子における広学会宣教師への友情と信頼》。笔者所引之处日语原文为“清末維新派の人士達は、当時の知識人一般の例に漏れず、西学書や西洋人達の影響を強く蒙り、その結果、早急なる改革の必要性にいちはやく目覚めた人々であった。”