途中负担:理解农村生育率下降的一个视角

刘 升

[贵州大学,贵阳 550025]

根据《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》,2022年我国全年出生人口仅有956万人,自然增长率为-0.60‰,我国出生人口数出现了断崖式下降。相关研究指出,2000年以来,随着我国的宏观生育环境发生了巨大的变化,过去影响我国生育水平的传统因素虽仍在起作用,但许多新的、不同于西方发达国家的因素开始凸显并在生育率走低的过程中逐渐占据主导地位。(1)翟振武,李姝婧:《新时期中国低生育率的影响因素》,《济南大学学报(社会科学版)》2023年第1期。而调研发现,在当前阻碍我国农民家庭生育的教育成本中,除了过去关注的教育本身问题,还有因为教育空间改变所带来的安全问题。因此,本文提出了“途中负担”的解释框架,为理解农民家庭的教育负担和生育率下降提供了一个新的视角。

一、问题的提出

随着我国生育率的快速持续下降,生育率过低已成为当前需要面对的一个重要且紧迫问题,尤其是作为我国长期生育主力的农村人口也已主动降低生育率。相关研究发现,从生育意愿角度来看,农村青年生育二孩的意愿比较大且有一定稳定性,但从生育实际来看,已经生育一孩的家庭再生育意愿弱化。(2)李壮:《青年农民生育意愿的特征及其对策研究——基于对全国2313个青年农户的调查》,《青年探索》2016年第6期。也就是说,一开始想生二胎的农民家庭在有了一孩后,由于受一些因素影响而导致其再生育的意愿降低,即生育实际低于生育意愿。而养育成本提高已成为阻碍农民生育的重要原因,(3)靳卫东,宫杰婧,毛中根:《“二孩”生育政策“遇冷”:理论分析及经验证据》,《财贸经济》2018年第4期。当前,教育、医疗、住房被看作是影响人们生育的“三座大山”。其中,教育负担尤为沉重。长期以来,学界对义务教育阶段家庭教育负担的研究主要集中在教育本身,也就是教育市场化所带来的各类教育补习负担、(4)吴开俊,胡阳光,王莹:《努力不够还是负担过重?——珠三角A市随迁子女义务教育经费供求分析》,《教育与经济》2019年第1期。教育中的学业负担等。(5)沈怡佳,张国华,何健康等:《父母学习陪伴与小学生学业不良的关系:亲子学业沟通的中介作用和学习负担的调节作用》,《心理发展与教育》2021年第6期。为此,国家围绕降低市场化补习出台了诸多措施,尤其是从2021年开始大力推行“双减”,(6)“双减”是指减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。寄希望于通过减少学业负担和校外培训负担来降低家庭教育负担。

既有对教育负担的研究为本文打下了良好的基础,但却忽略了农村的特殊教育空间。本文发现,近年来农村的教育空间已经发生了重大变化,而随着这种变化出现的“途中负担”已成为农民家庭教育负担的另一种重要表现。

本文从农村撤点并校开始,但与既有研究将撤点并校止步于增加了通勤成本不同。(7)梁超:《撤点并校、基础教育供给和农村人力资本》,《财经问题研究》2017年第3期。本文的创新在于,结合农民家庭面对“途中负担”而被迫采取的应对措施,重点通过“撤点并校—进城读书—负担增加(途中负担)—生育降低”的内在机理分析,来理解大规模撤点并校背景下,农民家庭教育负担的不同表现及生育决策的适应性调整。

本文中使用的案例和统计数据等相关资料主要来自于笔者及其团队2018—2022年间在湖北、安徽、贵州和四川等不同地区的实地调研。调研主要以个案访谈为主,访谈对象包括不同年龄段的农村学生、农村青年父母、留守老人、校车公司、学校教师和教育部门领导等相关群体。

二、农村撤点并校与 “途中负担”的出现

“途中负担”主要指的是当前农村幼儿园和小学阶段的低龄学童因上下学空间距离增加而给家庭带来的各种负担,包括安全负担、经济负担和时间精力负担等,最终构成了农民家庭的教育负担,影响了农民家庭的生育决策。“途中负担”的出现与农村撤点并校直接相关。

(一)农村学校撤并

从20世纪70年代开始,我国开始全面推行计划生育,并提出了限制人口增长的一系列政策。当然,计划生育政策本身也在随着实际情况变化而不断调整,开始是“一对夫妇生育两个孩子”的政策,到80年代以后,随着人口的持续快速增长,变成了“一对夫妇生育一个孩子”。在计生政策实施过程中,鉴于农村地区的特殊性,相应采取了一系列特殊照顾政策,允许一些有特殊情况的农民家庭生育两个孩子。但整体上我国农村生育率都在不断下降。

随着农村出生人口的大量减少,农村学校因为学生数量不足而无法继续维持运转。如湖北沙洋县的后港镇G村小学,(8)按照学术规范,本文中所有人名地名都进行了匿名化处理。这所小学在高峰时候曾经有200多个学生,但到了2015年后就只剩下不到30个学生,一个年级平均只有5—6个学生,学生数量过少致使学校难以有效运转,最后只能合并到乡镇的中心小学,学生也只能转到乡镇的小学去读书。与此同时,在教育以县为主的政策下,大量中西部农业县因没有足够的财政能力支持大量分散的村级学校,所以地方政府从缩减地方财政支出的角度出发,也会积极推动农村学校向城镇集中。

在农村学生数量减少、“一村一校”办学规模小、管理成本高和人员配备困难等问题的影响下,2001年国务院出台了《国务院关于基础教育改革与发展的决定》,提出“因地制宜调整农村义务教育学校布局”,开始大规模推行撤点并校改革,将学生人数太少的农村学校撤掉,农村学生集中到城镇的中心学校读书。由此,我国在20世纪90年代形成的“一村一校”布局发生了重大变化。2000—2012年期间,我国农村小学数量从553622所下降到228585所,下降率高达59%。(9)江涛:《撤点并校政策降低了生育吗?》,《财经研究》2020年第11期。尽管《教育部2012年工作要点》规定“坚持办好必要的村小和教学点,审慎推进义务教育学校布局调整”,想以此来控制农村地区撤点并校的速度,但在农村持续少子化和城镇化的现实背景下,农村学校向城镇集中已成为难以遏制的趋势。所以越来越多的农村教学点和学校即便是因为政策限制没有直接撤销,也已处于实际“停办”状态,农村学生仍然处于快速向城镇学校集中的态势(案例1):

在湖北省沙洋县M镇,M镇从1996年左右开始撤点并校。原本该镇有23个行政村和23所农村学校,1998年减少至20所,2000年缩减至9所,2014年只剩5所,到2022年,M镇名义上还剩下1所中心小学,2所联村完小,但联村完小因为学生人数太少,实际已处于“停办”状态。

据《中国农村教育发展报告2020—2022》统计,我国2021年的义务教育总体城镇化率已经达到81.9%,而同年我国常住人口城镇化率也刚刚达到64.7%,义务教育城镇化率远超常住人口城镇化率17个百分点。显然,这种“过度教育城镇化”速度快,规模大,其本身也是农村学校向城镇集中的结果,同时也会带来巨大影响。

(二)“途中负担”出现

农村学校撤并尽管减少了地方政府的教育管理成本,实现了教育资源的优化利用和教学质量的提高,(10)范先佐,郭清扬:《我国农村中小学布局调整的成效、问题及对策——基于中西部地区6省区的调查与分析》,《教育研究》2009年第1期。但同时也造成农村学生上下学距离增加。根据华中师范大学2011年在全国11个省市的调查发现,学校布局调整前后农村学生上学平均距离从1.60公里延长至4公里。(11)雷万鹏,徐璐:《农村校车发展中的政府责任——以义务教育学校布局调整为背景》,《中国教育学刊》2011年第1期。2012年《农村教育布局调整十年评价报告》的调查中进一步表明,农村学校撤并让农村小学生离家的平均距离达5.4公里,农村初中生离家的平均距离达17.5公里。(12)古建芹:《公平收入分配视角下的义务教育产品供给研究》,《财政研究》2014年第9期。事实上,近年来,随着更多学校的撤并,农村学生上下学距离已进一步增加。而国家规定的义务教育阶段学校服务半径步行不超过40分钟的标准(小学生步行大约为2公里左右),只有在撤点并校前才能完全达到。(13)陆梦秋:《撤点并校背景下农村义务教育服务半径分析》,《经济地理》2016年第1期。相关研究也多次指出:“撤并农村学校导致学生上学的物理距离和时间距离增加,偏远学生上学难问题凸显”。(14)赵丹,吴宏超,Bruno Parolin:《农村学校撤并对学生上学距离的影响——基于GIS和Ordinal Logit模型的分析》,《教育学报》2012年第3期。

农村学校合并到城镇后,农村学生从家中到城镇学校的空间距离大大增加。过去学校在农村时,从家中到学校最多只有几百米距离,走路用不了10分钟即可到达,即便是幼儿园的孩子,也可以同其他孩子结伴一起步行往返学校,这样家长的日常照护成本就比较低。而农村学校合并到城镇后,从农村家中到城镇学校的距离增加到了几公里。在一些山区或者居住比较分散的地区,则距离可能达到十几里甚至几十里,这样的距离已经远远超出了幼儿园或小学生这些低龄学童步行的可承受程度。所以,农村学生上下学的途中安全成为农民家庭必须想办法解决的问题(案例2):

湖北省沙洋县L村小学位于村庄中心位置,小学生从家里步行走到学校的距离大多在10分钟左右,所以尽管学校每天早上8点上学,但因为家距离学校非常近,所以照顾学生的家人和小学生都可以每天早上7点多起床,家人可以比较从容地做好早饭后再叫小学生起床。而且,村庄本身就是一个“熟人社会”,村庄中每天上下学都有很多同学结伴而行。所以,除了幼儿园的幼儿外,其他已经开始读书的小学生大都可以自己走路上下学,家长照顾负担较轻。

三、“途中负担”的家庭应对与多重困境

面对广大农村学生上下学距离增加带来的“途中负担”,初中生因年龄较大尚可勉强独立应对,但小学和幼儿园阶段的低龄学童则因年龄太小而只能由家庭来承担。加上因年龄太小,公办学校基本都不会安排低龄学童住校。统计发现,截至2017年底,全国有农村小规模学校10.7万所,其中小学2.7万所,教学点8万个,占农村小学和教学点总数的44.4%,农村小学寄宿生有934.6万人,占农村小学生总数的14.1%。(15)教育部解读《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》,http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/11/content_5290308.htm。但据《义务教育法》规定:“适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人应当依法保证其按时入学接受并完成义务教育。”因此,小学教育作为必须完成的基础教育,属于家庭必须履行的基本义务。面对农村学校合并到城镇后出现的“途中负担”,农民家庭必须想办法应对。

(一)同辈照护

从农村到城镇学校的上下学路程距离远、风险多,农村低龄学童遇到的安全风险压力尤其大。于是,一些父母会让子女在城乡往返过程中与其他同龄或者高龄孩子结伴而行,希望通过同辈照护的方式让子女在上下学途中相互有个照应,这是相对经济成本最低的方式。

但这个方式也有很多不足:首先,识别风险能力弱。因为初中生大多已可以住校,所以走读的同龄孩子中最大的也只是五六年级的小学生,而小学生年龄太小,自身心智也不成熟,识别和把控风险的能力差,对其他小学生的照护能力自然也非常弱。其次,农村小学生同伴也越来越难找。少子化导致孩子数量已大幅减少,一个村庄能同路上下学的只有很少几个学生,这就给寻找同伴增加了困难。最后,劝阻作用有限。即便在遇到风险的情况下,同龄孩子的劝说与阻止究竟是否能起到作用也是一个值得怀疑的问题。

可见,同辈照护并不能有效降低农村孩子上下学途中的各种风险。所以,绝大部分农民家庭并不放心仅仅让孩子之间结伴而行的同辈照护方式,这个方式只能使用在部分年龄稍大的学生和近郊村,其他年龄较小的学生和远郊村很少如此。

(二)家长接送

面对上下学途中可能出现的种种问题,部分农村家中的成年人会选择自己去学校接送孩子。这种方式比让同辈照护的方式能够降低一些“途中风险”,且直接经济成本也相对较低。

但这种方式对负责接送家长的要求比较高。调研发现,在当前“以代际分工为基础的半工半耕”家庭结构下,(16)田舒彦:《县域城市化中新生代农民的家计升级与家庭分化——基于农民家庭的新“半工半耕”结构》,《中国青年研究》2021年第7期。中西部农村的青壮年群体大多已经进城务工,留在农村照顾孩子的基本都是年龄较大的老人。这些农村留守老人中,只有极少部分勉强会骑电动车,所以,老人接送孩子上下学大多只能通过走路的方式。但在家校距离较远的时候,老人通过走路的方式每天接送孩子上下学就变得非常困难。相关研究已指出,中西部农村义务教育阶段儿童上学距离平均达5公里以上,有个别学生上学路程达25公里左右,如果没有交通工具一般需要1至3小时之间才能从家里走到学校。(17)袁桂林,李洪玲:《农村学校布局过度调整的弊端与解决思路》,《社会科学战线》2012年第5期。可见,老人每天接送的方式不但极大地占用了老人的时间,前提还需要家中有一个非常健康的老人(案例3):

贵州省思南县M村老人60多岁,家里有1个在读2年级的孙女,因家距离学校较远,且老人不会骑车,所以老人只能每天早上花费1个多小时去送孩子,再花费1个多小时自己走回家,然后下午1点多开始走去学校接孩子,接到孩子之后再陪着孩子走回家,这样老人每天来回有5个多小时在接送孩子上下学的路上,自己都无奈地表示,“一天(时间)全在路上”。所以在2020年扶贫搬迁的时候,老人非常开心地选择了全家易地搬迁安置,直接住到了城里,从此就不用每天奔波。

所以,家长接送方式尽管在孩子上下学的途中安全性上可以得到一定保障,但对家中留守老人的时间要求和身体健康要求都非常高。由此,这种方式目前使用范围也并不多。

(三)乘坐校车

乘坐校车已成为目前农民家庭应对孩子上下学距离较远的重要方式。针对过去校车不规范而安全事故频发的问题,我国在2010年颁布实施了《专用小学生校车安全技术条件》、2012年颁布实施了《校车安全管理条例》(国务院令第617号)以及《专用校车安全技术条件》等一系列校车的相关管理制度,地方也在随后出台了相应的校车管理办法和针对校车的补贴政策,一些经济条件较好的地区也逐步配备了正规校车。应该说,正规校车的出现确实缓解了农村孩子上下学空间距离较远所带来的风险,但也并不意味着乘坐校车就是最优的方式。

首先,乘坐校车所花费的时间并不少。调研发现,乘坐校车的时间包括三部分:一是直接路程时间。即从农村家中到城镇学校的时间。当前我国农村交通条件已大幅改善,除极少部分山区之外,大部分地区的直接路程都不会太长,通常从农村到城镇学校只需要半小时左右的时间。二是等车时间。校车是特殊公共交通工具,为了提高效率,校车到每个村庄接送只有一趟,接送学生的地点都选在村庄中的固定位置,校车到了之后不能长时间等人,都是接到学生后就离开,所以学生必须提前到候车点等校车,这就构成了等车时间。加上从家中出发走到校车候车点的时间,学生等校车的时间一次也需要20分钟左右。三是校车接人时间。校车是公共交通工具,需尽可能装满学生后才去学校,而单个村庄中的学生数量又不足以拉满一辆校车,所以校车前期会在沿途不断接(送)学生,加上农村大都比较分散,所以校车出于提高效率的角度考虑,不会走回头路,都是围着多个村庄绕一大圈接送学生。而且,农村道路的等级较低,路况也不太好,校车司机为了安全不能开得太快,这都增加了农村学生上下学的路上时间(案例4):

因为学校早上8点上学,湖北省沙洋县G村的学生必须早上6点多起床收拾好之后在村口停车点等校车,在登上校车之后还要跟着校车一起去下面的4个村庄接其他学生,等到他们到达学校的时候,他们在车上的时间已经快要达到1小时20分钟,甚至有些年龄小的学生不得不在校车上补觉。而在学校下午4:30放学之后,校车也只能分批送这些学生回家,等到最晚的校车将学生送回家时,也已经7点多,在冬天此时天都已经黑了。

其次,乘坐校车的经济负担也不小。一方面,很多中西部经济欠发达地区受地方财政约束仍然没有配备专业校车,只能乘坐一些没有政府补贴的“私营校车”,价格较高;另一方面,即便是已经配备专业校车的地方,地方政府也只是部分补贴。尽管校车作为一种特殊公共品,有国家财政补贴,但我国中西部地区财政有限,校车大多采用“政府主导,市场运作”的模式,仍需要对使用者收取部分费用。按照距离、坐车次数等计算,在中西部地区通常每个学期每个学生会有500~1000元不等的校车费用。这些费用自然会对农民家庭构成经济负担。

最后,乘坐校车仍有可能遇到一些风险。即便是正规校车,全国每年仍会发生一些校车道路安全事故,其中既有道路原因,也有司机原因或车辆原因等。让孩子乘坐校车,实际是通过市场的方式将农村学生在上下学途中的安全风险交由校车公司承担,最终也就是校车司机来承担。按照规定,正规校车具有形状、涂色和标识等特定要求,这就导致校车具有了功能上的排他性和单一性。如果仅仅依靠农村学生家长有限的车费,校车公司显然无法运转。所以,校车作为特殊的公共交通工具,都需要地方政府补贴,但中西部地区广大农业县的发展水平较低,地方财政能力有限,对校车公司的补贴力度也比较低。因而造成校车公司经营的利润比较低,致使校车公司无法聘用高素质的专职司机。调研发现,校车司机大多是兼职司机,较低的待遇让校车公司无法对其提出太高要求,对校车司机的监督也并不积极。而且因为经费不足,中西部地区校车一般都无法随车配备管理员。而校车司机每天要接送的孩子太多,这些孩子每个叫什么名字,在哪里下车等具体信息校车司机既不清楚,也顾不过来,所以如果孩子出现下错车等风险,司机往往也不容易发现。

可见,校车本身也并不能完全规避农村学生在上下学途中可能遇到的风险。加上农村学生居住分散,校车因为接送学生需要绕路、候车等时间,乘坐校车的时间也并不少,所以越来越多的农民家庭开始放弃乘坐校车,转而采取城镇陪读的方式。

(四)城镇陪读

针对广大低龄学童每天上下学途中的困难和风险,农民家庭直接在城镇学校附近买房或者租房居住的陪读方式正在成为应对“途中负担”的主要方式,这种方式从空间上直接压缩了孩子上下学途中的距离,不但节省了上下学途中的时间,更主要的是基本消除了孩子上下学途中的负担和可能出现的风险。

但农民家庭为了降低“途中负担”而进入城镇陪读的方式又衍生了新的负担,主要包括:第一,买(租)房负担。为了彻底解决农民家庭的“途中负担”,最好的方式就是直接在城镇学校周边居住,但受学校规模限制,学校大多会按照学区招收学生。因此,只有买房才能保证孩子在好学校读书,这就构成家庭的巨大负担。第二,生活负担。生活负担包括两部分:一部分是基本生活负担。进城居住后,孩子和陪读者在城镇的吃喝都需要花销,“喝口水都要花钱”。家庭生活负担自然增加。另一部分是孩子的城镇生活负担。城镇是个市场社会,商品供给非常丰富。遍布城镇的商场和超市成为孩子重要的娱乐场所,这些地方所带来的诱惑借助孩子攀比心理,最后转嫁到家庭身上。在城镇陪读的家长都表示,他们到城镇买(租)房后,孩子在城镇的生活开销增加很大,主要是零食和玩具开销。调研发现,中西部城镇儿童日常开支每年约2万至3万元,其中玩具和游玩的费用1万至2万元,这个开支远远高于农村。第三,孩子的课外培训负担。在城镇陪读免去了远距离上下学途中的折腾,孩子有了更多课余时间。为避免孩子在这些课余时间到处乱跑产生风险,且受到城镇教育市场的影响,家长会倾向于让孩子在课余时间去学习一些文化课和音体美等课程,这就产生了各种补课费用。调研发现,即便是“双减”之后,城镇陪读家庭还是会让孩子参加各种音体美之类的艺术班,少则1至2门,多则4至5门,一年下来的各种补课费用大概在2万至3万元/人。

在城镇陪读方式下,除了上面可以直接计算的经济成本,还会带来陪读者的心理成本。一是陪读带来的心理负担。因为缺少产业支撑,大部分中西部地区的进城陪读者难以在城镇中找到合适的就业机会,这就让陪读成了“全职陪读”,陪读成了一个职业。由此,如果孩子成绩不好或者遇到安全风险,陪读者因为没有其他贡献,他们就会感到很大压力。二是家庭分离带来的心理压力。既为了减轻城镇生活负担,也为了方便照顾农民家庭,在农村青壮年大多外出务工的情况下,中西部地区通常都是奶奶在城镇陪读,爷爷留在农村从事一些农业生产,这就导致了农村老人家庭生活不完整。

除了上述四种应对方式,还有少量农民家庭将孩子放到城镇寄宿制的民办学校。但一方面,民办学校的托管和寄宿费用比较高,绝大部分农民家庭都无力承受这一负担;另一方面,因为幼儿园和小学阶段的学生年龄太小,出于安全角度考虑,绝大部分农民家庭也不敢将这个年龄段的孩子送到城镇单独住在学校。

综上,农村学生到城镇学校读书,随着上下学途中距离增加,其带来的各种困难和风险也会相应增加,且无论家庭采用何种应对方式,都无法真正意义上消除“途中负担”所带来的各种问题和困境。这种“途中负担”不但造成孩子学习成绩下降。研究发现,家校距离的增加会对学生成绩产生负向影响。(18)吴海军,杨继东:《“撤点并校”是否提高了学生成绩——基于云南省鹤庆县中学合并的案例分析》,《中国农村观察》2021年第6期。也给农民家庭带来了经济、时间精力和心理负担:一是孩子每天上下学所产生的经济负担;二是每天早晚照顾和接送孩子的时间精力负担;三是在少子化的家庭结构下,担心孩子遇到危险的心理负担。由此,撤点并校后学生上下学途中距离增加给农民家庭带来了包括时间精力成本、经济成本和心理成本等在内的多种“途中负担”。

四、“空间脱管”与 家庭照护成本提高

脱管指的是缺少生活自理能力或需要被照管的特殊群体脱离管理者监督管理的状态。包括缺少生活自理能力的儿童、失能老人和作为特殊群体的社区服刑人员等群体。而此处的“空间脱管”可以看成是在一个空间中被照管者缺少管控主体的状态。

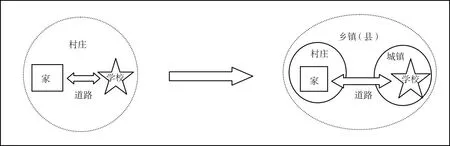

归根结底,农村低龄学童“途中负担”的本质是由“空间脱管”带来的“途中照护”问题。从空间上“一村一校”塑造的“村校一体”到撤点并校后的“村校分离”,不仅是物理空间上的分离,更是社会空间的变化,是社会性质和照护负担主体的变化。

在农村学校合并到城镇前,农村学校嵌入在村庄里,构成了“村校一体”的结构。农村学生每天上下学都是在村庄这个物理空间里,从学生家中到学校只需要几百米甚至几十米的距离,这个空间距离不但非常近,更重要的是学生从家到学校的所有道路都是村内道路,也就是学生上下学的所有行程和时间都在村庄内部。学生尽管每天是去学校上学,但自始至终都没有离开村庄的空间范围。而学生学习和日常活动的村庄范围都比较小,从家到学校的这个空间通常都在家长目光所能及的范围内。最重要的是,村庄本身是个“熟人社会”,在长期共同生活中,所有村民都认识村庄中的孩子。当学校嵌入到村庄社会内部空间的时候,上下学路途不仅距离短,而且沿途都是同一个村庄的亲戚朋友、邻居,孩子无论是在上下学途中路过还是玩耍,都可以得到全村人帮忙照护,这就构成了一幅福柯所说的“全景式监控”:孩子在家的时候由家里人照护;孩子在学校的时候由老师照护;孩子在从家到学校的路上则可以由全村人帮忙照护,所以会比较安全。

实际上,当学校嵌入在村庄社会内部的时候,孩子上下学途中的安全成本和照护成本无形中都由全村共同承担,而且因为所有的照护都是顺便而为,这个空间中孩子的照护成本就变得极低,几乎感受不到,单个家庭自然也不会感受到大的照护负担。所以,在“村校一体”的结构下,农村学校实际上处于村庄“熟人社会”的保护中,农村孩子的上下学安全自然能够得到较好保障。

但当学校从农村合并到城镇之后,“村校一体”的结构变成了“村校分离”的结构。孩子从农村家中到城镇学校的空间距离被极大地拉大,上下学途中的距离大大增加,需要的时间增加,但关键在于,此时出现了空间上的“监管漏洞”,也就是村庄外到城镇学校的这段路程空间。

从村校一体到村校分离

图表来源:作者自制。

村庄是一个熟人组成的“共同体”,而城镇则只是一个陌生人组成的“机械结合体”,这种社会性质的变化导致了农村低龄学童上下学的空间实现了从“共”到“公”的空间性质变化。这种空间性质的变化导致“村校分离”后出现的“监管漏洞”给农村低龄学童带来了难以控制的风险。

一方面,上下学途中出现风险的源头点增多。“村校一体”时,学校在村庄内部,从家到学校的道路都属于村内道路,这个空间非常熟悉,是一个可控的空间。即便是同一个村庄中的猫狗等动物也几乎不会主动袭击孩子。而在“村校分离”后,村庄外孩子上下学路途中的这段“监管漏洞”出现风险的源头点大大增加。上下学途中的空间已是村庄之外的道路,甚至需要经过一些村庄之间人口较少的地方,此时上下学途中就会出现诸多风险:一是自然风险。面对较长的上下学途中的风吹日晒、刮风下雨、打雷闪电等恶劣天气,尤其是在昼短夜长的冬季,自然环境恶劣,单独行走的低龄学童很可能会遇到风险,尤其是低龄小学生可能在路上玩水等风险。在本次重点调研的湖北沙洋县,几乎每年都会发生农村小学生上下学途中因玩水而溺亡的情况。二是道路风险。从农村家中到城镇学校必须经过大量的村外公路,这些公路属于县道、省道乃至国道,机动车多且车况复杂,有的农村道路拐弯多又狭窄,这都会带来风险。沙洋县每年都会发生多起车辆剐蹭学生的安全事故。三是动物风险。因为沿途距离长,包括狗、蛇、刺猬等动物都可能在沿途出现。四是人员风险。包括遇到陌生人的拐骗、其他孩子的霸凌等。即便是乘坐校车或家长接送,仍会因距离远而产生风险。尽管这些风险在单次行程中出现的概率较小,但随着上下学次数增多,风险也会随之增大。

另一方面,上下学途中面对风险寻求帮助的难度增大。“村校一体”时,村庄中都是熟人,都可以在孩子出现困难或风险的时候快速提供帮助,所以在村庄这个社会空间中孩子的求助机会多。如在上下学途中遇到刮风下雨,孩子可以顺路找一个邻居家躲风避雨。但在“村校分离”后,孩子上下学的物理空间转移到了村外,也等于是转移到了村庄社会空间之外。此时,从孩子家中到城镇学校的路途不再内置于村庄“熟人社会”,沿途需要经过多个陌生村庄,甚至沿途还有林地、山地、河流等非居住区,所以当孩子在路途中遇到风险的时候,他们难以获得及时的帮助。

可见,在农村低龄学童本身还不具备完全行为能力时,他们不但无法应对可能出现的风险,而且还可能将自己置于风险中,所以他们的安全照护成本只能由外界来承担。在家时,家里的成年人可以照顾孩子的安全;在村庄这个“熟人社会”中玩耍的时候,村庄社会中的亲戚朋友和邻居都可以帮忙照看孩子的安全;在校时,孩子的安全可以由学校的老师负责。但随着学校从农村向城镇的“空间位移”,在脱离了村庄这个“熟人社会”的环境后,实际上已经导致了从村庄外到学校的这段空间属于没有合适照护者的“空间脱管”地带。由此,农村孩子上下学途中出现了“空间脱管”地带的安全照护负担,而这个新增加的负担只能由农民家庭自己来承担,这就让农民家庭的负担变得越来越重。

五、“途中负担”的影响与对策建议

“途中负担”已成为我国撤点并校背景下农民家庭必然要面临的普遍性问题,其通过改变教育空间结构的方式增加了当前农民家庭的教育负担,进而带来多重影响,其中最直接的就是降低了农民家庭的生育意愿。

(一)农民生育意愿主动降低

从上面看出,无论是采用农村孩子同辈照护、乘坐校车还是家长接送,这些方式都不能完全消除孩子上下学的“途中风险”,所以也不能真正降低农民家庭的“途中负担”。尽管“途中风险”只是小概率事件,但一方面,孩子每天都要往返家校之间,“途中风险”出现的概率就会不断累积;另一方面,在少子化的家庭结构下,任何一个家庭都不愿让孩子长期生活在存在风险隐患的环境中。

相对而言,成年人带孩子在城镇陪读的方式能极大地降低孩子上下学途中的风险,因此正在成为目前农民家庭采用的最主要方式。但进城陪读的成本并不低,只能由在外务工的父母和留守的老人承担。而且,陪读通常要维持到孩子读初中,生活能够自理之后,这样整个农民家庭养育子女的综合成本就大大增加,家庭劳动力都被开发到极致,进而会限制整个家庭的生育能力和意愿。

一方面,农村青年的经济压力非常大,生育能力和生育意愿已大大降低。随着农村低龄学童进城读书生活,孩子在城镇生活学习的各种经济压力都需要通过父母长时间在外务工支付,仅仅一个孩子在城镇居住的房租、生活和教育等各种开支至少需要2万至3万元/年。而据国家统计局统计,2022年我国农村居民人均可支配收入也只有20133元。可见,陪读会让农民家庭养育子女的经济负担变大。另一方面,农村老人施加给子女生育压力的动力也已大大降低。“途中负担”所带来的城镇陪读需要农民家庭全家总动员,青壮年的父母需要外出务工赚钱,而留守农村的老人就需要帮忙照顾孩子。在进城陪读的情况下,为了照顾农民家庭和在城镇读书的孩子,两个老人也需要分开,于是爷爷成了农村的“留守老人”,而奶奶则成了城镇中作为“老漂”的“陪读奶奶”。(19)陈辉:《老漂:城市化背景下农村代际支持的新方式》,《中国青年研究》2018年第2期。在此情况下,农村老人也付出了巨大的成本,老年人的生活品质大大降低。且由于养育小孩需要过多的时间精力成本和经济成本,所以老人不仅要帮忙照看孙辈,还要负责孙辈的一部分日常消费。这就导致了老人不仅无法在老年阶段颐养天年,还要通过“恩往下流”的方式来持续支持子代。而长久的两地分居势必也会对老人的精神状态产生影响,为此老人对子女生育的欲望也大大降低,他们也开始不愿意催促子女多生孩子。过去的“多子多福”变成了现在的“多子多负”。

可见,整个农民家庭都已被卷入到孩子的“途中负担”,家庭资源已极其紧张,已难有余力应对多生孩子带来的家庭负担。所以,受此影响的广大农民家庭必须做出适应性调整,出现了明显的生育行为低于生育意愿的情况。

(二)对策建议

为提高生育率,在2022年10月16日中国共产党第二十次全国代表大会报告中明确提出:“优化人口发展战略,建立生育支持政策体系,降低生育、养育、教育成本。”我国《十四五规划》也明确提出要“减轻家庭生育、养育、教育负担,释放生育政策潜力”。但在当前种种情况作用下,农村少子化等原因所带来的农民家庭子女进城读书这一趋势已经不可避免。所以,在接下来的“三胎时代”,为了提高农民家庭的生育能力,只能尝试以下几种方式来适当降低“途中负担”带来的影响。

第一,发展乡镇学校。在农村孩子数量减少,学校不得不转移到城镇的背景下,农村孩子上下学途中的问题难以解决,而乡镇的陪读成本明显低于县城。因此,通过发展乡镇教育,让农民家庭可以方便地在乡镇陪读,减少到县城陪读数量,这样可以降低农民家庭的教育和陪护成本,从而提高农民家庭的生育意愿。

第二,发展城镇公益性照护体系。对于在城镇陪读的农民家庭,既然孩子的生活和休闲娱乐体系已经融入城镇,农民家庭自身承担庞大的安全成本负担太重,而市场化学校承担安全成本的价格又比较高的情况下,可以发展托管业务,通过学校或者地方政府提供一些少年宫等活动场所,这些场所的价格更加普惠,让城镇中的中低收入群体能够降低家庭中的安全成本。

第三,适当推广学校寄宿政策。对一些距离城镇学校相对较远的农民家庭,城镇学校可以推行针对低龄学童的校内住宿,将农村学生每天奔波的“途中负担”从数量上减少,这样既节省了农村学生每天来回奔波的“途中负担”,也降低了农民家庭在城镇租房陪读的其他衍生负担。