心脏瓣膜置换术中自体血回输的回顾性研究

叶敏 李津杞 邱丽玲 钱宝华

(海军军医大学第一附属医院输血科,上海 200433)

直视心脏瓣膜置换术为常见的心脏手术之一,具有术中出血量大、手术时间长的特点,输注库存异体红细胞能够补充手术失血与血容量,但容易出现免疫反应[1-2]。 自体血回输可有效避免不良反应的发生,而且能够缓解血源紧张,减少异体输血的并发症。 但有些患者自体血回输后,并未缓解贫血或止血,需联合输注库存异体血。 我们回顾性分析2020 年1 月至2021 年12 月180 名直视心脏瓣膜置换术患者的临床资料,比较单一自体血回输(无异体输血组)和自体血回输联合异体输血(异体输血组)的各项指标,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2020 年1 月至2021 年12 月在本院行直视心脏瓣膜置换术且术中行自体血回输的患者180 名,其中男102 名,女78 名,年龄32~81 岁,术前心功能Ⅰ~Ⅳ级。 根据术中是否输注异体血液成分分为2 组,无异体输血组84 例,异体输血组96 例。 患者术前均未进行异体输血而纠正贫血,当术中监测Hb≤70 g/L 或HCT≤30%时,由麻醉医生评估手术患者需耗氧[计算公式VO2=(CAO2-CVO2)×CO×10]情况决定是否输血[3]。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:1)病历完整;2)术中出血量≥600 mL;3)出血时间<24 h;4)首次接受心脏外科手术,且术中应用体外循环。 排除标准:1)急慢性感染性疾病;2)败血症;3)恶性肿瘤破裂;4)严重的肝肾功能不全;5)重度贫血,术前Hb<60 g/L;6)凝血因子缺乏。

1.3 观察指标

1)临床资料:性别、年龄、心功能等级、最高体温、术后住院天数、ICU 住院天数;2)术中资料:术中出血量、自体血回输量、体外循环时间、补充晶体量、术中及术后24 h 异体血输注成分和用量;3)术后24 h 的检验指标:血常规(WBC、RBC、Hb、PLT)、凝血功能指标:(APTT、PT、FIB、TT、D-二聚体)、pH。

1.4 统计学方法

采用SPSS26.0 软件进行统计分析,计数资料用百分率表示,采用Pearson 卡方检验;计量资料用(±s)表示,采用独立样本t检验和配对t检验,P<0.05 表示差异有显著统计学意义。 以是否联合异体输血为因变量,年龄、术中体外循环时间、术中出血量、术前RBC 计数和术前Hb 含量为自变量,回归模型的自变量经Pearson 相关分析,r>0.7说明强相关,剔除共线性因素术前RBC,其余因素采用多因素Logistic 回归分析。

2 结果

2.1 单因素分析

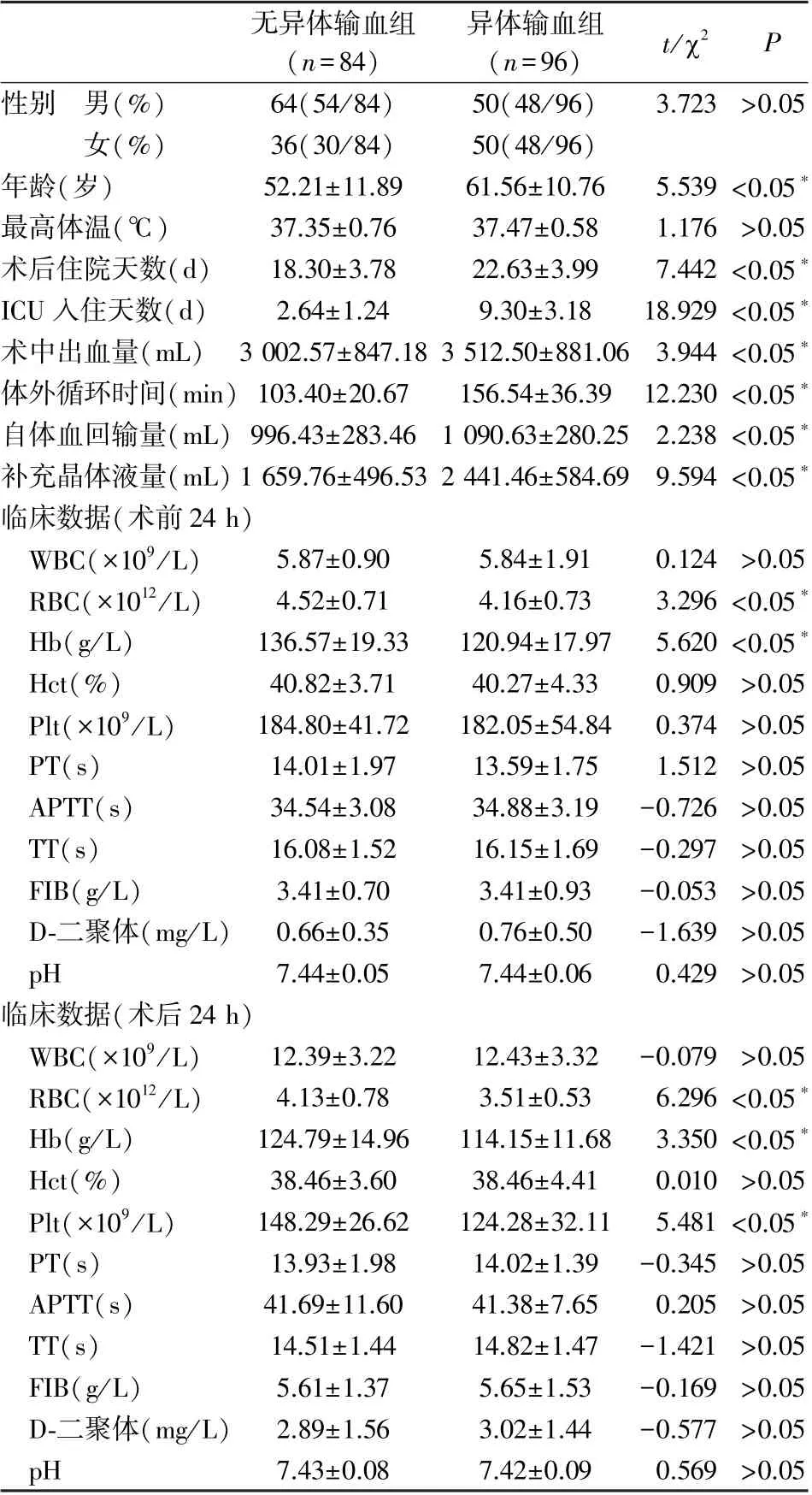

异体输血组患者年龄、术后住院天数、ICU 入住天数、体外循环时间、术中出血量、自体血回输量及补充晶体量均>无异体输血组,P<0.05。 异体输血组患者术前24 h 的RBC、Hb,术后24 h 的RBC、Hb、血小板计数均低于无异体输血组,P<0.05,见表1。

表1 2 组患者临床数据资料单因素分析Table 1 Univariate analysis of the clinical data of 2 groups of patients

2.2 术后24 h 检验指标的对比

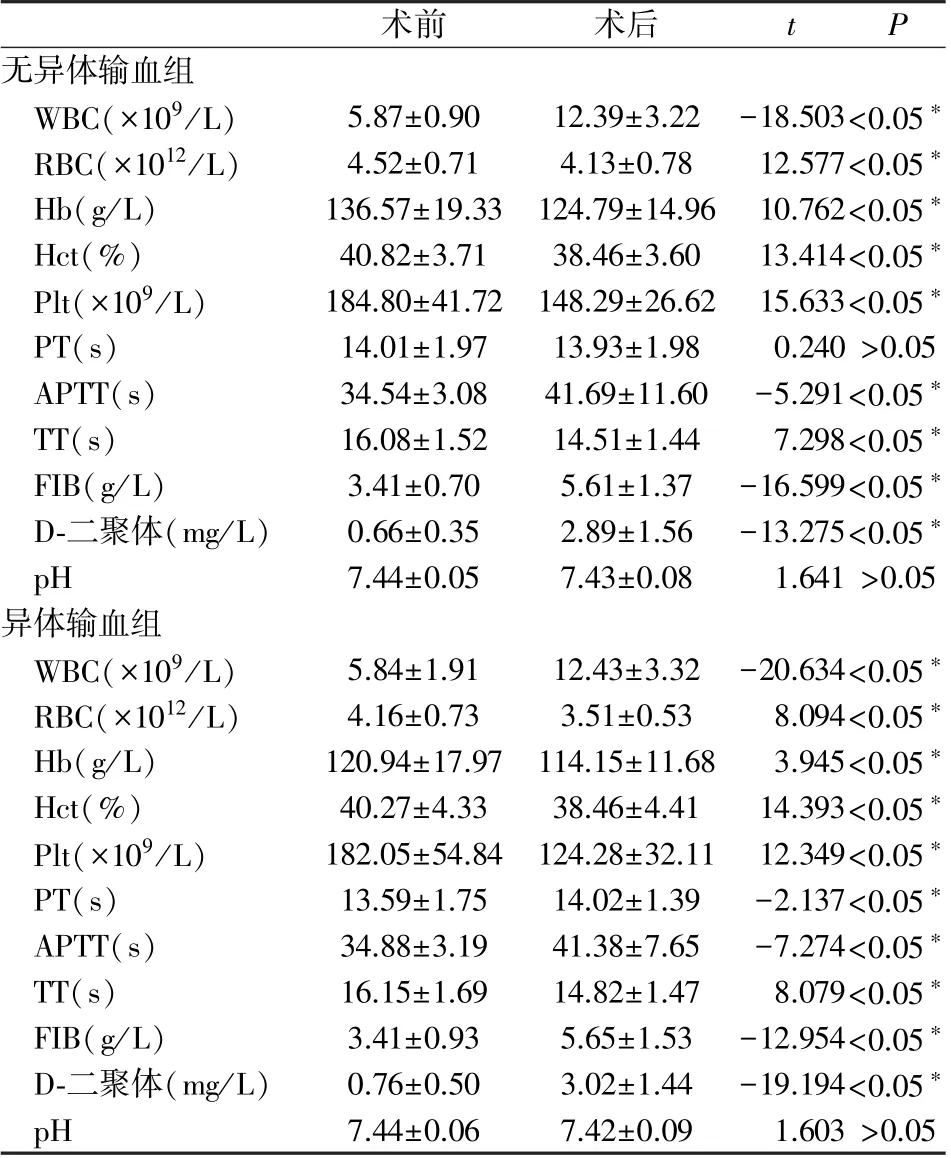

无异体输血组患者术后24 h 的WBC、RBC、Hb、Hct、血小板计数、APTT、FIB、TT 及D-二聚体与术前24 h 相比,P<0.05;异体输血组患者术后24 h的WBC、RBC、Hb、Hct、血小板计数、PT、APTT、FIB、TT 及D-二聚体与术前24 h 相比,P<0.05,见表2。

表2 术前和术后24 h 检验指标对比Table 2 Comparison of test indices: preoperation vs 24-hour postoperation

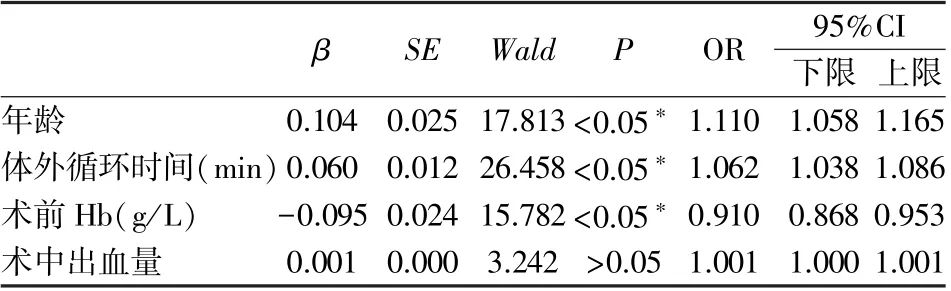

2.3 多因素Logistic 回归分析

根据术前2 组单因素分析,年龄、术中体外循环时间、术中出血量、术前RBC 计数和术前Hb 量,2 组差异有显著统计学意义。 Pearson 相关性分析结果显示术前RBC 计数和术前Hb 具有强相关性(r=0.848,P<0.05),剔除术前RBC 指标。 见表3。

表3 异体输血影响因素的多因素Logistic 回归分析Table 3 Multifactorial logistic regression analysis of factors influencing allogeneic blood transfusion

3 讨论

直视心脏瓣膜置换术通常术中失血量多,是使用自体血回输技术的最佳手术之一[4]。 赵少华等[5]研究表明,心脏瓣膜置换术中应用自体血回输可减少异体血输注,且安全性更优。 陶星等[6]研究表明,术中回收的红细胞中2,3-二磷酸甘油酸含量高于库存红细胞,回输后能快速并充分发挥携氧功能,改善患者预后。 吴亚等[7]研究表明,自体血回输对心脏瓣膜病患者的凝血功能影响小,可有效维持血液循环,利于患者术后恢复。 本院于1996 年开展自体血回输技术,减少了异体输血所需的配发血时间,加快救治过程。 虽然自体血回输的安全性高,但手术回收、洗涤等处理过程对RBC、WBC 和血小板等血液成分的机械性破坏以及凝血因子丢失仍无法避免。 因此对于使用自体血回输后,仍出现中重度贫血或出血的患者,通常采用联合输注异体血液成分的方法。

本研究回顾性分析单使用自体血回输患者和使用自体血回输加输异体血液成分的患者各项指标,异体输血组患者年龄、术中出血量、自体血回输量、补充晶体量、术后住院天数、ICU 入住天数及体外循环时间均>无异体输血组,差异有显著统计学意义(P<0.05)。 说明自体血回输联合异体输血的患者年龄大、体外循环时间、术后住院时间和ICU住院时间更长,这可能与患者年龄大,基础条件差有关。

经单因素分析和多因素Logistic 回归分析,年龄和术中体外循环时间是异体输血的危险因素,术前Hb 是保护因素。 说明术前给予年龄大的贫血患者促红细胞生成素,提高患者的Hb 可以避免术中输注异体血。 据WHO 贫血诊断和分级标准,成年男性Hb<130 g/L、成年女性Hb<120 g/L、孕妇Hb<110 g/L 即为贫血[8],排除溶血、失血和造血原料缺乏等原因外,其余贫血患者在术前可先根据贫血的原因,针对引起贫血的原发病进行治疗,其次是贫血的对症治疗,包括药物治疗:铁剂、促红细胞生成素、叶酸、维生素B12 等及输血等非药物治疗[9-10]。 据研究,术前给予促红细胞生成素可以显著提高Hb 水平,减少异体血输注率和输注量[11]。英国血液标准委员会发布的《术前贫血识别和管理指南》中推荐促红细胞生成素仅用于避免输注异体血患者,并不能改善术后结局[12]。 据朱孔娟等[13]研究,脊柱外科手术可术前7 d 使用促红细胞生成素(皮下注射5 000 IU),Jafari 等[14]研究,对于动脉搭桥的缺铁性贫血患者,给予铁剂联合促红细胞生成素,减缓术中Hb 下降程度,减少异体库存血的输注。 结合国内外文献和术前贫血诊疗专家共识,如果距手术时间4 周以内,EPO 可每次600 IU/kg静脉注射或皮下注射,术前21、14、7 d 以及手术当日各用1 次;或每次150 IU/kg,每周3 次,在术前3周开始至手术当日。 若距手术时间较短,可每天300 IU/kg,术前5~7 d 至术后3~5 d。 在促红细胞生成素治疗期间,可能发生功能性缺铁,建议治疗期间应同时联合铁剂,铁蛋白应≥100 μg/L[9]。

联合异体输血的患者,术后24 h 的RBC、Hb及Hct 均低于自体血回输患者,可能是库存红细胞的形态及携氧功能低于自体红细胞,与白凤姬等[15]的研究结果相同。 董鹏等[16]研究表明,术中需输注红细胞时,优先选择自体红细胞,而不是库存红细胞。 而输注异体血液成分的患者WBC 高于单一自体血回输患者,说明输注库存血诱发感染的风险高。

综上所述,自体血可节约库存血液成分、降低不良反应发生率、减轻经济负担,但面对术中出血量大的患者,仍需联合输注异体红细胞,但异体库存红细胞的形态和功能远不如自体红细胞,且加大感染风险。 因此,建议在直视心脏瓣膜置换术中,无贫血患者首选自体血;贫血患者,医生结合年龄、术前Hb 等指标,术前纠正贫血,减少术中异体红细胞输注,为直视心脏瓣膜置换术自体血提供参考。