走马楼吴简余力火种田及相关问题辨析

赵义鑫

(山东大学 历史文化学院,山东 济南 250100)

余力火种田是“嘉禾吏民田家莂”中出现的一类土地,关于余力火种田的性质问题,学界曾进行过讨论。李卿先生认为余力火种田就是余力田,属于官田[1]。蒋福亚先生则通过对“斛加五升”现象的考察,指出余力火种田与余力田、火种田的性质并不相同[2]。胡平生先生认为余力火种田是区别于“二年常限”田的土地[3]34-50。王子今先生认为余力火种田中的“余力”指的是“余夫”,“火种”与“伙种”同义[4]114-118。陈荣杰先生则将其定义为由专人管理的、“亩收米四斗五升六合,又斛加五升的田地”[5]57。王承乾先生也认同这一观点,并认为余力火种田“是余力田和火种田在形式和意义上的复合”[6]26-27。凌文超先生认为火种田是缺乏水利灌溉的田,与“溉田”相对,余力火种田则是火种田中的余力田[7]18-42。从目前的研究成果来看,学界对余力火种田的研究虽然取得了一定成果,但在以下几方面仍有进一步讨论的空间。第一,关于余力火种田的性质问题,目前还存有争议。第二,余力火种田中出现“斛加五升”现象的原因还尚未解决。第三,余力火种田与余力田、火种田之间的关系还有待申说。基于此,本文在前人研究的基础上,以余力火种田的土地质量、个体耕种量和分布状况为线索,来界定余力火种田的性质,辨析它与火种田、余力田之间的关系,并尝试解释出现“斛加五升”现象的原因。

一、余力火种田的性质

余力火种田只在嘉禾四年的“吏民田家莂”中出现过,共有7次记录,其内容如下:

1.湛上丘男子区怀(?),佃田十五处,合八十六亩。其十一亩二年常限。其七亩旱,亩收布六寸六分。定收四亩,亩收米一斛二斗,合四斛八斗。亩收布二尺。其七十五亩余力火种田。其廿亩旱,亩收布六寸六分。定收五十五亩,亩收米四斗五升六合,斛加五升,合廿六斛三斗一升三合。亩收布二尺。凡为米卅一斛一斗一升三合。其四斛八斗税米,四年十二月八日付仓吏郑黑毕。其廿六斛三斗一升三合租米,四年十月廿日付仓吏郑黑毕。凡为布三匹一丈三尺八寸,准入米六斛六斗九升,四年十二月九日付仓吏郑黑毕。其旱田亩收钱卅七,其熟田亩收钱七十。凡为钱五千一百卅九钱,准入米三斛二斗,四年十二月一日付仓吏郑黑毕。嘉禾五年三月六日,主者史赵野、张惕、陈通校。(四·三九一)[8]121

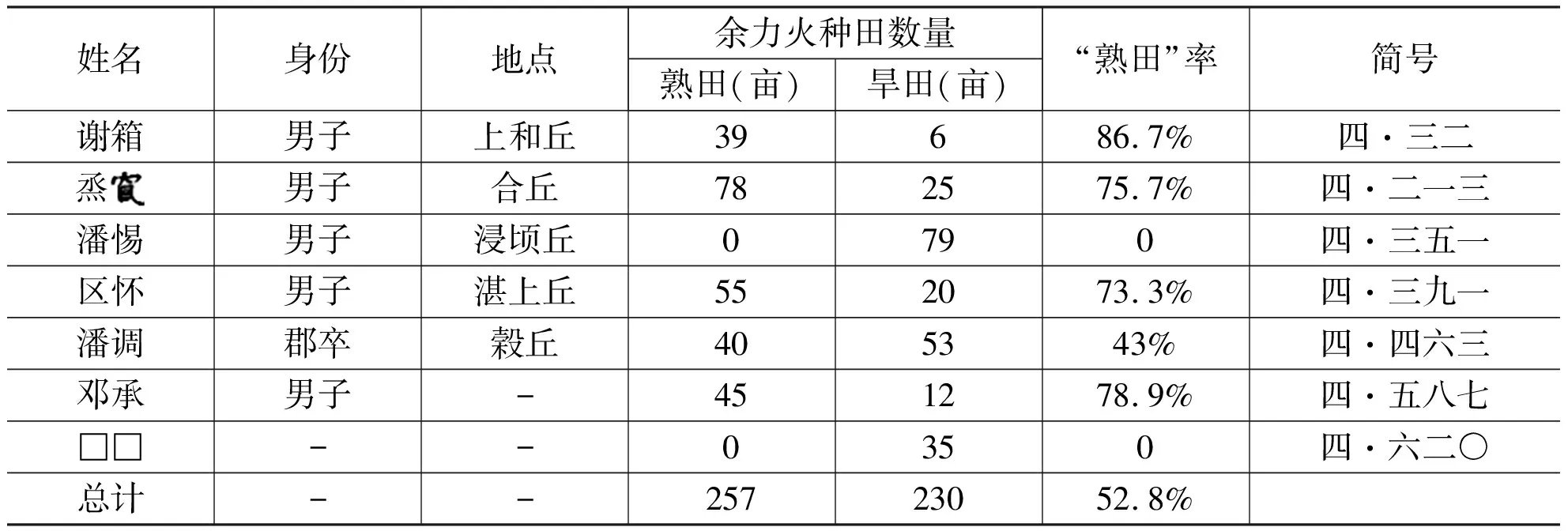

其它记载余力火种田的莂券还有“四·三二”“四·二一三”“四·三五一”“四·四六三”“四·五八七”“四·六二〇”。通过简1中的内容,我们可以看出余力火种田的税率较低,每亩“熟田”征收粮米0.456斛,并且“斛加五升”。这一税率要低于“二年常限”田的每亩粮米1.2斛,具有优惠性质。除税率外,简1中还提供了另外两项信息:第一,“湛上丘男子区怀”一句指明了余力火种田的分布地点、耕种者及其身份。第二,“其七十五亩余力火种田。其廿亩旱……定收五十五亩”说明了余力火种田的总量、“熟田”数量和“旱田”数量三项数据。孙吴时期临湘官府在征收租税时会先将土地区分为“熟田”和“旱田”两种情况,然后分别征收相应的租税。“熟田”是有收成的土地,土质好、产量高;“旱田”是受旱灾而没有收成的土地,土质较差(40)关于“熟田”“旱田”的性质,学界曾有过激烈争论,以蒋福亚先生为代表的学者认为“熟田”是有收成的土地,“旱田”是受旱灾而绝产的土地;以臧知非先生为代表的学者则认为“熟田”是官府规定的优质田,“旱田”则是劣质田。相关学术史参见沈刚:《〈长沙走马楼三国吴简〉词语汇释》,中国社会科学出版社2017年版,第115-117、284-285页。本文采用蒋福亚先生的观点。。所以,居民所耕种的土地中,“熟田”所占比率越高,就代表其土地质量越好。根据以上两项信息,我们对嘉禾四年7份莂券中余力火种田的土地质量和分布状况进行了统计,其结果如表1所示。

表1 嘉禾四年余力火种田“熟田”率、分布状况表

通过表1中所统计的7位居民的余力火种田数据可以看出,在土地质量方面,余力火种田的“熟田”率比较高。表1中除了“四·三五一”和“四·六二〇”号莂券所示的余力火种田全部为“旱田”外,其余5份莂券中余力火种田“熟田”率大多都在70%以上,甚至有超过85%的;而7人的平均“熟田”率也高达52.8%。蒋福亚先生曾计算过嘉禾四年“二年常限”田和余力田的平均“熟田”率,分别是21.71%和43.86%[9]32。三者相比,余力火种田的“熟田”率是“二年常限”田“熟田”率的2倍多,也高于余力田的“熟田”率。这说明在嘉禾四年的各种类型土地中,余力火种田是土地质量最好的一类。

余力火种田的总数量虽然不多,但个体耕种量却很大。表1中所见,民户个体耕种余力火种田数量最多的在103亩,数量最少的也有35亩,人均耕种余力火种田数量为69.57亩。与其它类型土地相比,余力火种田的个体耕种量也存在明显优势。据蒋福亚先生统计,嘉禾四年余力田由69人耕种,总数量为2296亩[9]33。按照这一结果计算,当年余力田的个体耕种量应为33.28亩,比余力火种田少了近一倍。“二年常限”田数量巨大,但个体耕种量也低于余力火种田。以嘉禾四年耕作人数较多的下伍丘、小赤丘、中唫丘和石下丘四丘为例,下伍丘耕种“二年常限”田且数据清晰的共有23人,“二年常限”田总量为566亩,个体耕种“二年常限”田数量为24.61亩(41)“四·一三”号莂券中土地数量残缺,根据其“旱田”缴纳布九尺九寸来计算,土地数量应为“旱田”15亩。。小赤丘共有耕种者24人,“二年常限”田总数量为1070亩,个体耕种量为44.58亩。中唫丘共有耕种者18人,“二年常限”田总量为701亩,个体耕种量为38.94亩(42)“四·一一二”和“四·一三〇”号莂券中土地数量残缺。。石下丘共有耕种者21人,“二年常限”田总量为793亩,个体耕种量为37.76亩(43)“四·二〇一”“四·二〇二”和“四·二〇八”号莂券所记土地为火种田,因此不计算在内。。由此可见,“二年常限”田的个体耕种量也普遍少于余力火种田,这种情况在一定程度上反映了余力火种田的分配方式比其他类型土地更为集中。

在以上7份莂券中,耕作地点明确的有5例,从中可以了解余力火种田的分布特征。嘉禾四年时余力火种田分别出现在上和丘、合丘、浸顷丘、湛上丘和榖丘。在这五个丘中,湛上丘规模最大,共有7人耕作,土地总量为425亩[8]121-122。上和丘规模第二,嘉禾四年时上和丘仅出现2位耕作者,次年则有8人;上和丘的耕地规模在嘉禾四年共有88亩,五年时则有260.5亩[8]76、171。其余三个丘的人员和土地都比较稀少,合丘共有2人,土地总量为123亩[8]99。浸顷丘嘉禾四年时仅有1人,土地数量为132亩;嘉禾五年时有3人,土地总量为70.5亩[8]116、233-234。榖丘也只有1人,土地数量为119亩[8]131。以上五个丘无论从土地数量,还是从耕作人员数量上来看,都属于规模较小的丘,与下伍丘、石下丘这类规模宏大的丘无法相提并论。由此可知,余力火种田只分布在规模小的丘中,而在规模大的丘中则难以寻觅其踪影。出现这种现象的原因,可能在于大丘中耕作人员数量多,“二年常限”田等土地开发比较充分,因此难以找到肥沃的闲置土地用来充作余力火种田;而在规模小的丘中,由于土地开发缓慢,闲置土地较多,因此可以划分出大量土地来充当余力火种田。

结合以上分析,我们总结出余力火种田的整体特征,这是一类土地质量高、个体分配量大且税率较低的土地。虽然余力火种田的税率略高于余力田(44)余力田税率为亩收租米0.456斛。,但是由于其个体分配量比较大,因此获利程度也最高。余力火种田分布在规模小的丘中,这说明临湘官府对这类土地的规划以不影响“二年常限”田的数量为前提。根据余力火种田的这些特征,我们可以对其性质作出这样一种界定:余力火种田是一种官府特意为某些居民额外划分的土质肥沃、税率优惠程度较大的土地。

二、余力火种田与余力田、火种田的关系

余力火种田、余力田和火种田在名称上有相似性,并且三者都征收租米。那么,他们之间是否存在联系呢?从相关材料来看,笔者认为余力火种田与其他两种土地之间并没有必然联系。我们先以“二年常限”田为媒介,间接考察三种土地的性质。“吏民田家莂”中同时出现余力田和“二年常限”田的情况如下:

2.下伍丘县吏张惕,田廿五町,凡八十七亩。其六十六亩,皆二年常限。其五十六亩旱,亩收布六寸六分。定收十亩,收米一斛二斗,为米十二斛。亩收布二尺。其廿一亩余力田。其七亩旱败不收,亩收布六寸六分。定收十四亩,收米四斗五升六合,为米六斛三斗八升四合。亩收布二尺。其米十八斛三斗八升四合,四年十一月十五日付仓吏郑黑。(以下省略)(四·二一)[8]75

3.石下丘唐载,佃田十二町,凡廿七亩六十步,皆二年常限。其十五亩六十步旱败不收布。定收十二亩余力,为米四斛八斗。(以下省略)(五·一九七)[8]188

简2中“二年常限”田为66亩,余力田为21亩,两者共同构成了佃田总数87亩,在这里“二年常限”田与余力田是同层级的土地类型。在简3中,唐载耕种的土地全部被称为“二年常限”田,其中有一部分是余力田,这说明简3中的余力田是“二年常限”田的下级单位,两者为隶属关系。与简3书写格式相同的莂券吴简中还有很多(45)将余力田与“二年常限”田按照并列关系书写的莂券还有:五·三三七、五·三四九、五·六七七、五·八〇二、五·八一五、五·一一〇三。。可见,余力田与“二年常限”田之间存在着两种关系,部分余力田与“二年常限”田是并列关系,还有一部分余力田则从属于“二年常限”田。火种田的情况也是如此。

4.石下丘男子区拾,火种田二町,凡六十亩,皆二年常限。亩收布六寸六分。凡为布三丈九尺六寸,五年闰月十七日付库吏番有。(四·二〇一)[8]98

5.□□丘男子唐□,佃田十二町,凡廿七亩。其廿一亩旱田,亩收布六寸六分。定收六亩。其一亩收米一斛二斗,布二尺。其五亩火种田。亩收米四斗五升六合,为米二斛四斗八升。其米三斛四斗八升,四年十月七日付仓吏李金。(以下省略)(四·五五四)[8]142

陈荣杰先生根据火种田的莂券指出,火种田一方面与“二年常限”田处于同一层级,另一方面则是“二年常限”田的上级单位[5]60。不过,记录火种田与“二年常限”田为并列关系的莂券只有简5一例,说明两者之间的并列关系并不稳定。余力田、火种田与“二年常限”田之间都存在着两种关系,说明这两种土地与“二年常限”田之间可以相互转变。余力田可以转变成“二年常限”田,“二年常限”田也可以转变成火种田,但是余力火种田则大不相同。简1中所见,余力火种田与“二年常限”田之间是并列的同层级关系,而其余6份余力火种田莂券在记录时也采取同样的格式将两种土地截然分开。此外,在征收租税时余力火种田与“二年常限”田的区分更加严格。在民户同时耕种两种类型土地时,存在两种缴纳租税的形式。蒋福亚先生对此进行了考证并认为:“(余力火种田)只要有定收田,其简牍必然出现这两个名称(‘税米’和‘租米’)……翻遍《吏民田家莂》,吏民租佃二年常限田和余力田、火种田后,即便有两种亩租额,其租税米都是一次缴清,即便州吏也是这样。余力火种田就不同了,只要有定收田,都得分天缴,或先收税米,或先收租米。”[9]111可见在征收租税时,官府也强调余力火种田与“二年常限”田之间的区别,而其他土地与“二年常限”田可以合并在一起记录,没有那么严格的区分。所以,与火种田、余力田相比,余力火种田的性质比较固定,与“二年常限”田之间不存在相互转变的可能,这也间接反映了余力火种田与火种田、余力田之间存在性质上的差别。

除性质问题外,三种土地在土地质量、个体耕种量和分布状况方面也存在明显差异。嘉禾四年记录火种田的莂券共有7份,其土地“熟田”率和分布状况如表2所示。

表2 嘉禾四年火种田“熟田”率、分布状况表

根据表2中的数据,火种田的土地质量、个体耕种量和分布状况与余力火种田完全不同。火种田的土地质量非常差,在7人耕种的火种田中,竟然有4人的“熟田”数量为0亩。区拾的火种田数量高达60亩,但其中却没有“熟田”,其土地质量之差可见一斑。其余三人的火种田中虽然有“熟田”,但数量也极少。三人之中,唐□的“熟田”率最高,但也只有22.2%,“熟田”数量仅为6亩。□文和张客的“熟田”只有3亩和2亩,“熟田”率都在10%以下。火种田的个体耕种量为34亩,与余力火种田相比也存在很大差距。在分布状况方面,记录火种田分布地点的莂券共有4份,其中有3次出现在石下丘。如前文所述,石下丘是临湘地区规模较大的丘。还有1次出现在昭丘,昭丘是一个规模较小的丘。由此可见,火种田与余力火种田的特征完全不同,火种田是一种分布在大丘中、土地质量极差且个体耕种数量较少的土地。它与余力火种田之间应当没有联系。

再来看余力田的情况。嘉禾四年临湘居民中耕种余力田者数量众多,因此我们不再统计个人的耕种情况,而是以丘为单位进行统计,其结果如表3所示。

表3 嘉禾四年各丘余力田“熟田”率、分布状况表(46)表格中统计了57份余力田莂券中的数据,此外还有10份莂券因耕种地点不明,不在统计之列。

通过以上比较来看,余力田、火种田和余力火种田在土地性质、土地质量、个体耕种量、分布状况等方面均存在明显差异。因此,这三种土地之间应当没有必然联系,它们是三种相对独立的、不同类型的田地。

三、“斛加五升”现象试析

在简1中,官府对余力火种田征收完每亩0.456斛的租米后,又征收了“斛加五升”的加税。关于“斛加五升”这一现象,“吏民田家莂”整理组认为除了余力火种田外,余力田、复民和州吏的“二年常限”田也执行了“斛加五升”的政策[8]71-72。蒋福亚先生通过计算纠正了整理组的这一观点,指出只有余力火种田和复民的“二年常限”田中存在“斛加五升”的现象[9]96-112。凌文超先生认为征收加税可能是因为嘉禾四年时余力火种田的收成普遍好于“二年常限”田,因此征收加税以增加财政收入[7]24-25。

这种加税现象在古代算经中经常出现,是作为一种粮耗存在的(47)《夏侯阳算经·求地税》中有:“今有田三百七十九亩,亩出税谷三升纳官,每斛加二升耗。问输正及耗各几何?”《五曹算经·仓曹篇》中也有:“今有粟九百斛,斛别加二斗五升,问加几何?”《孙子算经》中有:“今有粟二千三百七十四斛,斛加三升。问共粟几何?”分别见钱宝琮校点:《算经十书》,中华书局1963年版,第573、426、314页。。不过,吴简中的“斛加五升”应当与此不同,因为如果孙吴实行了加征粮耗的政策,那么,其应当是一项普遍性的租税政策,但是“吏民田家莂”中的“斛加五升”仅在个别场合中出现,可见这应当是针对特殊人员或特殊土地而实行的措施。我们分别讨论复民田和余力火种田出现“斛加五升”的原因。

先来看复民田的“斛加五升”,涉及复民的莂券内容如下:

6.己酉丘复民梅(?)组,佃田三町,凡卌一亩,皆二年常限。其卅六亩旱田……定收五亩,亩收米五斗八升六合,为米三斛七升六合。(四·四五)[8]78

简6中,复民耕种的土地是“二年常限”租田,税率为亩收粮米0.586斛,比税田的1.2斛要优惠很多。按照这一税率,梅组应缴纳租税2.93斛粮米。在此基础上又按“斛加五升”的标准加税,最终变成了3.076斛粮米。复民的土地执行“斛加五升”的政策,应当与复民的特殊身份有关。关于复民的身份性质,学界一直存有争议,其中苏俊林先生认为复民是退伍军人的观点最接近实际情况(48)关于复民的身份性质,早期的观点集中在依附民说、平民说和免徭役者说(参见沈刚:《〈长沙走马楼三国吴简〉词语汇释》,第187-189页),此后苏俊林考证认为,复民是退伍军人(苏俊林:《吴简所见复民身份考辨》,《简帛研究》二〇一六春夏卷,广西师范大学出版2016年版)。。吴简竹简中有记录复民的材料,简文如下:

7.户曹言乞弹治复民都尉□□鼠不出客周当谒 闰月廿日书佐烝 赟 封(陆·510)[10]741

复民都尉,从名称来看应是管理复民的都尉。复民由都尉管理,说明他们是在军事系统中活动的人员,其身份具有军事性质,这也与苏先生的观点相吻合。复民作为退伍军人,在耕种“二年常限”田时享有租税优惠的待遇。官府对复民田征收“斛加五升”的加税,可能是出于对军人优待政策的调整。

余力火种田的耕种者均为平民和郡卒,属于普通吏民的范畴,在身份方面不具有特殊性。官府对余力火种田征收加税,原因应当在于余力火种田的土质和分配方式比较特殊。从前文论证可知,余力火种田的土地质量普遍较高,个体耕种量又普遍较大,因此居民耕种余力火种田时的获利程度也最高。在表1中,余力火种田的个体耕作量为69.57亩,平均“熟田”率为52.8%,根据这一数据计算,个体耕种的余力火种田“熟田”面积约为36.73亩。表2、表3中所见,火种田的个体耕种量为34亩,平均“熟田”率为4.6%,则个体耕种火种田“熟田”面积仅1.564亩。余力田的个体耕种量为21.96亩,平均“熟田”率为48%,个体耕种余力田“熟田”面积为10.5408亩。如果按照这一标准进一步计算,在亩税率均为0.456斛粮米的情况下,余力火种田耕种者的获利程度将是余力田耕种者的3.5倍,是火种田耕种者的23.5倍。这种由土地质量和分配方式所造成的经济差距会令基层民众之间出现一定的断层,因此对余力火种田征收加税的意义在于调节不同类型土地耕种者之间的经济差距,防止社会过度分化,维持基层社会的稳定。

综上所述,“吏民田家莂”中的“斛加五升”是临湘官府针对特殊群体或特殊类型土地征收的加税。由于复民作为军人原本享有租税优惠政策,这种情况会使他们与普通平民之间产生一定的经济差距。所以,官府为了维持社会稳定,要时刻调整政策,对复民征收了加税。余力火种田的加税也是如此,基于土地质量和分配方式的差异,导致余力火种田耕种者的获利程度远高于其它土地的耕种者,为了防止基层社会分化过快,官府也对余力火种田实行了加税政策。

四、结语

综上,余力火种田的土地质量较好,“熟田”率达到52.8%,个体耕种量较大,人均69.57亩,并且只在小丘中分布。从这些特征可以看出余力火种田是临湘官府在“二年常限”田之外为某些居民特意划分的土地肥沃、税率优惠程度较高的田地。

余力火种田在性质上与余力田、火种田并不相同。余力田、火种田与“二年常限”田之间都存在两种关系,即并列关系和层级关系,这两种土地与“二年常限”田可以相互转变,但是余力火种田与“二年常限”田之间只存有并列关系。通过以“二年常限”田为媒介可以看出,余力火种田的性质相对固定,与其他两种土地明显不同。在土地质量等方面,火种田的土地质量极差,个体耕种量也较少,多分布在大丘之中。余力田的个体耕种量少,在大丘、小丘中普遍分布,只有土地质量与余力火种田相近。从这三个方面来看,余力火种田与火种田、余力田的基本特征也完全不同。所以,这三种土地之间无必然联系。

“吏民田家莂”中的“斛加五升”现象只存在于复民田和余力火种田中,这应是临湘官府针对特殊群体或特殊土地而推行的政策。复民是享有租税优惠待遇的军人,余力火种田是优惠程度最高的一类土地,因此官府对他们征收了“斛加五升”的加税。这反映了临湘官府想要缩小各阶层收入差距,防止基层社会过度分化的意图。