中华民族共同体话语构建的符号系统及其修辞策略

刘 涛,刘倩欣

近年来,西方媒体就新疆、西藏、香港特别行政区等地区的民族、人权问题频频向中国发难,以此歪曲甚至抹黑中国的国际形象。加之恐怖主义、分裂主义、极端主义等境外势力长期盘踞在边疆等地区,妄图煽动民族隔阂和仇恨,已严重危害当地的正常生活和我国的国家安全。如何处理新时代民族工作,推进国家统一、民族团结和精神凝聚,并构建相应的话语体系,成为一项迫切需要回应的国家战略。对此,习近平总书记在党的十九大报告中提出“铸牢中华民族共同体意识”,并在后续的一系列重要论述中,将其确立为我国民族工作的主线。

实际上,铸牢中华民族共同体意识是一项系统工程,首先需要解决“话语问题”,即构建一套能够得到广泛认同的中华民族共同体话语。倘若无法取得话语建设上的成功,相应的话语实践以及后续的决策体系便很难真正落到实处。这是因为,话语本质上回应的是合法性命题,其特点是赋予事物一定的认知框架,使得相应的话语内容呈现出一种自然而然、理所当然的言说状态。(1)刘涛:《元框架:话语实践中的修辞发明与争议宣认》,《新闻大学》2017年第2期。只有解决了话语维度上的言说体系及其知识生产,才能为相应的认知、意识和行为真正赋予一定的合理性与正当性。话语建构的本质是修辞问题,即通过对语言、图像等符号的策略性构造与生产,以一种隐性的、匿名的、生产性的方式塑造并影响公众的认知与行为。(2)刘涛:《新概念 新范畴 新表述:对外话语体系创新的修辞学观念与路径》,《新闻与传播研究》2017年第2期。因此,铸牢中华民族共同体意识的首要任务便是在话语构建上进行突破和创新,即在修辞学维度上构建中华民族共同体话语的思想基础、知识内涵及呈现方式。

话语建构本质上属于意义实践范畴,而意义生产离不开符号及其表征体系。符号与意义之间的勾连关系呈现出任意性,一种符号要在社会层面拥有被广泛认同的意义,绝非易事。散乱的符号能指之所以能够与特定意义建立联系,是因为符号系统赋予其明确表达意义的功能,这一功能的实现是由系统内部的区分性和可变性来保障的。(3)赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京:南京大学出版社2011年版,第67—70页。因此,符号表意必然建立在系统性之上,相应地,意义的生产也离不开符号系统的运作。这意味着意义生产包含两重内涵:一是“意义是什么”,指向意义的具体内容,强调意义建构的可能性;二是意义之意义,即“意义成为意义的合法性基础”,指向意义深层的符号系统及其提供的解释规则,强调话语建构的合法性。相对于单纯的符号考察维度,符号系统所掘发的不仅仅是符号内部的意义结构问题,更重要的是为意义生成和阐释赋予一种总体性的认识框架,即将符号置于意义生成的关联系统以及社会运行的实践系统中加以研究,综合考察意义形成的内部结构与外部规则。相应地,符号系统的构成要素及运作机制,是考察意义及意义实践的重要视角。不难发现,符号系统这一认识视角有助于我们超越单纯的符号认识维度,进入符号背后复杂的意义网络,从传播的、过程的、实践的维度思考意义生产问题,如此才能真正进入到话语建构深处的实践层面,从根本上回应前述的“意义”以及“意义之意义”的问题。实际上,铸牢中华民族共同体意识作为一个话语建构问题,最终落点正在于意义实践层面,因此,以符号系统为视角探究中华民族共同体话语的构建是一条合理可行的路径。基于此,本文将首先理清符号系统的构成要素,再将目光聚焦于中华民族共同体话语上,探索中华民族共同体话语构建的符号集合及其运作机制。

一、问题的提出:考察中华民族共同体意识的符号视角及其构成系统

本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)认为民族是一种“想象的共同体”,即是一种认知层面的文化人造物。(4)[美]本尼迪克特·安德森著,吴叡人译:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,上海:上海人民出版社2003年版,第4—7页。这意味着比起客体存在,民族更接近于主观层面的集体认同,这种集体认同的实现离不开由话语所形塑的认知过程。同样地,感知与认识中华民族共同体这一高度抽象的存在的关键在于符号及其相关话语,由此塑造着人们对中华民族的认知、理解乃至认同。中华民族共同体话语的目的和使命便是加强人们对中华民族共同体的感知与理解,服务于我国的民族工作,回应全球语境中的民族团结进步事业,旨在推动中华民族走向包容性和凝聚力更强的命运共同体。因此,中华民族共同体话语的“出场”,存在于既定的问题情景、社会语境和实践场景之中,携带着明确的修辞目的。鉴于此,沿着修辞学视角探讨中华民族共同体话语是一种合乎逻辑的路径。然而,修辞学更多地从语用、功能、实践、策略维度思考意义问题,(5)刘涛:《传播修辞学的问题域及其研究范式》,《南京社会科学》2022年第1期。却忽略了支撑意义及其实践的结构问题,这意味着无法从根本上回应意义生成的问题,从而深入剖析中华民族共同体话语成立的机制。为解决这一问题,本文试图同时引入符号学的理论视角。符号学和修辞学均聚焦于符号/文本维度上的意义问题,但关注的“意义问题”各有侧重,给出了不同的“意义方案”——相较于修辞学对意义功能问题的偏重,符号学主体关注的是意义的结构问题。如前所述,符号系统浓缩了符号学对结构问题的关注,有助于我们透过话语表象,深入话语内部的关联结构与运作机制,回应话语建构的合法性问题。

话语建构是一个相对宽泛的命题,具体包含四个内在关联的认识维度,分别是话语思想、话语要素、话语表征和话语策略。第一,话语思想,即话语的核心意涵。由于人类思维最基础的知识单元是概念,话语思想可以从基本的概念维度加以认识。正是在概念基础上,话语“大厦”拥有了基本的意义“单元”,并在知识维度上得以沉淀和生成。第二,话语要素,即用以论述、佐证、支撑核心意涵的解释性内容,常见的话语要素是承载着话语论证功能的故事、口号、标识等。实际上,话语合法性的建构,离不开话语要素构筑的论证系统和支撑结构。正是得益于话语要素的解释与补充作用,话语“骨架”变得“有血有肉”,并拥有了一定的劝说能力。第三,话语表征,即话语内容的呈现形式。文本表征回应的是一个叙事问题,其不仅决定了文本意义的生成方式,也影响着公众的认知方式。同样的内容以不同的方式加以组织和编排,便可能导向不同的意义后果。当下,作为一种程序装置,数字技术极大地拓展了文本呈现形式,也释放了话语表征的潜能。第四,话语策略,即为实现特定目的而采用的话语表达方案。话语构建并非手到擒来之事,如何吸引公众关注话语、增进公众对话语的理解、促成公众对话语的认同,都是话语建构与创新的重点。解决这些问题需要因语境采用一定的话语策略,这便涉及话语建构的修辞之道。

以上关于话语建构的四个认识维度——话语思想、话语要素、话语表征和话语策略,分别对应不同的符号问题,可以从符号学的理论维度加以分析和把握,相应地也就构成了中华民族共同体话语构建的符号系统。首先,话语思想可以从符号概念维度加以认识。符号表意的基础“单元”为概念,构成了话语建构的基本知识形式。其次,话语要素可以从符号资源维度加以认识。话语合法性的构建往往会挪用、激活或构造一定的资源形式,以故事、标识、形象等为代表的符号资源便极为重要。再次,话语表征可以从符号叙事维度加以认识。话语表征的意义载体是文本,而文本意义生产往往是通过叙事的方式实现的,因此可以从叙事维度把握意义表征的编码原理、结构和机制。最后,话语策略可以从符号修辞维度加以认识。修辞学从诞生起便具有明确的实用主义色彩,研究如何通过一定的符号使用策略,悄无声息地建构某种劝说性话语,从而达到一定的话语目的。

符号学认为,符号系统的建立不仅要有能够相互区别的符号形式,更要包含一套能够控制系统全盘运作的规则,(6)赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京:南京大学出版社2011年版,第67—70页。符号形式与意义内容的勾连关系正是由这套规则所设定的。换言之,任何一个符号系统都必然包含内容、形式和规则三个方面:内容指向符号所蕴含的意义,形式指向符号载体的呈现形态,规则指向符号表征的运作方式。本质上看,上述的符号概念和符号资源属于内容方面的讨论,符号叙事属于形式方面的思考,符号修辞则属于规则方面的探讨,这意味着话语建构的四个维度及其所对应的符号问题涵盖了符号系统的三个基本方面。因此,符号概念、符号资源、符号叙事和符号修辞是探讨话语建构的符号系统的合理切入维度。

基于此,本文将依照话语思想、话语资源、话语表征和话语策略这四个维度剖析关于中华民族共同体话语的符号系统及其修辞策略:一是从话语思想维度分析关于中华民族共同体的核心概念及其之间的联系,揭示中华民族共同体符号系统的核心意涵;二是从话语资源维度重点考察关于中华民族共同体的各类故事资源,思考其如何支撑中华民族共同体的话语建构;三是从话语表征维度主要围绕符号叙事问题,探讨中华民族共同体话语的核心表征方式;四是从话语策略维度重点立足修辞认同问题,分析中华民族共同体话语构建的修辞策略和机制。

二、话语思想生成的符号概念体系

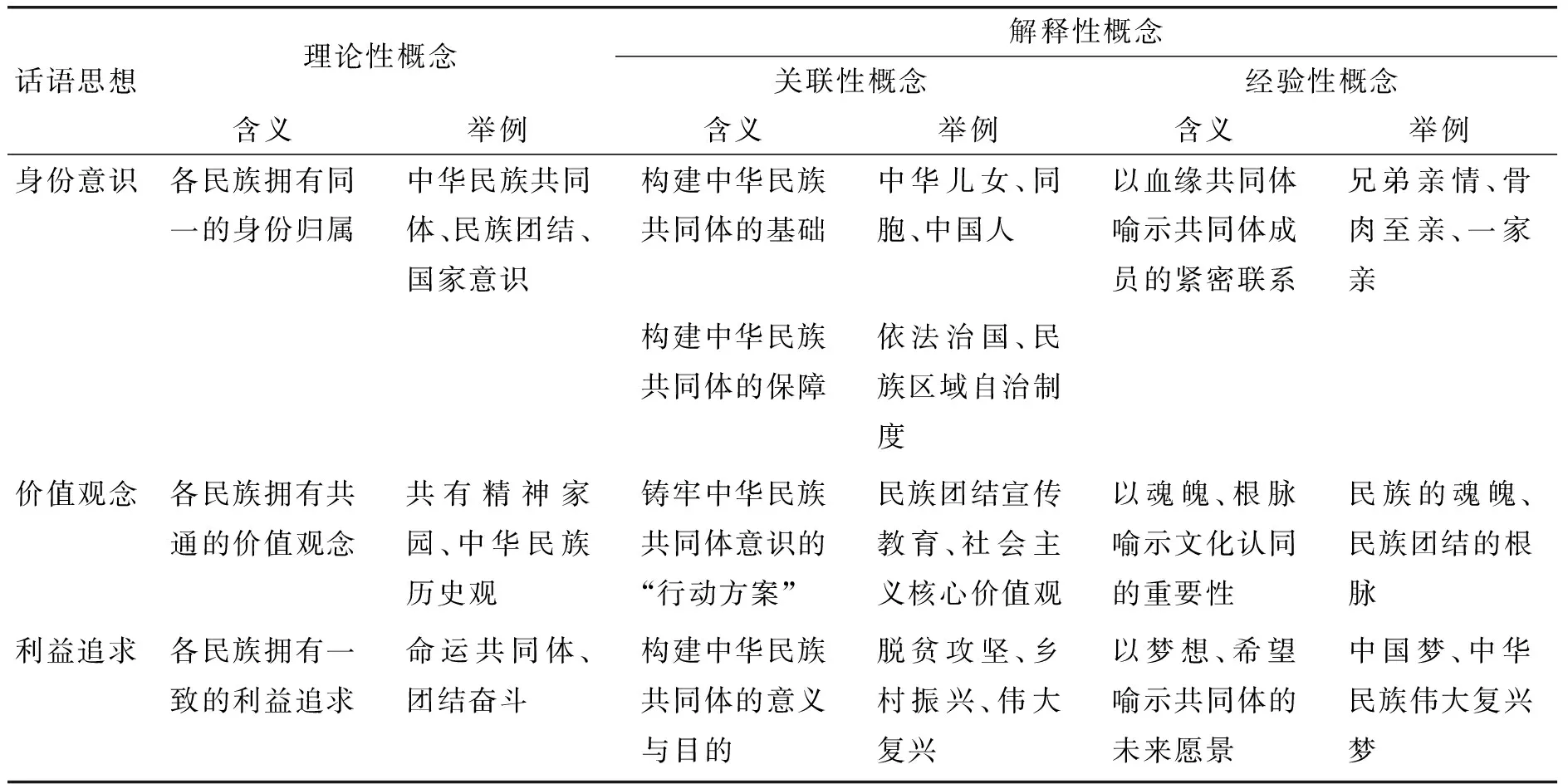

概念是观念话语的基础构成要素,是认知、表征和传播相关话语的基本符号载体,观念话语往往离不开概念的支撑。金岳霖认为,观念不一定必然体现为概念,但概念却总是观念。(7)金岳霖:《知识论》,北京:中国人民大学出版社2010年版,第246页。因此,当我们试图剖析某个符号系统的思想内容时,概念是绕不开的分析单位。显然,单一的概念无法组成具有说服力、可信性的观念话语,因而话语往往建立在一整套概念体系之上。概念体系的生成与人类的感知经验有着密切的联系:人们会从经验中提取出特定的感知成分并将之存储在记忆中,形成一个主要用于分类与推理的基本概念系统,在此基础上,大脑透过对肉体和思想活动的复杂模拟与分析,产生抽象概念。(8)Lawrence W. Barsalou,“Perceptual Symbol Systems”,Behavioral and Brain Sciences,Vol.22,No.4,1999,pp.577-660.由此可见,人类的概念体系内部并非铁板一块,根据概念与人类经验的相关程度,认知语言学者乔治·莱考夫(George Lakoff)和马克·约翰逊(Mark Johnson)将概念区分为两类:一是从人类经验中直接产生的非隐喻概念,二是依赖其他概念而生成的隐喻概念。所谓隐喻,指的是特定概念与其他概念之间具有隐喻性的映射关系。(9)George Lakoof,Mark Johnson,“The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System”,Cognitive Science,Vol.4,No.2,1980,pp.195-208.有鉴于此,关于特定观念话语的概念体系内部可以划分为理论性概念和解释性概念两部分,前者架设了话语对特定事物的基本认知框架,属于抽象概念;后者旨在解释理论性概念的含义,进一步区分为抽象的关联性概念和具象的经验性概念。具体而言,关联性概念主要通过与已有话语搭建勾连关系,为话语构建提供逻辑基础,否则所建构的话语不过是无源之水,难以获得认可。经验性概念即为前述的非隐喻概念,当其与理论性概念构建起隐喻关系时,便能够为理论性概念提供更具体可感的解释路径,从而降低话语的理解难度,实现更广泛的认同。简言之,话语思想生成的符号概念体系通常包含了三类概念,即集中反映话语意涵的理论性概念、以既定话语支撑话语建构的关联性概念、以现实经验解释抽象话语的经验性概念。基于此,我们可以通过剖析中华民族共同体话语的三类符号概念,探讨中华民族共同体话语的核心意涵。由于理论性概念处于中心位置,其余两类概念主要服务于理论性概念的阐述,因此本文将首先分析理论性概念所搭建的思想内容架构。

中国五千多年的历史使得中华民族共同体意识形成了深刻的内涵。具体而言,中华民族共同体意识指的是认同中华民族作为共同体的合法性,不仅包含对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,还蕴含着各民族休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,旨在促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。对于如此丰富的共同体意识内涵,学者们进行了不同的界定和讨论。青觉等指出,中华民族共同体是“中华人民共和国国民在体认彼此生存发展的共性条件与历史基础上,秉持共善价值规范与能动维护意愿的复兴凝聚心态”(10)青觉、徐欣顺:《中华民族共同体意识:概念内涵、要素分析与实践逻辑》,《民族研究》2018年第6期。。类似地,哈正利认为,中华民族共同体意识的基本内涵包括国情家底意识、历史主流意识、政治法治意识、团结合作意识、共同发展意识和共建共享意识,强调在历史、心理、社会、制度、政治、文化等层面对中华民族共同体内部一致性的认同。(11)哈正利:《中华民族共同体意识基本内容探析》,虎有泽、尹伟先主编,云中、马晓旭副主编:《铸牢中华民族共同体意识研究》,北京:中国社会科学出版社2019年版,第1—7页。詹小美则将其中的核心拆解为“多元一体”的身份归属意识、文化共生的价值凝聚意识和命运交融的利益共享意识。(12)詹小美:《铸牢中华民族共同体意识研究》,北京:人民出版社2022年版,第11—18页。综合而言,关于中华民族共同体的理论性概念可大致从身份意识、价值观念和利益追求三个方面加以概括和提炼,在此基础上,中华民族共同体话语产生了相应的关联性概念和经验性概念。

第一,身份意识方面的核心概念强调各民族作为中华民族成员的身份,主要的理论性概念包括“中华民族共同体”“民族团结”“国家意识”“多元一体格局”等。身份意识指的是个体对自身成员身份的认知,通常体现为个体对共同体的认同感与归属感。归属感的产生便可能引导成员做出有利于共同体整体利益、甚至为之牺牲个人利益的决策,从而强化共同体内部的联结。由此可见,身份意识方面的概念是中华民族共同体话语中不可或缺的组成部分。与之相关的常见关联性概念除了有旨在召唤公众作为共同体成员身份的“中华儿女”“中华民族”“同胞”“中国人”等抽象概念,还包括“依法治国”“治理体系和治理能力现代化”“民族区域自治制度”等理论性概念。这些概念通过强调公平公正对待共同体成员的原则,为构建和巩固平等团结的民族关系提供保障。相关经验性概念则往往与人们最为熟悉的共同体——家庭相关,因而也和血缘具有紧密联系,如“兄弟亲情”“手足相亲”“骨肉至亲”“大家庭”“一家亲”“共同当家作主”等。这些概念指向了各民族在生物学意义上的基因相近性,强调了中华民族共同体在科学事实层面的构建依据。与此同时,在中华传统文化中,血缘联系具有超越生理关系的象征意涵,构成了中华文化所独有的“血缘理性”,即一种基于血缘关系的行为理据。(13)徐勇:《祖赋人权:源于血缘理性的本体建构原则》,《中国社会科学》2018年第1期。基于此,关于血缘联系的经验性概念往往能够将中华民族塑造为一个如家庭、宗族般的血缘共同体,而这个血缘共同体通常同时包含着利益共同体、情感共同体和命运共同体的意涵,(14)徐勇:《祖赋人权:源于血缘理性的本体建构原则》,《中国社会科学》2018年第1期。能够引发国内公众的情感共鸣,并激活民族团结观念。

第二,价值观念方面的核心概念强调各民族在历史交往中形成的共同价值观念,往往和文化的相通性紧密联系,主要体现为“文化认同”“共有精神家园”“中华民族历史观”等。价值观念是从特定的文化土壤中“生长”出来的,因此,文化归属的共同性往往意味着人们所依托和传承的价值观念是相似的,而价值观念相近的个体往往更能彼此理解与信赖。通过强调价值旨趣的共同性,中华民族共同体话语能够促进不同民族之间的相互体认和认同,使得各个民族共同体有机地嵌入到整体的中华民族共同体中,实现对中华民族共同体的广泛认同。在这方面,关联性概念通常和文化、宣传、教育等议题相勾连,比如“中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”“民族团结宣传教育”“爱国主义教育”“社会主义核心价值观”等,这些往往构成了铸牢中华民族共同体意识的“行动方案”。相关的经验性概念常见于有关中华文化认同的话语中,包括“民族的魂魄”“民族团结之根”“民族和睦之魂”等。透过隐喻,魂魄、根脉这类事物中核心、源头的含义被映射至中华文化及其认同上,强调了文化及其认同之于中华民族共同体话语构建的重要意义。

第三,利益追求方面的核心概念强调各民族关于发展进步的利益需求具有一致性,主要包括“命运共同体”“共同团结奋斗、共同繁荣发展”“共同体理念”等。按照马克思主义的观点,“真正的共同体”应当是平等互惠的,如此才能实现人的自由全面发展,而当少数人将自身的特殊利益“伪装”成普遍利益时,就会将共同体推向虚幻,导致一部分人遭受奴役和压迫。(15)徐斌、巩永丹:《马克思共同体理论的历史逻辑及其当代表现》,《马克思主义与现实》2019年第2期。因此,“真正的共同体”应当以普遍交往所形成的联合为基础,关注其中所有个体的共同利益。(16)杨洪源:《价值认同、历史自觉与文明塑形——中华民族共同体意识的内在逻辑及时代旨向》,邹诗鹏主编:《哲学视野中的民族与中华民族共同体研究》,北京:中国社会科学出版社2023年版,第290—295页。因此,在中华民族共同体话语中,利益追求方面的理论性概念具有重要地位,彰显了中华民族作为共同体存在的合理性与正当性。由于各民族的共同利益诉求主要体现为发展进步,与现阶段社会主义的根本任务——发展生产力具有相通性,因此,当下备受关注的改革发展议题基本与中华民族共同体的建设存在联系,相应地,这些议题的关键概念也进入到中华民族共同体话语的概念体系之中。具体而言,常见的关联性概念有“脱贫攻坚”“乡村振兴”“全面建成小康社会”“全面建设社会主义现代化国家”“伟大复兴”等。最为典型的解释性概念有“梦想”“中国梦”“中华民族伟大复兴梦”等,指向了中华民族共同体的未来发展愿景,明确而简洁地表达了各民族的共同利益,点明了各民族之间利益的一致性,有助于促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。这一共同利益不仅是物质层面上可以为公众所感知的发展进步,借助“梦想”相关的表达,更进一步上升为一种希望、一种动力、一种使命,能够激发对未来的希冀以及对共同体的责任感,促使人民付诸实际行动,为之奋斗。

以上三方面的概念不仅彰显出各民族之间的共同特征,为中华民族共同体话语的构建提供了强有力的支撑,而且搭建了一个关于中华民族共同体的概念体系。该体系既是关于中华民族共同体符号系统的核心内容,勾连了其他关于中华民族共同体的符号资源,将民族之间的差异统摄在共同性之下,又与其他中国理论、中国实践相关的话语体系相接合,共同构成中国话语体系。

表1 中华民族共同体话语构建的符号概念体系

三、话语要素构成的符号资源体系

为了使人们更好地理解抽象艰涩的概念内涵,相关的话语文本往往会征用特定的故事资源,以期生动形象地阐发概念含义,因而故事作为一种符号资源,是话语构建的重要因素之一。正是在故事所创设的戏剧化情节中,话语深层的知识、观念和道理逐渐被生产出来。这使得公众沿着故事所构筑的认知通道,进入叙事者预设的认知框架之中,在不知不觉间走向符号学意义上的“意图定点”,即叙述者所期盼的意义解释“终点”,(17)赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京:南京大学出版社2011年版,第182—185页。文本劝服或认同的修辞目的由此得以实现。实际上,由于不同的故事所能支撑或抵达的话语“落点”不尽相同,故事资源的选择和使用需要依照修辞目的加以安排。在中华民族共同体的话语建构中,因应话语内核的建构需要,故事资源主要包括身份意识方面的团结故事、价值观念方面的文化故事、利益追求方面的进步故事。第一,团结故事旨在回应中华民族共同体成员身份意识的构建,主要通过展现民族之间的联络交往,具象呈现民族之间的血脉联系,促使公众在感性层面形成对中华民族共同体的认知与归属感。第二,文化故事主要从历史文化维度强调中华民族共同体的共同价值观念,重点在于讲述各民族共同创造中华文化的历程,从而增强公众对中华文化以及中华民族共同体的认同。第三,进步故事的重点在于呈现中华民族共同体在物质层面的发展成效,使中华民族共同体的利益追求及实现情况变得形象可感,以期凸显构建中华民族共同体之于各民族发展的推动作用。不过,这些故事资源并非完全相互独立,同一个故事可能同时融合了多个主题,最终实现多个面向推动中华民族共同体话语的建构。

团结故事主要体现为各民族之间的友好交往,其能够以小见大,凸显中华民族共同体内部的紧密联结,从而在公众脑海中铸牢中华民族共同体意识。根据不同的民族交往场景,团结故事还可以进一步划分为和睦共处故事、守望相助故事和共建共治故事。首先,和睦共处故事讲述了在多民族聚居地区中,来自不同民族的人们融合聚居、和谐相处的故事,呈现了民族间友好共处的生活图景,有助于消除公众对民族关系的误解,展现中华民族共同体构建的可能性。其次,守望相助故事讲述了在面临困难时,各民族相互扶持、交流合作的故事,展现了民族间互帮互助的深厚情谊,论证了构建中华民族共同体的重要性。再次,共建共治故事讲述了在谋划发展时,各民族代表共聚一堂、共商良策,为地区乃至祖国的发展贡献自己力量的故事,展现了各民族唇齿相依的紧密关系,解释了中华民族共同体构建的必要性。2023年5月25日,《人民日报》刊登的报道《石榴花开情相融(追着花儿看新疆)——新疆促进各民族交流交往交融》以民族团结为主题,讲述了新疆多个地区的各民族交往故事。其中,塔城地区的故事有关当地家庭复杂的民族结构,属于和睦共处故事;和田地区的故事有关天津市对口援疆建设的产业基地,属于守望相助故事;买买提依布热依木·买买提明的故事有关他参加全国两会的经历,属于共建共治故事。

文化故事主要展现中华文明多元一体的特征,能够呈现中华民族共同体的历史渊源与文化根基,为中华民族共同体的构建提供依据。按照不同的修辞目的,文化故事可以区分为两类——多元文化故事和文化交流故事。多元文化故事注重展示各民族的独特文化,反映中华文化的多样性。这类故事帮助公众跳出自己的民族身份,认识到其他民族多姿多彩的文化,体会中华文化的博大精深,更深刻地理解中华民族共同体的外延,即包含56个民族及其文化的中华文化共同体。比如,2019年8月,在中央网信办网络新闻信息传播局的指导下,银河系工作室和光明网共同推出“可爱的中国”系列短视频,制作团队先后采访了56个民族的代表性非遗传承人和基层文化工作者等,记录了新中国成立70年来民族文化的传承与创新。通过这些短视频,公众可以领略中华文化的丰富多彩,形成广阔的文化视野,从文化维度上树立中华民族共同体意识。文化交流故事着重讲述各民族文化的交流与交融,彰显中华文化的同一性。这类故事大多强调中华文化由各民族文化汇聚融合而成,各民族拥有共通的文化空间与精神家园,有助于公众认识到各民族文化具有价值、信念和情感上的同一性,在文化维度上产生对中华民族共同体成员身份的认同。常用的故事资源有汉藏民族交流交往的重要事件“文成公主进藏”、象征红军和彝民间友爱团结的历史故事“彝海结盟”等。

第三,进步故事主要展示民族团结互助所产生的正面结果,能够表明中华民族共同体的实际效益,彰显构建中华民族共同体的现实价值。依照取得效益成果的领域,进步故事可以细分为脱贫致富故事、民生改善故事、生态文明故事,三者分别聚焦于实现民族团结对经济建设、社会建设、生态文明建设的促进作用。比如,新华社于2017年发布微信文章《来自大草原的声音!告诉你马背上的民族是怎样炼成的》,该文章融合了音频新闻与图文新闻两种报道形式,通过串连起典型人物故事与重要发展事件,讲述了自中国探索民族区域自治道路以来,内蒙古作为多民族聚居地的发展变化。音频中的故事和文字中的数据共同呈现了内蒙古在经济发展、环境保护、民生保障等方面所取得的发展成就,展现了民族区域自治制度的优越性,文末的“最好的民族团结就是共同发展”更是点明了中华民族共同体作为命运共同体的核心价值所在——各民族共同繁荣发展。

四、共情:话语表征的符号叙事体系

对于话语构建而言,形式维度的话语表征方式同样具有举足轻重的作用,不同的表征方式意味着不同的认知路径,对公众接收和理解信息内容存在不可忽视的影响。因此,在修辞学中,话语表征方式是构想修辞策略时的重要考量点。类似的问题在符号学中被表述为符号叙事问题,所谓叙事,指的是关于一个或多个真实或虚构事件的表述话语,(18)[美]杰拉德·普林斯著,乔国强、李孝弟译:《叙述学词典》,上海:上海译文出版社2016年版,第135—136页。指向文本意义的编码机制,涉及文本内容的编排和表现方式,往往和媒介的特性密切相关。考虑到中华民族共同体话语的构建带有明确的修辞目的——认同,我们不妨从新修辞学的代表学者肯尼斯·伯克(Kenneth Burke)所提出的修辞路径入手,思考中华民族共同体话语在话语表征维度的符号叙事体系。伯克认为,传统修辞学的“劝服”(persuasion)未能涵盖修辞所关心与作用的所有情境,因而提出了含义更为丰富的“认同”(identification),用以概括修辞的核心目的。至于实现认同的修辞路径,伯克提出的同情认同强调通过强化情感的力量,实现与受众的连接。(19)[美]肯尼斯·博克著,顾宝桐译:《修辞情境》,[美]肯尼斯·博克主编,常昌富、顾宝桐译:《当代西方修辞学:演讲与话语批评》,北京:中国社会科学出版社1998年版,第155—168页。在中华民族共同体的构建中,同情认同构成了核心的修辞路径,遵循同情认同的修辞路径,文本表征一般采用共情叙事,即强化故事中悲伤、喜悦、焦虑等情感要素,铺设一条情感认同通道,以构筑中华民族共同体意识。

在社交媒体语境下,公共舆论的形成存在一个普遍的“情感之维”,情感叙事作为一种话语表征策略备受重视。具体来说,情感叙事主要指通过发明或挪用特定的符号形式,构建一种以情感认同为目标的叙述文本,进而实现既定观念的生产或传播。(20)刘涛、刘倩欣:《情感叙事:环境传播的公共修辞实践》,《新闻界》2023年第4期。其中,共情是最常调用的情感激活机制,强调通过打造一种感同身受的认知体悟方式,促进理解,达成“共识”。在中华民族共同体话语的建构体系中,共情叙事是一种常见的话语表征策略,能够刺激公众产生特定的情绪反应,以此为桥梁,悄然传达关于中华民族共同体的价值观念。针对不同的故事情节和情感基调,文本采用的共情叙事机制也会有所不同,通常可以分为三类:一是展现细节,即通过呈现人物的神态表情、场景的细微之处等渲染情绪氛围;二是变换人称,即以第一或第二人称进行叙述,增强故事的代入感;三是调用象征,即借助各类带有情感意涵的象征符号,激发公众的情感反应。

第一,叙述者会对具有情绪感染力的细节进行文字描述或视觉呈现,将人物内心深处的情感体验外显出来,促使受众产生共情效应,进而实现情感认同。由中央人民广播电视总台摄制的四集电视专题片《同心共筑中国梦》,讲述了中国共产党带领各族人民为实现中华民族伟大复兴努力奋斗的历程,展现了各民族团结一心、共同奋进的风貌。该片多采用近景、特写镜头展现人物细微的神情、动作,以强化故事的情感力量。比如,第三集《手足相亲》在讲述新疆人阿布都来广州工作并逐渐扎根的故事时,镜头展现了他嘴角上扬、眼睛弯成月牙的表情,这一极具感染力的视觉呈现方式,有助于受众更深入地认识和理解各民族友好相处、共同为广州的发展做贡献的境况。

第二,叙述者会使用第一或第二人称来展开叙事,这一方面创设了一种独特的“交流方式”,另一方面将私人话语转化为公共话语,有助于拉近与受众之间的心理距离,实现情感共鸣。叙事话语能够通过在潜意识层面激活读者相似的记忆痕迹(memory traces),唤起读者内心深处与记忆痕迹紧密相连的特定情感,进而使读者产生共情。(21)Patrick Colm Hogan,The Mind and Its Stories:Narrative Universals and Human Emotion,Cambridge:Cambridge University Press,2003,pp.45-75.借助第一或第二人称的视角,受众便能够迅速且自然地“进入”主人公的角色,感受和体验故事情节中情感的流动。比如,《现代快报》在2016年推出的H5视频《想你!天山雪莲为你绽放》以追忆因公殉职的江苏援疆干部王华为主题,讲述了他的生前事迹,尤其是为新疆发展所做的诸多工作。作品的主体内容以第二人称呈现,这一设计真实地再现了王华亲友、同事对他的思念,且有助于受众置身于故事之中,体会其中情感,激起对王华离世的哀伤与惋惜之情。这一独特的“陈述”方式还能够引导受众思考、挖掘、认同王华不断奉献背后的思想动力——休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的中华民族共同体理念。

第三,叙述者会在叙事中征用并融入携带着情感潜能的象征符号,从而在象征维度上重构故事的情感语境,以增强文本的情感表现力。不同于一般的符号形式,象征符号往往具有某种约定俗成的意涵,而且具有相对普遍的公共认同基础,故叙事中的象征符号,如同一支射向故事“机体”的“箭头”,能够影响甚至改写故事阐释的元语言逻辑。而这一象征符号一旦携带着某种情感性的意义偏向,便会激活人们的情感认知系统。在数字叙事作品中,蕴含情感内涵的象征符号还能够以照片、动图、音频、音效等多媒体元素的形式出现,经由视觉、听觉等感官通道,触发受众的启发性认知机制,更为直接地唤起情感共鸣。上述的H5作品《想你!天山雪莲为你绽放》在视觉设计上主要采用黑白配色方案,这一设计借用了黑白颜色的象征意涵——死亡、深沉、庄重,旨在悄无声息地触发受众的哀伤之情。除此之外,伤感的背景音乐在声音隐喻意义上铺设了一种情感性的感知基调。不难发现,视听符号的综合运用,营造了一个沉浸式的感知空间,这使得文本能够最大限度地唤起受众情感反应,为故事阐释注入一种情感性的意义潜能。

五、隐喻与接合:话语创新的符号修辞体系

乔治·莱考夫指出,大多数人的道德观念体系并非一以贯之,面对不同的问题,人们可能会遵循不同的道德观念,这种现象被称作“双重概念论”(biconceptualism)。由于话语理解受到框架的限制,而框架建基于特定的道德观念体系,所以相对而言,持有“双重概念”的群体更容易因话语而改变对特定事物的看法,他们也构成了政治领域中话语输入的关键对象。而要改变该群体的看法,重点在于搭建能够有效重复某种道德观念体系的框架,使他们在不知不觉中转换用以理解和决策的道德观念体系。(22)[美]乔治·莱考夫著,闾佳译:《别想那只大象》,杭州:浙江人民出版社2013年版,第1—9页。同样地,面对复杂且严峻的形势,中华民族共同体话语所要实现的目标,是以“团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的积极因素,最大限度凝聚起共同奋斗的力量”(23)习近平:《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》,北京:人民出版社2021年版,第18页。。如此一来,更重要的是基于现有的话语网络,构建一个关于中华民族共同体的符号系统,搭建起相应的话语框架,形成一套行之有效的话语体系。

隐喻和框架是控制话语权的两大利器,(24)[美]乔治·莱考夫著,闾佳译:《别想那只大象》,杭州:浙江人民出版社2013年版,第7—51页。由于本质上属于修辞实践的范畴,两者构成理解话语权争夺的两大修辞视角。具体而言,隐喻指向一种通过另一种事物来理解和把握既定事物的基础认知方式,(25)[美]乔治·莱考夫、马克·约翰逊著,何文忠译:《我们赖以生存的隐喻》,杭州:浙江大学出版社2015年版,第3页。其能够将喻体的意义系统映射至本体,化解解释的困境和建构本体的意义;框架则指向“人为构造的并加以组织化而形成的一套理解事物的、相对稳定的心理结构”,(26)刘涛:《元框架:话语实践中的修辞发明与争议宣认》,《新闻大学》2017年第2期。其能够通过唤起潜意识中的某种观念,设定认知事物或话语的基本逻辑。照此,我们可以从话语隐喻和话语接合(articulation)两方面思考中华民族共同体话语的构建策略。在隐喻的视角下,话语隐喻旨在借助具有广泛认同基础的喻体资源,将抽象的中华民族共同体概念具体化,以便公众建立起关于中华民族共同体的认知;在框架的视角下,话语接合着重将中华民族共同体置于主流话语网络之中,以锚定公众关于中华民族共同体的认知方式,为中华民族共同体的构建提供合法性。

(一)话语隐喻

根据认知语言学的观点,人们的大部分概念系统建基于隐喻,尤其是抽象的概念,其解释与理解往往依赖源自经验的、更明确具体的概念。(27)[美]乔治·莱考夫、马克·约翰逊著,何文忠译:《我们赖以生存的隐喻》,杭州:浙江大学出版社2015年版,第101—104页。其中,基于相似性,喻体所关联的结构化的认知域,即源域(source domain),会被映射至本体的认知域,即目标域(target domain),公众由此得以在源域的认知框架的引导下想象和搭建关于本体的意义系统。(28)[美]乔治·莱考夫著,李葆嘉、章婷、邱雪玫译:《女人、火与危险事物:范畴显示的心智(一)》,北京:世界图书出版公司北京公司2016年版,第296页。相应地,本体的部分属性会经由喻体的“透射”而得到凸显,其他属性则可能遭到隐藏或忽视,(29)[美]乔治·莱考夫、马克·约翰逊著,何文忠译:《我们赖以生存的隐喻》,杭州:浙江大学出版社2015年版,第7—10页。关于本体的特定理解方式由此形成。显然,中华民族共同体作为一个高度抽象的概念,其阐释离不开隐喻,其喻体资源主要有两类:一类主要用于描述中华民族共同体与其中组成部分的关系,另一类则重在描摹各组成部分之间的关系。不过,这两类喻体资源并非截然区分的,在意义表达上存在一定的交叉和重合。

其一,家庭与成员、主干与树枝等喻体关系通常用于描绘中华民族共同体和各民族之间的关系。借此,喻体中关于整体与部分、主要和次要等关系的意涵将注入中华民族共同体中,为中华民族共同体的构建赋予正当性。在2021年中央民族工作会议上,习近平总书记提出:“要正确把握中华文化和各民族文化的关系,各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分,中华文化是主干,各民族文化是枝叶,根深干壮才能枝繁叶茂。”(30)习近平:《习近平谈治国理政》(第四卷),北京:外文出版社2022年版,第246页。这一话语将主干和枝叶之间的主次关系映射到中华文化和各民族文化的关系中,既表明两者相互依存、相互作用,又强调中华文化的首要地位和主导性作用,即中华文化的繁荣是各民族文化发展的基础。该隐喻还确立了各民族主体性形成的想象方式,这无疑在思维逻辑上为铸牢中华民族共同体意识奠定了基础。

其二,手足、兄弟、石榴籽等喻体资源往往用于描绘中华民族共同体内部各民族之间的关系。这类喻体所蕴含的关系亲近、联系密切的意义构成了公众认知中华民族共同体的基础框架,进而描摹出一个各组成部分密切联结的共同体形象。在多个谈及民族团结的场合中,习近平总书记都使用了石榴籽这一喻体资源,石榴和石榴籽随之成为中华民族共同体的重要象征符号。本质上看,石榴和石榴籽之所以被选作为中华民族共同体的象征符号,是因为石榴籽之间具有紧紧贴合、不留空隙的特性,恰好与中华民族共同体所倡导的民族关系特征——紧密团结具有相似性。沿着“紧紧拥抱”这一表述所设定的认知框架,公众便能够以生动形象的方式认识到中华民族共同体的核心意涵:各民族作为中华民族共同体的一分子,应当团结在一起。

当隐喻的理据性因被反复使用而上升至一定程度时,一个具有普遍性的新象征符号便诞生了,且其使用总是跨语言、跨媒介的。(31)赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京:南京大学出版社2011年版,第202—209页。若以视觉语言表达特定的象征符号,其可能会进一步发展为视觉意象,获得悄然实现认同的潜能。比如,除了文字表述,石榴和石榴籽经常以视觉形式出现在关于中华民族共同体的各类话语文本中,如中华民族共同体体验馆的空间设计、新疆塔城地区用以标明家中民族数量的“石榴牌”等,成为中华民族共同体符号系统中最具代表性的意象符号。除了基于象征的意象符号,相关话语文本还时常挪用“手牵手”等代表友好团结的原型意象。比如,2018年两会期间,56个民族的代表齐聚北京共商国是,新华社以此为题推出微视频作品《我们为什么要紧紧抱在一起》。除了借用石榴籽这一象征符号,该作品还利用数字技术,将代表们的个人照片连接起来,制作出各民族代表手拉手围成圈的场景,喻示各民族团结友爱、共同奋进。

(二)话语接合

构建或激活话语框架能够唤起人们潜意识中的某种观念,并将该观念加诸特定事物之上,让人们沿着观念所铺设的意义通道认知和理解事物,进而悄然实现劝服或认同的修辞目的。而话语接合的目的正在于此,它通过在事物和特定话语之间搭建勾连关系,为事物的认知与解释设置一定的框架,以“语境元语言”限制其意义生成,由此赋予事物意义合法性和正当性。(32)刘涛:《接合实践:环境传播的修辞理论探析》,《中国地质大学学报》(社会科学版)2015年第1期。中华民族共同体作为一个抽象的、主观的概念,其解释极为依赖语境,因此话语接合所激活的框架之于中华民族共同体话语构建具有突出的意义。

鉴于我国由多民族组成这一国情,中华民族共同体的提出旨在为我国的民族工作指明方向,解决我国的民族问题。在此之外,相关的话语文本还会将中华民族共同体勾连至其他社会议题,如乡村振兴、脱贫攻坚、建党百年、改革开放、生态文明、文化“双创”等,编织出一个环环相扣、密不可分的中国话语体系。如此一来,关于中华民族共同体的认知框架在勾连中得以再造,形成了通往中华民族共同体的不同认识路径。尽管不同的议题话语与中华民族共同体所设立的认知框架略有差别,但总括而言,相关文本所塑造的框架可以分为三类:一是制度文明框架,其中,铸牢中华民族共同体意识被上升为解决民族问题的中国道路、中国智慧和中国方案,彰显了中国特色社会主义制度和国家治理体系的优越性;二是奋斗发展框架,其中,铸牢中华民族共同体意识被视为中国繁荣发展的基石,相应地,发展成果由各民族共同实现,也为各民族所共享;三是历史文化框架,其中,中华民族共同体被视作各民族交融互动而自然形成的价值共同体,因而增强文化认同有助于推进中华民族共同体的构建。

制度文明框架强调在中国特色社会主义道路的背景下认识铸牢中华民族共同体意识的意义。首先,铸牢中华民族共同体意识本质上是与制度设计相匹配的实践方案,其构成了解决民族问题的中国特色道路、方案与智慧。因此,中华民族共同体的相关表述不只出现在民族工作相关的话语文本中,还常见于谈及政府工作规划、党和国家事业发展的目标任务、制度优势等的文本中,被嵌入中国特色社会主义道路的更大话语网络之中,成为中国话语体系的重要概念之一。在党的二十大报告中,铸牢中华民族共同体意识正是被置于“高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗”的主题之中,作为建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标以及推进中国伟大复兴的具体举措而出现,彰显着中国特色社会主义制度的优势。

奋斗发展框架强调在中华民族伟大复兴以及中国发展建设的语境下理解中华民族共同体的内涵。凯文·迪卢卡(Kevin M.Deluca)认为,接合实践包含连接事物(link elements)和陈述事物(speak forth elements)两个方面。(33)Kevin Michael DeLuca, Image Politics:The New Rhetoric of Environmental Activism,New York:The Guilford Press,1999,p.38.连接事物指的是通过在符号和意义之间进行重新地连接,赋予事物以新的意义;陈述事物则指通过发明或征用特定的符号,沿着一定的话语框架表征事物的意义。(34)刘涛:《接合实践:环境传播的修辞理论探析》,《中国地质大学学报》(社会科学版)2015年第1期。在中华民族共同体话语构建中,连接事物这一接合实践往往体现为在铸牢中华民族共同体意识与取得发展进步成就之间建立连接,将前者看作后者的重要原因之一。比如,大众日报于2021年制作的H5作品《有“棚”自远方来》,讲述了援藏干部将大棚蔬菜引入西藏,带领藏族群众脱贫致富的故事。该作品融合了多种媒介元素,在展示当地显著发展成果的同时,还呈现了汉藏两族之间互相扶持、携手发展的深厚情谊,表明铸牢中华民族共同体意识是谋求各民族共同发展、实现中华民族伟大复兴的基石。除此之外,许多话语文本还会使用陈述事物这种接合方式激活奋斗发展框架。例如,“团结花”“团结果”这类概念符号常出现在关于民族团结的话语文本中,用以表述所取得的发展成果,隐秘地表征铸牢中华民族共同体意识与发展成就之间的因果关系。

历史文化框架强调在中国的历史发展和文化融合进程中认识中华民族共同体的形成。这类框架常见于中华民族历史文化故事的相关文本中,旨在强调中华民族共同体是在长期历史发展中各民族基于共同价值观念自然聚合而成的共同体,往往与文化传承、文化认同、中国历史、价值自觉等话语相勾连。其中,最为突出的一种话语接合方式是通过凸显文化认同之于铸牢中华民族共同体意识的作用,在关于中华民族共同体的话语网络和关于文化传承、发展的话语网络之间搭建认知桥梁。2022年1月,在国家文物局的指导下,故宫博物院、中央广播电视总台联合29家博物馆举办了“何以中国”展览,该展览展出了130余件/套珍贵文物,展现了中华文明的起源、发展脉络和灿烂成就。其中,第二单元“流”着重讲述了在各民族间的交往、与其他文明的交流以及与自然万物的对话中,中华文明构建中华民族共同体、人类命运共同体、地球生命共同体的历程。总体而言,该展览从历史维度佐证了中华民族共同体的客观存在,论述了中华民族共同体的生成逻辑,有利于增强公众对中华文化的认同,进而构筑中华民族共同体意识。

六、结语与讨论:“符号系统”作为方法

概括而言,意义生产不仅仅涉及符号本身的指涉结构,更牵涉意义生成的符号系统。换言之,当一种符号游离于意义网络之外,其便如同无本之木,孤零零地漂浮在意义世界,难以进入合法的话语“轨道”。因此,话语建构亟须跳出单一的符号视角,以体系化、过程化和实践化的符号系统为分析视角,深入到错综复杂的意义网络之中探寻意义的生成体系。基于此,本文将符号系统视为考察中华民族共同体构建话语的理论视角,并融合符号学和修辞学的观点,搭建了一个以话语思想、话语要素、话语表征和话语策略为主轴的分析框架,以讨论中华民族共同体话语构建的符号系统及修辞策略。总体而言,中华民族共同体话语构建的符号系统生成及其修辞策略体现为:在话语思想维度,相关话语形成了以身份意识、价值观念和利益追求为核心意涵的概念体系;在话语要素维度,相关话语围绕概念体系,主要使用团结故事、文化故事和进步故事三类故事资源;在话语表征维度,相关话语常见的叙事方式包括共情叙事和对立叙事两种;在话语策略维度,相关话语构建的修辞实践主要沿着隐喻和接合两方面展开。

需要注意的是,尽管符号系统可以在结构维度上加以把握,但其绝不是静态的存在,而是呈现出变动不居的特征,其中的要素、关系、意义会随着传播活动的推进而不断发生变化。换言之,作为一个意义生成的集合体,符号系统包含的符号概念、符号资源、符号叙事、符号修辞处于动态的演变中,这意味着对符号系统的考察,不能局限于对某一结构和关系的静态捕捉与认识,而是要沿着系统的视角和进路,探讨符号系统内部的接合、解接合、再接合实践,以此把握话语深层的符号意义网络。实际上,面对国内外极为复杂的舆论环境,中华民族共同体话语的合法性建构,必然伴随着与其他话语的意义争夺实践与过程,这便需要从“符号系统”的视角切入,探索话语建构的方法与路径。因此,我们可以将“符号系统”视为一种方法——通过认识符号系统共时维度上的存在结构以及历时维度上的演变方式,系统地理解铸牢中华民族共同体意识的话语实践。鉴于此,如何系统地考察符号系统的结构、关系以及变化,如何解析意义网络的勾连方式及其演变,以助力中华民族共同体话语乃至中国话语体系的合法性构建,成为一个有待深入探讨的传播命题。