TPACK 视阈下高校教师教学能力提升策略探究

■丁大朋,徐晓雄

(1.宁波城市职业技术学院,浙江 宁波 315100;2.宁波大学教师教育学院,浙江 宁波 315100)

随着互联网的发展,教师教学能力的提升得到了广泛关注,教学能力的提升是一项以信息化技术手段为依托,以教育教学相关理论为指导,构建的一种教学范式,目的在于教师教的能力和学生学的能力共同提升,要求教师以立德树人为根本任务,推进“三全育人”,落实“课程思政”要求;引导学校师生更好适应疫情防控常态化条件下,线上线下混合式教学的需要,持续推进国家教学标准落地,确保人才培养质量稳步提高;引导各地各学校持续深化“教师、教材、教法”三教改革。2018 年4月,教育部印发《教育信息化2.0 行动计划》,强调2018—2020 年实现“三全两高一大”。2020 年初,为应对新冠肺炎疫情,教育部提出“停课不停学”应对政策,同年7 月,以“新趋势、新业态、新格局”为主题的CIEC2020(第五届)中国互联网教育大会成功举办,大会主要强调信息技术与教育教学的深度融合正在触发教师角色的转型,教师的教学能力标准将被重新定义,信息素养与学科能力已成为教师素养的“双核要素”。因此,如何提升教师教学能力成为各高校密切关注的热点,各高校也为此做出了各方面的尝试。

一、概念界定

(一)TPACK 内涵解析及组成结构

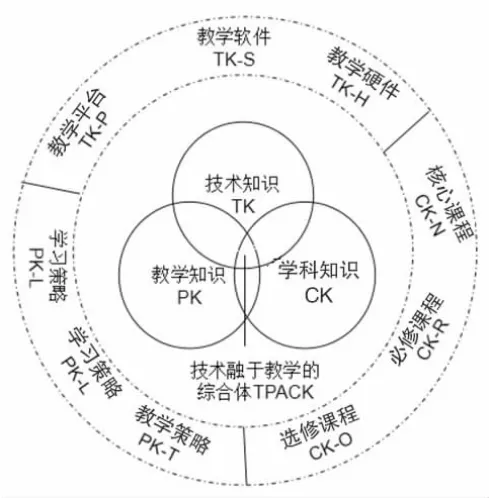

TPACK 最初提出源于2001 年Pierson 教授关于技术如何与教学整合的研究,而后成形是Lundeberg 等人于2003 年关于信息技术知识和信念等方面的研究。这一概念正式被提出是2005 年,Koehler 与Mishra 做了详细定义和阐述,并且将TPACK 分解成三个核心部分,分别是技术知识(Technological Knowledge,TK)、教学知识(Pedagogical Knowledge,PK)、学科知识(Content Knowledge,CK)。TK 即关于信息技术(包括硬件和软件)的知识,例如,使用平台、软件和相关实训实验设备进行上课或者视频制作等[1]。PK 即关于学生学习、教学理论、教学策略和教学评价等相关知识,例如,教师在实际教学过程中基于一定教学理论和学习理论构建的教学方法、学习方法以及教学模式,同时对教师教学效果和学生学习效果形成的评价。CK 即关于学科内容的知识,例如,本研究中提到的思想道德修养与法律基础、PC 装配式建筑施工与管理、服装CAD 制版等学科知识(见图1 示)。

图1 本研究中TPACK 组成结构图

本研究从TK、PK、CK 三个维度进行分析,并进一步将TK 细化为教学平台TK-P(Technological Knowledge Platform)、教学软件TK-S(Technological Knowledge Software)和教学硬件TK-H(Technological Knowledge Hardware),同时将PK 分为教学策略PK-T(Pedagogical Knowledge Teaching)、学习策略 PK-L(Pedagogical Knowledge Learning)和学习效果考核PK-C(Pedagogical Knowledge Check)。将CK 分解为核心课程CK-N(Content Knowledge Nucleus)、必修课程CK-R(Content Knowledge Required)和选修课程(Content Knowledge Optional,CK-O)。

(二)教学能力内涵解析

关于教学能力当前并没有形成一个公认的概念。安国化(2005)利用树形图对教师教学能力进行描述,认为教学能力分为教学设计、教学实施和教学评价的能力,王宪平(2006)认为教师教学能力应该包括,教学选择能力、教学整合能力、教学沟通能力、教学评价能力和教学创新能力。卢正芝、洪松舟(2009 年)认为,教学能力包括教学设计能力、教学实施能力和教学反思能力。孙亚玲从教学有效性的角度研究教学能力,认为教学能力是教师为了达到预期教学目标,保证教学效果,在教学过程中表现出来的规划设计、组织管理、操作表达、评价反馈、调节控制、理解交往、教学科研等综合能力[2]。

本研究的教学能力综合了以上学者的理论,同时结合TPACK 的构成要素,将教学能力划分为教学技术能力、教学知识能力和教学专业能力,教学技术能力主要通过网络平台资源使用、教师信息化技术手段与教学融合、实训实践教室的使用等方面体现;教学知识能力主要通过教师的教学设计、学生的学习引导、教学效果评价等方面有效体现进行判断[3];教学专业能力则是通过教师对于课程标准的把握、人才培养方案的实施、教学目标以及教学重难点的呈现和衔接进行考察。

二、TPACK 案例分析

(一)研究对象分析

本研究选取Z 省荣获2020 年全国职业院校教学能力比赛一等奖的6 个作品作为案例进行分析,根据《2020 年全国职业院校技能大赛教学能力比赛方案》(以下简称文件)要求。将6 个作品命名为A1、B2、B3、B4、C5、C6。A1 属于公共基础课程组,主要强调按照“八个相统一”要求扎实推进创优建设,其他课程注重落实课程思政要求;联系时代发展和社会生活,结合课程特点有机融入劳动教育内容,融通专业课程和职业能力,培育创新意识。B2、B3 和B4 都属于专业课程一组,更多地强调深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,及时反映相关领域产业升级的新技术、新工艺、新规范,结合课程特点有机融入劳动教育内容,开展劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育。基于职业工作过程建设模块化课程的需求,优化教学内容。C5 和C6 属于专业课程二组,在专业课程一组的基础之上,增加了实训环节,要求老师适应新时代对技术技能人才培养的新要求,符合教育部发布的专业教学标准、实训教学条件建设标准、顶岗实习标准等有关要求,涉及“1+X”证书制度试点的专业,还应对接有关职业技能等级标准。紧扣学校专业人才培养方案和课程标准,强调培育学生学习能力、信息素养、职业能力、精益求精的工匠精神和爱岗敬业的劳动态度[4]。

(二)TPACK 三维度比较分析

在教学平台(TK-P)方面,几个作品都不同程度的使用了中国大学慕课、浙江省智慧职教平台、职教云、精品资源库等平台作为自己的线上学习资源,一方面有利于教师在课前完成学习任务的发布;另一方面,可以使教师在课前充分了解学生的学习状态和难点,也为教师有效实施翻转课堂提供了支撑。在教学软件(TK-S)方面,教师普遍使用了学习通、钉钉、腾讯直播等公共性服务软件作为自己的直播工具,这些直播工具一方面解决了教师线上授课难的问题;另一方面在教师授课的同时,对教师活动和学生活动的过程性数据采集提供了有力支撑,同时为学生过程性评价提供了依据。此外,有些教师根据自己的专业特点,使用了3D 虚拟成像技术或者VR 体验式教学系统来丰富自己的教学活动,让学生可以获得更好的学习体验。在教学硬件(TP-H)方面,公共基础组和专业一组的教师将上课地点选在了智慧教室,这样可以充分发挥信息化手段的优势,同时也可以增加教师和学生的交互形式,比如,无线投屏的使用可以让学生在分组学习时充分展示自己的学习效果,同时有利于小组之间进行互评。专业二组的教师倾向于把上课地点选在实训室,一方面是比赛对于实训环节的要求;另一方面,这样不仅可以和自己的授课专业契合度更高,而且在某种程度上体现了“大国工匠”精神和课程思政元素。

在教学策略(PK-T)方面,讲授法已经成最基本的教学方法,与此同时,作为职业教育的特殊性,更多教师选用了项目驱动教学方法、任务驱动教学法或者案例分析教学法,这样可以有效将教学知识融入人才培养方案之中,也有效促进了校企合作和产教融合,也是“教师、教材、教法”三教改革对教师提出的新要求[5]。在学习策略(PK-L)方面,学生根据教师的教学方法进行了调整,采用分组学习、探究式学习和工学结合的学习策略,技师型人才的培养仅依靠传统的口耳相传的教学方法是无法进行的,必须要求学生在理实一体的基础之上结合分组学习,通过优生带动学习困难生的形式达到因材施教和人人成才的教学效果。在教学评价方面(PK-C),我们可以看到从面向结果评价到面向过程评价转变中,期末考试不再是评价学生的唯一手段,在此基础之上增加了多元评价、生生评价和过程评价,这使得学生的学习效果评价更加客观公正和公开。

在课程知识方面,核心课程(CK-N)和必修课程(CK-R)比选修课程(CK-O)更有利于教师教学效果的呈现,因为核心课程和必修课程集中体现了学科特点和职业教育的特性,公共基础课如,“思想道德修养与法律基础”相对较难体现专业性,这对于教师课程思政元素的体现和学科素养的体现要求相对更高,所以思政类公共基础课教师通过案例教学方式进行,英语类公共基础课程更多采用在教学过程中融入教学软件或者教学平台,通过增加学生的学习体验互动提高学生的学习兴趣,见附表1。

三、高校教师教学能力提升策略

(一)开展混合式教学形式,提升教师信息化教学能力

本研究中的六个作品都从线上线下两个维度进行了混合式教学设计,如图2 所示,在线上阶段,教师通过使用网络教学平台发布教学资源和学习任务,比如,中国大学慕课、学习强国、职教云、智慧职教、新形态活页式教材等。学生学习之后在平台上提交作业,同时通过学习通平台、钉钉直播课堂、虚拟仿真软件、云课堂App、腾讯直播等软件完成与教师的交互,教师根据学生提交的作业、观看视频的时长和平台学习数据对学生的学习效果进行考核。线下阶段,根据学科知识体系不同,需要不同的线下学习环境,比如,思政类课程要求有社会实践环节,这就需要学生到一些党史校外实践基地进行,老年应急护理类课程需要有包含相关医疗设备或者仿真虚拟软件的实训室完成[6]。教师在现代化智慧教室环境中,通过构建线上教学平台资源、和学生之间使用信息化交互式软件进行交互的过程中,其信息化教学能力无形之中得到了提升。

图2 线上—线下混合式教学模式

(二)开展多元化评价方式,提升教师教学评价能力

研究发现,首先,教学评价不断从关注结果性评价向过程性评价进行转变,这就要求教师在教学过程中注重教学信息化手段的使用,对学生学习的过程性数据进行全面收集,从而形成科学的评价导向体系。其次,教学评价开始从学校教师评价向生生评价和企业导师评价以及社会评价转变,教学评价主体更加多元,更加具有客观性,同时企业导师评价对于校企合作以及高效人才培养方案的制定等具有一定的指引作用。最后,小组评价在实际教学过程中得到更广泛的应用,组内评价和组间评价不仅可以激发学生的学习兴趣,而且可以帮助学生快速发现自身问题,同时提高了学生的参与度。多元化教学评价方式,一方面可以提高学生的学习兴趣;另一方面,可以帮助教师准确和多维度掌握学生的学习效果,更加有针对性地解决学生遇到的问题和调整自己的教学进度,从而有效地提升教师教学评价能力。

(三)开展翻转课堂式教学、提升教师教学组织能力

通过研究发现,六个作品在不同程度从课前、课中、课后三个环节呈现了翻转课堂的教学形式,课前主要强调的是,教师通过课前教学资源的发布,如提前让学生学习完成教师发布的作业或者项目,从而让学生了解接下来上课的相关知识点。课中教学层面,主要以答疑解惑为主,学生存在哪些共同的问题,教师通过问题讲解从而突出和强调重难点知识点。课后延学层面,重要是通过教师的教学效果和学生的学习效果发现问题,从而在课后对这部分问题进行归纳和总结。这样将知识学习从课堂转变到线上,将教师为主体变成了学生为主体,线下课堂教学的教师角色也发生了转变,教师从知识讲授者转变为答疑解惑者,真正起到了以学生为主体,教师为主导的作用。翻转课堂教学对于教师课前教学内容的安排、课中教学问题的解答以及课后学生学习效果的反馈都有着较高的要求,只有不断调整教学环节和教学进度,才能有效做到因材施教,从而提高教师教学组织能力。

四、结语

随着互联网的发展,对高校教师提出了更高的要求,教师教学能力提升更是任重且道远。新的形势下,教师不仅需要掌握教学资源平台、信息技术、虚拟现实技术、移动教学APP、智能多媒体教室和未来教室的使用,同时需要在教学方法和学习方法上不断推陈出新,尤其是课程思政背景下如何做好教人和育人有机结合,如何做到因材施教,做好分类培养,既满足社会对于理论型人才的需要,又能够适应人才市场对于应用型人才的需求,对于未来教师发展是一个重要的研究方向。