云冈石窟第7、8窟装饰的组织秩序与意义塑造

刘明虎

(临沂大学美术学院,山东 临沂 276000)

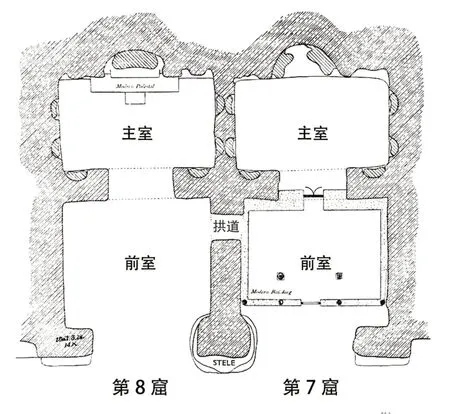

第7、8窟是云冈石窟群中央区域的一组双窟,普遍被学界归入云冈石窟第二期的工程,应开凿于北魏孝文帝时期。双窟的大小、形制与装饰相似,均为坐北朝南,前、后室结构,平面为长方形(图1),这种面貌常被关联到孝文帝与文明太后二圣临朝的政治背景。由于双窟前室严重风化,本文着重对主室(后室)装饰进行讨论,分析以造像龛为基本单元的壁面装饰是如何组织的。

图1 第7、8窟平面图

一、学术界的相关探讨

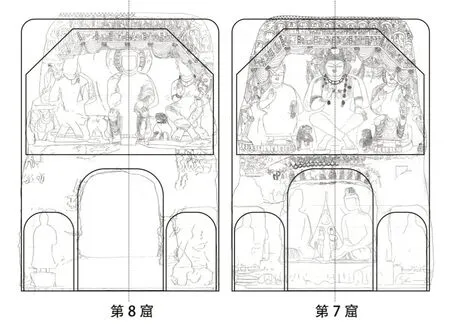

与昙曜五窟注重塑造巨大的主像所不同,第7、8 窟次要壁面的装饰得到了加强——规整地分层布局了大量造像龛,导致了内容的多样化、复杂化与主题的隐秘性。双窟后室北壁为主壁,各开两层大龛(图2)。自上而下,第7 窟龛内主尊为交脚菩萨、二佛并坐,第8 窟则是倚坐佛、跏趺坐佛。宿白先生认为,第7 窟下龛的二佛并坐是“作为过去佛而安排的释迦多宝对坐像”,上层的“交脚弥勒尚在三世佛的组合之中”,[1]这种组合是第一期工程中三世佛题材的延续,有宣扬佛教谱系之意义。李静杰先生认为,第7、8 窟上层龛中的倚坐佛与交脚菩萨是成对配置的,持有相对的属性。将交脚菩萨辨认作兜率天中的弥勒,“倚坐佛像理解为下生成佛弥勒”更合情理,“交脚菩萨、倚坐佛成对配置,可以说继承了汉文化成对表现的传统。”[2](P331-332)此外,依《妙法莲华经·见宝塔品》《思惟略要法·法华三昧观法》等内容,提出“《妙法莲华经》译者的鸠摩罗什,亦将释迦多宝佛与《法华经》等同看待……释迦多宝佛图像应视为《法华经》的象征”,并指出第7、8 窟的装饰是《法华经》主导的图像系统,特征“其一,将《法华经》教主释迦佛、《法华经》象征释迦多宝佛(或多宝佛塔)、兜率天净土的代表弥勒菩萨组织在一起。通常,这些图像作为主题配置在(窟室)中轴线上,表述《法华经》奉持者将来往生兜率天净土思想。其二,借用大量原属于小乘佛教美术的本生图、因缘图、佛传图,一般表现在(窟室)中轴线的两侧,用于表达《法华经》所宣扬的,释迦佛以种种因缘譬喻言辞,把小乘信徒引向大乘成佛之路的一乘佛思想。”[3]类似特征,在云冈第9、10 窟,第1、2 窟,第6 窟,第38 窟亦有较完整体现。

图2:第7、8窟北壁造像内容布局图

两位学者对装饰内容采用了不同的组织方式,是造成观点差异的重要原因。宿白把同壁内容的组合列为优先讨论事项,而李静杰则是将两个窟室上层龛的成对组合作为优先项。组织方式会严重影响装饰题材的判断,类似原理可参考(俄)爱森斯坦《蒙太奇1938》中的表述:“图像A 和图像B 应该从展开中的主题内部各种可能的特征中这样来选取,使得它们的对列能在观众的感知和感情中唤起最完整的主题本身的形象……”[4](P309)第7、8 窟壁面有序排列的造像龛不是互相割裂的图像内容,应遵循着统一的组织秩序。相关装饰主题与视觉意义的传达应不限于某一铺龛像,而是通过多格龛像在信徒的观照下唤起的形象所呈现。即,图像A 和图像B 的主题内容鲜明地体现在两者排列组合之中。那么,在不同组合范围与方式中,相同的装饰图像可以表现出不同的意义。所以,分析第7、8窟装饰的组织秩序是讨论石窟主题的重要前提。

关于装饰组织秩序的分析,可见于日本学者因幡聪美的研究。她以日本长广敏雄等学者的相关成果为基础,详细分析了第7、8 窟主室装饰内容是如何左右对称或成对布置的,说明装饰在壁面上下区域间的内涵差异,认为双窟装饰表现“从天上世界到地上世界的所有内容,是平等地献给‘二圣’”的思想。同时,指出了双窟设计者在整理、组织图像时考虑到“平面(二维壁面)与立体(三维窟室)空间之间的相互影响”,[5](P83)为探讨装饰的组织提供了新思路。然而,她在就左右对称现象进行分析时,所观察的对象涉及单龛的造像、双窟或单室东、西壁间的龛形等不同空间单元内的内容,同时也指出诸多类似装饰元素的非对称性特征。整体的分析过程,缺乏对双室、单室、壁面、壁层或单龛不同空间单元内装饰组合独立性的区分,类似研究仍有深入的空间。

二、影响装饰组织的两个要素

石窟装饰是供观者观照的对象,其内容的组织应反映设计者如下意图——引导观者从装饰中归纳特定的意象、领会主题精神。结合第7、8窟开凿时修禅观念的盛行及其壁面上植物纹饰带的布局特征,能发现双窟的装饰具有引导观者观像以实现宗教教化的功能。

(一)修禅观像

修禅思想对双窟的装饰有着重要影响。宿白先生曾论:“北魏佛教特重禅法……第一期石窟中的三世佛、释迦、弥勒和千佛,又都是一般习禅僧人谛观的主要形象”,[1]刘慧达先生指出北魏“修造石窟的目的,除了像一般所讲的是为了进行礼拜、供养等宗教仪式和修福田、修功德,乃至一些个人的造像愿望和要求以外,修禅很可能也是僧人造窟的重要目的之一。”[6]修禅以观像为法门,《五门禅经要用法》有:“若行人有善心已来,未念佛三昧者,教令一心观佛”;[7](P325)而观像如同见佛,《佛说观佛三昧海经》记:“是时世尊,欲令大众见佛色身了了分明……百千龛窟于众龛窟影现诸像与佛无异。”[8](P66)第7、8 窟的装饰设计应继承了类似的思想。

因修禅层次不同,观法又可分为“眼观”“心眼观”。《坐禅三昧经》曰:“若初习行人,将至佛像所,或教令自往谛观佛像相好。相相明了,一心取持还至静处,心眼观佛像,令意不转系念在像不令他念,他念摄之令常在像。”并“是时便得心眼见佛像相光明,如眼所见无有异也。”[9](P276)《思惟略要法》有“观好像”“相谛取”“闭目思惟”“心目观察”“心住相”的路径阐释。其中,“观佛三昧法”说:“人之自信无过于眼,当观好像便如真佛”;再“如是相相谛取还于静处,闭目思惟系心在像不令他念”;次进“心目观察如意得见”;乃至“心住相者,坐卧行步常得见佛”。到“法华三昧观法”能“当念释迦牟尼佛于耆阇崛山与多宝佛在七宝塔共坐”。[10](P299)

以上内容,说明双窟装饰的组织可能是为了引导修禅的信徒依规、渐次发现某些意象。其中,入门者更多持以肉眼谛观的方法,高阶者则强调用抽象思维去念想的能力。后一种情境中,装饰的组合可以超越视线存在于两个窟室之间。就某一位明悟双窟主旨的禅修者而言,在修行的各个阶段,壁面的装饰会依不同的组合单元、方式呈现相异却同体的意象,并最终融汇为一完整形象流。相似行为,宿白先生的描述可谓生动:禅僧“着魔般地按规定顺序,就窟龛观看各种石像,然后分布于水边、树下、崖间、龛内等幽静之处,打坐苦忆所观的形象,如果苦忆不出,就要一遍一遍地再度入窟就龛观像坐禅,实在解决不了,就得请求弥勒决疑。”[11](P84)

(二)植物纹饰带

观者以装饰为媒介观像、忆象与悟相,正好对应着设计者经营装饰时的明确主题、规划布局与开龛造像,当然两者的顺序完全相反。修禅者的观像路径应由设计者提供。《坐禅三昧经》中的“教令自往”,说明观者需要在教化僧人的指引下依规修行。聚焦石窟这一情境,僧团中承担教化职能的高阶者甚至可能就是工程的主持人或设计者,能直接利用特定的装饰元素内化引导意图。

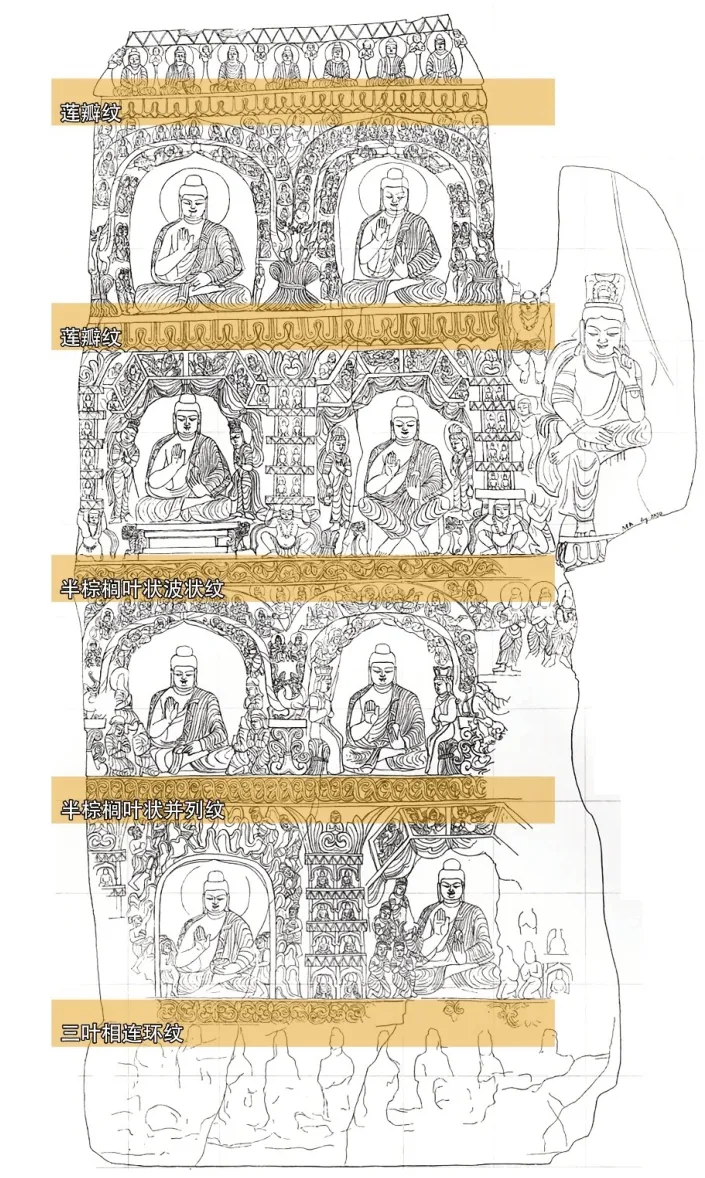

实际上,第7、8窟壁面上的植物纹饰带就具有明显的视觉引导特征。双窟主室东、西壁及部分南壁自上而下由莲瓣纹(1)、莲瓣纹(2)、半棕榈叶状波状纹、半棕榈叶状并列纹、三叶相连环纹划分为6层,为造像龛的有序排列提供了依据。(图3)

图3 第7窟主室西壁的植物纹饰带与造像布局

当观者的目光沿着此类饰带移动时,相关层段的造像龛犹如视频中的帧,特殊的形象会在诸帧的递进中显现并传达意义。由于植物纹饰带分布在东、西壁及部分南壁,且同类纹样在双窟后室间整体呈对称面貌,由其建构的层段不应被简单理解成双窟、主室、壁面、龛层等空间单元的更低一级,而应结合修禅观像的情境重新辨识。下文将以植物纹饰带为线索,分析装饰的组织方式与单元。

三、装饰组织的构成范式与基础单元

(一)构成范式:轨迹与片段

假设在双窟中,修禅者以观像为契机自入门至领悟应经历一股形象不断发展的图像轨迹,那么由饰带组织的像龛层段就可以理解为轨迹上的片段。不同阶段修行者体验到的部分形象,应来自某些片段或片段的组合。为方便下文讨论,这三种概念暂以图轨、片段与段组表述。

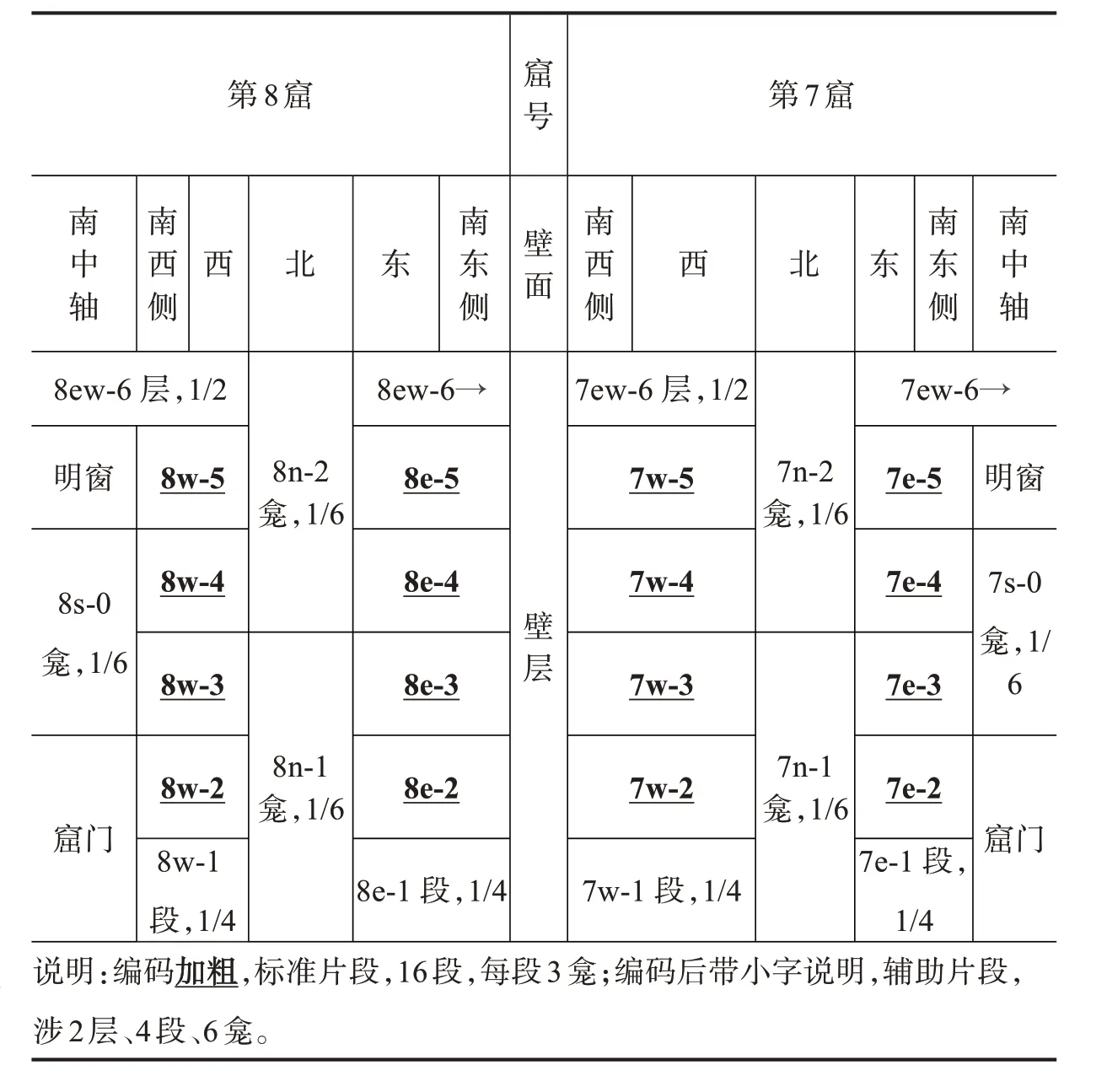

其中,片段是装饰组织的基础单元。以第7、8窟植物纹饰带为主要线索,利用石窟号、所在壁面英文首字母、层数等信息制定编号,借助表1 标识28 股片段。其中,上下沿均为植物纹的标准片段有16股,涉48 龛;具备相似属性的辅助片段12 股,涉2 层、4 段与6龛。

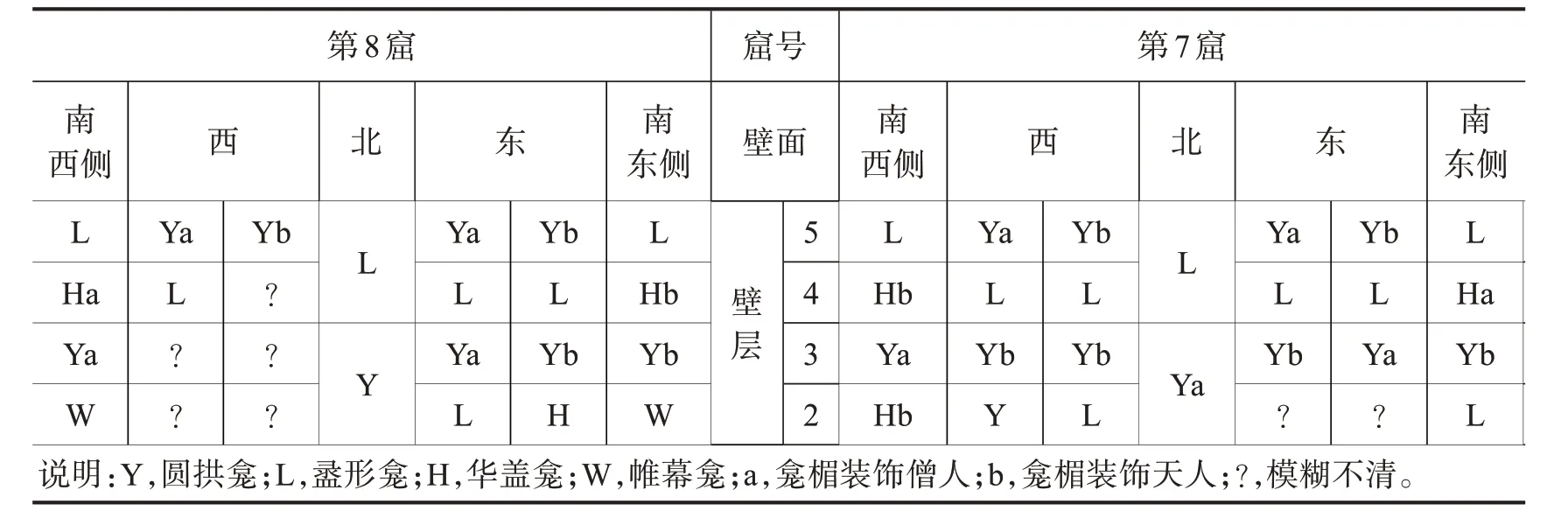

表1 装饰的组织片段示意表

观者的观像、忆象与悟相,所体验的正是片段、段组与图轨所承载的形象及其递进。设计者可以通过合理规划片段与片段的拼接组合,支撑形象的多样性呈现。该观点的现实依据有两个方面:第一,观者是在三维的建筑空间内观察偏向二维的壁面龛像,其目观或念想对象的焦点需要在层、壁、室、窟等空间中转移,存在着目力、念力范围与路径的问题;第二,装饰的基础单元——造像龛,包括龛形、楣饰、造像内容等构成因素,部分因素能在不同的组合情境中成为某种通约性元素,强化某些形象的显现。

(二)片段的基本形态与特征

将片段作为装饰组织的基础单元,有助于观察修禅观念的作用与影响。正如《坐禅三昧经》所说,入门者当“谛观佛像相好”,初入窟室的信众首先会被要求仔细观察各龛影像,以获得直观的经验与最初的体悟。片段作为装饰组织基础单元的重要功能,是利用段内诸像龛之间总有一种因素邻龛不同,以同体异相的结构性特征引导观察者的目光在像龛之间有序地移动。

持有双窟的装饰组织遵循着对称性原则或相似观点的学者,必须解释为什么大量的龛楣装饰、造像内容在双窟、单室或像龛中实际上是非对称的现象。现以表2、3为例,说明类似非对称特征实际上是为片段的单元属性服务的。主室内,流行的龛形有圆拱、盝形、华盖3 型,分别以Y、L、H 标示,另帷幕龛用W标示;龛楣装饰有僧人相或天人相2 型,以a、b 区分,两种信息汇成表2。龛内主像流行跏趺坐佛、二佛并坐、倚坐佛、交脚菩萨、交脚佛等5型,以标记,另将主壁上层龛的中心三尊像纳入统计,形成了表3。

表2 标准片段内龛形与楣饰特征统计表

表3 标准片段内主像信息统计表

通过表2、表3,可归纳上下沿均有植物纹饰带的标准片段有2个特征:

第一,2、3、5 层的片段中,邻龛间龛型或楣饰必有差异。其中,第7 窟西壁3 层的两龛均为圆拱龛楣饰供养天人,但北侧偏僧相,南侧是常见的天人相,样貌明显不同。

第二,2、3、4 层的片段中,邻龛间造像内容必有差异。其中,第7 窟4 层东、西壁与南壁接角两侧的像龛,虽内容均为跏趺坐佛,但龛形不同。第2、3 层的主像虽均为跏趺坐佛,但依胁侍像能辨认出表现题材的差异。援引因幡聪美的判断,第3层各段均存在一对“‘商主奉食图’与‘某个佛传图’”[5](P83)的像龛组合;第2 层风化严重,但也属于邻龛题材相异的基本面貌。

此外,在辅助片段内,相邻相异的线索更加明确,描述如下:

第一,次壁的第1层,图像严重受损,无法进行有效地探讨。

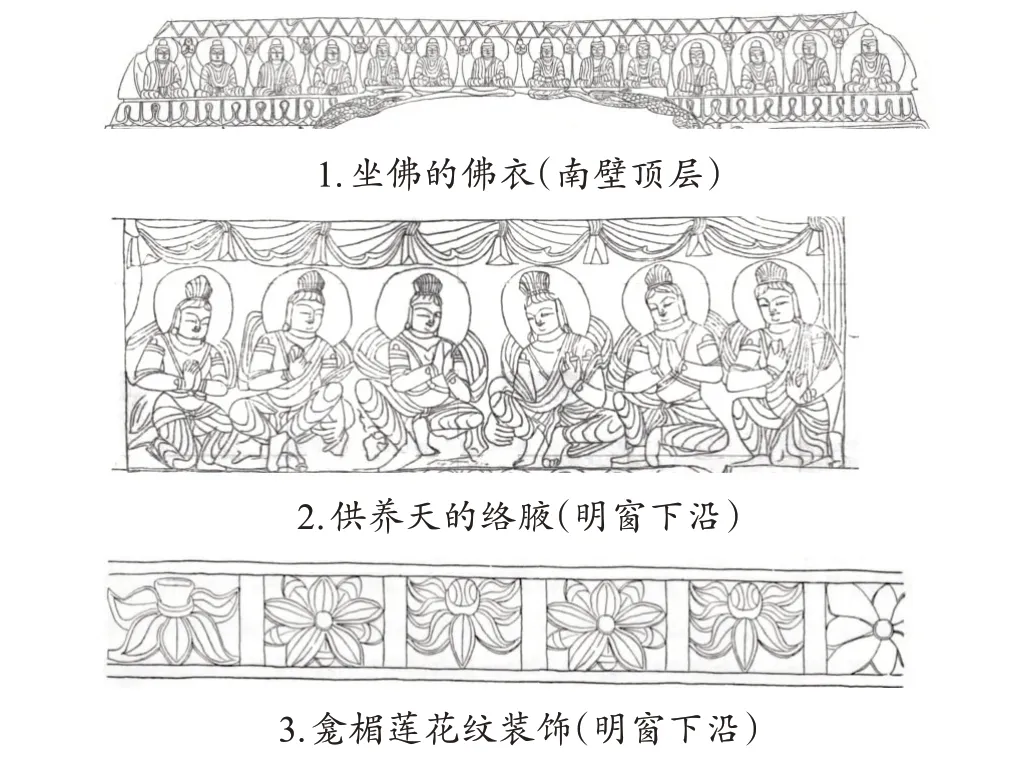

第二,次壁的第6 层,并排雕刻大量小型跏趺坐佛,各像所着佛衣以通肩式、搭肘式两型交替排列(图4),两型一对又呈二方连续的排列特征。

图4 第8窟主室南壁三组交替排列的元素

第三,南壁明窗的下侧龛。第8 窟龛内6 尊供养天人,以有、无斜披络腋两型交替排列;第7窟无相似现象,但西起第二身供养天佩饰繁丽,与其他5 身明显不同。另外,双窟此处的帷幕龛楣上,均凿一排正方形格子,格内满雕的纹样以正、侧莲花纹两型交替排列,两型一对分别为7.5或8次重复,具备二方连续的结构特征。

以上辅助片段构成内容的相异与重复,反映着一种异相与同相相互依持的协调关系。如次壁的第6层,通肩式、搭肘式两型佛装的异相能引导观者目光的移动,又以两型一对与二方连续式的重复塑造着组织单元的统一意象,是一种和谐的同体异相结构关系。纵观第7、8窟的装饰内容,类似的同体异相结构特征普遍存在于组织片段与诸片段的组合关系内。

四、装饰的组织单元与意义塑造

(一)关于片段之间可拼接的线索

本文所假定的标准片段,实际上是由于明窗、窟门对南壁壁面植物纹饰带的物理隔断所造成的次壁像龛组合段落。在明窗与窟门两侧的片段内容隐藏着强烈的拼接意图,相关线索至少有两条:

1.次壁顶层装饰内容的连贯性

前文讨论的次壁第6层,上沿是壁顶的三角纹饰带、下沿为莲瓣纹饰带。其中,上沿未受明窗影响完整贯穿次壁,下沿的莲瓣纹则由明窗分为左、右两股。在此情况下,该层的跏趺坐佛佛衣严格遵循通肩式、搭肘式两型交替排列,体现着次壁同层组织的连贯性。

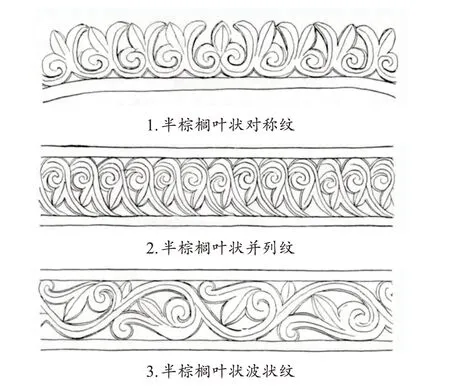

2.窟门上沿的半棕榈叶状对称纹

窟门上沿饰带与次壁2-3层之间的饰带相接,均为半棕榈叶状纹,但排列方式不同,比较如下:第一,两组纹饰的方向上、下相反;第二,窟门上沿是以一完整的棕榈叶状纹为中心的对称纹;次壁2-3层之间则是并列纹(图5)。窟门上沿的对称纹,其作用可能是将两侧的并列纹进行拼接。

图5 半棕榈叶状纹的三种排列方式

相似信息表明,次壁各层的装饰内容并非遵循着对称性组织原则,而是在横向维度上以二方连续的结构连续排列。这种方式与观者可能采用绕室观壁的行为方式相一致。

聚焦植物纹饰带的排列特征,上、下层的莲瓣纹、三叶相连环纹由于是散点式的二方连续图像,缺乏横向的动势;中间两层的半棕榈叶状波状纹、半棕榈叶状并列纹,作为波状或折线式的二方连续图像均有明确走向。其中,除第8窟波状纹是逆时针走势外,其他3股均呈顺时针指向。

南壁两侧像龛的龛型或造像内容的对称现象,其用意应与窟门上沿的对称纹相似,是各片段打破窟门、明窗形成的物理隔绝以连贯同层组合关系的重要线索,以重复、相关等共相语言实现同层段组的拼接。其中,南壁第3-5层明确采用了内容的重复;第2层则是以文殊问疾等故事为文本,以造像间表现对话或问答的形式建构出左、右两个子画面的密切关联。

至此,关于单室横向维度上装饰的组织方式,尚存主壁需要讨论。

(二)绕室拼接片段所呈现的层组样态与意义塑造

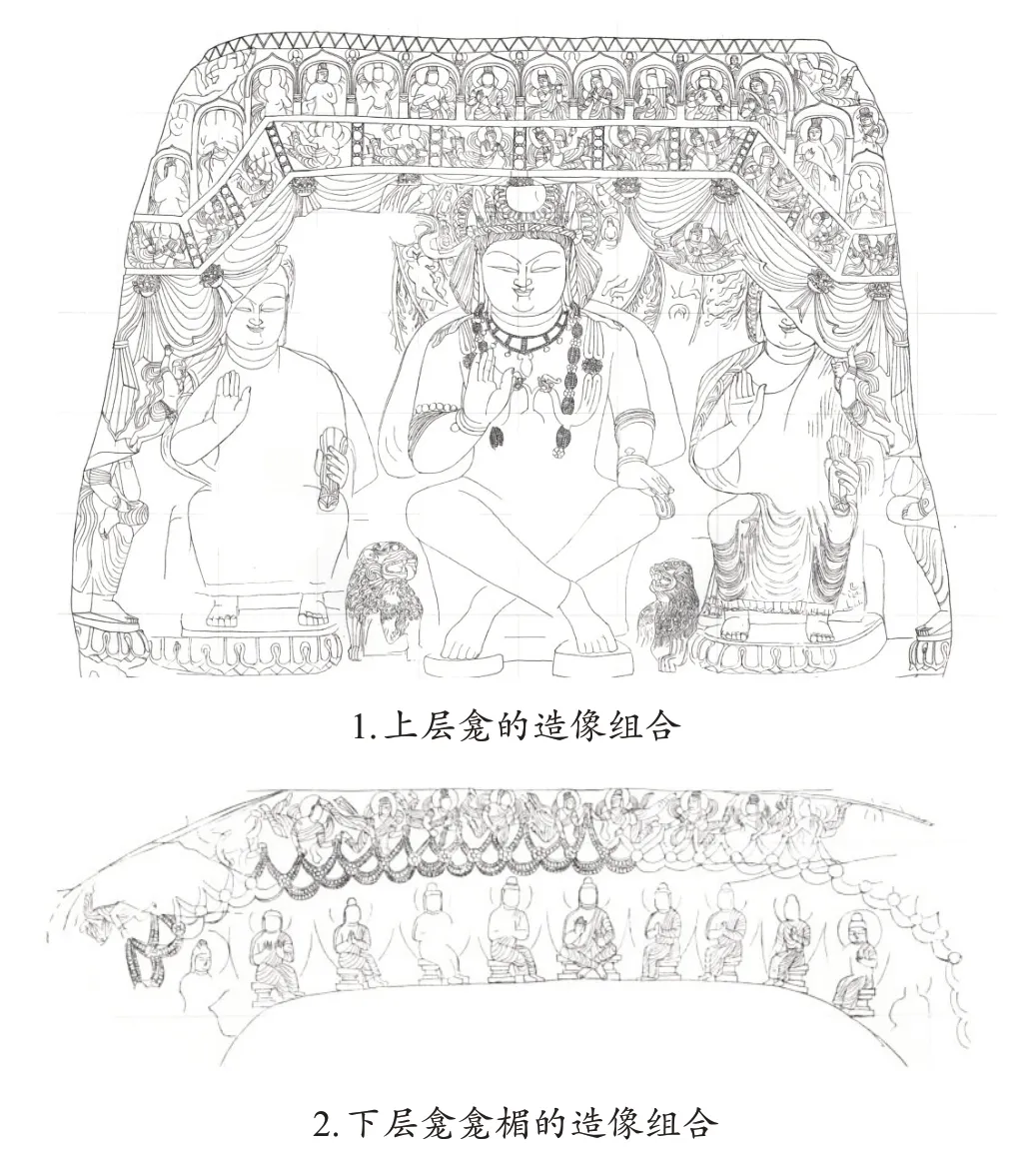

1.以主壁上层龛为中心的同层拼接

在具体的造像内容方面,第7、8窟主壁上龛分别是一交脚菩萨胁侍二倚坐佛二半跏思惟菩萨像、一倚坐佛胁侍二交脚菩萨二半跏思惟菩萨像的配置。云冈石窟中成对配置的交脚菩萨、倚坐佛,其尊格应被判别为弥勒,体现了弥勒上生、弥勒下生信仰的融合。半跏思惟菩萨常作为交脚菩萨的胁侍,没有特定尊格,可视为悉达多太子思惟像、弥勒思惟像或单独的思惟像。那么,这种造像内容的配置意图是什么呢?

前文指出,对称原则不能充分解释类似的现象,应基于在室内观像的具体情境,更多地考虑与同层其他装饰内容之间的排序关系。同层排列所包含的异时性逻辑,相比对称原则所隐藏的共时性逻辑,更适合解释类似造像内容的配置与排序问题。假设半跏思惟菩萨像是弥勒思惟像,上层龛的造像内容可能描绘着弥勒在不同时机下的身姿。

但是,双窟主壁上层的四身半跏思惟菩萨像均被安置在龛侧深处,隐藏于龛楣帷幕之后,似乎是设计者为谛观佛像的入门者刻意制造了视觉的障碍,以便让相关内容更明确地成为“心眼观”阶段的念想对象。因此,在现阶段仍强调着视觉导向作用的内容排序讨论中,应暂时搁置对半跏思惟菩萨像的观察。

仅将主壁上层龛中心的3 身造像与次壁第4 层的造像内容进行组合,用A、B、C分别标示跏趺坐、交脚坐、倚坐,自南壁西侧起,绕室整理造像坐姿信息,能发现如下次序特征:

第7 窟:A、A、B、C、B、C、B、A、A,下划线标记北壁内容,B在中心,南壁两侧均为A。

第8 窟:A、B、A、B、C、B、A、B、A,下划线标记北壁内容,C在中心,南壁两侧均为A。

南壁两侧的重复应看作是平层片段的拼接线索,排除后,第4 层内容表现出“交脚坐+跏趺坐/倚坐”的交错排列秩序,相邻相异。

另外,第5 层表现为不同龛型/龛楣装饰构成的交替排列关系。类似的同体异相、交替重复的排列特征,与分析片段时所发现的基本秩序是一致的,但内容关系更为复杂,体现着相关装饰片段能以主壁内容为中心,有机拼接成层组。

2.层组内容的交替重复与意义呈现

装饰在层组中呈现的交替重复排列特征,同样蕴含着异相与共相的协调关系。在此阶段,共相正是主壁装饰所强调的形象,能引导观者更好的归纳同层装饰的主题。

关于主壁下层龛的表现题材,第7窟内二佛并坐象征着多宝佛与释迦佛并坐于多宝塔内;第8窟内跏趺坐佛,应作为释迦佛的象征。相关的次壁第2、3层,像龛的题材有五比丘听闻佛法、火龙调伏、商主奉食、伽叶调服、夜叉出家、降魔成道、四天王奉钵等,虽破损导致组合秩序难以确定,但可以归纳为供养、皈依等主题,能作为主壁内容的情节演绎并发挥教化作用。上层龛的主题比较抽象,第4 层的“交脚坐+跏趺坐/倚坐”交错排列特征,可能是“现在佛+未来佛”的交错排列,强调佛法传承的谱系有序,符合经历过残酷废佛的昙曜和北魏佛教信徒的心理诉求。

(三)上下比较呈现的区组与意义塑造

1.上下区域装饰内容的差异

借助表2 可以发现,同列上、下龛之间的龛形或楣饰多有差异,主要以盝形、圆拱2型纵向交替排列。排列的次序在南、北与东、西壁面上是相反的,其含义暂不清楚,但说明纵横向装饰排列秩序的一致性。由于窟顶没有带状纹饰,本文并未将其片段化。然而,雕于顶梁的飞天均背向窟壁,呈现着自窟壁向窟顶单向的视线引导,表现着对天上世界的向往。基于此种情形,窟壁各层之间应存在着由下向上的引导意图。

实际上,壁面上、下差异的明显边界,是次壁3、4层之间的半棕榈叶状波状纹。这种植物纹的叶体是有序分布在波状藤蔓的上峰与下谷内(见图5),结构特征与使用场景相一致。因其分隔所形成的上、下区域之间,装饰内容有着明显的性格差异。因幡聪美曾以第7 窟西壁三层北龛胁侍像的身份辨识为切入点,认为波状纹以上区域胁侍像流行着常见的菩萨装,以下区域则侧重于世俗的面貌模仿,并依此线索提出上、下区域分别表现着天上、地上世界。主壁龛楣呈现相似的组合含义,上层盝形龛可能象征着弥勒所处的兜率天宫;下层圆拱龛的意义更贴近耆阇崛山中法华经会的情境。

2.上下区域的联系与意义塑造

当然,装饰内容在上、下区域之间并非仅强调差异,还存在着密切关联。例如,第7窟上层龛内倚坐、交脚坐2种造像身姿的组合关系,在其下层的龛楣上有相似的配置(图6)。此外,双窟主壁并未设置植物纹饰带,也许正是为了观者视线能在纵向维度上移动保留的窗口。

图6 第7窟主壁上、下层之间交脚与倚坐身姿组合方式的重复

如果仅强调各室主壁内容的纵向组合关系,能发现何种意义呢?其中,关于第7窟主壁交脚菩萨与二佛并坐是否应纳为一组来阐释,学界尚有争议。[12]问题集中在二佛并坐图像中的释迦、多宝能否独立拆解成现在佛、过去佛的象征,以便与交脚弥勒(未来佛)构建三世佛的意义组合。主要的反方意见,如贺世哲先生提出多宝佛、释迦佛、弥勒佛不是同一谱系,或李静杰先生提出二佛并坐应作为《法华经》的特定象征符号等。笔者认为,综合《法华经》中《见宝塔品》至《嘱累品》的内容,存在多宝佛、释迦佛与弥勒共同现身虚空会的情节,并具备与三世佛题材相似的意义。

虚空会是法华经的重要情节。以鸠摩罗什本《妙法莲华经》为例,《见宝塔品》中多宝佛塔踊现虚空证释迦所说皆为真实,为虚空会之始;至《嘱累品》多宝佛塔返还本土,为虚空会之末,其间有《提婆达多品》《劝持品》等数十品。《见宝塔品》开篇:“佛前有七宝塔……从地踊出住在空中”,是因多宝大愿:“于十方国土有说法华经处,我之塔庙为听是经故,踊现其前为作证明”,并说:“其有欲以我身示四众者,彼佛分身诸佛,在于十方世界说法,尽还集一处”。十方分身悉集后,释迦“即从座起,住虚空中……即时一切众会皆见多宝如来……多宝佛于宝塔中,分半座与释迦牟尼佛……尔时大众见二如来在七宝塔中师子座上结跏趺坐,各作是念:‘佛座高远,惟愿如来以神通力,令我等辈俱处虚空。’即时释迦牟尼佛,以神通力接诸大众皆在虚空。”[13](P32-33)以上内容,应视为二佛并坐的形象依据。

《妙法莲华经》可见弥勒处,有《序品》《从地踊出品》《如来寿量品》《分别功德品》《随喜功德品》《普贤菩萨劝发品》。参照虚空会,《序品》在前,《从地踊出品》至《随喜功德品》是其中,《普贤菩萨劝发品》为其后。其间,弥勒多以菩萨身示现,但其授记成佛的证言在《从地踊出品》内。后者也在虚空会时。

依据法华经中虚空会的情节信息,可以假定弥勒的象征物与会中、会后2种情景相关。云冈第二期石窟中交脚菩萨像冠后缯带的流行情况恰与此种假定相符。概括而言,在第7、8 窟,第9、10 窟,第12 窟中,与二佛并坐同壁上下组合的交脚菩萨,其冠后均装扮着飘舞的缯带(图7);在第6 窟中心柱上,有缯带的弥勒是与二佛并坐龛邻壁的。相关空间内,其他位置同一时期的交脚菩萨像冠后多无缯带,仅第7窟后室南壁的2 例除外。但是,结合第8 窟同位置造像无缯带的情况,此2例可视为其主壁内容的重复。

因此,在云冈第二期流行的“二佛并坐+交脚菩萨”组合,可以被视为弥勒菩萨见证下的虚空会,也是第7窟主壁装饰内容的精神所在。相同情境下,第8 窟主壁的装饰内容可理解为虚空会中弥勒授记成佛的证明。

(四)双窟间装饰的组织样态与意义塑造

1.由半跏思惟菩萨像引导转向“心眼观”

虚空会时释迦佛与多宝佛共坐塔中,为弥勒授记,可作为双窟主壁装饰内容的一种直接解释。但实际情况是,相关内容被分割在两室四龛内,且之间没有饰带等线索的指引,相关意象的形成不以视觉直观为中心,仅能凭借“心眼观”等思维方式去念想。那么,是什么元素引导观者摆脱视觉行为惯性,转向“心眼观”去念想的呢?

其实,向“心眼观”转向的线索早已隐藏在片段、层组、区组等组织单元的秩序内,并随修禅的进阶逐渐强化。如南壁明窗、窟门两侧龛像的对称性重复,是弥补因饰带断裂而造成的视线中断;主壁上层龛造像内容的对称性,以相似原理实现了次壁内容的拼接,连贯视线。通过内容重复弥补装饰组合的物理断接,是借着念想的能力替代了视觉的转移。只是,因为相关的物理分隔距离较小,观、想方式的转变容易被忽视。

在双主室之间,发挥相似功能的要素正是前文搁置的四身半跏思惟菩萨像。作为引导观者转向“心眼观”的媒介,四身造像具备以下2点特征:

第一,四身造像的布局在双主室间是明确的对称性重复面貌,具备类似特征的还有植物纹饰带、壁面龛形等;

第二,相比上条罗列的其他元素,四身造像的位置偏隐蔽,存在阻碍视线的设计意图。

综合二点,半跏思惟菩萨像应作为引导观者转向“心眼观”,念想双主室装饰组合的特殊符号来看待。

相关时期弥勒决疑思想的流行能进一步支撑以上假设。《高僧传》记释智严因“常疑不得戒”至天竺,“值罗汉比丘,具以事问。罗汉不敢判决,乃为严入定,往兜率宫咨弥勒,弥勒答云:‘得戒。’严大喜,于是步归。”[14](P100)李裕群先生指出:“北魏时期交脚弥勒颇为流行,所表现的是处兜率天宫敷演众释的形象,即决疑之弥勒,这与北魏僧侣提倡自身修养有关。”[15](P235)半跏思惟菩萨像也能作为相似意义背景下的弥勒象征物。

《法华经》也有对弥勒决疑思想的强调。《序品》有弥勒念:“今者世尊现神变相,以何因缘而……欲自决疑”;《从地踊出品》记弥勒念:“如是大菩萨摩诃萨众从地踊出住世尊前……欲自决所疑”;后又疑于“世尊于少时间教化如是无量无边阿僧祇诸大菩萨”而拜问。另外,弥勒授记的证言“菩萨摩诃萨名曰弥勒,释迦牟尼佛之所授记,次后作佛”,[13](P39-41)恰在前两例引文之间,说明了弥勒的决议、授记与虚空会情境的紧密关联,在解释第7、8窟主壁上层龛的内容配置的同时,也让半跏思惟菩萨像引导观者转向“心眼观”的假设更为合理,也能完全对应“法华三昧观法”中“当念释迦牟尼佛于耆阇崛山与多宝佛在七宝塔共坐”等具体内容。

2.图轨及其意义的塑造

转向“心眼观”的逻辑与情境,再次审视双主室内造像内容、龛形、植物纹饰带乃至建筑本身的对称现象,可以发现装饰组织在片段、层组、区组、双室等不同层级空间单元中呈现的统一秩序,即以异相演绎内容并引导视线的移动,以共相拼接内容并引导主题的归纳。这种演绎与归纳的关系,又以共相与异相“一分二”或“二归一”的基本面貌,存在于诸组织单元的上、下层级关系之中。

最终的归纳,应通过对双窟全部装饰内容的观想来实现,即装饰主题由相关观想所经历的全部形象轨迹所呈现。受现存图像的制约,本文仅能讨论至双主室的观想层面,但已能理清其基本精神。该阶段的主题思想应与李静杰先生的判断相一致,强调《法华经》思想的主导与弥勒信仰的影响。双主室的下层空间以法华经的教主释迦摩尼、法华经的象征二佛并坐为中心,借用大量本生图、因缘图、佛传图加以演绎,教化、引导信徒走向大乘成佛之路。双主室上层空间的装饰,围绕着交脚菩萨、半跏思惟菩萨、交脚佛、倚坐佛此四种弥勒身相构成,突出法华经语境中弥勒的身份与地位,并如《普贤菩萨劝发品》所说:“若有人受持读诵解其(《法华经》)义趣,是人命终为千佛授手……即往兜率天上弥勒菩萨所”,[13](P61)强调信持《法华经》者死后往生兜率天的功德,并以主壁上层最中心位置成对组合的交脚菩萨与倚坐佛,呈现《观弥勒上生经》所记:“如是等众生若净诸业行六事法,必定无疑当得生于兜率天上,值遇弥勒亦随弥勒下阎浮提”[16](P420)等思想的影响。因此,双主室装饰的整体意图,是教化、引导观者明了本生、因缘、佛传故事,坚信佛法传承有序,信持法华,终能“往生兜率天聆听弥勒菩萨说法,亦随弥勒下生值佛闻法。”[3]

五、关于装饰组织样态的系统梳理与归纳

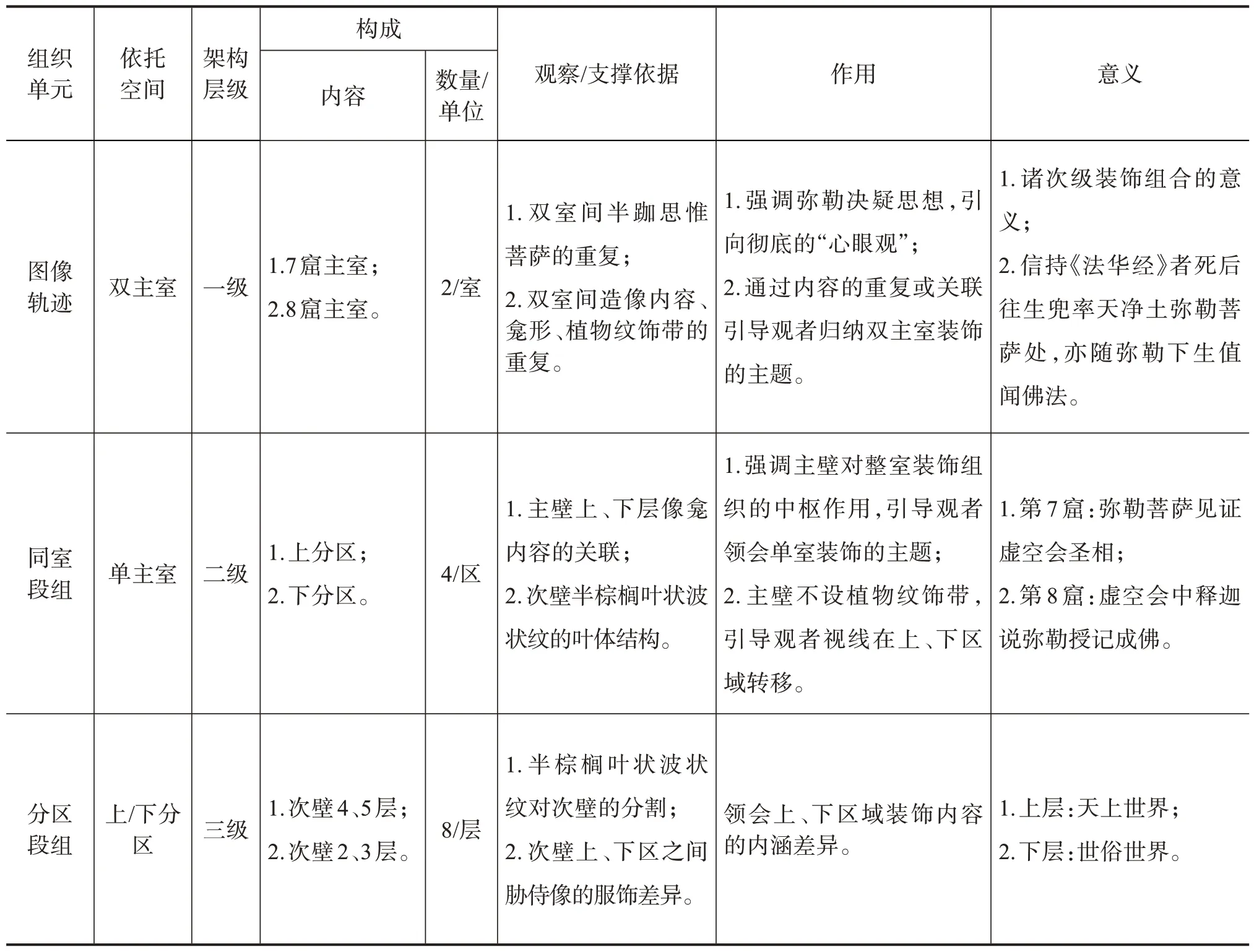

综上所述,梳理第7、8 窟主室装饰的组织样态,形成表4并提出以下观点:

表4 装饰的组织样态示意表

第一,双窟装饰组织所遵循的立体架构及其空间关系。双窟装饰的组织受到石窟建筑物理特性的制约,但并非对壁面的简单分割。将造像龛视为装饰的基础单元,将两条植物纹饰带之间的像龛组合作为装饰组织的基础单元,强调修禅观像功能的影响,可以发现装饰的组织遵循着图像轨迹、同室段组、分区段组、同层段组、组织片段共5 级的架构关系,分别对位着双窟(双主室)、单主室、单主室的上/下分区、龛层、饰带层段5种空间单元。

第二,各级组织单元之间的总分关系。下一层级的组织单元是上一层级的构成内容,并以“一分二”或“二归一”的基本秩序实现着上、下级之间的相互转化。植物纹饰带、半跏思惟菩萨像等要素是实现相互转化的重要线索。

第三,各级组织单元普遍存在的秩序。不同层级的组织单元都强调着共相与异相的协调关系,表现为装饰组织普遍存在同体异相的结构特征。如以双主室空间为观察单元,两室主壁上层中心成对配置的倚坐佛与交脚菩萨像,分别是弥勒的佛身与菩萨身;最基础组织单元——片段,则是以同体异相的一对元素用二方连续的结构交替排列,建构起装饰组织的底层逻辑。在具体功能方面,异相能引导观想的焦点沿饰带、龛层、壁面乃至在双室间移动;共相能引导观想的方式向更高层级发展,直至领会主旨思想。

第四,各层级组织单元的意义塑造与递进关系。每一级的组织单元都被赋予了明确的功能与意义。就双主室的层级而言,强调法华经信持者将往生兜率天净土弥勒菩萨处,亦随弥勒下生值闻佛法的意义。以下层级的组织单元,可视为该意义的进一步演绎与铺垫。如同室内,装饰的组合面貌与法华经虚空会的情节高度吻合,强调弥勒与法华经的因缘。同室上下分区间,装饰的组合强调天上世界与地上世界的差异,展现升天思想的同时凸显兜率天的意义。在同层的组合内,则凸显次壁内容对主壁内容的重复与强调,宣扬着皈依、供养等思想以及佛法的传承有序。

结语

第7、8 窟的装饰组织展现出设计者高超的规划能力。装饰组织是在修禅观念与法华思想的支撑下,借助观者观想的焦点需要在窟室与墙壁不同空间维度之间移动的事实,以植物纹饰带、半跏思惟菩萨像等线索为引导建构的一套复杂图像轨迹。就实际效果而言,这套图像轨迹所呈现的形象导向明确、结构立体、主次清晰,能通过引导观者的视角转换实现装饰内容的重复、拼接和意义塑造,甚至可判定为一次成熟的蒙太奇语言实践。

第7、8窟装饰组织普遍存在的同体异相、两型交替秩序,应是当时经济、政治、文化与社会背景的反映。相关时期,充足的人力、物力集聚平城,加之不断传入的西域佛样,以及先期营造经验的积累,让北魏皇室及其赞助的僧团有条件探索东、西式样的融合,创造出新的装饰组合样态。不同层级组织单元均强调共相与异相的协调关系,更体现了佛教美术在协调民族关系、密切各民族思想文化联系的积极作用,是多元民族文化在北魏平城地区集聚、交流、交融的历史缩影。