现代社会中的民间法

——folklaw的域外法学考察

徐爱国

现代意义上的法律,是与主权或国家的观念联系在一起的。法律就是国家权力控制下的规则与行为方式。从这个意义上讲,所谓“民间法”所指有二,一是民族国家主权产生之前的“民众”之法,我们惯用的名词有“习惯”、“习惯法”、(1)奥斯丁“神法、实在法、实在道德和隐喻之法”中的“实在道德”与民间法概念接近,国内学者归结为习惯法。参见谢晖:《论民间法对法律合法性缺陷外部救济之范围》,载《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第4期。“原始法”、“民俗法”、“蛮族法”。二是现代社会中与国家“官方法”相对的社会之法,惯常所用“潜规则”、“隐形规范”、“社会通行规范”、“活法”(2)埃里希的“国家法”与“活法”区分,活法指向“社会团体、人类组织(商会、教会、学校、工会等)内在秩序”,与人类学家的民间法内容上近似;庞德“书本中的法律”与“行动中的法律”中“行动中的法”,与民间法兼容,参见王帅:《国家法与民间法的协调及互动》,载《华东理工大学学报》2020年6月。等,就是指现代社会中的“民间法”。(3)国内学者的研究综述,参见钱继磊:《民间法概念之再思考》,载《民间法》2018年第2期。域外民间法的介绍,参见汪潇:《民间法理论的多价值思维模式——评帕特里克格伦的世界法律传统》,载《民间法》2017年第1期。这样,狭义的民间法的概念对照物有二,一是古代的“官方法”,二是现代的“国家法”。广义上的民间法,将官方法与国家法不做区分,仅仅表明民间法为自治之规则,官方法和国家法为强制之法。如同奥斯丁分析法学中“实在法”与“实在道德”的区分,前者是严格意义上的法律,后者是非严格意义上的法律。(4)参见[英]奥斯丁:《法理学的范围》,刘星译,北京大学出版社2013年版,第165页。

民间法与官方法之间的关系,于是有两个方面的面相。一是原始之法如何发展出官方之法?官方之法可以是主权国家实在法,也可以是主权国家产生之前公共权力之法,比如古希腊罗马城邦之法、中世纪寺院法、拜占庭帝国罗马法等。从原始之法发展到官方之法最后归入国家之法,民间法与法律的历史同步演进。二是现代社会中,国家法与民间法如何对抗与融合?在一个强调中央权力集中的国度,民间法生存的空间很小;在一个倡导文化多元的国家,民间之法有一定生存的空间。这个时候,民间法通常是社会少数群体的风俗、习惯和文化规范,国家法或者默认和认可,或者反对和排斥。

本文的主题,集中在现代社会中的民间法。含义有三:一是现代人所理解和研究的民间法,其研究范围和学术团体的状况。这构成了本文第一部分的内容;二是民间法从社会之法到国家之法的“转世”,美国法律文化学者伯尔曼教授做了系统的研究。这构成了本文的第二部分;三是现代国家法律活动中,民间法生存的空间。特别是在法治发达的国家,少数种族的习惯和文化如何在异族法律中生存?这构成了本文的第三部分。

一、“民间法”的现代解释

(一)人类学家和民族学家的界定与分类

现代人类学家和民族学家认为,民间法与国家法相对,指的是缺少国家强制力民间自治自发而成的法律。对应的外语词汇,英文为people′s law 或folk law,德语为volksrecht,荷兰民间法圈子的用词是volksrechtskring。20世纪70年代到80年代,一批法律多元主义者组织了一系列的学术团体,以人类学和民族学的方法研究国家法之外的土著习惯和规则,其后政治学和女性主义者扩展到国家法之外的行为规范,比如教会、学校、商会和家庭的规范性规则。(5)Mitra Sharafi, Justice in Many Rooms Since Galanter: De-Romantizing Legal Pluralism Through the Cultural Defense, 71 Law &Contemp. Prob. 139 Spring, 2008.

“民间法和法律多元主义委员会”创立于1978年,发起人是国际人类学和民族学学研究联盟(IUAES),以及法律科学国际协会(IALAS)附议,提议人是荷兰奈梅亨(Nijmegen)大学民间法学院的斯蒂霍芬(G. Van den Steenhoven)教授。1997年,他们在莫斯科召开第11次年会,俄罗斯科学院民族学和人类学研究所承办了这次会议。百人参加了会议,会议代表有学者、实践参与者和议会议员,他们分别来自俄罗斯、加拿大、美国、荷兰、比利时、南非、英国、德国和加纳。会议的主题是“民间法和法律多元主义:社会变迁”。会议分三个论坛,第二和第三论坛涉及到了民间法。第二论坛上,与会代表讨论了诸多理论问题:在资源保护和资源管理方面,民间法和法律多元的角色是什么?牧民和农民的公共权和发展权如何?自然资源的利用方式、民俗知识和民间法在生态和文化政策方面需要考量的因素是什么?第三论坛上,代表们讨论了民间法和法律多元主义的一些理论问题,中心议题是民间法规范和习俗;法律多元主义和法制化;凯尔森的基本规范和非洲习惯法;文化、法律和社会中的准法律现象;自治政府社区过去和现在的民间法和“单声道”规范;民间法在纠纷处理中的形式。(6)Snezana Trifunovska, Folk law and Legal Pluralism: Societies in Transformation International Journal, on Minority &Group rights, Vol. 5, No.2,1997.

(二)法哲学和法理学家的界定

西方法理学对于法律一词的界定,无非是实在法/自然法、制定法/习惯法、国家法/社会法、法典/判例/习惯等分类。每一组概念的后者,都能找到民间法的印记,但是每一种都不能全面和独立地界定民间法的中心与边界。从词义上考察,民间法/国家法的二元对立的区分似乎最能说明民间法,但是“国家”一词又充满了歧义。历史唯物论中的国家与民族国家论中的国家,同词不同义。以现代国家法反推并涵盖古代官方法,泛泛非严格意义而言,似乎也可以成立。

民间法是土著之法,非官方之法,通常被认为是国家法之外的非真实存在物。但是,民间法有自己的体系,它建立在血缘、地方、部落、职业、宗教和志愿社团的基础之上。土著之法因历史而进化,内有自身力量的推动,外有国家法的认可和排斥。最后,促使国家法某种程度上的修改。(7)Chiba Masaji, Book Review: Folk Law, Asian Folklore Studies, Vol.54 No.2, 1995, p.322.

荷兰法学家研究中世纪罗马法史后,提出欧陆法学体系的一般概念,其中留有“民间法”的空间。荷兰法学家认为,罗马时代,市民法就是典型的民间法。到拜占庭时代,拜占庭是一个专制的国家,那个时候的罗马法成为一种国家法。欧洲中世纪,教会法和商人法,则是非国家性质的公共法。荷兰法学家在研究中世纪罗马法之后,得出自己的结论。已故荷兰阿姆斯特丹大学法理学教授霍默斯的说法是:国内法和国际法之类,属于公法,带有国家印记的典型结构;非公共法属于私法,私法包括:其一,国家制定的对其疆域内臣民有约束力的市民法;其二,各种非国家社区内部共同体法,比如宗教内部神圣法,内部公司法等;其三,合同、商业习惯等非市民协调法。(8)H. j. van Eikema Hommes, Major Trends in the History of Legal Philosophy, Phi Brouwer &John Kraay trans. North-Holland Pub. Co. 1979, p.399.

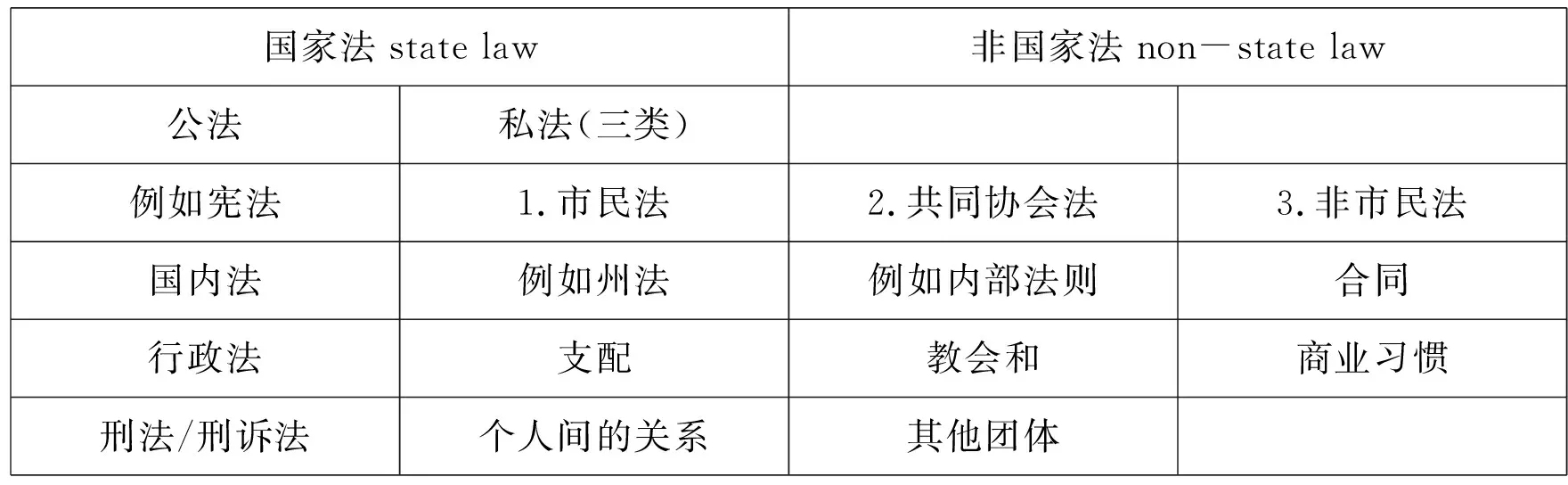

在此基础上,荷兰基督教法哲学教授杜耶维尔德(Herman Dooyeweerd)以国家法/非国家法和公法/私法为标准,对法律进行如下的分类:

国家法state law非国家法non-state law公法私法(三类)例如宪法1.市民法2.共同协会法3.非市民法国内法例如州法例如内部法则合同行政法支配教会和商业习惯刑法/刑诉法个人间的关系其他团体

按照这个思路,国家法包括公法和私法中的市民法,非国家法则是私法中共同协会法和非市民法,前者比如教会和其他团体内部法则,后者比如合同和商业习惯。逻辑上因此分为四组:私人/国家(市民)法、公共/国家(共同)法、私人/非国家(共同)法和非国家惯例的非市民法。(9)David S Caudill, Christian Legal Theory: the Example of Dooyeweerd's Critique of Romanist Individualism and Germanic Communitarianism in Property Law, 5 Geo. J L. &Pub. Pol`y 531, 2007.

其他欧美学者也有类似的研究,年轻人和年老人的代际之间、男人与女人性别之间、原著民和殖民者之间文化差别,都会导致对国家法与民间法的不同态度。东方社会的复仇和西方社会历史上的决斗,都是民间法与国家法冲突的典型例证。托克维尔考察新生美国民主的时候,他的观察是西部拓荒时代“就是一个野蛮的国家,男人们每天都要为生活的不幸而战斗”,这就使得“他们的性情更加容易愤怒和暴力,结果更加远离社会”。“捍卫荣誉之人的标配是面对侮辱的时候要迅猛和有力地报复”,“不计后果的报复行为,才能消解对荣誉的威胁”。在这样的背景下,决斗被认为是可接受的社会规范。即使19世纪有了反决斗成文法,公众对于因荣誉杀人的人也抱有同情,很少给他们定罪,因为陪审团认为,决斗是对辱骂、侮辱和诽谤的合适的反击。(10)John Alan Cohan, Honor Killings and the Cultural Defense, 40 Cal. W. Int`l L. J. 177, 2010.

澳洲的学者将民间法和家庭法联系了起来,认为现代社会同样存在着民间法。网络世界的发展,法律信息处理也出现了新的情况。国家的实在法与民间法出现了分离,前者是指判例法、成文法和官方法律渊源,后者指网络法律资讯和民间媒体资源。家庭法中的调解,也让民间法的适用更为广泛。家庭法的当事人不愿意去法庭解决争端,减少了国家法对家庭事务的影响。商业利益、宗教文化,反而更有效提供纠纷解决方案。以澳大利亚为例,家庭调解,特别是离婚分居后的线上调解,法律正式渊源仅起了次要的作用,“非正式渊源,比如网络、朋友和家庭、宗教或者社区领袖,以及公共媒体,对于参与者来说,比正式法律建议更为重要。即使要寻求法律建议,法律建议也只是与非正式通道平行的另外一个信息来源,而非单一的权威链接点。”(11)Jonathan Crowe, Bargaining in the Shadow of the Folk Law: Expanding the Concept of the Shadow of the Law in Family Dispute Resolution, 40 Sydney L. Rev., 2018.

(三)一本书名叫做《民间法》的论文集

1994年,美国南加州大学政治学教授艾丽森·邓德斯·伦特恩和加州大学贝克利分校民俗和人类学教授阿伦·邓德斯父女(12)Jill clayton, Review: Folk Law, Folklore, Vol. 106, 1995, p.120.共同编辑了2卷本的《民间法:不成文法的理论和实践论文集》,这是一部以“民间法”为题的研究成果合集。这里就其中有特色的论文做出一些介绍。

论文集分为两部,第一部分讨论基本理论“何为民间法?”,内容分为若干专题。首先,“历史语境下民间法的概念”,有时候“民间法”转化为“习惯法”的主题。(13)如果将民间法与习惯法等同,或者将民间法纳入到习惯法,那么民间法的研究深度和广度会有更多的资源和成果。在法理学、法律史学、法人类学、法民族学领域,习惯法是永恒的主题之一。梅因和萨维尼的历史法学将习惯法与个别判决和制定法并列。人类学家马林诺夫斯基直接论述“原初社会的犯罪与习惯”。但是,从语义上分析,民间法与官方法相对,习惯法与判例法/成文法相对,侧重点不同。外国法文献中,习惯法研究成果多于民间法,因此民间法学者借鉴了不少习惯法的研究成果。论文涉及古典罗马法、印度法和西非法的评述,习惯法研究的方法论;其次,“民间法研究的先驱”,内容广泛涉及欧洲法律人类学、早期俄罗斯原著与外族的法律遗产、日耳曼法律人类学的流派、荷兰法律人类学研究方法与理论、印度习惯法争议;再次,“民间法的确定性”,所辑论文关涉习惯法的法律研究方法、英属非洲习惯法的司法确定性、习惯法的成文化、习惯法的记录方法、赞比亚习惯法的确定性、南非白人对部落习惯法的平定;复次,“民俗、符号和仪式中民间法的表达”,论文主题有日耳曼语区民俗研究和法律史、日耳曼游戏歌曲中的日耳曼古代法、儿童法律民俗、尼日利亚司法体系中谚语的角色、习惯法的符号、贝都因人正义画像、泰国19世纪的“水判”、欧美之赎罪口语神判;最后,“民间法的法典”,论文有美索不达米亚的法律和历史、圣经和楔形文字法典、藏族民间法、马来习惯法的性质、摩洛哥与谋杀相关的习惯。

论文集的第二部分是民间法的实践。首先,“民间法的案例”,包括卢埃林和霍贝尔论描述的夏延人习惯法、(14)两人为美国法律人类学的奠基人。我国学界对卢埃林和霍贝尔不陌生,见两人合作的《夏延人方式》和霍贝尔《原始人的法》。赞比亚习惯法中的伤害与责任、巫术和法律、菲律宾部落中白人的法律、印度北部村庄里的法律诉讼、19世纪下半叶俄罗斯农村的家庭关系、美国纽约早期的“猪上街”事件与实证主义;(15)早期美国和英国的城市,农民和工人的习惯与财产权及政治实践的互动关系。历史上,新兴城市纽约街道上常有猪出没,一个方面,野猪带来了不方便,甚至在1849年霍乱暴发时也出现“猪上街”的情况,另外一个方面,穷人家庭又靠野猪生存。城市与野猪如何共存,习惯法如何为法律所认可,是法律上的一个难题。Hendric Hartog, Pigs and Positivism, in Alison Dundes Renteln and Alan Dundees, Folk Law: Essays in the Theory and Practice of Lex Non Scripta, University of Wisconsin press, 1994, p.40.其次,“冲突的民间法”,论文辑有“文明”的法律与“原始”的人民、西方与非西方的法律冲突、非洲的法律冲突、不善表达的前提、非洲习惯法与西方法理学、(16)非洲法中巫术与习惯法,是古老习俗与现代法律冲突的热点话题,参见徐爱国:《巫术入罪与出罪:一个法律史视角的解读》,载《社会科学辑刊》2017年第1期。文化和归罪的比较研究;最后,“国际民间法”,(17)民间法或者习惯法,是国际法中的重要法律渊源之一,国际法学有大量的研究成果,本文主题不涉及此议题。该文分析了法国法学家惹尼的国际习惯法的理论。论文包括惹尼习惯法学说、国际法上的习惯法、国际不成文法、国际习惯法的法律性质的苏联理论、外层空间国际法的习惯法渊源、从欧洲体系普遍性到世界体系地域性的习惯法。(18)Alison Dundes Renteln and Alan Dundees, Folk Law: Essays in the Theory and Practice of Lex Non Scripta, University of Wisconsin Press, 1994.

评论者称,本书的编辑者强调,当代社会充满了无限的非正式法律体系的因素。这些因素根植于法律过程参与者的心灵之中,比通常公认的法律概念更有影响力。对于“民间法”的理解,编辑者并未严格定义。有时候界定严格,有时候界定宽泛。论文作者们的主题,从不成文法到习惯法,都有关照。按照他们的理解,民间法适用于未开化民族,可以包括任何文化模式下的人类行为。违犯者受到的惩罚,不限于现代社会的金钱赔偿和监禁。惩罚的程序,也并非一定需要正式性和公开性。论文集有66篇论文,提供了大量的例子,广泛涉及不成文法所支配的家庭、大学职员、商业协会、陪审团或上诉法庭。法律的文化地域,遍及俄罗斯、波兰、英格兰、瑞士、中国、法国和德国。(19)Walter Otto Weyrauch, Book Review: Folk Law, American Journal of Comparative Law, Vol.42, No.4. 1994, pp.807-810.

评论者称,民间法是法律多元主义研究中的一个部分,与之相关的概念是古代法、原始法和部落法等。法律多元主义研究成果斐然,代表性的学术作品有1992年萨科和埃里克(P. Sack and J. Aleck)的《法律和人类学》,1993年阿诺德(A-J. Arnaud)的《法律社会学理论百科全书》,1993年奇巴(M. Chiba)的《非西方国家法社会学》,1993年伯尔曼的(H. Berman)的《西方法律传统》,而民间法的显著成就,就是这部2卷本1037页的民间法论文集。评论者说,这部论文集是“法律人类学的无价之贡献”,介绍了丰富的历史概念和术语、政府官方确认和学者科学认可的议题,启迪我们对于国家法之外民间法的重要性。(20)Chiba Masaji, Book Review: Folk law, Asian Folklore Studies, Vol.54 No.2, 1995.

另外的评论称,民间法有着大量令人困惑的术语,包括习惯法、不成文法、普通法、土著法、活法、原始法和非法典法。口头相传、社会定义、传统义务和禁止的合体、团体的制裁和企求、家庭和家族的约束、惩罚的痛苦和没收。评论者称赞全书有一个很好的导论,选择了一批让人惊喜的民间法的论文。不足的是,编辑者遗漏了一些应该有的内容:“半自治社会领域”的法律与社会变迁、社会事实和构造、法律多元主义、社会治理、地方治理和新权威主义。(21)Van Rouveroy van Nieuwaal, Book Review: Folk Law, Anthropos, Bd. 91, H. 1./3P287, 1996.

二、从民间法到官方法:伯尔曼论日耳曼民间法的变迁

伯尔曼是国内熟知的美国法文化学者,一部《法律与革命——西方法律传统的形成》向中国法学界展现了西方法律传统形成的全景。以他的观点,西方法律传统的形成,其实就是欧洲蛮族法经过基督教教会和国王的加工,步入现代法律的过程。伯尔曼教授在他的著作和论文中论及了“民间法”,(22)伯尔曼教授的《法律与革命》的上篇中译本将Volklaw翻译成民俗法,这里还原成“民间法”。以日耳曼法的演化过程来区分民间法和官方法,民间法如何转变为寺院法和王室法,最后形成现代西方法律传统。(23)伯尔曼教授将西方法律传统的形成追溯到基督教的教皇革命,或者说追溯到宗教的起源,使他的理论与其他法律史学区别开来。评论者称,西方法律传统的历史通常追溯到波伦亚法学派,追溯到市民社会的法律。伯尔曼教授的《法律与革命》取得巨大成功,就书评的数量、传播的范围、其他语言的翻译,虽然不能与英国的梅特兰和波洛克比肩,但肯定超过了同时代的法律史学家弗里德曼。换言之,伯尔曼教授的观点可信度有多高,历史学家会有争议,但是,他的确开辟了法律文化史的新思路和新观点,不失为一家之言。R. H. Helmholz, Harold Berman's Accomplishment as a Legal Historian, Emory Law Journal, Vol. 42, No. 2, Spring 1993.

伯尔曼教授将西方现代法律定位于11世纪晚期。在此之前,西方法律与其他社会制度并无明显的区分,宗教制度、政治制度和法律制度混在一起。没有专门的律师和法官,没有法学院和法学培训机构。民众议会发布的判决和国王偶尔宣布的法律,不具有系统性。法律是地方性的和不成文的,8-10世纪的原始民间法,与国王和皇帝的官方法同时存在,构成社会结构的交织构造。只是到了11世纪晚期和12世纪,西方才出现了“法律的科学”。在伯尔曼教授心里,法律科学是与职业法庭、立法体系、法律职业和法律文献相关联。1075年教皇格利高里七世宣布教皇对世俗国王的胜利,1170年大主教托马斯·贝克特对英国国王的胜利,都是西方法律传统形成时期的标志性事件。(24)Harold Berman, The Origins of Western Legal Science, 90 Harv. L. Rew. 894, 1977.此后几百年,欧洲的民间法似乎完全绝迹。先是教会法,后是世俗政治法,新的经过深思熟虑而构建似的法律得以产生。寺院法、城市法、王室法、商人法、封建法和庄园法,构成了欧洲民族国家形成之前的多元法律体系,为西方法治主义的形成奠定了制度基础。伯尔曼分三个环节描述了日耳曼民间法转化为现代官方成文法的历史过程。(25)Harold Berman, The Background of the Western Legal Tradition in the Folklaw of the Peoples of Europe, the Univ. of Chicago Law Review, Vol.45, No.3, 1978.

(一)“欧洲法律秩序之习惯法”

欧洲北部和西部民族早先的法律秩序,存在于各类部落之中。每个部落都有自己的法律:法兰克人、勃艮第人、西哥特人、东哥特人、伦巴第人、阿拉芒人、巴伐利亚人、佛利西亚人、图林根人、东萨克逊人,也就是法兰克帝国境内的各部落,最后合并和分立为德国、法国和北意大利。盎格鲁人,西萨克逊人、裘特人、卡尔特人、不列颠人,后世形成了英格兰。丹麦人、挪威人、芬兰人和其他斯堪的纳维亚,后形成北欧各国。(26)中世纪早期横向欧亚原始法和社会组织的比较,可以参照 Walter Pohl, Genealogy: A Comparative Perspective from the Early Medieval West. in Meanings of Community across Medieval Eurasia: Comparative Approaches, edited by Walter Pohl et al., Brill publishers, 2016, pp. 232-270.大致从公元6世纪到10世纪,部落内部的基本法律单元就是宗族,宗族是基于同志般的友谊和信任的联合体,部分依靠血缘关系,部分依靠相互保护和服务的誓言。宗族之外人的侵犯,会导致血亲复仇的报复或者家族宗族之间的协商。地域上,家族构成村落、村落构成百人团和郡县、郡县构成松散的公国或王国。

在部落和地方首领与国王和宗教权威之间,11世纪后半叶之前,王室和宗教权威并不改变世俗部落、地方和封建领地原本的法律秩序和基本制度。中央王室权威在宗教顾问帮助下,开始负责发布部落和地方的成文法令集。伯尔曼认为这些就是我们所知大量民间法的来源。最早的“蛮族法”,是萨利克法典(lex salica)。法典列举了具体的金钱制裁:没有应原告传唤到地方法庭应诉,被告要支付原告赔偿;侵犯了受害人,例如谋杀、侵害、盗窃,不当行为人要支付赔偿。最早的盎格鲁撒克逊法律汇编,是埃塞尔伯特法(laws of Ethelbert)。埃塞尔伯特是肯特的统治者,该法详细列举了各种损害赔偿的目录:失去一条腿的价格、一只眼的价格、奴隶受害人的价格、自由人受害人的价格、牧师受害人的价格,4颗门牙每颗值6先令,相邻的牙齿值4先令,其他牙齿值1先令;大拇指、大拇指指甲、食指、中指、无名指、小指,以及各自的指甲,都有不同的价格。

纠纷的解决方式,可以是血亲复仇,也可以是家族之间或者宗族之间金钱赔偿的和解。(27)欧陆中世纪的血亲复仇和神判,也可以参见[美]孟德·斯密:《欧陆法律发达史》,姚梅镇译,中国政法大学出版社1999年版,第47-48页。协商程序可以在公共大会上进行。事实的判定和证据的效果,主要依据神判。火判和水判是基本的形式,前者适用于高级别的人,后者适用于普通的人。蒙眼赤脚踏过发光炙热的铧犁,或者手持热铁,伤势愈合得快,意味着无责。水判又分冷水判和热水判。冷水判中,嫌疑人浮上水面,因为违反自然律因此有罪;热水判中,光膀光腿伸入滚烫水中,抽出来后无碍,意味着无罪。(28)英格兰早期的冷水判和热铁判,见Margaret Kerr, Richard Forsyth and Michael Plyley, Cold water and Hot Iron: Trial by Ordeal in England, the Journal of Interdisciplinary History, Vol. 22, No.4, MIT Press, 1992.牧师之法,一口不能吞下一大块面包或者奶酪,说明他有罪。

民间法是不成文的,通过戏剧化的仪式和行为表现出来。或者,法律存在于无数的格言之中,甚至以诗歌的方式表达出来。法律历史学家称此类法律为“太古法”(archaic law),不仅存在于11-12世纪前的日耳曼民族,而且存在于印欧语系欧洲其他民族。(29)“太古法”是一个广泛的概念,从汉谟拉比法典到希伯来法典,从古希腊德拉古法和梭伦立法到古罗马十二表法,以至于日耳曼蛮族法都包括在太古法之内。太古法以成文法的形式出现,立法者通常是将习惯法确认为成文法,William Seagle, Quest for Law, Archaic Codes, chapter ix the archaic codes, pp.105-109, New York: A.A. Knopf., 1941.不同时间和不同地点,相似性和差异性同样存在。

(二)“日耳曼法的动力元素:基督教和国王”

伯尔曼教授认为,日耳曼法从不成文的民间法发展到成文、系统和智识的正式法律,基督教和国王合并发力,前者提供智力,后者供给权力。

第5世纪和第10世纪之间,基督教在欧洲扩散,威胁了日耳曼民间法的生存。这里,伯尔曼对日耳曼民间法有一个描述:民间法“建立在部落战神的神话之上,其中有河神、森林之神和山神。部落的国王是神祗的后代,绝对忠诚于血亲和世族的纽带,遵从于命运的安排”。基督教使徒的观念、三位一体的观念、超越尘世命运和死亡的自由观念,对于日耳曼人来说,过于陌生和抽象。从第5世纪到第8世纪,成千上万的僧侣从山林的隐士住进了修道院,教会演变成了一个社会组织,逐渐对日耳曼社会制度产生影响。这个时期的基督教,不同于后来的天主教会,更类似于东正教。基督教徒的最高理想是人的神圣和修道院生活,强调超越尘世生活的精神世界。但是,修道院也并非世外桃源,而是与社会、政治和经济生活密切相关。它并不与政治体对立,而是生于其中。宗教信仰与政治、经济及法律合为一体,相辅相成。宗教生活和世俗生活相互交织。(30)12世纪中叶克莱尔沃的圣伯纳德(Bernard of Clairvaux)修道院与法律职业的关系、世俗与神学法律教育和法律职业的互动关系,参见Amelia J. Uelmen, A View of the Legal Profession from a Mid-Twelfth-Century Monastery, 71 Fordham L. Rev. 1517, 2003. 作者在伯尔曼等法律文化学者基础上,历史个案地考察了修道院与法律学说的渊源关系。

基督教带来了写作,写作使习惯固化成为可能,习惯不再缺乏肯定性。基督教的牧师成为了国王的顾问,因为其写作的天赋,也得到了国王的保护。基督徒打破了民间法不可变的神话。6-11世纪,日耳曼法这个原本带有性别、阶级、种族和年纪偏见的法律,受到了基督教的影响:众生平等,在上帝面前,男女、奴隶自由人、穷富、儿童成年,都是平等的。

但是在11世纪晚些时候,基督教在民间法发展过程中也强化了血缘关系的概念。国王要仁慈,要保护穷人和无依无靠之人。8-11世纪,法兰克国王和盎格鲁撒克逊国王都被当作上帝派往人间的法官,他们在非常规案件中保护孤儿寡母,如同强大的父亲。逐渐地,国王的权威达到新的高度,在基督教的帮助下,从部落首领上升到了国王。国王和主教发布新的法律、主持法庭。教士将罗马法的遗产从拜占庭重新带回到了西方。王室和教会以更睿智的方式创立了新的法律制度,超越了部落和地方性的法律。一种“官方法”在“民间法”轨道上发展成熟起来。“在欧洲,直到11世纪晚期,民间法的基本轮廓还是部落的和地方的,带有些许封建元素。血缘关系依然是一个人法律地位的主要出发点和保证。国王不会主动去创立民间法。”(31)同前注, Harold Berman文。依日耳曼法,只有当一个人穷尽了地方法院所有机会之后,他才到王室法院寻求救济。

(三)“悔罪法和与之相关的民间法”

如果说教会和国王从制度和精神层面上加速了民间法的变迁,那么法律内容上的变化,则要追溯到教会的悔罪法。早期的教会法,虽有罗马天主教的深厚遗产,但是也没有后来组织完善且独立的制度形态,没有单一的法律实体,只有个人的精神归属体。修道院依然屈服于部落、地方与封建、国王和皇帝。但是,基督教一直有一套全面的赎罪制度。赎罪制度一方面加强了民间法,另外一个方面也受到民间法的强化。赎罪制度是基督教刑法的一个独立实体,起源于修道院。每个修道院都有自己的法律秩序,有其工作、祈祷、行政和管教的规则。(32)评论者将伯尔曼“宗教和法律的关系”归纳为三点:法律之中有宗教之维、宗教之中有法律之维、宗教和法律互动。评论者称,伯尔曼教授对此主题的论证,堪称“我们的新布莱克斯通(our new Blackstone)”,“新格拉提安”(the new Gratian),见 John Witte Jr., A New Concordance of Discordant Canons: Harold J. Berman on Law and Religion, 42:2 Emory L J 523, 1993.6世纪开始,各知名的修道院院长都撰写规则集,称为忏悔录,规定每种罪恶的特殊悔罪方式。成文的忏悔录不仅用于管教僧侣,也约束信仰基督的人们。

4世纪教皇大巴西流列举了各种罪恶的赎罪形式:性犯罪和婚姻侵犯类有强奸、通奸、再婚和乱伦;宗教犯罪类有巫术、偶像崇拜和侵犯坟墓;世俗的犯罪各种谋杀、盗窃、伪证、堕胎和弑婴。赎罪的目的是与上帝和邻居达成和解,宗教意义上的罪恶与世俗意义上的犯罪,交织在一起。赎罪也包括对受害人的赔偿和对受害人亲属的帮助。赎罪的惩罚,既有轻微的形式,也有严厉的处罚。轻微的惩罚包括睡在水里、睡在坚果上、与尸体共眠,或者站立伸开手臂背诵7遍诗篇。这个时候,赎罪就是对灵魂的施药,惩罚就是治疗。最严厉的惩罚,就是革除教籍。革除教籍意味着切断罪恶之人与上帝和教会的关系,剥夺他参与圣事的权利,比如圣餐、婚姻、葬礼等。

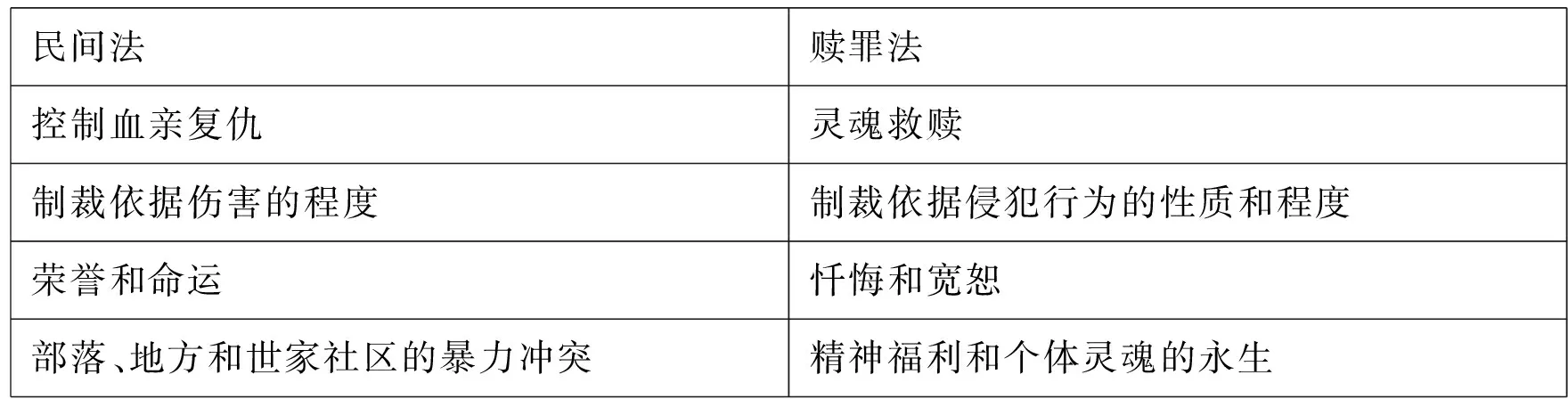

伯尔曼教授将赎罪法与民间法作了对比:(33)同前注,Harold Berman文。

民间法赎罪法控制血亲复仇灵魂救赎制裁依据伤害的程度制裁依据侵犯行为的性质和程度荣誉和命运忏悔和宽恕部落、地方和世家社区的暴力冲突精神福利和个体灵魂的永生

虽然民间法与赎罪法差别显著,但是两者都属于同一文化现象。所有重要的世俗犯罪,比如谋杀和抢劫等,同样需要宗教上的救赎;所有重要的宗教罪恶,比如性与婚姻之罪、巫术、违反誓言等,也是世俗民间法制裁的对象。通常,惩罚罪犯的“世俗”权威实际上由牧师担任。

伯尔曼将民间法单列,将习惯法/国家法的传统分类区别开来,在西方法学家中算是独树一帜。在民间法向国家法过渡过程中,伯尔曼特别强调了宗教和寺院法的作用,也使得他不同于主流的法律史学家和法理学家。这里,可以与昂格尔《现代社会中的法律》的类型模式做出比对。在昂格尔那里,法律的发展伴随着社会的形态不断变化:从传统社会的习惯法,到贵族社会的官僚法,最后到自由社会的现代法治。从相互作用的习惯法到具备公共性和实在性的官僚法,类似于伯尔曼民间法到国家法的变迁。在宗教因素影响法律问题上,伯尔曼将基督教与国王捆绑到了一起,而昂格尔则把宗教因素归类到现代法治秩序形成的促进元素之中,也就是说,多元利益集团与超现实的神学自然法造就了西方的法治社会。(34)参见[美]昂格尔:《现代社会中的法律》,吴玉章译,译林出版社2001年版,第151页。尽管如此,昂格尔的解释和伯尔曼的解释,都与马克斯·韦伯“新教伦理与资本主义”套路有着思想史上的渊源关系。

三、现代社会中的民间法

(一)刑事诉讼中的文化抗辩理由

多元主义者在民间法研究中所取得的最成功的学术成果,乃是刑事诉讼中的“文化抗辩”的理论。被告人生活在现代文明与法治的社会里,被告人的行为以现代西方法律理念看来,是一种犯罪的行为,但是,以被告人自己的文化背景来看,他的行为在自己的民族和文化中确是正当的行为。文化的差异,决定同一行为完全不同的法律后果。现代文明社会的法律,能容忍边缘人群的“变态”行为,就意味着现代社会允许民间法的存在。如果抗辩理由成立,就意味着此项民间法是现代国家法的一种例外和补充;如果抗辩理由不成立,就意味现代法律对此项民间法持排斥和否定的态度。

刑法中的“文化抗辩”,学者们研究成果丰硕,挖掘了不少经典案件和事件。在澳大利亚,一个来自土耳其父亲杀死了自己十几岁的女儿,因为他闺女的婚前性行为挑战了他的文化认同和宗教信仰。一个尼巴仑女子杀死了一个向她求爱的男性亲属,她称自己的行为符合自己的文化规范。几个土著澳洲女子杀死了一个白人男子,因为该男子酒后称她们中一个女子是“黑巫”另一女子为“荡妇”。她们称,杀死此男子合乎土著人的行为规范。在美国加州,一个苗族男人绑架和强暴了未成年女子,却称自己实施了老挝抢婚的习俗。一个日本女子在得知丈夫有婚外情后淹死了自己的两个孩子,然后试图自杀。她这种日本式的母子自杀礼仪,得到了洛杉矶日本社区2万5千名成员的请愿。一个纽约的中国男人用羊角榔头击碎了妻子的头颅,因为妻子与人通奸、严重违反了中国文化的羞耻感。(35)同前注⑤,Mitra Sharafi文。比较法的研究,以及阿拉伯和伊斯兰民族的文化抗辩和荣誉杀人民间法理论与事件,同前注,John Alan Cohan文。

刑事案件中的文化抗辩理由,有些案件得到了陪审团的认可,更多的案件并未被法庭采纳,被告人依然被判定罪名成立。学者们称,要使国内法采用文化抗辩的理由,在司法审判中采取一个跨国文化的视角,还需要更多工作。通常,文化抗辩理由是国际法上“文化权利”的衍生物。只有当一个民族国家内部有了多文化并存的可能性,法庭采用文化抗辩的可能性才能增加。当然,新的冲突和法律难题还会出现,希望文化抗辩理由的被告人,通常是这个国家少数民族或外来民族,典型的是亚洲民族和伊斯兰民族要在西方国家获得保持自己民族生活方式的权利,主流民族是否容忍少数民族“怪异”和“野蛮”的习惯,实在是耶林“为权利而斗争”的法律实践。即使多数民族认可和容忍了少数民族的特殊生活方式,多数民族的人们还会提出法律平等的法律诉求。(36)Alison Dundes Renteln, Cross-Cultural Dispute Resolution: the Consequences of Conflicting Interpretations of Norms, 10 Willamette J. Int`l L. &Dispute Res. 103. 2002.

(二)华人女子在美杀子案

我们看一个具体的个案,在这个案件中,被告人成功运用了文化抗辩的理由。案件审理发生在1991年,案由是一位华人女子在美的悲愤杀子,加州检察官提起谋杀指控。

被告人吴某,1943年在中国香港出生,(37)判决书中称被告人为中国西贡人,疑似笔误。因为女子出生在中国香港,香港有西贡区,所以怀疑法官误将香港西贡与越南西贡混淆。后移民澳门,与1963年移民美国的吴姓男子一直有交往。两人早年各自成家,1978-1979年间,吴姓男子联系被告人,称对自己婚姻不满,妻子无子,意离异,邀请被告人赴美为其生子。男子汇款2万美金准备签证。被告人成功赴美后,与男子母亲住在一起,(38)依照当事人的说法,被告人与吴姓男子的母亲是朋友。被告人因其母认识其子,与其子生下一子,取名叫“悉尼”。悉尼与祖母生活在一起,后祖母患癌症,临死前曾要求被告人将孙子带回澳门。吴妻当她为家庭朋友。剩下的1万5美金,被告人与吴姓男子开了新的联合账号。1979年12月和1980年1月间,吴与妻离婚,未告诉被告人。1980年11月,被告人为吴怀孕生子,取名悉尼。吴姓男子没有与被告人结婚的意思。被告人很绝望,且不懂英文、不会驾驶、没有美国社会保险,提议回澳门生活。吴姓男子没有劝阻,1981年2月,被告人回澳门,悉尼与吴姓男子一起生活。

从1981年到1989年,被告人请吴姓男子带悉尼来看望她,但未成行。1987年,吴姓男子告诉被告人说自己经营的餐馆需要钱,被告人回复如果他带悉尼见她,她可以借给他钱。1988年,吴带着悉尼到香港,悉尼当时7岁,被告人给吴姓男子展示10万美金的现金和100万港币的存单。此款项其实归被告人的闺蜜(39)此闺蜜是被告人澳门先夫的妹妹。被告人在澳门有过一次婚姻,且生有一女儿,女儿未出现在本案中。判决书里记载,此闺蜜是被告人澳门丧偶后亲近的知心朋友。89年前后三人的复杂关系中,闺蜜为被告人的系列行为提供了财力上的担保。所有,被告人是想引诱吴带孩子来看她。这次会面,吴许诺婚姻,但被告人拒绝,认为婚姻许诺是图其钱财。她曾经想跳窗自杀,被闺蜜阻止。

按照被告人闺蜜的说法,吴姓男子在香港期间想让闺蜜给他的饭店投资,闺蜜说不了解他的餐厅。吴姓男子说香港将会回归大陆,可以帮她移民美国。他的建议是先与闺蜜结婚,移民美国后然后再与被告人结婚。吴姓男子后来还为此办法给闺蜜写过一封信,电话询问是否收到此信。闺蜜婉拒他的建议,此事未告知被告人。

1989年8月,被告人和闺蜜去拉斯维加斯和旧金山旅游,听说吴姓男子的母亲即悉尼的祖母病危,被告人去看望她。悉尼的祖母交代被告人:如果她死了,被告人最好带走悉尼,因为吴姓男子不会好好照顾悉尼。8月底,吴姓男子到拉斯维加斯,9月1日,吴姓男子与被告人结婚。9月5日,他们到洛杉矶咨询移民的事。不过,被告人一直不信任吴姓男子,认定此男结婚的原因是误认为她有钱。从洛杉矶返回的路上,被告人问吴姓男子是否因为她的钱财才与她结婚,男子说出钱之前她没有权利说三道四。被告人问婚姻仅仅为了悉尼身份合法化是不是不值得,男子的回答是他找人帮他生孩子很容易。

咨询律师后,被告人告诉吴姓男子她9月16日飞机回澳门,让他不要告诉悉尼这个信息,因为她想与儿子悉尼呆上幸福的10天。吴问她是否会给他钱,被告人很生气。被告人将自己的6300美金给了吴,对吴说他太爱钱了。

9月9日,被告人与悉尼母子一起,玩耍和交流。悉尼告诉被告人吴说她“有病”且“麻烦”。他说吴有新女朋友,他们住在女朋友的房子里。吴让他天天早起,这样吴可以早上送女友的闺女上学。他不愿意起床,吴会训斥他和打他。悉尼说他觉得吴爱新女友超过爱他。想到悉尼祖母临终前交待她的话,被告人感到心悸、呼吸困难。她告诉悉尼她想死,问他是否愿意与她一起。他抱着她的脖子哭泣,她离开卧室,取下窗帘上的绳子。她回到卧室,勒死了悉尼。被告人后来说她不记得勒死的过程,她停止了呼吸,当她再次醒过来的时候,她吃惊发现悉尼已经死亡。她给吴写了一个字条,说他欺她过甚,“现在恶气已出,我死而无憾”,但是她没有提悉尼死亡的事。她再次想勒死自己,未成功。她去厨房拿刀割左腕,回到卧室躺在悉尼的身边。几小时后,吴回家发现被告人和悉尼。他叫来了警察和急救人员,警察确认悉尼已经死亡。急救人员发现被告人尽管脉搏和血压正常,但是意识处于下降状态。

被告人以谋杀罪被提起公诉,陪审团判定二级谋杀。被告人提起了上诉,提出了“文化抗辩”的理由。(40)People v Wu, 235 Cal. App. 3d 614, 1991.检察官的解释是,案件发生在美国,母亲在公寓里故意杀死了自己的儿子。在考察被告人行为动机的时候,即使需要考虑到行为人的文化背景,被告人也难以获得文化上的支持。一方面,中国文化并不鼓励弑子行为,另外一个方面,被告人也不是一个传统的中国女人,也没有受到过相关文化的影响。被告人的行为类似于古希腊神话里的女巫美狄亚,(41)希腊神话中科尔喀斯王埃厄忒斯和厄底亚之女,赫利俄斯之孙女,伊阿宋之妻,善巫术。美狄亚爱上伊阿宋,帮助伊阿宋成就事业,为了丈夫杀兄弑父。后伊阿宋爱上了科任托斯的公主格劳刻,美狄亚气极。在他们结婚时美狄亚送给格劳刻一身毒衣,格劳刻中毒身死。为了不给伊阿宋留下一点安慰,美狄亚又杀死了自己的两个孩子。参见刁绍华主编:《外国文学大词典》,吉林教育出版社1990年版,第1734页。为了报复背叛自己的丈夫、杀死两人共同的孩子满足复仇的欲望。本案中,被告人的行为是出于对悉尼父亲的仇恨,而非对儿子悉尼的爱。

被告人律师的看法正好相反。他认为,行为人的动机、思考和犯罪恶意,都与自己的文化背景相关。被告方聘请了超文化心理学的专家证言,专家的说法是被告人处于情感危机之中,取刀、拿绳、勒子、割腕,整个过程中她的情感与她的文化背景交织在一起。“所有的想法都汇集到她的头脑里,她不能呼吸”,“不由自主地限定于这样的想法,要把儿子带离困境以获得新的生活”。专家证言中提到,被告人告诉过他:“中国人对死后的看法是,存在着一个天堂的极乐世界。她只能找到这样的出路,带上儿子,母子最后能共同生活在另外一个天堂世界。”“如果在这个现实世界里无法获得幸福的话,她只能寻找新的天堂”。专家说,“依据我超文化精神病学的理解,依据我对中国文化的认识,从我从被告人那里获得的信息,我认为她认定她的做法就是出于母亲的爱。当她意识到没有希望在这个国家和在这个世界生存下去的时候,母亲的责任就是要带着孩子离开”。“这是母亲的利他主义,难以被西方人理解。西方人看来,儿童出于无助境地的时候,社会工作者能轻易地将儿童带离父母。但是在亚洲,当母亲自杀把孩子孤单留在这个世界的时候,他们通常被认为这是不负责任的行为。母亲会担心:要是她死了,她的孩子会怎么办?谁能照顾她的孩子?谁能给予真正母亲的爱?”

法官采用了被告人方的辩护理由,需要从被告人的文化背景中分析她的精神状态,从而确定她的犯罪行为是否排除合理的怀疑。法官说,一审法院没有指导陪审团考虑被告人无意识状态,(42)被告人杀子是否构成谋杀罪?抗辩双方围绕两点展开:其一,被告人的极度悲愤下是否丧失意识,处于“无意识状态”下?如果无意识,就无谋杀的故意,因此不能构成谋杀罪;其二,文化背景是否可以成为抗辩理由?文化背景上考察,被告人杀子行为,究竟是故意剥夺他人生命,还是爱子带他去天堂的行为?前一个议题与本文主题无关,所以不展开描述。也没有指导陪审团文化背景的考察,二审法院撤销一审的判决,推翻一审的判决。

(三)侵权之诉中的文化冲突

侵权法中的文化冲突,表现得更为突出。侵权行为是一种不当行为,不当行为是社区里受到道德谴责的行为。道德的社区标准,与社区的道德观相关。以人类学对角度看,不同种族不同民族,侵权的构成不同。侵权行为法里,至少两处与民间法相关,一是侵权法核心词语“理智之人的标准”,二是英美法里的陪审团。前者,侵权行为是否成立,要以理智之人的判断标准。后者,事实的判定要依据陪审团的认定,而典型的陪审团由12个社区普通人构成。理智之人和陪审团,就是本地普通人的认知水平。(43)Mark A Geistfeld, Folk Tort Law, in Handbook of Private Law Theories, Edward Elgar Press, 2020, p.338.

人类学家将“理智之人”的法律尺度研究非洲部落的司法程序,“理智之人”的理解与“民间认识”密切相关。不同部落里的人,“理智之人”的标准不尽相同。即使是在法律发达的国家,不同国家和不同民族的理智之人同样带有各自的“民间法”色彩。(44)A. L. Epstein, The Reasonable Man Revisited: Some Problems in the Anthropology of Law, Law &Society Review 7, No. 4,1973.

民间法现象同样存在于比较侵权法之中。已故英国上诉院丹宁勋爵曾经举个一个例子:一个刑事案件发生后,犯罪嫌疑人在审判之前,假定一家新闻媒体做了报道,新闻媒体以名誉损害之诉被告上法庭,英国法院的判决与美国法院的判决是不同的。在美国,在犯罪嫌疑人的名誉权和新闻媒体的言论自由之间,法官会保护宪法第一修正案下的新闻自由,法官会驳回原告的诉讼请求。但是在英国法院,法官会支持原告,因为在原告未被判定犯罪成立之前他被视为无辜之人,其名誉权受到保护;而且,新闻媒体做庭审报道,实际上是对法官的一种藐视,法官可以判定新闻媒体藐视法庭罪。(45)Lord Denning, The Function of the Judiciary in A Mmodern Democracy, Pakistan Horizon, Fourth Quarter, Vol. 16, No.4, 1963.以民间法的原则看丹宁勋爵的例子,就可以如此演绎:如果案件发生在英国,美国媒体报道英国的犯罪案件,美国的言论自由是英国法域下的民间法;如果案件发生在美国,英国的媒体报道美国的犯罪案件,英国的人身保护令是美国法域下的民间法。

(四)侵权诉讼中的民间法案例

斯特瓦特夫妇打电话给丰田公司的一个销售公司,说他们有兴趣购买一辆丰田汽车。丰田公司的销售人员在电话里的估价是5400美金。当原告夫妇去零售店看轿车时,销售人员说有些附件要加在车上,因而总价格是5800美金。斯特瓦特夫妇表示,他们还想要加上空调和一台Am-Fm的收音机。销售人员说愿意让价出售1976年出品的火星牌空调器。双方当事人讨价还价后,最后成交。销售人员填好了一份购买单,表明轿车带同空调和收音机总价格是6700美金。他们问斯特瓦特夫妇是否愿意购买一种被称作“温柔爱心照顾”的急救包,价格是217美金,斯特瓦特夫妇拒绝。他们在购买单上签字,并表明他们不想购爱心急救包。所有这些协商之后,斯特瓦特夫妇到了经理办公室。经理与他们要详细讨论TLC急救包,随后,斯特瓦特夫妇同意购买这种急救包。经理然后填了一份文件,表明附加购买TLC急救包,价格为217美金。

斯特瓦特夫妇取其车并离去,当时除了窗户上的标签外,夫妇两没有拿走任何文件。窗户标签所显示的轿车的总价格为5400美金,其中包括对TLC急救包的选择权。收到邮寄的销售文件后,斯特瓦特夫妇意识到,他们为TLC急救包付出了两倍价款:一是标签上表明的轿车本来应该包括的急救包的价款,二是经理向他们推销的急救包价款。斯特瓦特夫妇去零售店交涉,经理和销售人员告诉他们,因为他们在调空器上作出了较大的让利。斯特瓦特夫妇提起欺诈的侵权行为诉讼。陪审员认定支持斯特瓦特夫妇,判定217美金补偿性赔偿,加上50000美金惩罚性赔偿。被告Village丰田公司上诉到阿拉巴马最高法院。

最高法院分析,还是按照阿拉巴马州的法典欺诈的构成要件展开:第一,被告作出了一项虚假的陈述;第二,该陈述涉及一项实际存在的事实;第三,该陈述为原告所信赖;第四,原告因该错误陈述而受到损害。法官认为,丰田公司分割和推销行为,满足了民事欺诈的所有要件。法官说,证据足以支持我们认定,原告的行为是理智的。就提出的证据而言,陪审团可以认定,原告诚实地相信被告已经减去了TLC急救包的价格,增加了空调器和收音机的价格,从而达到总价格。这样,在这些情况下,原告合理地信赖了被告的错误陈述。我们认定,这种类型的欺诈行为足以恶劣到判定惩戒性赔偿的程度。这种案件中的赔偿判定,不仅是要惩罚被告,而且是为了保护公众,以阻止被告和其他人将来做出这种不当的行为。结论是维持原判。

在诉讼的过程中,被告丰田公司曾经也提到了类似于文化差异的抗辩理由。(46)本案一审中,被告方的证人称丰田公司的商业习惯就是如此,行为的性质仅仅是不诚实,以后会继续这样销售。原话是“The practice described in this case is a customary practice at Village Toyota”,“Conduct of this nature is simply dishonest”,“this continues to be the custom and practice of the defendant”. Village Toyota Co. Inc. v. Stewart,433 So 2c 1 1150,Ala. 1983。他们说,日本销售的文化,向来如此,都是分割销售部件,由此降低汽车总价,然后通过分割销售争取更大的利润空间。法官并未采信被告的说法,称即使被告的销售技巧是日本的传统习惯,但是丰田公司是在美国境内销售,应该遵守美国人的规则。日本的民间法在美国不起作用。(47)丰田公司被诉欺诈的另外一案。在南卡罗莱纳州,丰田公司以18649美元的价格卖给原告一辆车,告诉原告是“新车”,后来原告发现是一辆二手车。丰田公司称,新车标价为20737.74美元,本来就是折价出售。陪审团判定欺诈和欺骗。判定被告支付原告4000元实际损害赔偿和6000美元的惩罚性赔偿。丰田公司上诉,上诉院部分维持,部分撤销,发回重审,见Sparrow v. Toyota of Florence, Inc., 302 S.C. 418,1990。

文化冲突的案件,在国际私法侵权法领域,同样有着体现。典型的案件,一个尼日利亚爱波族女子到美国费城去看望自己的儿子,1986年10月1日不幸在美去世。其子委托一殡葬公司将母亲的尸体送到尼日利亚,殡葬公司委托美国泛美航空公司从纽约经巴黎送至尼日利亚哈尔科特港。计划10月15日从纽约启运,17日上午达到尼日利亚。爱波族组织2万人17日在村里迎接尸体到来,举行传统葬礼然后下葬。(48)Ibo族是尼日利亚东南地区的主要土著居民。他们相信死后灵魂的存在。人死之后,灵魂会寻找自己的尸体。他们相信转世,所以注重葬礼的仪式和典礼。如果让一个人在转世时成为天才,那么社区中足智多谋的人会为他主持葬礼。滥用或者毁损死者会被严厉禁止。Remigius Nwabueze, Spiritualising in the Godless Temple of Biotechnology: Ontological and Statutory Approaches to Dead Bodies in Nigeria, England and the U.S.A., 29 Man. L.J. 171, 2002.不幸的是,尸体运送出现状况,25日尸体才抵达尼日利亚,延迟了9天。

25日到达时,尸体已经损坏和腐败。支撑尸体的通风管折断,尸体暴露在空气之中。巴黎机场让法国一家殡葬公司修理了棺材、重新包装了尸体。后来尸体到了尼日利亚后,尸体包裹在粗麻布里,而这样的包裹在爱波族的文化观念里意味着死者属自杀。尸体面部朝下,爱波族文化里这又意味着死者死于无耻。事实上,死者的死因是肺炎。

死者儿子于1988年9月对泛美航空公司提起损害赔偿和惩罚性赔偿之诉。他称母亲尸体腐败预示着,他的生意会变得晦气,厄运会降临到他、他的家族、村庄和家庭身上。一审法院支持了泛美航空的简要判决申请。原告上诉至美国第三巡回法院上诉庭。(49)Onyeanusi v. PAN AM, 952 F. 2d 788, 1991.

诉讼双方的矛盾争议点在于,被告/被上诉人认为尸体属于“货物”,按照航空华沙条约,运输分为旅客、包裹和货物三类。包裹和货物发生损害,当事人应该在接到包裹后三天内提交书面报告,货物报告期限是七天;发生延迟。包裹和货物报告期限为14天。本案中,原告/上诉人两个月后也就是1986年12月25日才提交尸体损害和延迟到达的报告。超出了期限,上诉人不能通过华沙公约得到法律救济。上诉人不认同被上诉人的看法,他说他母亲的尸体不属于“旅客、包裹和货物”中的任何一种,华沙公约不适用于他母亲的尸体。被上诉人称,“旅客”是指活着的人,尸体肯定不是旅客,当属“货物”。

二审法官支持泛美航空公司的看法,认定尸体就是货物。法官援引了两个先例,一个是从加州运送尸体到爱尔兰,法院认定尸体是货物,另外一个是从休斯顿运往巴基斯坦,法院认定尸体不是货物。法官认同前者,反对后者。

上诉人反对法官的解释,提出新的看法是,国际航空的华沙公约,原文是法语,英语只是非官方语言。上诉人称,法语的“货物”一词,是指“任何可以商业交易的客体”。尸体不符合这个定义,因为尸体不能买卖。法官承认,英语与法语确实存在差异,但是,法官不认可这样的说法。而且,尸体是否具有商业价值,也是可以探讨的。虽然不能像其他货物那样买卖,但是人体组织同样可以具有商业价值。医学院和医院经常用尸体做医学培训和试验,人体组织和器官在器官移植中具有不可估量的价值。尽管医学和科学实验所用尸体来自捐献,但是我们不能否定其商业价值。在第三世界国家,比如埃及、巴西,都存在人体组织的交易。

最后,法官认定尸体就是一个货物,上诉人没有在法定期限内向泛美航空提出书面通知,因此不能受华沙公约的保护与救济。法官不是人类学家。不会去讨论原告与被告方关于“尸体”的尼日利亚爱波人的习俗。一个美国的法官,只能从现代法律意义上探讨“尸体”的物权属性,不会讨论“尸体”的灵魂和转世的意义。(50)可以比较一下尼日利亚的法院判决,Webber George Egbe v. Onogun, 被告及代理人闯进一家墓地,原告已故的父亲埋在这个墓地里。被告毁掉了墓碑和坟墓。原告提起非法闯入之诉,要求法院发布临时禁止令。Sampson Owusu, Adieu to the Test of Prima Facie Case in Interlocutory Injunctions -Nigerian Perspective, 16 U. GHANA L.J. 107,1982-1985。这是尼日利亚第一宗尸体争议案,一审法官拒绝发出临时禁止令,认为原告对其父亲的坟墓没有占有权的利益,不能申请禁止令。原告上诉,尼日利亚最高法院也没有实质性判定尸体的性质和归属,只是在程序上判定一审法院拒绝发出禁止令是否恰当。最高法院认为,一审法院法官对坟墓权的判定过于轻率,判定撤销一审判决。同前注,Remigius Nwabueze文。

结语

民间法意指与国家官方法相对的一种法律类型,民间法的古代对立物是“官方法”,现代对立物是“国家法”。或者说,法律的发展,从大众的民间法,中经习惯法和官僚法阶段,最后走到现代社会的国家法。古代社会的民间法,经常与“习惯法”、“民俗法”、“蛮族法”和“原始法”混同。法律史学家习惯于使用蛮族法和原始法的概念,法理学家则喜欢使用习惯法和民俗法的概念。比较而言,“民间法”一词使用率不频繁,学者论述“民间法”的时候,与习惯法内涵多有重合。

现代社会的民间法,经常与“潜规则”、“民族惯例”和“活法”互通。现代国家的法律强调法律的强制性、标准性和一致性,在一个民族或种族多元的国家,少数民族和边缘群体的生活习惯与现代国家法律之间存在着冲突。在强调法律统一性的国度,民间法能适用的空间较小、甚至不会认可少数人群的行为规范。在容忍文化多元的国度和国际交往领域,民间法有较大的适用空间。在相对容忍文化多元似的国度,少数边缘人群为自己的民间法获得国家的认可不懈努力,确立民间法在现代法律中的合法性。

刑法上的“文化抗辩理由”,是指被告人以自己民族的传统行为模式主张自己行为的合法性和正当性。这样的传统即使与现代法律精神冲突,也不失为一种可以原谅的、刑法上能够免罪或减罪的法定情节。抢婚、弑亲、巫术,是犯罪法中常见的文化抗辩理由。侵权法上的“理智之人”的原则和“道德上可谴责性”的标准,为民间法的适用提供了可伸展的空间。侵权行为的构成是社区普通认同的道德上罪恶,就要考察民情和舆论,侵权行为理智之人的标准,则是基于社区普通人的行为模式。“理智之人”不需要具备阿基琉斯的勇猛、赫拉克勒斯的力量或奥德休斯的智慧,而只是一个周末下午在自家花园喝茶读报的悠闲之人。普通之人就是民间之人。侵权法的成文法不会规定民间法的内容,但是民间法广泛存在于侵权之诉之中。

——以“被告人会见权”为切入的分析