传统技艺的现代知识生产:近代中国海关的蚕桑丝绸产业调查报告研究

武 强,沈 梅

(1,2.新疆大学历史学院,历代西北边疆治理研究中心,新疆乌鲁木齐,830046)

一、研究缘起

近代欧洲对“新世界”和“东方”的探索和物产的知识获取中,各种调查报告的作用是巨大的,与启蒙运动时期以来西方对中国的想象一样,通过实地调研获取知识,一直是一件非常风靡欧洲的行动;在全球化的初期,中国也是西方重点关注的对象,对中国物产的调查报告,也是以西方需求和理解为本位的基础上进行的。在这一背景之下,西方博物学家在中国的各种调查层出不穷,国外如范发迪等学者以所谓“知识帝国”为出发点进行过研究。①范发迪著,袁剑译:《知识帝国:清代在华的英国博物学家》,北京:中国人民大学出版社,2018年。因此,博物学在近代中国的发展,往往转向探讨知识建构的细节,并开始重视地方知识的影响,修正欧洲中心式的科学传播论,超越了纯粹科学史的界限。②王楠:《帝国之术与地方知识——近代博物学研究在中国》,《江苏社会科学》2015年第6 期。除了帝国主义的叙事话语体系,在近代中国的知识生产中,还应该关注的是一种“科学知识社会学”的范式,会有“内史”与“外史”两个研究路径,③刘兵:《科学史中“内史”与“外史”划分的消解——从科学知识社会学的立场看》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2006年第1 期。外史的研究更注重对影响科学技术知识的社会文化因素进行分析,中国传统时期的以“镶嵌”为代表的中国传统技艺的知识,在多大程度上可以进行如此分析,是值得深入探讨的。

近代早期,有关中国的博物知识,就已经与帝国主义的扩展紧密联系在一起,这种地理空间上的知识传播,也成为地理学的研究对象。①大卫·利文斯通著,孟锴译:《科学知识的地理》,北京:商务印书馆,2017年。原产于中国的物产茶叶,就是被英国植物学家罗伯特·福琼(Robert Fortune,1812-1880)通过在近代初期的调查(1843-1845、1848-1851、1853-1856、1861四次前来中国),从中国引入英帝国殖民地印度。②王文洪:《1843~1851年:英国植物猎人福琼在舟山的茶业调查》,《中国茶叶》2016年第10 期。这件史实不断被后人提起,尤其西方文献中对此津津乐道,福琼也被后人称为“茶叶大盗”。③萨拉·罗斯著,孟驰译:《茶叶大盗:改变世界史的中国茶》,北京:社会科学文献出版社,2015年。与此同时,和茶叶并称的蚕桑丝绸技艺,也是西方商人与学者们关注的另一个话题,虽然往往会以经济利益为第一出发点,但客观上促进了中国传统技艺的知识在西方世界的建构——在世界商品市场完全形成之前,法国、意大利等国的学者、传教士等已经关注到了中国的蚕桑丝绸产业。

17世纪初来华的传教士中,不少就开始关注到蚕桑丝绸产业:前期主要集中于蚕桑技术方面,对丝绸技术等终端产品的生产则相对较少。耶稣会士殷弘绪(Franois-Xavier d’Entrecolles,1664-1741)节录翻译了《农政全书》中有关栽桑养蚕的技术;此外柏米叶(Pommier)的《白桑的栽培》,博西耶·德·索法智(Boissier de Sauvages,1710-1795)的《养蚕报告》,丹吐鲁(1758-1819)的《养蚕艺术》等,都描述了欧洲蚕桑业受中国的影响。1837年,法国汉学家儒莲(Stanislas Julien,1797-1873)节译了《授时通考》和《天工开物》中蚕桑部分,编为《蚕桑辑要》(Résum é des principaux traités Chinois),在欧洲影响巨大。此外,还有在野蚕放养技术方面,汤执中(Pierre d’Incarville,1706-1757)曾实地观察并亲自进行了养殖实验;韩国英(Pierre-Martial Cibot,1727-1780)将汤执中的报告整理后,发表于1777年的《中国丛书》(Mé moires concernant les Chinois)。④毛传慧:《从晚清蚕书看西方对中国蚕桑技术的影响》,傅汉思等主编:《中国科技典籍研究》,郑州:大象出版社,2006年,第225—264 页。但是,在近代之前的这些关注,仍然集中于文献层面为主,中国国内具体的蚕桑丝绸业整体概况如何,并没有得到非常确切的描述。

1845年,一场发生于法国的蚕微粒子病,迅速蔓延至意大利、西班牙、叙利亚及罗马尼亚等地,重创欧洲养蚕业,各国产丝量均大幅下降,养蚕业和丝绸业面临严重危机。⑤Giovanni Federico.An Economic History of the Silk Industry,1830—1930,Cambridge:Cambridge University Press,1997,pp.36-39.这场蚕业危机,几乎使法国、意大利等欧洲主要蚕桑产区陷入灭顶之灾。为应对这一问题,在致病原因弄清之前,对抗蚕病唯一切实有效的方法,便是寻找健康的蚕种以培育未受感染的新蚕。意大利人卡斯特拉尼(Giovan Battista Castellani,1820-1877)和佛莱斯奇(Gherardo Fres-chi,1804-1893)在这种背景之下,于1859年来到中国,并在驻上海的法国总领事带领下来到湖州,进行了为期50 天的养蚕实验,并写成《中国养蚕法:在湖州的实践与观察》(On the Rearing of Silkworms in China Carried out and Observed in Loco)一书。⑥乔凡·巴蒂斯塔·卡斯特拉尼著,保罗·马蒂尼英译,楼航燕,余楠楠中译:《中国养蚕法:在湖州的实践与观察》,杭州:浙江大学出版社,2016年。不过,非常遗憾的是,这次意大利学者来中国寻求蚕种之事,却将微粒子病这一传染性很强的蚕病带到中国,使近代中国也不得不走上蚕种改良的道路。⑦宋元明:《晚清中西蚕学知识的交流与互动——以蚕微粒子病防治为中心》,《中国农史》2018年第3 期。

以上这些对中国蚕桑丝绸业的研究和调查,无疑是以经济利益上的考虑为出发点的,总体来说还比较零散,其出发点也着重在于了解中国蚕桑技术的基本状况;在调查的组织方面,往往由国外学者、探险家等为主,中国蚕桑产地从业者的参与程度相对很低。这些学者们,更多是以一种博物学家的身份出现,并不是现代意义上的蚕桑丝绸专家。这状况在近代中期之后,逐渐走上了系统化的道路,尤其在1860年代中国海关体系的建立之后,得到了很大的改变;与清王朝日益减弱的中央权威相比,海关却建立了一整套集权的、高效率的行政机构。近代中国的海关体系,在欧美等西方世界的需求之下,组织了专业的研究者,开始介入并主导了中国蚕桑丝绸业的各种调查,成为专门负责此类事务的重要机构之一。

本文即对由近代中国海关统计部门进行的蚕桑丝绸业的调查进行相应的梳理,并关注这些结合了博物学与经济利益的调查,是否仅仅只是对物产的关注,其深层次的经济、社会和思想根源又在哪里? 进而展现西方知识系统对于近代中国蚕桑丝绸产业知识的生产,在探讨该产业发展路径的背景下,发掘中外学者和从业者在这种西方化的中国传统知识生产方面,所进行的各种工作。

二、近代中国海关的统计报告制度和对中国蚕桑丝绸业的调查

关于近代中国海关机构的形成与发展,为学界熟知的研究成果已有很多。各类海关史料的先后出版,①中国第二历史档案馆:《中国旧海关史料(1859-1948)》,北京:京华出版社,2002年;吴松弟整理:《哈佛大学图书馆馆藏未刊中国旧海关史料(1860—1949)》,桂林:广西师范大学出版社,2014年。为理解清末建立的海关(以下简称“中国海关”)提供了充分的资料;不少研究机构的相关学者,对1859年之后中国海关建立以来的机构沿革、规章制度、贸易措施、税收功能,以及承办博览会、开办邮政和电报等等历史事实,进行了全面的研究。②陈诗启:《中国近代海关史》,北京:人民出版社,2002年;姚永超,王晓刚编著:《中国海关史十六讲》,上海:复旦大学出版社,2014年。

中国海关成立后,尤其赫德(Robert Hart)担任总税务司(General Inspector)之后,开始对中国的基本国情进行全面的掌握与调查,并仿照英国的统计制度,依据中国的具体情况,自1860年起在海关总税务司之下设立了一套严格的申报、汇总和出版体制,并持续到1948年;在数十年的工作之中,中国海关形成了一系列的出版物,分为六大系列,分别为:Statistics Series(统计系列)、Special Series(特别系列)、Miscellanceous Series(杂项系列)、Service Series(业务系列)、Office Series(办公系列)Inspectorate Series(税务司公署系列),其中最为庞大的为Statistics Series(统计系列),而海关总税务司下属的机构中,最重要的就是位于上海的造册处(Statistical Department)。③吴松弟,方书生:《一座尚未充分利用的近代史资料宝库——中国旧海关系列出版物评述》,《史学月刊》2005年第3 期;吴松弟,方书生:《中国旧海关统计的认知与利用》,《史学月刊》2007年第7 期。

赫德在担任海关总税务司之后,对于调查中国国情等各类信息极为注意,曾多次下达总税务司通令,要求各海关税务司尽力调查清楚设立海关的通商口岸,其所在的省份及周边的各类政治、经济、军事、地理、人文等信息,以至于下属各海关税务司的主要任务之一就是填写形形色色的调查报告,“税务司的生活就是不停地填写表格……到了1875年,税务司们有义务呈递不少于20 种具有标准化表格的不同报告”,除了固定的报告之外,赫德偶尔会要求各海关税务司递交一些特殊的报告,这样就形成了一个庞大的综合数据采集系统;在赫德的要求之下,近代中国海关的运行逐渐“官僚化”,小到各海关使用文具的情况,大到事关贸易和税收的数据统计、海关工作职员的升迁信息,以及轮船进出港口的详细情况都是各类报告的内容,“这些报告深触到了各个海关的运行问题”。④方德万著,姚永超译:《潮来潮去:海关与中国现代性的全球起源》,太原:山西人民出版社,2017年,第99—100 页。

因此,从赫德开始,中国海关所确定的这种“事无巨细”的调查报告制度,为之后的各类产业调查奠定了基础,对于各海关税务司而言,自1880年代初开始的几次蚕桑丝绸产业调查,几乎就是一项例行公事。下文提及的这些蚕桑丝绸业的调查报告,即通过各税务司主持的调查工作,最后再由海关总税务司造册处统一整合到了Special Series(特别系列)之内。中国海关机构通过各种制度化的建设,为后来的调查报告提供了足够的便利,对于需要理解中国蚕桑丝绸业的欧洲与美洲国家而言,这些报告就是一种新知识的生产与传播;以这些读者为对象,下文提及的几部调查报告,对中国蚕桑丝绸业的关注,也与欧美国家工业化、科学化的过程相一致,这些调查报告的序列,也完全可以纳入西方知识的体系之内而毫无违和之处。

在近代中国海关的Special Series 类型的数十种专题报告中,与丝绸(silk)相关的报告,在数量和质量两方面都非常与众不同:第3、12、30、36 号等均为直接与丝绸相关的报告;在Office Series类型的数十种专题报告中,第54 号,也是与丝绸(silk)相关的报告,大体内容如下表所示:

表1 近代中国海关历次蚕桑丝绸业调查报告简表

通过以上的历次调查报告,家蚕、野蚕的生物分类体系,连带更大范围的现代昆虫学、纺织科技,都逐渐传播至中国,虽然在“洋员”为主导的海关体系中,这些现代科学知识尚未被更多中国人所了解,但也确实是知识传播的一种缓慢“涓滴”进程。

三、近代中国海关调查报告中蚕桑技艺知识的生产

上文所提及的中国海关历次丝绸产业的调查报告中,除了直接服务于国际贸易目的之外,隐含其中的是知识的生产过程。何谓“知识”,已经被许多学者讨论。彼得·伯克将信息与知识相对应,称二者分别为“知其然”与“知其所以然”,前者特指相对“原始的”、特殊的和实际的,“知识”一词则表示通过深思“熟虑的”、处理过的或系统化的。①彼得·伯克著,陈志宏,王婉旎译:《知识社会史》(上册),杭州:浙江大学出版社,2016年,第12 页。在上述调查报告中,对于想要获取中国蚕桑丝绸产业各类知识的里昂商会、中国海关的官僚系统以及蚕桑丝绸业的专家学者们而言,近代中国的蚕桑丝绸产业就是一种杂乱无章的信息,需要一种系统化的处理来建立某个体系,而这种体系的建立则必须以欧洲的知识结构作为基础,而不是适应中国原有的蚕桑丝绸知识及技术的体系。

因此,知识的产生和传播,并不是普遍性的,“即使同一种理论被放置在它所产生的时空背景中来理解,它们被认知、被接受的情况,也受到接收地的具体时空条件的限制”;“科学研究在哪里开展——在怎样的物理和社会空间开展,是知识生产的声明是否获得认可的重要条件。”②大卫·利文斯通著,孟锴译:《科学知识的地理》,北京:商务印书馆,2017年,第13、25 页。在近代中国这一特定的背景之下,蚕桑丝绸业知识的生产,也同样受生产主体、生产地点与传播路径的多重影响。因此,在上述中国蚕桑丝绸业调查报告中,知识的来源,都是基于欧洲自身的知识体系,对这种知识的理解也以欧洲为出发点,“‘东方’的出现是一个文化与军事入侵的结果,一个科学与宗教征服的结果。那是一个事实与虚幻的杂糅体,东方被当成了一个扭曲的‘西方’。反过来,这一想象的空间也变成了欧洲人学术关怀的重点,被展现为一个欧洲的光怪离奇的‘他者’。”①大卫·利文斯通著,孟锴译:《科学知识的地理》,北京:商务印书馆,2017年,第11 页。如果说这是针对中国蚕桑丝绸业的调查,倒不如说是西方以自身为出发点,建构出的一个贸易体系的需求,它在客观上体现出来的也许是对中国蚕桑丝绸产业未来发展的关怀,但这种关怀的最终目的却是西方市场的需求。这一目的,在蚕桑丝绸业调查报告的开端就已经非常明确了:1878年6月20日,丝绸产业评审团主席、里昂商会的纳塔利·隆铎(Natalis Rondot)致函海关总税务司赫德,就蚕桑丝绸产业调查一事提出请求:

维也纳世界博览会刚刚结束,我非常荣幸能够向您提交这份关于丝绸产业的报告。我在这项工作中牵涉到了中国生丝和丝绸面料的生产。但是,由于还没有准备好撰写关于这个伟大行业的研究,我无法在报告中,特别是从技术角度出发,提供有关这一产业发展的记录。……我非常荣幸地向贵海关总税务司先生写信,请您就中国丝绸产业状况的调查工作,为我提供协助。因为您拥有安全而广泛的信息来源,如果能够征得您的同意,我可以更准确地了解中国丝绸产业的重要性,以及中国丝绸和绸带等产品的产量情况。②Special Series No.3,SILK,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Maritime Customs of China.1881,pp.3.

这封信开启了此次调查的序幕——调查的直接目的,是关注中国通商口岸附近的丝绸生产(从原料到成品,及制造工艺、市场等等方面),完全是一种商业性的经济利益,甚至在以上这封函件中,对于相关的调查内容都做了共计十一条的罗列,并请求海关总税务司附送各类丝绸商品的样本,对这些丝绸商品的中文名称、中文名称的含义、产地信息、用途、原始材料的质地、价格等方面的情况做详细说明。

1、调查报告中的知识基础来源

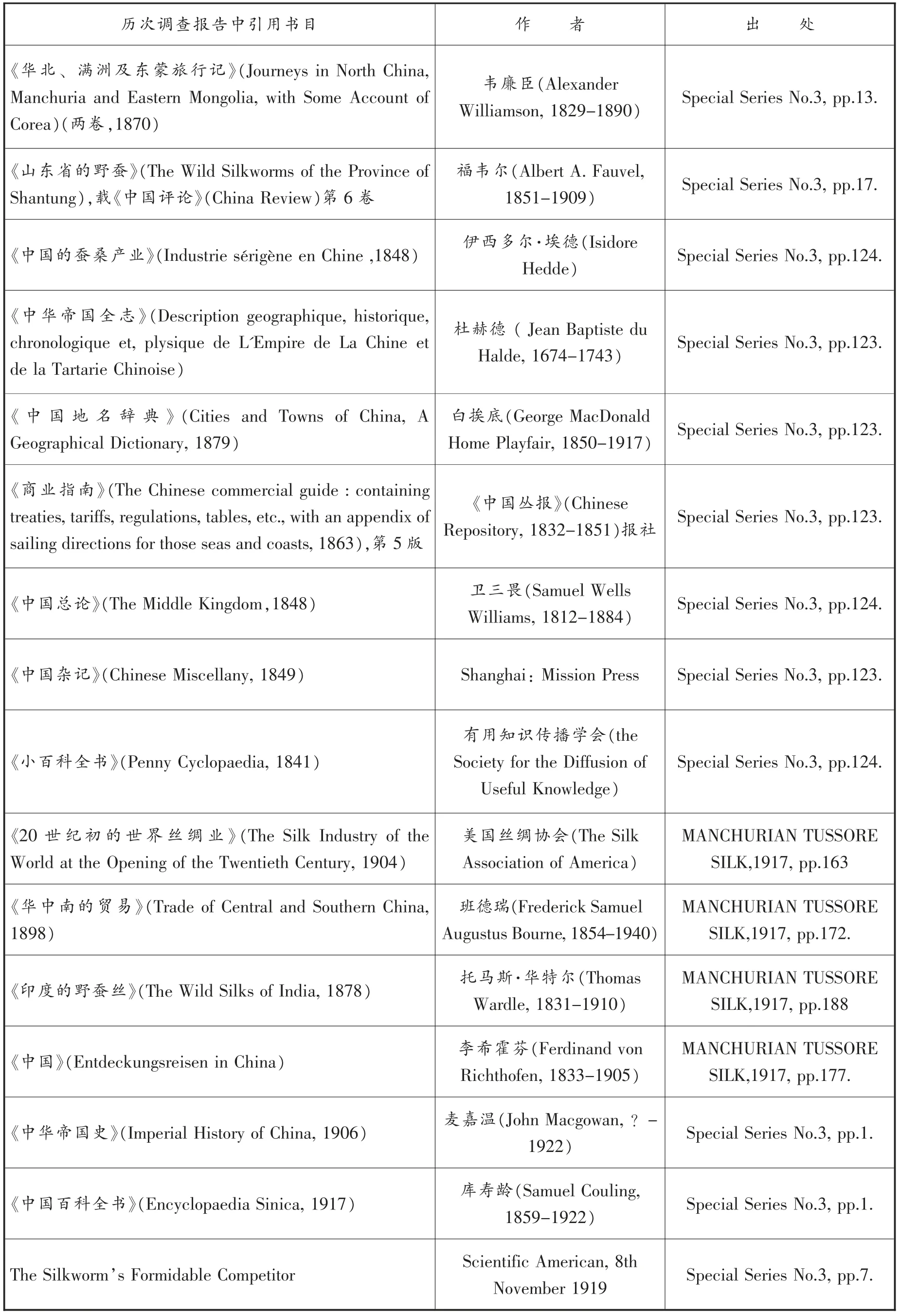

因此,在以西方利益为归宿的目的之下,对中国蚕桑丝绸业的历次调查,知识的来源却并非完全基于中国传统的蚕桑丝绸业论著的记载,而是极其多元的,或者说,其知识体系的架构仍然是西方的。通过历次调查报告的考察,可以非常明显地看出,调查人员确实更倾向来源于自身知识体系中的参考书目,下表中列出了部分调查报告中的参考资料,可见调查者们知识结构的来龙去脉。

相较之下,来源于中文的参考书目,在这些调查报告中占据的地位则相对较弱,虽然被调查的是中国的蚕桑丝绸产业;即使在少数几次的引用中,也会在历次的调查报告中呈现随时间推移而逐渐减少的趋势。在较早时期No.3 的调查报告中,还会比较习惯性地引用并参考中国文献,如在牛庄海关的报告中,即曾引用《盛京通志》第二十七卷内容:“茧绸,山茧所成,海、盖、复、宁俱出,不亚山东。”这一事实被上海洋商总会(the Shanghai Chamber of Commerce)于1864年的一份报告所证实,在浙海关(宁波)的报告中,为介绍养蚕的树种,还引用了《本草纲目》《植物名实图考》等著作的内容:“在中国的书籍中记载着柘树是为了养蚕而种植的。其果实据说与桑椹和花椒籽非常相像。木材被用来染色,可以提供一种略带淡黄的红色染料。另外一种名为奴柘,是生长在江南地区的山上,浑身是刺的野生小树。这种树的叶子与橡树叶相像,也可以用来喂蚕。(《本草纲目》卷三十六,第11-12 页。图片可参考《植物名》卷三十五,第46、27 页。)”③Special Series No.3,SILK,pp.72.至于地方性知识的来源,像《缙绅录》(Red Book)之类的书籍,④Special Series No.3,SILK,pp.141.因为与地方政治、社会、经济活动息息相关,也是海关调查报告中比较关注的。

除了对中国传统知识体系的援引与参考,特别值得注意的是,在No.3 的这次调查报告中,大篇幅地以附件形式穿插了中国传统蚕书的翻译内容。最显著的是镇江关所提交报告的附件,将中国传统的蚕桑丝绸工艺进行了详尽的描述,并没有过多地进行西方本位式的解读。温州关税务司提交的报告中,则以三个附件的形式,翻译了中国蚕书的内容,以及《丹徒蚕桑局规四条》《蚕桑局事宜十二条》等蚕桑技术要点和法规,这些内容都是出自《蚕桑合编》(陆伊湄、沙式庵、魏默深辑,清道光24年苏州文东川刊,1844年)。因此,在海关最早进行蚕桑丝绸业的调查时,还需要借助于中国传统的技术体系,或者说这是在深入了解中国传统技术的优劣;在后期的调查报告中,西方现代科技的描述已经逐渐占据了绝大篇幅,中国蚕桑丝绸产业传统的记载,开始逐渐成为陪衬。

表2 中国海关历次蚕桑丝绸业调查报告中的部分外文参考书目

当然,西方并非一个整体,中国海关体系中不同地区海关的税务司,因其来自不同的国家,对于调查报告中的知识来源,也倾向于使用自己所熟悉的内容,如法国籍的税务司会更倾向于以法国蚕桑学家们的知识体系作为自己的立论和分析基础,而明末以来中法之间的交流也使得他们引用更多中国的典籍,英、美、德等国则更倾向于使用英语世界的研究——这种分野还是能够从调查报告中看得出来的。如明末至清中期法国传教士们的及被整理的著作,是丝绸调查报告中非常常见的知识来源。福州关税务司汉南在提交的报告中称,“我已经通过各种渠道进行了非常详细的调查,包括询问福建省的罗马天主教主教李宏治(Gentili)阁下”,①Special Series No.3,SILK,pp.134.因此,直到19世纪末,教会仍然是西方认识中国的重要知识来源。Shaw 在《东北的野蚕业》报告中,曾引用杜赫德的著作论证东北地区野蚕业的历史渊源,②让·巴普蒂斯特·杜赫德(Jean Baptiste du Halde),法国人,1674年2月1日生于巴黎,1692年9月8日进入耶稣会,1708年在巴黎书院任教,1743年逝世于巴黎。杜赫德尽管没有到过中国,但通过对来自27 位耶稣会传教士的书信等相关文献进行整理后,编辑成一部条理清晰、资料丰富的《中华帝国全志》,影响尤为广大,该书全名是《中华帝国及其所属鞑靼地区的地理、历史、编年纪、 政治及博物》(Description geographique,historique,chronologique et,plysique de L'Empire de La Chine et de la Tartarie Chinoise),共计四卷本,由Chez P.G.Le Mercier 于1735 在巴黎出版,并在1738年被翻译为英文。此处指的历史著作,即为《中华帝国全志》。称“康熙皇帝曾在位于蒙古东部地区的热河提倡种植橡树,而且他的官员们无疑鼓励它在辽东地区发展”。③Norman Shaw.Manchurian Tussore Silk,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Maritime Customs of China.1917,pp.179.在No.3 的调查报告中,浙海关(宁波)的报告引用了法国蚕桑学家们的一些成果:“埃德先生(Mr.I.EDDE)在他的著作《中国的蚕桑产业》(1848年,第109 页;即Industrie sérigène en Chine(1848),p.109)中提及了这些树。他从舟山(Chusan)获得了一棵活着的柘树,但在法国无法成活。我听说烟台附近亦有柘树。”④摘抄自” Notes on some Botanical Questions connected with the Export Trade of China,” by E.Bretschneider,M.D.- North-China Daily News,19th January 1881.

同时,对近代中国海关组织的这一系列中国蚕桑丝绸业的调查报告,时人其实也有不同的看法。早在1880年Special Series No.3 报告的进行中,为回应纳塔利·隆铎曾要求提供关于野蚕丝生产的信息,浙海关(宁波)税务司穆和德(R.B.MOORHEAD)就在向赫德的报告中,表达了自己的看法:

在位于湖州府境内的双林地区,有一种野蚕会在桑树上结茧。从这种茧中制成的丝(被命名为野蚕丝)呈褐色,重量也比一般的家蚕丝更轻。在浙江省的其他地方,我不认为还会有这种野蚕丝的存在。……更重要的是,我们需要更好地了解欧洲的资源,而不只是中国的那些被忽视的贸易产品。我不相信有任何可能适合欧洲商人的市场,却得不到欧洲商人的关注的产品。商业贸易会以极大的欲望来拓展自己的利益。⑤Special Series No.3,SILK,pp.114.

其实,穆和德的这种不同意见,正好解释了从1881年的这次调查报告以来,整个近代中国海关的蚕桑丝绸业调查的动力来源——服务于欧美各国自身的丝绸产业发展,而并非在主观上要促进中国丝绸产业的升级和改进。在世界贸易不断扩大的背景之下,中国的这一传统产业日益全球化,在欧美市场不断增长的需求中,再也没有任何一种产品能够被国际市场所忽视,而是在欧美从业者们日益增长的关注中,被裹挟着向前沿着“依附发展”⑥Giovanni Federico.An Economic History of the Silk Industry,1830-1930,Cambridge:Cambridge University Press,1997,pp.1.的道路演进。

因此,中国海关组织下对蚕桑丝绸业的这些实地调查,仍然是在欧洲的知识体系之下进行的,即蚕桑丝绸业虽然源于中国,但发扬光大却是靠欧美的科学技术力量。正如《浙江蚕桑业报告》(No.36,NOTES ON SERICULTURE IN CHEKIANG)中所指出的,面对日益退化的蚕种,中国的蚕桑从业者们唯一的途径,只能是采取基于西方蚕桑技术的“巴斯德育种法”(Pasteur System),才可能改变蚕桑业没落的趋势。至于西方科学化的知识如何传播,是在客观结果方面展现出来的:“人们都需要以标准化来占用局部标准,以此将整个世界集合到一起,并进一步地利用标准化测量重新组合世界”;“科学知识在全球范围内获利了成功的传播,这至少部分地归功于为达至科学普遍性而进行的大量基于地方的实践。”①大卫·利文斯通著,孟锴译:《科学知识的地理》,北京:商务印书馆,2017年,第191、196 页。在对近代中国蚕桑丝绸业的调查过程中,可以充分看到这个过程,如果说早期的调查报告尚且是为了贸易利益,后期的调查则更多加入了对蚕桑丝绸知识和技术科学化、普遍性的追求。20世纪之后,对中国蚕桑丝绸业的调查,更多地加入了西方世界的知识和技术对比,“1878年,柞蚕被引进日本,在日本各地特别是长野县(信州),都有成功的饲养记录;从那时起,相同的饲养方法也被用于饲养原产于日本的天蚕(A.Yamamai)比较中国和日本两国的饲养方法是非常有趣的。”并有西方学者技术对于中国蚕桑技术的指导,如意大利的细菌学家博西博士(Dr.Benussi Bossi)、朗提察教授(Lenticchia)等,都在调查报告中出现过。②Norman Shaw.Manchurian Tussore Silk,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Maritime Customs of China.1917,pp.170.

2、调查报告中的知识生产者

在早期的丝绸调查报告中,海关体系的调查人员会受到中国地方政府官员的紧密协助,如1880年,江海关税务司赫政指令四等帮办前班弥乐石前往太湖平原地区进行调查,在弥乐石提交的报告中,首先就直接陈明:“若我收集的信息有任何价值,都归功于厘金局及其下辖各部门官员的鼎力协助,他们向我提供了1878—1879年的数据摘要。若没有这些官员的协助,我不可能在区域如此广阔、产品如此多样、信息如此难以收集的地方,获得任何可靠的统计数值。”③Special Series No.3,SILK,pp.72.不过,此类由地方官员或中国知识来源的部分,往往会被直接掩盖掉。

某些专业性较强的生产工序,海关调查者们甚至还会关注到最底层的民众对知识生产的意义,如满洲地区的一名张(Chang)姓蚕农,曾根据自己两三代人放养柞蚕的经验,为海关的调查者们提供了相应的知识,直接影响到安东关署理海关税务司巴伦(Lewis S.Palen)在报告中内容的呈现,将柞蚕的幼蚕期持续时间最终确定下来:

这一时期,即从蚁蚕的孵化到柞蚕的第40 天最后一眠结束,是最难以令人满意地得到确切证实的。在山坡替父亲放羊的张则坚持说:这一阶段通常会花费27 天的时间,所以我选择与他的信息保持一致,认为幼蚕时期结束于第41 天。④Special Series No.30.Memorandum on Wild Silkworm Culture in South-eastern Manchuria.Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Maritime Customs of China.1908,pp.3.

不过,上述各类调查报告中,有关中国蚕桑丝绸业知识的创造者,知识最大的生产者当然是海关系统;这是赫德为中国海关系统确立的相对独立性原则的体现,但再具体而言,海关的调查者之内也包含了层次非常丰富的人员结构。这一点在19世纪末的几次调查报告中表现最为明显,海关贸易统计数据与贸易报告书的内容被频繁引用。在1880年的第一次调查报告中,浙海关(宁波)就频频引用各类贸易报告,包括那士礼(Mr.NOETZLI)完成的1877、1878、1879 等历年的《浙海关贸易报告》,以及1876 和1877年的《中国贸易报告》等等。⑤Special Series No.3,SILK,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Imperial Maritime Customs of China.1881,pp.110.1917年,Shaw 的《东北的野蚕业》报告中,曾经评论中国丝绸从业者的掺假陋习,即指出:“东海关税务司在其《1910年贸易报告》中所作的评论,值得在此引用:即使质量低于标准,外国出口商们对于抵消这种削弱贸易根源的恶习,所能做的也极少,因为他们必须事先签订合同并在交易中被迫收货……”;关于中国丝绸在欧洲市场不受欢迎的原因,也引用十年报告的内容来加以说明:

1891年《东海关十年贸易报告》提请注意以下几点:“根据丝束的尺寸,织绸的框机必须要更大一些或更小一些;因此长丝束在欧洲市场常常被拒之门外,因为他们在工厂中需要太大的空间。”①Norman Shaw.Manchurian Tussore Silk,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Maritime Customs of China.1917,pp.196.

这一评论虽然来自中国海关,但能够获得这些知识的,仍然是以外国商人为主,可以直接关系到他们商业的成败。因此,能够接受这些调查报告的读者对象,往往是以从事中外贸易的欧美商人和政府机构人员为主。因此,对知识来源问题的辨析,也能反映出这些调查报告的取向,即对中国本土知识的不信任:“除了那些由海关机构出版的各种实际出口额的数据,在中国想要获取无论何种程度上的可靠统计数据,都是极其困难的。”②Norman Shaw.Manchurian Tussore Silk,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Maritime Customs of China.1917,pp.196.中国蚕桑知识体系理论化程度较弱,以及与现代科学的脱节,使得已经建立起科学研究规范的西方知识界与产业界,逐渐不再参考“非科学”的中国蚕桑技术。

20世纪后,随着知识主体的多样化,除了统计数据之外,调查报告中的知识来源也越来越增加了。除了海关系统之外,领事馆系统的报告也是知识生产的重要来源。已故的牛庄领事密迪乐(Meadows)对满洲地区的柞蚕产业作了非常详细的描述(Commercial Reports from Her Majesty’s Consuls in China and Japan,1865),并声称在盛京东南部,一条河谷能生产12,000 立方英尺的柞蚕茧。③密迪乐(Thomas Taylor Meadows,1815-1868),英国领事官,曾在德国慕尼黑大学学习汉语,1843年来华,任英国驻广州领事馆翻译,1852年任上海总领事馆翻译。1857年任驻宁波领事,后为驻牛庄第一任领事。卒于牛庄。著有《关于中国政府和人民关于中国语言等的杂录》(1847),《中国人及其叛乱》(1856)等。1917年Shaw 的报告中也关注到了东北地区的柞蚕产业和茧绸产品的贸易状况,也摘抄了美国驻香港总领事馆报告,尤其是“关于茧绸的分级问题……特别引人关注”:

每件绸疋都是由特定的蚕丝制成的,因此每件绸疋的质量,重量和成色都各不相同,并且一定程度上在颜色和其他的品质方面也有不同。有些是普通级别的绸疋,有些具有特定的纺织方法,有些是受欢迎的重量等等;……在面对这些茧绸时,实际上不可能获得任何关于重量,等级和质量的说明,而现代化的服装制造公司又需要将特定的服装系列标准化。……因此,对出口商来说1910年的茧绸业务远未获利,而且来年的前景并不乐观。当地的经销商们也一定最终失去了重要性,希望他们能够从这一事件中吸取教训。④Norman Shaw.Manchurian Tussore Silk,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Maritime Customs of China.1917,pp.184.

对于中国海关体系的这些调查报告,相较于从已有知识体系中获取知识,实地的调查有着更加重要的意义。大部分的调查工作,都是由海关税务司的属员来从事的,甚至有税务司、副税务司直接负责的情况。如牛庄税务司提交的报告,具体的信息获取者及完成者,“在一个意大利朋友的协助下,同时有我的襄办文案副税务司亨特先生的努力,我将这十多页的报告提交给您,即使它们承载的信息比我曾经热切希望包括的内容要少得多”。⑤Special Series No.3,SILK,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Imperial Maritime Customs of China.1881,pp.18.此外特别值得注意的是,江海关税务司赫政,作为赫德的至亲,在此次的调查报告表现得最为抢眼,“为完备报告上海周边地区的丝绸生产及制造的状况,我派遣四等帮办前班弥乐石先生考察这些地区,并向我报告与您的询问相关的调查结果,并获取每一类丝绸产品的样品”;随后,根据弥乐石提交的报告声称,“我访问了丝绸产区的省城苏州,但我的行程并没有前往江苏省的西北部各府州,那是镇江海关税务司康发达先生负责的范围;我还去了邻省浙江盛产绸缎的一些城市与乡镇”。①Special Series No.3,SILK,Shanghai:the Statistical department of The Inspector General of Customs,the Imperial Maritime Customs of China.1881,pp.69,72.在各地官府(主要是厘金局)的协助之下,弥乐石获取了非常详尽的资料,最为关键的是这些数据基本上都是第一手的资料,这些地区厘金局的统计数据已无法获取,只能通过弥乐石的报告窥见当时蚕桑丝绸业生产与贸易的一个侧面,海关提供的报告无疑是最具有史料价值的史料之一。

综上可知,近代中国海关对中国蚕桑丝绸业的历次调查报告,明显是在欧美知识结构的指导下进行的,虽然也会有部分内容关注到中国自身的知识传统,但在西方科学的序列对比之下,仅仅作为一个点缀而出现。如《浙江蚕桑笔记》中,所提及的蚕桑史及织造制度,是作为“落后”的制度安排而论述的,是为了更好地衬托欧美知识体系的进步。因此,中国海关在近代中国蚕桑丝绸业的调查报告,是一种知识的创造,更是一种“建构”:为服务于欧美产业体系的发展、服务于西方读者的阅读与接受,尽管是通过对中国各蚕桑丝绸业产区的实地调查来获取知识生产的资源,但与中国当地的传统知识体系的互动却在逐渐减少;在与西方的对比之中,作为“东方”一部分的中国,②爱德华·W·萨义德著,王宇根译:《东方学》,北京:生活·读书·新知三联书店,2019年,第62—63 页。虽然是蚕桑丝绸业的起源地,却逐渐成为没落的象征,这些调查报告的读者群体,也基本没有预设中国人在内。

四、结语

上述近代中国蚕桑丝绸业的几部调查报告,基本是在近代中国海关体系之下进行的,或为全面普查,或为区域性和具体产业的分析。所有这些调查报告,其出发点和最终目的大概不外乎分析中国蚕桑丝绸业的发展状况,对中国蚕桑丝绸产业的整体做出评估,促进欧洲世界主导下的出口贸易。从知识的生产角度来看,海关税务司主持的这些调查报告,基本上都是在“他者”的立场上来看待中国的蚕桑丝绸业,所标榜的这种近乎中立的“旁观者”角色,与著名的《字林西报》刊于报端的社训“公正而不中立”宗旨的矛盾性几乎一致③十四所高等院校合编:《中国新闻史(古近代部分)》,北京:中央民族学院出版社,1988年,第115 页。:这类调查报告并没有完全按照中国传统的体系进行,而是直接引入了欧美丝绸业的各种前沿技术,与中国本土技艺在互动中,在主观上直接服务于欧美等国的丝绸业对中国了解的需求。不过,这些调查报告,客观上也形成了中国蚕桑丝绸业的另一个知识序列,成为近代中国蚕桑丝绸产业发展过程中非常重要的知识生产来源。

因此,如何看待中国蚕桑丝绸业的基本状况,就是这些调查报告中最重要的内容之一,而这种看法也在经历着不断地变化,从最早1881年报告中对中国蚕桑丝绸技艺的全面描述,到20世纪后在欧美世界眼光的主导下,批判性地分析中国蚕桑丝绸业的状况。在海关总税务司的指令下,最初的调查报告以欧美市场的要求为转移,以考察中国生丝产量为目的,服务于欧美世界(尤其是法、意等丝绸出产国)的需求。从19世纪末开始,欧美的调查者们对中国蚕桑丝绸业的态度,逐渐由欣赏转向批评,尤其是在技术和制度两个层次,力图使中国作为原料产地的状况更符合欧美丝绸产业的要求。

随着国际市场的扩张,作为原料生产者的中国蚕桑丝绸业者,却在内外双重因素的影响之下,逐步丧失了竞争力。这些调查报告体现出的产业问题,几乎贯穿了近代中国的蚕桑丝绸业的始终,丝绸产品质量的低劣、国家力量在规划产业工作时的失败,都使得近代中国海关人员在调查该产业时,不断发出惊呼,为中国未来蚕桑丝绸业的前途而担忧。以当代的眼光来看,这种担忧或许不完全是虚伪的做作,在全球丝绸产业链已经形成的大背景之下,任何一个环节的缺失,都会导致欧美从业者们经济收益的损失;很显然的,近代中国并没有能力充分利用这种市场的力量,来推动产业的升级,于是这些调查报告中对产业未来的感叹和忧虑,就自始至终持续存在。

总之,中国蚕桑业历史悠久的传统,使得关于其技艺的各种知识自然有相应的社会基础,但是,在西方现代科学传入之后,中国海关体系以此为标准形成的各类科学技术知识,往往仍然以海关洋员们自己所熟知的西方知识体系为基础;由于在中国国内尚缺乏足够充分的社会基础(尤其是政治、文化基础),并不能获得充分的传播,只能囿于海关统计调查报告之中。近代中国海关的蚕桑丝绸业调查报告,中国人也并非主要被关注的读者群体,而是主要为着西方列强的经济利益服务的,这也是由知识生产的主体(近代中国海关)的性质所决定的——整个中国的经济与知识体系更多只是全球化进程中西方力量的附属品,通过蚕桑技艺调查报告所形成的知识。不过,这些知识传播的轨迹和影响,却往往很难在中国国内被观察到。

——兼论税务司制度对监督制度的影响