跨学科德育实践

——以高中大单元生态文明项目式学习为例

□刘婷婷

2015 年, 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》 提出 “把生态文明教育作为素质教育的重要内容”。 2017 年,教育部印发 《中小学德育工作指南》, 把生态文明教育列为五项德育内容之一。 2022 年, 党的二十大报告明确将人与自然和谐共生的现代化作为中国式现代化的重要特征。 生态文明教育助力人与自然和谐共生现代化建设, 高中教育对学生思想、 生活方式、 价值理念的形成有较大影响, 高中阶段开展好生态文明教育是新时代德育工作的重要任务之一, 教师不仅要利用课堂教学进行生态文明教育, 更要引导学生在具体实践活动中运用生态环境知识,提升生态文明素养。 在多年的教学实践中, 笔者发现, 高中大单元生态文明项目式学习课程综合运用多学科知识, 开展生态文明教育, 是普通高中开展跨学科德育实践活动的有效途径。

一、 大单元生态文明项目式学习

项目式学习称为 “ PBL”(Project Based Learning) 或 “PL”(Project Learning), 起源于进步主义教育和建构主义学习理论, 强调学习者在知识建构中的作用。 2001年启动第八次课程改革以后, 我国基础教育领域开始出现项目式学习的研究和实践, 在2017 年颁布的普通高中语文、 数学、 地理、 信息技术等多个学科的课程标准中都提出项目式学习。 项目式学习相较于传统的课堂教学, 在教学目标、 教学内容、 教学方式、 教学评价等方面有着明显变化, 教学目标上更关注学生核心素养的培养, 教学内容上更注重学科知识的整合运用, 教学方式上更加以学生为中心, 参与性、 实践性更强, 教学评价上更加多元, 注重表现性评价, 有利于学生高阶思维的培养。

生态文明教育是实践教育[1],需要真实生态情境中的体验、 感悟, 把生态文明知识转化为自觉的生态文明行为。 随着城镇化、 电子化带来的一系列社会心理问题, 人们更加关注自然环境对教育的意义。 因此, 基于当地自然资源和环境资源的在地化生态文明教育具有重要意义。 我们以地方生态情境问题切入, 把大单元项目主题作为系统的课程逻辑, 整合生物、化学、 地理、 数学等多学科知识,提出创新性解决方案, 很好地发展了高中学生的生态文明素养。

二、 以项目式学习理念创新高中生态文明教育课程

普通高中的生态文明教育不同于学科教学, 一是没有相应的素养目标、 课程内容、 实施、 评价等指导教学的开展; 二是缺乏与区域本土文化的深度融合, 出现同质化特征; 三是目前普通高中生态文明教育主要通过学科渗透、 主题活动方式开展, 呈现碎片化特征, 缺乏与生态文明素养相呼应的生态文明课程系统建构。而大单元的项目式生态文明教育建构了以生态文明素养为核心的课程目标、 内容、 实施、 评价等课程关键要素, “教—学—评” 一体化实施策略等有效破解高中生态文明教育中课程开设、 实施管理、 评价反馈及素养落实等痛点难点, 形成一套完整的跨学科生态文明德育实践活动课程。

(一) 指向高中学生生态文明素养的课程目标

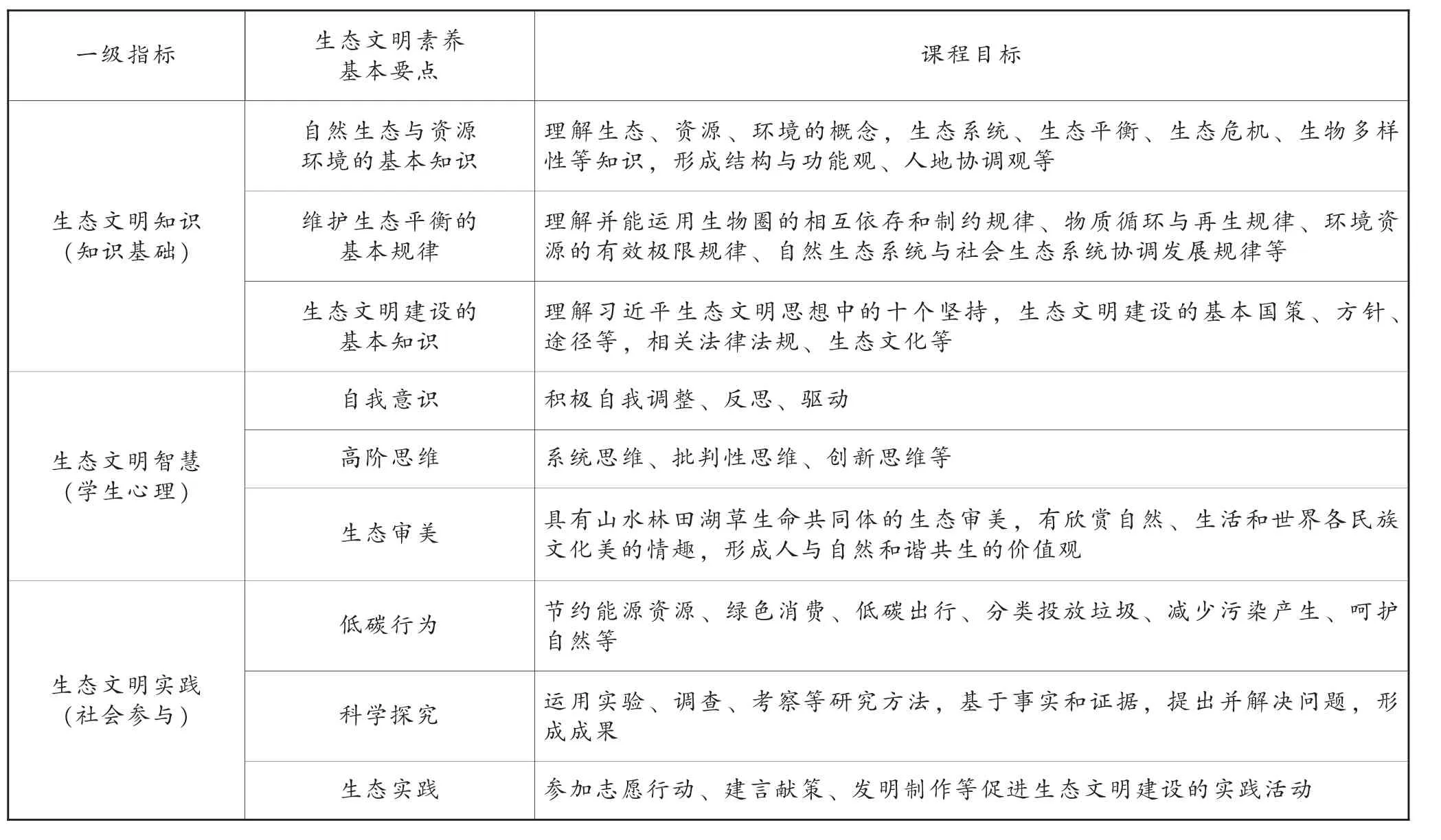

生态文明素养是指适应生态文明建设需要的价值认知、 关键能力、 必备品格与思维 (行为) 方式的整合, 是新时代核心素养的重要组成部分。[2]目前高中生态文明教育没有具体的课程标准, 因此, 厘清高中学生生态文明素养的基本要点至关重要。

参考国内、 国外关于生态文明素养的研究,[3]-[5]基于中国学生发展核心素养的3 个维度、 6 大要素和18 个基本要点, 结合高中学生特点, 我们细化了高中学生生态文明素养, 并以此为依据, 整合相关学科核心概念, 设计了高中大单元生态文明项目式学习课程目标 (见表1)。

表1 高中大单元生态文明课程目标

下面以特色植物大单元中 “一草一木生态情” 项目式学习课程目标设计加以说明。 该项目式学习课程基于当地特色植物, 以 “植物的生命历程” 为主线, 让学生在栽培、 扦插、 精油提取、 化感作用实验、 模型制作、 特色植物应用价值研究等一系列项目式学习中, 体悟植物与植物、 植物与动物 (人)、植物与无机环境的相互关系, 树立人与自然和谐共生的价值观。 课程目标紧扣学科核心概念: 生态系统各成分相互影响 (生物)、 人地关系 (地理)、 模型思想(数学)、 结构决定性质(化学) 等, 具体如下。

1.生态文明知识

通过观察比较薄荷、 大麦、 狗尾草、 小花清风藤的形态、 结构、生活环境, 了解单子叶植物与双子叶植物、 草本植物与木本植物的区别, 体验结构与功能观; 栽培并观察向日葵的生长过程, 花瓣、 花盘结构及转动现象, 开展叶绿素的荧光现象实验, 体验生物学与化学、 数学、 物理知识的融合, 理解进化与适应观; 利用厨余垃圾自制肥料, 体验物质循环再生原理; 通过大麦与狗尾草化感实验、 狗尾草提取液对大麦病虫害防治、 提取薄荷精油制作驱蚊手工皂项目活动, 感受生物间的相互影响, 增强学生对自然的归属感, 认同生态文明建设的必要性、 重要性。

2.生态文明智慧

通过艾纳香对石漠化治理的研究, 对环境、 经济、 社会的综合分析, 培养系统思维; 通过栽培与小花清风藤成分分析及应用, 培养批判性思维、 创新思维; 参观生态农业示范点, 体验产业生态化、 生态产业化, 理解农业现代化、 绿色发展, 激发自我反思、 自我驱动, 增强美丽中国建设者的使命感; 体验向日葵结构之美, 感知生命的奇妙, 并进行基于采光的建筑模型审美创造。

3.生态文明实践

观察植物生长, 掌握育苗、 扦插、 厨余垃圾自制肥料等绿色技能, 践行绿色种植理念; 针对当地石漠化和特色药用植物, 提出具有一定新意和深度的问题, 开展科学研究, 增强解决问题的能力, 提升创新精神和实践能力。

(二) 地域资源与学科核心概念融合的课程内容

中小学生态文明教育内容有多种划分方式[6]-[8], 结合高中生的认知特点和教学实际, 本研究更倾向于从生态国情、 生态环境、 生态经济、 生态安全、 生态文化五个方面开展高中生态文明教育。 本课程把生态文明教育内容和当地地域资源整合, 分为5 个方面、 11 个大单元的项目式学习 (见表2)。

表2 高中大单元生态文明项目式学习课程内容

项目式学习要解决真实情境问题, 势必要整合多个学科的核心知识和技能, 因此项目式学习内容在设计时要明确所涉及的学科, 清楚每个学科在这个项目中指向素养目标的核心概念。 同时, 为了让项目式学习活动更有序、 高效,需要提供学习支架。

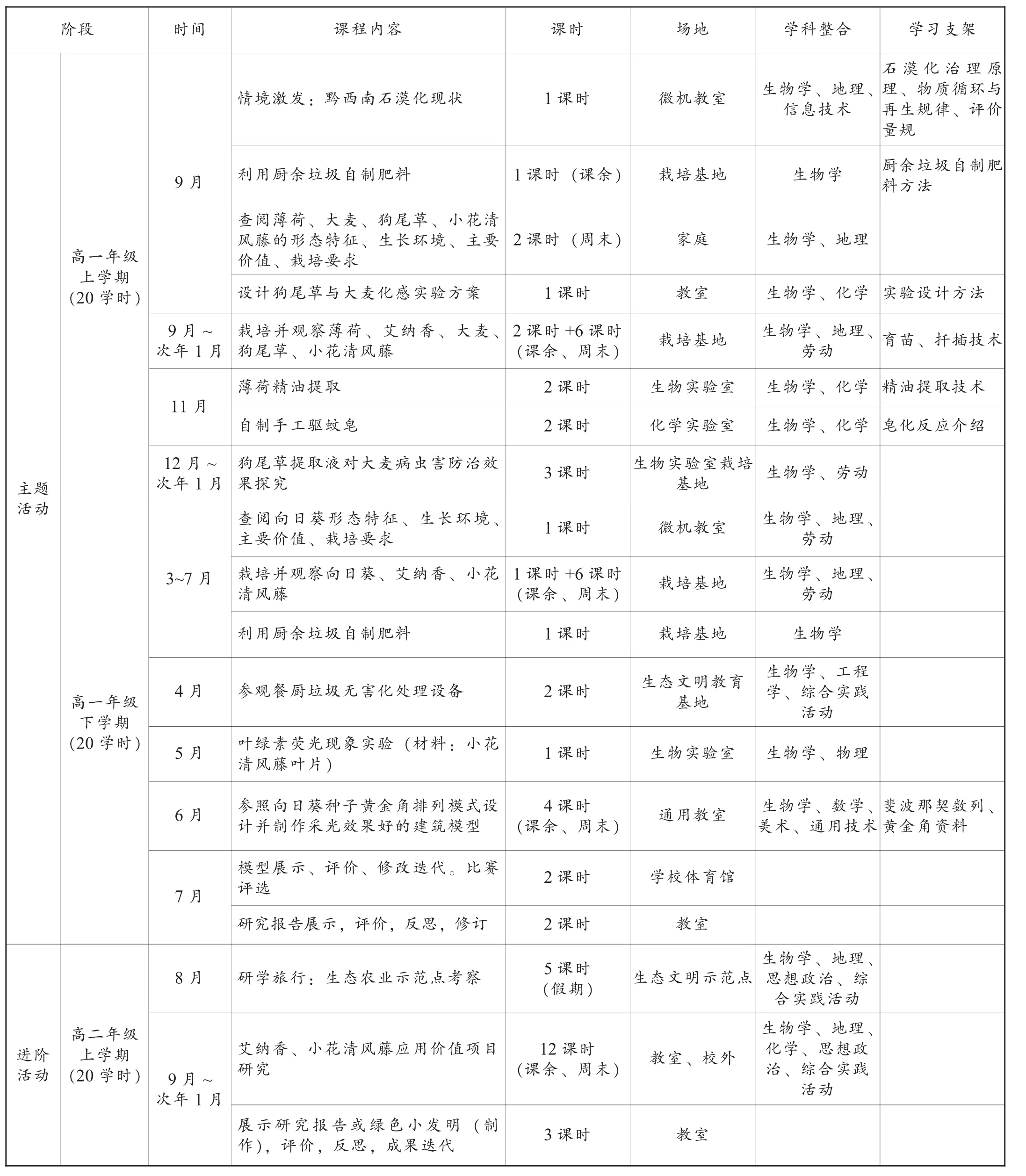

我们以 “一草一木生态情” 项目式学习课程内容为例, 具体阐释课程内容设计 (见表3)。

表3“一草一木生态情” 项目式学习课程内容

(三) 分层递进的课程实施路径

1.顶层设计, 区域推进

一是理念先行。 教育行政主管部门带头深入学习领会习近平生态文明思想、 党和国家关于生态文明建设的重要文件精神, 提升生态文明教育理论水平。 二是协同联动。 在区域内统筹, 形成由教育局牵头, 生态环境局、 科学技术协会、 团委等多部门积极参与的生态文明项目式学习联动机制,形成强大工作合力, 全面推进具有地域特点的生态文明课程建设。三是共同体建设。 建立 “专家+牵头校+基地校” 的生态文明项目式学习共同体, 发挥专家团队 “智囊库” 作用, 指导牵头校建立课程库示范样板, 深入开展理论与实践研究, 形成 “专家引领—牵头校示范—基地校特色推进” 的共同体发展新模式。

2.中层管理, 多措保障

学校是课程顺利实施的中间重要管理环节。 一是建立课程实施领导小组。 每学期召开专题会议, 统筹指导相关工作, 定期开展成效评估; 二是优化课程设置。大单元生态文明项目式学习课程把普通高中国家课程综合实践活动中的研究性学习、 社会考察、研学旅行和劳动整合, 有利于高中学校课时、 课程优化, 更好地开齐开足开好国家课程。 学校在课程实施时采取集中和分散两种形式在高一上下学期、 高二上学期开设, 采取课堂集中课时, 周末、 节假日自主探究, 寒暑假小组研学旅行、 合作实践相结合的方式开展, 完成获得9 个学分(含两个研学性学习课题或项目);三是组建优质师资团队。 组建主要由生物、 地理、 思想政治等学科教师组成的大单元生态文明项目式学习课程教师团队, 定期对团队教师进行培训, 围绕课程中11 个大单元, 以习近平生态文明思想、 国家及地方生态文明建设重点任务为培训主要内容, 采取专家授课、 专题讨论、 情境体验教学等形式, 全力提升教师生态文明素养和专业技能。

3.基层落地, 实践创新

教学流程是课程实施的基础环节, 教学流程的结构化有利于学生的深度学习。 我们以学习进阶理论为基础, 参照项目式学习的构成要素, 在多年的教学实践中, 构建了“两阶段五环节” 的大单元生态文明项目式学习课程教学流程。 每个项目分为主题活动和进阶活动两个阶段, 主题活动聚焦真实情境中提出的问题, 开展生态文明知识、 行为的通识性实践活动; 进阶活动则是在主题活动的基础上分析、 综合、 迁移进而开展的创新性实践活动。 教学流程包括 “情境与问题—调查与探究—寻证与解释—创新与拓展—评价与反思”五个环节。 两阶段五环节有机融合, 成果迭代, 很好地实现了学习目标的连续性和拓展性, 有效促进了深度学习。

(四)“教—学—评”一体化评估

高中大单元生态文明项目式学习评价要紧扣生态文明素养目标的达成, 除了要关注核心概念的深层次理解, 更要关注实践的参与度、 高阶思维的运用、 真实生态情境问题解决的效果。 基于此,评价的内容包括学习过程的评价和学习结果的评价, 注重过程性评价, 兼顾结果性评价。 评价的主体是多元的, 既有学生自评, 还有小组成员互评、 教师点评, 有的还有社会专家、 公众的评价。 在评价时要充分评估个体学习情况, 而不仅是评估团队的成果, 这样评价才更加客观、 公平, 才能更好地激发学生参与项目式学习。

评价中要突出学生的自主性和主人翁意识, 教给学生自评和互评时批判性反馈的规程。 反馈性规程的种类很多, 例如, 赞扬—提问—建议; 项目人员陈述项目方案, 其他人员澄清、 提问, 并给予反馈意见。 同时, 教师要教给学生如何看待和处理收到的反馈, 让学生明白, 无须对每条反馈都作出回应或行动, 只需考虑有用的反馈。

在项目式学习中, 评价要嵌合到项目式学习的各个环节, “教—学—评” 一体化, 整体推进, 评价功能从认定、 选拔的问责制评价转向促进教师、 学生、 课程共同发展的评价。[8]教师教学观察层次和学生学习观察层次在实施的每个环节分别有两个观察要点,通过可测观察目标实现教与学的精准定位, 指向生态文明素养提升 (见图1)。

图1 “教—学—评” 一体化评估框架

三、 课程实施效果

十余年来, 我们开发了 “一草一木生态情” 等多个大单元的生态文明项目式学习课程, 在黔西南州兴义一中、 兴义市乌沙镇中学、 黔南州都匀二中等多所学校开设, 在实施过程中不断丰富课程内容, 提升课程质量。 成果 《生态贵州的绿色实践——生态文明教育VIPP 实践活动方案》 获全国青少年科技创新大赛一等奖, 成效显著, 受邀在云南、 广西等地推广。

(一) 学生发展

课程实施中, 学生围绕真实生态情境问题, 查阅文献、 调查走访, 基于证据作出解释, 不断试错、 修正方案, 最后产出项目成果, 在科学探究中收获知识和技能, 他们的沟通合作能力、 批判性思维、 创新思维等得到发展。 《基于兴义市脱贫攻坚思考下艾草产业发展的研究》 等140 余个学生项目式学习成果在贵州省及全国青少年科技创新大赛中获奖。

(二) 教师发展

该课程整合多学科知识, 对授课教师的知识和能力提出新的要求。 课程开发和设计, 驱动参与研究的教师自主学习, 构建跨学科知识体系和系统逻辑框架, 教师跨学科教学能力、 课程评价设计能力明显提升, 专业成长迅速。 参与研究的成员获评国家万人计划教学名师1 人, 正高级教师3 人, 20 余名教师成长为各级教学骨干、 名师, 形成了一支高素质的生态文明教育教师队伍。

(三) 学校发展

我们根据实践学校地域资源、办学特色, 整合综合实践活动课程和劳动课程, 选择相应的大单元指导学校实施, 多渠道、 浸润式地开展生态文明教育, 从校园环境的绿色低碳设计到生态文明征文、 校园降碳方案评选、 废物回收利用创意评比等主题活动, 很好地实现了课程的育人功能。 兴义一中、 乌沙镇中学等多所项目校被评为贵州省绿色学校, 提升了学校办学品位。

高中大单元生态文明项目式学习课程让学生在真实场域中解决问题, 学生在教室里的时间少了, 学习效率却提升了, 实现了提质减负。 未来, 我们将进一步依托地域资源, 丰富课程内容, 更好地贯彻习近平生态文明思想, 立德树人,多样化、 多渠道落实好德育工作。