从长沙出土“君教”简牍文书看东汉三国县级长吏的徭使*

徐 畅

北京师范大学历史学院

引言

20世纪末至21世纪初,长沙市中心出土的东汉、三国孙吴简牍中,均存在一类形制与内容较为特殊的官文书,这类文书写于竹木牍、木两行或竹简册书之上,(1)走马楼吴简君教文书多写于单枚牍上,偶见君教文书残简(20枚左右),整理者以为系竹牍纵向断裂而致,详参徐畅: 《长沙走马楼三国孙吴简牍官文书整理与研究》,北京: 中国社会科学出版社,2021年,第88—89页。五一广场简君教文书书写载体则包含木牍、木两行及竹简,参角谷常子: 《长沙五一広场出土の君教简·牍》,《奈良史学》第38号,2021年,第42—61页;李均明: 《五一简所见与“君教”相关的三种文书形式》,王沛主编: 《出土文献与法律史研究》第13辑,上海: 上海古籍出版社,2023年,第12—24页。顶头部分通常可见浓墨书写的“君教”二字,而覆盖二字上方或下方往往有草书勾勒,其中不少可释读为“诺”字。由于以“君教”开头(少部分以“君”开头,无“教”字)的显著特征,中、日简牍研究者多将其归纳为“君教”简牍文书,并围绕此类文书的格式、形制及反映的行政过程,展开了热烈的讨论。(2)参伊藤敏雄: 《长沙吴简中の生口売买と「估銭」征收をめぐって—「白」文书木牍の一例として—》,《历史研究》第50号,2013年,第97—128页;关尾史郎: 《从出土史料看〈教〉——自长沙吴简到吐鲁番文书》,魏晋南北朝史研究的新探索: 中国魏晋南北朝史学会第十一届年会暨国际学术研讨会论文,北京,2014年;凌文超: 《走马楼吴简举私学簿整理与研究——兼论孙吴的占募》,《文史》2014年第2辑;徐畅: 《释长沙吴简“君教”文书牍中的“掾某如曹”》,杨振红、邬文玲主编: 《简帛研究 二〇一五(秋冬卷)》,桂林: 广西师范大学出版社,2015年,第231—236页;杨芬: 《“君教”文书牍再论》,长沙简牍博物馆编: 《长沙简帛研究国际学术研讨会论文集》,上海: 中西书局,2017年,第247—256页;邢义田: 《汉晋公文书上的“君教诺”——读〈长沙五一广场东汉简牍选释〉札记之一》,简帛网,2016年9月26日;杨颂宇: 《从五一广场出土东汉简牍试探汉代的“君教”文书》,原载黎明钊、马增荣、唐俊峰编: 《东汉的法律、行政与社会: 长沙五一广场东汉简牍探索》,香港: 三联书店,2019年,修订本见简帛网,2020年3月11日;汪蓉蓉: 《“君教”文书与东汉县廷治狱制度考论——从长沙五一广场东汉简牍说起》,《古代文明》2020年第4期;角谷常子: 《长沙五一広场出土の君教简·牍》,《奈良史学》第38号;等等。

因同出一地,东汉与三国君教文书的形制大体一致,但亦有细微差别。就内容完整的单枚文书牍而言,五一广场东汉君教木牍长22.3~23.6厘米,宽4.2~4.8厘米,有两道编痕,文字以编绳为栏界,分三栏书写:(3)参李均明: 《东汉简牍所见合议批件》,杨振红、邬文玲主编: 《简帛研究 二〇一六(春夏卷)》,桂林: 广西师范大学出版社,2016年,第256—264页。首栏为君教及相关批示。第二、三栏竖行连写,先录由某曹史起草并上请的具体事件概要、经过,再录参与讨论的丞、掾签名及讨论后的处理意见,以“复白”“白草”等语收束,结尾为年、月、日信息。而走马楼三国孙吴君教文书牍长23~24厘米,宽3~4厘米不等,牍面有两道刻线,文字以刻线为栏界,分三栏书写: 首栏为君教及批示。第二、三栏亦竖行连写,右行通常写丞某如掾,掾某如曹,随后是期会掾(或典田掾、都典掾)、录事掾校,左行写主簿、主记史某某省,结尾为双行小字,写明年、月、日,所白事由等。(4)参徐畅: 《释长沙吴简“君教”文书牍中的“掾某如曹”》,《简帛研究 二〇一五(秋冬卷)》,第231—233页。

目前,关于此类文书中“君”的含义,相关长吏与属吏的官府级别,文书所记载的行政主体,论者基本达成了一致意见。“君”为县令长之敬称,(5)汉晋间各级地方行政长官皆有敬称,州刺史称“使君”,郡太守称“府君”,县令长称“君”,传世文献中有诸多语例,不再一一引证。而君教文书为临湘县级行政公文。(6)参徐畅: 《走马楼简牍公文书中诸曹性质的判定——重论长沙吴简所属官府级别》,《中华文史论丛》2017年第1期。然而围绕汉、吴君教文书,尚有不少疑难问题。首先是关于文书的具体性质,学界表述各异,其中五一广场所出君教文书牍,陈松长、周海锋称为“奏请文书”,(7)陈松长、周海锋: 《“君教诺”考论》,长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍选释》,上海: 中西书局,2015年,第325—330页。李均明据牍中“丞、掾议”的记载,认为存在着僚佐内部的行政合议,故称之为“合议批件”。(8)李均明: 《东汉简牍所见合议批件》,《简帛研究 二〇一六(春夏卷)》,第256—257页。而由于走马楼君教简牍中有期会掾,凌文超、徐畅在认可所谓合议、集议表述的前提下,进一步将这类文书定义为审查期会类文书。(9)凌文超: 《走马楼吴简举私学簿整理与研究——兼论孙吴的占募》,《文史》2014年第2辑;徐畅: 《释长沙吴简“君教”文书牍中的“掾某如曹”》,《简帛研究 二〇一五(秋冬卷)》,第231—236页。持不同意见的学者如侯旭东,他提出君教简牍及上之签署,只是文书流程上的转单联署,并不存在实体的“期会”。(10)侯旭东: 《湖南长沙走马楼三国吴简性质新探——从〈竹简(肆)〉涉米簿书的复原说起》,《长沙简帛研究国际学术研讨会论文集》,第59—97页。而鹰取祐司则依据五一广场简君教文书中丞不在署而掾议的情况,提出应灵活理解简文中的“议”字,“议”未必表示多人合议,只是研究、斟酌之义,或并不存在丞与掾合议。(11)鹰取祐司: 《长沙五一广场东汉简牍·君教文书新考》,庆北大学人文学术院: 《东西人文》第15号,2021年;中译本《长沙五一广场东汉简牍君教文书新考》,陈金泉译,《中国中古史研究》第9卷,上海: 中西书局,2021年,第325—328页。

其次是关于文书首栏“君”或“君教”下的注记,即浓墨草书的单字或多字勾勒,业已得专家释读为“诺”“已出”“已核”“重核已出”等,(12)参王素: 《“画诺”问题纵横谈——以长沙汉吴简牍为中心》,《中华文史论丛》2017年第1期。系长吏批示或检校记录。但部分文书中还存在“君”字后既无“教”字,亦无画诺及检校记录,只是以与正文类似字体连写某特殊事项的情况。仅举证一枚五一广场所出木牍:

教属曹今白。守丞护、兼掾英议请移书贼捕掾浩等考实奸

君追杀人贼小武陵亭部。诈。白草。

延平元年四月廿四日辛未白。

(选释·二五)(13)五一广场简目前已出版七卷,分别为长沙市文物考古研究所等编《长沙五一广场东汉简牍》之《选释》、壹至陆卷(上海: 中西书局,2015—2020年),下文征引五一广场简简文,一般情况下随文标明其所属卷数及出版号,不再一一注明对应该卷的页码。

待事掾王纯曾于延平元年(106)四月廿二日致书县廷,陈述在过往执法中因公格杀杀人贼,后遭其亲属复仇,请县廷遣吏考实并护佑全家(参选释·一三九)。本牍展示的是两天后县左贼曹史等将此事件梗概上奏,提请县廷商讨处理方案的过程。对首栏的“君追杀人贼小武陵亭部”注记,整理者陈松长、周海锋最初以为应断读,“追杀人贼”的主语不是“君”,而是当事人王纯。随后不少学者注意到这种特殊注记并指出旧说疏失,即“君+动宾短语”应理解为“君”本人的活动记录,但并未就“君”的相关活动予以进一步关注。(14)参李均明: 《东汉简牍所见合议批件》,《简帛研究 二〇一六(春夏卷)》,第256—264页;李松儒: 《五一广场“君教”类木牍字迹研究》,《中国书法》2016年第5期;杨芬: 《“君教”文书牍再论》,《长沙简帛研究国际学术研讨会论文集》,第247—252页;杨颂宇: 《从五一广场出土东汉简牍试探汉代的“君教”文书(修订本)》,简帛网,2020年3月11日。

上述君的各项活动,应当可以理解为长吏不在署而外出执行公务。然所谓“执勤”非时人语,或可借用《史记·高祖本纪》“高祖常繇咸阳”,(17)《史记》卷八《高祖本纪》,北京: 中华书局,1982年,第344页。《汉书·盖宽饶传》“公卿贵戚及郡国吏繇使至长安”中的“繇”及“繇使”来予以界定,据颜师古注,“繇”通“傜”“徭”,(18)《汉书》卷七七《盖宽饶传》,北京: 中华书局,1962年,第3244—3245页。原始含义为由中央或郡国面对编户民中的傅籍男子所征发的一般性力役及常规兵役;(19)陈松长: 《秦汉时期的繇与繇使》,《湖南大学学报(社会科学版)》2014年第4期。而“徭”之语义在秦汉社会具体使用时存在着宽泛的一面,刑徒所承担的惩罚性劳役,以及服公事者被官府差使所从事的各种外出工作,亦可称为“徭”,分别概括为“奴徭”“吏徭”。(20)孙闻博: 《秦及汉初“徭”的内涵与组织管理——兼论“月为更卒”的性质》,《中国经济史研究》2015年第5期;朱德贵: 《岳麓秦简所见“徭”制问题分析——兼论“奴徭”和“吏徭”》,《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期。

吏徭,作为早期劳役之重要类型,应于郡县制、官僚制肇建之际已存在,岳麓书院藏秦简中即有秦初并天下时新地吏以徭使为名私自返回他郡县的记载:“廿六年正月丙申以来,新地为官未盈六岁节(即)有反盗,若有敬(警),其吏自佐史以上去繇(徭)使私谒之(四十八)它郡县官,事已行,皆以彼(被)(四十九)陈(阵)去敌律论之。”(21)陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(伍)》,上海: 上海辞书出版社,2017年,第48—49页。而据里耶秦简《迁陵吏志》(7-67+9-631)记载,秦代迁陵县有额定县吏(编制内)103人,而实有县吏86人,其中外出徭使者就有35人,(22)里耶秦简博物馆、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心中国人民大学中心编: 《里耶秦简博物馆藏秦简》,上海: 中西书局,2016年,第163—164页。占到定员数的30%、实员数的40%;秦始皇三十四年(前213)迁陵守丞巸就曾指出该县“居吏柀(徭)使……居吏少,不足以给事”(8-197)的实际状况。(23)陈伟主编: 《里耶秦简牍校释》第1卷,武汉: 武汉大学出版社,2012年,第108—109页。据统计,迁陵吏因执行上计、押解人员物资、采购、校雠律令等各种公务而离开县境,越过郡治,行踪远至他郡,甚至京师,其离县时间通常超过一月,甚至半年。(24)参读王勇: 《里耶秦简所见秦代地方官吏的徭使》,《社会科学》2019年第5期。迁陵县吏的外徭,恰可视为秦帝国各级官吏频繁且长距离徭使的缩影。过度徭使吏民,被视为秦政之弊,(25)西汉文士曾揭示秦时郡县乡小吏被驱使外徭之苦,见贾谊《新书》之《属远》篇(阎振益、钟夏校注: 《新书校注》卷三,北京: 中华书局,2000年,第116—117页),桓宽《盐铁论》之《疾贪》篇(王利器校注: 《盐铁论校注》卷六,北京: 中华书局,1992年,第414—415页)等。在西汉,统治阶层曾通过对上计、考课、选官等制度的调整,减轻吏徭。但就西北汉简反映的边塞郡县、尹湾汉简反映的东海郡县情况看,吏徭依然常见,且频度不减。

实际上,综观秦汉国家的中央与地方,各级行政机构所涉日常事务细密而繁多,除通过文书的渠道上传下达政令外,还必须有大量的官吏,被外派活动于基层政务办理的一线,处理通过文书无法解决的具体事务,如案狱、录囚,同时也察观风俗,帮助在首都及各级治所的长吏了解地方情况,加强社会控制。吏徭,是保障国家机器运转不可或缺的行政技术手段,也应视为秦汉国家的行政常态。

近来不少学者借助出土简牍中的基层吏员名簿及活动记录,讨论吏徭问题,但就时段而言,关注点主要在秦及西汉;就研究对象而言,主要关注中央至地方各级属吏的徭使,鲜少谈及长吏的徭使问题。(26)参沈刚: 《徭使与秦帝国统治: 以简牍资料为中心的探讨》,王勇: 《里耶秦简所见秦代地方官吏的徭使》,并载《社会科学》2019年第5期;刘自稳: 《里耶秦简所见秦徭使吏员的文书运作》,《出土文献》2023年第2期;侯旭东: 《传舍使用与汉帝国的日常统治》,初刊《中国史研究》2008年第1期,收入氏著《汉家的日常》,北京: 北京师范大学出版社,2022年,第19—33页。实际上,相对于属吏,郡、县长吏是处理地方行政事务的最终责任人,反映在文书层面,亦应是众多上、下行文书处理的末端。长吏如因事徭使在外,理论上应在地方公文档案中保留更丰富的记录,如尹湾汉简《东海郡下辖长吏不在署、未到官者名籍》,共录22位县级长吏外出公干信息,而上述长沙出土东汉、三国孙吴简牍中亦保留不少郡、县长吏外徭的记载,尤其是其中形制特殊的君教文书,更是追踪县级长吏动向的一手材料。随着五一广场简的分卷整理出版,东汉君教文书大量涌现,而走马楼吴简中的君教文书牍,亦将随着《竹木牍》特辑得以完整公布。(27)走马楼简牍整理组: 《长沙走马楼三国吴简·竹木牍》特辑,北京: 文物出版社,待刊。笔者有幸参与相关工作,以下将综合汉、吴简牍信息,以长沙郡临湘地方的个案,探讨东汉至三国县级长吏,尤其是行政长官从事外务而徭使的种种情况,希望丰富对帝制中国早期官僚制及国家日常统治的历史认知。

一、 两汉郡县长吏徭使的制度背景

两汉的大部分时间,地方行政为郡、县二级制。(28)西汉初一度大规模分封诸侯王,形成郡、国交错的局面,至武帝时厉行郡县制;东汉虽仍以诸侯国与郡并行,但王国封域甚狭,郡县制是主流,参周振鹤: 《西汉政区地理》,北京: 人民出版社,1987年;李晓杰: 《东汉政区地理》,济南: 山东教育出版社,1999年。郡、县僚佐主要由行政长官、佐官、属吏三部分组成,其中,郡、县行政长官及佐官俱由中央任命,合称“长吏”。(29)参读邹水杰: 《秦汉“长吏”考》,《中国史研究》2004年第3期;张欣: 《秦汉长吏再考——与邹水杰先生商榷》,《中国史研究》2010年第3期。郡、县日常政务的办理,实行长官负责制,郡太守、县令长作为行政长官,全面承担了辖域内理讼断狱、维护治安、按比户口与征发赋役、管理军队、劝课农桑、兴办学校、教化吏民、赈恤穷寡等与政治、经济、文化相关的各项要务。(30)参邹水杰: 《两汉县行政研究》,长沙: 湖南人民出版社,2008年,第112—147页。庶务的处理,部分环节可委派佐官、属吏,但最终环节皆需提交长官审核处理。理论上讲,郡、县行政长官需坐镇官府,不得擅离职守。在汉代的地方行政实践中,有二千石(郡太守)不离郡界,病与赐告不得归家的做法,至迟到西汉中后期,相关规定被著为法令遵行,(31)《汉书》卷一上《高帝纪上》颜注引孟康曰:“汉律,吏二千石有予告,有赐告。予告者,在官有功最,法所当得也。赐告者,病满三月当免,天子优赐其告,使得带印绶将官属归家治病。至成帝时,郡国二千石赐告不得归家。至和帝时,予赐皆绝。”(第6页)事亦见《汉书》卷七九《冯野王传》,第3304页。至东汉一仍之。(32)《后汉书·酷吏列传》载琅琊太守李章欲发兵营救被囚之北海太守,掾吏以“二千石行不得出界,兵不得擅发”止之。见《后汉书》卷七七,北京: 中华书局,1965年,第2493页。值得辨析的是,郡守、县令长之坐镇与在职,并不应机械理解为居署办公,还应包括在其辖内巡行视察。按照古者郡方千里,县方百里的理想制度,(33)《汉书》卷一九上《百官公卿表上》,第742页。只要不是跨界厘务,这种出行往往历时不久,事成即归,于上述各项要务办理无碍。

关于郡太守之巡察,《续汉书·百官志》“郡太守”条本注:“凡郡国皆掌治民,进贤劝功,决讼检奸。常以春行所主县,劝民农桑,振救乏绝。秋冬遣无害吏案讯诸囚,平其罪法,论课殿最。岁尽遣吏上计。”(34)《后汉书》志二八,第3621页。可知东汉时,郡太守于每年春耕之时外出周行属县,颁布月令,劝民农桑,而立秋以后派遣督邮分部监察,平决冤狱,已成为惯制。

相比郡太守,目前并未见到对县令长应在署或出巡的明确制度规定,不妨依据传世、出土文献保存的实例,略作推测。《后汉书·赵咨传》载荥阳令曹暠奉迎过县界之旧日恩主、东海相赵咨,“送至亭次,望尘不及”,遂乃“弃印绶,追至东海。谒咨毕,辞归家”,(35)《后汉书》卷三九《赵咨传》,第1314页。由此可知,一般情况下,县令长亦不得擅离县界。不过县令长在县内的行动是相对自由的。西汉中后期至东汉,刺史行部、郡守行县,作为上级官员对下级单位的日常巡视与监督,被逐渐固定下来,(36)参杨宽: 《战国秦汉的监察和视察地方制度》,《社会科学战线》1982年第2期;刘太祥: 《试论秦汉行政巡视制度》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2004年第5期。与此相对应,县令长应当也需要定期巡行乡亭。《二年律令·具律》狱事“当治论者”条列举(县)令、长、丞有他事的情况,包括病、不存,行乡官、谒属所二千石官等,(37)张家山二四七号汉墓竹简整理小组: 《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕(释文修订本)》,北京: 文物出版社,2006年,第23页,简一〇三至一〇六。似提示县长吏行乡官(38)乡的治事场所称“官”,如《管子·立政》:“五乡之师出朝,遂于乡官,致乡属。”《校注》引王引之云:“乡官,谓乡师治事处也。”(黎翔凤撰,梁运华整理: 《管子校注》卷一《立政第四·首宪》,北京: 中华书局,2004年,第66、70页。)《汉书》卷八九《循吏传·黄霸》“使邮亭乡官皆畜鸡豚,以赡鳏寡贫穷者”,颜注:“乡官,乡所治处也。”(第3629—3630页)为一种常见的行政现象,而《后汉书·鲁恭传》亦记载了中牟令鲁恭陪同前来视察的河南尹仁恕掾“随行阡陌,俱坐桑下,有雉过,止其傍”,与儿童语的情境。(39)《后汉书》卷二五《鲁恭传》,第874页。虽然现存律令遗篇中尚未见有关县令长巡行的制度与机制约束,但由上举证可知,县令长巡行乡亭已然成为两汉的地方行政实践。笔者认同相关学者的推测,县“有租税压力,需直接与民众打交道”,“县令长是要经常巡视乡行政工作的”。(40)参邹水杰: 《两汉县行政研究》,第329—330页;刘太祥: 《试论秦汉行政巡视制度》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2004年第5期。

两汉三国存在关于刺史、郡守、令长在辖区内巡行的制度规定已无异议,然而这种不离行政辖区的观风察俗、决狱理讼,似乎出于各级行政长官的本职,属于例行工作,以“徭使”来界定,是否准确呢?(41)侯旭东先生认为繇(徭)对应官吏在本辖区以外的公务,参其2023年5月8日、7月9日来函。要理解这一问题,恐怕还要从秦汉“徭”的原始含义切入。“徭”的根本特征是强制性与普遍性,(42)朱德贵: 《岳麓秦简所见“徭”制问题分析——兼论“奴徭”和“吏徭”》,《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期。从制度普遍化了的两汉来看,刺史行部、太守行县,恐怕已经不仅是长吏本人的行政“自由”,不仅是“做做样子”,(43)相关学者推测“郡守行春多做做样子,文献说太守行农桑,不到四县,刺史行部,不到十县”,参邹水杰: 《两汉县行政研究》,第329—330页。而成为地方行政的必然要求。如《汉书·韩延寿传》记宣帝时传主为左冯翊,到任一年多“不肯出行县”,郡中以丞掾为首的属吏一再敦促之,“延寿不得已,行县至高陵”。(44)《汉书》卷七六《韩延寿传》,第3213页。《后汉书·崔篆传》中,在新莽时亦有类似情节。(45)《后汉书》卷五二《崔骃列传》记崔篆新建大尹任上行春事(第1704页)。属吏的规谏,某种程度催化了制度的强制力,在这种背景下,长官巡行辖境,当然应属于“徭使”。至于郡太守、县令长跨出辖境的重要工作,如上计、赴上级行政单位期会、送正卒卫士番上、调配物资到指定地点,等等,自然更符合徭使的含义。(46)尹湾汉简《东海郡下辖长吏不在署、未到官者名籍》可见东海郡县长吏“右十三人繇”之记录,俱为跨出县辖境的公干。连云港市博物馆等编: 《尹湾汉墓简牍》,北京: 中华书局,1997年,第96—97页。秦汉编户民的徭役有“中”“外”之别,即“邑中徭役”与“御中发征”,而长吏在辖境内与跨越辖境的徭使,亦可比照理解。(47)参王彦辉: 《秦汉时期的“更”与“徭”》,《中国社会科学》2022年第2期。

郡县长吏除太守、令长等行政长官外,尚有丞、尉等佐官,以上重点梳理了行政长官的徭使。还需注意的一个情况是,同为长吏,佐官执行外徭的可能性远远大于行政长官。以县级行政的情况为例,尹湾汉简《东海郡下辖长吏不在署、未到官者名籍》记录了22例县级长吏徭使的情况,其中由丞、尉、狱丞出使多达19例,而由县长、侯相亲赴外徭者仅3例,分别为“费长孙敞十月五日送卫士”“建阳相?唐汤十一月三日送保宫□”“山乡侯相□□十月……”。(48)连云港市博物馆等编: 《尹湾汉墓简牍》,第96—97页。前两例信息较完整,据廖伯源解读,应系从属县送人或物至京师之皇宫,事关要重,故由东海郡太守特遣县令长亲执其事。(49)廖伯源: 《〈东海郡下辖长吏不在署、未到官者名籍〉释证》,《简牍与制度: 尹湾汉墓简牍官文书考证(增订版)》,桂林: 广西师范大学出版社,2005年,第201—205页。

这种情况也与制度规定的长官、佐官的行政分工,以及职掌直接相关。县内大部分公文与政务的最终裁断,须由行政长官作出。而佐官中的县尉本职就与外务有关。一县中,县尉与令长别治,常备五兵,职在捕贼,“凡有贼发,主名不立,则推索行寻,案察奸宄,以起端绪”,(50)《续汉书·百官志》,《后汉书》志二八,第3623页。自然需要经常外出,与更基层的属吏游徼、亭长等一起承担稳定治安、缉捕盗贼等公务。除捕贼外,据出土简牍所示,县内赋税征缴(如五一简贰·四六〇“守左尉区祾案筭离乡”),跨县的钱物输纳(如尹湾简“输钱都内”)、护送戍卒(如尹湾简“送罚戍上谷”)等工作,皆存在由县尉承担的情况。(51)廖伯源: 《汉代县丞尉职掌杂考》,长沙市文物考古研究所编: 《长沙三国吴简暨百年来简帛发现与研究国际学术研讨会论文集》,北京: 中华书局,2005年,第438—448页。

相比本就奔走在一线的县尉,丞为令长之副,应与其同治所。据《续汉书·百官志》“丞署文书,典知仓狱”,(52)《后汉书》志二八,第3623页。丞的主要职责是辅助令长署理文书(副署),处置政务,但这并不意味着丞以文书工作为主,不需外出。首先,丞是令长之副,县令长一旦有重要政务(含外出公干),先托付给县丞;其次,东汉以降,随着县级属吏系统的完备,尤其是门下吏、诸曹吏作为在县廷吏,越来越多地承担了长吏交办的任务,丞之职权实际被削弱,在文书副署与县政集议中,不再是不可或缺的角色,反而时常被令长派出执行公务。在出土文献中,两汉三国时期县丞承担的外务包括跨县的钱物出纳(输钱都内及齐服官),物资采买(市鱼就财物河南)及护送刑徒戍卒(送徒民敦煌、送罚戍上谷),(53)举例皆见《东海郡下辖长吏不在署、未到官者名籍》,连云港市博物馆等编: 《尹湾汉墓简牍》,第96—97页。以及县内的捕贼、给贷贫民、送新兵等(吴简记载,详表1),种类繁多。

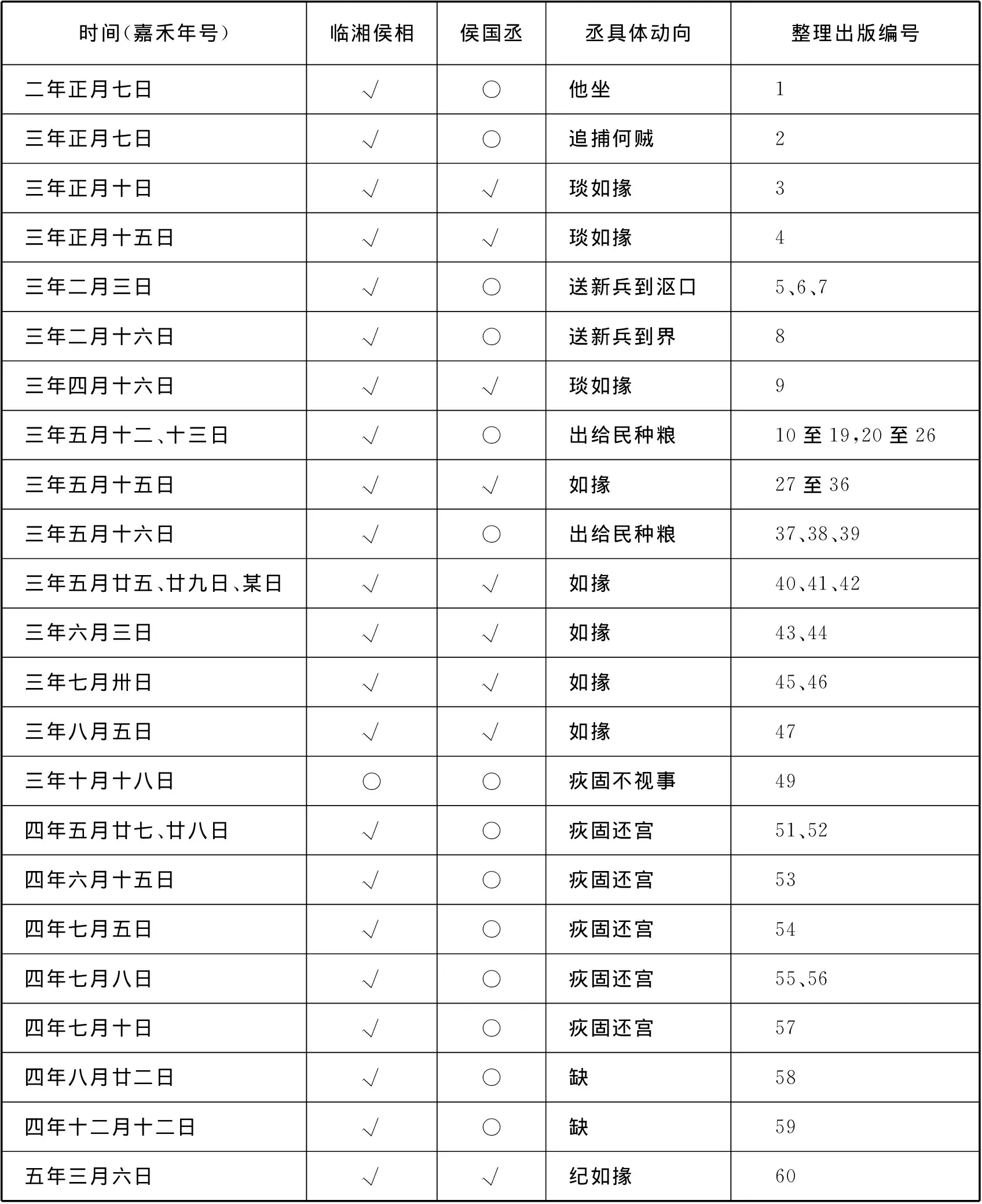

表1 吴简君教文书所见嘉禾年间临湘侯国长吏动向

二、 五一广场君教简所见东汉县级治安事务中的长吏徭使

明了了长吏徭使的制度史背景后,以下将重点尝试借助以君教简为主的长沙出土简牍,对东汉、三国两个不同时期临湘县级长吏不在署而徭使的日常实践予以情景式呈现。先看东汉的情况。

长沙五一广场简已刊布的材料中,有关临湘地方长吏审理刑事纠纷、判决案件,而属吏在方位部及乡亭缉捕盗贼的简例甚多,有学者据此认为,东汉和、安时期,荆南长沙一带社会动荡,贼盗多发,治狱之风严切。(54)参李均明: 《五一广场东汉简牍所见“例亭”等解析》,《出土文献》2020年第4期;马力: 《长沙五一广场东汉简牍“孙诗供辞不实案”考证》,王捷主编: 《出土文献与法律史研究》第9辑,北京: 法律出版社,2020年,第373—400页。由于这批简牍的性质、归属问题尚未得到完满解决,较难根据一口井内所出一批简的记载重点,去判定东汉时期本地的一般情况(有观点指出,J1所出可能主要是临湘县贼曹保藏的文书,因而多与捕贼事务有关(55)参吴婷、郭潇雅: 《长沙发掘万枚简牍 再现东汉早期历史》,《中国社会科学报》2010年7月8日第1版;周海锋指出五一简以左贼曹与长吏官署文书居多,参所撰《长沙五一广场东汉简牍文书的归属与性质问题》,《长沙五一广场简与东汉历史文化学术研讨会论文集》,第148—160页。),但可以肯定的是,治安管理无疑是彼时长沙郡、临湘县日常行政运作中的核心事务之一。李均明就指出,临湘县存在一套完备的治安体系,警备事务实行县、部、亭三级分层责任制,最基层的警务,由同一警区(即方位部)的贼捕掾、游徼及具体案发地所在亭的亭长共同执行,并将执行结果以文书的形式上报县廷,县廷由贼曹专与外部吏对接,而县尉督责之;发生重大案件之后,往往需要由县尉出面协调,甚至亲自外出办案。(56)参李均明: 《五一广场东汉简牍所反映的临湘县治安体系初探》,《长沙五一广场简与东汉历史文化学术研讨会论文集》,第8—24页。简文中多见临湘县两尉(左、右二人)行外徭以捕贼的案例,如“守左尉胤追杀人贼广亭部”(肆·一四七二),范围不限于本县辖内部与亭,还存在跨境追捕的情况,如“守右尉追豫章劫人□”(壹·一),“左尉之下隽未还”(肆·一三三〇),豫章郡与长沙郡毗邻,下隽与临湘同为长沙郡属县,(57)《续汉书·郡国志》载长沙郡十三城,“临湘 攸 荼陵 安城 酃 湘南侯国 连道 昭陵 益阳 下隽 罗 醴陵 容陵”,见《后汉书》志二二,第3485页。临湘尉远至他郡他县,概为捕贼。

既然临湘地方存在着相对完备的治安管理网络,并有作为长吏之一的县尉总领其事,为何会出现君出追贼,即临湘县行政长官亲力亲为的情况?这恐怕与上级行政单位下派的捕贼任务繁重,且时限紧张,而县内捕贼之吏力不从心,时常无法按期完工以复命有关。简文中多见由临湘基层捕贼小吏发出,请求“假期”的上行文书,称为“解书”,如:

兼左部贼捕掾冯言逐捕杀

人贼黄康未能得假期解书 十二月廿八日开

(贰·五三〇)

按:“十二月廿八日开”为后书文字。

·兼左部贼捕掾则言逐捕不知

何人烧石裦等宅假期书 诣左贼 八月廿七日

(壹·三二四)

按:“八月廿七日”为后书字。

府告临湘: 前却、诡课,守左尉傿、梵趣逐捕杀乡佐周原男子吴主、主子男

□贼王傅、烝于、烝尊不得,遣梵诣府对。案: 傅、于、尊共犯桀黠尤无状,梵典负被书,受诡逐捕,

讫不悉捕得。咎在不以盗贼责负为忧,当对如会。以傅已得,恐力未尽,冀能自效,且复假期。记

长沙大守丞印。 延平元年五月十九日起府。

(叁·一一四二+肆·一二四一)

临湘左尉亲出逐捕杀乡佐周原等人贼。从所谓“咎在不以盗贼责负为忧”“恐力未尽冀能自效”“勉思方谋”的表述看,或许所捕为要重罪犯,郡太守对临湘尉经办的捕贼不力一事非常在意,深加切责,同时恩威并施,为其假期两个月,希望最终能顺利捕贼归案。

作为治安事务主官的临湘尉所面临的压力自然不小,但捕贼绩效并非仅与分管治安的县尉有关,县令亦需承担责任,《二年律令·捕律》明载追捕盗贼一项政务由“尉分将,令兼将”,《捕律》中还有惩罚条款,盗贼发,若发生地县级长吏令、丞、尉未能及时发觉并妥当处置,需缴纳罚金,而多次捕贼不力,长吏甚至要被免职,“一岁中盗贼发而令、丞、尉所(?)不觉智(知)三发以上,皆为不胜任,免之”。(58)张家山二四七号汉墓竹简整理小组: 《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕(释文修订本)》,第27—28页,简一四〇、一四五。相关法令在东汉时仍沿用之。(59)《后汉书》卷四六《郭陈列传》载陈忠上疏:“自今强盗为上官若它郡县所糺觉,一发,部吏皆正法,尉贬秩一等,令长三月奉赎罪;二发,尉免官,令长贬秩一等;三发以上,令长免官。便可撰立科条,处为诏文,切敕刺史,严加糺罚。”(第1559页)可知缉捕盗贼一事不仅与县尉,甚至与县行政长官的政绩攸关。两汉县令长考课中应有盗贼课一项,(60)《汉书》卷七八《尹翁归传》载其入守右扶风,盗贼课常为三辅最(第3208页)。县长吏应亦有盗贼课。青岛土山屯出土堂邑县行政文书中就有《盗贼命簿》及《君视事以来捕得他县盗贼小盗伤人簿》,(61)青岛市文物保护考古研究所、黄岛区博物馆: 《山东青岛土山屯墓群四号封土与墓葬的发掘》,《考古学报》2019年第3期,第405—438页。是县令长责兼弭盗,维持治安的明证。

当然,县令长责兼盗贼,并不必然代表他们需要奔走在捕贼的一线,五一广场简中出现的“君追贼某亭部”的情况,与永元至永初年间临湘县属吏整体上执行捕贼任务不力的情况有直接关系。即以本文开头提到的两枚“君追(杀人)贼小武陵亭部”文书牍为例,临湘县令于延平元年(106)四月、永初元年(107)正月频繁造访同一亭部捕贼,背景是该亭部盗贼多发,县尉曾频繁发出指示给所部(或许是东部)贼捕掾、游徼、亭长,令其尽力捕贼,而此一干属吏塞责之,不肯效力。见于君教文书木牍,有所谓“左尉檄言: 小武陵亭比月下发贼捕掾、游徼逋留塞文书,不追,贼捕掾周、并,游徼李虎知盗贼,民之大害,至逋不追,当收正”(叁·一一〇六)的表述,说明小武陵亭不能按期完成捕贼任务,县尉通过文书的形式督责所部。而据“守左尉祾追贼小武陵亭部”(叁·一一三四),县尉还曾亲至该亭部,或许与上级交办的要案迟迟得不到解决有关。还应注意到上引叁·一一四二+肆·一二四一号木牍交代的情况,延平元年的春天,临湘左尉在全力办理郡府交办的逐捕杀乡佐周原等贼的专项事务,且未能按期完成;同一时期右尉行踪不知,大概率也奔走在捕贼一线,或诣府参加期会,(62)临湘右尉参与捕贼,以及因捕贼不力假期诣府例,参上引壹·一、选释·二一号文书。总之两尉均忙于执行任务;而小武陵亭的要案,也就只能由县令自己外出办理了。纸屋正和讨论汉代县长吏职掌时曾推测,“没有县尉的县、列侯国,当然也会发生盗贼”“县丞权限较大,但盗贼发生时追捕的军事指挥权却有限,应该考虑由令、长来担当维持治安任务”,(63)纸屋正和: 《汉代郡县制的展开》,朱海滨译,上海: 复旦大学出版社,2016年,第339页。揆诸五一广场简所示东汉临湘县的情况,应当是可以成立的。

相比县尉、县令,县丞虽很少操兵外出捕贼,仍然负担了维持治安的相关工作。县丞的名字时常出现在君教简牍的中栏,与掾一起,针对由外部吏、诸曹吏提交给县廷、待处理的相关事宜(如诉讼案件),提出进一步的工作方案。也就是说,县丞居内,在官署以“议”的形式参与一县重大事务的处理;而考察延平元年、永初元年这两年间丞、掾所议要事,(64)有明确纪年或可考属此二年者,鹰取祐司收集到16例,参所撰《长沙五一广场东汉简牍君教文书新考》,《中国中古史研究》第9卷,第337—342页。还可补充陆·二四九七1例。亦多与逐捕杀人贼(见选释·二五、壹·一三六、陆·二四九七),处理官民斗讼(选释·四七、贰·四二九+四三〇),敦促属吏捕贼(叁·一一〇六)等治安事务相关。可以理解为,包括丞在内的临湘县长吏,通过不同的工作形式,共同承担了维持社会稳定的行政责任。

三、 走马楼孙吴君教简牍所见临湘侯国长吏徭使

不过,与东汉简情况类似,吴简中亦多见县廷长吏、属吏处理事务而形成的君教文书。在此类文书参议及审核中扮演主要角色的长吏,主要是县令、丞,在孙吴为侯国相、丞,文书首栏为令/侯相批示,中栏有丞参与的记录。所不同的是,东汉君教文书有丞、掾议,即向县令提交处理方案的具体环节,而孙吴君教文书仅书“丞某如掾”“掾某如曹”,相当于只有丞、掾的姓名、列位。尽管如此,借助首栏、中栏的相关注记,我们仍然可以尝试复原孙吴嘉禾年间临湘侯相、丞的具体活动,尤其是关注其离开县廷而徭使的情况。经过最终整理,吴简中共可见书写在竹木牍上的君教文书84件,有明确纪年或可考知年份者计60件,时段集中在嘉禾二年至五年(234—236),下面尝试抽离出其中的长吏记录,列表如下:

结合表中数据及《竹木牍》整理组提供的君教文书图版、释文信息分析可知,嘉禾二年初至五年三月的三年里,临湘侯相大部分时间居署办公,显示在60件君教文书中,绝大部分文书的首栏有个性化的浓墨草书批字,叠压在“君教”二字上,应视为侯相本人亲手所画诺。少部分文书无“若(诺)”字,但“君教”下方有“已核”等浓墨批字,亦可视为侯相之履职。侯相缺位,由他职代为在首栏署名的情况仅1例,而84件君教文书中侯相缺位仅2例。但侯国丞的情况相当复杂,60件君教文书(除1件信息不全外)中栏书明“丞如掾”,且有丞名之花押的情况仅4例;而仅书明“丞如掾”,无签署的情况20例;其余35例,丞后均书明具体动向,说明不在署,比例高达近60%。

下面具体分析侯相、丞不在署的情况。49号嘉禾三年十月十八日君教文书以“府主簿”“已核”开头,应是侯相因事不在,主簿暂摄其位。而62号的记载较为具体,谨移录原牍文如下:

1 君 出送柏船 领丞宽 如曹期会掾烝若录事掾谢 韶校

二月三日举行集议当时,临湘侯相不在署,而从事“出送柏船”的外务,由领丞宽、主簿郭宋等省察文书。牍文无明确纪年,正可以从送柏船一事切入。吴简中屡见有关临湘本地制作柏船的记载,柏船即柏木制作的船只。柏木是一种优质木材,淡褐色,性耐旱耐湿,表面光洁,坚固耐用,可制为船舶,经久不坏。临湘柏船的制作由船曹负责,而具体造作者称“匠师”,见于以下简例:

草言府移邸阁李嵩(68)“嵩”字原缺释,今据图版补。出米十五斛给禀柏船匠师……事 闰月八日船曹掾番栋白(陆·575)

船(69)曹名原缺释,今据图版补。曹移送吏妻子宫中出米十五斛给禀柏舩匠师□□□等二人事 闰月八日书佐烝赟封(陆·565)

相较而言,同一时间丞所承担的徭使,如“追捕何贼”“送新兵到沤口”“出给民种粮”,大多属于县级行政常务,徭使的地点多在辖境内或距离不远。(71)沤口,据《三国志·吴书·吕岱传》“召岱还屯长沙沤口”,属长沙。见《三国志》卷六〇,北京: 中华书局,1982年,第1385页。但丞不居署办公的频率远远高于侯相。嘉禾三年上半年,丞琰于正月、二月、五月分别承担了侯国捕贼、送新兵、赈贷贫民种粮的外务,至当年十月以后,丞又罹患疾病而无法视事,这样的状况持续半年之久;嘉禾四年五月以后,丞回宫(应指建业宫)治病,一直到五年三月,新丞纪到任。可以认为,自嘉禾三年十月至五年三月这一年半时间里,侯国丞的位置一直空缺。这样的情况,与五一广场君教简牍所示延平元年、永初元年之间丞优大部分时间在署而参与县廷议请,仅有“诣府对”“行驿”两次外务的情况(壹·三三一、肆·一二七六),判然有别。

究其原因,丞作为令长之佐贰,在东汉早中期的县廷重大事务集议中,扮演了重要角色。但到东汉后期至三国孙吴,一方面,诸曹机构扩张,诸曹掾史主要负责为县廷疑难案件提供处理方案,基本上无须与丞商议,体现为丞、掾议、请环节的简化或取消;(72)鹰取祐司认为,曹实际成为君教文书所涉事务的真正负责者,见《长沙五一广场东汉简牍君教文书新考》,《中国中古史研究》第9卷,第317—328页。另一方面,作为县令长亲近的大吏,“录下事,省文书”的主簿,“主录记书,催期会”的主记室史地位日渐凸显,(73)《续汉书·百官志》,见《后汉书》志二七、二八,第3614、3621页。通过省察、检校诸曹吏、外部吏制作的文书,而参与县廷要务的实质处理,成为连接诸曹掾史与令长、侯相的枢纽,丞的作用日渐微弱,(74)凌文超称为县丞的闲散化,参所撰《黄盖治县: 从吴简看〈吴书〉中的县政》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第91本第3分,2020年,第463—517页。以致在县廷集议中,丞是否“如掾”,成为无足轻重的事情,反而不得不奔走于县内繁杂而常规性的外务。由君教文书提供的实例,可一窥东汉至三国县级行政机构诸吏之地位升沉。

余论

上文借助长沙出土汉吴简牍考察了东汉至三国县级长吏不在署而奔走徭使的情形。最后,再谈下长吏徭使问题中的特例——行政长官长期外徭的情况,以及上述情况对地方行政的影响。

首先,如本文第一节所述,行政长官因在辖境内定期巡察,或办理例行公务而离署,系制度规定,且大多数属于短期出行,事成即归,不但不会对地方行政产生不良影响,反而被目为循吏之政。《汉书·循吏传》所记文翁、龚遂、召信臣等郡守,皆有单车巡行,传布教令,劝课农桑的事迹,其中深得吏民爱戴的南阳太守召信臣甚至“出入阡陌,止舍离乡亭,稀有安居时”。(75)《汉书》卷八九《循吏传》之文翁、龚遂、召信臣,第3625—3626、3637—3642页。

另一种情况是,为履行上级专达之要务,或参与全国性的政治、经济、军事行动,行政长官不得不代表地方亲行外出办理,并长久滞留在官署以外。上引吴简君教文书62号“君出送柏船”,即为一则典型事例。孙吴立国江南,由于频繁的战争及交通运输等方面的需求,仰赖大量的民用、军用船只,临湘地方所在湘州,为孙吴政权辖内著名的造船基地,(76)卢海鸣: 《论六朝时期造船业的发展状况》,《南京社会科学》2000年第4期。因而承担了供给国用的任务,并由地方行政长官亲自运送物资至首都。由长沙至建业送船,当行荆扬水路,由湘水入洞庭湖,再入长江,沿江东下,过中游重镇夏口、武昌,终至下游之建业。临湘侯相此行需要多长时间呢?学者曾据《宋书·州郡志》记载的湘州长沙至京(建康)水路里程(3300里),估算由建康至长沙行船的时间,认为90、60里是当时从长江下游上溯一日行程的上、下限;(77)参何德章: 《六朝建康的水路交通——读〈宋书·州郡志〉札记之二》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第19辑,武汉: 武汉大学文科学报编辑部,2002年,第59—71页。而由长沙至建业为顺流,若以日行110里计,30天方能至,往返则需两个月。这也意味着,侯相将长期不在署。

行政长官长期在外,是否会使县级政务受到影响呢?虽然到东汉中后期,县级官文书的处理已走向程式化,门下吏、诸曹吏、外部吏各司其职,(78)参徐畅: 《东汉三国长沙临湘县的辖乡与分部——兼论县下分部的治理方式与县廷属吏构成》,《中国史研究》2022年第4期。县令长原则上只需画诺,但负责人缺位的影响肯定还是存在的。《三国志·吴书》记载的黄盖治理石城县事,即为最好例证。石城县守长黄盖主要在外征讨山越,不亲政务,导致县内以两掾为首的大吏在文书制作与经办过程中上下其手,以谋私利,终被黄盖以军法赐死。(79)事详《三国志》卷五五《吴书·黄盖传》“诸山越不宾,有寇难之县,辄用盖为守长”一节(第1284页),不赘引全文。黄盖委政于两掾(或以为主簿、主记室史,或以为主簿、功曹,或以为功曹、廷掾)(80)前两说详凌文超: 《黄盖治县: 从吴简看〈吴书〉中的县政》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第91本第3分,第473—482页;后说详邢义田: 《汉晋公文书上的“君教诺”——读〈长沙五一广场东汉简牍选释〉札记之一》,简帛网,2016年9月26日。的情节,恰可与上引吴简49号君教文书牍对照,说明主官如长期不在署,为保证县级政务的运转,往往实行他吏代理制,东汉末至三国,常见以门下吏之首——主簿代理相关事务。

附记:文章修改过程中得到清华大学历史系侯旭东先生及匿名审稿专家的帮助,谨致谢!