产业化工程型软件工程专业人才培养体系探索与构建

秦永彬 龙慧云 汪健 周婵

摘 要:以大数据为引领的电子信息产业迅猛发展,但是现有的人才培养模式并不能完全对接市场需求,人才供需不平衡。为更好地服务区域经济和社会发展,聚焦产业发展,培养适应行业和企业需要的高水平工程应用型人才,与企业深度合作,发挥校企双方各自优势,探索形成六位一体的校企深度融合的产业化、实践型软件工程专业人才培养体系。在此体系下,形成较好的人才培养效果,形成一种可借鉴、可复制的面向本科层次的校企合作人才培养模式。

关键词:产业化;软件工程;校企深度融合;六位一体;人才培养模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)02-0005-06

Abstract: With the rapid development of electronic information industry led by big data, the existing talent training mode cannot fully meet the market demand, resulting in the imbalance between talent supply and demand. In order to better serve the regional economy and social development, focus on industry development, so as to cultivate high level to satisfy the needs of the industry and enterprise engineering applied talents, we have explored and formed a six-in-one talent training system of software engineering with deep integration of schools and enterprises through in-depth cooperation with a enterprise and giving full play to the advantages of both school and enterprise. Under this system, a good talent training effect has been formed, and a school-enterprise cooperation talent training model for the undergraduate level that can be used for reference and can be replicated is formed.

Keywords: industrialization; Software Engineering; deep integration in school-enterprise; six-in-one system; talent training mode

2012年9月,貴州省召开了“贵州省促进信息产业发展大会”,这次会议的主要目的是深入贯彻落实国发2号文件和省第十一次党代会精神,加快推进工业强省战略实施,推动信息产业发展,进一步促进工业化和信息化深度融合,助推全省科学发展,后发赶超。贵州省将加快信息产业发展作为促进“三化”同步的重要支撑、培育新的经济增长点的重要举措、推动“信息兴业、信息惠民、信息强政”的重要保障。在此背景下,2012年,贵州省教育厅批准贵州大学成立省内唯一的省级示范性软件学院,加大软件人才培养力度。2014年,贵州在全国率先开启大数据战略,积极推进以大数据为引领的电子信息产业的发展。然而大数据人才匮乏严重制约贵州大数据的发展,许多来贵州投资发展大数据电子信息产业的公司急需大数据、计算机、软件工程等相关领域的各层次人才,但是贵州大数据电子信息领域的人才远远不能满足大数据产业发展的需要。

大数据电子信息领域产业更新快、竞争大,高校按部就班培养出的人才如果跟不上产业技术的发展与更新速度,将会给人才培养的质量带来负面影响[1]。校企合作办学可使人才培养对接市场需求,解决人才供需不平衡的问题[2]。早期的校企合作大都停留在订单培养、顶岗实习等层面上[3],先天条件、认识程度、深度广度及保障力度等方面都略有不足[4-5]。近年来,在国家政策和市场作用的双重推动下,已经成功地探索出一些成功的校企合作模式,如工作室制[6]、产学研合作培养[7]和专业共建[8]等。为了提升大数据电子信息领域产业化人才的培养质量,贵州大学与慧科集团签署协议,共建省级示范性软件学院。但是,人才培养不仅要根据自身条件因材施教,同时又要满足产业需求,一味照搬现有模式可能会导致“水土不服”。因此,紧密结合贵州的大数据政策,贵州大学软件学院在软件工程专业下开设了大数据技术、移动云计算和互联网营销三个专业方向。针对目前产业化工程性软件工程本科人才培养过程中面临的一些困难与挑战,贵州大学与慧科集团开展校企深度合作,投入大量资源和资金,积极探索实践校企深度融合的办学模式,积极探索构建校企深度融合的产业化、工程型软件工程本科人才培养体系。

一 问题分析

在新的数字产业发展背景下,如何有效开展校企合作,培养满足社会和企业需求的数字化领域的产业化工程型人才,需要积极探索校企深度融合的人才培养的新模式。一方面,校企联合的人才培养模式,尤其是针对本科生的联合培养方式,当时还没有成功的案例可以借鉴,比较成熟的校企合作主要集中在 “实习、实训”培养阶段的集中式学生训练与培养。另一方面,随着云计算、大数据、人工智能等数字技术的飞速发展,传统的以计算机科学为核心的信息人才培养模式已经不能满足大数据电子信息产业的人才需求,老师的优势是计算机科学与技术专业领域的专业基础课程和传统专业课程,面对云计算、大数据、人工智能等领域的新知识和产业化应用需求,不能完全适应新的知识体系和课程体系的构建。

传统的校企合作人才培养模式存在如下问题。

(一) 功利性过强、形式化太重

在“学与用”接轨的情势下,教育部明确要求学校要与企业接轨、与市场接轨,而且还将此项工作纳入高校评估排名的重要指标之一。但很多高校的校企合作人才培养大多是为了寻求名利,求生存和发展。不难发现企业方主动要求与高校合作的案例少之甚少,大多企业只是为了应急岗位缺口,合作形式则局限于提供学生实训、毕业实习、参观考察、教师的培训、企业导师讲座等,通过走访关系建立的合作模式往往追求形式主义,久而久之自然也就加入了功利性元素。

(二) 缺少国家、地方的财政和政策支持

企业是以盈利为目的的经济实体,要企业全方位投入在校生的应用型人才培养,投入师资和资金给高校,作为科研和教学项目基金是不现实的。地方政府对人才培养的投入也不充分,因此,合作模式也就不能够真正达到学校与校企合作单位预期设想和目标。

(三) 应用型师资能力和水平参差不齐,企业导师选聘受阻

高校引进的师资多数以高学历和学科科研带头人为主,97%以上来源于重点大学和研究生培养能力较强的大学,学术性倾向明显,知识结构也以学术型为主。高校由于产业化人才培养的需要也意识到教师转型的问题,选派教师到企业一线接受实践锻炼,但教师转型存在碎片式、拼接式倾向,缺少“整体设计”,导致经过企业实践的教师仍旧无法胜任实践类课程的教学任务。同时,企业导师的选聘,又受到高校师资引进的基本门槛限制,選聘受阻。

(四) 未能形成行之有效的校企人才培养模式

高校与企业的融合型人才培养并没有形成可借鉴的成功模式,校企合作形成了三种探索性或商业性模式。第一种模式是专业学位研究生的校企联合培养。由于专业学位研究生的培养是一种以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学研用结合为途径的研究生培养模式,因此,针对专业学位研究生校企联合培养的立足点是协助高校培养专业学位研究生的工程实践能力,合作企业往往负责学生的企业实训和工程训练,为学生推荐合适的实训、实习企业,以此来延展(弥补)高校在专业学位研究生培养上的不足,这在一定程度上弥补了专业学位研究生开办初期高校师资力量和技术储备的不足,但是其更多是为联合培养的学生提供优质的实训、实习单位。第二种模式是本科阶段的实训合作。在计算机等工科领域,学生学到一定程度,在三年级或四年级的时候需要安排贴近企业实战的工程实训,很多培训类企业与高校合作,通过“夏令营”或“冬令营”等实训方式对学生进行工程应用训练,其开展的是1周、2周乃至1个月的短期强化型工程应用训练。在这种模式下,合作企业一般派遣实训工程师为实训学生进行强化培训或学校带领实训学生赶赴企业实训基地开展相关实训活动,这种方式起到了提升、强化的作用,在一定程度上有效提升了学生的企业化工程能力,弥补了高校在企业级实训方面的不足,但是其存在实训相对时间短、实战化程度低、实训场所不固定、实训方式和实训题目单一等不足。第三种模式主要针对高职高专的学生培养。合作企业主要是为高职高专的学生提供更加专业的线上线下教学、实训实习推荐和就业安排,这种方式在较大程度上弥补了高职高专院校在培养学生实践能力方面的不足,同时又帮助学生嫁接了一条就业的桥梁,但是其更多地是针对专科生的流水线培训,培训层次略显不足。上述这些校企合作方式在一定程度上弥补了不同人才培养层次在学生工程实践能力培养上的不足,部分解决了学生与企业之间的实习、就业等对接问题,对校企合作的人才培养模式进行了一定的探索,但是,其本质上都没有形成较为完善、体系化的校企合作模式,其更多地是探索和解决局部的校企合作人才培养问题。因此,在这一过程中,我们并没有可以借鉴的面向本科层次人才培养、面向产业发展的校企深度融合的人才培养体系。

鉴于上述原因,为了提高数字经济领域工程应用型本科人才培养质量,贵州大学与慧科集团合作,积极开展校企合作专业综合改革,探索在校企深度融合模式下,工程应用型本科人才培养新模式、校企合作新机制、师资队伍建设新方法。开展校企深度融合人才培养创新模式实践探索,一方面有助于探索新时代、新技术背景下校企合作办学的新模式,创新人才培养的新模式、新方法;另一方面,有助于构建校企深度融合的人才培养机制,培养基础知识扎实、实践能力强、适应企业发展需求的高素质人才。

二 校企深度融合办学的探索实践情况

聚焦贵州大数据发展战略,围绕贵州大数据电子信息产业发展的实际人才需求,联合慧科教育集团,瞄准经济社会对复合应用型软件人才的能力要求,以培养学生学习能力、工程实践能力和就业创业能力为核心,践行“育人为本、德育为先、能力为重、应用为主”的人才培养理念,建设有区域特色、聚焦工程实践的、产教深度融合的专业培养方案,强调产业需求与专业人才培养的有机结合,强调行业企业全过程参与人才培养。

初步目标和方案设定后,2014年9月开始,从2014级省级示范性软件学院软件工程专业开始实施,通过7年七级四届学生的培养实践和完善,基本形成了校企深度融合的产业化、实践型软件工程专业人才培养体系。在贵州大学省级示范性软件学院2014—2021级七级学生中有效实施该成果,已经培养2018届至2021届四届毕业生。

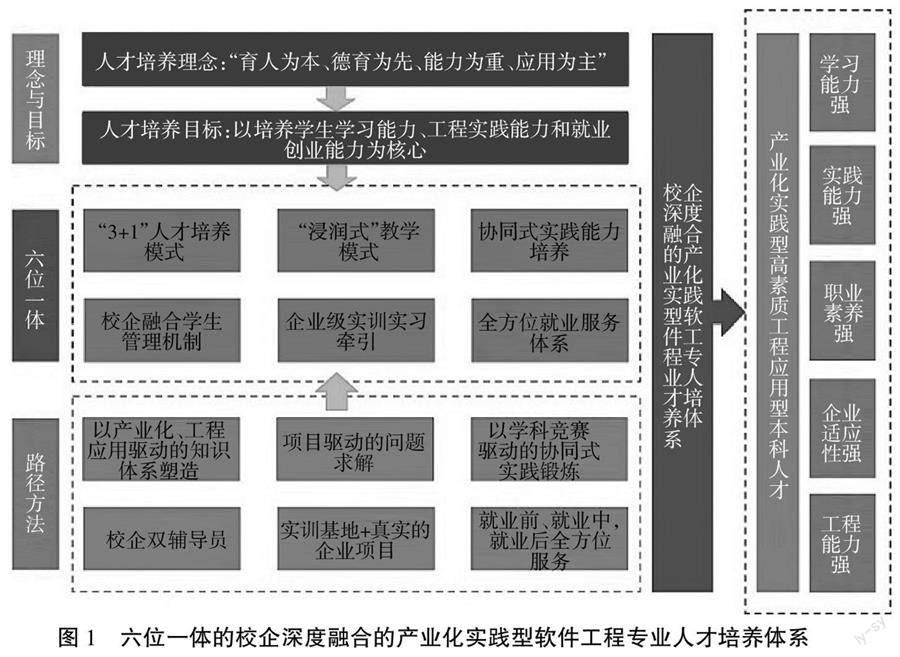

总体上看,本方案构建了较为完善的校企深度融合的人才培养体系,形成了“3+1”人才培养模式、“浸润式”教学、协同式实践能力培养、校企融合学生管理机制、企业级实训实习牵引和全方位就业服务六位一体的校企深度融合的产业化、实践型软件工程专业人才培养体系(图1),培养方案融合度高,实践能力培养有效落实,企业级工程实训和实习有效开展,学生思政管理和就业服务有特色。最终,通过本方案的实施,工程实践类人才培养效果好,学生工程实践和企业适应能力强,就业率和就业效果好,为贵州省培养了大数据电子信息产业发展的急需人才,有力支撑贵州省以大数据为引领的数字经济发展。

(一) “3+1”的人才培养模式

校企深度合作,形成了聚焦贵州大数据电子信息产业发展的工程应用型人才培养方案,探索校企合作的新型人才培养模式,采用“3+1”的人才培养模式,即3年在校课程+1年的企业实训实习课程,其中3年在校专业课程中的30%由企业安排企业工程师授课,1年的企业实训实习由企业负责组织实施,形成“1年公共技术基础+2年专业动手技能与领域前沿技术+1年企业商业项目实训实习”的新型人才培养模式和课程体系,构筑产学研一体化的培养体系。在这一过程中,校企双方发挥各自优势,进行联合课程体系构建、课程教学、工程实训和技术能力培养,高校教师的优势是专业基础课程和专业课程,企业方讲师的优势是专业实践课程和专业拓展课程,围绕区域经济发展需求和贵州大数据战略需求,校方与企业深度合作,在软件工程专业下开设大数据技术、移动云计算(云平台管理与应用)和数据分析(互联网营销)三个人才培养方向,不同培养方向的特色课程和个性课程不同,符合不同培养方向的技术要求。充分实现了校方课程的基础性和专业型,企业方课程的个性化、特色化和拓展性。

(二) 探索建设了贴近企业实战的“浸润式”教学模式

有效利用培养方案课程体系中的企业特色课程,企业方积极对接域内企业,了解企业需求,将企业需求转换为课程的考核要求,以“课题”的形式发给学生,学生通过对企业实际需求的“攻关”,在解决问题过程中学习,不断提升解决实际问题的能力,形成了贴近企业实战的“浸润式”教学模式。

(三) 优化培养模式和课程体系,推进协同育人,夯实人才培养的针对性、目标性

一是围绕“基础适度”,针对学校培养“人才”与企业需要“人才”脱节的问题,主要侧重于学生的工程应用能力培养,一方面调整基础课程的教学大纲,调整了课程的学分、学时、课堂教学与实验教学的学时比,在保障学生打好专业基础的同时,更加侧重于学生工程实践能力的培养。另一方面,要求相关课程的任课教师调整课程讲授的方式,更加侧重于案例式教学。

二是围绕“口径适中”,优化教学环节,提升专业的针对性,提升实践教学环节的比例,提高综合性、自主设计性实验比例,引入项目教学,强化毕业设计的要求,切实提升学生的工程应用能力和企业项目实战能力。开展线上线下教学模式探索,以企业方的“高校邦”为载体,研发高质量线上课程,强化线下辅导,提升学生学习效果。

三是围绕“重视应用”,改变以往重视知识传授、重视理论教学的模式,重视学生应用实践能力培养,具体实施过程中,在培养方案中增加企业实践(以真实的企业项目锻炼学生),有效实施企业“课程置换”,突出企业实践,从课程学习、实习实践、企业实训等几个方面立体式、全方位提升学生的实践动手能力。

四是围绕“强化素质”,从传统的重视知识的积累,更加重视学生综合能力的培养,围绕“强化素质”的目标,我们在三个层面上进行了调整,一是在软件学院实施本科生导师制,学生从二年级开始可以选择导师,跟进导师的科研项目;二是指导学生参与企业实际项目的调研、策划和设计,突出全流程能力培养;三是通过学科竞赛、科研训练、创新实践、素质拓展等多种方式推进学生综合能力的培养。

(四) 构建深度融合的校企协同管理机制,助力教学实施和教学改革

校企共建辅导员队伍,探索一种全新的校企深度融合的学生管理新模式,即由校方委派专职辅导员,主要负责学生的日常事务管理,如学生思政工作和日常管理、各项活动组织与通知、贫困生认定、学生贷款和学院的活动组织等,由企业方委派企业辅导员,主要负责学生的实践管理,如班级管理、团日活动、学生活动组织(企业级素质拓展)、學生实践与学科竞赛组织、企业课程管理和就业指导等。校企发挥各自优势,无缝合作,使得学生管理工作井井有条,有效支撑和服务教学工作。在具体的实践中,这种深度融合的学生管理服务机制,极大地提升了学生管理和服务的效能,一方面弥补了校方学生管理人员的不足,另一方面使得学生可以接受企业化的管理方式,以更直接的方式感受企业管理和企业级训练。

(五) 打造校企深度融合的全方位实践教学培养体系,提升学生工程应用能力

一是建设校外实训基地,构建企业级实训、实习环境。根据校企深度合作进行人才培养的约定,分别建设了南通实训基地、武汉实训基地、贵安新区实训基地等校外实训基地,让学生充分体验接近真实的企业环境和训练。

二是构建 “实验-实训-实战-实习”一体化全方位实践培养体系,充分利用校企双方的资源优势,整合资源,校内外双导师的协同指导下,学生通过理论联系实际的实验、实训、实习过程,进一步掌握互联网营销专业理论,训练应用理论解决实际问题的能力,提高综合素质。在推进跨界融合的合作导向下,着力聘任诸多资深专家作为参与专业技能教学、共同指导学生参加专业竞赛等。将学校实验室、实训基地与校外实习基地构成互补的有机整体,为应用型人才的培养提供连续性、常态化的训练条件保障。

三是以项目为核心的驱动式企业实训实习。聘请领域专家、行业领航者、学术学者共同分析、分解行业前沿领域技术,结合目前市场需求,以国家紧缺型、技能型人才培养目标为中心设计并研发整套实训体系,整个实训过程以真实的实践项目为牵引,一线企业工程师亲自进行教学,力求使学生在掌握专业知识的基础上,逐步提升实践技能,帮助学生由学习型人才转变为就业型人才。以职业规划为导向,与清晰的热门职位进行匹配,为学习者系统化拆解各学习模块的具体内容,打造出科学严谨的知识体系大纲,并整合线上与线下最优资源,全面推出并实施适应企业人才需求的企业实训人才培养模式,面向学生就业和未来发展,设计和拟定了符合现代企业需求的企业项目实训方案,致力于促进学生就业和IT产业发展。通过企业实训主要解决学校与学生共同关心的核心问题——高质量就业,搭建企业与人才之间的“桥梁”,让每名学生都有一份具有广泛职业发展前景的工作。

(六) 建设形成了全方位、全流程、体系化的就业服务新模式,有效提升学生就业质量

将学生在读的四年八个学期,分为就业前、就业中和就业后三个阶段(图2),“就业前”指导学生通过职业规划和专业规划做好发展定位,“就业中”通过指导学生简历修改、模拟面试等方式对学生进行就业训练,“就业后”及时跟进学生就业情况。

图2 就业服务示意图

三 实践效果

七年来,根据校企双方最初设定的方案和计划,聚焦国家和贵州区域经济发展需求,聚焦贵州大数据发展战略,积极开展校企深度融合的人才培养体系的探索、实施以及推广,具体的成效体现如下。

一是以“3+1”为核心的校企深度合作的本科人才培养体系和实施方案得到有效验证。累计培养了七级四届的学生,充分聚焦了高层次工程应用人才的培养,有效对应“基础适度、口径适中、重视应用、强化素质”的人才培养目标,充分聚焦了大数据电子信息产业的人才需求,将软件工程的专业方向分为大数据技术、移动云计算(云平台管理与应用)、数据分析(互联网营销)三个人才培养方向,充分聚焦行业需要,充分聚焦企业需求,充分聚焦学生就业,取得了显著的人才培养效果。我们探索形成的“3+1”的本科人才培养体系及实施方案被贵州民族大学、贵州理工学院等省内外五所学校借鉴和实施,取得了良好的推广效果和应用效果。

二是探索形成的“浸润式”教学模式有效推动学生参与企业实际项目,有效实现学生在实战项目中学习,深受学生和企业好评。学生反馈:企业项目实战可以让学生真正了解企业,学生在实战过程中了解到自身知识薄弱,更加具有针对性的学习,也最大限度地增强了学生学习的热情和积极性,学生在实战中成长,企业是实战中发掘人才,学院在实战中收获了成果。企业反馈:企业项目实战可以让学生深入了解企业,了解企业的运作模式、技术要求、现实需求和岗位要求,让学生充分了解真实的项目过程,同时企业在此过程中也可以充分了解学生、考查学生、提出企业的实际需求,最终使得企业的需求和学校的人才培养充分衔接。

该成果方式被贵州理工学院等高校借鉴实施,用于学生的部分企业课程。

3)创新校企深度融合的“双辅导员”学生管理模式,并在具体的学生管理实践中有效实施,有效提升学生综合能力培养水平。校企双方形成了“双辅导员”机制,校方专职辅导员和企业辅导员有效配合、无缝衔接,有效推进学生管理工作提质增效,具体体现在三个方面:一是学生管理和服务的紧密性更高,辅导员能够更加贴近学生进行管理和服务;二是校方辅导员可以更加关注学生的事务性管理、思政教育和奖助学管理,企业辅导员可以更加关注学生专业学习、实训管理、就业管理等工作,极大地提升了实训工作的效果和就业服务的效果;三是企业辅导员有效推进企业级素质拓展、基于真实企业项目的学科竞赛等的指导,有效提升学生综合素养,学生学科竞赛获奖人数和比例高于同年级其他专业,学生的沟通能力、项目写作能力显著增强。

4)打造了全方位的就业服务体系,有效提升就业率和就业质量,学生就业情况保持较高水平。软件工程专业历届的毕业就业率一直保持在较高水平,学生就业的专业对口率一直保持在87%以上,就业平均薪资水平逐年升高,就业薪资范围一直保持较好水平。学生保研人数和考研人数逐年升高,融入到了软件工程的“本硕博”人才培养体系,体现了软件工程专业学生的培养质量、就业质量。

五是人才培养、学生实践与实训等做法和成效被新闻媒体多次报道,有效提升了学生的培养质量、专业的知名度和社会的认可度。

六是高级语言程序设计课程于2020年获得教育部第一批国家一流本科课程(线上线下混合式一流课程),这个是在实践性教学体系下探索线上线下混合课程建设的典型成果。

四 结束语

综上所述,七年来,围绕国家战略和区域经济社会发展的实际需求,聚焦行业和企业需求,我们与慧科集团有效进行校企深度合作,探索形成了六位一体的校企深度融合的产业化、实践型软件工程专业人才培养体系,在具体的实施与实践过程中也取得了非常好的人才培养效果。形成了一种面向本科层次、具有完整体系的校企合作人才培养模式,为其他高校软件工程与计算机等电子信息类别的人才培养提供了一种有价值、可借鉴的校企合作人才培养模式。

参考文献:

[1] 滕金生.信息技术类高校校企合作人才培养对策研究[J].产业与科技论坛,2019,18(19):213-214.

[2] 张伶俐.校企合作办学问题及启示[J].教育教学论坛,2020(42):38-39.

[3] 李红艳.“双高”背景下高职院校计算机类专业校企合作人才培养新模式研究[J].工业技术与职业教育,2021,19(4):31-33.

[4] 王文发,武忠远,侯业智.软件工程专业“2+1+1”校企联合人才培养模式的探索与实践[J].中国大学教学,2015(10):25-28.

[5] 陈丽,黄启春,杨小虎.特色化、引领式软件工程人才培养体系的构建[J].高等工程教育研究,2021(6):49-54.

[6] 陈怡华,曾青青,张石兰.基于校企协同创新的“工作室制”软件工程人才培养模式探析[J].就业与保障,2020(3):106-107.

[7] 付雄.软件工程人才产学研合作培养探索与实践[J].现代计算机,2020(29):74-76,81.

[8] 王志军,葛平俱,林爱玲,等.计算機类专业校企合作培养模式探讨[J].教育教学论坛,2020(6):198-199.