创伤记忆与“隐忍”叙事

——评《地久天长》的时空意识

王晓旭

(北京师范大学 北京 100091;廊坊师范学院 廊坊 065000)

一、时间断裂:创伤主体与非持续时间观念

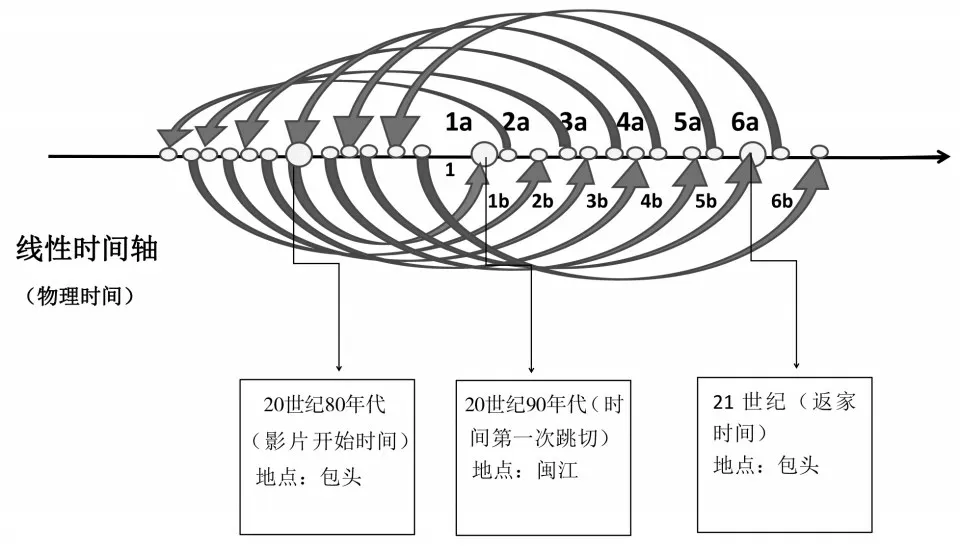

如图所见,线1为影片开场的时空跳接(从20世纪80年代的包头跳接到20世纪90年代的闽江),之后的叙事时间设置为逆时针的方向从线1a 到线1b、线2a 到线2b 等照此类推到线6b(a 去往过去时空,b 去往现在时空);线性时间轴是电影顺序放映的时间(也就是3 个小时),时间轴上的圆点是时空剪辑点,影片大致有25 个时空剪辑点;另外,因片中未通过字幕或其他明确提示形式显示故事的发生时间,本文根据影片中的隐约提示把影片时间大致划分为20世纪80年代、90年代和21世纪三部分。

例如:

线1:20世纪80年代的包头沈浩和刘星在水库边至20世纪90年代的闽江建军丽云的家……

线1a1b :20世纪80年代婴儿时期的刘星和沈浩坐在床上……至20世纪90年代在闽江工厂屋内当地人在喝茶聊建军一家……

线2a2b :20世纪80年代包头工厂内建军教茉莉操作机械……至20世纪90年代在闽江一家宾馆里建军与茉莉在一起,接到丽云的电话……

线3a3b:20世纪80年代包头工厂外下班的人群,丽云出现……至20世纪90年代在闽江丽云的船和茉莉的船相向而行……

线4a4b:20世纪80年代在包头水库刘星溺水……至20世纪90年代在闽江海边公路上建军目送茉莉坐公共汽车离开……

线5a5b:20世纪80年代在包头过小年时,茉莉带饺子看望失去孩子后的建军一家……至20世纪90年代闽江建军在海岸阶梯上喝酒离开,接下来时间发展到21世纪……

线6a6b:20世纪80年代包头沈浩爸拿刀进建军家……至21世纪包头在海燕去世后的酒席上朋友们相聚。

法国电影理论家克里斯蒂安·麦茨认为叙事是一个已经完成了的话语,是把一个时间性的段落进行非现实化的改造。是话语就存在讲述的机制,法国叙事学家托多洛夫在《〈十日谈〉叙事语法》中曾说过:故事时间是立体的,几个故事可以同时发生。而叙事的时间必须通过话语的形式把多个事件一件一件讲述,是一种线性的时间。因此,一个个跨越时间和空间的故事就投射到线性的时间轴上,实现了对故事时空的重新建构(图1)。电影是时空的艺术,对叙事时空的建构是影片的创新点和风格的显现。

图1 影片《地久天长》叙事时间轴

影片《地久天长》讲述了一个非常中国式的“失独”家庭的故事,因其朴素的写实主义影视美学和“隐忍不发”的体验式的表演风格,被柏林电影节评委会称为是“第一部详细地进入中国家庭的电影”。失去儿子的刘建军、丽云一家在无望的时间消磨中给予生活极大的“隐忍”,在“失独”的创伤后是漫长的生活和心灵重建,如影片的英文名“Solong,myson”。时间的重塑,是影片美学风格的重要特征,观众在不同的时空中来回穿插,沉浸于此、重构叙事,丰富和扩展了影片内容疆域。同时,时间的断裂是个体接连不断地从集体中脱离出来,即从集体的统一的时间分裂为个体的时间。由于有客体(集体)作为参照,以及循环的叙事时间加持,创伤主体(个人)的内心孤寂感、创伤记忆不会消失,回忆会强化过去的感受。影片没有选择平铺直叙,如导演王小帅说“我选择从中间开始往两边倒着发展”,展现出“生命的无常感和时间的流逝感”“所以要给彼此的经历流出时间”。①文静.《地久天长》:现实主义与东方美学的“平民史诗”[J].电影艺术,2019(3).哲学家们对于时间有多种不同解释,大致有两种认知模式,一种强调“空洞而均质”的物理时间,认为时间是一个瞬间取代另一个瞬间(如钟表时间);另一种认为时间不是均质的,过去可以闯入当下,同样当下也会对未来时间感产生影响,是柏格森认为的“绵延”:是永恒的生成而非已定型的东西,是一个又一个的“过去”消融于“未来”中,“未来”也逐渐被消融,并在连续性的进程中不断膨胀。后面这种时间意识具有主体内心主观感受的意味,是主体记忆参与时间进程的结果,如此片的英文片名所表达的时间感知。影片在时间上不是均质的,而是呈现出一段时间的“绵延”(如图1所示一个接一个的小圆点线性向前发展),当下的时间不是沿着物理时间线性推进,而是不断出现断裂,在断裂的间隙中是过去的创伤经历对当下生活的挤进,叙事时间呈现出断裂、反复且螺旋上升的特征。

经历过创伤的建军一家在20世纪90年代的当下时间里,时不时被过去回忆打断,继而跳切到20世纪80年代的包头。从旧时朋友身上会看到曾经的自己,从旧友的讲述中也会回到曾经的时空中。在电影叙事学涉及“谁说?”的问题——这是确认叙事文本的“叙述者”与“叙述声音”的关系问题。沈茉莉在建军去海南时曾找过他,好多年后她又来到闽江看建军。在一个宾馆里她讲述了(线2a 方向)两人的师徒经历,还讲到和朋友们欢聚一起听《友谊地久天长》的曲子,以及新建参加黑灯舞会被抓的一些事情。尘封多年极力抗拒的回忆,欢乐与悲伤在茉莉的平稳讲述中一一开启。在影片的结尾处,丽云和建军坐在沙发上倾听沈浩说刘星当年溺水的实情,讲述完后建军问“这个事情你爸爸妈妈怎么说”,沈浩说“你们不提,他们也不提”。接着时间跳到20世纪80年代刘星死之后(线6a 方向),沈浩爸爸拿着菜刀进来喊着“一命抵一命”,建军夺过菜刀说“只要活着,一个字都不要说”。沈浩的忏悔唤起了夫妻两人曾经的记忆,而建军、丽云在心里埋下了太多事,似乎早已知晓真相并在心里沉淀多年,已经不惊不扰。语言作为过去记忆的载体,表现并言说着过去的有关记忆,和事件相关的人会不断唤醒对记忆主体的记忆,已然超越了失独者的私人经验,在记忆的唤醒过程中“既有失独者的自我记忆,也有他者的记忆,在两种记忆的互构作用下,从属于自我的那部分记忆不断地向他者记忆靠拢,当两者出现重合时,将加深失独创伤记忆的可靠程度与真实程度”①徐晓军,彭扬帆.失独人群文化创伤:形成过程、演化逻辑和再造[J].西北师大学报(社会科学版),2017(5).。

同时,作为记忆主体的个人,集体的记忆需要“以个体记忆为载体才能存在和传承”,面对突如其来且无法回避的创伤,“人们对此所形成的反应则是滞后、无法控制的、并通过幻觉或其他闯入方式反复出现。”②徐晓军,彭扬帆.失独人群文化创伤:形成过程、演化逻辑和再造[J].西北师大学报(社会科学版),2017(5).这也是对活着的人的残忍之处,记忆不会完全按照个人的意志而停滞,且会因目睹某种东西或是遇到与过去相似的情境,立刻切换到过去的时间中。影片“刘星”第一次离家,建军和丽云外出找他,当回到家时家已经被雨水淹了,一个木制相框漂在水面上,里面的照片记录了刘星一家和沈浩一家在公园的美好瞬间。今昔对比又让人陷入沉默中,建军喊道“他和星星长得再像也不是星星,我们的星星已经死了,没了”。接着时间跳到(线1a 方向)刘星还在的时候,两家人划船、照相、过生日……影片时间进行过半,“刘星”回到家,带回一帮社会上的朋友,和家人的关系变得疏离并且对峙。强烈要求离开家的“刘星”跪拜完建军后与一帮朋友们骑摩托车远去,这是“刘星”的告别。这让建军想起曾经刘星离开后的凄凉落寞的相似场景,接下时间跳转(线5a 方向)到刘星死后的第一个腊月小年,茉莉带饺子来看他俩,外面鞭炮鸣响,屋内分外凄凉。个体的记忆不是以物理的时间线性推进的,创伤记忆会反复闯入当下的生活,过去会以“绵延”形式闯入当下的生活提醒个体,甚至在与当下线性顺序的遭遇相遇时,对过去某一场景的多次杜撰会越发鲜活。

值得注意的是,这两次的回忆是以建军的视点感知的。电影叙事学的视点关注“谁看?”的问题——这是谁的视点决定叙事文本的问题,关注视觉与被看见或者被感知的东西之间的关系。过去的场景作为电影文本的聚焦对象,是通过建军的眼光而“过滤”的,他作为视觉、心理或精神感受的核心,将过去的场景以主观真实的视角呈现出来。第一次回忆(线1a 方向),时间跳到20世纪80年代两家的美好时光时,中间插入了建军20世纪90年代在海边阶梯喝酒的场景。同样,第二次回忆(线5a 方向),腊月小年后没过多久两人去了南方,时间又接到20世纪90年代(线5b 方向),出现建军在海边阶梯上喝酒并离开的场景。

詹明信说,“我们对身份的感觉有赖于我们对于‘我’在时间上的持续的感觉。”③詹明信.晚期资本主义的文化逻辑[M].张旭东,编.陈清侨,等译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997:410.作为创伤主体的建军、丽云的时间感是断裂的,过去是忘不掉的,未来也因为失独而中断了生命的延续与指望。见证者的唤醒和个体的记忆不间断地挤入当下时间,时间和经验的顺序失效了,时间的断裂感出现,深度感消失。我们是谁?我们归属何处?是飘荡和无解的身份归属困难。

二、空间回荡:创伤主体对空间的感知

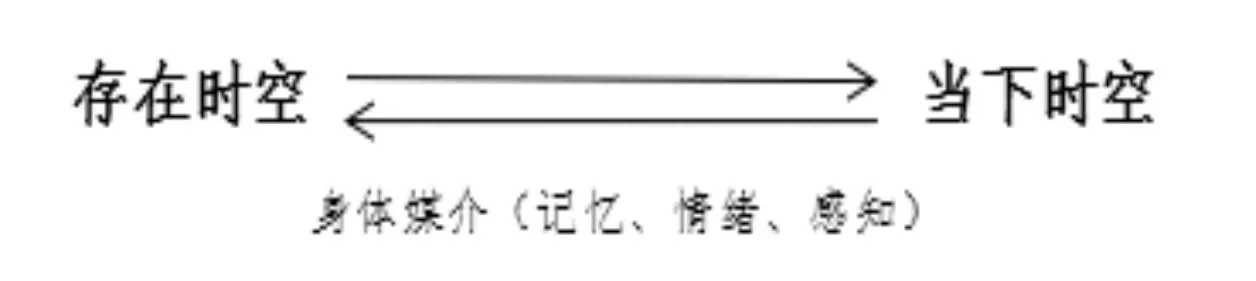

记忆除了和时间有关联,与空间也有千丝万缕的联系。空间是记忆的承载物,日常中的很多记忆都是与具体的空间联系在一起的。法国哲学家加斯东·巴什拉认为记忆是“静止的,它们越是牢靠地被固定在空间里,就越是稳妥”①戴维·哈维.后现代的状况——对文化变迁之缘起的探究[M].阎嘉,译.北京:商务印书馆,2003:273.。早在古希腊时期,人们就利用记忆的空间特性发展出“处所记忆法”,即“把每个形象同某种地点联系起来,当要回忆这些项目时,只需要唤起某一特定地点(空间)的形象”②迈克尔·J·A·豪.实用记忆心理学——认知自我心理·开发记忆智能[M].文友,译.西安:陕西人民出版社,1988:13.。空间是20世纪中叶研究的重要美学对象,在影视叙事学中空间也是重要的研究范畴。影片《地久天长》的创伤主体参与了空间的迁徙、先验性“存在空间”的影响、空间的回归与再次迁徙这一叙事进程(图2)。通过空间的转移和时空对话,来洞悉创伤主体的生存境遇和心理体验,空间的模型以不断升腾的力量构成影片叙事的动力。

图2

《地久天长》(表1)中的物理空间包括包头水库、闽江海边、隧道、家住所、宾馆、医院、工厂、监狱等;叙事空间是在物理空间的基础上进行的造型设计,包括红色调的隧道、蓝色调的家、年代做旧的筒子楼、被淹的闽江房屋、低角度拍摄的火车、具有年代感的工厂车间、CG 合成的小区对面房屋、20世纪80年代的舞厅等;文化空间包括集体秩序、时代号召、文化环境、心灵皈依空间、主体记忆氛围等。

表1 电影空间的分类

(一)空间的迁徙

“从本义来讲,场所就是各种事件发生于其中的一种特殊的地方;但从引申义来讲,场所则可指代容纳某类主题的话语或思想于其中的框架性的‘容器’。”③龙迪勇.历史叙事的空间基础[J].思想战线,2009(5):68-69.而场所与个体、事件、记忆交织在一起,凝结了个体或集体的记忆,便具有了叙事表征的内涵,成为叙事空间。影片开始以20世纪80年代刘星在世时的时空展开叙事,以摇晃的镜头呈现了位于前景的沈浩和刘星,沈浩一个人脱了衣服往水库方向跑。再次出现水库时,同样是一个大远景,夕阳西下逆光拍摄,救溺水的刘星的人们像是一个个渺小的剪影浮现在画面上。摄影机继续跟着人群跑,穿过隧道——一头是生,另一头是死亡。摄影机终于停下了,停在了医院走廊的拐角处,以旁观的视角呈现了远景中的死亡。动与静、哀伤与隐忍的氛围充斥着医院。一列火车驶过,在低角度的镜头中,在列车与轨道的缝隙中,是刘星溺亡的水库,火车驶过伤心之地,时空转移到20世纪90年代的闽江。建军、丽云离开的原因在影片后面的时空穿插中也有暗示,比如,腊月小年的热闹气氛反衬出这个失独家庭的冷清、死寂;朋友们所形成的集体秩序在刘星死后出现了分裂,聚会时建军、丽云并没有参加,如沈浩爸爸所说“我们找不到可说的话了”。 这种集体秩序在丽云被海燕拉去医院强行手术后并没被打破。丽云在舞厅说“反正是怀不上了”时对海燕是没有怨气的,是对当时政策的认可与遵守,并且一家三口在众生狂欢下加入了集体的圆圈秩序中。刘星的溺亡彻底阻断了他们未来时空的延续,当下的生活空间成为重复生活的模型,并在见证昔日朋友生命延续过程中印证自身失独创伤的不可逆转性。触景生情、睹物思人,此时个体可以通过对异域空间的独特感知获得某种独立性,在一定程度上摆脱集体秩序的束缚,所以要离开那个地方,不再参与和见证与集体绑在一起的生活,到海南、到闽江。建军、丽云离开包头时是冬天,火车驶过,已经是夏天的闽江。离开以前的场所意味着离开凝结了个体或集体记忆的空间。

(二)先验“存在”空间的影响

在他乡闽江,建军、丽云的身份带有了疏离、模糊的特质。卡西尔认为:“人主要地——实际上,由于人的情感和行动基于知觉,我们可以完全地——是按照语言所呈现给人的样子而与他的客体对象生活在一起的。”①恩斯特·卡西尔:语言与神话[M],于晓,等译.北京:生活·读书·新知三联书店,1988:37.作为“流亡者”“闯入者”,“面对陌生的空间,在这样的环境中,他没有个人的历史,也看不到时光积累下留下的任何痕迹”②欧阳灿灿.论纳博科夫的时间意识[J].外国文学研究,2007(4).。建军、丽云对于当地生活的感受是即时性的,没有历史和深度感,语言也是断裂的。本地人在屋里凑在一起喝茶,讲着与包头不同的语言,作为老板的建军在屋外沉默工作,答非所问地接话。本地人说“这一家人挺奇怪,人家做生意都跑到深圳广州,他们跑到我们这个地方”。养子刘星想要离开,“我讨厌这个地方,我讨厌他们,我也讨厌你们”,建军于是把他曾经的身份还给了,让他离开。

从一个曾经熟悉的集体空间逃离到个体的小空间,但还是会受到曾经空间的影响。气味、滋味、声音、场景等会唤醒过去某个空间,这也是一个人记忆中的“存在空间”:“它往往承载了我们最初的重要记忆,以后不管到了那,我们总是以这存在空间的参照系去体验世间的万事万物。”③龙迪勇著.空间叙事学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:345.对于这种空间体验,哲学家巴什拉尔借助形象的“回荡”提出记忆主体会因为触碰到某一感觉而回到过去的空间中,通过“白日梦和记忆,从过去中重新拾回长久遗忘的东西,生活在那被忆起的私密性的回荡中”④特纳.社会理论指南[M].李康,译.上海:上海人民出版社,2003:526.。过去的时空是我们经验凝结的“存在时空”和参照系,深深地镌刻在我们身体感知中,具有一定的认知功能,一花一草一木、一种气味、一个物件、一座废墟……个体会都会立马从当下空间中抽离出来进入“存在空间”,唤醒沉淀于个体深处的无意识记忆,实现当下空间与过去空间的连接,如图1所示。当下空间与过去空间的往复,是空间折叠的表征。

空间是人记忆的承载物,是过去经验的凝结。具备了一种“先验性”的感性模式,等待被唤醒。而当下流经生活中的意象、物象具有这种唤醒功能。刘星的照片作为空间存在物就具有这种唤醒作用,“照片以空间的形式保存了时间”⑤龙迪勇.空间叙事学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:417.具有先验性的价值,被带到当时的时空,成为个体创伤的表征,创伤主体建军、丽云离开包头并在闽江和养子“刘星”生活,同样的名字,是对爱子星星想象性的身份替代。当家里被淹后,水面上漂起了星星的照片,想到以往,建军咆哮道:“他不是我们的星星,我们的星星已经死了!”替代性的生活毕竟不是真实的,有了先验性“存在空间”的对比,唤醒了创伤主体对当下替代满足的荒谬感的认知。恰如时间的“绵延”,过去的“存在空间”也会影响当下对事物的感知。丽云说:“今天很奇怪,去犁头的路上,对面渡船上有一个女人,一看就不是本地人,感觉很面熟,想都想不起来。”建军去问茉莉,茉莉说:“是直觉,当时我也觉得对面有一双眼睛……”对于直觉,笛卡尔说是“清晰独断的真理”,荣格认为直觉是在无意识状态中的知觉过程,看似是一种非理性感觉的认识,是在过去经验材料的积累下的瞬间判断。过去的“存在空间”对于当下的影响是无处不在的,在影片中多次用隐喻的影像表现出丽云对建军身边这个女徒弟的戒备心理,是深刻且深远的。

手术后说“反正怀不上”的丽云和朋友们在舞厅时,看到建军和茉莉跳舞已经有了戒备心,后来星星死后茉莉去看望,丽云特意出门给他俩留出说话的空间,丽云的不在场说明三人已经具有空间的冲突存在,不再共享朋友场域。在闽江,建军去见茉莉之前刮胡子、晚归的种种迹象,在丽云打电话的行为中表现出丽云已有所察觉的意味。“主体性与空间联系在一起,而且不断与空间的特定历史定义重新绞合在一起”①凯·安德森,莫娜·多莫什,史蒂夫·派尔,奈杰尔·思里夫特,主编.文化地理学手册[M].李蕾蕾,张景秋,译.北京:商务印书馆,2009:439.因此,丽云有种警觉,说渡船上有张熟悉女人的脸,接着说“你想离婚的话,我会同意的”,这是受到过去“存在空间”的种种感受影响的,材料搜集越是充分直觉越是强烈。茉莉介入,对创伤个体空间产生了影响,丽云开始去寺庙以寻求文化意义上的空间,甚至选择死亡来彻底与过去的记忆隔断。值得注意的是,影片在叙事空间的造型上也凸显出隐喻的意味,丽云在一个晚上选择死亡,影像的色调是蓝色的。而建军去见茉莉时经过的一个隧道,和在宾馆穿过的一个走廊,色调是红色的,意味着情欲,也是生的希望。

(三)空间的回归与再次迁徙

导演王小帅说,在时空构思上“给彼此留出时间和空间,然后再聚首,这里的变化和情感就会很丰富”②徐晓军,彭扬帆.失独人群文化创伤:形成过程、演化逻辑和再造[J].西北师大学报(社会科学版),2017(5).。影片的末尾(线6b方向)建军、丽云由于海燕病危返回包头,小区对面建筑物换了模样,筒子楼也乎没有人住了。自己家中的旧物布满灰尘,陈述着时空的变迁。俩人一前一后走进家中,没说一句话。“废墟所唤起的情感比起它所包含的意义也许更能打动人心。”③阿兰·施纳普.遗迹、纪念碑和废墟:当东方面对西方[M].李晓愚,译.载范景中、曹意强主编.美术史和观念史(第5辑),南京:南京师范大学出版社,2007:50.接着建军从衣服口袋中掏出星星的照片,摆在了桌子上,说:“我们回家了。”“生命可以终止,事件可以完结,时间可以流逝,但只要历史发生的场所还在,只要储存记忆的空间还在,我们就能唤起对往昔鲜活的感觉。”④龙迪勇.空间叙事学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:384.沈浩开车送他俩回家,两边的建筑物与过去记忆产生了偏差,沈浩说“只有我们那两栋宿舍楼没有拆”,可能某一天再回家筒子楼也不复存在。沈浩因具备此地时空参与的连续性,而具有了确定的当地身份。返回包头,建军、丽云像是外来者,“我们也只是临时的回来住几天,也懒得弄了,就这样吧”。反正是要走的,两人像有事临时回来借住几天。这种与当下包头和自己家的疏离感,是个体与空间的疏远关系表现。哈布瓦赫指出,人们对过去有两种回忆方式,“一种是回忆那些对应着过去的事实或场景的特定意象,一种是回忆来自过去的熟悉的感觉”①哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然、郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:122-123.。而影片中,对创伤主体来说,容纳记忆的空间永远留在记忆中,并正在以一种纯粹的记忆空间存在,作为记忆承载物的空间在一点点瓦解。丽云说,“一点影儿都没了”,熟悉的开始变得陌生。一方面,未来会因纪念性场所的消失,使得记忆无所依附,记忆因真实性飘忽不明而出现危机;另一方面,身份因有某一“存在空间”的确定性而对照产生,作为“流荡者”的建军、丽云在闽江不具有这种先验性,且当下的回归也因曾经缺席当地生活出现了时空断裂,身份呈现出游移状态。多年前离开,返回后已被时空排挤出去。最具备确定感记忆的是星星的坟墓,这个有废墟景观意味的空间是创伤主体与儿子阴阳两隔之地,也是所有的创伤经验的凝结之地,如此真实地诉说着时空变迁。正如王小帅所说,经过时间的流经和空间的沉淀,再回望,更能打动人心。这个空间回应了影片的英文名:Solong,myson。

老朋友说“老了老了我们要往一起凑一凑,别走了”,建军回答“应该不可能喽”。他们在星星去世后“时间终止了,剩下的就是慢慢变老”。这个地方对他们而言已经变得陌生,走,更印证了他们当下身份的尴尬,回荡着他们记忆的建筑都已经拆了,他们还是要走的。“那时候我们多好啊”这一感慨也说明朋友们已经没有了过去在工厂时的共同体归属感。老朋友们的生命在一代代延续,对比而言,他们没有。影片结尾处建军电话响起,养子刘星回来了,他们确定要回闽江,但是“他心里明白养子刘星不是自己的儿子,事实上他一直在寻找一种虚幻的希望,那是一种无能、无奈的状态”。

三、身体主体:感知与记忆

离开过去的时空,而过去的“先在”经验会以“绵延”“回荡”等形式对个体产生深远的影响。身体作为“主体”储存着过去的生活经验,个体因为有身体感知的存在,则脱离不了时空的影响。“我们的身体有它自己的记忆,储藏着各种故事和潜在的创伤经验,只是经常隐藏于直接意识觉察之后。若要得到这种无意识的知识,需要给予我的那个身体更多的关注。”②Lawrence,R.L.Coming full circle:Reclaiming the body[M].New Directions for Adult and Continuing Education,2012:71.

(一)身体作为感知主体身份的确立

“身心”关系一直是哲学关注的中心命题。笛卡尔在“二元论”的哲学框架中提出的身体是物质性的,心灵——“我”是非物质性的“主体”,身体是受心灵——“我”的支配和引导的。因此,在笛卡尔看来身体不是“主体”,不存在感知、沟通、创造的作用,不会作为媒介而起到沟通时空的关系。现象学对这种“二元论”的身心关系持批判态度。现象学代表哲学家胡塞尔以“意识体验”作为现象学的根本出发点,法国理论家梅洛-庞蒂发展并改造了胡塞尔的“意识体验”,他将身体视为感知体,身体不是被动的,身体活动和认知是紧密交织在一起。他在《知觉现象学》一书中提出了一个“具身的主体性”概念。梅洛-庞蒂认为,“身体就是主体,不是‘我’在知觉,而是身体在知觉”③梅洛-庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆,2001:133.。身体在作为物质媒介的基础上具有了主体的能动感知性,身体通过感觉、体验来激发具有先验性的“存在时空”,唤醒某种情绪体验,成为我们建构和理解事物的途径和方法。人类学家汉斯·贝尔廷将身体作为主体,提出“图像—媒介—身体”哲学理论,认为“身体是在世界之中的一个住所,这一地点使得图像得以生成和辨别”①BELTING H.An Anthropology of Images:Picture,Medium,Body[M].DUNLAP T,Trans.New Jersey:Princeton University Press,2011:37.。我们的想象、经验、情绪、记忆、梦想等心灵图像由身体作为承载。身体是心灵图像的媒介,起到生产、唤醒、传达作用。

在影片中身体是作为感知主体存在的,主要有两方面的体现:首先,在影片中创伤主体的情感体验方面,身体携带有情感的密码,是“具身感”的在场,身体的离开与聚集是情感感知形式的外化。建军、丽云的离开,茉莉的到来,朋友的分合等都参与情感的亲疏进程之中,身体影响着我们的情感体验。其次,在影片叙事进程中,影片的色调、视点、声音聚焦、场面调度等是以创伤主体的内心感知来进行时空转变的,身体不仅是传达过去时空的媒介,更是开启过去时空的密码。例如,有两次对过去时空的展现是以建军的视点作为影像聚焦的。因此,身体在影片中作为时空的感知主体具有理论的和叙事的合理性。

(二)身体感知与时空记忆

记忆本身具有流动性,并附着于创伤主体的身体中,记忆以身体为媒介在时间和空间上扎下了根。所以它将打破时间与空间的阻碍,不受时空场域的限制。我们以为离开了某一空间,不再见创伤发生的地方和造成创伤的人,就可以逃离和忘却伤心的过往,其实则不然,我们的情绪、记忆、感知身体以某种形式保存起来,当受到外界的刺激,封存已久的记忆如影像一样在脑海中流淌开来,越发鲜活和真实。在影片中身体作为感知的主体,成为个体记忆痕迹留存的空间,并唤醒过去存在时空,实现了时空的连接和对话。

身体作为记忆的载体,如英国的社会学家所言:“我们的身体不曾忘记我们最初遭遇的那种居所,它们之间充满了感情的交契,会以一种物理的方式铭刻在我们身上,没有活生生的空间,就没有活生生的时间绵延,就没有活生生的质感记忆。”②李里峰.个体记忆何以可能:建构论之反思[J].江海学刊,2012(4).沈浩“推了一下”星星,这一推成为沈浩一家驱散不去的阴影。海燕处在愧疚焦虑的生活中,在星星死后的第一个冬天朋友聚会时,新建问“海燕没什么事吧”,沈浩爸爸说“天天睡不好觉,每天都神神叨叨的”,在宴会的外面海燕对着墙哭泣并用手去打墙,好友安慰说“我知道,海燕姐,你别折磨自己”,此时,对于死亡无法挽回又自责的气氛笼罩着这个家庭。海燕在得脑瘤后,面对死亡想在生命的最后见一见建军、丽云,而此时的疾病也具备了隐喻的含义,郁积了海燕多年来说不出、做不来、挽不回的心事。而“推了一下”星星的沈浩,即使被家里保护很好,但过去的场景已经储存在他身体中,如他说,“从那天起我觉得我身体里长了一棵树,我长,它也跟着一起长大,我觉得它要把我撑破了,它要长出我的身体了,我实在是受不了了,我觉得我必须要和你们说出来。”记忆是不能消失也难以忘却的,无论时空如何转换,身体铭记着一切。丽云打算以死的方式结束身体的实体存在,茉莉想要给建军生的延续,而这种象征层面的“具身”替代是毫无意义的,星星是过去时空中独一无二情感凝结,也是建军、丽云唯一的最真实的身体感知,用任何“具身”替代星星的努力都是徒劳的,包括养子刘星、茉莉怀孕。如建军对茉莉说,想要孩子是因为那是丽云“我们的孩子”。

身体感知是人独特的时空体验和存在方式,身体不仅具有记忆能力,还会唤醒记忆,是过去时空进入当下时空的重要媒介。一束花的淡淡香味会让人回到最初体验这种味觉的时空,一种声音或是一个场景,都会带我们回到过去。记忆的主体是人,在影片的叙事中,身体的感知具有了媒介的作用,主体会因为看到某一照片,听到熟悉声音对过往的讲述,看到“在哪儿见过,却怎么也想不起来”的人,或是遇到和过往相似的心境、场景,就跳离出当下的时空,进入和记忆主体相同的过去的时空中。过去的时空成为先在的“源”时空,是真实可靠的,当下是过去投射的影子,是易逝的,是充满不确定的。我们记忆、情绪、感知都可以在存在时空中寻找到踪迹。

结语

创伤是时空流经身体留下的记忆,创伤之所以难以从个体记忆中消除,是因为身体作为感知的主体铭记着过去发生的一切,即使时空变迁,当过去熟悉的人或物激发身体的感知,记忆之门便会开启。《地久天长》在叙事风格中呈现出东方式的“隐忍”叙事美学观照,对创伤场景、人物行为等方面尽量避免冲突,主体的伤痛感是在时间的“绵延”和空间的“回荡”上缓慢流淌出来的,绵远而深刻,隐忍而钝痛,平静而无法抹平,时空上刻意疏离却又反复回忆。同时,消隐了“本我”层面上的爆发,从而实现“超我”层面的文化观照。