互联网使用与流动老年人身心健康的关系及机制研究

李 卓,罗雅楠

(1. 清华大学 社会科学学院,北京 100084;2. 北京大学 公共卫生学院全球卫生学系,北京 100191)

一、问题的提出

数字化和老龄化交织是目前社会发展的两个重要趋势。随着老龄化程度加深和老年人口规模壮大,中国老年人力资源总量快速增长,老年教育型人力资本和健康型人力资本均有所提升并将持续提高。(1)谢倩芸:《中国老年人力资源开发及变动趋势研究》,载《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2023年第6期。互联网的普及和广泛应用,为老年人习得新的技能知识,获取医疗服务和改善健康水平,增加劳动供给创造了机遇。(2)张世伟,王杰:《数字经济时代的“老有所为”——互联网使用与老年人劳动供给》,载《吉林大学社会科学学报》2023年第3期。为积极利用互联网等数字技术赋能和助力积极老龄化战略实施,国家制定出台了《关于加强新时代老龄工作的意见》,指出“加快推进老年人常用的互联网应用和移动终端、APP应用适老化改造,实施‘智慧助老’行动,加强数字技能教育和培训,提升老年人数字素养”。已有研究证明,互联网使用与老年人的身心健康息息相关。互联网使用有助于提升老年人身心健康状况,(3)Lee,J.,Jang,S.:Have Changes in Internet Use During The Covid-19 Pandemic Affected Older Adults’ Self-Rated Health?A Cross-Sectional Study of Young-old and Old-old Populations In Korea. Geriatric Nursing, 2022(48):141-145.使老年人的生活更加便利,并在维持其生活质量、获得医疗保健、减少孤立感和促进人际关系方面发挥着至关重要的作用。(4)Jung,K. H.,Oh,Y. H.,Lee,Y. K.,et al.:National Survey of Older Koreans. Korea Institute for Health and Social Affairs 2017, Nov. Report No. 11-1352000-000672-12.(5)Ministry of Health and Welfare,Korean Centers for Disease Control and Prevention:Korea Health Statistics 2017:Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 2017.然而,过度使用互联网会损害老年人健康,(6)吕明阳,彭希哲,张益:《互联网与农村老年人健康——微观证据与影响机制》,载《中国经济问题》2022年第4期。互联网技能越低、使用时间越长会导致老年人的健康状况越差。(7)Mu,A.,Yuan,S.,Liu,Z.:Internet Use and Depressive Symptoms among Chinese Older Adults:Two Sides of Internet Use. Frontiers in Public Health, 2023(11):1149872.

现实情况却是老年人普遍缺乏有效驾驭数字领域的技能和知识,缺乏参与在线平台或获取新技术能力的动力或兴趣。(8)Xavier,A. J.,d’Orsi,E.,de Oliveira,C. M.,et al.:English Longitudinal Study of Aging:can Internet/E-mail Use Reduce Cognitive Decline?. The journals of gerontology(Series A),Biological Sciences and Medical Sciences, 2014,69(9):1117-1121.互联网使用鸿沟和差距让老年人面临严重的数字排斥,使其丧失社会联系和获取健康信息的机会,最终导致与健康有关的问题和健康劣势。(9)Park,S.,Kim,B.:Readiness for Utilizing Digital Intervention:Patterns of Internet Use among Older Adults with Diabetes. Primary Care Diabetes, 2020,14(6):692-697.(10)Lu,X.,Yao,Y.,Jin,Y.:Digital Exclusion and Functional Dependence in Older People:Findings from Five Longitudinal Cohort Studies. eClinical Medicine, 2022(54):101708.中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2023年6月,中国60岁及以上老年网民仅占网民总体的13.0%,老年人的数字排斥现象十分突出。

与非流动老年人相比,流动老年人是兼具“年老”和“流动”双重特性的弱势群体,数字技术使用与数字排斥对于流动老年人健康的影响具有特殊性。一是由于语言障碍和社会经济地位较低,流动老年人学习计算机技能或上网的可能性低于本地老年人,面临着更高的数字排斥风险,(11)Emilio,M.,David,W.,Paul,D. H.,et al.:Ethics,e-Inclusion and Ageing. Studies in Ethics,Law,and Technology, 2009,3(1):1-35.使用互联网人数更少,技能相对欠缺,频率也相对较低。(12)Merisalo,M.,Jauhiainen,J. S.:Digital Divides among Asylum-Related Migrants:Comparing Internet Use and Smartphone Ownership. Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2020,111(5):689-704.二是由于语言障碍、生活习惯差异和亲朋远离等原因,流动老年人在流入地面临社会交往减少、社会隔离等问题,孤独、抑郁和生活能力减弱等身心问题也十分突出;(13)王博,吴琼,张苹,等:《人口老龄化背景下我国农村随迁老年人健康状况及其影响因素的研究现状》,载《中国医药导报》2019年第2期。(14)胡建江,倪延延,黎秋菊,等:《杭州市流动老年人抑郁现状及影响因素分析》,载《中国公共卫生》2016年第9期。(15)Lum,T. Y.,Vanderaa,J.:Health Disparities among Immigrant and Non-Immigrant Elders:The Association of Acculturation and Education. Journal of Immigrant Minority Health, 2010(12):743-753.与本地老年人相比,流动老年人在医疗保险、社会保障方面面临着制度性排斥,社会资源的获取存在劣势,(16)孟向京,姜向群,宋健,等:《北京市流动老年人口特征及成因分析》,载《人口研究》2004年第6期。导致流动老年人使用互联网的内容与本地老人也有所区别,互联网既为流动老年人提供了学习当地语言和生活方式的机会,也提供了更多的娱乐选择,(17)Yang,K.:A Preliminary Study on the Use of Mobile Phones amongst Migrant Workers in Beijing. Knowledge,Technology &Policy,2008(21):65-72.流动老年人将互联网广泛用于在线聊天、玩游戏和看电视或电影等情感表达和娱乐功能,来获得和增强情感支持,减轻因流动而产生的孤独感;(18)Zhang,J.:Aging in Cyberspace:Internet Use and Quality of Life of Older Chinese migrants. The Journal of Chinese Sociology, 2016,3(1):1-14.三是由于很大一部分流动老年人来自农村地区,受教育水平不高,数字素养和数字健康素养都普遍较低,(19)Zhang,Y.:Measuring and Applying Digital Literacy:Implications for Access for the Elderly in Rural China. Education and Information Technologies, 2023,28(8):9509-9528.互联网利用行为与城市居民的差异十分突出,与城市老年人相比,来自农村的流动老年人主要将互联网用于娱乐等功能,很少使用互联网健康促进功能,(20)冉晓醒,胡宏伟:《城乡差异、数字鸿沟与老年健康不平等》,载《人口学刊》2022年第3期。导致流动老年人与本地老人通过使用互联网获得的健康收益也存在差异。

然而,已有研究较少关注互联网使用与流动老年人这一特殊群体的身心健康之间的关系及作用机制问题,也缺乏对流动老年人互联网使用特征的分析。因此,本文以北京市流动老年人为研究对象,分析互联网使用与其身心健康的关系及作用机制;并基于流动老年人学历普遍较低,互联网使用技能和素养缺乏的实际情况,就该群体互联网使用的特征及问题进行分析,从培育开发流动老年人健康型人力资本的角度,探讨如何引导流动老年人科学使用互联网,以改善其身心健康状况,为助力和推进落实积极应对老龄化的国家战略提供经验参考和理论支持。

二、文献述评与研究假设

(一)互联网使用与老年人身心健康的关系研究

关于互联网使用与老年人身心健康的关系,目前学界持有两种不同的观点:

一种观点认为互联网使用能够促进老年人的身心健康。(21)Li,L.,Ding,H.,Li,Z.:Does Internet Use Impact the Health Status of Middle-Aged and Older Populations?Evidence from China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS). International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022,19(6):3619.(22)王宇:《智能手机使用对老年人主观健康的影响研究——基于2016年中国老年社会追踪调查(CLASS)数据》,载《人口与发展》2020年第6期。(23)Li,C.,Mo,W.,Wei,Q.:The Role of Internet Use and Offline Social Engagement in the Health of Chinese Older Adults:Evidence from Nationally Representative Samples. Healthcare, 2023,11(5):653-653.网络增益效应理论、老年人的再社会化理论和活动理论为这一观点提供了有力支撑。根据网络增益效应理论,使用互联网有助于老年人在线获取与健康、疾病预防和医疗保健相关的知识、信息和干预措施,有助于老年人培养健康生活方式,增强对慢性病管理的能力等;(24)Quittschalle,J.,Stein,J.,Luppa,M.,et al.:Internet Use in Old Age:Results of a German Population- Representative Survey. Journal of medical Internet research, 2020(11):e15543.同时,老年人在晚年接触新鲜事物,有利于丰富其晚年生活,闲暇时使用互联网能够在一定程度上满足老年人的娱乐、情感等多种基本需求,有利于其身心健康。(25)汪连杰:《互联网使用对老年人身心健康的影响机制研究——基于CGSS(2013)数据的实证分析》,载《现代经济探讨》2018年第4期。使用互联网,对于老年人而言也是再社会化的过程。个体在进入老年阶段仍需要通过学习新的生活技能、价值观和生活方式等来适应社会、促进自我完善。(26)赵建国,刘子琼:《互联网使用对老年人健康的影响》,载《中国人口科学》2020年第5期。在数字化时代,学习和使用互联网,是老年人再社会化的一个重要方面,可以促进老年人在现实社会的适应能力,促进其身心健康状况。而活动理论认为,活动是老年人生命过程的最基本的形式,老年人是在活动中才能保持积极心态和生命力。(27)Leont’ev,A. N.:Activity,consciousness,and personality. Englewood Cliffs, NJ:Prentice- Hall,1978.使用互联网是老年人参与社会活动的一个渠道,能够减轻生命历程后期因为社会角色中断给老年人造成的心理不适。

另一种观点认为,互联网使用与老年人的身心健康无关,(28)Duplaga,M.:The association between Internet use and health-related outcomes in older adults and the elderly:a cross-sectional study. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2021(1):150.甚至可能损害老年人的身心健康。(29)Mu,A.,Yuan,S.,Liu,Z.:Internet Use and Depressive Symptoms among Chinese Older Adults:Two Sides of Internet Use. Frontiers in Public Health, 2023(11):1149872.在场替代效应理论和脱离理论是这一观点的主要理论基础。根据在场替代效应理论,使用互联网会挤占老年人线下社交和户外运动时间,降低其归属感;(30)Nie,N.:Sociability,Interpersonal Relations,and the Internet-reconciling Conflicting Findings. American Behavioral Scientist, 2001,45(3):420-435.同时,互联网的使用会缩小老年人的社会网络,老年人沉溺游戏,养成不良生活习惯,损害老年人的身体健康;(31)Gilleard C,Hyde M,Higgs P. Community and Communication in the Third Age:the Impact of Internet and Cell Phone Use on Attachment to Place in Later Life in England. he Journals of Gerontology Series B:Psychological Sciences and Social Sciences, 2007,62(4):S276-S283.此外,也有学者认为老年人通过互联网进行的在线社会交往只是一种表面交往,当老年人通过互联网终端与陌生人交流时,可能会减少和失去真正的社会交往和社会联系。(32)Nie,P.,Sousa-Poza,A.,Nimrod G.:Internet Use and Subjective Well-Being in China. Social Indicators Research, 2017(132):489-516.关于互联网对老年人身心健康负面影响的另一种观点来自“脱离理论”。该理论认为,由于老年人身体机能和心理功能衰退,不适宜扮演过多的社会角色和承担较重的社会功能,应适时撤离社会,(33)Cumming,E.,Henry,W.:Growing Old:The Process of Disengagement. New York:Basic Books,1961,p.55.通过减少社交活动、工作时间和降低社会参与,来与社会脱离联系,是老年人主动适应晚年角色的自然过程。(34)Hochschild,A. R.:Disengagement theory:A critique and proposal. American Sociological Review, 1975,40(5):553-569.与不使用互联网的老年人相比,使用互联网的老年人与社会脱离程度较低,互联网可能是老年人生活压力和负面体验的一个来源,因此,使用互联网会导致老年人较差的身心健康状况。

一些研究进一步分析了互联网使用频率与老年人身心健康的关系。其中,有研究指出,使用互联网的老年人心理更健康,且使用频率越高、熟练程度越高、使用功能越多,其心理越健康。(35)杜鹏,马琦峰,和瑾,等:《互联网使用对老年人心理健康的影响研究——基于教育的调节作用分析》,载《西北人口》2023年第4期。但是,也有研究发现,互联网使用能显著改善老年人的健康状况,过度使用互联网会因为挤占老年人的睡眠时间等,对其健康产生不利影响;(36)吕明阳,彭希哲,张益:《互联网与农村老年人健康——微观证据与影响机制》,载《中国经济问题》2022年第2期。适度使用互联网可以显著降低中老年人的抑郁水平,提高认知功能,过度的互联网使用也会导致抑郁程度的增加和认知功能的下降。(37)Zhang,C.,Wang,Y.,Wang,J.,et al.:Does Internet Use Promote Mental Health among Middle-Aged and Older Adults in China?. Frontiers in Psychology, 2022(13):999498.因此,互联网使用对老年人身心健康影响结果的差异,可能来自互联网使用频率的不同,当互联网的使用频率超过一定程度,互联网使用对健康的负面效应就会显现出来。但是,什么频率的互联网使用是“适度使用”,现有研究对此较少讨论。

根据上述文献分析,本文提出如下研究假设:

假设1-1:使用互联网能够促进流动老年人的身心健康。

假设1-2:当互联网使用频率超过一定限度后,使用频率与流动老年人身心健康呈负相关关系。

除了讨论是否使用互联网以及互联网使用频率与老年人身心健康的关系以外,也有研究从互联网使用用途的角度就其与老年人身心健康的关系进行了研究。有学者区分了互联网的工具性使用和社会性使用,发现:工具性使用(获取信息等)与老年人的幸福感具有显著的正相关关系,而社会性使用(社交、娱乐等)与老年人幸福感之间的关系不显著。(38)Ihm,J.,Hsieh,Y. P.:The Implications of Information and Communication Technology Use for the Social Well-Being of Older Adults. Information,Communication &Society, 2015,18(10):1123-1138.也有研究发现了相反的结论,提出:将互联网用于社交和休闲功能与老年人的心理健康有显著的关系,出于沟通目的的互联网使用似乎与老年人更好的心理健康有关,(39)Foong,H. F.,Lim,S. Y.,Rokhani,F. Z.,et al.:For Better or for Worse?A Scoping Review of the Relationship between Internet Use and Mental Health in Older Adults during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022,19(6):3658.而信息搜寻与其心理健康无关。(40)Chen,W.,Miao,J.:Does the Internet Moderate the Neighborhood Effect?Internet Use,Neighborhoods,and Mental Health among Older Adults in Shanghai. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023,20(3):2267-2267.此外,不同的使用用途对老年人身心健康不同方面的影响存在差异,有研究发现,网络社交、娱乐和商务活动可以显著降低抑郁水平,促进认知功能,而在线学习和工作仅对认知功能有正向影响,与抑郁水平无显著关系。(41)Zhang,C.,Wang,Y.,Wang,J.,et al.:Does Internet Use Promote Mental Health among Middle-aged and Older Adults in China?. Frontiers in Psychology,2022(13):999498.尽管这些研究区分了互联网使用的不同用途以及对老年人身心健康不同方面影响的差异,但是,互联网是一种综合性平台,既具有娱乐、社交等社会性功能,也具有信息检索、管理、学习和工作等工具性功能。由于老年人的数字素养,或者对互联网使用技能和偏好存在差异,对不同功能的使用频率也不同,这可能会对老年人的身心健康产生不同影响。据此,本文提出如下研究假设:

假设2:在互联网的不同用途中,互联网使用频率与流动老年人身心健康的关系存在异质性。

(二)互联网使用与老年人身心健康关系的作用机制研究

目前,已有关于互联网使用与老年人身心健康关系作用机制的研究,主要围绕家庭支持、社会支持或社会融入以及活动、锻炼等机制展开。

第一,基于家庭支持机制的研究认为,家庭联系在互联网使用与孤独感等精神健康问题的关联中起中介作用,使用互联网能够显著强化老年人与其子女等家庭成员之间的支持网络,(42)谢立黎,杨璐,胡波,等:《社交软件使用对中老年人社会网络的影响》,载《人口研究》2022年第5期。有助于满足老年人的物质和精神需求,有利于其健康状况。(43)Yang,J.,Niu,L.,Lu,C.:The Impact of Internet Use on Health Status among Older Adults in China:The Mediating Role of Social Support. Frontiers in Public Health, 2023(11):1108096.(44)杨梦瑶,李知一,李黎明:《互联网使用与老年人的心理健康——基于两级数字不平等的视角》,载《人口与发展》2022年第6期。经常使用互联网能够促进老年人朋友网络和家庭网络的支持作用,但在降低老年人抑郁水平、促进精神健康的过程中,家庭支持具有主要作用。(45)丁志宏,王妍:《使用互联网会降低老年人的抑郁水平吗?》,载《兰州学刊》2023年第2期。通过互联网获取家庭支持,对流动老年人而言更为重要。流动老年人脱离了以往的社交网络,尚未建立起新的社交网络,对社区生活的嵌入性尚且不足,而通过互联网使用,反而可以增加与故乡亲朋的联络机会,获得情感上的支持与慰藉。因此,对于流动老年人而言,适度使用互联网可能更多发挥的是促进其身心健康的作用。据此,本文提出如下研究假设:

假设3-1:使用互联网可以通过增加流动老年人的家庭支持,促进其身心健康;

第二,基于社会融入机制的研究认为,社会融入对于流动人口的身心健康极为重要。(46)Zhou,F.,Peng,B.,Chu,M.,et al.:Association between Migration Paths and Mental Health of New-generation Floatings in China:The Mediating Effect of Social Integration. Frontiers in Psychiatry, 2022(13):967291.(47)程晗蓓,田明,李志刚:《转型期中国城市多维度社会融入对流动人口健康的影响研究》,载《现代城市研究》2021年第12期。使用互联网可以帮助流动老年人在新的环境中,建立社会身份和社交网络,促进他们在流入地社会参与和社会融合。(48)Wei,L.,Gao,F.:Social Media,Social Integration And Subjective Well-Being Among New Urban Floatings In China. Telematics and Informatics,2017,34(3):786-796.通过接入和使用互联网,实现数字融入可以通过增加老年人的社会资本,促进老年人的心理健康。(49)姜山,蒋潮鑫,任强:《数字融入、社会资本与老年心理健康——基于中国老年社会追踪调查的实证研究》,载《治理研究》2022年第5期。对于流动老年人而言,通过互联网可以与本地人无差别的在线参与互动,满足老年人晚年的社交需求,降低老年的社会隔离水平和疏离感,(50)Silva,P.,Delerue,M. A.,Martinez-Pecino,R.;The Contribution of the Internet to Reducing Social Isolation in Individuals Aged 50 Years and Older:Quantitative Study of Data From the Survey of Health,Ageing and Retirement in Europe. Journal of medical Internet research, 2022,24(1):e20466.(51)Xu,J.,Zhang,Q.:The Relationship between Internet Use and Mental Health of the Elderly:Analysis of the Differences between Urban and Rural. Plos One, 2023,18(1):e0280318.进而改善其身心健康状况。据此,本文提出如下研究假设:

假设3-2:使用互联网可以通过促进流动老年人的社会融入,促进其身心健康;

第三,基于体育锻炼机制的研究认为,科学适度的运动能够提高老年人身心健康水平。(52)杨凡,吴蓓蕾,王富百慧:《体育锻炼对中国老年人抑郁程度的影响研究》,载《中国体育科技》2023年第1期。(53)梁玉成,贾小双:《体育锻炼、社会资本对城乡居民身心健康的影响机制》,载《上海体育学院学报》2022年第4期。老年人经常运动,可以加强心肌的力量,改善呼吸系统、神经系统的功能,预防骨质退化,提高机体对外界的适应能力等,(54)高亮,王莉华:《体育锻炼与老年人自评健康关系的调查研究》,载《武汉体育学院学报》2015年第8期。进而改善其身体健康状况。而且,运动也可以通过生理和生化机制,降低个体的焦虑、压力和抑郁等情绪状态,对精神健康产生积极影响。(55)Mikkelsen,K.,Stojanovska,L.,Polenakovic,M.:Exercise and mental health. Maturitas, 2017(106):48-56.老年人使用互联网可以增加他们的锻炼频率,从而改善他们的身体健康:(56)Guo,E.,Li,J.,Luo,L.,et al.:The Effect and Mechanism of Internet Use on the Physical Health of the Older People-empirical Analysis Based on CFPS. Frontiers in Public Health, 2022(10):952858.一方面,互联网使用可以增强老年人科学锻炼的能力,如制定体能训练计划、(57)Booth,A. O.,Nowson,C. A.,Matters,H.:Evaluation of an Interactive,Internet-based Weight Loss Program:a Pilot study. Health Education Research, 2008,23(3):371-381.增强锻炼意识、(58)Tomita,M. R.,Tsai,B. M.,Fisher,N. M.,et al.:Improving Adherence to Exercise in Patients with Heart Failure through Internet-based Self-management. Journal of the American Geriatrics Society, 2008,56(10):1981-1983.优化锻炼方法、(59)Geraghty,A. W. A.,Stanford,R.,Stuart,B.,et al.:Using an Internet Intervention to Support Self-management of Low Back Pain in Primary Care:Findings from a Randomised Controlled Feasibility (SupportBack). BMJ Open, 2018,8(3):e016768.评估锻炼结果(60)Wang,Z.,Kiryu,T.,Iwaki,M.,et al.:An Internet-based Cycle Ergometer Health Promotion System for Providing Personally Fitted Exercise. IEICE Transactions on Information and Systems, 2005,88(8):1985-1992.等;另一方面,通过互联网场景化、个性化的服务供给,可以改善老年人对体育锻炼价值的认知,改善个体的体育锻炼体验,进而增强其锻炼动机。据此,本文提出如下研究假设:

假设3-3:使用互联网可以通过促进流动老年人的体育锻炼,促进其身心健康。

三、数据、变量与模型

(一)数据来源与样本介绍

本研究使用的数据来源于2022年8-10月在北京市大兴区青云店镇开展的流动老年人健康状况问卷调查。依据第七次全国人口普查,大兴区聚集了大量外来人口,是北京市外来人口大于100万以上的4个区域之一。大兴区青云店镇位于大兴区东部,下设51个社区/行政村,属外来人口占比较大的区域,外来人口占比超过50%。

调查对象为现居地在北京市半年以上,但户口登记在外省市且年龄为60周岁及以上的常住外来老年人。因该群体流动性强、缺乏在京户籍信息,难以制定完整抽样框和采用分层多阶段等概率抽样。因此,本研究从青云店镇51个社区/行政村中随机抽取了10个社区/行政村,针对每个社区采用配额抽样。配额抽样比例依据最新一期中国流动人口动态监测调查数据(2018年)关于北京市60岁及以上老年流动人口的社会人口特征比例(性别、年龄结构比)确定。样本量计算以老年人精神健康状况影响最大的轻度认知障碍为主要依据指标,根据文献资料北京市老年人轻度认知障碍患病率为13.6%,以95%的可信度,允许误差为2.5%,则样本量至少为723人,考虑到80%应答率,应至少调查904名样本,本研究实际调查了1042人,在排除逻辑错误后,获得有效样本1000份,满足研究所需样本量。调查采用面对面问答的方式进行问卷调查,由大兴区青云店镇社区卫生服务中心医务人员作为调查员。调查开始前,对调查人员进行了培训,所有调查对象均签署了知情同意书。

(二)变量测量

1. 因变量

身心健康。该变量包括身体健康和心理健康2个维度。身体健康由日常生活活动能力量表(ADLs)测量,在基础回归部分,将调查对象的选择加总后取算数平均值后,作为连续变量使用,最低分为0分,最高分为6分,得分越高表示日常生活活动能力越强,身体健康状况越好。心理健康由流调中心抑郁水平评定10条目量表(CESD-10)测量。该量表用于筛选受访者过去一周的抑郁症状,共10个项目。(61)Andresen,E.,Malmgren,J.,Carter,W.,et al.:Screening for Depression in Well Older Adults:Evaluation of a Short Form of the CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). American journal of preventive medicine,1994,10(2):77-84.每个项目0至3分,对应4种不同的频率程度,第5题、第8题反向计分。加总后,CESD-10得分越高抑郁症状风险程度越高,总分在10分及以上代表存在高抑郁症状风险。(62)北京大学中国健康与养老追踪调查项目组:《中国健康与养老报告(2019)》,2019,http://charls.pku.edu.cn/wd/yjbg1.htm.基础回归部分,该变量作为二分类变量使用,编码规则为0=低抑郁症状风险、1=高抑郁症状风险;机制分析部分,身体健康和心理健康2个变量均作为潜变量使用,与各自对应的观测变量搭建构面,同时纳入结构方程模型。

2. 自变量

互联网使用情况。该变量由“您使用互联网的频率?”这一问题测量,包含从来没有、一周一次以下、一周至少一次以上、几乎每天一次、每天多次5个选项。本文将其操作化为“是否使用互联网”和“互联网使用频率”“互联网使用用途”3个维度。其中,“是否使用互联网”为分类变量,编码规则为0=不使用、1=使用;“互联网使用频率”为连续变量,赋值规则为0=从来没有、1=一周一次以下、2=一周至少一次以上、3=几乎每天一次、4=每天多次,分数越高表示互联网使用频率越高。此外,本文计算了互联网使用频率的二次项,与一次项同时纳入模型,以考察互联网使用频率对老年人身心健康影响的拐点。

3. 中介变量

家庭支持。该变量由“您对您和您子女的关系满意吗”“您对您的婚姻关系满意吗”和“您对您的婆媳关系满意吗”3个问题测量,每个问题1至5分,分别对应“一点都不满意”到“极其满意”5种不同的满意程度。

社会融入。该变量由社会融入量表(Community Integration Measure,CIM)测量。CIM量表主要用于测量社区融合程度,或者测量社会归属感和社区独立活动能力(63)Baumgartner,B.:Measuring Social Inclusion - a Key Outcome in Global Mental Health. International Journal of Epidemiology, 2014,43(2):354-364.,共包含10个项目,每个项目1至5分,分别对应“非常不同意”至“非常同意”5种不同的同意程度。

体育锻炼。该变量由“您是否经常参加剧烈的运动或活动(如跑步、游泳、有氧运动、快速骑自行车、载货、搬运重物、挖地、耕作等)”“您是否经常参加中等强度的运动或活动(打太极拳、常规速度骑自行车、疾走、园艺、拖地、搬运轻便的东西等)”“您是否经常参加低强度的运动或活动?(散步、扫地、洗衣等)”3个问题测量,每个问题1至5分,分别对应“几乎没有或者从来没有”到“每天”5种不同的满意程度。

由于家庭支持、社会融入和体育锻炼均为潜变量,基础回归部分,将3个变量对应的观测指标得分加总后,作为连续变量使用;机制分析部分,将这3个潜变量与各自对应的观测变量搭建构面,同时纳入结构方程模型。

4. 控制变量

根据以往研究,性别、年龄、户籍、婚姻等人口学特征变量,学历、收入等社会经济地位变量(各变量的具体分布情况如表1),以及流动时长、(64)Qiu,P.,Caine,E.,Yang,Y.,et al.:Depression and Associated Factors in Internal Floating Workers in China. Journal of affective disorders, 2011,134(1/3):198-207.居住情况、(65)许琪:《居住安排对中国老年人精神抑郁程度的影响——基于CHARLS追踪调查数据的实证研究》,载《社会学评论》2018年第4期。个体认知能力(66)Wang,J.,Liang,C. Y.,Li,K. Q.:Impact of Internet Use on Elderly Health:Empirical Study Based on Chinese General Social Survey (CGSS)Data. Healthcare, 2020,8(4):482.等变量会影响老年人身心健康。因此,本文将上述变量作为控制变量,具体测量方式如下:

性别,直接观察调查对象的性别;年龄,2022年—出生年份,分“70岁以下”“70岁及以上”2个类别;户籍,分“城市户籍”“农村户籍”两种类型;婚姻及配偶随迁状况,询问调查对象的婚姻状况及配偶是否随迁等问题,将2个问题交互,分“无配偶”“有配偶且一起流动”和“有配偶但异地分居”3个类别。学历,询问调查对象的最终学历,分“初中及以下”“高中及以上”2个类型。家庭年收入,询问调查对象2021年各种收入总和,为连续变量,取对数后放入统计模型;来京时长,2022年—调查对象来北京年份,以中位数4年为界,分“4年以下”“4年以上”2个类别;居住情况,询问调查对象共同居住人数,将共同居住人数为0的计为“独居”,其余情况计为“非独居”;认知能力得分,由中文版简易精神状态检查量表(Chinese version of Mini-mental State Examination,CMMSE)测量,该量表包含共计6个维度、24个题目,取值范围为0-30分,得分越高,说明认知能力越强。CMMSE量表已经根据中国文化背景进行了转换,(67)Katzman,R.,Zhang,M. Y.,Ouang-Ya-Qu,et al. A Chinese Version Of The Mini-Mental State Examination;Impact Of Illiteracy In a Shanghai Dementia Survey. Journal of clinical epidemiology, 1988,41(10):971-978.并且在一些试调查中进行了验证,验证了其可比性。(68)Zeng,Y.:Towards Deeper Research and Better Policy for Healthy Aging - Using the Unique Data of Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey. China economic journal, 2012,5(2-3):131-149.

(三)分析方法及策略

本文主要讨论互联网使用与流动老年人身心健康的关系及作用机制,使用Stata15.1 SE版软件对调查数据进行统计分析,主要统计分析方法如下:

第一,OLS回归模型和LOGISTIC回归模型。由于日常生活活动能力得分为连续变量,抑郁症状风险为二分类变量,因此,本文分别采用OLS回归模型和LOGISTIC回归模型,在控制干扰变量的基础上,分析流动老年人互联网使用与身心健康的关系。

第二,异质性分析。由于不同的互联网使用用途会导致不同的身心健康结果。(69)赵建国,刘子琼:《互联网使用对老年人健康的影响》,载《中国人口科学》2020年第5期。因此,本文通过分样本回归,检验了互联网使用频率与流动老年人身心健康的关系,在不同互联网使用用途的群体之间的异质性。

第三,中介效应分析。使用结构方程模型分析了互联网使用与流动老年人身心健康关系的作用机制,比较了家庭支持、社会融入和体育锻炼等变量,在“互联网使用—身心健康状况”之间效应的相对大小。

第四,列联表分析及均值差异检验。由于学历是影响老年人互联网使用能力的重要因素,(70)Seifert,A.,Schelling,H. R.:Mobile Use of the Internet Using Smartphones or Tablets by Swiss People over 65 Years. Gerontechnology, 2015,14(1):57-62.而目前中国老年人学历水平以小学及以下为主,普遍较低,(71)张航空:《中国老年人口受教育水平现状及其变动》,载《中国老年学杂志》2016年第5期。制约着老年人互联网接入使用与功能选择。因此,在上述分析的基础上,本文进一步比较和分析不同学历流动老年人互联网使用的特征及差异。

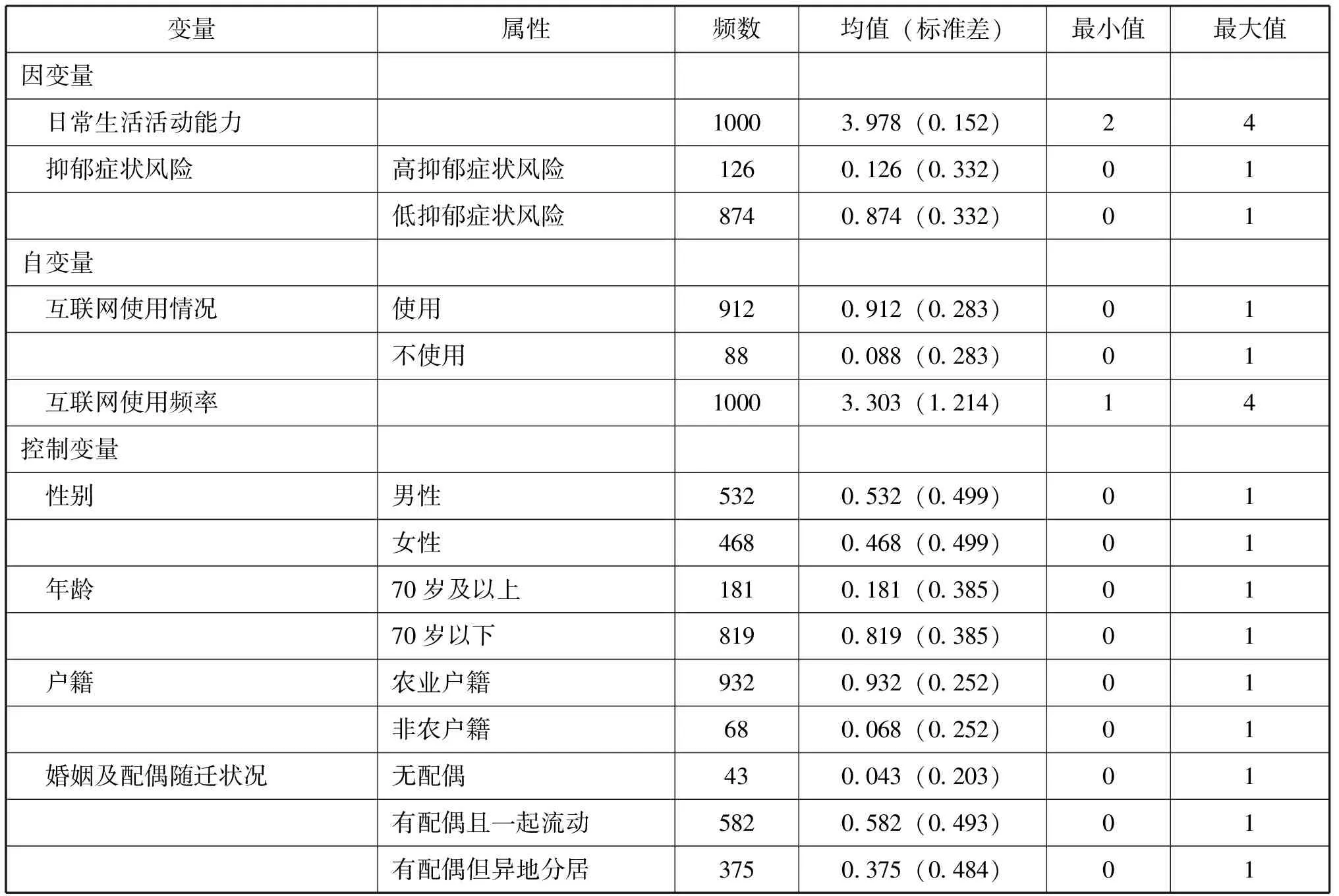

表1 样本特征分布

表1(续)

变量属性频数均值(标准差)最小值最大值 学历高中及以上1110.111(0.314)01初中及以下8890.889(0.314)01 收入(取对数)10007.688(2.406)011.338 来京时长4年及以上5300.530(0.499)014年以下4700.470(0.499)01 居住情况独居130.013(0.113)01非独居9870.987(0.113)01 认知能力得分100029.027(1.637)1830

四、研究结果

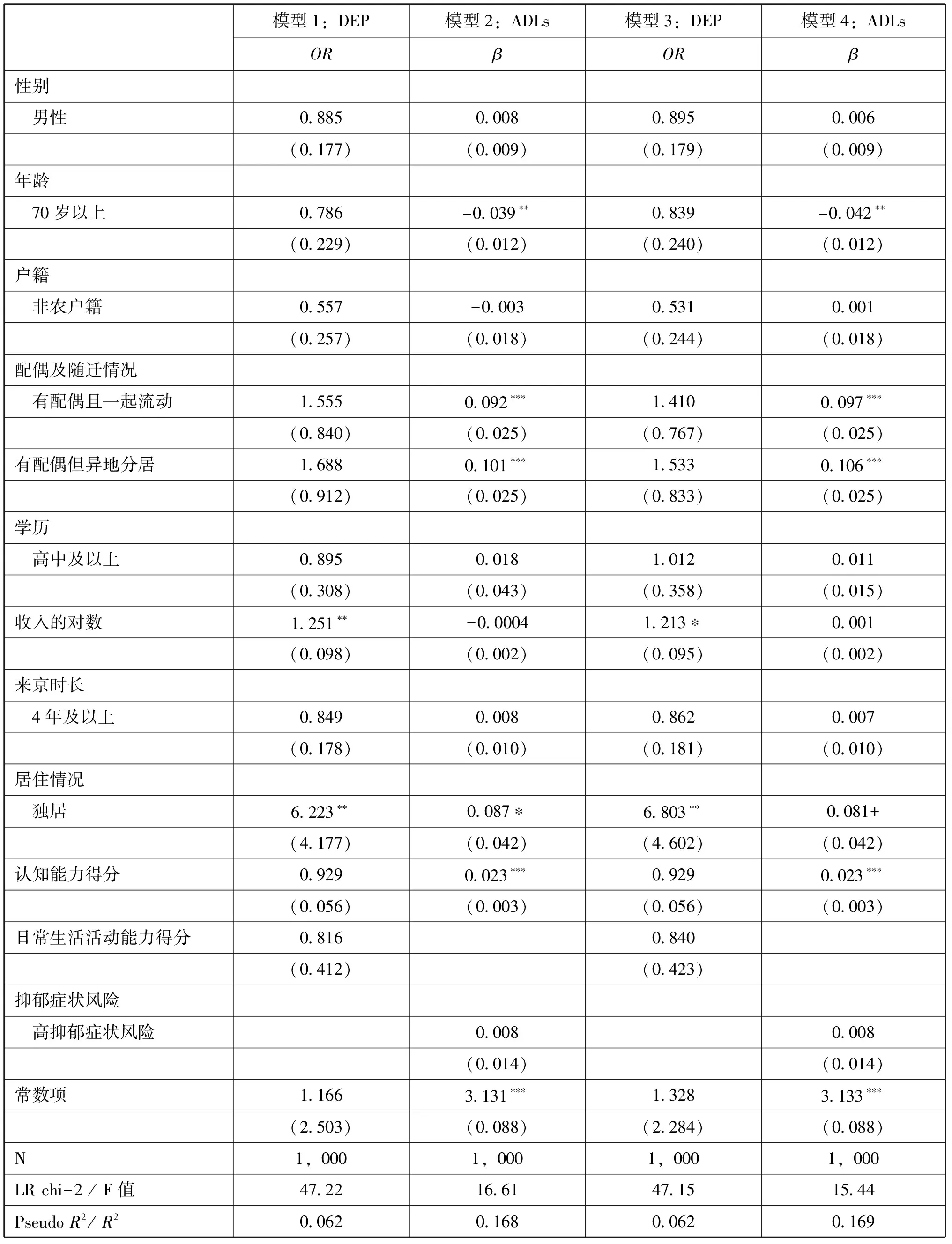

(一)互联网使用与流动老年人身心健康关系的分析

表2报告了互联网使用与流动老年人身心健康关系的OLS回归和LOGISTIC回归分析结果。其中,模型1和模型2报告了是否使用互联网与流动老年人身心健康的关系;模型3和模型4报告了互联网使用频率与流动老年人身心健康的关系。从模型1和模型2可知,在控制其他变量的基础上,使用互联网的流动老年人比不使用互联网的流动老年人,日常生活活动能力得分平均高0.089分(p<0.001);使用互联网和不使用互联网的流动老年人,抑郁症状发生比(OR)为0.252(p<0.001),使用互联网的流动老年人发生抑郁症状风险的可能性是不使用互联网流动老年人群体的25.20%。因此,假设1-1得到验证,使用互联网总体上有利于促进流动老年人的身心健康。

在分析了是否使用互联网与流动老年人身心健康关系的基础上,本文进一步分析了互联网使用频率与流动老年人身心健康的关系。从模型3和模型4可知,在控制了其他变量的基础上,互联网使用频率与流动老年人的身心健康状况呈倒U型关系,即适当频率的互联网使用有利于促进流动老年人的身心健康,但是互联网使用频率超过一定程度,使用互联网与流动老年人身心健康则呈现负相关关系。经过计算互联网不同使用频率的流动老年人日常生活活动能力得分及抑郁症状风险发生比例,发现:当互联网使用频率控制在1-2分(频率低于每天使用一次)时,流动老年人的日常生活活动能力得分最高为4分,几乎每天都使用、每天使用多次的流动老年人日常生活活动能力得分分别为3.998分和3.987分;当互联网使用频率控制在1-2分时,流动老年人中具有抑郁症状风险的比例也较低,分别为0.00%和5.80%,几乎每天都使用、每天使用多次的流动老年人具有抑郁症状风险的比例分别为8.26%和12.16%。尽管频繁使用互联网的流动老年人身心健康状况仍然好于那些不使用互联网流动老年人的身心健康状况,但是,其生活活动能力得分已开始呈下降趋势,抑郁症状风险呈上升趋势。

表2(续)

模型1:DEP模型2:ADLs模型3:DEP模型4:ADLsORβORβ性别 男性0.8850.0080.8950.006(0.177)(0.009)(0.179)(0.009)年龄 70岁以上0.786-0.039∗∗0.839-0.042∗∗(0.229)(0.012)(0.240)(0.012)户籍 非农户籍0.557-0.0030.5310.001(0.257)(0.018)(0.244)(0.018)配偶及随迁情况 有配偶且一起流动1.5550.092∗∗∗1.4100.097∗∗∗(0.840)(0.025)(0.767)(0.025)有配偶但异地分居1.6880.101∗∗∗1.5330.106∗∗∗(0.912)(0.025)(0.833)(0.025)学历 高中及以上0.8950.0181.0120.011(0.308)(0.043)(0.358)(0.015)收入的对数1.251∗∗-0.00041.213∗0.001(0.098)(0.002)(0.095)(0.002)来京时长 4年及以上0.8490.0080.8620.007(0.178)(0.010)(0.181)(0.010)居住情况 独居6.223∗∗0.087∗6.803∗∗0.081+(4.177)(0.042)(4.602)(0.042)认知能力得分0.9290.023∗∗∗0.9290.023∗∗∗(0.056)(0.003)(0.056)(0.003)日常生活活动能力得分0.8160.840(0.412)(0.423)抑郁症状风险 高抑郁症状风险0.0080.008(0.014)(0.014)常数项1.1663.131∗∗∗1.3283.133∗∗∗(2.503)(0.088)(2.284)(0.088)N1,0001,0001,0001,000LR chi-2 / F值47.2216.6147.1515.44Pseudo R2 / R20.0620.1680.0620.169

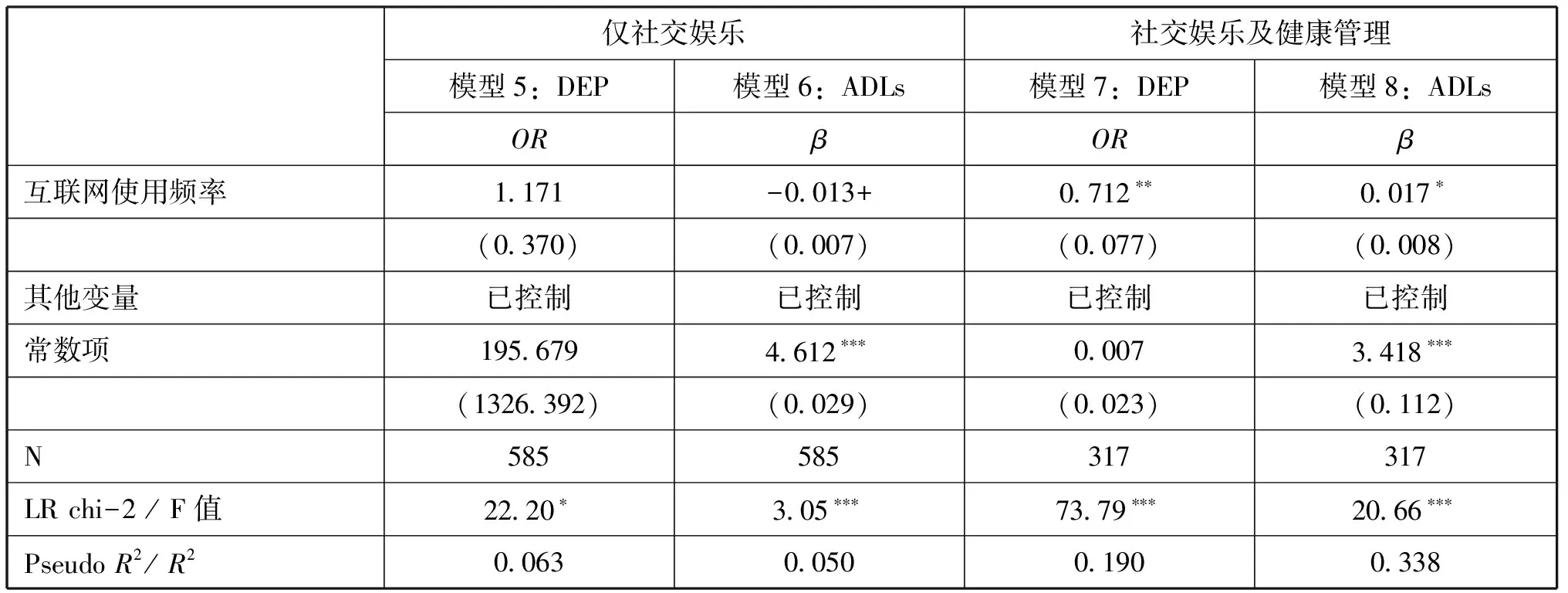

(二)基于互联网不同使用用途的分样本回归分析

表3报告了互联网使用频率与流动老年人身心健康的关系,按互联网不同用途进行分样本回归的分析结果:

从模型5和模型6可知,对于仅将互联网用于社交娱乐的流动老年人而言,使用互联网的频率与其日常生活活动能力水平之间存在显著的负相关关系,在控制其他变量的条件下,互联网使用频率每提高一个单位,其日常生活活动能力得分平均下降0.013分(p<0.1);使用互联网的频率与其抑郁症状风险之间的关系,没有达到统计显著性水平。

从模型7和模型8可知,对于同时将互联网用于社交娱乐及健康管理的流动老年人而言,互联网使用频率与其身心健康之间呈显著正相关关系。互联网使用越频繁,其日常生活活动能力得分越高,抑郁症状风险越低。具体而言,在控制其他变量的条件下,互联网使用频率每提高一个单位,其日常生活活动能力得分平均提高0.017分(p<0.05),抑郁症状风险平均下降29.80%(p<0.01)。因此,互联网使用用途不同,其使用频率与流动老年人身心健康的关系也不同。假设2得到了数据验证。

分样本回归分析,进一步澄清了互联网使用频率与流动老年人身心健康之间关系的适用情境——不仅互联网的不同用途会对老年人的身心健康产生影响,而且互联网使用频率对老年人身心健康影响的差异,也会因为使用用途的不同而异。假设1-2得到了部分验证——当流动老年人将互联网仅用于社交娱乐时,互联网使用频率与其身体健康存在显著的负相关关系。因此,合理控制流动老年人将互联网用于社交娱乐的频率,并引导其使用互联网来改善和管理自身健康状况,对改善流动老年人的身心健康十分必要。

表3 分样本回归分析结果

(三)互联网使用与流动老年人身心健康关系的作用机制分析

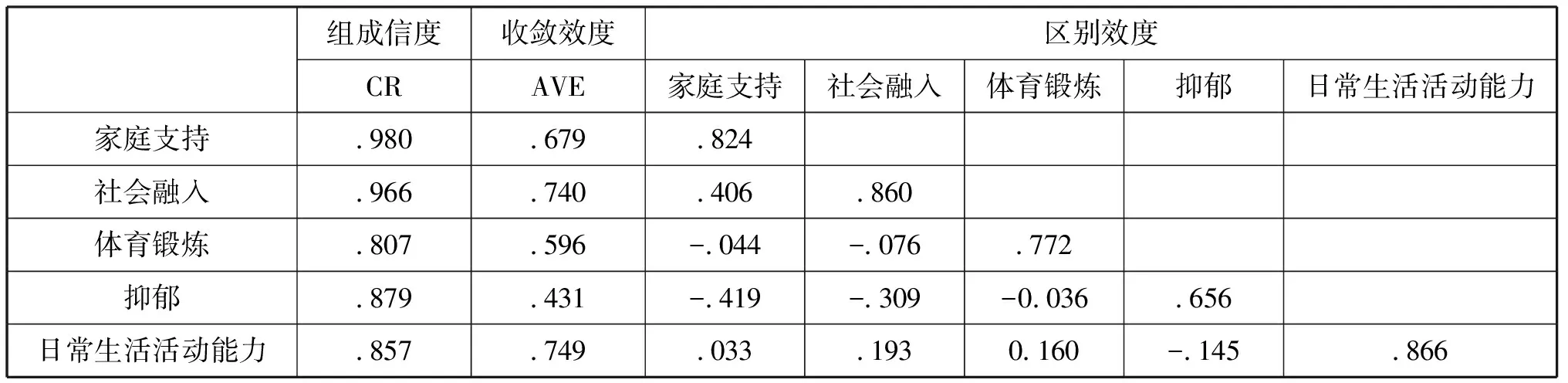

在进行结构方程模型分析之前,本文首先对潜变量进行了验证性因子分析,检验了各潜变量的信度和效度。表4报告了结构方程模型中潜变量的验证性因子分析结果:除抑郁变量的收敛效度(0.431)略低于0.5的经验标准外(0.36-0.5是可接受范围),其他潜变量的组成信度(>0.7)、收敛效度(>0.5)、区别效度均较表现较好。

表4 验证性因子分析结果

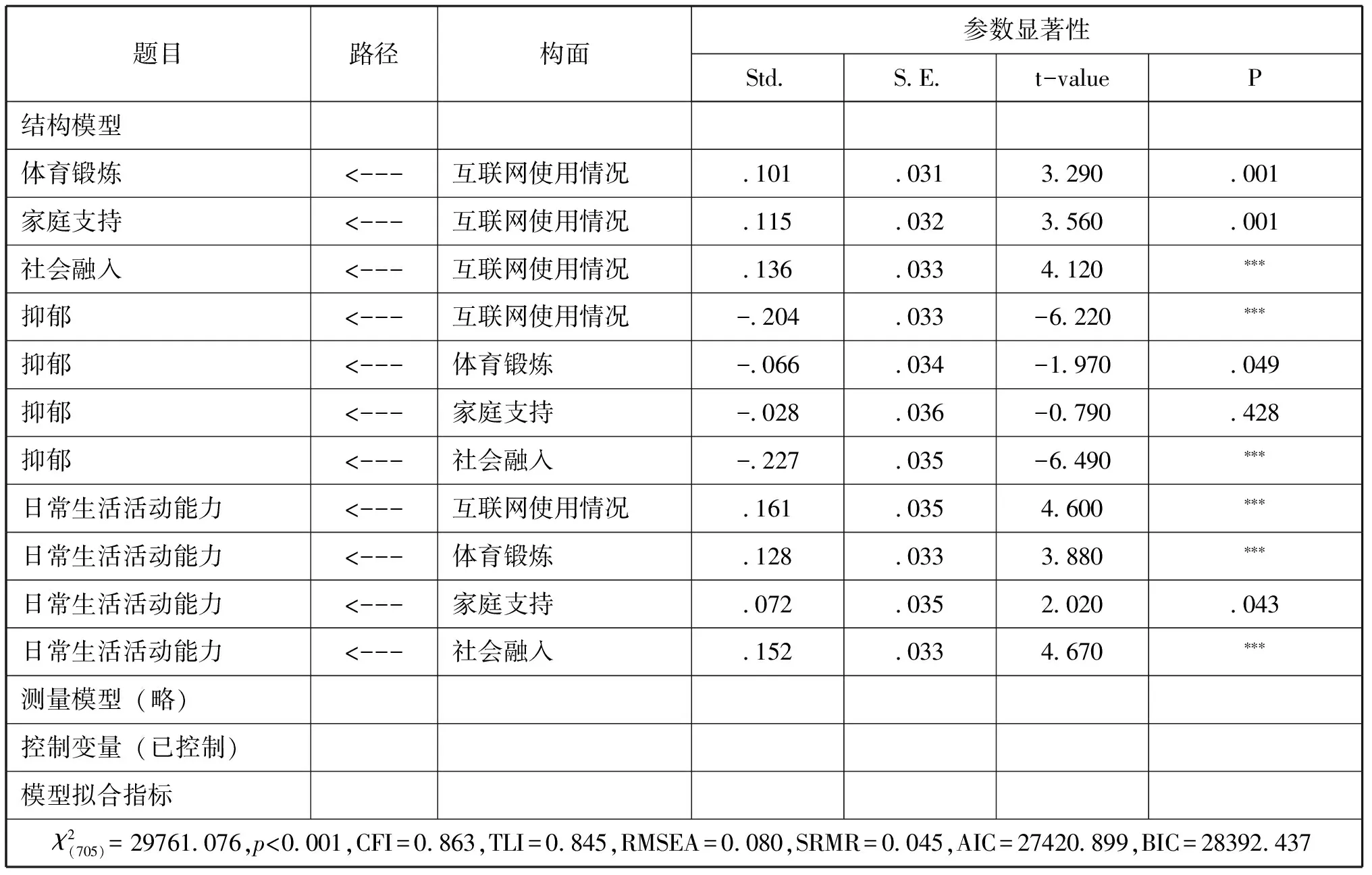

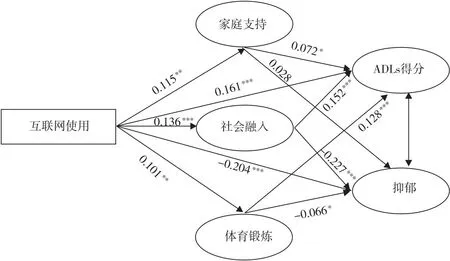

表5和图1分别报告了互联网使用与流动老年人身心健康关系作用机制的结构方程模型分析结果和路径关系图。(72)为了图表内容简洁清晰,本文在表5和图1中均省略了测量模型和控制变量的系数,5个潜变量所有对应观测指标的载荷系数均在0.001的水平显著为正。从模型拟合情况来看,尽管部分拟合指标(CFI=0.863<0.9,TLI=0.845<0.9)没有达到理想标准,但是,这些指标与0.9的经验标准接近,且RMSEA=0.080、SRMR=.045<0.05。因此,整个模型的拟合情况处于可接受范围。(73)本文还报告了SEM模型拟合指标中的χ2及其p-value值,但是,该指标受样本量影响较大。统计学家Kenny提出,当样本量大于200时卡方值容易显著,当样本量大于400时,卡方值总是显著。具体可见Kenny DA. Measuring Model Fit. From:https://davidakenny.net/cm/fit.htm,2015.

表5 结构方程模型分析结果

如表4中所示,在结构模型中,除“家庭支持—抑郁”路径系数没有达到0.05的统计显著性水平以外,其余路径系数均达到了0.001、0.01或0.05的统计显著性水平。因此,对于流动老年人而言,使用互联网不仅可以直接提高其日常生活活动能力、降低抑郁症状风险,促进其身心健康;而且,还可以通过使用互联网增进其家庭支持、社会融入和体育锻炼等,间接作用于身心健康。除了假设3-1以外,本文其余几条研究假设均得到了数据支持。

通过比较互联网使用与流动老年人身心健康关系的直接效应和间接效应来看,“互联网使用—日常生活活动能力、抑郁”路径的效应分别为0.161和-0.204;“互联网使用—家庭支持—日常生活活动能力”路径的效应为:0.115*0.072=0.008;“互联网使用—社会融入—日常生活活动能力、抑郁”路径的效应分别为:0.136*0.152=0.021、-0.227*0.136=-0.031;“互联网使用—体育锻炼—日常生活活动能力、抑郁”路径的效应分别为:0.101*0.128=0.013、-0.066*0.101=-0.007。因此,除直接效应外,从3个变量在流动老年人“互联网使用—身心健康”的中介效应比较来看,社会融入变量发挥的中介效应最大。

(四)关于不同学历流动老年人互联网使用特征的进一步分析

表6报告了“初中及以下”和“高中及以上”学历的流动老年人互联网使用特征的分布情况。从表中数据可以发现,学历较高的流动老年人和学历较低的流动老年人在是否互联网使用、互联网使用用途以及不同用途的使用频率等方面均存在显著差异。

注:图中系数均为标准化系数,控制变量与基础回归相同。

表6 列联表及均值差异检验分析结果

首先,学历为初中及以下的流动老年人,不使用互联网的比例为9.79%,显著高于学历为高中及以上的流动老年人不使用互联网的比例(0.90%)。其次,学历较低的流动老年人中,仅使用互联网社交娱乐功能的比例为65.99%,远高于学历较高的流动老年人中仅使用社交娱乐功能的比例;而同时用于健康管理的比例,显著低于学历较高的流动老年人。此外,学历为初中及以下的流动老年人,使用互联网社交娱乐功能的频率为3.710分,显著高于学历在高中及以上的流动老年人;同时用于健康管理的频率,显著低于学历为高中及以上的流动老年人。

因此,尽管目前总体上流动老年人使用互联网的比例较高,但是由于该群体学历普遍较低、互联网使用技能水平和数字健康素养有限,导致其在使用互联网过程中存在过度娱乐化倾向,不仅不利于发挥互联网等数字技术对老年群体的人力资本提升和健康赋能功能,而且过于频繁使用互联网的社交娱乐功能,还对流动老年人身心健康造成潜在风险。对此,亟需予以干预。

五、结论与讨论

互联网的广泛应用,一方面为促进老年人社会互动、改善身心健康状况,(74)Yuan,W.,Jiang,M.,Gong,S.:How to Improve the Cognitive Health of Middle-Aged and Elderly People:Evidence From China Family Panel Studies. Frontiers in Public Health, 2022(10):799255.(75)Li,L.,Ding,H.,Li,Z.:Does Internet Use Impact the Health Status of Middle-Aged and Older Populations?Evidence from China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS). International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022,19(6):3619.培育健康型人力资本,促进就业创造了机遇;(76)吕明阳,彭希哲,陆蒙华:《互联网使用对老年人就业参与的影响》,载《经济学动态》2020年第10期。另一方面,也会因为不当使用互联网,如挤占睡眠、锻炼以及与亲友线下互动等时间,对老年人身心健康造成不利影响。(77)Nie N. Sociability,interpersonal relations,and the internet-reconciling conflicting findings. American Behavioral Scientist, 2001(3):420-435.因此,将互联网用于多元、健康目的,确立互联网使用频率的合理边界,养成良好的互联网使用习惯,对增进老年人身心健康尤为必要。本文基于北京市大兴区流动老年人问卷调查数据,采用LOGISTIC、OLS回归和结构方程模型等方法,研究了互联网使用与流动老年人身心健康的关系及作用机制,分析了低学历流动老年人互联网使用的特征及存在的问题。研究发现:

首先,互联网使用对流动老年人身心健康具有显著促进作用,使用频率与流动老年人身心健康呈倒U型关系,过于频繁地使用(几乎每天都使用、每天使用多次),会导致互联网的健康促进效应下降。其次,流动老年人互联网“使用频率—身心健康”的关系在不同互联网使用用途中存在异质性——将互联网同时用于社交娱乐及健康管理的老年人,互联网使用频率越高,身心健康状况越好;而仅用于社交娱乐的流动老年人,互联网使用频率与身体健康呈显著负相关,与精神健康之间的关系没有达到统计显著性水平。再次,互联网使用一方面直接促进流动老年人身心健康,另一方面使用互联网能够通过促进家庭支持、社会融入和体育锻炼等变量间接作用于流动老年人身心健康;其中,社会融入的中介效应最大。最后,流动老年人尤其是低学历流动老年人存在使用互联网的社交娱乐功能频繁,健康管理功能应用不足的问题,制约着互联网健康赋能和老年人力资本培育功能有效发挥。

基于以上研究发现,立足流动老年人互联网使用的特征和问题,为促进流动老年人身心健康,培育健康型人力资本,推进落实国家积极应对老龄化的国家战略,本文提出如下对策建议:

第一,在国家层面,应制定出台相关政策,支持老年数字包容性建设,改善互联网连接的覆盖范围和质量,消除老年人互联网接入和使用鸿沟;把促进老年人数字融入,列入民政、老龄工作和卫健等政府部门的工作规划,作为落实积极老龄化国家战略的必要举措;通过老年大学等形式,发展老年教育,提升老年人受教育水平,为使用互联网奠定必要的知识基础;通过组织针对老年人的互联网培训课程,教授老年人互联网搜索健康信息、参与在线社交、使用健康应用和监测设备的技能;支持开发适老化设备以及适应老年人群特征的健康管理、运动追踪、饮食建议、记忆训练、网络医疗等课程或APP应用,减少向老年用户推送商业广告及低质量娱乐产品,提升老年人互联网产品质量。

第二,在社区层面,建立老年人互联网使用互助组织,为老年人之间分享互联网使用技能和经验搭建平台;举办针对老年人互联网使用的专题培训课程和讲座,丰富老年人互联网使用知识,提升使用技能,改善使用习惯;开展系列趣味活动,例如在线社区论坛、在线问答、在线知识竞赛等,提升老年人互联网使用的兴趣和动力;开展帮助老年人使用互联网的志愿服务活动,鼓励年轻人和技术专家为老年人提供互联网使用支持和指导,帮助解决互联网使用中遇到的问题和困难,教授他们如何使用互联网搜索健康信息、参与在线社交、制定健康的互联网使用计划等。

第三,在家庭和个人层面,家庭成员应鼓励老年人积极使用互联网,引导他们从网络空间搜索信息,获取健康知识和技能;年轻一代要积极承担数字反哺任务,积极教授老年人互联网使用技巧,及时为他们提供技术帮助;同时,家庭成员要扮演好监督者角色,约束老年人使用互联网的时间和用途,及时纠正其互联网使用过程中的一些不良习惯,如长时间甚至熬夜使用互联网,沉溺于短视频、游戏等娱乐项目,同时注意防范针对老年人的网络电信诈骗等。老年人个人应养成健康良好的互联网使用习惯,积极适应和拥抱数字生活变革,利用好互联网为医疗、健康、教育等带来的便利,避免过度娱乐化使用互联网,处理好互联网使用、社交娱乐、家庭生活、社区参与、体育锻炼之间的关系,以助益身心健康,增进人力资本,获得幸福、有用、有为的晚年生活。

总之,本文通过实证分析证明了互联网使用与流动老年人这一群体身心健康关系及作用机制、情境(用途)差异,拓展了互联网使用与身心健康后果的理论边界,明确了流动老年人使用互联网频率的合理限度;为促进老年人的科学使用互联网,培育老年健康型人力资本,助力国家积极老龄化战略实施提供一定的学术意义。本文尚存在以下局限和不足:一是本文使用的数据为截面数据,只对互联网使用与流动老年人身心健康之间的相关性进行了分析,两者之间的因果关系有待进一步探讨。二是由于流动老年人群体流动性较强,无法获得完整的抽样框,只能参考以往有关北京流动人口调查数据,采取配额抽样的非概率抽样方式,来尽可能提高样本的代表性。因此,本文的研究结论在推论至整个流动老年人群体时,需要谨慎。三是由于互联网功能使用不具有互斥性,无法完全剥离不同使用用途影响的净效应,只能区分仅用于社交娱乐,以及同时用于社交娱乐及健康管理两类情形中,互联网使用频率与身心健康关系的差异性。这些问题均有待通过更加科学、精确的调查研究加以解决。