长忆谨留纸上声

——怀念柯灵先生(二)

陈青生

《抗战时期的上海文学》的出版

20 世纪80 年代后期,上海社会科学院文学研究所领导也托我向柯灵先生有过求助。1987 年年初,文学所和上海作协合办的《上海文论》创刊,时任文学所所长徐俊西先生委托我向柯灵先生邀稿,此事告诉先生没几天,先生就将一篇文稿寄给我,此文就是《上海文论》1987年第2 期所载《答客问(之二):关于文化问题的断想》。1991 年,得知香港曾敏之先生有莅沪之行,邱明正所长也委托我请柯灵先生代为邀请曾先生访问文学所,柯灵先生很快复信说:“示悉。曾敏之先生如来沪见及,当代达尊意,请勿念。”

1989 年秋季,有关领导机构要求所有社会科学类研究课题重新审核立项。文学所的“抗战时期上海文学研究”课题组因有成员要求离去而解散。我舍不得这项研究,经领导同意,这一课题便由集体项目改为我的个人项目,成果形式由分门别类的论文集改成专著。这之后的几年间,我大量翻阅相关书报杂志,到处寻求相关资料,只能以笨鸟多飞觅食求生的办法,试图稍补自己的才疏学浅。经过几年的埋头苦干,到1993 年年底,《抗战时期的上海文学》书稿总算写成。“抗战时期的上海文学”作为集体项目时,课题组成员间难免在写什么、怎么写之类问题上出现不同意见,甚至发生争执,我经常向柯灵先生求助,除了真心希望得到先生指教之外,还在于转达课题组成员间的不同意见,听取柯灵先生的指导以解决组内成员间的意见分歧。变成个人课题后,写什么、如何写,等等,都由我自己做主,这使得我在拜访先生时,大多就一些具体的史料、史实问题求教,倒不大谈及怎么写、写什么之类的问题了。然而,柯灵先生对我的关心一如既往。这里既有对后辈学人的关照与提携,还有先生对抗战文化研究事业的关心与推动。当得知我的这项工作遇到一些人为、非人为的困难阻碍时,他总给予鼓励。有一次,先生以亲身经历相告,说:“克服干扰,认真做事,只要出成果,社会就会承认,小人也无奈。”这段时间里柯灵先生的赐教和鞭策鼓励,是支撑我写出《抗战时期的上海文学》的宝贵力量之一。

1995 年出版的《抗战时期的上海文学》

《抗战时期的上海文学》书稿写成后,正碰上“学术著作出版难”的寒潮,一度也遭遇“欲出无门”,先生几次鼓励我不要灰心。几经周折,我非常庆幸自己把书稿交给当时只有一面之缘的胡小静先生,他任职于上海人民出版社历史编辑室。仅仅一个月后,胡先生就告诉我决定出版。我把消息报告先生,先生来信说“值得祝贺”。鉴于此前《“孤岛”作家书简》迟迟未能出版,我实在不好意思再请先生为《抗战时期的上海文学》赐写序文。当书稿校样印出后,我询问先生是否愿意为此书题写书名,先生不计前嫌,用天一阁笺纸写了书名四幅寄给我,我选了一幅交给出版社,其余的珍藏至今。

柯灵先生为《抗战时期的上海文学》题写的书名

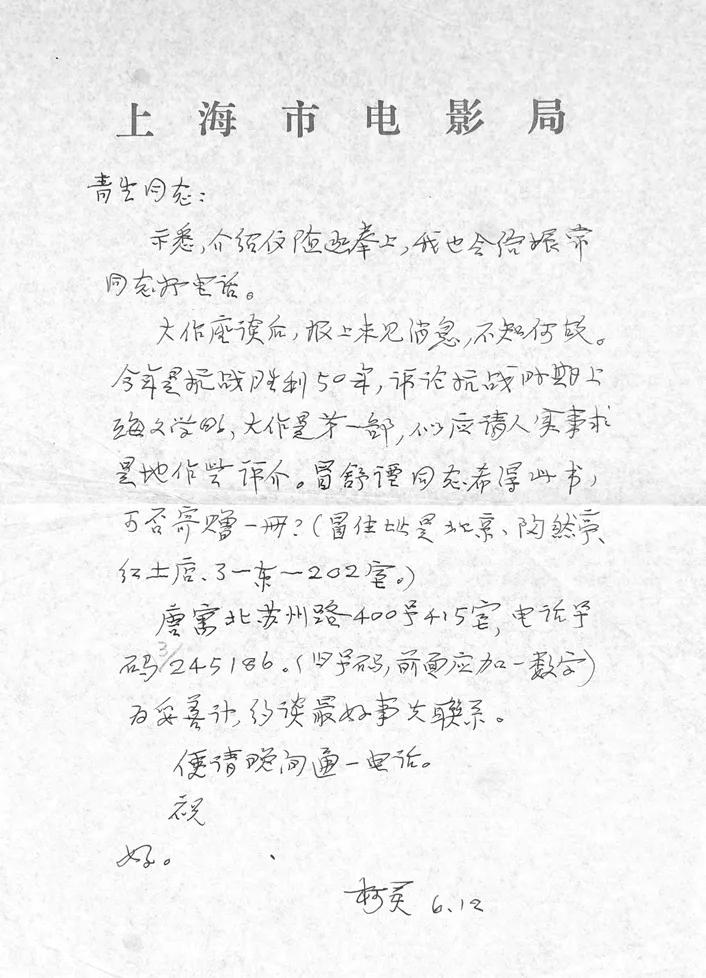

《抗战时期的上海文学》出版后,我向先生奉呈一本,既为求正,也为报答。几天后我再去先生家,他拿着这本书说:“你做了一件大好事。”胡小静先生在此书出版不久后对我说,希望举办一次出版座谈会,出版社提供与会者赠书,由文学所提供会议场所及一顿会议用餐。我将小静先生的提议告诉柯灵先生,他说这本书值得宣传,座谈会要多请专家学者,他会参加,还可以帮我邀请一些参加当年上海文学活动的“老人”。过了一段时间,先生写信问及此事:“大作座谈后,报上未见消息,不知何故。今年是抗战胜利50 年,评论抗战时期上海文学的,大作是第一部,似应请人实事求是地作些评介。”待再次见面,我告诉先生,座谈会的事我向单位报告,一位领导以“为个人出书开座谈会没有先例”为由予以拒绝。先生听后,默默不语。后来,先生几次问到这本书的社会反响,说没看到多少相关书评,我告诉先生见到不少有关抗战时期上海文学的研究论文将其列入参考书目,征引其中文字,至于书评不多,或许还是我写得不够好。2000 年4 月初,我接到陈国容师母电话,说早先奉呈先生的《抗战时期的上海文学》找了多次未能找到,可能被朋友借走了,先生问我书还有没有,有的话希望我能再给他一本。第二天,我就通过邮局寄去一本。随后得到陈师母的电话,告诉我书收到了,“柯灵谢谢侬”。

进入2000 年,因撰写一部书稿进入收尾阶段,终日忙于此事,一直未能看望柯灵先生。在之前4 月初那次与陈师母通电话时,我顺便问起柯灵先生的身体可好,师母说他的头脑还像以前清醒,但行动比先前迟缓,“毕竟九十岁出头的人了”。5 月,我参加单位组织的到大小洋山岛的考察活动。文学所的瞿世境先生有个弟弟,参与大小洋山岛港区设计工作,他说那里不久就要动工,将填平大小洋山两岛之间的海区,建造吞吐量惊人的东方大港,他建议文学所人员赶在大港建设动工前参观大小洋山岛。于是,文学所联系到登岛参观的机会。回到上海后,我总想安排时间拜访柯灵先生,却未付诸实行,一是由于文稿事缠身,二是印象里先生的身体健好,以为拖些时间无妨。6 月中,我打电话到先生家想约时间,电话总没人接。打电话给沈寂先生询问,才得知柯灵先生因患感冒已经住院,目前院方拒绝探视。先生多次入医院治病,每次都转危为安,我心想感冒不是大病,先生这次也会化险为夷吧。不料没过几天的一个清晨,起床后打开收音机听新闻,就听到先生病逝的噩耗,顿时陷入深深悲痛……柯灵先生去世后,陈师母也住进医院。有一次我到医院看望她,陈师母告诉我,柯灵先生那次要你的书,是准备自己给你写书评。听闻此言,油然而生的强烈感激和深重遗憾在心中交织翻腾,久久难以抑制,至今想起仍令我心绪难平。

柯灵先生1995 年 6 月12 日致本文作者信,询问《抗战时期的上海文学》出版座谈会情况

倾听建议 提携后辈

先生学识渊博,文学造诣出类拔萃,却几次让我说说对他的文章的看法,我不揣浅陋坦率直言,先生总是认真倾听,不以为忤。

80 年代后期,本文作者看望在华东医院住院医疗的柯灵先生

1984 年,电影戏剧评论家鲁思先生去世后,柯灵先生的悼念文章在报刊发表,我看后对两点印象很深,一点是文章讲到鲁思生前打电话开口常自报家门“我鲁思”,以至朋友们常叫他“俄罗斯”,令我忍俊不禁,佩服柯灵先生观察和描述人物生活细节的精准;另一点写鲁思晚年境遇窘困,但逝后他生前所在单位将他的丧事办得相当隆重,使他备享哀荣。和先生谈到这事,我说真尊重鲁思,善待生前的他才好。柯灵先生听后看着我,沉默不语。

1986 年先生的《“欲造平淡难”》发表,这篇文章的主旨是纪念夏丏尊先生。我对这篇文章中写到党中央提出“一国两制”方针“绝对无法从马克思和列宁的经典著作或‘小红书’中找到根据”的说法,提出一点异议,大意是“根据”包含原理、原则和具体指示、结论,等等,如果从“原理、原则”的意义上看,那句话是可以在经典著作中找到“根据”的,找不到的是“具体的指示、结论”;我觉得将“根据”改成“现成结论”似乎更确切。柯灵先生说,我当时是这样认识的——马列主义是根本否定资本主义的,提出“一国两制”,包含着肯定资本主义的内容,因而是“找不到根据”的;你说的马列主义中包含“具体事情具体分析”这一方法,这就够了;你的意见我可以考虑。现在想起这件事,还是柯灵先生的考虑与表述更确切。

1994 年年初,先生的《上海一百年》第一章《十里洋场》发表,先生也要我谈意见。我说,小说开篇第一句话是“这是个古老的故事,发生在一百五十年前的上海”,是不是把“一百五十年前”改为“1840 年代”或“清朝咸丰年间”,因为一部文学作品,不仅给现在的人看,也留给将来人看,现在读者看到“一百五十年前”,立即想到的是1844 年,再过二十年、五十年的读者看到后,第一感觉会是哪一年?柯灵先生听后微微点头。

我所以敢于在先生面前直言,和我的性格有关,但主要还在于先生的虚怀若谷,心胸开阔。就是在1986 年那次谈话中,先生跟我说,青年人要敢想敢说。有的人是不敢想,有的人是想不到、想不通;敢想的人说了,也许是不对的,也许是对的。是对的,可以使没想的人、想不通的人有所醒悟。都这样了,民族就前进了。另一次又说过,能干事的人就多干些,要严于律己;干事的人多,对民族进步有好处。在给我的一封信中,先生还说过:“世道维艰,人情鬼魅,希望自己的处境变得好一点,世界变得好一点,只好下点苦功。”以上这些话,可以说是先生对青年人的希望与鞭策,也可视为先生的夫子自道。

对于自己的作品,柯灵先生欢迎别人批评、研究,也尊重批评者、研究者。戴翊先生是我的同事,致力研究中国尤其是上海当代文学,他有意评论柯灵先生的作品,写了一份他选择的先生作品目录,委托我请先生过目,想听取先生的意见。我将这份作品目录寄给先生,先生回信说:“戴翊同志论述拙作,自当尊重他的意见。你提供的篇目可以,《龙年谈龙》、《梦中说梦》、《戏外看戏》、《乡土情结》、《画意绵绵》似可并作参照。总之,一切由戴翊同志作主好了。”戴翊先生选择了哪些篇目,现在已经忘记。柯灵先生特意提到的大概是当时的几篇近作,致戴翊先生不免疏忽。先生的散文佳作当然不止这些。

柯灵先生1994 年4 月24 日致本文作者信,其中谈到尊重研究者意见,同时提供自己的建议

1998 年年初,黑龙江人民出版社要我代为编辑“文坛漫忆”丛书,想到先生有不少回忆文坛人、事的精彩文章,便邀请先生提供一部书稿,先生慨然应允,说近期事忙,希望我代为选编。按照这部丛书的内容要求,我设想以“忆事”“怀人”“序跋”三辑分别收纳相关文章:“忆事”含个人生平经历和文艺事件的回忆类文章,如《文字生涯第一部》《上海抗战期间的文化堡垒》等;“怀人”即对一些作家的纪念文章,如《怀傅雷》《遥记张爱玲》等;“序跋”虽为书刊出版而作,但选收其中内容涉及文坛事件、文艺家经历的,如为《李健吾剧作选》作的《舞台因缘六十年》、为《中国现代文学序跋丛书·散文卷》作的《回首灯火阑珊处》等。我将一批相关文章的篇目抄寄先生,在“序跋”辑拟选篇目页上,还附注一行文字“或全部采用先生历年文集的序跋”,先生阅后基本认可,只是在“怀人”辑拟选篇目中用红笔划出《悼夏丏尊先生》和《“欲造平淡难”》,批示“二篇择一”;在《从家书看傅雷》旁批示“加副题”,并用圆珠笔在篇名后添加上“(在全国政协宪法草案座谈会上的发言)”;在“序跋”拟选篇目页上,用红色铅笔划去我写的附注文字,用蓝色铅笔划去一篇,又添加了《现代中国历史风情画——〈巴金画集〉序言》《百年寿与千岁忧——刘海粟绘画作品集序言》和《朱屺瞻画集前言》三篇。先生划去的几篇,可能是内容与其他相同,也可能为协调篇幅。而先生添加的以及提供戴翊先生参照的几篇作品,大概是自己比较满意、也愿意别人予以注意的吧。这部散文集后来定名《昨夜西风》。在它的编辑过程中,我又一次体验了柯灵先生做事的精益求精、一丝不苟。《昨夜西风》出版后,柯灵先生赠送给我一本,并在书的扉页上写道:“本集实为青生同志所选编,可感也。持以奉赠,请留纪念。柯灵,九九年二月。”

《昨夜西风》拟选文章篇目稿上柯灵先生的批示

“藏拙最相宜”

上海市虹口区曲阳图书馆以收集、保存和提供影视作品、资料为特色,1988 年夏天成功举办过“石凌鹤从艺六十周年座谈会”,1990年春天又有意举办柯灵先生文艺作品研讨会,要我代为与先生联系。我陪同图书馆的领导,几次面晤先生,其间还告诉先生,图书馆有同志曾往北京,向文艺界说及此事,夏衍、贺敬之、丁聪等均予支持,然最终此议还是被先生婉言谢绝。先生在给我的信中说:“日前驾舍晤谈,数日来心绪一直不能安顿。我反复考虑,我的创作讨论会以不开为是。我年来默察文苑内外,卓有成就素养者颇不乏人,徒以安于缄默,不为世人所知;许多人却拥有虚名而实不副。我何人斯,值得如此张扬?何况当此时艰,更不应为此劳民伤财,惊动大家,……曲阳图书馆同志对我的关怀垂爱,我衷心感谢。我当尽我余年,竭其所能,力求写出点较为像样的东西,以答谢知遇之情。”1991 年在上海作协举办的“柯灵文学生涯六十年研讨会”上,柯灵先生所致答辞《白首学徒的谢意》中说“去年有同志提议开我的创作讨论会,我虽然很感激,但想来想去,觉得还是以不开为是”,指的就是上述这件事。

1998 年出版的《昨夜西风》和柯灵先生的赠书题词

1990 年年底,北京一位先生正在筹编“我与作家”丛书,内容是作家亲属如妻子或丈夫写自己与作家的生活情况。这位先生委托我与柯灵先生联系,希望先生的夫人撰写一部书稿加入丛书。我向先生报告此事,先生很快回信说:“我确实太平凡了,作品也没有足够的分量,由国容执笔,更不好办了,我认定像我这样的人,藏拙最相宜。”受人之托,忠人之事,我想再加努力实现托付,便拿着刚收到的从北京寄来的“我与作家”丛书编辑规划书和约稿信,往先生寓所面陈此事。先生依然推拒。他说让老婆写老公是一个馊主意,人做事都有对有错,有好有坏,老婆写的老公都是好的对的,不会是真实的情况,读者也不会相信。先生说,这类文章可以由作家熟悉的朋友写而不必限于家属。先生还说:“像钱锺书都不同意写自己的评传,我还是不写为好;我的确做过不少事,过去不为人知,或受人贬压,现在受些注意了,但也不想为此引起别人的嫉恨。”陈师母在旁插话,说她想写,又觉得难写,且“为时过早”。先生则坚决不同意由陈师母现在就写这样的书,说我死了以后由她怎么写。先生还说应该写写施蛰存、傅雷。结果,我虽尽力,却未能如愿。“看破空花尘世,放轻昨梦浮名”,自是一种人生境界。

柯灵先生1990 年4 月17 日致本文作者信,婉拒为其举办创作讨论会

柯灵先生1990 年12 月7 日致本文作者信,婉拒其夫人参与“我与作家”丛书

80 年代后期,范泉先生从青海回到上海,出任上海书店总编辑。范先生上任后最初的举措之一,是邀请柯灵先生和他为上海书店共同主编“文史探索”书系。我同范泉先生结识,就得于柯灵先生的介绍。90 年代末期,柯灵先生与范泉先生产生隔阂,我知道后心里难过,因为两位都是我尊敬的前辈,而且同我关系都好,有恩于我。我没有直接过问他们产生隔阂的原因,事情的原委是陈师母和范先生自己对我说的。我想为两位前辈做些调解,但自知人微言轻,无从开口。恰巧有一天听柯灵先生说起,一家出版社要出版他致友人书信集,便在几天后看望范先生时说到此事,问范先生是否有柯灵先生的信可以提供,范先生答应找到后由我转交。再去范先生家时,他给我数页复印件,说原件已经捐献给上海图书馆了,并托我转告:“你见到柯灵,对他说,我祝他好,我对他没什么,我就不去了。”随后我专程到柯灵先生寓所,将这数页复印件交给柯灵先生。柯灵先生接到手后说“还有这么多”,然后低头翻阅复印件内容。我将范先生要我转告的话告诉柯灵先生,然后说范先生身患癌症已到晚期,病情严重。这时,陈师母听到谈范先生,开口也说起来。柯灵先生当即打断她,说“侬就不要讲了”。从柯灵先生的神情中,我觉察到他对范先生明显的怜悯和同情,为两位前辈的隔阂最终有所缓和感到些许欣慰。

(未完待续)

——怀念柯灵先生(三)