离散与补位: 《拨浪鼓咚咚响》的伦理叙事研究

潘万里 马睿

近些年,随着中国电影产业化程度的提升,逐渐成熟的商业类型电影与蜕变升级的新主流电影在交融共存中几乎占据了整个中国电影市场。而从现实关怀和问题导向的角度,原本应该受到关注的农村题材影片,如果没有大制作、顶流明星或热点话题的加持,在很大程度上逐渐被边缘化。在此语境之下,《拨浪鼓咚咚响》(以下简称《拨浪鼓》)虽然采用公路轻喜剧的形式,加之在各大电影节上被提名、获奖所赢得的不俗口碑①,本以为可以化解所谓“边缘”题材带来的风险,但终究还是不出意外地成为了“票房毒药”。本文将结合该片的现实主义风格及其所聚焦的乡土伦理叙事展开分析。

一、聚焦农村家庭的结构性离散

《拨浪鼓》虽然采用了公路轻喜剧的类型架构,但是其美学风格上更亲近现实主义。首先在影像风格方面,影片为了客观还原西北农村粗狂凋敝的生存样态,几乎全部采用了实景拍摄的方式,甚至有些片段直接采用了纪录片的拍摄手法,而这种纪录片式的影像风格和第四代、第五代导演的作品如《老井》《秋菊打官司》等一脉相承。

同时,《拨浪鼓》在很大程度上传承了早期中国西部片的问题导向,即聚焦时代转型期中国农村的生存样态,并对其伦理变迁进行现代性反思。具体而言即是《拨浪鼓》除了真实再现城市化进程中广大农村的生存环境之外,更为重要的是还原了广大农村地区的现实生活,聚焦普通家庭中存在的结构性离散,以及在亲情缺位时人们的生死悲欢。

基于对影片题材的熟知,导演在演员的选择、故事情节的安排上都尽量找到现实原型:毛豆的原型是一位跑车拉煤司机的儿子,在不知父亲意外身亡的情况下,盼望着父亲归来;苟仁的原型就是演员惠王军本人,原本是出租车司机的他因为孩子患有重病,使得家庭负债累累,最后妻子也离他而去。影片除了具有坚实的现实基础之外,主创团队还对剧本进行为期两年十余次的修改,最终获得了监制芦苇的认可:“人物有根据、扎根生活,大有可做”[1]。

在扎根现实生活的基础上,影片为了全面而深入地聚焦农村家庭的结构性离散,并没有将目光只放在毛豆和苟仁两位主人公身上,而是将他们的命运与其离散的家庭关系紧紧地捆绑在一起:毛豆从小母亲出走、父亲离世,唯一陪伴的奶奶也撒手人寰,所以毛豆在家里无人可“亲”和不知父亲离世的情况下,无奈选择了“搭便车”离家寻父;而苟仁在遭受朋友的欺骗,中年丧子、夫妻离异等多重打击之下,开始变得麻木冷漠,一心只想着复仇。

而在这种离散的家庭关系中,我们不难发现一个完整的家庭结构,不是因为单个角色的缺失就变得难以为继,而是多位重要角色的功能性缺位才导致了家庭的结构性坍塌。所以导致毛豆走投无路的原因,不仅是爷爷、父亲、奶奶的相继离世,同时还与离家出走的母亲有关。同样,当苟仁丧子、被骗,加上债台高筑时,这些要素的叠加积累是他痛苦的原因。

所以在《拨浪鼓》中,我们应该看到导致两个家庭离散的因素,除了“意外去世的父亲”“患病夭折的儿子”,还有“离家出走的母亲”和“离婚散伙的妻子”。也即是说,两个家庭表面看似因为缺失了父亲和儿子才被迫离散,实则还与母亲和妻子的缺位有着密不可分的联系。整部影片除了短暂出场的奶奶外,女性在整个家庭中基本都是缺席的。所以,虽然影片叙事重点在于“父与子”的关系,但其实还潜藏着另外一层隐秘且缺失的“母与子”“父与妻”甚至是“婆与媳”的关系。很显然,如果将这部影片按照英文名字Like Father, Like Son翻译为“情同父子”的话,那么它还有另外一种讲述方式或者说延伸文本,那就是“消失的母親”。从当下农村家庭结构的实际情况来看,可能女性角色的功能性缺失反而更为普遍,也更为严重。

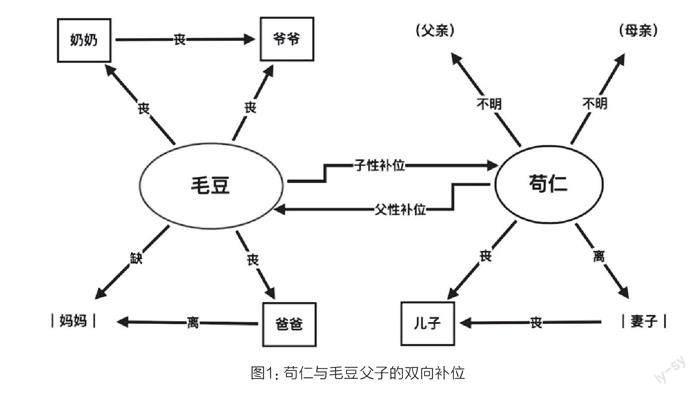

从唯一出场的女性——毛豆奶奶的角度来看,老年丧子让她成为了孤寡老人。由此可见,在影片所聚焦的农村家庭的结构性离散中,实则包含了多样态的问题。这一点我们通过家庭结构示意图可以一目了然地发现,在这两个典型的家庭关系中,鳏寡孤独几乎全都被囊括其中。当然,《拨浪鼓》在这复杂的结构性离散的家庭关系和伦理问题中,选择了以点带面,重点围绕毛豆和苟仁这两个“无家可归”的人所组成的“半路父子”展开叙事。

二、半路父子的双向补位与救赎

从电影类型学的角度来看,广义上的公路片并不存在相对固定的公式化情节,其核心要素是主人公在旅途中的心路历程和情感变化。具体到《拨浪鼓》而言,影片的叙事线索和关注重点是毛豆和苟仁在两次“离乡—返乡”之旅中,由相互排斥到逐渐接受,最后默契认同的情感变化,也即是二人所完成的父子角色的双向补位与精神救赎(如图1所示)。

《拨浪鼓》作为留守儿童题材影片,其叙事重点和主线是苟仁对毛豆的父亲补位。影片中毛豆之所以对父亲如此殷切地期盼和进行苦苦地找寻,其原因是奶奶过世后父亲成为他唯一可以依靠的亲人,而且从心理学的角度看,父亲角色或者说父性权威在儿童人格形成过程中发挥着至关重要功能,其对儿童“自我理想”的形成起着不可或缺的作用。通过预告片和幕后纪录片《导演下蛋》,我们发现毛豆之所以在学校和村里被其他小朋友排斥,难以融入集体之中的一个重要原因就是他被嘲笑是“压根就没爸爸”的“异类”。从表象来看,毛豆因为没有父亲而受到了同伴们的歧视。而从其本人的心理分析,可以发现因为缺少父性权威的庇护和引导,此时毛豆的“自我理想”不够明晰,其内心也没有安全感,甚至有时候会因此呈现出攻击型人格的苗头。在一定程度上可以将其视为父性权威缺失导致的后果,在儿童成长的过程中,父亲“是社会秩序的代表,而只有通过在俄狄浦斯情结之中认同于父亲,主体才能够进入这一秩序。”[2]显然,毛豆寻父即是在寻求建构“自我理想”的有效路径,其心理问题正是因为缺失父性的认同,进而无法正常进入社会象征秩序的表征。

接续毛豆的父性缺位,将探讨苟仁是如何完成对毛豆的父亲补位和精神救赎的。首先需要说明的是,毛豆的父性缺位,并不仅是指其失去了生物学上的生身父亲——在心理学上与“实在的父亲”大致相当,而且他还因为缺少了生父的陪伴和管教,同时也缺失了“象征的父亲”。那么,苟仁之于毛豆的父性补位,所补的很大程度上是“象征的父亲”,而且这种补位也只是暂时性的。因为“象征的父亲是象征秩序的结构中的基本元素”,它“并非一个实际的主体,而是象征秩序中的一个位置,然而一个主体还是可以凭借行使父性功能来占据这一位置。没有人能够一直完全地占据这个位置。”[3]

寻此思路可以继续追问:苟仁在补位“象征的父亲”时,对于毛豆产生了哪些心理上的影响?或者说完成了哪些精神上的救赎呢?如前所述,毛豆的父性缺位导致其在人格建构中“自我理想”的不明晰,而所谓的“自我理想”是“认同父亲的产物……是施加一种朝向升华的有意识的压力,并且提供使主体能够作为一个男人或女人而采取一种性别位置的坐标……是对主体在象征秩序中的位置进行支配的向导。”[4]

苟仁作为毛豆的“象征的父亲”时,努力帮助其顺利地建构“自我理想”,具体可以通过影片中的两个场景进行论证:场景一,毛豆因参与苟仁和扒手的打架而受伤时,苟仁帮其处理伤口,看到他害怕疼就反问到:“你是不是男人?”并虚构吹嘘自己年轻时多么英勇能打,以此来安慰和激励他。显然,苟仁是在用言语的规训和善意的谎言,使毛豆认同作为“象征父亲”的自己,从而帮助其建立起所谓的“男子气概”;场景二,苟仁问毛豆:“你长大了想干啥?”毛豆说:“跟你一样开货车卖货”。苟仁听后开始教育毛豆做人要有理想,毛豆于是改口说自己要当警察抓坏人。虽然说苟仁通过言语规训和正向引导,起到了立竿见影的效果。但是,毛豆的回答也让苟仁意识到自己的职业属性和生活习惯,在潜移默化中对毛豆产生了相对消极的影响,也即是说苟仁开始意识到自己所扮演的“象征的父亲”角色并不是太成功,或许这也是最后苟仁没有收养毛豆的重要原因之一。

同时,苟仁对于毛豆的父性补位,还帮助其完成了一次精神的上救赎。至少在毛豆坐在苟仁肩膀上,看人生第一次专属于自己的烟花时,他不再觉得自己是无人可亲的“弃子”,其内心是温暖幸福的。当然,苟仁和毛豆在这场人生的逆旅中,所进行的是双向补位和相互救赎。那么,毛豆又是如何反向实现对苟仁的子性补位和精神救赎的呢?

儿子因病夭折,对于苟仁来说是无法消除的隐痛,这也彻底改变了他的生活,影片中我们可以看到苟仁醉酒和梦境都是和思念儿子赖赖有关。儿子生前的遗物——玩具拨浪鼓,作为他唯一的念想,也成为了连毛豆都无法触碰的“禁物”。而随着与毛豆的朝夕相处,苟仁开始慢慢接受并将自己代入毛豆父亲的角色,那么相应地毛豆的子性补位也在同步进行。其中的转折点就是毛豆第一次寻父无果返乡时,苟仁听着毛豆撕心裂肺地呼喊爸爸时,现实中的一道反光让其恍惚中看到了自己的儿子赖赖,而毛豆呼喊声和幻境中赖赖的呼喊声重合。也正是这道穿越时空的光,确认了毛豆对苟仁的子性补位。

而毛豆对苟仁的子性补位又是如何帮助其完成精神救赎的呢?其中最明显的则是“复仇换刀”事件,这也是全片最具戏剧性的片段。苟仁在巧遇仇家拔刀进行复仇过程中,发现自己的佩刀不知何时被毛豆换成了一把木刀。虽然大仇未报,但是通过这场有惊无险的仪式性复仇,毛豆“换刀”的善举,不仅使苟仁免于堕入犯罪的深渊,同时在精神上也得到了一定的释然解脱。影片结尾,苟仁和毛豆从头到脚捯饬一遍后焕然一新,也寓意着二人完成救赎之后的“新生”。

然而,《拨浪鼓》作为一部以三农问题为导向的现实主义影片,其目的不只是上演一部半路父子的感人故事,其视野也不只是聚焦在两个典型的、离散的农村家庭身上。影片还通过其延伸空间或者说背景文本,对当今“村落终结”语境下传统乡土伦理失格的现状进行了现代性反思。

三、乡土伦理失格的现代性反思

《拨浪鼓》作为一部现实主义作品,其故事发生在中国城镇化进程中农村转型变迁的背景之下,通过电影纪录片式的镜像呈现,可以感受2008年前后西北农村相对真实的生存境况,同时还有进城务工人员生活所在的城市边缘空间,二者共同构成了整部影片的背景文本。而正是由这个城乡同时呈现的背景文本,衍生出了丰富的意义空间,也即导演所说的“剧本的附空间要超级大”[5]。基于此,影片的视野不再局限在半路父子及其离散的家庭上,在一定程度上可以将《拨浪鼓》视为解读当下中国农村的一个样本,其价值主要体现在它对“村落终结”语境下传统乡土伦理失格的现代性反思。

所谓“村落终结”不单是影片中所呈现农村人口的减少、传统村落的凋敝甚至消失,“更在于村落所体现的特殊的生产方式、生活方式、伦理共识、文化心理和行为模式的‘终结”[6]。具体到伦理观念的变迁而言,随着农民脱离土地,纷纷进城务工,“不仅打破了传统乡村社会自给自足的生产生活方式和封闭状态,而且使村落共同体的认同感下降,直接引发了道德观念和伦理关系的变化”[7]。原来依靠血缘和亲情主导的地方性道德共识和熟人社会网络,受到了金钱利益主导的资本逻辑的强烈冲击,而开始变得脆弱不堪,传统乡土伦理逐渐失格。

正是在这种语境之下,影片中出现的农村家庭的结构性离散和父性母性的缺位,均是这种乡土伦理失格的表征。而究其原因无不与资本逻辑对传统乡土社会的侵入与解构有关。“基于市场机制的利益原则,在不知不觉中成为决定乡村社会中人与人之间关系的重要维度,追求经济与物质利益的行为对稳定的、同质化的乡村社会价值体系产生了强大冲击……彼此相熟的人也渐渐变得陌生,农村传统的家族式血缘共同体、利益共同体日益解体,熟人社会逐渐解体……”[8]

那么,这种传统乡土伦理的失格作为“村落终结”的重要表征,具体在影片中是如何呈现的呢?首先故事的起点,即苟仁陪伴毛豆离乡寻父的动因:毛父为了挽回因为贫困离家出走的母亲,进城打工拼命赚钱。苟仁因为毛豆不小心烧了自己的货,需要毛家人赔钱,而作为毛家人的村长不愿出钱,直接将毛豆丢给了苟仁这个陌生的债主,且没有告诉他们毛父已经离世的消息。再加上苟仁本身就是因为被人骗钱,才导致的妻离子丧,所以,他才会紧紧抓住毛豆不放,带其寻父。

通过梳理,不难发现其中的每一个环节都和錢有关,而且牵连其中的每个人似乎都在主动或被动地斤斤计较,不愿妥协。从中人们感受不到传统乡土伦理中的温情脉脉,剩下的只是资本逻辑带来的算计,以及算计背后的残酷和冰冷。很显然,《拨浪鼓》从影片的起点开始,就已经揭示出了传统乡土伦理的失格,“传统村庄作为‘精神家园的伦理意义日渐削弱。在资本逻辑的控制下,利益最大化不仅成为商业活动的最高目标和唯一原则,甚至不断侵入人们的日常生活、社会交往乃至精神世界,从而成为现代社会具有宰制性地位的意识形态。”[9]

而二人进城寻找毛父途中的遭遇,更是将这种乡土伦理失格演绎得淋漓尽致。在《拨浪鼓》的正片中,当苟仁和毛豆因为车陷泥坑需要帮助时,牵牛拉车的村民冷漠无视地离开。而在幕后纪录片《导演下蛋》中,原本的情节设定是村民和正片中的卡车司机一样,以提供帮助为名对苟仁进行了勒索。除此之外,正片中村镇集市上摊主小贩还曾向苟仁租借毛豆进行乞讨行骗,以及二人被扒手打击报复等。这些行为无一不是传统乡土伦理失格的表现,而且很大程度上也是金钱利益主导的资本逻辑的使然。

如果说苟仁和毛豆寻亲之旅的起点和途中遭遇,是在村镇上发生的,我们可以很自然地将其视为传统乡土伦理的范畴。那么,当他们离乡进城之后的所看所感,是否就脱离了传统乡土伦理的影响范围呢?显然不是,因为苟仁和毛豆进城之后接触最多的就是务工人员,而在他们身上所体现出来的生活习惯、道德观念、行为方式、伦理共识等,依然会带有传统乡土伦理的色彩和痕迹。只不过这种传统乡土伦理还可以弥散影响的程度,究竟能在多大程度上可以抵抗市场经济和资本逻辑的涤荡呢?

就上述问题,我们以影片中民工宿舍打牌时的谈话为例进行回应。打牌时两个民工发生了口角争执,他们之间由原来的血缘乡亲变成了债主和欠债人的关系,这说明资本逻辑的无孔不入已经严重渗透到传统乡土伦理可以弥散影响的每一个角落。当然,影片对传统乡土伦理的反思并不是片面和悲观的,在影片中还有诸如毛豆六叔和苟仁这样能够坚守传统乡土伦理“亲亲仁爱”精神的人在,他们可以为了亲情出让和牺牲自己的利益。同时也正是在乡土伦理失格的背景下,苟仁与毛豆两次“离乡—返乡”旅程中所完成的双向补位和相互救赎才显得尤为珍贵,它就像是传统乡土伦理弥散在人世间的一道希望之光。

至此,不难发现影片对传统乡土伦理失格的现代性反思,主要是以一种隐而不显的反映问题的方式为主。至于如何破除这一伦理困境,恐怕是这部影片无力进行回应的。当然,这并不会影响《拨浪鼓》成为一部优秀的现实主义作品。

影片结尾,关于毛豆的归宿问题,作者并没有以苟仁收养毛豆这种类型电影的大团圆手法作为解决方案。相反而是坚持问题导向,看似给出了一个开放式的回答,实则是在悄无声息中释放了一个暗示:在毛豆返乡后与苟仁告别的场景中,我们发现站在其背后的是两位佩戴党徽的政府工作人员,很明显这是在向观众暗示,将会由政府作为国家权力机关进行解决。而这也正是新时代传统乡土伦理重构时,所要面对的除了资本逻辑之外的另一个现代性问题,即“国家权力的下沉及其对乡村社会的改造”[10]。而从现实的层面来看,新时代党和国家完成了举世瞩目的脱贫攻坚任务,并在此基础上开启了乡村振兴的新征程,其目的就是要解决影片中所反映的三农问题,其中包括传统乡土伦理的失格和重构问题。

综上所述,《拨浪鼓》对传统乡土伦理失格的现代性反思主要体现在:影片不仅在背景文本和延伸意义空间中,揭示出“村落终结”语境下传统乡土伦理失格的问题症候,同时还暗示了新时代乡土伦理重构的可行路径。

结语

当农村题材的现实主义影片被市场边缘化时,《拨浪鼓》创作团队没有利用明星效应,制造留守儿童的热点话题等方式,来引起人们的关注。该片以大格局、大视野坚持问题导向,对传统乡土伦理失格现状进行了现代性反思。虽然《拨浪鼓》在票房方面惨遭失败,但是若从未来中国农村题材电影探索的角度来看,该片在一定程度上将类型电影的叙事架构和作者电影的问题意识进行了有机融合,其叙事模式为未来中国农村题材影片提供借鉴。

参考文献:

[1]中国青年报.公路喜剧电影《拨浪鼓咚咚响》2月25日上映[EB/OL].(2023-02-05)[2023-07-07].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1756991166747194345&wfr=spider&for=pc.

[2][3][4][英]迪伦·埃文斯.拉康精神分析介绍性辞典[M].李新雨,译.重庆:西南师范大学出版社,2021:116,97-98.

[5]嗶哩哔哩平台.《拨浪鼓咚咚响》的幕后纪录片《导演下蛋》.[EB/OL].(2023-07-07)[2023-9-28].https://www.bilibili.com/video/BV1ko4y1r7HB/?spm._id_from=333.337.search-card.all.click.

[6][9]王露璐.资本的扩张与村落的“终结”——中国乡村城市化进程中的资本逻辑及其伦理反思[ J ].道德与文

明,2017(05):15-20.

[7][8][10]吴青熹.乡村治理体系现代化与乡土伦理的重建[ J ].伦理学研究,2021(06):127-133.

【作者简介】 潘万里,男,河南周口人,广西艺术学院人文学院副教授,主要从事中国影像史论研究;马 睿,女,重庆人,四川大学文学与新闻学院教授,主要从事文学理论、艺术学理论研究。

【基金项目】 本文系2018年度国家社会科学基金艺术学重大项目“当代中国艺术体系研究”(编号:18ZD03)

子项目“当代中国映像艺术体系的形成与结构”和2023年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“中国幕后纪录电影史论研究”(编号:2023KY0490)阶段性成果。