环境规制影响企业税收规避吗?

刘志远 官小燕

[摘要]作为重要的命令控制型环境规制工具,新《环保法》实施对企业经营产生了广泛的影响。以2010—2020年我国A股上市公司为样本,利用新《环保法》这一外生冲击事件,采用双重差分模型检验环境规制对企业税收规避的影响。结果表明,环境规制趋严促使企业提高税收规避程度。机制检验表明,环境规制导致企业融资约束程度和经营风险增加。进一步分析发现,环境规制与税收规避的正相关关系主要存在于融资难度较高和经营压力较大的企业,新《环保法》实施情境下的企业避税行为提升了财务业绩和企业价值。研究结论提供了微观企业如何应对宏观环境规制的经验证据,为政府部门结合税收政策优化环境政策提供了参考。

[关键词]环境规制;税收规避;新《环保法》;融资约束;经营风险;财务业绩

[中图分类号]F275.5

[文献标志码]A[文章编号]10044833(2024)01008510

一、引言

企业作为资源能源的主要消耗者和环境污染的直接制造者,理应承担起环境治理的应有责任。新《环保法》使企业环境污染的负外部性内部化,在引导企业提高环保投资水平、增加技术创新投入等方面发挥着重要作用[12]。从长远来看,新《环保法》将推动企业转型升级,助力企业绿色可持续发展。然而,新《环保法》具有强约束力和威慑力,在短期内会给企业带来巨大的环境治理压力,对企业经营产生不可忽视的负面影响[3]。一方面,严苛的环境规制不仅使得企业资金需求增加,而且会增加资金提供者的风险感知,资金供给趋紧,从而加剧企业融资约束。另一方面,环境规制会引发短期生产效率损失[4],使得企业与供应链企业的关系紧张,增加经营风险,导致企业陷入经营困境。那么,企业如何应对新《环保法》实施带来的短期不利影响,这是一个值得关注和研究的重要问题。解决这一问题,对于政府把握好环境规制的长期积极效应和短期负面影响,具有重要的理论价值和现实意义。

税收规避是企业可以采取以抵御严苛环境规制在短期内产生负面冲击的现实手段。企业在税法规定范围内进行一系列降低显性税收负担的涉税活动,可以改变与政府之间的收益分享比例和风险分担程度,使企业留存更多现金和利潤,是企业缓解不利冲击的常用手段[56]。基于此,本文将探究以下问题:严苛的环境规制是否会促使企业提高避税程度?什么样的企业更倾向于利用避税手段应对环境规制产生的负面冲击?避税这种应对方式是否切实有效,对企业未来绩效有何影响?为回答这些问题,本文利用2015年新《环保法》实施作为准自然实验,检验环境规制对企业税收规避的影响,分析这一影响在不同企业间的异质性,并且考察新《环保法》实施背景下企业避税行为的有效性。

二、文献回顾

(一)环境规制对企业行为的影响

我国的环境规制工具大体上分为命令控制型、市场激励型和公众参与型三种[1]。命令控制型工具是各级行政管理部门运用法律规章制度对影响生态环境的企业组织进行直接强制干预,例如清洁生产行业标准、限制性排污制度等。市场激励型工具包括由政府主导的财政补贴和由市场主导的排污费、排污权交易等。公众参与型工具是指通过公众监督、宣传教育等方式使企业自主自发地进行环境保护。现有环境规制对微观企业行为决策的研究主要聚焦于投资领域,包括环保投资、研发创新以及对外投资等。环保投资是检验环境规制是否有效的直接方式,唐国平等指出环境规制强度与企业环保投资规模之间呈U型关系,并且存在“门槛效应”[7]。文献发现《环境空气质量标准(2012)》的实施激发了政府官员环保意愿,提升了高管具有公职经历企业的环保投资水平[8]。2003年实施的清洁生产行业标准促使企业进行环保技术改造,降低污染排放强度,推动企业绿色转型[9]。环境规制能否诱发创新是环境经济学和创新领域的热点研究话题,诸多学者对此话题进行了探索。Ambec等发现基于市场的环境规制与企业创新的增长趋势一致[10]。齐绍洲等研究得出我国排污权交易激励了试点地区污染企业绿色创新的结论[11]。于连超等研究发现环境税促进了企业绿色创新,但具有滞后性[12]。在对外投资方面,相关研究表明环境规制降低了企业出口的可能性和出口量[13],也会抑制FDI企业进入[14]。

新《环保法》是一项基本的命令控制型环境规制工具,已有文献考察了其对环境信息披露、环保投资、技术创新等的影响。在环境信息披露方面,陈璇和钱维检验了新《环保法》公开环境责任信息的政策效果,发现新法实施一年后企业强化了信息披露[15]。蒋琰等也发现新《保护法》的修订实施具有规制效应,督促了重污染企业披露环境信息[16]。在环保投资方面,刘媛媛等研究指出新《环保法》实施后法治水平较高地区的重污染企业的环保投资水平得到显著提升[1]。然而,崔广慧和姜英兵却发现新《环保法》实施给企业带来了巨大的环境治理压力,并未提高企业环保投资的积极性,反而缩减了生产规模[3]。在技术创新方面,王晓祺等指出新《环保法》发挥了“波特效应”,倒逼重污染企业进行绿色创新[2]。李志斌和黄馨怡也表明新《环保法》对技术创新具有促进作用[17]。然而有研究发现新《环保法》存在时滞性,其强制性作用无法快速有效地影响企业技术创新[18]。

(二)税收规避的影响因素

避税是企业经营中的一个普遍现象,同时是学术界颇为关注的焦点话题。关于企业避税的影响因素研究,现有文献视角广泛,涵盖了经济周期、金融发展等宏观因素以及企业特征、公司治理、高管个人特质等微观因素。鉴于本文考察环境规制对企业避税的影响,因此本部分只梳理避税的宏观影响因素。内嵌于宏观环境与微观企业互动关系的研究,企业避税决策必然受到外部宏观因素的影响。已有文献聚焦于宏观经济因素,例如经济周期、经济政策、金融发展、财政压力等方面。在金融危机期间,企业会增加避税激进度以获取更多的现金[19]。然而,陈冬等研究发现经济下行期国有企业会减少避税,呈现出“逆经济周期支持效应”[20]。为保证国民经济持续健康发展,政府制定各种经济政策进行宏观调控,进而作用于微观企业避税行为。我国融券交易制度产生的卖空威胁能够降低管理者避税程度,资本弱化税制有效地抑制了部分外资企业的避税行为[2122]。但是,频繁的经济政策调整带来的不确定性会加剧企业外部融资摩擦,诱发企业基于预防性动机实施避税[23]。刘行和叶康涛研究表明金融欠发达是我国企业避税现象普遍的重要原因,金融发展通过缓解融资约束能够抑制企业避税[24]。税收规避体现了企业与政府之间的动态博弈,当政府财政压力较大时,企业会主动减少避税以支持政府财政收入,从而在以后年度获得政策倾斜[25]。少量文献从政府官员变更、最低工资标准制度、社会保险等政治和社会因素考察企业避税产生的原因。陈德球等研究表明地区核心官员变更会导致政策不确定性,促使企业通过避税留存更多的利润和现金[26]。刘行和赵晓阳研究发现最低工资标准上涨导致的劳动力成本和生产调整难度增加会诱使企业利用避税防止陷入经营困境[5]。魏志华和夏太彪研究指出,社会保险缴费负担降低了企业自由现金流水平,迫使企业利用避税来缓解财务压力[27]。

(三)文献述评

从上述研究可以看出,已有关于环境规制的微观企业层面研究主要聚焦于投资领域。部分研究发现严苛的环境规制会给企业带来较大的环境治理压力,对企业生产经营产生负面冲击,导致企业缩减生产规模、短期利润下滑[23]。然而,面对这些不利影响,企业会采取何种措施应对?对这一重要的现实问题,鲜有文献探讨。税收规避是企业可以利用以改变与政府之间收益分享和风险分担比例的重要方式,以往关于避税宏观层面的研究大都围绕经济因素展开,环境规制政策是否以及如何影响企业避税决策尚不得知。作为一项基本的命令控制型环境规制工具,新《环保法》的有效实施为其他环境规制政策的制定提供了根本遵循。因此,本文以新《环保法》实施作为外生冲击,从税收决策切入,考察环境规制对企业避税的影响。

三、理论分析与研究假设

日益严格的环境规制使企业环境污染的外部性内部化,导致企业承受较大的环境治理压力,短期内生产经营面临不利冲击,企业将遭受严峻的生存和发展考验。在这一背景下,通过避税手段缓解环境规制带来的短期负面影响是企业的一种现实选择。具体理论逻辑如下:

严苛的环境规制会导致企业资金需求增加,资金供给趋紧,加剧企业融资约束。首先,在环境规制趋严的情形下,企业需加大环保投入,使得资金需求陡增。基于合法性理论,企业持续发展的前提是合法经营,遵守社会规范,符合社会公众的期望[28]。近年来,社会公众对环境问题尤为关注,特别是新《环保法》引入了公众参与和舆论监督,为社会公众提供了更多渠道和平台行使监督权,表达对企业环境行为的看法或意见。因此,无论是出于认知合法性(即符合公众期望)树立良好的企业形象,还是出于规制合法性(即符合法律规定)达到新《环保法》的环保标准,企业都应将环保投资视为合法性管理的一个重要方面。为此,企业需要将人力、物力配置在改造环保设施、开展技术研发以及优化环保管理系统等方面[29]。根据环境受托责任理论,企业是资源的主要消耗者和污染的直接制造者,理应承担更多的环境治理责任,特别是重污染企业对环境污染破坏程度极高。新《环保法》实施后重污染企业受影响最大,成为重点监管对象,因而必须开支额外的资金用于污染物处理、购买治污设备、排污税缴纳等方面以应对环境规制。其次,严厉的环境规制会制约企业外部融资。新《环保法》进一步提高了环保标准和要求,引发银行等各类金融机构高度关注企业环境风险,对重污染企业要求更高的贷款利率或制定更严苛的契约条款。反过来,从企业角度看,新《环保法》的实施使得企业环境责任风险、信用风险以及声誉风险提升,进而增加银行等债权人和外部投资者的风险感知[3031],促使其采取减少资金供给或者索要更高的风险溢价等措施进行自我保护,从而导致企业融资难度和资金成本上升,融资压力加大。

高强度的环境规制短期内会引发生产效率损失,导致企业与供应链企业的关系紧张,增加经营风险,使企业更易陷入经营困境。首先,从企业内部看,环保投资自身不确定性较大且会挤占生产性投资。如前所述,为满足严厉的环境规制要求,企业会进行大量环保投资,这类投资由固定资产、无形资产以及管理费用等构成,具有投资数额大、投资收益率低、经济效益少等特点[7]。这会提高企业生产成本和经营调整难度,损害经营弹性,且短期内难以给企业带来营业收入,最终导致企业短期利润下降和生产效率降低。与此同时,在有限的资源下,环保投资的增长必然会制约或挤占企业对其他生产性项目的投资,短期内将导致企业生产力水平下降[4]。证据表明严厉的环境监管政策会迫使企业将资源投入几乎没有生产效率的废物处理、污染相关诉讼等方面,从而造成经济效率损失[3233]。此外,倘若企业资源支持严重不足,为满足规制合法性,企业不得不采取减产甚至停产的方式降低污染排放,或者改变经营地点以规避环境处罚[34]。这些短期应激行为会直接对企业正常经营产生不利影响,不仅导致经营收入下降,而且将产生大量沉没成本,因为企业可能已经投入了市场开拓、厂房建设等固定成本,此时企业经营脆弱性增加,极易陷入经营困境[11]。其次,从企业外部看,环境规制短期内会导致企业与供应链企业的关系紧张。为构建绿色供应链体系,客户会要求企业提供更加安全和环境友好型的绿色产品和服务。新《环保法》实施后,部分企业短期内难以满足严格的环境管制标准,产品和服务可能将达不到客户要求。同时,为了符合规制合法性,企业将大量资源配置在环保项目上,产品质量及售后服务承諾可能会因此受影响。在这些因素的共同作用下,客户将不愿意与受新《环保法》严格监管的企业进行交易。供应商亦是如此,企业受新《环保法》冲击较大,其环境责任风险、信用风险和声誉风险陡然提升。由于风险会沿着供应链传染,供应商可能无法及时获得货款或者形象受损,因此不愿意与企业进行交易。由此,在环境规制力度增强的情形下,企业与客户、供应商良好的合作关系将遭到挑战,企业的生产经营更加脆弱,陷入经营困境的可能性增加。

综合来看,高强度的环境规制不仅会加剧企业融资约束,还会增加企业经营风险。为缓解严苛的环境规制短期内产生的负面效应,企业利用税收规避作为应对是一种现实选择。首先,税收规避会改变企业与政府之间的收益分享比例,能够增加企业可支配现金流,使企业留存更多利润。税收是企业一项现实的资金流出,企业税前利润的四分之一都要以税收形式缴纳给政府,政府实际上成为公司最大的“少数股东”[35]。避税的本质是企业在合法合规的范围内将原本上缴给政府的资金部分留存企业,是一种成本相对低廉的替代性融资来源[36]。由此,税收规避能够使企业留存更多资金用于自身经营发展,缓解严苛的环境规制导致的融资压力和经营困难,降低企业经营脆弱性。同时,所得税支出也是一项费用,避税减少了所得税费用,将更多收益留存于企业,避免短期业绩恶化,降低企业经营波动性以及陷入经营困境的可能性。其次,税收规避改变了企业与政府之间的风险分担程度,降低企业实际承受的风险水平。已有文献表明税负的高低不仅反映了政府分享企业收益的比例,也体现了政府分担企业风险的程度[6]。企业通过避税将部分风险转移给政府分担,自身承受的风险水平有所降低。一方面,能够改善企业外部融资环境。外部资金提供者感知到的风险损失担忧会有所减轻,向企业提供资金的意愿增加,索要的投资回报率将会降低,因而企业融资约束得以缓解。另一方面,可以降低企业经营风险。企业利用避税将部分风险转移给政府分担,环境规制给企业经营造成的冲击和损失会减小,企业陷入经营困境的可能性降低。因此,企业具有强烈的避税动机,企图通过避税抵御严苛的环境规制对企业产生的短期负面冲击,缓解融资约束和经营风险。基于此,本文提出假设H1。

H1:在其他条件保持不变的情况下,环境规制会促使企业增加税收规避程度。

新《环保法》的实施意味着环境规制趋严,不仅会导致企业资金需求增加,还会恶化企业的融资环境,从而促使企业采取避税方式来缓解融资约束。但不同企业自身融资能力有所差异,进而使得企业基于融资动机实施避税的需求也会有所不同。若企业本身资金较为短缺、难以支付股利或者抵押品较少,则较难从外部获取资金或融资成本较高,新《环保法》的实施会进一步加剧企业面临的融资约束程度,甚至导致企业陷入财务危机。此时,企业通过税收规避来增加可支配现金流进行内源融资的需求增加。然而,对于融资能力较强的企业来说,严苛的环境规制对其融资的负面影响显然较弱。这类企业具备较高的财务弹性,能够动用自有富余资金或利用剩余负债有效应对新《环保法》产生的负面冲击,利用税收规避留存现金流的需求较低。由此,环境规制对税收规避的影响因企业自身融资能力的不同而存在异质性。类似地,现有研究发现社会保险缴费负担与税收规避的正向关系在融资约束程度较高的企业中更加显著[27],金融危机冲击对公司避税程度的积极影响在融资受约束的公司中更为明显[37]。因此,可以预期,融资较为困难的企业面对严苛的环境规制时,将有更强烈的动机进行税收规避以缓解资金压力。即企业融资难度较大时,环境规制对税收规避的促进作用更加显著。基于上述分析,本文提出假设H2。

H2:在其他条件保持不变的情况下,企业融资难度较大时,环境规制与税收规避的正相关关系更强。

新《环保法》实施带来严苛的环境规制会使企业经营更加脆弱,增加经营风险,进而促使企业提高税收规避程度。换言之,面对新《环保法》的实施,企业会出于抵御经营风险的需要进行避税。由于宏观市场环境、产品成本、利益相关者关系等因素的影响,企业利用资产获取收益的能力各异,因而不同企业的经营状况差别较大。例如,受国际贸易摩擦的影响,企业出口成本和销售的不确定性增加,经营风险大幅提升[38];企业成本构成中固定成本比重较大时,将会导致企业因成本性态而承受较高的固有经营风险[5];合作的客户关系有助于降低上市公司的成本粘性,增加企业经营利润[39]。因此,若企业自身经营压力较大或盈利能力较差,叠加高强度的环境规制对生产运营、供应链关系、资源获取等造成的短期不利冲击,企业将面临更加严峻的经营挑战,更易陷入经营困境。此时,企业利用税收规避手段来缓解经营风险的需求增加,避税动机更为强烈。已有文献指出,企业通过避税储备现金流将部分风险转移给政府分担是一项常用的风险防范措施,能够有效抵御不利冲击[6,26]。刘行和赵晓阳研究发现最低工资标准上涨与企业避税的正向关系主要存在于遭遇负面冲击时陷入经营困境的可能性更高的企业[5]。若企业经营稳定向好、盈利能力强劲,环境规制对企业生产经营产生的冲击显然会更小,企业能够采取有效措施加以应对,此时避税需求较低。因此,环境规制对税收规避的影响会因企业经营情况而异。当企业经营压力较大时,面对严苛的环境规制,企业的避税程度将会更高。基于此,本文提出假设H3。

H3:在其他条件保持不变的情况下,企业经营压力较大时,环境规制与税收规避的正相关关系更强。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文以2010—2020年我国A股上市公司为初始样本,按照以下要求对样本进行筛选:(1)剔除税前利润小于等于0的样本;(2)剔除实际所得税率异常(小于0或大于1)的样本;(3)剔除ST类以及金融保险行业公司;(4)剔除资不抵债的样本;(5)剔除主要变量数据缺失的样本。经过上述筛选过程,本文最终获得14511个“公司-年度”观测值。企业所得税的名义税率来源于WIND数据库,其他数据均来自CSMAR数据库。为避免极端值对研究结果的影响,对所有连续变量在1%水平上进行缩尾处理。

(二)模型构建与变量定义

为考察环境规制对企业税收规避的影响,检验研究假设H1,构建如下DID模型:

TaxAvoid=α0+α1Treati+α2Postt+α3(Treati×Postt)+α4Sizei,t+α5Levi,t+α6Inventi,t+α7Intagi,t+α8PPEi,t+α9ROAi,t+α10Roii,t+α11BMi,t+α12Soei,t+α13Sharei,t+α14Indepi,t+α15NTRi,t+Firm+Year+ε(1)

模型(1)中的變量定义如下:

1.税收规避(TaxAvoid)。现有研究中常用的税收规避衡量方式主要有两种:企业实际税率和会计-税收差异。其中,企业实际税率的使用得到学术界的普遍认同[35]。因此,本文采用实际税率度量企业避税程度,实际税率等于所得税费用减去递延所得税费用的差额除以税前利润。实际税率越低,表示企业避税程度越高。在稳健性检验部分,采用会计-税收差异及其变体作为稳健性检验指标。

2.是否受政策影响(Treat)。本文选择重污染企业作为实验组,因为重污染企业是环境污染的主要制造者,受环境规制的影响更大。根据2010年生态环境部公布的《关于〈上市公司环境信息披露指南〉(征求意见稿)公开征求意见的通知》,重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝等16类。结合证监会2012年行业分类标准,本文最终选定的重污染行业包括煤炭开采和洗选业、医药制造、金属制品等共计24个行业,并将这些行业作为实验组样本,其余受新《环保法》影响较小的行业作为对照组样本。若样本为重污染企业,定义Treat=1,否则Treat=0。

3.政策是否实施(Post)。本文将新《环保法》的实施作为外生冲击事件,新《环保法》于2015年1月1日正式实施,若样本年份在2015年及以后,定义Post=1,否则Post=0。

4.控制变量。为控制影响税收规避的企业特征和公司治理等因素,本文加入若干控制变量。具体包括:企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、存货密集度(Invent)、无形资产密集度(Intag)、固定资产密集度(PPE)、盈利能力(ROA)、投资收益率(Roi)、账面市值比(BM)、产权性质(Soe)、股权集中度(Share)、独立董事占比(Indep)、名义税率(NTR)。此外,本文控制了公司固定效应(Firm)和年度固定效应(Year)。本文采用面板固定效应模型进行回归分析,并使用异方差稳健标准误。详细的变量定义见表1。

五、实证结果与分析

(一)平行趋势检验

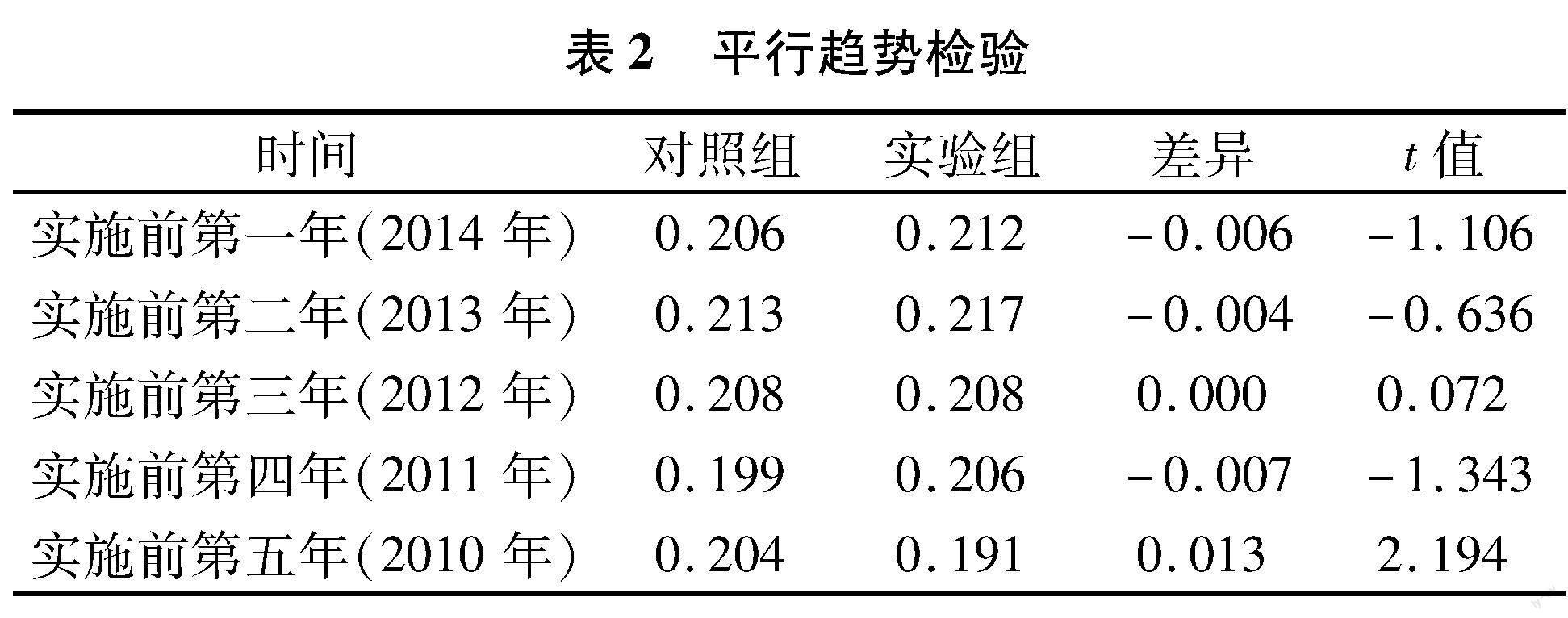

DID模型的使用需要满足平行趋势假设,即在受政策冲击前,实验组和对照组企业税收规避程度變化趋势一致。借鉴Campello和Larrain[40]以及钱雪松等[41]的做法,本文针对实验组和对照组在新《环保法》实施前的税收规避进行样本均值t检验,结果如表2所示。表2显示,两组样本的避税程度在政策冲击前基本不存在显著差异。根据均值大小也可以看出,在新《环保法》实施前两组样本税收规避的变化趋势一致,满足平行趋势假设,因此本文利用DID模型进行实证检验是合适的。

(二)描述性统计

表3报告了各变量的描述性统计。税收规避(TaxAvoid)的均值为0.205,最大值和最小值分别为0.664、0.009,说明样本中各企业间实际税率存在较大差异。Post均值为0.451,新《环保法》实施后的样本占比为45%左右。Treat均值为0.393,表明近40%的样本为重污染企业。资产负债率(Lev)的均值和最大值分别为0.411、0.858,证实了我国企业杠杆率普遍偏高的事实。企业存货、无形资产和固定资产占总资产的比重平均值分别为15.5%、4.6%、20.6%,可以看出我国企业资产构成中无形资产比重较低,固定资产比例较高。第一大股东平均持股比例为36.1%,表明我国股权集中度较高。其他控制变量均在合理范围,不再赘述。

(三)基准回归结果分析

表4报告了新《环保法》实施对企业避税影响的回归结果。列(1)因变量为当期税收规避,结果显示,Treat×Post系数不显著,说明新《环保法》实施对企业避税的影响具有时滞性。面对环境规制力度的增加,购买治污设备、环保技术改造等投资决策是企业首先做出的反应,税收决策是一个“其次或然后才考虑”的问题,因而具有时滞性,这与前文的理论逻辑是相符的。此外,现有研究表明,与一般环境政策相比,新《环保法》实施存在较强的时间滞后效应[2,18]。列(2)控制了公司固定效应和年度固定效应,因变量为未来一期税收规避,Treat×Post系数在1%水平上显著为负。列(3)在列(2)的基础上加入控制变量,Treat×Post系数为-0.011,显著性水平为5%。回归结果表明,相较于非重污染企业,新《环保法》实施后,重污染企业显著提高了税收规避程度,环境规制导致其实施了更多的避税行为,假设H1得到验证。后文检验税收规避均为未来一期的指标。

(四)影响机制检验

前述理论分析表明,新《环保法》实施带来的严苛环境规制不仅会导致企业融资约束加剧,还会使企业经营更加脆弱,经营风险增加,从而促使企业提高避税程度。为验证这一影响机制是否成立,接下来本文将检验新《环保法》的实施是否会导致企业融资约束程度和经营风险增加。本文采用SA指数和Z得分来衡量企业融资约束程度。参考马忠等的研究[42],SA指数由企业规模(Size)和年龄(Age)两个具有很强外生性的变量构建,计算公式为-0.737×Size+0.043×Size2-0.040×Age,然后取绝对值,绝对值越大说明企业融资约束越严重。在极端的情形下,严峻的融资约束将导致企业陷入财务困境,引发破产风险。借鉴陈俊华等的研究[43],本文采用Altman-Z值法度量企业财务危机。Z得分大于2.67,说明企业财务状况良好;Z得分小于1.81,说明企业陷入财务困境,Z得分处于1.81~2.67之间,表明企业财务状况极不稳定。也就是说,Z得分越小,企业融资压力和财务风险越大。借鉴刘行和赵晓阳的研究[5],本文采用连续三年总资产收益率(税前利润与总资产的比值)的滚动标准差衡量企业的经营风险。该值越大,表示经营风险越高。

回归结果见表5。当因变量为SA指数时,Treat×Post的系数显著为正;当因变量为Z得分时,Treat×Post的系数显著为负。结果表明,环境规制会增加企业融资约束程度,加大企业融资压力,甚至产生财务危机。当因变量为经营风险时,Treat×Post的系数显著为正,表明实施新《环保法》产生的高强度环境规制增加了企业经营风险,导致企业更易陷入经营困境。过往大量文献证实,当企业面临较高的融资约束和经营风险时,实施避税是一项有效因应措施[5,19,23,27]。因此,环境规制通过增加企业融资约束程度和经营风险进而影响企业税收规避得到了证据支持。

六、进一步分析

(一)环境规制对税收规避的影响在不同企业间的差异如前文理论分析,环境规制在短期内会增加企业融资约束程度和经营风险,从而导致企业实施税收规避。本部分将考察环境规制对税收规避的影响在不同企业间的异质性,以进一步佐证前述理论逻辑。

1.不同融资难度企业间的差异

环境规制导致融资压力是企业避税的重要原因,因此融资难度更高的企业将更有可能增加税收规避程度。为检验假设H2,本文选取现金持有量和股利支付率两个衡量融资难度的常用指标进行检验。现金越充裕、股利支付率越高,表示企业融资难度越低。根据该指标的年度均值,本文将样本分成两组,然后进行分组回归,结果列示在表6。结果显示,新《环保法》实施对企业避税的影响仅存在于现金持有量少以及股利支付率低的企业,说明融资困难的企业更倾向于利用避税应对环境规制产生的短期不利冲击。即企业融资难度较大时,环境规制与税收规避的正相关关系更强,假设H2得到验证。

2.不同经营压力企业间的差异

环境规制影响企业避税的另一重要原因是导致企业经营风险增加。因此,经营压力更大的企业在新《环保法》实施后对税收规避的需求会更高,将实施更多的避税行为。为检验假设H3,本文采用经营杠杆系数、总资产收益率以及营业利润率三个指标度量企业经营压力。参考刘行和赵晓阳的研究[5],经营杠杆系数等于((净利润+所得税费用+财务费用+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/(净利润+所得税费用+财务费用))。总资产收益率用税前利润与年末总资产的比值衡量,营业利润率等于税前利润除以营业收入。经营杠杆系数表示由于存在固定生产成本而带来的经营风险,该系数越高,企业销售额下降对息税前利润的负面影响越大,经营压力也就越大。总资产收益率和营业利润率表示企业盈利能力,该值越小意味着企业盈利水平越低,经营压力越大。本文按照各指标的年度均值将样本分为两组进行回归,结果列示在表7。由表可知,新《环保法》实施对企业避税的影响只存在于高经营杠杆系数、低总资产收益率、低营业利润率的企业,经营压力更大的企业通过避税方式应对环境规制的需求更高。也就是说,企业经营压力较大时,环境规制与税收规避的正相关关系更强,假设H3得到验证。

(二)经济后果的考察

面对环境规制产生的融资压力和经营困境,企业会采取税收规避作为应对,那么这一措施是否能够帮助企业抵御高強度环境规制带来的短期不利冲击,切实有助于企业绩效的提高?接下来,本文借鉴温忠麟等[44]的中介效应模型进行检验。结合模型(1),本文构建Treat×Post与企业绩效的模型(2)以及Treat×Post、税收规避与企业绩效的模型(3)。若模型(3)中的Treat×Post相较于模型(2)变得不显著或者显著但系数降低了,则表明在环境规制趋严的背景下,企业的避税行为能够提升未来绩效。模型(2)和模型(3)列示如下:

Perform=β0+β1Treati+β2Postt+β3Treati×Postt+β4Sizei,t+β5Levi,t+β6Inventi,t+β7Intagi,t+β8PPEi,t+β9ROAi,t+β10Roii,t+β11BMi,t+β12Soei,t+β13Sharei,t+β14Indepi,t+β15NTRi,t+Firm+Year+ε(2)

Perform=λ0+λ1TaxAvoidi,t+1+λ2Treati+λ3Postt+λ4Treati×Postt+λ5Sizei,t+λ6Levi,t+λ7Inventi,t+λ8Intagi,t+λ9PPEi,t+λ10ROAi,t+λ11Roii,t+λ12BMi,t+λ13Soei,t+λ14Sharei,t+λ15Indepi,t+λ16NTRi,t+Firm+Year+ε(3)

其中,Perform表示未来一期和未来二期的企业绩效,分别从财务业绩和企业价值两个方面进行衡量。财务业绩等于税前利润除以年末总资产,企业价值等于(每股价格×流通股份数+每股净资产×非流通股份数+负债账面价值)/年末总资产。其他变量定义与前文一致。模型(2)和模型(3)的回归结果列示于表8和表9。在以未来一期财务业绩作为因变量的表8中,列(1)中Treat×Post的系数在1%水平上显著为正,列(2)Treat×Post的系数为0.004、t值为2.939,相较于列(1)系数和显著性均下降,且TaxAvoid的系数显著,表明存在部分中介效应。当因变量为未来两期的财务业绩时,结果类似。表9中因变量为企业价值,当其为未来一期的企业价值时,模型(2)中Treat×Post的系数为0.094,显著性水平为5%。模型(3)中Treat×Post的系数为0.092、t值为2.468,相较于模型(2)的系数和显著性均有所减小,且TaxAvoid的系数显著为负,说明税收规避是部分中介因子。当因变量其为未来两期的企业价值时,结论不变。综合来看,新《环保法》实施后,企业采取的避税行为可以有效地缓解环境规制对企业造成的短期负面影响,有助于提高企业财务业绩和企业价值,是一项切实有效的现实措施。

七、结论与启示

本研究以新《环保法》的实施作为外生冲击,考察了环境规制对企业避税的影响。研究结果表明,严苛的环境规制显著提高了企业税收规避程度。新《环保法》实施后,相比非重污染企业,重污染企业进行了更多的税收规避。机制检验表明,环境规制增加了企业的融资约束程度和经营风险,促使企业通过避税加以应对。进一步分析发现,环境规制与税收规避的正相关关系主要存在于融资难度和经营压力较大的企业中,这些企业通过避税应对严格环境规制的需求更高。对经济后果的考察显示,新《环保法》实施情境下的企业避税行为提升了企业未来财务业绩和企业价值。结果表明面对高强度环境规制产生的短期不利冲击,避税是一项切实有效的现实措施。

本研究具有重要的实践启示。从政府政策制定层面来说,第一,充分考虑环境规制在短期内给企业经营带来的负面影响,把握好政策实施的力度和节奏。长期来看,环境规制能够促进企业技术改造和创新,推动企业转型升级,助力经济高质量发展。但短期内也会增加企业融资压力和经营脆弱性,对企业经营产生不可忽视的负面冲击。政府在制定环境政策时,应当兼顾其产生的长期积极效应和短期负面效应,把握好政策实施的力度和节奏,给予企业缓冲的时间和空间,以更好地实现环境保护和经济发展相向而行、互利共赢。第二,从结构上优化减税降费政策,可为企业环境治理行为提供税收支持。环境规制力度加强后,企业会通过避税缓解融资压力和经营困境,说明受环境规制冲击较大的企业对税负更为敏感。因此,为提高环境治理成效,政府应充分发挥结构性减税政策作用,将税收政策作为环境政策的配套措施,着力为企业环保设备更新、清洁技术改造等环保行为提供税收支持,对企业承担环境保护的成本进行补偿,主动让渡收益并为企业分担风险,激发企业治污减排的内生动力。从企业应对层面来说,首先,企业在环境治理过程中应采取措施平衡好社会公众与其他利益相关者的利益。环境规制促使企业投入大量资源治污减排,满足了社会公众的诉求和利益,但同时会损害债权人、供应商、客户等利益相关者的短期利益,引发其风险感知和损失担忧,进而增加企业经营负担。因此,企业要深入了解不同利益相关者不同期间的利益诉求,平衡好各方利益关系,实现环境治理和生产经营相协调。其次,加强环境信息披露,获取资本市场的长效支持。短期来看,企业通过避税能够有效抵御环境规制带来的不利影响,缓解资金压力。但长远来看,企业想要解决环境治理过程中的融资困境,需要依靠透明的信息降低与资金提供者之间的信息不对称程度,使其知悉企业的环保努力和绿色发展潜力,从资本市场上获得长期资金支持。

参考文献:

[1]刘媛媛,黄正源,刘晓璇.环境规制、高管薪酬激励与企业环保投资——来自2015年《环境保护法》实施的证据[J].会计研究,2021(5):175192.

[2]王晓祺,郝双光,张俊民.新《环保法》与企业绿色创新:“倒逼”抑或“挤出”?[J].中国人口·资源与环境,2020(7):107117.

[3]崔广慧,姜英兵.环境规制对企业环境治理行为的影响——基于新《环保法》的准自然实验[J].经济管理,2019(10):5472.

[4]Horváthová E.The impact of environmental performance on firm performance:Short-term costs and long-term benefits?[J].Ecological Economics,2012,84(1):9197.

[5]刘行,赵晓阳.最低工资标准的上涨是否会加剧企业避税?[J].经济研究,2019(10):121135.

[6]冯海波,刘胜.所得课税、风险分担异质性与创新[J].中国工业经济,2017(8):138155.

[7]唐国平,李龙会,吴德军.环境管制、行业属性与企业环保投资[J].会计研究,2013(6):8389+96.

[8]张琦,郑瑶,孔东民.地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资——一项基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验[J].经济研究,2019(6):183198.

[9]万攀兵,杨冕,陈林.环境技术标准何以影响中国制造业绿色转型——基于技术改造的视角[J].中国工业经济,2021(9):118136.

[10]Ambec S,Cohen M A,Elgie S,et al.The porter hypothesis at 20:Can environmental regulation enhance innovation and competitiveness?[J].Review of Environmental Economics and Policy,2013,7(1):222.

[11]齐绍洲,林屾,崔静波.环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J].经济研究,2018(12):129143.

[12]于连超,张卫国,毕茜.环境税会倒逼企业绿色创新吗?[J].审计与经济研究,2019(2):7990.

[13]Shi X,Xu Z.Environmental regulation and firm exports:Evidence from the eleventh Five-Year Plan in China[J].Journal of Environmental Economics and Management,2018,89(1):187200.

[14]刘叶,温宇静,秦丽.环境规制阻碍了FDI企业进入中国吗?——基于工业污染治理投资中介效应的研究[J].财经问题研究,2022(3):4452.

[15]陈璇,钱维.新《环保法》对企业环境信息披露质量的影响分析[J].中国人口·资源与环境,2018(12):7686.

[16]蒋琰,王逸如,姜慧慧.新《环境保护法》、环境信息披露与价值效应[J].中国经济问题,2020(4):3246.

[17]李志斌,黄馨怡.新《环保法》、企业战略与技术创新——基于重污染行业上市公司的研究[J].财经问题研究,2021(7):130137.

[18]李百兴,王博.新环保法实施增大了企业的技术创新投入吗?——基于PSM-DID方法的研究[J].审计与经济研究,2019(1):8796.

[19]Richardson G,Lanis R,Taylor G.Financial distress,outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis:An empirical analysis[J].Journal of Banking & Finance,2015,52(2):112129.

[20]陈冬,孔墨奇,王红建.投我以桃,报之以李:经济周期与国企避税[J].管理世界,2016(5):4663.

[21]田高良,李星,薛付婧.卖空威胁与公司避税行为——基于融资融券交易的双重差分检验[J].系统工程理论与实践,2020(3):579592.

[22]黄炳艺,林嘉伟,王艳艳.资本弱化税制与外资企业税收规避行为研究[J].管理科学学报,2020(4):3854.

[23]Nguyen M,Nguyen J H.Economic policy uncertainty and firm tax avoidance[J].Accounting and Finance,2020,60(4):39353978.

[24]刘行,叶康涛.金融发展、产权与企业税负[J].管理世界,2014(3):4152.

[25]孙钰鹏,苑泽明.财政压力与企业避税——基于内生性视角的实证研究[J].财经论丛,2020(8):2231.

[26]陈德球,陈运森,董志勇.政策不确定性、税收征管强度与企业税收规避[J].管理世界,2016(5):151163.

[27]魏志華,夏太彪.社会保险缴费负担、财务压力与企业避税[J].中国工业经济,2020(7):136154.

[28]Suchman M C.Managing legitimacy:Strategic and institutional approaches[J].Academy of Management Review,1995,20(3):571610.

[29]Arouri M E H,Caporale G M,Rault C,et al.Environmental regulation and competitiveness:Evidence from Romania[J].Ecological Economics,2012,81(1):130139.

[30]彭文平,潘昕彤.环境规制下的银行关系资本:“类保险”的作用机制——基于新《环保法》实施的自然实验[J].财经科学,2020(9):1427.

[31]苏冬蔚,连莉莉.绿色信贷是否影响重污染企业的投融资行为?[J].金融研究,2018(12):123137.

[32]Gray W B,Shadbegian R J.Pollution abatement costs,regulation,and plant-level productivity[J].NBER Working Paper No.4994,1995.

[33]Christainsen G B,Haveman R H.The contribution of environmental regulations to the slowdown in productivity growth[J].Journal of Environmental Economics and Management,1981,8(4):381390.

[34]沈洪涛,周艳坤.环境执法监督与企业环境绩效:来自环保约谈的准自然实验证据[J].南开管理评论,2017(6):7382.

[35]Hanlon M,Heitzman S.A review of tax research[J].Journal of Accounting and Economics,2010,50(2/3):127178.

[36]刘行,吕长江.企业避税的战略效应——基于避稅对企业产品市场绩效的影响研究[J].金融研究,2018(7):158173.

[37]王亮亮.金融危机冲击,融资约束与公司避税[J].南开管理评论,2016(1):155168.

[38]程小可,沈昊旻,高升好.贸易摩擦与权益资本成本[J].会计研究,2021(2):6171.

[39]王雄元,高开娟.客户关系与企业成本粘性:敲竹杠还是合作[J].南开管理评论,2017(1):132142.

[40]Campello M,Larrain M.Enlarging the contracting space:Collateral menus,access to credit,and economic activity[J].The Review of Financial Studies,2016,29(2):349383.

[41]钱雪松,唐英伦,方胜.担保物权制度改革降低了企业债务融资成本吗?——来自中国《物权法》自然实验的经验证据[J].金融研究,2019(7):115134.

[42]马忠,王龙丰,崔茹梦.子公司业务、债务承担与上市公司融资约束[J].经济管理,2020(1):174193.

[43]陈俊华,郝书雅,易成.数字化转型、破产风险与企业韧性[J].经济管理,2023(8):2644.

[44]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614620.

Does Environmental Regulation Affect Corporate Tax Avoidance?

Based on a Quasi-natural Experiment of New Environmental Protection Law

LIU Zhiyuan1, GUAN Xiaoyan2

(1. School of Business, Nankai University, Tianjin 300071, China;

2. Department of Economics and Management, North China Electric Power University, Baoding 071000, China)

Abstract: As an important command controlled environmental regulation tool, the implementation of the new environmental protection law has had a wide impact on the operation of enterprises. Taking Chinas A-share listed companies from 2010 to 2020 as the sample and using the exogenous impact event of new environmental protection law, this paper empirically tests the impact of environmental regulation on corporate tax avoidance by DID model. The results show that stricter environmental regulation encourages enterprises to increase tax avoidance. The mechanism test shows that environmental regulation leads to greater financial constraint and operation risk. Further analysis shows that the positive relationship between environmental regulation and tax avoidance mainly exists in enterprises with high financing difficulty and operating pressure. Corporate tax avoidance under the implementation of new environmental protection law improves the financial performance and firm value. This study provides empirical evidence of how micro-enterprises respond to macro-environmental regulation, and provides reference for the government to optimize environmental policies combined with tax policies.

Key Words: environmental regulation; tax avoidance; new environmental protection law; financial constraints; operational risks; financial performance