大学生“慢就业”行为选择的影响因素及其引导

——基于二元Logistic 回归模型的实证研究

徐喜春,阮震亚

(华南理工大学 工商管理学院,广东 广州 510641)

伴随着我国社会经济增长放缓、毕业生数量急剧增长,大学生“慢就业”现象日益突出。根据智联招聘发布的《2022 大学生就业力调研报告》,2022 届高校毕业生中,“慢就业”人数占比15.9%,较去年提高了3 个百分点[1]。作为国家重要的人才资源,大学生肩负着建设国家的职责与使命,他们只有投身到火热的生产实践中才能更好地担当作为。习近平总书记2013 年5 月14 日在天津考察工作时强调:“当代大学生要志存高远、脚踏实地,转变择业观念,坚持从实际出发,勇于到基层一线和艰苦地方去,把人生的路一步步走稳走实,善于在平凡岗位上创造不平凡的业绩。”[2]这一重要论述分析了“平凡岗位”与“不平凡的业绩”之间的辩证关系,为认识大学生“慢就业”现象提供了方法论遵循。一方面,大学生应当主动“转变择业观念,坚持从实际出发,勇于到基层一线和艰苦地方去”;另一方面,加强大学生“慢就业”行为选择的引导,促使他们“把人生的路一步步走稳走实,善于在平凡岗位上创造不平凡的业绩”。为此,必须深刻考察大学生“慢就业”行为选择的影响因素,针对性提出有效的引导策略,更好地助力大学生的高质量就业。

一、文献回顾与研究假设

就业作为民生的“永恒课题”,始终是学术研究与实践工作关注的焦点。对于大学生“慢就业”现象,因其是近年来才逐渐兴起的现象,研究成果相对薄弱。整体而言,主要围绕“慢就业”现象如何理解、何以生成、怎样评价以及如何解决等问题展开。

(一)文献回顾

国外在17 世纪中期就较大规模出现了与“慢就业”相类似的现象,即“间隔年”(gap year)。“间隔年”描述的是学生毕业后不是选择马上进入职场,而是利用半年或者一年的时间投入旅游、培训或者志愿服务等实践活动的现象,这些学生被称为“尼特族”(not in education,employment or training)[3]。我国“慢就业”现象与国外“间隔年”现象之间虽然存在一定的相似性,但两者并不完全相同。国外关于“慢就业”内涵的理解主要存在“消极慢就业论”与“积极慢就业论”两种观点。持“消极慢就业论”的学者认为,“慢就业”就是部分毕业生没有就业意向的现象[4]。贺良、杨柳(2023)提出,无论毕业生基于何种理由选择不就业,呈现出来的状态就是“暂缓就业”,本质上都是“躺平”心态[5]。黎娟娟、黎文华(2023)等学者认为,大学生的“慢就业”行为选择主要是一种“主动性失业”,是社会价值观转型发展的现实化表达[6]。马力、邓阳(2019)利用“中国大学生追踪调查”数据佐证了“备考族”和“求职族”比例远远高于“躺平族”,论证了大部分“慢就业”行为的相对理性。

大学生何以选择“毕业即失业”?关于大学生“慢就业”现象产生根源的分析主要从“客观-主观”两个维度切入。部分学者从综合性的角度提出,大学生“慢就业”现象的背后交织着国家经济增速放缓、社会就业岗位紧缺、学校人才培养质量下降、毕业生求职能力不足等多重原因[7]。张莎(2021)则持相反观点,认为越来越多的大学生选择“慢就业”恰恰折射出社会经济的发展,大学生不再急于进入就业市场,有更多的机会“先择业再就业”[8]。肖亚鑫、张立生(2019)等人从大学生就业心态、就业价值观等角度出发,认为大学生“慢就业”的行为选择主要与他们的心态、价值取向密切相关[9]。郑晓明、王丹(2019)将大学生“慢就业”行为理解为追求“满意就业”的实践表达[10]。

面对日益普遍的大学生“慢就业”现象,学界大多都认同要加强对这一现象的治理,很多学者对此也提出了很多富有建设性的意见。郑东、潘聪聪(2019)认为高校应当不断改革,将人才培养方案对标市场需求,助推学生的更高质量就业[11]。蒋利平(2020)将提高就业服务的精准度作为治理“慢就业”现象最重要的策略之一[12]。刘洪超、滕鑫鑫等人(2020)则从大数据技术如何赋能大学生高质量就业的角度探讨了如何“构建一个集就业、招聘、教育、评估、监测、研判等为一体的高校智能就业服务模式与就业平台”[13]。吴泳成(2020)则认为,解决大学生“慢就业”现象最重要的还在于引导他们调整心态、精准定位以及提升求职能力[14]。

关于大学生“慢就业”的行为选择,学界已然形成了许多真知灼见。但客观来说,现有成果大多采用质性分析的方法,较少从实证分析的视角对影响大学生“慢就业”行为选择的因素进行深入的考察。另外一方面,大学生“慢就业”现象的治理策略中,对于如何发挥学生主体性的挖掘深度仍然不够。

(二)研究假设

大学生“慢就业”行为选择是多种因素综合作用的结果。不管是“慢就业”群体内部不同类型的“尼特族”“备考族”“求职族”还是“躺平族”,他们选择“慢就业”或是迫于就业压力,或是出于自身考虑,而这正映射出大学生“慢就业”行为选择的背后交织着个体因素、家庭因素和学校因素等。

1.个体因素

孔祥瑞(2023)在研究奖学金与学生成才之间关系时提到奖学金是学生成才的重要标识,是对获得者在某个领域的出色表现的认可[15],是对个人能力的肯定。研究发现,获得奖学金的学生具有更高的竞争力,可以更从容地选择就业。杜兴艳、王小增、陈素萍(2021)的实证研究说明了大学生在校期间接受职业规划教育会对新就业大学生的职业稳定性产生显著的正向影响[16],而没有清晰的职业规划的大学生在毕业时普遍对就业、对社会存在较大迷茫,缺乏职业思考,导致“慢就业”行为的出现。章文宜、莫少群(2022)提到在内卷的现实中大学生以戏谑化的方式反讽现实,以自我嘲讽形成浩然声势,选择“躺平”[17],而这样消极的心态会使大学生选择性地逃避压力巨大的就业市场。据此,提出以下假设:

假设H1a:是否获得过奖学金对大学生拒绝“慢就业”有正向影响,获得过奖学金的人更可能拒绝“慢就业”。

假设H1b:职业规划清晰程度对大学生拒绝“慢就业”有正向影响,职业规划越清晰,越会拒绝“慢就业”。

假设H1c:就业积极性对大学生拒绝“慢就业”有正向影响,就业积极性越高,越会拒绝“慢就业”。

2.家庭因素

高娟(2022)在研究中指出家庭因素对大学生就业风险具有显著的影响,强调了父母参与对大学生失业风险和职业风险的作用[18]。中国自古就非常重视家庭关系,这也潜在影响着大学生的就业行为,比如“离家近”成了很大一部分家长对孩子就业的期盼或是要求。在大学生的就业选择过程中,父母的意见是一个重要的影响因素,影响着他们“何时就业”“就何种业”“去哪里就业”等各种选择。而是否为独生子女也意味着承受家庭责任与负担的多少——独生子女身为“独苗”,面临着更大的家庭责任、经济负担,在就业与否的选择上会有更多的顾虑。据此,提出以下假设:

假设H2a:是否为独生子女显著影响大学生是否明确拒绝“慢就业”,独生子女更可能拒绝“慢就业”。

假设H2b:父母对于“慢就业”的态度对大学生拒绝“慢就业”有负向影响,父母越是支持“慢就业”,大学生越倾向于“慢就业”。

3.学校因素

企业在招聘过程中会更青睐于层次高(如“985”“211”“双一流”)的学校。部分企业存在这样的认识,即层次更高学校的学生素质更高,这直接促使这些求职者具有更大的竞争力,在简历筛选等环节具有更加明显的优势。据此,提出假设:

H3:学校类别对大学生拒绝“慢就业”有正向影响,学校类别越好,大学生越会拒绝“慢就业”。

二、数据来源与变量定义

(一)数据来源与样本描述

本研究以问卷调查形式向32 所高校不同阶段的学生发布《大学生就业心态调研问卷》,较为全面地收集了不同类型高校学生以及他们所在的学校、家庭等多层面的数据,数据经清理筛选总计得到2215 份有效样本,范围涵盖不同身份、不同类别学校、不同受教育程度等不同维度的大学生,样本人口学特征如表1 所示。

(二)变量定义

本文中,被解释变量为:是否明确拒绝“慢就业”,明确拒绝“慢就业”赋值为1,不明确拒绝赋值为0。

解释变量:个体因素包含是否获得过奖学金、有无清晰的职业规划、就业主动性三项指标。是否获得过奖学金,否赋值为1,是赋值为2。有无清晰的职业规划,无赋值为1,有但不清晰赋值为2,有赋值为3。就业主动性以主动就业意愿程度来区分,“3 分及以下”赋值为1,“4~6 分”赋值为2,“7~10 分”赋值为3。家庭因素包含是否为独生子女、父母对于子女选择“慢就业”的态度两项指标。是否为独生子女,是赋值为2;否赋值为1。父母对于子女选择慢就业的态度分为 “反对”“不确定”“无所谓”“支持”四个程度,依次赋值为1、2、3、4。学校因素主要选取学校类别,高职高专赋值为1,普通本科赋值为2,双一流高校赋值为3。将各变量汇总如表2 所示。

三、结果分析

(一)数据相关性分析、共线性诊断

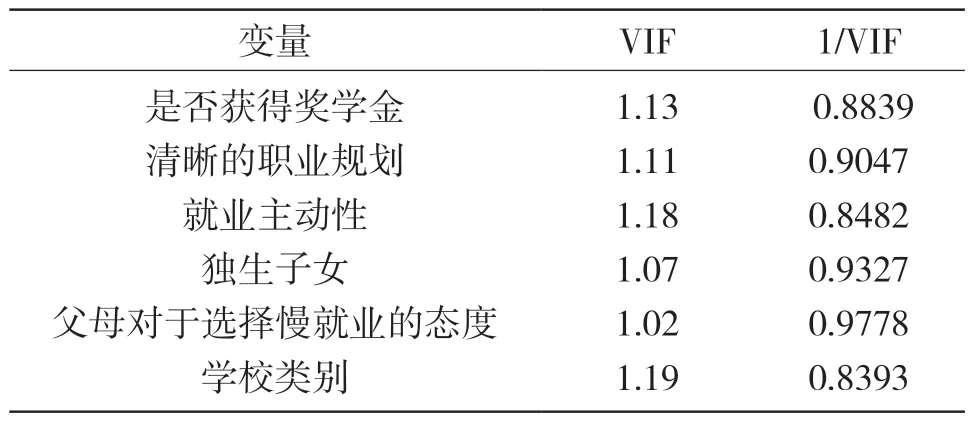

数据相关性分析和共线性诊断如表3、表4 所示,由分析结果可知,各变量的VIF 值都小于1.2,并不存在高度相关关系。

表4 共线性诊断

(二)大学慢就业因素分析

解释变量为:是否明确拒绝“慢就业”,是赋值为1,否赋值为0,属于二分类变量,故用logistic 二元回归模型,函数模型为:

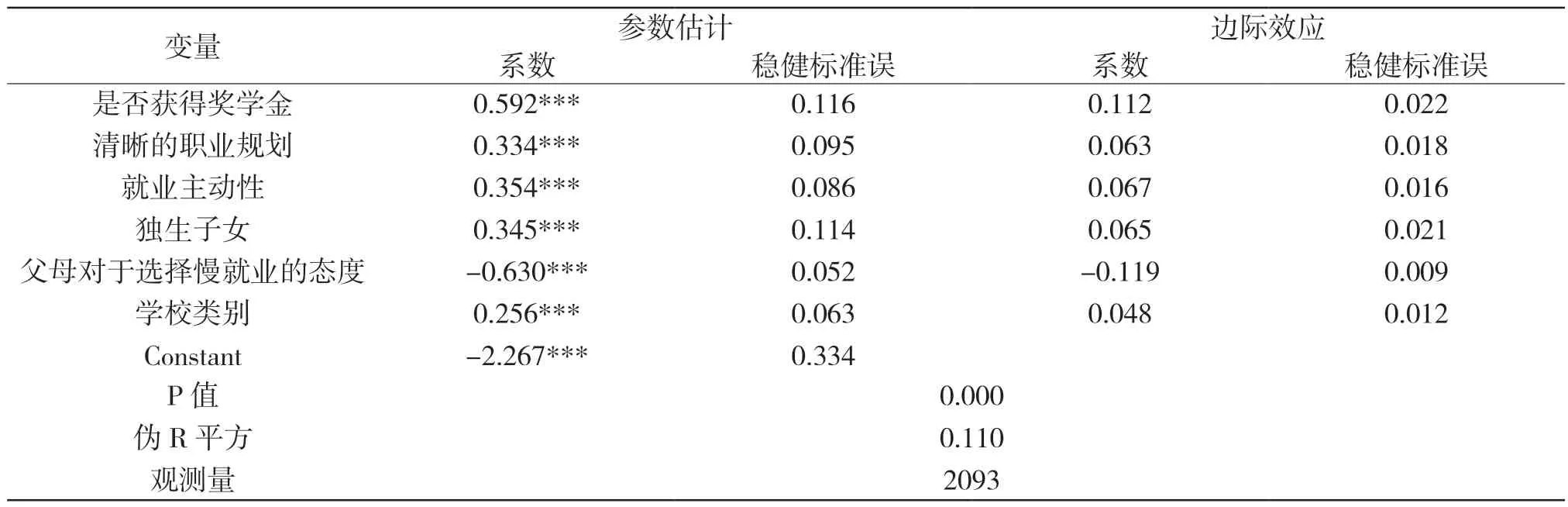

从表5 中可以看到,是否获得过奖学金、清晰的职业规划和就业主动性三个个体因素指标均在0.01 的水平下显著,且都对大学生拒绝“慢就业”产生正向影响,假设H1a、H1b、H1c 均得到验证。从边际效应模型中可知,在现有水平下,是否获得过奖学金这一因素每上升一个等级,即从未获得奖学金到获得过奖学金,大学生对“慢就业”的拒绝率就会提升11.2%,这说明获得过奖学金的大学生在人才市场上会更具有优势,在选择就业上会更加积极。清晰的职业规划这一因素每上升一个等级,大学生对“慢就业”的拒绝率就会提升6.3%,说明是否有职业规划以及该职业规划是否清晰对大学生是否拒绝“慢就业”有着显著影响。就业主动性每上升一个等级,大学生对“慢就业”的拒绝率就会上升6.7%,这说明就业主动性更高的大学生会有更高的就业积极性,更容易实现就业。

表5 Logistic 二元回归

家庭因素中,独生子女指标在0.01 的水平下显著,对大学生拒绝“慢就业”产生正向影响,假设H2a 得到验证。边际效应模型显示,在现有水平下,从独生子女到非独生子女,大学生对“慢就业”的拒绝率会下降6.5%,这说明独生子女要承担更多的经济负担,“慢就业”成本更高,更倾向于就业。父母对于选择“慢就业”的态度这一指标在0.01 的水平下显著,对大学生拒绝“慢就业”产生负向影响,假设H2b 得到验证。父母对于“慢就业”越是支持,大学生对于“慢就业”的拒绝率就越低。边际效应模型中显示,在现有水平下,父母对选择“慢就业”的态度每上升一个等级,即父母对于选择“慢就业”的支持程度每上升一个等级,大学生对“慢就业”的拒绝率就会下降11.9%,这说明在父母的支持下,大学生更有底气、更有资本选择“慢就业”,应对可能带来的影响。

在学校因素中,学校类别指标在0.01 的水平下显著,对大学生拒绝“慢就业”产生正向影响,假设H3 得到验证。从调查结果来看,学校层次越高,大学生对“慢就业”的拒绝率就越高。边际效应模型显示,在现有水平下,学校类别每上升一个等级,大学生对“慢就业”的拒绝率就会提升4.8%,这说明学校类别更高的大学生会受到更好的教育,获得更多的知识与技能,在就业竞争中更具有优势。

四、结论与讨论

大学生“慢就业”现象直接造成的是人才资源的浪费。党的二十大报告指出:“实施就业优先战略,强化就业优先政策,健全就业公共服务体系,加强困难群体就业兜底帮扶,消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视,使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。”[19]面对大学生就业过程中面临的难题,必须充分挖掘好学生主体、家庭、学校、企业等多方力量,综合性加强对大学生“慢就业”行为选择的引导。

(一)构建精准化与衔接式的职业生涯规划教育体系

依据回归分析结果,有无职业规划及其是否清晰对大学生拒绝“慢就业”的行为有着显著影响,这就要求高校建立科学有效的职业生涯规划教育体系。大学生职业生涯规划教育要重点凸显衔接性与精准性——既要设计与各个年级相适应的教育内容,又必须结合不同学段的特点确立与之相协调的教育目标。一方面,结合不同阶段的学生特点开设针对性、精准化的生涯规划课程,将职业生涯规划教育的理念与实践贯穿于学生学习生活全过程。比如,对大一学生,要重点帮助他们认识专业的性质与要求;对大二学生,要重点引导他们系统思考自身如何将专业、学业与职业结合起来;对大三学生,要重点引导他们思考未来发展方向等问题;对大四学生,要重点模拟真实职业生态,提升学生的职场胜任力。另一方面,结合专科、本科、研究生等不同阶段学生的差异化需求构建相互衔接、具有连续性的教育体系。教育行政部门要从顶层设计层面厘清不同阶段的职业生涯规划教育的内容,推动教育过程的“一体化”。一言以蔽之,只有不断构建精准化与衔接式的职业生涯规划教育体系,才能更好地促使学生在读期间不断探索自身职业方向,从而有效地避免到毕业阶段才发现自身对就业市场“无所适从”而选择“慢就业”的现象。

(二)构建“家庭-学校”相协同的就业指导体系

回归结果显示,父母对于选择“慢就业”的态度是影响大学生拒绝“慢就业”的因素中边际影响最大的因素,这充分证明了家庭对于大学生“慢就业”的选择发挥着重要的影响作用。为此,必须切实发挥好家庭这一“第一学校”的作用,构建“学校-家庭”协同就业指导机制,更好地对大学生的“慢就业”行为进行引导。一方面,高校要加强与家庭的联系,与家长达成共同引导大学生拒绝“慢就业”的思想共识。家庭作为大学生就业价值观培养的重要场所之一,对大学生的就业选择有重要影响。高校可以通过家长会、“给家长的一封信”等多样化的形式向家长传达“先就业再择业”的观念。另一方面,高校应该结合“慢就业”现象日益凸显的新形势,提高职业生涯规划教育与就业指导工作的质量。强化教师责任意识与指导能力,形成高质量的师资队伍。教师既要向学生讲清楚职业生涯规划与求职就业的方法技巧,又要让学生理解为什么“慢就业”这一选择并不明智。简而言之,只有充分利用学校与家庭的资源,构建家校联合的就业指导机制,才能更好地缓解当前日益突出的大学生“慢就业”现象。

(三)加强“学校-企业”之间的常态化合作

调研显示,不同层次学校学生的“慢就业”行为选择呈现出差异化的现象,而在这一现象的背后反映着企业对部分学校层次相对较低学生的偏见。对此,加强学校与企业之间的产学研合作不仅能够促使学校的人才培养方案更加贴近学校的需要,而且还能在长期的合作交流中扭转用人单位的错误认识,避免大学生的“被动慢就业”。在课程设置方面,学校应该不断扩充“校企合作课程”,既可以邀请企业走进课堂与学生分享用人单位最新的人才要求,又可以组织学生走进企业生产的第一线,更加深刻理解社会所需要的职业能力。在就业指导方面,可以举办诸如模拟招聘大赛、求职经验分享会等活动,帮助学生提前了解“学业-专业-职业”之间的关系,为投身职场做好准备。