出行方式竞争危机新启示:打造“家”文化的列车空间设计趋势预测

文_封力文(鲁迅美术学院) 杨万龙 黄廷昆(清华大学) 指导教师:蒋红斌 赵妍

目前出行方式有飞机、轮船、公交、有轨电车等选择。在长距离的出行方式选择上,人们会因为高效和快捷而选择飞机作为主要的出行方式,因此列车行业危机日益增长。为活跃列车行业的发展,列车的空间设计变得尤为重要。“慢”是列车相较于飞机而言的缺点,利用“慢”的特点打造具有“家”文化的列车空间,形成列车发展的新机遇。目前列车空间设计问题体现在:空间环境同质化导致地域特色无法凸显;用户长时间乘坐列车导致心理、生理双重疲劳;列车环境嘈杂问题仍难以解决等。通过家文化的概念解读以及用户在途心理需求和行为动机分析得出列车空间设计总体趋势:从视听等多个方面入手,利用多模态感官设计、元宇宙虚拟空间搭建等手段进行空间优化设计。其价值在于,其一,进一步提升列车空间的舒适度,提升乘客在途体验感。其二,以打造“家”文化的列车空间设计来提升整个列车服务行业,乃至整个国家的文化软实力建设水平。

引言

2023年三季度,全国铁路发送旅客11.5亿人次,较2019年同期增长11.6%。2023年10月18日,文化和旅游部发出通知部署贯彻落实工作,通知强调,各地要将释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展摆在当前工作重要位置,强化改革创新,引导旅游业市场主体适应市场需求变化,加速把政策红利转化为发展实效。一方面,列车是乘客通往目的地的中介空间,乘客与列车之间存在许多设计触点,为乘客打造舒适的列车公共环境成为新的机遇和挑战。另一方面,当代人们压力过大,常处于精神紧绷的状态,列车作为人们工作生活中转的中介空间应更加符合当代人们的心理和生理需求。林阳[1]认为:“探讨后疫情时代下生活在城市里的人们在社会环境,公共空间包容性等方面能否相对传统治疗方法和手段,更好地帮助青少年负面情绪缓解和改善。利用城市中便捷的公共空间、景观构筑能起到帮助与治疗的时效性、便捷性和进步性。”如何提升人们在列车上的体验感,将结合家文化、感官设计、元宇宙、多模态交互设计等方面,预测未来列车空间的发展趋势。

1.结合列车空间分析“家”文化的价值

解读一:宏观层面上“家”文化体现的是中国传统文化。“家”文化在蓬勃的新时代焕发出不同以往的新式生机。家庭被看作个人生命的出发点,国家被认为是个人价值、能力最大化的场所。通过中华传统“家文化”的熏陶,不断提高民族的文化软实力和精神力量,为祖国的发展注入新的活力;同时也为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗[2]。但是,目前列车空间环境的同质化导致地域特色无法突显,使乘客产生去哪里都一样的心理错觉,所以列车空间设计与传统文化的连接不可或缺。

解读二:微观层面上家是可以根据自己的喜好进行安置的空间,展现出强烈的个性化,以自我的舒适为主。而列车空间是公共环境,与家的概念恰恰相反,多以标准化、大众化为主。但随着泛家居文化概念在多领域的不断蔓延,公共空间为了适应当代人们的心理需求,表现出更加松弛、舒适的风格,这种具有居家文化感觉的公共空间设计逐渐成为一种新的趋势。而目前列车空间所展现的风格并不能满足乘客的心理和生理需求,导致乘客在乘坐长途列车时感到心理、生理上的疲劳。

解读三:精神层面上家是游子心中的信念。“故乡容不下肉身,他乡安置不了灵魂,从此便有了远方。”当真地成了在外漂泊的游子,反倒开始念起那一方小天地。家对于在外的游子而言可谓是承载回忆的地方,每当踏上回乡的列车,思乡情更切。列车作为游子与家之间的桥梁,承载着无数游子的思乡情。而家文化的情感载体未能在列车空间中体现,列车上的设施与乘客之间缺少互动,未能与乘客建立良好情感连接。

2.乘客在途心理需求与行为动机分析

2.1 乘客在途心理需求

中国地铁建设与运营规模的不断扩大,地铁站在承担交通运输功能的基础上,逐渐被赋予了文化属性、艺术属性,融入了新的元素,形成了特有的氛围。成都地铁10号线主题列车荣获“2017德国红点设计大奖”。德国红点奖评委会评价,“最成都”系列主题海报通过令人过目不忘的视觉画面和高超的表达方式,展示了成都这座东方之城独特的城市韵味(见图1)。地铁10号线作为成都首条机场专线,不仅是展示成都城市形象的门户,更是展示天府文化的窗口。海报以“在路上行走,为成都停留”为主题,精心提炼出最具成都城市文化特征的4大标志性元素:通过手绘插图的手法对这4个元素进行了抽象化的创意表达,形成四幅风格清新、简洁明快的“最成都”系列主题海报,装饰于主题列车的6节车厢内,营造出别具成都韵味的主题列车氛围。当游客从机场进入到地铁10号线的时候,迎面感受到独特的成都文化,期待情绪被眼前的视觉文化唤醒,对旅途的期待不断提高;当在外的游子回到故乡,目光所及之处皆是亲切的文化元素,心中的安全感也会油然而生。由此,应该从用户在旅途中情绪感受的视角出发,从多种感官上引导用户在旅途过程中的积极情绪作为目的地的中介效应,在列车空间设计上作出相应的情绪上的引导,为用户在整体旅游体验感上做层层递进的铺垫。

↑图1 成都地铁10号线主题列车荣获2017德国红点设计大奖案例分析(自制)

2.2 乘客的行为与动机分析

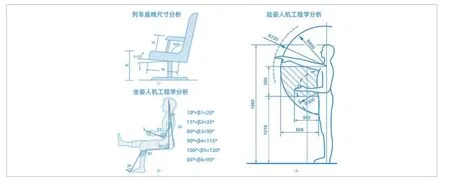

最近列车上化妆一事引起广泛讨论。从乘客在列车上行为动机这一角度来分析,乘客对于个人空间的需求不同往日。个人空间是指直接在每个人身边的空间,通常具有看不见的边界,在边界以内不允许进来。它可以随着人移动,还具有灵活的收缩性。个人空间是针对来自情绪和身体两方面潜在危险的缓冲圈,起着自我保护作用:避免接受过多的刺激、防止应激造成的过度唤醒,弥补私密性的不足,防止身体受到他人的攻击。只有当设计的空间形态尺寸符合人的心理时(见图2),才能保证空间的合理有效地利用。乘客在列车上停留的时间多则几十个小时,少则几个小时或几十分钟。因人、因时、因地、因目的地要求而异,总之多数乘客主要关心的是适用问题。当高密度和拥挤超过了人们的接受能力,不但使人在生理和心理上感到压力,而且容易导致生理心理上的异常反应。当个人拥有或使用的空间不足以满足个人活动的需要时,也会产生对空间领域的迫切需求,并推动个人去从事改善或增加个人空间领域的活动。当他人进入或占用个人领域时,就会感到不满和侵犯,乘坐列车时如邻座占用扶手,身体倾靠过界等,就会要求对方离开自己的空间甚至进行自卫。列车车厢属于公共领域,但座位属于半私人领域。对设计师而言,应当解决如何在现有领域合理建立半私人领域的问题[3]。

↑图2 列车空间中的人机工程学分析(自制)

3.融合“家”文化的列车空间设计趋势

3.1 视觉层面:将列车空间与在地文化结合

列车设计整体的文化融合不是对某种视觉形象进行简单的拼贴与移植,而是将文化内涵和审美情趣有机地与旅客行为、空间体验相结合,并转译至适宜的工业设计语境下的系统工作。2023年6月,由清华大学美术学院与中铁建设联合举办的“列车站房文化与艺术体验设计研究成果展”正式上线。展览以“以美为媒,以人为本”为主题,以用户体验为中心的列车站房文化与艺术体验设计,全面展示了当代铁路客站文化内涵及艺术表达形式(见图3)。其中,新老京张铁路线路文化映射篇章将每一站地缘特点意向进行精准提取,极大展现当地文化特色,不仅在旅途中给人们留下深刻印象,还以此达成文化传播的效应。在列车的空间设计中,同样可以将目的地的特色文化元素提炼出来,作为打造列车空间环境的亮点。例如从大理去往丽江的K9628列车,全长159公里,沿途可观苍山洱海,望玉龙雪山。将丽江的苍山洱海和雪山的元素提炼出来,重新整合并运用到列车空间中,打造专属于丽江的特色列车。当列车穿过黑暗的隧道迎来光明,人们情不自禁地将目光望向窗外的山海,大自然与列车交汇的瞬间产生身临其境之感。列车在此刻不仅是人们出行的工具,还成为有温度的、有情感的、包容的,人与自然接触的友好空间。

↑图3 清华大学美术学院“列车站房文化与艺术体验设计研究成果展”

3.2 视听层面:利用元宇宙搭建个人虚拟居家空间

私密性涉及在相应空间范围内包括视线、声音等方面的隔绝要求。它在空间行为的解释上就是某种程度的控制交流。私密性在环境设计中有着重要的作用,如果在集体场合中找不到一个安静的地方独处,甚至会引起各种矛盾和冲突,造成强烈不满和一些人为的伤害。中国铁路官微日前发布消息,铁路部门在京沪、京广、成渝列车等部分复兴号动车组列车上设置了静音车厢,乘客登录铁路12306客户端后可按需购票。列车“静音车厢”适时推出,体现了铁路部门在服务中的人性化关怀、在管理上的细致化考量,满足了不同群体在公共交通空间中的差异化诉求。但是,即便乘客都有“保持安静”的主观意愿,不期而至的声响却在所难免。比如,有人在宁静的车厢内安静入睡后鼾声大作该如何处理。

或许在未来通过元宇宙就能解决以上问题。元宇宙这一概念最早来自尼尔·斯蒂芬森(Neal Stephen son)在其科幻小说《雪崩》(Snow Crash)中的想象。简单来说,元宇宙可以通过多线程的线上环境维护,提供给用户一种“内在居住”或“居住在数字环境中”而不是外部环境的感觉,从而强化用户心理体验,并由内而外自主地创设虚拟空间环境。当视听、语音和云计算等多种技术集成,最终指向的则是“沉浸感”,即以多样的要素和仿真的体验,使得用户在元宇宙空间呈现的传播环境中获得更高的沉浸感,从而将线上空间的可能性最大化,使之成为现实空间之外的另一重要场域[4]。国内首个元宇宙产品“希壤”正式开放定向内测,元宇宙正以前所未有的速度改变着的生活方式,也带来了许多的机遇与挑战。《2023年中国文创文旅元宇宙白皮书》应运而生,系统性地从微观与宏观全面解析中国文旅元宇宙的现状、趋势与前景。虽然至今仍然未形成现象级产品,但是依然可以预测元宇宙在列车空间上运用的可能性:解决人们在途中过于嘈杂的环境和久处于狭小空间中心理上的不适,打破传统列车上的大众公共空间,建立个体虚拟的隔离空间,不再遭受周围环境的打扰。更进一步的假设,在列车上打造一个虚拟的家该是怎样的,首先在虚拟环境中可以摆脱在现实生活中的人机尺寸的限制。以自我的感受作为第一要义,降低生理需求,提升精神需求。每个人都是自己虚拟家的设计师,在旅途中体验家的感觉不再是遥不可及。

3.3 触觉层面:打破“因材施型”构建空间松弛感

材料的设计特性可以分为主、客观两个方面:主观特性是人们通过视觉、触觉、嗅觉等感官形成的感知特性,包括质感、情感以及艺术感等。材料的质感、肌理是实现感官设计的重要手段,其表现在以下几点:材料是产品设计的载体,除其本身所具有的感官特征之外,还可以通过再设计使光滑的材料有流畅之美,天然材料有粗糙古朴之美,柔软的材料有肌肤之感,合成的材料有稳重之感,从方方面面让消费者感官愉悦。在造型活动中,人们往往会下意识地“因材施型”,这会导致设计缺乏新意,应在不违背产品总体设计要求的前提下,以全新的造型特征带给消费者全新的心理体验。如德国设计师Florian Schmid的“缝合混凝土”座椅(见图4),就打破了混凝土材料一贯的工业化造型风格,将软和硬两种状态融为一体,通过座椅柔软的造型特征与人们印象中坚硬的材料质地产生矛盾对比,引发有趣的视觉错觉和心理体验,赋予混凝土材料以全新的造型特征[5]。触觉具有丰富的情感效应和社交属性,以列车上的座椅为例,列车座椅由织物靠背、塑料扶手、复合金属等构成。织物靠背不够贴合颈椎,久坐会使人们的颈椎疼痛,塑料扶手给人的触感是冷硬的,这也让邻座的人们之间失去社交余地。针对以上问题可以利用新型生物材料重新设计列车座椅,并且重构列车座椅布局,打造令乘客更加放松的列车环境。生物材料的来源可以是列车途径地方的生产剩余,利用材质通过触觉物理性移植,能够唤起人们行为事件的深层记忆。例如盛产甘蔗的南方地区,可以利用甘蔗渣制作座椅上的小桌板,乘客在使用时便会想起家乡,通过小桌板触摸到家乡,或许能给在外的游子心理上的慰藉,列车空间将多一份游子对于家乡的情感寄托,家文化也由此深入人心。

↑图4 德国设计师Florian Schmid的“缝合混凝土”座椅(自制)

3.4 多模态交互设计层面:列车智能空间设计方向

人工智能、车联网等技术的飞速发展,汽车座舱愈发智能化,更多新功能和新服务在座舱中得以应用。智能座舱不仅承载了驾驶任务,还逐渐成为集出行、工作休闲等于一体的“第三生活空间”[6]。汽车座舱的人机交互发展可分为三个阶段。当前的智能座舱人机交互处于第二、第三发展阶段之间,即交互技术由部分智能向高度智能发展的过程中。该阶段的智能座舱系统可捕获和感知人的语音、手势、人脸等完成状态与指令的识别,并利用AR、HUD、语音助手、灯光、方向盘触觉等多模态、立体的交互方式进行信息反馈,用户也越来越依靠更多身体部位感知座舱并与之交互。可以说,智能座舱人机交互逐渐向着需要用户整个身心投入的全身交互方式发展[7](如图5),小鹏G9环抱式座舱,5D影院功能,在实际体验中座椅配合全景声方位化音效的震动,系统会根据电影内容自动调节空调风量,香薰味道和座椅的倾角,以实现更身临其境的影音体验。将以上智能座舱的交互方式结合到列车座椅上,给乘客带来全新的列车座椅体验,需要构建用户体验旅程,挖掘情境实验具体行为下的用户需求。例如以乘坐列车时长为划分依据,分别洞察短途、长途旅客的具体需求,列车座椅可提供不同的服务。如让短途旅客与屏幕游戏互动保持清醒避免错过下车时间,为长途旅客提供座椅按摩和音乐疗愈来缓解长途带来的疲惫感,调动用户多维感官以此满足不同用户在途需求。智能座舱的交互设计为列车空间设计注入新的设计灵感。

↑图5 小鹏G9多模态交互设计案例分析(自制)

结语

体现“家”文化的列车空间的设计,对于提高旅客的乘车体验具有重要意义。通过从视觉层面、视听层面、触觉层面运用技术手段等多个方面进行优化设计,可以进一步提高列车空间的舒适度。然而,这些方法需要根据不同的旅客群体和实际需求进行灵活应用和调整。未来,科技的不断进步和人们出行需求的不断提高,列车空间的设计将面临更多的挑战和机遇,需要不断探索和创新,以适应时代的发展和用户的需求。