吐谷浑慕容智墓所见唐代多元文化交融研究

赵学东,曹 琴

(西北民族大学 历史文化学院, 甘肃 兰州 730030)

2019年在甘肃省武威市发现的吐谷浑王室慕容智墓为吐谷浑史相关研究补充了新的材料。学界对吐谷浑史的研究成果丰硕,主要集中在对吐谷浑的形成与发展,政治经济与文化,与唐、蕃诸国关系以及出土墓葬等方面。慕容智墓的发现,再次引发了学界对吐谷浑的关注。沙武田、陈国科对慕容智墓的吐谷浑丧葬习俗、吐谷浑凉州先茔的形成做了分析研究[1]。刘兵兵对《慕容智墓志》作了初步考释[2]87-88,李宗俊对志文进行了重新释录,纠正了前文之失[3]91。周阿根又对刘、李两文的两处释义提出了不同观点[4]。杨瑾从该墓出土的披袍俑入手,探究了其反映的吐谷浑与其他民族的交融[5]。朱建军通过对墓葬选址、墓葬形式、葬俗等方面的分析,认为上述墓葬以汉文化葬俗为主,并杂糅了河西地方特色和吐谷浑自身文化[6]27。虽然学界对慕容智墓出土文物所反映的多元文化交融已多有探讨,但对部分典型文物还未提及或进行深入分析。多元文化交融研究是时代的需要,本文将借鉴最新研究成果,并在前人研究的基础上,从墓葬形制、出土文物以及墓志内容等方面对慕容智墓所反映的多元文化交融现象作进一步的探析。

吐谷浑原属魏晋南北朝时期辽西鲜卑族慕容部,游牧于徒河之青山(今辽宁省葫芦岛市一带)。公元313年左右,吐谷浑率部迁往枹罕之地(今甘肃省临夏市附近),后又逐渐迁至青藏高原地区,与当地氐、羌等民族融合,建立了吐谷浑政权。公元7世纪初,吐蕃兴起,逐渐向甘、青地区扩张。公元663年,吐谷浑大臣素和贵叛逃吐蕃,吐蕃举兵攻打吐谷浑,吐谷浑王慕容诺曷钵(624—688)携妻弘化公主,率领残部逃往凉州(今武威市凉州区南山一带),自此吐谷浑亡,但仍有部分吐谷浑人留居在青海等地,被吐蕃统治。670年,唐与吐蕃大非川之战后,唐朝又将其残部迁往宁夏,置安乐州。一部分吐谷浑王族成员死后被安葬在凉州南营乡青咀喇嘛湾一带。慕容智是诺曷钵与弘化公主的第三子,慕容忠和闼卢摸末的弟弟。他的墓位于距青咀喇嘛湾西南约15公里的祁连镇岔山村北,2019年9月底被发现。其墓葬形制、葬俗以及各类陪葬品皆能体现出唐代多元文化的交融。

一、墓葬形制和葬俗

慕容智墓是由长斜坡墓道、甬道和墓室等构成的单室砖室墓[7]16(图1)。墓道位于墓室南部,北端(墓门前)有殉马,木质葬具由弧形棺顶盖、箱式棺和棺座组成[7]16,20。

图1 慕容智墓葬俯视图

关于该墓的墓葬形制,朱建军通过对墓葬门楼、壁画和出土腰带进行分析,得出该墓属于典型的高级贵族墓葬的结论,并指出该墓符合唐制三品官员的丧葬要求[6]116。唐代墓葬承袭北朝、隋朝的墓葬形制特点。从墓葬规格等级来看,该墓葬属于唐墓中的单室方形砖室墓的一级墓葬。宿白先生将唐墓形制分为四类①。《慕容智墓志》云:“大周故云麾将军守左玉钤卫大将军员外置喜王慕容府君墓志铭并序。”[2]87“云麾”为将军名号,始置于南朝,唐代定为武散阶,从三品上。以上两点与朱建军所得观点基本一致。

马殉是本教丧葬仪轨中的一项重要内容[8]。这一习俗在塞人、突厥、鲜卑等少数民族墓葬和中原贵族墓葬中皆有发现,最早可追溯至约4000年前的拉萨曲贡遗址,当时即开始以整马随葬。对于西藏高原早期的马殉习俗,学界暂时还未能确定其来源,但我们可以推测的是,在各个民族各个地区普遍存在的这一典型丧葬习俗,是在各民族长期的交往交流中得以传播的。

慕容智墓在充分吸收唐代墓葬特点的基础上,融入了其他民族的丧葬习俗,从而形成自身独具特色的丧葬特点。唐代中原墓葬形制与吐蕃、鲜卑、吐谷浑等少数民族丧葬习俗在此相互交流,融为一体。该墓葬正是中华各民族文化互渗的缩影,体现了唐代凉州地区吐谷浑受汉文化、吐蕃文化影响极深。

二、出土文物

在慕容智墓的出土文物中,发现了与其他民族文化相关的物品,例如精美丝织品、鎏金银马具、胡床及各类农作物等。丝织品、金银器具等作为丝绸之路上文化传播的典型代表,为我们研究唐代吐谷浑与其他民族的交往、交流、交融提供了实物支撑。

(一)丝织品

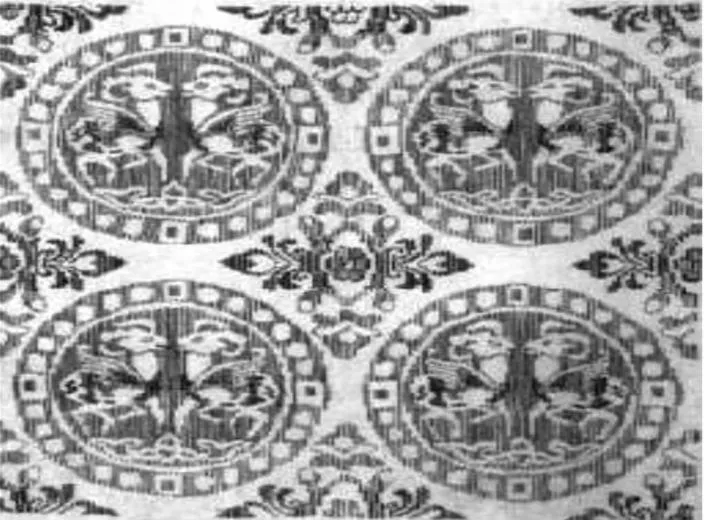

慕容智墓中出土的联珠团窠纹对羊锦[9]203(图2),织品底色为驼黄,周围环绕着大小相同的24颗圆珠,珠圈的上、下 、左 、右四个位置各有一方块,内置一黑点。珠圈内为相对的大角有冀双羊,角和翼呈弯曲状态,形状较为灵活夸张。羊首对视,足姿雄健灵活,一前足上抬,足下有两叶卷草向两侧延伸。“羊者,祥也”,早在汉锦中就已经有了羊纹的应用,圈外十字宾花与圈内羊纹相融合,寓意美好。对羊形象上加入波斯艺术中的双翼元素,也有祥瑞之意,表现了人们对美好生活的向往。

图2 慕容智墓对羊纹复原图

经对比发现,联珠团窠纹对羊锦与青海都兰墓葬出土织品[10]102(图3)、吐鲁番阿斯塔那古墓群中出土的联珠纹对羊锦[11](图4)基本一致,应为同一时期生产。许新国认为,该类织锦的图案主要流行于高宗、武则天时期[10]101。这一观点也与慕容智所处时代相符,在慕容智墓中发现的联珠纹对羊锦为许新国上述观点提供了新的证据。

图3 青海都兰墓葬出土的织品

图4 阿斯塔那古墓群出土的联珠纹对羊锦

联珠团窠纹指纹样中心圆内饰鸟兽人纹,圆周饰联珠,圆周外的空间饰四向放射的宝相纹,此类联珠团窠纹对羊锦受萨珊波斯王朝锦的影响[12],不仅包含了萨珊波斯风格中的联珠纹团窠、卷曲双翼等元素,还融入了敦煌壁画中常见的卷草纹。这类纹样将萨珊波斯流行的联珠纹与中原流行的卷草纹相融合,是中西方文化交流的结果。

(二)鎏金银马具

慕容智墓出土的鎏金银马具,其节约②与带饰的图案是典型的草原动物纹装饰。三叶花形鎏金银节约,中心饰一昂首前扑的母狮,母狮双爪前伸,尾巴高翘[7]34(图5)。附带的鎏金银杏叶与节约相连,饰一跃起的雄狮反身噬鹿[7]34(图6)。圭形鎏金银带饰,中心铸有雄狮食鹿图案,狮尾上竖,咬着鹿臀,鹿呈奔跑姿势,欲逃脱狮口[7]34(图7)。

图5 三叶花形鎏金银节约

图6 节约上的雄狮反身噬鹿图

图7 圭形鎏金银带饰

上述图案以鲜活、生动的艺术手法,突出了动物捕猎时的迅猛感与力量感,呈现出强烈的动态美。对于动物咬噬纹的象征意义,乌恩认为其表现了游牧民族勇猛强悍的性格及对英武善狩的崇拜[13];也有人认为它代表了强大部族对弱小部族的征服[14]118。这类主题纹饰具有北方草原游牧文化的特征,与欧亚草原上的“斯基泰”动物纹风格十分相似。发达的武器、马具和动物纹装饰是有名的“斯基泰艺术”三要素,其中动物纹不仅是北方草原民族文化中最突出的符号之一,也是游牧文化中极为重要的题材。兽咬鹿纹在斯基泰文化和中国北方的戎、狄、胡文化中最为常见,但是二者有较大区别。首先,斯基泰文化中的猛兽噬鹿形象具有动感,图像多样化,有极强的艺术特色。战国中晚期中国北方地区所流行的猛兽噬鹿纹样却高度程式化,这种纹样经常出现于青带饰之上[15]。其次,北方草原文化的兽咬鹿纹中的兽多为虎、狼等,而“狮咬鹿”和“狮咬羊”的题材主要存在于斯基泰文化晚期,因为狮子是西汉时期才传入中国的。有关狮子的最早记载见于《汉书·西域传》中:“乌弋地暑热莽平……而有桃拔、师子、犀牛。”[16]3889“自是之后,明珠……巨象、狮子、猛犬、大雀之群食于外囿,殊方异物,四面而至。”[16]3928各种奇珍异兽,都从四面八方引入。1990年,敦煌悬泉置遗址出土的一枚汉简,其内容主要记载了西域折垣王遣使献狮的事迹。“折垣”便是史籍记载“乌弋山离”的塞人国家,是南迁安息的塞人建立的王国[17]。在东亚大陆上存在一个“X”形的文化传播带,在这个传播带上先后活动的民族有很多,但足迹遍及中亚、西亚、中国北方和滇文化分布区的唯有“塞人”,亦即斯基泰人[18]。吐谷浑、斯基泰③及其他游牧民族,因生产生活方式以畜牧业为主,导致他们最突出的特点就是流动性很大。亚欧大陆草原诸民族间经过战争、迁徙、间接或直接的经济交往,不可避免地在文化上彼此渗透、相互影响,由此导致了这种文化上的相似性。因此,这种典型的草原风格纹案应是受到斯基泰文化间接影响的产物。

(三)胡床

墓中出土的胡床[9]184(图8)是目前考古发现最早的胡床实物。不同时期文化上的差异,导致胡床传入中国后,对其称呼有所不同,最初称“胡床”,后又有“交床、逍遥座、马扎、交杌”等叫法,其实就是折叠凳。有学者认为胡床是从“古埃及、古希腊辗转经中东、中亚、犍陀罗、南亚等地逐渐传向东方,再由秦汉时期中国境内外的异族(胡人)慢慢传入中原”[19];还有人认为,折叠凳自两河流域产生,后逐渐传至贵霜,汉代时由贵霜传入中原地区[20]126。汉政府与西域各国交往频繁,“自建武至于延光,西域三绝三通。”[21]2912《后汉书》载:“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”[21]3272贵霜王朝建立后,与东汉政府交往密切,多次遣使入贡,胡床最初由宫廷传开,因此胡床在此时传入中国的可能性很大。罗马曾将胡床作为国礼赠予友国[20]126,胡床传到中原后,也被上层社会作为礼物赠送。法藏敦煌文献P.3723《记室备要》中,时任泰宁节度监军使记室的郁知言,为其上司护军常侍太原王公所列送礼物品清单中便有“交床”一物。

图8 慕容智墓出土的胡床

胡床传入中原王朝后,用途颇多,可用于作战行军,如“公将过河,前队适渡,超等奄至,公犹坐胡床不起。”[22]35也可用于狩猎等活动,如“后则从行猎,槎桎拔,失鹿,帝大怒,踞胡床拔刀,悉收督吏,将斩之。”[22]493还可用于室内外就坐和步行携带,或可置于车、船等交通工具上。胡床的传入,不仅改变了中原席地而坐的传统坐姿,而且丰富了中原地区家具类型,推动了中原传统家具样式的转变。慕容智墓中发现的胡床,进一步证明了唐代对外来物品的使用已经相当广泛,并体现出了其对外来优秀文化的认可和包容,在我国民族文化融合中具有重要意义。

(四)武士俑

木质武士俑,身着铠甲,披虎皮衣,直立站姿,腿部绘虎皮纹[7]28-29(图9、图10)。该俑的形象为唐朝常见风格,与莫高窟第45窟的南北天王像[23](图11)高度相似。

图9 慕容智墓出土的武士俑

图10 慕容智墓出土的武士俑

图11 莫高窟第45窟天王像

松赞干布制定“以万当十万之法”,其中“六标志”之一的虎皮袍为勇者的标志,“六褒贬”之一的草豹与虎是对勇士的褒扬,“六勇饰”为虎皮褂、虎皮裙、缎鞯、马蹬缎垫、项巾及虎皮袍[24]。吐蕃对有战功者,授其“大虫皮”称号,并赐以虎皮衣饰以示其勇。吐谷浑与吐蕃的联系早已有之,两国若战若和。二者本甥舅国,松赞干布之子恭松恭赞曾娶吐谷浑公主蒙洁墀嘎为妃,生莽伦莽赞;吐谷浑王室也曾娶吐蕃公主为妻,吐蕃赞普的外甥达延墀松就是证据[25]204。由于吐谷浑与吐蕃之间的特殊关系,二者在战争、日常经济交往以及通婚中都促成了其文化上的交流与传播,上述武士俑形象极有可能受到吐蕃大虫皮制度的影响。

北齐徐显秀墓曾出土一件身着虎皮明光铠的武士俑,该俑头戴圆顶盔,大口缚裤,左手按住饰有虎头图案的长盾,右手作持武器状[26]。北齐东安王娄睿墓中出土的骑马武士俑,前后胸穿虎皮纹两裆,足蹬黑革靴[27]。北周武帝孝陵也出土了甲骑具装俑,马头佩独角虎斑纹面帘,遍绘虎斑纹,下垂毛边,马尾挽结[28]。徐显秀和娄睿都是骁勇善战、威名远播的大将,慕容智也曾任左玉钤卫大将军,中国民间自古就流行虎帽、虎鞋以及各种虎元素制品,将身着虎皮明光甲的武士俑置于大将军墓中,一方面体现了墓主人战功赫赫、英勇无敌,另一方面也起到了驱邪镇墓、守护墓主人的作用。上述镇墓俑中的虎元素,首先,说明至少在南北朝时期就有了虎皮武士形象,该形象可能与鲜卑民族的虎崇拜有关;其次,虎元素的应用在鲜卑军事方面具有重要意义,这极有可能是大虫皮制度的雏形,吐蕃将其作为制度确立。

综上,慕容智墓出土的武士俑,其来源可能分两种情况,一种是受吐蕃大虫皮制度的影响;另一种则可能是受南北朝时期北齐、北周的影响。

(五)经济作物

在慕容智墓室的西北角立一用木棍串起来的“粮袋串”。经鉴定这袋粮食中含有的谷物遗存包括粟、黍、小麦、荞麦、大麻、亚麻、豆类、青稞、甜瓜等[29],而这些被装在同一袋子中的农作物最初却源自不同地区。粟、黍、荞麦、大麻源自中国本土;小麦源于西亚;亚麻起源未定;关于青稞的起源,有“西藏说”和“近东说”两种;甜瓜的起源中心位于非洲埃塞俄比亚高原及其毗邻地区[30]。对于吐谷浑的饮食记载,见“以肉酪为粮”[31]2537;其经济作物的记载,见“地宜大麦,而多蔓菁,颇有菽粟”[31]2538,“亦知种田,有大麦、粟、豆。然其北界气候多寒,唯得蔓青、大麦,故其俗贫多富少。”[32]“压油:此月收蔓菁子,压年支油”[33]。唐代已经开始将蔓菁压榨成油料食用,而亚麻和大麻的出油量高,也可能是这一时期的油料来源,大麻还可加工成其他食物。该墓还发现一漆盘,漆盘内置核桃和面食等,将核桃置于漆盘说明他们可能与今天的人们一样将核桃作为干果小吃,消遣食用;而漆盘中的面食因未见到实物而无法加以分析,笔者也未找到其他相关信息,但推测是否为点心一类呢?文献记载结合出土文物情况,表明当时的吐谷浑有以五谷为主食、以甜瓜等为副食的饮食习惯。这些经济作物和食物,有的是吐谷浑人自己种植生产的,有的则是从日常经济交往中获得的。

慕容智墓中经济作物的多样性,不仅反映了吐谷浑的农业生产状况,也折射其丰富的饮食文化,来自四面八方的不同种类的食物是人们长期交往的实物见证。

除上述出土文物外,慕容智墓中的文房用品、银胡瓶、胡禄、胡人俑、唐墓中常见的镇墓兽以及饰有着胡服、跳胡舞舞者的铊尾等物品,也都是多元文化交流、交融的历史物证。

三、志文

在中国民族关系史上,中原王朝对周边少数民族多实行羁縻政策,质子入侍便是其重要方式之一,尤其在两个政权建立邦交时,便会将王室子弟送往他国为质。隋唐时期,中央王朝实力雄厚,国富民强,在此背景下,周围藩属国纷纷入唐朝贡,遣子入侍宿卫,以表诚意,从而获得丰厚的赏赐和中央王朝的庇护。“入唐质子通常是以‘宿卫’的方式来服侍皇帝,因此宿卫朝廷的质子,多被授为禁卫军郎将、将军和大将军”[34],为此他们甚至一度以入侍为荣。一些质子作为宿卫生,进入长安的国学学习汉文化和中原礼仪,接受系统的儒家教育。他们长期在中央王朝生活和学习,逐渐习惯了中原的生活习俗。在儒家文化的熏陶下,他们受到了潜移默化的影响,很多人也因此逐渐汉化。在这样的大背景下,吐谷浑亦不例外。唐王朝和吐谷浑交往密切,二者之间的来往除和亲之外,纳质也是重要内容之一。唐朝时期,吐谷浑曾一再遣子入侍,当时曾入侍的吐谷浑子弟有慕容诺曷钵、慕容忠、慕容智、慕容宣彻、慕容威等。

《慕容智墓志》载:

王讳智,字哲,阴山人,拔勤豆可汗第三子也。原夫圆穹写象,珠昴为夷落之墟;方礴凝形,玉塞列藩维之固。其有守中外,沐淳和,贵诗书,践仁义,则王家之生常矣;廓青海,净湟川,率荒陬,款正朔,则主家之积习矣。故能爪牙上国,跨蹑边亭,控长河以为防,居盘石而作固。灵源茂绪,可略言焉:祖丽杜吐浑可汗。父诺曷钵,尚大长公主,驸马都尉、跋勤豆可汗。王以龟组荣班,鱼轩懿戚,出总戎律,敷德化以调人;入奉皇猷,耿忠贞而事主。[3]91

墓志反映出慕容智受儒家文化影响极深,为人质朴温和,重诗书,推崇仁义。他作为质子入侍宿卫,受中央王朝册封并担任重要官职,虽为吐谷浑人,但循唐代章服之制,配龟组鱼轩,享有殊遇,忠贞侍主。吐谷浑玑墓志载:“而君处武怀文,博畅群籍,志录经史……善文艺,爱琴书。”[35]57北魏太武帝时便提倡儒学,要求百官学习儒经,到孝文帝时,进一步推行汉化,吐谷浑玑曾入侍北魏王朝[36],必然会受北魏汉化政策的影响,志文中说他博涉经史便是其汉化的体现。同样,在其他吐谷浑成员的墓志中,也可透露出吐谷浑受汉文化影响极深。慕容宣昌墓志载:“忠贞沐奉国之恩,孝悌烈家声之誉。”[35]67慕容威墓志载:“君学该人伦,性禀岐嶷,孝友内行,秉忠外节,文可□纬俗,武足以经邦。”[35]70“贞观以来,边裔诸国率以子弟入质于唐,诸国人流寓长安者亦不一而足,西域文明及于长安,此辈盖预有力焉。”[37]质子对维护边疆稳定、促进文化交往交流交融发挥了极其重要的作用。从质子入侍对吐谷浑民族所产生的影响来看,由于质子长期在中原生活,受汉文化影响较深,回国后往往会在政治、文化、情感等方面倾向于唐,并向唐靠拢,充分显示了吐谷浑对汉文化的高度认同。质子入侍不仅有一定的政治作用,也影响了吐谷浑王族整体的民族文化,在唐、吐文化交流中发挥了重要的作用,有力地推动了民族之间的交往、交流、交融。

四、结语

慕容智墓的墓葬形制、出土文物以及墓志等都是唐代多元文化交往、交流、交融的重要实物佐证。该墓葬中所表现出的多元文化交融现象,不仅反映了吐谷浑在丝绸之路交流中所扮演的重要角色,而且充分显示了吐谷浑人社会生活所发生的深切变化,这种变化在中华文化的发展过程中具有重要影响,奠定了中华民族多元一体格局的文化基础。慕容智墓所体现的文化多样性,既包括不同民族(如汉族、吐谷浑、吐蕃等)的因素,也包括外来文化因素(中亚、西亚等),还包括中原农耕文化与草原游牧文化的因素。不同民族与不同地域间的文化在此相互交流、兼容并包,每种文化中都体现了“你中有我、我中有你”的特点,展现了由多元向一体的演变过程。历史上的吐谷浑地居甘青要道,处于贯通东西方经济交往的重要节点。独特的地理位置不仅使它在沟通中西方交流方面发挥了举足轻重的作用,也在民族融合与中华民族多元一体格局的形成中贡献了巨大的力量。出土文物与相关文献的结合,可在一定程度上再现丝绸之路上吐谷浑文化与其他文化交流、交融的史实。

[注释]

①宿白先生将唐墓分为双室弧方形砖室墓、单室弧方形或方形砖室墓、单室方形土洞墓、单室长方形土洞墓四类。墓主人身份与地位的高低与其墓葬规格等级相对应。双室弧方形砖室墓只能由一品以上的皇室和得到特殊待遇的重臣使用;单室弧方形或方形砖室墓是一至五品的墓制,又分两级:一至三品为一级、四至五品为一级;单室方形土洞墓适用于五品以下官员和部分无官品之人;单室长方形土洞墓则为庶人所用(参见宿白先生《地区的唐墓形制》一文,刊载于《文物》杂志1995年第12期41-46页)。

②节约:即马具中用来连接络头和辔带的配件,节约的精美程度反映了主人身份地位的高低。

③对于斯基泰人与塞人的关系,学界有不同观点。格鲁塞认为公元前750年到公元700年间,斯基泰人其实是一部分斯基泰塞种人(参见勒尼·格鲁塞著、魏英邦译:《草原帝国》,西宁:青海人民出版社,1991年,第26页);希罗多德和罗斯托夫采夫认为黑海地区的斯基泰人可能来自亚洲(参见张龙海先生《试论鬼方、斯基泰人、塞人与草原丝绸之路的贯通》一文,刊载于《内蒙古社会科学》2020年第5期第63页);现中国学术界对于“斯基泰人”有狭义和广义之分,狭义指公元前8世纪至公元3世纪黑海北岸出现的操伊朗语的游牧族群,广义则是上古中亚草原上操伊朗语的游牧人的统称,与“萨迦”和“塞种”族群范围大致等同(参见刘雪飞《谁是“斯基泰人”?——论西方古典作家笔下的斯基泰人》,《世界民族》2011年第1期第84页)。

——胡床与文化适应现象