科举与北宋士人审美共同体的建构

李 昌 舒

(南京大学 文学院, 江苏 南京 210023)

研究中国古代历史,宋代是一个重要的转折点。钱穆说:“论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国。宋以后,乃为后代中国……就宋代而言之,政治经济,社会人生,较之前代,莫不有变。学术思想乃如艺术,亦均随时代而变。”[1]233其中的关键在于科举制。“晚唐门第衰落,五代长期黑暗,以迄宋代而有士阶层之新觉醒。此下之士,皆由科举发迹,进而出仕,退而为师,其本身都系一白衣、一秀才。下历元明清一千年不改。”[2]561科举制发端于隋唐,不过唐代科举取士的数量极少,科举制真正成熟、完善是在北宋。因此,研究北宋科举制,有助于进一步深入理解北宋及此后的古代社会。本文尝试探讨北宋科举制与士人共同体的关系,并在此基础上论述审美共同体的建构及其特征。(1)笔者对于科举与审美的具体问题已有相关论述,参见《西方理论视野下的北宋科举》,《学术界》2022年第1期;《区分与融合:论北宋审美趣味的变革》,《人文杂志》2022年第5期;《论北宋科举士人的身份建构与审美思想的转变》,《中州学刊》2022年第8期;《论北宋科举与文艺的发展》,《中州学刊》2023年第3期。为避免重复,关于北宋士人审美的特征不再展开讨论。

一、 科举与北宋士人共同体的形成

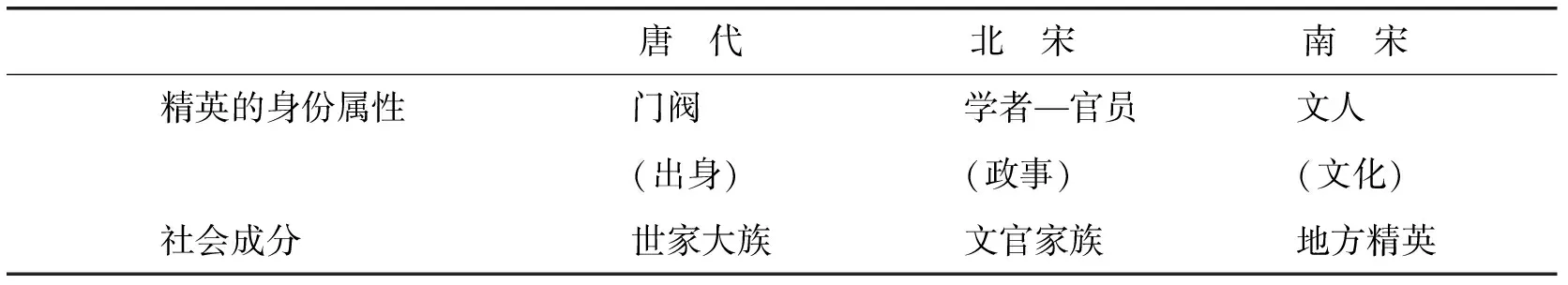

在中国古代历史上,士、士人、士大夫几个词有同有异,学界在使用时也往往不完全一致。本文以“士人”作为对这一群体的统一称谓,着眼于其“官僚与知识分子这两种角色的结合”[3]5的身份。士人是极具中华民族特色的一个阶层,英语国家的汉学家在翻译士人时,一直没有一个固定的对应词汇,比较常见的翻译是scholar-official、scholar-bureaucrat、literati-officialdom,intellectual-official,这些词的直译是“学者—官员”“文人—官员”或“知识分子—官员”,简单来说,即“文”—“官”。就本文所涉及的北宋而言,士人主要指经由科举考试跻身仕途的文官。美国汉学家包弼德详细考辨了唐宋之间士人身份的变化[4]37,详见表1。

表1 士的转型

北宋士人的身份主要为“学者—官员”,其原因主要是科举制,由于君主的有意提倡,考试制度的封弥、糊名、誊录等制度的完善,出身平民的士人逐渐占据了主导地位。对于这些士人而言,由于没有门第可依,缺乏先天的政治基础,所以必须构建自己的政治网络,无论是主动、有意识的,还是被动、不自觉的,他们必须将自己置身于一个布尔迪厄所说的“场域”,只有如此才能获得“文化资本”。这就形成了北宋特有的“举世重交游”[5]49现象,(2)关于北宋士人交游的研究,学界已有充分研究,参见熊海英《北宋文人集会与诗歌》,中华书局2008年版;崔延平《北宋士大夫交游研究》,山东大学2011年博士学位论文;方健《北宋士人交游录》,上海书店出版社 2013年版;梁建国《朝堂之外:北宋东京士人交游》,中国社会科学出版社2016年版。由于科举的引导,读书人的数量增多,文化知识成为交往的基本工具。雕版印刷的普及则使得知识的传播更为便捷,流传更广,一个有趣的例子是欧阳修出使辽国时,受到超乎规格的隆重接待。他惊问缘故,才得知是自己的诗文早已流播到辽国,备受推崇。美国汉学家田安认为:“科举也是一种动力,其运作方式与其他将士子召到京城的政治管道一样,然后通过任命体系,将他们输送到帝国的各个地方。科举促进了士人共同体的发展,京城之外也存在着其纽带,这个共同体与诗文创作密切相关,这些诗文得到了士人天赋与相互喜好的支持,同时受到礼仪和非正式习惯的颂扬。”[6]56这说明科举与知识相互促进,促成了士人共同体的建构。

与交游密切相关的是北宋士人喜欢结盟。王水照在《北宋的文学结盟与尚“统”的社会思潮》一文中对此有充分探讨:“北宋文人的文学结盟意识,比起前人来显得更为强烈和自觉,已演成与文人们价值取向稳固相联的普遍的社会心理。”[7]108“如果说,盛唐作家主要通过科举求仕、边塞从幕、隐居买名、仗策漫游等方式完成个体社会化的历程,从而创造出恢宏壮阔、奋发豪健的盛唐之音,那么,宋代的更大规模的科举活动所造成的全国性人才大流动(每次省试聚集汴京士人达六七千人)、经常性的游宦、频繁的贬谪以及以文酒诗会为中心的文人间交往过从,就成为宋代作家们的主要生存方式了。”[7]156-157为什么要结盟?为什么尚“统”?原因很明确:为了争夺话语权,以更好地实现自己的理想。科举制使得大批出身平民的士人得以跻身仕途,随着科举制的完善,庆历之后的权力中枢逐渐由这些士人主宰。对于这些出身中下层的士人而言,他们必须寻找同道,将个人的诉求扩大为集体的声音,从而实现自己在政治、思想、文化方面的理想。(3)熊海英认为,“对唐五代以前的门阀士人而言,家族博雅的文化传统和声誉是他们地位和声名的基础,因此必须要首先加以维护。而北宋士人多出身于平民农家,并无可提供经济或政治资源的家族背景,几乎全凭借个人修养(学术、文学)通过科举考试获得官职从而拥有社会地位。因此北宋文人士夫非常重视同官之间的关系网络。”《北宋文人集会与诗歌》,中华书局2008年版,第143—144页。北宋士人普遍“好贤”,乐于奖掖后进,这既是他们个人的品德高尚,也是一种寻求同道的表现。身处高位者主动乐贤荐才,以之作为自己理想的延续者;身处低位者前赴后继,在继承前贤理想的同时,也将前贤树立为经典。(4)苏轼父子的成功足以说明这一点。苏轼嘉祐二年(1057)中举之后,给作为考官之一的梅尧臣写信说:“轼七八岁时,始知读书,闻今天下有欧阳公者,其为人如古孟轲、韩愈之徒;而又有梅公者从之游,而与之上下其议论。其后益壮,始能读其文词,想见其为人……有大贤焉而为其徒,则亦足恃矣”(《上梅直讲书》,载《苏轼文集》,中华书局1986年版,第1 386页)。当时的主考官就是欧阳修,同一年中举的曾巩在后来给苏洵写的《哀辞》中对此有清晰的表述:“既而欧阳公为礼部,又得其二子之文,擢之高等。于是三人之文章盛传于世。 得而读之者皆为之惊,或叹不可及,或慕而效之,自京师至于海隅障徼,学士大夫莫不人知其名,家有其书既而明允召试舍人院,不至,特用为秘书省校书郎。”曾巩《苏明允哀辞》,载《曾巩集》,陈杏珍,晁继周点校,中华书局1984年版,第560页。上下呼应,同辈联结,通过各种途径扩大交际网络,在此风气下士人共同体的构建实属必然。(5)“以范仲淹为首的士大夫,大都来自中下层地主士大夫,在政治上又具有共同的认识,这两点构成范仲淹等形成一个政治集团的基础。”漆侠《范仲淹集团与庆历新政》,《历史研究》1992年第3期。

什么是士人共同体?当然是和自己的政治理想、思想文化和审美趣味相同的士人群体。不妨借用法国学者布尔迪厄(6)作为法国20世纪最具国际影响的思想大师之一,Pierre Bourdieu的很多著作被引进国内译成中文。Bourdieu的中文翻译主要有“布尔迪约”“布迪厄”或“布尔迪厄”。本文在引文中不做统一,在正文中则统一称为“布尔迪厄”。的“场域”理论,朱国华对此有详细而精审的阐述:

社会行动者一旦进入场域,即是获得这个场域所特有的行为和表达的特殊代码,这是他进入场域必须交纳的入场费。在此过程中,习性会引导行动者将场域“建构成一个充满意义的世界,一个被赋予了感觉和价值,值得你去投入、去尽力的世界”。实际上,也就是建构为一种“幻象”,或者,布迪厄有时也称之为利益、投资、利比多,这种幻象——比如在司法场中对公平或正义等神圣观念的崇信——在各个场域中具有不同的特定形式。它作为场域的所有成员集体性执着的信念,对于行动者而言,构成了场域具有超验本质的某种东西:它使得行动者认为必须严肃认真地对待游戏,而自己的付出也物有所值。当然,幻象究其实乃是一种特定利益形式,只是历史性建构的一种专断性。幻象是通过习性来召唤行动者进行实践活动的,因而还应该注意习性与场域的互动关系:一方面,习性是场域赖以发生功效的条件,另一方面,习性也是场域作用的一个结果。这就是说,场域也会塑造行动者的习性……因此,一些社会行动者如果立场接近,往往并非他们主动协调的结果,而是他们习性相近、社会空间位置接近的结果。[8]113-114

在中国古代社会,士人的职责就是出仕为官。子夏说:“学而优则仕。”[9]227孟子说:“士之仕也,犹农夫之耕也。”[10]142与此相应的是,士人的责任也十分重大。曾子说:“士不可以不弘毅,任重而道远。”[9]92孟子说:“穷则独善其身,达则兼善天下。”[10]304士人对自己的社会使命有着严肃的自觉。然而在数千年封建社会历史中,士人往往是被打压、被猜忌的对象,从西汉对游士的镇压到唐末朱温对清流的屠杀,从东汉的党锢之祸到明末的东林党祸,可谓是血泪斑斑。因此,北宋成熟、完善的科举制对于士人而言就是弥足珍贵、空前绝后的,王国维、陈寅恪、钱穆、柳诒徵、邓广铭等诸多学者对宋代的高度赞赏主要即在于此。对于北宋士人而言,士人共同体是他们的“场域”,科举考试就是北宋士人进入这个“场域”的“入场费”,通过科举考试也就获得了“特殊代码”。生逢千载难遇的时代,忠君爱民是他们最突出的人格特征,这赋予他们一种以天下为己任的信仰,也就是回到尧舜禹三代盛世的“幻象”。翻检北宋士人文集,会发现从范仲淹、欧阳修、石介等人开始,不要说动荡不堪的魏晋南北朝、晚唐和五代,就是历来公认的强大的汉唐之世,也是他们多有批评的,只有尧舜禹的三代才是他们的理想。这并非是一种文人的空泛游词、夸夸其谈,而是一种“神圣观念的崇信”,一种“执着的信念”。他们为此历经磨难,九死而不悔,因为他们觉得“自己的付出也物有所值”,这也就是学界常说的北宋士人主体意识的高涨,一种舍我其谁的责任感。其积极意义固不用赘言,其消极意义则同样突出:从庆历前后开始,士人如此频繁地陷入各种争论中,如滕子京的公使钱之争、奏邸院之案、狄青的枢密使之争、取士之争、科举方式之争、英宗的濮议之争,以及几乎贯穿北宋中后期的“君子、小人之辨”。他们为此引经据典,毫不退让,论战不休。有的论争当然是有意义的,但有的则是微不足道甚至毫无意义的,但这就是“执着的信念”的表现,涉及“历史性建构的一种专断性”,与“特定的利益形式”相关,也就是和政治理想和政治话语权相关,虽然争论双方的出发点大多是“孤忠一许国”[11]51,“儒者报国,以言为先”[12]335,但其后果则是国事的混乱。在一定意义上可以说,北宋政治因此而兴,也因此而衰。余英时在《朱熹的历史世界》中详细讨论的一个重要问题,即从北宋中后期一直延续到南宋初期的“国是”论,就是一个突出的例子。元人所修的《宋史·食货志》和清人王夫之的《宋论》对其弊病都有充分的揭示,但就宋人自己而言,这些论辩正是忠君爱民的表现,意味着对信仰或“幻象”的坚持。

这一切又与习性相关。习性是布尔迪厄思想的一个关键词,其含义十分复杂,简单地说,就是“思维、认识、评价、行动的模式系统”[13]50。就北宋士人的“文—官”身份而言,为了应举而熟读儒家经典,为了应举而练习诗赋、策论、经义等等,必然又带给他们擅长表达的技艺,这是“文”的身份而有的习性;为了实现自己的政治诉求,必须适应官场法则,学习各种相关内容,这是“官”的身份而有习性。二者交织在一起,就是士人重视名节,以君子自居,博学多识,以学术自傲,以及为了实现自己的政治诉求,党同伐异,在贬斥异己者的同时,构建与自己观念一致的朋党。朋党之争是北宋中后期政治的突出现象,几乎无人能置身其外。朋党的形成是科举制必然而有的产物,正如欧阳修在著名的《朋党论》中所说的:“所守者道义,所行者忠信,所惜者名节。以之修身,则同道而相益;以之事国,则同心而共济。终始如一,此君子之朋也”[14]297。对于这些没有门第可依的科举士人而言,只有与“同道”“同心”者紧密团结,才能实现自己的信仰,这必然会形成朋党。如果我们不去计较党争双方的政见分歧,则在一定意义上可以说,朋党是科举士人的习性所形成的士人共同体;而朋党一旦形成,又会强化士人已有的习性,并增加新的习性。在此意义上可以说,“习性是场域赖以发生功效的条件”,共同体一旦形成,又必然强化、固定士人的习性,这意味着“习性也是场域作用的一个结果”。

二、 科举与士人审美共同体

审美也是士人的“习性”之一,士人共同体的建构与审美密切相关。借用前引朱国华的论述,可以说,一方面,审美是士人共同体发生功效的条件;另一方面,审美也是士人共同体作用的结果。士人共同体也会塑造行动者的习性。一些士人立场接近,是他们审美趣味接近的结果。这包含两方面:

就前者而言,唐代是中国古代历史上的一个审美高峰。苏轼对唐代美学的总结广为人知:“故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变天下之能事毕矣。”[15]2 210这背后也反映了宋人面临的困境和自觉的突破意识:既然审美之“能事毕矣”,则必须寻找新的发展空间。求新求变可以说是宋型文化的一个突出特征,审美也是如此。例如,欧阳修作为奠定宋型文化的庆历士人之一,在政治上有范仲淹、蔡襄、石介等人作为同道,在文学上则未免形单影只。因为范仲淹等人对文学本身兴趣不大,石介等人的文学观则和他大相径庭,尹洙和梅圣俞不仅早早去世,而且成就不高。因此,他在焦急地寻找同道,真可谓“嘤其鸣矣,求其友声”[16]224。他先后赏识、有意栽培曾巩、王安石等人,并在主持著名的嘉祐二年的科考时发现了苏轼、苏辙兄弟。苏轼逐渐成为他最为亲密的同道者,以至于以衣钵传授:“我老将休,付子斯文”[15]1 956。苏轼作为继欧阳修之后的文坛盟主,与苏门四学士、苏门六君子等人的结交同样如此,正如王水照所指出的,这些共同体的形成主要是一个趣味相近的自发行为。因此可以说,欧、苏作为各自时代的文坛盟主,之所以能团结众多的士人,一个重要的原因是审美趣味的相近。布尔迪厄说:“趣味进行分类,为实行分类的人分类:社会主体通过他们对美与丑、优雅与粗俗所做的区分而区分开来,他们在客观分类中的位置便表达或体现在这些区分之中。”[17]9审美趣味在区分的同时也是一种聚集,将不同趣味的人区分,将相同趣味的人聚集。在这种相互欣赏、审美互动的过程中,彼此之间的关系得以加深,共同体逐渐形成。

就后者而言,士人共同体影响了审美趣味的形成与发展。经由科举制选拔的士人有一个共同的身份:集文人、学者、官员身份于一体的“文—官”(7)“政治家、文章家、经术家三位一体, 是宋代‘士大夫之学’的有机构成。”王水照《宋代文学通论》,河南大学出版社1997年版,第27页。,他们虽然在政治上有诸多纷争,甚至发展为势不两立的党争,但在审美趣味上大多相近。换句话说,如果在政治上尚有朋党之分歧,并非一个统一的共同体,在审美上则基本上是一个趣味相同的共同体。例如,张方平与欧阳修在政治上颇有分歧,早年就素不相能;后来欧阳修等人推行庆历新政时,张方平更是坚定的反对者。但他在四川任职时发现了苏洵父子的才华,写信向欧阳修推荐,欧阳修并没有因为张方平的缘故心存芥蒂,反而是在读完苏洵父子的文章后,激赏不已,竭力引荐,最终成就了“三苏”。这固然可以见出士人心胸的开阔,更说明他们审美趣味的相同。再如,沈括是王安石变法的支持者,但《梦溪笔谈》的最后一卷“书画”突出的观点是重“意”而轻“形”,与反对变法的欧阳修、苏轼的观点颇为相近,尤其是其中对董源、巨然画的阐发更是影响到米芾,并被明代董其昌继承,奠定了绘画史的南、北宗之说。可以说,具有相同出身、相同知识背景的士人经过科举选拔成为官员,虽然其“官”的理念可能有同有异,但其“文”的身份决定了他们在审美趣味上的一致性。布尔迪厄说:“如同任何一种趣味,审美配置起聚集和分隔作用:作为与生活条件的一个特定等级相关的影响的产物,它将所有成为类似条件产物的人聚集在一起,但将他们按照他们拥有的最根本的东西与其他所有人分隔,因为趣味是一个人的全部所有即人和物的原则,是一个人对别人而言之全部所是的原则,是一个人借以给自身分类被分类的东西的原则。”[17]92-93这当然不是说他们审美风格的雷同,恰恰相反,北宋文艺的个性色彩非常明显,所谓一致性是指他们整体的审美趣味。换句话说,作为个体的审美风格当然是有差异的,但作为整体的审美趣味则是相同的。例如,就诗歌而言,王安石与苏轼在风格上当然不同,苏轼与黄庭坚也不相同,但北宋士人的身份意味着他们不再满足于唐诗的情景交融,兴象玲珑,而是转向以文为诗,以理为诗,因为他们不再只是单纯的诗人,而是博学多识的学者,忧国忧民的官员。因此,他们的诗歌趣味必然是相同的,南宋严羽所批评的“以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗”的“近代诸公”[18]26主要就是指王安石、苏轼和黄庭坚。诚如论者所云:“在政治领域,他们也是最为活跃的力量,保守和改革划分了他们的政治阵营,但他们在艺术鉴赏上表现出了相似的趣味,甚至在其中实现了和解。”[19]29

洪惠镇说:“中国画家的基本成分是文人士大夫,无论帝王也好,将相也好,中国古代‘学而优则仕’的政治制度,规定了统治阶级的知识化……中国文人士大夫画家在意识里对自我角色的设定,大多先是文人,当官只是职业,画家也是一种职业,文人却是出身。”[20]274-275这段话虽然是针对中国画家而发,但适用于北宋的诗、文、书、画等各个艺术门类。不过需要辨析的是,科举出身的北宋士人对自己的设定首先是“当官”,广为流传的王安石回复欧阳修的一首诗可以说是北宋士人的集体心声:“欲传道义心虽壮,强学文章力已穷。他日若能窥孟子,终身何敢望韩公!”[21]827可以说,他们基本上都不屑于做一个纯粹的文人,学习“文”只是为了应举入仕,为了“当官”,只有“当官”才能兼济天下,实现忠君爱民的信仰。但现实的各种原因导致这种信仰大多归于破灭,成为真正意义上的“幻象”。一个普遍的现象是北宋士人大多有一个从入仕之初到仕途后期的心态转变,即早年的以“当官”自居到晚年的以“文人”自居,欧阳修、王安石、苏轼等莫不如此。其原因很简单,早年初入仕途,未经风险,满怀激情,晚年历经坎坷,信仰破灭。在此意义上,洪惠镇这段话对“文人士大夫”也就是本文所说的“士人”的解释是十分精确的,即当官只是职业,文人却是出身。这种心态对北宋士人共同体的建构具有直接影响,或者说,审美共同体的建构基础就在于此。

其中的关键因素是科举制。我们可以继续借用朱国华对布尔迪厄教育思想的阐释来理解: “学校也构建了神圣群体,使得某些人成为国家精英,使得他们成为某种社会品德或者某种能力的合法垄断者。由此,教育系统参与了事关国家大计的对于符号暴力的合法垄断,并在此过程中发挥着奠基性的决定性作用。还不仅如此。作为国家暴力的拱心石,教育体制还不仅仅借助于学业头衔进行一种新形式的符号支配,而且,还利用教育过程来灌输基于文化专断性的感觉方式、思维方式和审美趣味。”[8]152如果将这里的“学校”“教育系统”“教育体制”都替换成“科举”,则这段话完全适用于北宋。科举对北宋政治、文化等诸多方面的影响是其他任何东西都无与伦比的,北宋历次政治改革都以科举改革为先导,说明他们充分意识到科举的重要性。就士人而言,科举不仅意味着他们有机会“成为国家精英”,成为“合法垄断者”,而且为了应举的读书过程也决定了他们的“感觉方式、思维方式和审美趣味”。北宋科举改革导致审美的变化,这是学界已有充分探讨的。例如欧阳修嘉祐二年(1057)主持科举考试,王安石变法以“三经新义”作为考试内容,元祐更化时期科举的改革等等,都对审美产生了直接的影响。北宋审美的一个突出特点是流派意识的觉醒,其原因也在于此。丹纳说:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”[22]7只有从北宋士人的身份出发,从科举制出发,才能解释北宋审美的发展和特征。英国学者鲍曼的一段话虽然是针对西方知识分子的,但有助于我们更深入地理解这一点:“尽管没有任何制度约束,没有任何特殊的忠于职业的要求的限制,但philosophes远远不只是一群知识分子的个人的集合。他们组成了一个严密的团体,密切而频繁的交流构成了一个网络,其范围包括:la republice des lettres(法语:人文共同体), les societes de pensse(法语:思想共同体),俱乐部,卷帙浩繁的信函,相互评论,互相造访……他们是一个集团,一个自主集团,他们把舆论、著作、言语引为基本的社会粘合剂,并废除所有的其他的社会粘合方式。”[23]33研究北宋者的学者都会注意到北宋士人的一个突出现象,就是相互之间的信件往返、诗歌酬唱、集会活动十分频繁,无论是在数量还是在内容上都急剧增加。(8)这方面的例子不胜枚举,一个例子足以说明:“宋代士人普遍相信劝学是改造社会的重要良方,这一点确凿无疑。但劝学文本的意义绝不止此。当不同地区、不同特质的人群以劝学为题反复书写时,人们团结在以劝学为名的旗号之下,并在多渠道的传播中,向各地广布着共同的价值理念,构建着集体认同,即便没有阅读能力的人群也能在其中获得相关信息”。陆敏珍《黄金屋与圣贤事:两宋的劝学文》,《文学遗产》2021年第1期。如同鲍曼的话所揭示的,他们相互之间的信函、评论以及造访,“密切而频繁的交流构成了一个网络”。他们在这一过程中矫正、明确了自己的审美方向,比如欧阳修与梅圣俞的诗歌酬唱,与石介关于书法的书信往返;元祐时期苏轼和门下弟子对绘画的点评、题跋;苏轼、黄庭坚和子侄之间关于诗歌的信件等,都是在通过舆论、著作和言语,建构“一个自主集团”的审美共同体,而北宋审美的诸多属性、特征也就在这种共同体中逐渐成形。

三、 审美共同体的特征

既然是一个共同体,就意味着有其他的不属于共同体的他者,这说明审美共同体是一种区分,即与不属于这个共同体的审美趣味的区分。首先是士人与其他阶层的身份区分,其次才是审美的区分。就北宋而言,士人是政治和思想的主体,也是审美的主体。鲍曼说: “列维—斯特劳斯和伽达默尔都曾说过,只有与另一种文化或另一种文本遭遇时(需要说明的是,这里的‘遭遇’是从一种纯粹认知、理论态度的角度来说的),知识分子才能够‘理解他们自己’。事实是,与他者的遭遇乃是自我认识的首要条件;以理论术语来表达,就是让对他者而言是前理论的、潜意识的、含混不清的东西具体化、对象化。”[23]10今天所讲的宋型文化主要是指由庆历士人开创、庆历以后的士人发展成熟的文化,以欧阳修、王安石、苏轼和黄庭坚等人为代表。他们是在“与他者的遭遇”中确立自己的身份。就审美而言,是在与其他不同趣味的区分中“理解他们自己”,将自己的审美趣味“具体化、对象化”。大致来说,就是在与北宋以来简易无味的白体、辞藻华美的西昆体以及诘屈聱牙的太学体的区分中发现自己,后来又是在与日益繁荣的市民文化的区分中理解自己。在布尔迪厄看来,“学校实际上就是一种宗教法庭:通过设立边界,将那些在经受了学校的所有重要考试之后被选拔出来的人与普通人区分开来,这样,学校就建构了一个精英群体,并且通过分离行为,赋予这个群体通常只属于神者的一切特征”[24]202。这与鲍曼对古典时代的知识分子的界定很相近,学校就是一个边界的设立,以是否通过学校的考试为标准,将学校内外的人区分为两个群体,从而构建了一个精英群体。这种区分的一个重要内容是审美趣味。“在布迪厄看来,趣味也无非是一种区隔策略的理念武器,趣味作为文化习性的一种突出表现,乃是整体的阶级习性的一个关键性的区隔标志。因之,趣味的重要性表现在它是统治阶级场和文化生产场最重要的斗争筹码。趣味判断调和了感性与理性,界定了什么才是完善的个人,它被视为真正的贵族气的最可信且不可转授的代码。”[8]266这段话对我们理解北宋士人作为精英群体的启发在于:第一,习性。这是前文已有涉及的。作为被整个社会仰慕、期待和赋予重任的一个群体,科举士人有着雄厚的学术素养、严肃的责任感和良好的审美趣味,这些可以说就是北宋士人的习性。第二,区分。(9)“区隔”也有译作“区分”,在布尔迪厄原著中是同一个词。本文在引文中以译者原文为准,在正文中统一用“区分”。趣味是习性的代表,是精英阶层或者说“贵族”的一个重要属性,是与其他阶层相区隔的“标志”。对于我们今天的人来说,由于社会的进步和教育的普及,对各种文化、艺术都能轻而易举地获得;但对于中国古代社会而言,文字是一种特有的身份属性,所谓“昔者,仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭”[25]571,“孔子成《春秋》而乱臣贼子惧”[10]155。掌握文字本身就是一种“区分”,而北宋士人因此而获得的权力和地位更强化、巩固了他们的精英身份。第三,斗争筹码。北宋是中国古代数千年历史上士人政治地位最高的时代,在审美趣味上更是如此。按照传统的“四民”划分,农、工、商自然不用说,即使是皇权阶层也要受到士人趣味的影响。例如苏轼、黄庭坚对皇室子弟如赵令穰、王诜等人作品居高临下的评点,宋徽宗和蔡京等人对苏轼和其他“元祐党人”的审美趣味更是自觉的沿袭。第四,北宋士人从出身上讲,不是贵族,而是平民。但他们之所以能进入仕途甚至权力中枢,主导政治发展,其关键在于科举,科举的关键又在于“文”(文学、学术)。因此,“文”成为“真正的贵族气的最可信且不可转授的代码”,是否具有“文”成为“完善的个人”的标准。“文”塑造了士人的习性,也塑造了审美趣味。从这个意义上讲,“文”的审美趣味“乃是整体的阶级习性的一个关键性的区隔标志”,北宋审美的诸多特点都可以从这里找到根源。

区分不仅是建构审美共同体的前提,也是贯穿共同体的一个线索。换句话说,区分是审美共同体的根基。首先,与北宋市民文化有关。由于经济的繁荣、商业的发达,北宋市民文化高度发达。因此,必须与市民文化区分。其次,与夷狄文化有关。由于一直面临着西北少数民族政权的威胁,北宋士人的民族危机感特别浓厚,华夏正统论成为士人考虑的一个重要问题。同时,由于佛教的兴盛,不仅是普通平民,就是士人阶层,也大多出入佛门,游戏禅悦。这不仅刺激了北宋儒学复兴,也在审美上促成了雅的趣味兴趣。在此背景下,审美共同体的建构就不仅是一个美学问题,而是精英阶层对文化正统的一种思考。在朱国华看来,“尽管存在着趣味的分野,但是,在一给定的社会构型中,所有的行动者共享着一整套基本的感知图式,它们直观地客观化为无数的二元对立:尊/卑、雅/俗、高/下、智/愚、强/弱、灵/肉、轻/重、广/狭、自由/强制、独特/平庸等等,这些区隔实际上都基于一个最基本的对立,即统治/被统治的对立”[8]267。联系北宋的时代背景,我们可以接着最后一句说:这种对立不仅是北宋政权内“士人/市民”的对立,也是“正统/非正统”的对立。关于北宋士人审美的雅俗之辨,一般都会归为前者,即士人阶层与市民阶层的区分,但如果仅限于此,似乎是不够的,还应该考虑士人共同体维护民族正统、国家正统、文化正统的因素。“正统论”是北宋士人论辩的一个重要话题,庆历之际的诸多士人参与其中,今人大多难以理解这一现象。这其实牵涉到深层次的国之根基的问题,不妨以欧阳修《正统论上》的一段话来说明:“尧、舜之相传,三代之相代,或以至公,或以大义,皆得天下之正,合天下于一,是以君子不论也,其帝王之理得而始终之分明故也。及后世之乱,僭伪兴而盗窃作,由是有居其正而不能合天下于一者,周平王之有吴、徐是也;有合天下于一而不得居其正者,前世谓秦为闰是也。由是正统之论兴焉”[14]267。北宋士人大多以尧舜禹三代为理想,他们一次又一次改革的旗号就是回到三代。这是士人共同体的一个基本信仰,也可以说是一个重要标志。与此相应,在审美上必然也要维护一种“正统”,或者说,审美共同体也要建构一种“正统”。只有从这个角度,我们才能真正理解北宋审美中为何有如此强烈的区分意识。进而言之,其基本思路是:政权正统需要士人建构,建构正统需要士人共同体的努力,审美也要参与、服从于建构正统的宏大目标。我们已经多次强调北宋士人自觉的主体意识、强烈的历史责任感,北宋政治的诸多问题都可以从这里找到根源,审美上同样如此。在儒家最早的经典之一《诗经》里,作为“风雅颂”之一的“雅”,其含义是“正”,指朝廷正乐西周王畿的乐调。《说文解字》段玉裁注曰:“雅之训,亦云‘素也。正也。’”[26]251可见,“雅”的本义就是“正”。在此意义上,北宋士人对“正统论”的争论本身就包含着对“雅”的追求。

由此我们就可以理解一个审美现象:北宋各种文艺类型中士人主体的突出。文人画发端于北宋,盛于元、明,但发展到清代逐渐程式化、僵化。晚清受辱于列强的现实促使士人反思传统文化之弊端,文人画也受到猛烈抨击。陈衡恪先生则一反时代风气,为文人画正名,其《文人画之价值》中的一段话对我们理解北宋审美颇有启发:“文人画有何奇哉?不过发挥其性灵与感想而已。试问文人之事何事邪?无非文辞诗赋而已。文辞诗赋之材料主,无非山川草木、禽兽虫鱼及寻常目所接触之物而已。其所感想,无非人情世故、古往今来之变迁而已。试问画家所画之材料,是否与文人同?若与之同,则文人以其材料寄托其人情世故、古往今来之感想,则画也谓之文亦可,谓之画亦可。而山川草木、禽兽虫鱼、寻常目所接触之物,信手拈来,头头是道。譬如耳目鼻舌,笔墨也;声色臭味者,山川鸟兽虫鱼、寻常目所接触之物也;而所以能视听言动触发者,乃人之精神所主司运用也”[27]168。这段话不能仅仅从绘画的角度去理解,它突出的是作为创作主体的文人在绘画以及文辞诗赋中的强烈的主体性,用明代袁宏道的话说,就是:“有宋欧、苏辈出,大变晚习,于物无所不收,于法无所不有,于情无所不畅,于境无所不取,滔滔莽莽,有若江河”[28]710。对于这些科举出身的士人而言,学术知识与文学技巧相结合,使得他们能够在一切“物”“法”“情”“境”中挥洒自如,驰骋才情,面对“山川、草木、禽兽、虫鱼寻常目所接触之物,信手拈来,头头是道”,世间万物,都可以成为“人之精神所主司运用”的对象。我们常说宋人审美,无论是诗书词画,都有“重意”“雅化”的倾向,这当然有审美自身的发展规律,但更应该从士人审美共同体的角度去理解:为了维护正统,必须将自己的意见、观点在审美对象中凸显出来,此为“重意”。“雅化”则包含两方面:一方面,万事万物皆可成为审美对象,此为以俗入雅;另一方面,万事万物都是为我所用、为我代言的对象,此为化俗为雅。二者密切相关,“重意”是为了“雅化”,“雅”在“意”中体现。

美国学者托马斯·库恩的《科学革命的结构》提出了“范式”概念,在中外学界均有重大影响。库恩认为:“一个范式就是一个公认的模型或模式(Pattern)”,“当范式变化时,通常决定问题和解答的正当性的标准,也会发生重大改变”。[29]100北宋作为中国古代封建历史的一个重要转折点,对于后世的影响主要体现在各种“范式”的确立: 在政治上,中国进入钱穆所说的“平民社会”;在文学上,古文成为此后科举考试的文体;在思想上,儒家经义成为科举考试的内容;在绘画上,进入郑午昌所说的“文学化时期”。概而言之,科举出身的士人共同体所确立的政治思想和审美趣味成为一种“范式”。库恩说:“我们已经知道,科学共同体取得一个范式就是有了一个选择问题的标准,当范式被视为理所当然时,这些选择的问题可以被认为是有解的问题。在很大程度上,只有对这些问题,科学共同体才承认是科学的问题,才会鼓励它的成员去研究它们。”[29]34审美共同体同样如此: 古文的盛行,儒学的复兴,“士人画”的确立,书法上的“重意”,雅化的趣味,这一切都意味着在科举制的指引下,北宋士人审美共同体得以建构,在此基础上又确立了此后中国美学史的范式。

英国学者斯金纳开创的“历史语境主义”是近年来盛行于欧美史学界的一个流派,其主要思想是:“斯金纳和剑桥学派的其他学者们创造出了一种不同于以往的对待历史文本的研究和解释的特殊方式,‘不去专门研究主要的理论家,即经典作家,而是集中探讨产生他们作品的比较一般的社会和知识源泉’。并且将从思想家文本中来研究思想家的思想转换为研究思想家在什么状态下创作出了这样的文本,使用这样的词汇来表达自己的思想。这也意味着要将思想家的文本(text)放在其所处的语境中(context)来研究。这样的研究方法也被称为‘语境主义’(contextualism)”[30]。这对我们的研究具有启发意义。由于学科划分的原因,今天的学术研究往往集中于单个经典文本的研究,却不同程度地忽视了这些文本产生的历史语境。就本文而言,我们今天的研究大多是分门别类,例如,将欧阳修、苏轼作为文学家,司马光作为史学家,程颢作为理学家,但就历史本身而言,他们不仅自身都是综合型人才,对其他士人的“文”都有深刻的见解。更重要的是,他们都生活在同一个时代,面临同样的问题,彼此之间有密切的互动,处于同一个士人共同体中。因此,研究北宋美学,也许可以借鉴“历史语境主义”的方法,将单个的作家、作品还原到当时的历史语境中,将他们作为一个共同体,这对我们更全面、更深入地理解北宋美学,应该是有一定意义的。