小学田径类大单元教学设计策略

莫豪庆 贺雷 周勇美

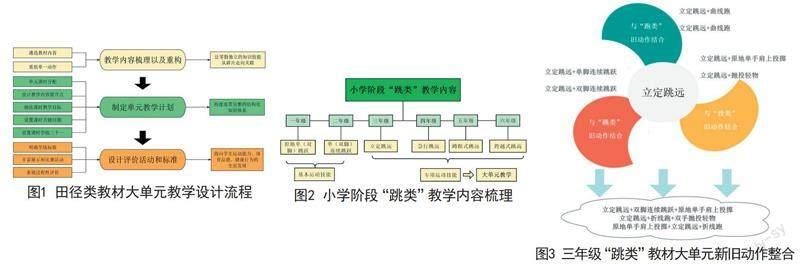

根据《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》[以下简称《义教课程标准(2022年版)》]课程实施计划,田径大单元要设计包含跑、跳、投掷3个亚类项目及其项目组合在内的至少18课时的教学。笔者以三年级田径大单元中“跳类”教材为例,从教学内容梳理以及重构、制订大单元教学计划、设计评价活动和标准3个方面阐述小学田径大单元教学设计的策略(图1)。

一、教学内容梳理及重构

(一)遴选教学内容

“跳类”教材的内容丰富多彩,随着跳跃的方向、距离、高度、节奏、单双脚等维度的变化,以及场地环境、个人或合作形式的变化,可以表现出多种形式的跳跃动作。进行大单元教学,更有利于教师从促进学生核心素养养成和全面发展的角度,认真分析、选择和设计教学内容,实现从“多而杂”到“少而精”的内容整合。同时为了顺应《义教课程标准(2022年版)》关于加强学段衔接的要求,教学内容的选择应更注重学段间的关联逻辑,确保学生在学习过程中能够按照一定的次序和步骤逐步掌握知识和技能。

第一步:梳理人民教育出版社《体育与健康》教科书和《浙江省中小学体育与健康课程指导纲要》(以下简称《指导纲要》)中小学3个水平的所有“跳类”教学内容,把多种形式的跳跃具化到更明确的练习内容。第二步:按照原地单次跳跃、原地(行进间)连续跳跃、原地有远度(高度)的跳跃、简单助跑跳跃、有远度的助跑跳跃、有高度的助跑跳跃的难度顺序将所有教学内容分配到6个年级。第三步:通过分析教材前后单元知识的关联以及不同水平相似教材之间的联系,遴选出小学阶段每个年级适合学生学习且能体现跳类运动本质的“跳类”教学内容(图2)。

经过水平一基本运动技能学练,进入水平二后,学生的身体控制能力和认知能力有了明显提升,因此,从三年级开始,小学田径类大单元教学逐渐过渡到项目组合练习,强调跑、跳、投组合衔接顺畅。

(二)重组单一动作

从单一身体练习到项目组合练习的转变,需要将碎片化的知识与技能融合成动作组合(项目组合),以突出运动技术间的关联与整合,提高学生的综合能力。

1.项目内新旧动作整合,旧知得巩固

寻找“跳类”项目新授教学内容与田径已学技术动作之间的联系,通过组合新学的动作(项目)和已掌握的旧知识与技能形成整体的学习结构,定期复习旧知识与技能,以确保旧知识与技能得以持续巩固,并逐渐提高,形成不断上升的螺旋学习过程。如,三年级的新授内容是立定跳远,而一、二年级学生已经学习了跳跃项目中的单双脚原地以及连续跳跃,学习了跑步项目中的直线跑和曲线跑,还学习了投掷项目中的抛投轻物和原地单手肩上投掷,将这些内容按不同方式组合,就可以融合出具有巩固旧知识与技能效果的动作(项目)组合(图3)。

2.项目间动作整合,能力重迁移

教师将跳类教学内容与其他运动项目已学内容相结合,如体操、篮球、足球等。这种整合方式由于项目的练习形式差别较大,不能看作单纯两项技术的组合,而是这两种项目所代表的运动能力的整合和迁移。

跳跃项目的本质是蹬地起跳能力、腾空控制能力和落地平稳能力,体操、篮球、足球项目的本质又是什么呢?体操项目的本质可以理解为支撑平衡能力、身体姿态控制能力、落地平稳能力,篮球、足球项目的本质可以理解为蹬地移动能力、身体姿态控制能力(即控制支配球的能力)、时空判断能力、战术配合能力。这些项目的共同点是都对下肢蹬地发力移动(跑、跳)、身体姿态的控制(地面、空中)和落地平稳有要求。因此,在对项目间动作进行融合重组时,不能拘泥于动作的完整形式,而应该抓住动作的本质,将2个动作进行融合,重组出具有能力迁移效果的动作(项目)组合(图4)。

动作整合

以“立定跳远+足球射门”组合为例,并不要求学生做出标准的立定跳远动作,而是能够运用立定跳远技术中落地平稳这一运动能力,控制身体快速上步支撑摆腿完成射门,也可以理解为给普通的足球原地射门增加了前置的位移状态,让身体在不稳定的状态中完成既定动作,促进学生对足球射门支撑脚和摆动腿位置、角度的深度理解,提高他们在复杂运动环境中的应用能力。

值得注意的是,聚焦运动本质的项目间组合,应在学生具备一定动作基础的动作巩固自动化阶段进行,教师需要根据不同学情、项目特点,设计符合教学需要的大单元教学内容。

二、制订单元教学计划

(一)确定单元课时分配

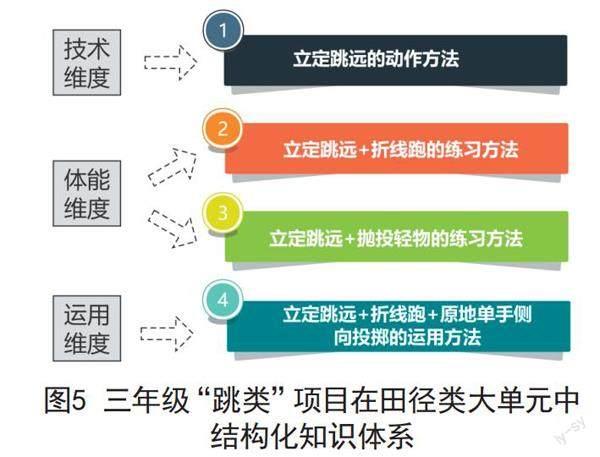

《指导纲要》指出,田径这种体能主导类的项目在分配技术、体能、运用3个维度课时的时候,通常采用“1∶2∶1”的模式。因此,结合整理重组出来的动作(项目)组合,为立定跳远动作设计了包含技术、体能、运用的4个课时(图5)。

(二)设计教学内容提升点

同一教学内容在不同课次中,对学生能力的发展目标应该是递进的,因此,教学内容的主要学练技术要有内容、形式上的拓展和提升,可以是方向、单双脚、单双手、时机等运动技能的要求,也可以是高度、距离、速度、平衡等体能要求。

如,在三年级田径大单元教学中,“连续立定跳远+抛投轻物的练习方法”一课的主要学练技术从基础的“立定跳远”提升为“连续立定跳远+抛投轻物”,通过增加连续跳跃的要求,提升学生反应速度、灵敏性,丰富学生运动体验,加强对立定跳远的完整理解和灵活运用。而“立定三级跳+折线跑的练习方法”一课主要在连续跳跃的基础上,改变了落地形式,在保证蹬地摆臂起跳的基础上与跑的结合能力,进一步提升了对学生协调性和灵敏性的要求,同时发展学生动作速度和“跳+跑”的运动能力。

(三)细化课时学习目标

细化课时学习目标是教学计划中非常重要的环节,它能够帮助教师更好地制订教学计划、设计教学活动、评价学生学习成果(表1)。

(四)设置课时关键问题

课时关键问题是教学中必须面对的重要问题,它指向技术结构或者能力程度,包含协调、快慢、准确等方面的要求(表2)。

(五)设置课时“学练三个一”

《义教课程标准(2022年修订)》要求每节课都要设计完整的学习活动,呈现出结构化教学,将学、练、赛有机结合,而这也正是《指导纲要》所提倡的“学练三个一”,即一节课中要包含单一身体练习、组合练习和游戏(比赛)3个环节。然后,根据不同设计目的的需要,安排不相同的学练内容以实现学习目标(表3)。再将大单元中每一节课按照课程性质和环节设计目的,确定学练内容和学练策略(表4)。

三、设计评价活动和标准

课堂上的展示与比赛,不能只关注学生运动能力的表现,还要主动关注学生体育品德与健康行为的养成,培养他们的合作和沟通能力,全面发展学生核心素养。

(一)明确学练标准,发展学生运动能力

无论是“学、练”阶段,还是比赛运用阶段,“学练标准”都要依据《义教课程标准(2022年版)》学段“学业质量标准”,突出“技术特征”和“行为表现”,围绕学习目标和重难点,从条件(在什么情境中)、行为与表现(做什么和怎么做)、结果(做到什么程度)三要素入手,结合距离、限制条件、次数等进行学练要求和量化标准的设计,落实到单元与课时教学中,关注学生运动能力的发展(表5)。在教学过程中,教师不断给予学生指导和反馈,帮助学生改进技能,最终使得大部分学生都能达到五颗星要求。

(二)丰富展示和比赛活动,培养学生体育品德

丰富展示或比赛评价,通过个人展示、游戏及对抗培养学生克服困难、顽强拼搏的体育精神和互相尊重、公平竞争的体育道德,在双人或小组合作展示或比赛中,培养学生乐于助人,勇于承担不同角色并认真履行职责的体育品格(表6)。

(三)重视过程性评价,养成学生健康行为

在“跳类”项目的教学中,教师不仅要关注学生的跳远或者跳高成绩,更要注重学生健康行为的养成和发展过程。教师需主动关注学生在课内外的表现和进步情况,通过教师即时评价、小组同伴评价和课后个别谈心等方式及时向学生反馈学习情况,帮助他们反思和改进学习方法,养成自主锻炼的良好习惯。学生健康行为的养成离不开身边教师和其他学生的反馈激励,通过过程性的即时评价,能让学生有目标、有榜样,不断驱动他们积极自主练习,收获健康与成長。