缺环跃进与全链逐进:技术追赶的路径抉择

——以民国时期的飞机研制为例

李国峰,冯立昇

(1.内蒙古科技大学 理学院,内蒙古 包头 014010;2.清华大学 科技史暨古文献研究所,北京 100084;3.内蒙古师范大学 科学技术史研究院,内蒙古 呼和浩特 010022)

如何实现技术追赶是所有后发国家面临的课题。现代高科技产业对应的技术链条较长,利用国际分工选择技术链条的某些环节进行追赶,往往能在相对较短的时间内取得一定成绩。但这种追赶路径由于未能掌握整个技术链条而存在相当隐患,容易受制于技术先进的一方。在某些国家大搞“脱钩”“断供”的当下尤其如此。因此,是选择某些技术环节还是整个技术链条进行追赶至关重要,特别是在技术发展的早期,对于能否抓住机会窗口实现技术追赶乃至反超有决定性影响。本文以民国时期的飞机研制为例,探讨技术追赶的路径抉择问题。对于民国时期的飞机研制,学术界的研究比较注意于飞机本身[1-4],甚少关注路径选择问题。鉴于此,本文从技术史视角剖析这一时期飞机研制路径选择之得失,并进一步探究影响路径抉择的因素,总结经验与教训,以期为当今的技术追赶问题提供有益启发。

1 理论回顾与重构

1.1 旧理论的局限

关于技术追赶的理论,国内外均有提出。国外Lee 和Lim 在2001 年提出了路径跟随式追赶(Path Following Catch up)、阶段跳跃式追赶(Stage Skip ping Catch up)和路径创造式追赶(Path Creating Catch up)三种模式论[5]。2008 年国内学者洪勇和苏敬勤在此基础上用轨道概念替代路径和阶段概念,将之扩展成同轨道跟随型、同轨道差异型、异轨道崛起型及后轨道创造型追赶四种模式[6]。

路径跟随式追赶是指后发者跟随先发者相同的技术路径发展技术;阶段跳跃式追赶是后发者也沿着与先行者相同的路径发展技术,但跳跃了其中的某些阶段。国内的同轨道跟随型则指后发国家完全跟随或跳跃式跟随先发国家的步伐依序前进。不难看出,同轨道跟随型模式涵盖了路径跟随式追赶和阶段跳跃式追赶两种模式。

同轨道差异型追赶是指后发国家沿着与先行者相同的轨道发展,在基本特性不变的情况下,某一代产品的发展轨迹与先发国家的发展轨迹产生差异。这种模式实际是国外路径跟随式追赶的变种。

路径创造式追赶即后来者采用的是与先发者不同的技术发展路径。异轨道崛起型追赶是指后发国家的产业沿着与主导先行者不同的轨道发展技术;后轨道创造型追赶是指后发国家在技术早期与先行者同轨发展,但后期创造出自己的技术发展轨道。这两种模式相当于国外的路径创造式追赶。

多年来,很多学者继续研究过技术追赶问题,但对于追赶路径的构建,还没有超越以上划分方法的新模式出现。

上述追赶路径不论是三种还是四种,只是表现形式不同而理论内核并无实质差别。相关概念均立足于产品及其技术下定义,在此基础上讨论追赶问题有一定局限。为便于对类似事实开展讨论,需要引入新概念并建构新理论。

1.2 新理论的建构

技术链的存在有两类情形。一是先制造上游仪器,而后根据仪器的实验结果或发现总结出理论并形成技术,在此基础上研发下游产品,可简化表述为:仪器及技术——理论及技术——产品及技术;二是先提出某种理论,经仪器验证后再指导产品研发,简化为:理论——仪器及技术——产品及技术。两类情形合并为:仪器及技术(或理论)——理论(或仪器及技术)——产品及技术。我们将之定义为全链技术,如果缺少其中的某个环节而链条缩短,例如理论(或仪器及技术)——产品及技术,则定义为缺环技术。

按照这两个概念,建构了链条追赶路径。如果技术后发国家追赶先发国家时,在全链技术的每个环节都发起追赶,直至赶超先发国家,称之为全链逐进路径;如果跳过某个环节,称之为缺环跃进路径。两类路径各包含了两种情形,对于全链逐进而言,如果追赶者在前两个环节实现颠覆性超越,例如发明了本质上不同于先发者的仪器或理论,进而实现产品的赶超,称之为新全链逐进;如果沿用先发者的仪器或理论,实现产品技术的赶超,称之为旧全链逐进。就缺环跃进而言,用相同的划分方法,可分为新缺环跃进与旧缺环跃进。

新理论采用新的路径分类方法,简化了路径数量并提高了适用范围,将之前的三种或四种模式简化为两种。新理论的全链逐进可以涵盖国外的路径跟随式追赶和路径创造式追赶,亦可涵盖国内的同轨道跟随型(完全跟随)、同轨道差异型、异轨道崛起型及后轨道创造型追赶四种模式。缺环跃进可与国外的阶段跳跃式追赶对应,同时也可将国内的同轨道跟随型(跳跃式跟随)、同轨道差异型、异轨道崛起型及后轨道创造型追赶四种模式涵盖在内。

如果将技术追赶的新理论应用于具体的技术领域,将会导出适用于本领域的次级理论与具体路径。本文以航空技术领域的飞机研制为例,先导出航空技术追赶的次级路径,进而探究民国时期飞机研制的路径选择问题。

2 新理论在航空技术领域的次级推导

航空业的核心是飞机,而翼型的设计对于飞机设计特别重要,前者的气动性能对后者的飞行性能具有决定性影响。翼型会影响飞机的巡航速度、起飞和着陆距离、失速速度、操纵质量(尤其是在失速附近),以及整体空气动力效率。“翼型就是飞机的心脏”[7],优秀的翼型设计是飞机研制成功的关键。所谓“翼型”就是飞机机翼或其他升力面的截面形状,飞机飞行性能的提升,就是围绕翼型尤其是机翼的优化展开的。

在航空技术发展早期,航空界普遍认为薄型机翼比厚翼的阻力小,因此飞机设计师钟情于这类翼型。但1917 年普朗特(Ludwig Prandtl,1875—1953)通过风洞①风洞是一种特别设计的管道系统,可通过人工方式产生、控制气流流过悬挂的模型,根据相对运动的原理,模拟飞行器飞行时周围的气体流动情况,为飞行器的气动外形设计积累数据或进行验证。它由英国人弗兰克斯·赫伯特·韦纳姆(Francis Herbert Wenham,1824—1908)于1867 年发明,是一个两端开口的风箱,被称为直流式风洞。1908 年,德国人普朗特(Ludwig Prandtl,1875—1953)将直流式风洞首尾相接,形成环形回路,建造成回流式风洞。(wind tunnel)试验发现,厚度较大的翼型反而较薄翼有更大的升力,说明之前人们猜测的机翼越厚阻力越大不是必然。于是厚型机翼日益受到重视[8]。1908 年至1935 年间翼型的演变是:起初是凸出部位于前部的瓦片形或拱形,渐次演变为上弦线向外弯曲下弦线平直,类似去掉背鳍和尾鳍的海豚体形状,再发展出上下弦线均向外弯曲,前钝后尖的纺锤形或葵花籽外壳的形状。在这一演变过程中,翼型逐渐增厚。普朗特之所以能够做出这一重要发现,得益于他使用了雷诺数②雷诺数是为纪念英国力学家、物理学家、工程师雷诺(Osborne Reynolds,1842—1912)而命名,记作Re,其公式为Re=ρvd/μ,其中ρ是流体密度,v是速度,d是特征长度(例如风洞试验段直径、飞机翼弦尺寸等),μ是流体的粘滞系数。较高的风洞。雷诺数的变化通常会导致飞机气动特性的变化,翼型的厚度和弯度越大,这种影响越明显。

因此,风洞试验在翼型的筛选中起着无可替代的作用。“凡是一种新式飞机未曾制造出来之先,皆按着该飞机的计划,造成一个二、三英尺大的模型,放在风洞里试验”,“试验好多次,得了好结果,而后才正式制造出来”[9]。但由于尺度效应③亦称“缩尺效应”,气动效应的一种,是一种客观存在而用尺度表示的限度效应。例如欲使二个几何相似的物体在流动的流体中满足动力相似,必须保证模型和实物的雷诺数相等,即模型缩小n倍,速度就要增大n倍。的存在,引起模型雷诺数与飞机雷诺数不同,故不能将模型的气动数据直接外推到真实条件下飞机的飞行数据。为使模型与飞机的雷诺数尽可能一致或接近,只有提高风洞雷诺数。而风洞的雷诺数决定于风洞风速、试验段尺寸和气流密度。于是或通过建造更大尺寸的风洞,或采用高压气体,或提高风洞风速的办法来提高雷诺数。

随着风洞技术的进步,气动性能更加优异的翼型不断被设计出来,并用于飞机的研制。例如美国1922 年设计建造了20 个大气压的变密度风洞,而后利用这个风洞的试验结果在1930 年设计了层流翼,进而设计出第二次世界大战期间优秀战斗机P51 野马。

总之,风洞技术的进步推动着翼型不断演变,进而引起飞机的更新换代。航空界有“一代翼型,一代飞机”的说法。考虑到风洞的作用,应该将之扩展成“一代风洞,一代翼型,一代飞机”。就航空技术的发展历程,从技术链的视角观察,航空技术链的主要环节可简化表述为:上游的风洞技术、中游的翼型理论、下游的飞机制造。我们用表1显示该过程。

表1 航空技术链关键链条的发展

根据本文新建的全链技术理论,即仪器——理论——产品,可导出航空领域技术追赶的次级理论与路径:(1)全链逐进为:概念翼型——风洞——成熟翼型——飞机,这是研制飞机的完整程序。(2)缺环跃进为:翼型理论——飞机,即利用技术先行者已经实践过的翼型理论设计飞机,跳过中间的风洞试验环节。这个次级推导可视化为图1。

图1 飞机研制的技术链与追赶路径图示

3 民国时期的飞机研制路径探析

3.1 飞机研制概况

本文所论研制,是指排除仿制、授权组装之外的本土设计与制造。考察整个中国早期航空史,符合这一标准的飞机有21个型号(系列),出自10个研制单位(表2)。位于北京的南苑航空学校最早从事飞机研制工作。起初在福建马尾后迁移到上海的海军制造飞机处研制的型号最多。实现批量制造的不多,只有广东、韶关和第一飞机制造厂三家,这三个厂家还存在前后继承关系。其余多为只制造1架,不过有些型号在历史上很出名,如乐世文1号、爪哇号、中运-1式等。

表2 民国时期飞机研制简表

3.2 居于主流的缺环跃进

考察民国时期的飞机研制,翼型设计是个很好的切入点。中国在这一时期研制的飞机,其翼型绝大部分是通过某种途径获得国外的设计后直接沿用或局部修改后使用,即跳过了风洞试验这个关键环节,属于缺环跃进。

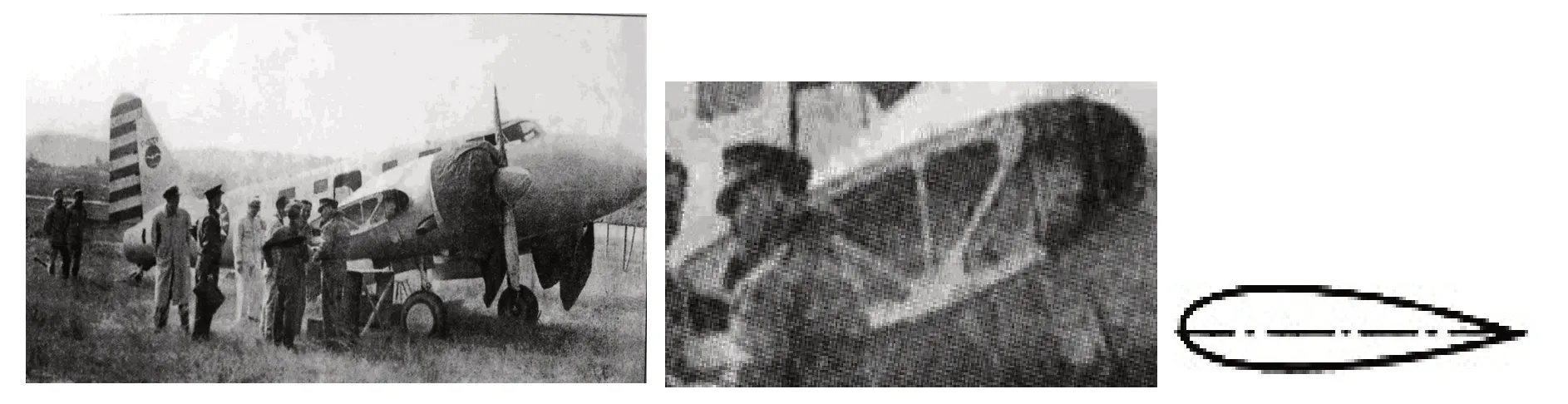

1917 年潘世忠(1889—1930)设计抢车1 号,就是从仿制外国机翼开始[10]。1919年海军制造飞机处研制的第一款飞机“甲型一号”的机翼就酷似寇蒂斯詹妮(Curtiss Jenny)飞机[4]235。1923 年研制成功的乐世文1号也参考过詹妮机[11],但采用了当时较为新颖的厚翼,从图2 可见翼型较为符合1919 年出现的U.S.A.27 型翼。乐世文是杨仙逸聘请美国人阿瑟·瓦尔德(Arthur Wild)和英国人盖·考瓦尔(Guy Colwell)主持设计的,可能是瓦尔德将这个翼型带到中国并应用于飞机的设计当中。

图2 左为乐世文1号飞机,中为其机翼放大图,右为U.S.A.27型翼

缺环跃进的最高成就是“中运”系列运输机的成功研制。该机在第二飞机制造厂新机试造室主任林同骅(1911—2007)主持下,从1942 年开始设计,至1944年8月完成,定名C1010运输机,是中国自行设计试飞成功的首架运输机。该机“一切气动力数据均取于书籍杂志,再由设计人员鉴定应用”[12],即完全依靠计算,而未借助风洞实验。在中运-1 的基础上又改进设计出中运-2 式,结构大体相同,只是内部改进较多,提高了乘坐舒适性[13]。中运-3 则未完成设计。

图3为机场上的中运-2式飞机,机翼尚未安装完整,可见其纵向截面为厚度较大的翼型,神似美国航空顾问委员会1935 年设计的N.A.C.A.23021 型翼,说明设计师当时对翼型的演变情况较为熟悉。对于运输机而言,起飞重量较大,而采用这种厚翼型,容易获得较大的升力。

图3 左为中运-2式飞机,中为其机翼放大图[1]119,右为N.A.C.A.23021型翼

此外,滑翔机是个很好的观察对象。因无动力,此类飞机的飞行性能完全取决于机翼翼型及气动布局。只要选定合适的翼型,研制就有好的基础。例如1941—1942 年中央大学航空系罗荣安(1900—1965)设计的初级滑翔机“中大XG1”就是如此。该机的“机翼剖面形的选择,经过多次考虑和多方的比较,最后才决定采用N.A.C.A.23012 型”厚型翼[14]。这一翼型是经过变密度风洞多次测试才设计出来的,它“有更大的升力系数和更低的仰俯力矩,这正是设计师所追求的”[15]。当时中国并没有变密度风洞,但采用缺环跃进的技术路径获得先行者设计的翼型而规避了风洞问题。

民国时期的飞机研制之所以大多采用缺环跃进的追赶路径,与设计人员的教育背景有很大关系。当时的飞机设计师大多有海外留学经历,对已有的翼型较为熟悉,拿来用即可。前期如海军制造飞机处的设计师巴玉藻(1892—1929)、王助(1893—1965)、王孝丰(?—?)和曾诒经(?—1960)四人,他们1917 年从美国麻省理工学院航空工程系毕业回国。后期如朱家仁(1900—1985)、林同骅(1911—2007)等也毕业于美国麻省理工学院。其中一些人还是能够代表当时世界先进水平的航空工程师,非常熟悉当时的航空理论与技术,对于飞机研制工作驾轻就熟,不必使用风洞开展空气动力学试验,而是直接利用西方国家已经从风洞试验验证过的成果。

缺环跃进在技术上和经济上都甚为合算,省却前期研究过程,少走弯路,缩短研发时间,节省资金,而且沿用经过实践检验的技术,风险较小,成功率相对较高。

然而,没有风洞的不良后果十分严重。风洞不仅是飞机研制必备的、最可靠的试验设施,更是空气动力学新知识的孵化器。通过风洞试验,航空研究不断有新发现,深刻影响了飞机研制理念,最突出的就是翼型理论的变化。从表1 可知,飞机翼型的演变,是上游风洞技术进步导致的。如果位于航空技术链上游的风洞搞不好,下游的飞机研制技术必然进展缓慢。是故,缺环跃进看似为一条捷径,但损害则是长期的,追赶者不可避免地依赖先行者的技术。由于缺环跃进路径的先天不足,国人尝试找回缺失的一环——风洞试验。这就为全链逐进提供了可能。

3.3 迟到且边缘化的全链逐进

1928 年,首次有人倡议中国建造风洞,“若欲自造飞机,必须有风洞模型试验……我国兴办航空,几二十年,乃无人计议及此,几成舍本逐末”[16]。可惜这些真知灼见并未受到多大关注。九一八事变后,风洞问题更加突出,“我们要讲飞机救国,就得去迎头赶上,要迎头赶上就非去研究大气压力学和建筑风管(风洞——笔者注)不可”[17]。1934 年4 月3 日,在航空署于杭州召开的有关航空技术的会议上,通过了航空学校技工李立德所提“设立大规模之风筒实验室及仪器试验室案”[18]。1936 年,钱昌祚(1901—1988)在参观美国航空顾问委员会(N.A.C.A)时,美方人士克拉克(Clark)建议中国建设大型风洞,“可建设较大之风洞,开始从事各种研究,从错误中以求经验,较之袖手无为有益多矣”[19]。

经多方努力,终见实效。1936年4月,清华大学1.5 米风洞建成运行。中央大学通过航空委员会从意大利购进的1.2米风洞,在中央研究院帮助解决配套设施后[20],也在这一年得以运行。清华航空研究所(1936 年成立)1937 年底在南昌建造了大型风洞。风洞的试验段①风洞的一部分,用于安置飞机模型,进行测试。直径4.5~5.4 米,洞体长60~90 米,为当时亚洲最大,其容积足以放进整只机尾、机翼或一台发动机一类的部件[21]。

但这些风洞都没有用于飞机研制。清华大学的风洞只做了一部分基础理论研究[22],北平沦陷后落入敌手。中央大学的风洞只用于教学,南京陷落前风洞的洞体被掩埋,设备被拆卸迁往重庆。1938 年夏,南昌风洞主体完工、即将安装内部设施之际,被日军飞机击中两处,后被遗弃[23]。全链逐进还未开始便被打断。

之后又陆续建造了五座风洞,参与过飞机研制的仅有一座。1940年夏随校南迁昆明的清华航空研究所在昆明建成一座1.5 米风洞,1941 年秋季,为躲避日机轰炸威胁,在昆明郊区白龙潭重建,费时半年。1946 年,清华大学迁回北平时风洞被拆散。1942 年航空研究院在成都建成一座试验段口径为1.5米×2.1米椭圆形的风洞,由于测量精度太差[24],不能用于飞机研制。1945 年中央大学、1948 年清华大学和1949年浙江大学各建造了一座小型风洞,仅用于教学。清华航空研究所受第一飞机制造厂、第二飞机制造厂委托,通过昆明风洞测试了几个在研飞机型号的模型[25],在实践全链逐进路径方面做了一些工作。

在昆明风洞运行期间(图4、图5),第一飞机制造厂研制了研驱-0和研驱-1驱逐机(图6),第二飞机制造厂研制了中运-1和中运-2运输机。这些机型中可能用到风洞试验的是研驱-1(XP-1)。其设计始于1942年,起初由第一飞机制造厂顾问、白俄裔美籍工程师萨克程高(Constantine L.Zakhartchenko)领导的设计小组负责,后改由工务处长雷兆鸿任组织完成,至1944年造成两架。其翼型为反海鸥式前掠翼,其机翼前后缘向前伸展,翼稍弦位于翼根弦前方,与一般飞机机翼向后伸展相反,该设计优点是失速性好,可用升力较大,气动效率更高,是那个时代的新颖翼型。次年初试飞时失速坠毁,后经分析认为是设计失误导致,但其试飞为世界此类飞机之首次[27]。但实际上可能与翼型的风洞试验不足有关。

图4 昆明5英尺风洞外景[26]

图5 昆明风洞结构线示意图

研驱-1 这样采用全链逐进路径研制的飞机,在民国时期是绝对少数,况且没有取得最后的成功,因此全链逐进路径事实上被边缘化了。究其直接原因,在于风洞的问题在战时不易解决。一方面,风洞的数量和规模均不足。清华风洞是一座小型风洞,只能用于基础研究和先进气动技术探索,缺乏用于飞机选型、校核和定型试验的中、大型风洞。另一方面,既有风洞的安全无法得到保障。风洞需要固定在地面上,移动不易,尤其是大型风洞,战时很容易遭到敌方攻击,但当时建造的风洞,并未处于绝对安全的地理位置上,政府也并未建设相应防卫设施,以至于多座风洞毁于日军之手。昆明风洞为躲避日机轰炸,被迫搬迁再建,科研工作受到严重干扰。

3.4 路径抉择的影响因素

民国时期飞机研制的技术追赶路径抉择,除直接受限于风洞建设与发展外,还受航空教育发展、人才储备及政策导引等影响甚深。这些影响因素在各个时期又有所不同,大体可分为三个发展时期:自中国造飞机起至一·二八事变为早期;一·二八事变至抗战胜利为中期;抗战胜利至国民政府垮台为后期。

在早期,中国尚未成规模地正式开展航空工程教育①这一时期仅有北洋政府1918年在福建马尾创办海军飞潜学校,培养了少部分航空人才。该校甲班学飞机制造,乙班学潜艇制造,丙班学发动机制造,每班50人,至1925年毕业学生三届。1926年,该校与福州海军制造学校、福州海军学校合并,统称福州海军学校。,相关人才很少,仅有的航空人才均系留学归国人员,其中一些人还不是专习航空制造,或基于个人兴趣,如李宝焌(1886—1912)、冯如等,或是学习飞行出身,回国后转而从事飞机制造,刘佐成(1883—1943)、谭根、厉汝燕(1888—1944)、潘世忠诸人均属此列。像巴玉藻、王助、王孝丰等留学美国麻省理工学院航空工程系,专习飞机制造的航空工程人才,实是凤毛麟角。在他们之后,陆续有人出国学习航空工程,但人数增长缓慢,截至20 世纪30 年代初只有区区10人[28]。

鉴于人才匮乏,政府在发展飞机方面的政策,聚焦于如何利用人数有限的人才快速制造飞机。加之军阀蜂起,相互间攻伐不断,都将飞机作为威慑攻击对手的工具,注意力只在飞机本身,并无长远规划,急功近利,都是罗致一二人才,制造机架“限量版”的飞机。他们大多没有关注风洞,在飞机制造过程中,事实上有意无意走了一条缺环跃进的技术路径。值得注意的是,北洋政府航空事务处曾经在1920年春派遣南苑航空学校的蒋逵(1893—1984)等六人,赴英国学习航空机械和考察航空事业,他们在英国“斐克斯”飞机厂考察过风洞[29],但并无进一步进展。这种撇开风洞以飞机为中心的政策,一直维持到一·二八事变前夕。南京国民政府于1931年4月20—25日召开全国航空会议,商讨加快中国航空事业的良策,会议的焦点之一是发展航空工业,收到相关提案多达32个[30],而有关风洞的提案却没有一个。

这种政策氛围反过来又对航空教育发展和人才培养造成负面影响,导致高等教育界乃至科学界对于开展高等航空教育并不积极。1929 年,空气动力学大师冯·卡门(Theodore von Kármán,1881—1963)首次来华时,就曾向时任清华大学校长的罗家伦提出发展航空工程科学的建议,但未被罗接受[31]。当时的中央研究院也对航空学术漠不关心,将纯粹科学性的天文研究置于优先位置。对此,冯·卡门认为,应当将研究重点转向与国防有密切联系的航空,而且颇为焦急地指出,“殊感缓急倒置,引以为恨,所盼能亟起直追,犹未晚矣”[32]。

不过,历史地看,作为工业落后国家,中国早期采用缺环跃进路径,致力于解决飞机的“有无”问题,快捷而较为有效。作为发展航空工业的一种技术路径选择,缺环跃进是不得已而为之,有一定合理性。这种追赶路径导致焦点落在制造环节,固然对增加飞机数量有所帮助,却有不能保障飞机性能足够先进等隐忧。

进入中期,随着日本军国主义侵华的加剧,航空救国呼声日隆,政府对于航空教育的政策出现重大转变。在发展高等航空教育、人才储备、政策引导方便做得颇有声色。

1933年10月13日,航空署技术处长钱昌祚致书国防设计委员会秘书厅,认为发展高等航空工程教育为当务之急。建议在中央、交通、浙江三大学中选择一所设立航空学系讲座,并概算成立航空学系专门设备费需要10万元,其中为空气动力学试验室配备小风洞连房屋仪器约需要5 万元。同年10 月23日,清华大学校长梅贻琦(1889—1962)也在致国防设计委员会副秘书长钱昌照(1899—1988)函中提出一份“清华大学工学院增设航空讲座办法草案”[33]。草案中提议建立航空工程实验室,包括风洞等设备需要3万元。

1934 年4 月3 日,航空署在杭州召开技术会议,议程为确定该年度技术设施计划,审议整个航空技术进展之实际方案[18]。8月,国防设计委员会在庐山牯岭召开会议,决定指定国立大学至少两校从速设立航空工程学系。10月8日,国防设计委员会、航空属改组而来的航空委员会、教育部在南京会商,指定中央大学、武汉大学及交通大学应等单位设立航空工程学系,并为其航空工程设备的购置专门拨款。国防设计委员会改组为资源委员会后,1935年8月5日召集教育部和航空委员会会商进展情况。9月16,北洋大学亦向教育部申请设立航空工程学系,其中风洞设备费需9千元[34]。

通过一系列的措施,逐步储备了相当数量的航空人才。一方面,清华大学、中央大学、武汉大学、交通大学和北洋工学院等院校相继开设航空工程教育,培养起来一些飞机设计人才[33]。另一方面,留学生学习航空工程者逐年增加,1936 年为23 人,1937年增加到58~70人[1]163-164。

需要特别注意的是,专门的航空研究机构也成立了。1937年清华大学成立“航空研究所”,1941年在成都成立“航空研究院”。不仅如此,政府当局还提出一个颇为雄心勃勃的计划,在南昌创办颇具规模的中意合资第二飞机制造厂,并配套建设在当时亚洲规模最大的大型风洞。

所有这些,为中国的飞机研制路径由缺环跃进转向全链逐进奠定了基础。然而,这一良好发展势头被日军侵略中断,政策也随之再次转变。因此,抗战后期国民政府的相关政策就向缺环跃进路径倾斜了。1943 年4 月,蒋介石向国民政府军事委员会发出指令,“先集中力量从事飞机之研究及改良工作,尤须注意于材料之制造,使将来可以不借外力自造优良飞机”。这条指令明确将研制飞机的工作重心放在飞机材料研发上,在飞机的气动布局研究上所下功夫不足,很大程度上还是围绕跳过风洞做文章。因为采用完整程序研制飞机,飞行性能的拟定首当其冲,而飞行性能,在发动机相同的情况下,决定于飞机气动布局,即欲走全链逐进路径,不应弱化与风洞有关的事项。

至于后期,国民政府忙于内战,对航空事业的热情大减。出于历史惯性,在航空教育与人才培养方面继续做了一些工作外,政策引导就比较消极了。全链逐进的路径日益萎缩。

总之,早期研制飞机,走缺环跃进基本能够解决有无飞机的问题,飞机的技术性能反而在其次。抗战爆发后,作为武器装备,飞机的性能成为优先考虑要素,需要在研制中采用最新最优的翼型,然而采用缺环逐进跳过风洞试验而沿用已有的翼型设计不能满足要求。由于技术传播的滞后性,加之先发者对军事技术的有意或无意的封锁,追赶者不可能获得最新的翼型设计,必须走全链逐进路径,通过风洞试验自主研制。这说明,技术追赶者的路径抉择,不单纯是技术路径的选择问题,技术以外的政治、军事、经济等因素发挥着不可忽视的影响。中国开始研制飞机时技术壁垒较后来相对较低,如果及时建造风洞并采用全链逐进的追赶路径,航空事业的发展当与现在看到的历史有很大不同,但由于种种条件的限制,从开始就选择了缺环跃进并长期居于主导地位,掉入“陷阱”从而失去了技术扩散早期阶段的“机会”窗口,未能实现从“依附”到“自主”的跨越。

4 结语

全链逐进与缺环跃进两条技术追赶路径有着本质的区别。全链逐进是在整个技术链条上发起追赶,不会遗漏关键技术环节。能够看清全貌,把握发展方向,具有独立性与自主性。缺环跃进只从局部进行追赶,跳过了某些环节,有可能实现捷径先达,不过可能存在陷阱,如果跳过的是关键环节,那么就错过了核心技术的追赶,长此以往就会形成对外部世界的依赖,是一条依赖于先行者的“依附”型路径。

全链逐进与缺环跃进的实施条件差别巨大。前者需要巨大的人力、物力投入和持久的政策支持。相对而言,缺环跃进的技术追赶较为容易实施。不同的国家,可根据本国国情和发展阶段选择不同技术追赶路径。概略而言,中小国家利用国际分工,采取缺环跃进较为适宜,大国则是选择全链逐进较为有利。中国早期的飞机研制,国力羸弱,各方面条件有限,全链逐进的技术追赶路线只是一度存在过且处于边缘化地位,缺环跃进始终占据主导地位。

就当代中国的国内条件和面临的外部环境而言,相对容易的缺环跃进追赶路径绝非上佳选择。近年来国内多个技术领域的遭遇说明,当下国际分工的规则与“契约精神”受到严峻挑战,走缺环跃进的路径易被他国所制约。历史与现实反复警醒世人,走全链逐进的路径是当代中国发展科技的正确道路。