青年理想与实际的初育年龄

胡 波 刘志强

一、研究背景

中国的总和生育率在20世纪90年代初期降至更低水平以下,迄今已三十年。世界银行数据显示,2020年世界总和生育率为2.3,而中国仅为1.3,位列世界倒数第11位,在亚洲仅高于韩国和新加坡。不断走低的总和生育率和初育推迟有关。近些年来,我国人口的初育年龄呈现出明显的推迟趋势。根据人口普查数据,中国女性人口的平均初育年龄从1990年的23.74岁上升到2020年的27.95岁,引起了学界关注。生育时间的早晚与生育的数量、性别紧密相连,一同构成生育的三个基本维度(1)顾宝昌:《论生育和生育转变:数量、时间和性别》,《人口研究》1992年第6期。,然而与数量、性别维度相比,学界对生育时间维度的关注相对不足。从生育时间的角度讨论生育意愿和行为问题,有助于理解青年群体的生活观念和行为方式、明确实施生育支持政策的重点人群,也有助于把握未来可能的生育形势。

生育意愿是指个人或家庭基于对子女的偏好,并在考虑到各种限制条件后,产生的生育愿望表达,具体包括意愿数量、意愿时间和意愿性别等维度。(2)郑真真:《从江苏调查看生育意愿与生育行为》,《人口研究》2011年第2期。(3)Miller W.B., Pasta D.J., “A Model of Fertility Motivation, Desires, and Expectations Early in Women’s Reproductive Careers”,Social Biology,Vol.35,No.3-4,1988,pp.236-250.其中,理想生育年龄即是时间维度的生育意愿,受到个体生育偏好、生命周期、社会规范等多方面影响。实际的生育年龄则是在理想的基础上,进一步考虑外在现实环境和条件后,产生的实际结果。(4)Miller W. B., Pasta D. J., “The Psychology of Child Timing: A Measurement Instrument and a Model”,Journal of Applied Social Psychology,Vol.24,No.3,1994,pp.218-250.与数量、性别类似(5)宋健、阿里米热·阿里木:《育龄女性生育意愿与行为的偏离及家庭生育支持的作用》,《人口研究》2021年第4期。,理想与实际的生育年龄并不简单等同,两者间往往存在着“偏离”(6)Hou J.W.,etal., “Ideal and Actual Childbearing in China: Number, Gender and Timing”,China Population and Development Studies,Vol.3,No.2,2020,pp.1-14.。客观认识人们理想的初育年龄,并细致讨论其与实际初育年龄间的关系,不仅能反映人群主流的生育时间偏好,更有助于我们辨析当前普遍存在的初育推迟是因生育观念变化导致,还是人们被动选择的结果,进而引出可能的政策启示。

本文聚焦青年群体,关注该人群理想与实际的初育年龄,并重点分析来自生活稳定性的影响。青年是生育主力,同时青年时期也是个体接受教育、进入社会、成家立业等多重生命事件密集发生的重要阶段。这种多重性意味着青年会将生育决策与其他生命事件协同考虑。一方面,基于生活质量、生育成本等方面的考虑,很多青年可能在生活稳定后才会生育(7)Melnikas A.J.,Romero D., “Ideal Age at First Birth and Associated Factors among Young Adults in Greater New York City: Findings from the Social Position and Family Formation Study”,Journal of Family Issues,Vol.41,No.3,2020,pp.288-311.;另一方面,为了追求稳定的生活,青年也可能会暂缓生育。因而在理论层面,生活稳定可能是影响理想初育年龄实现的重要因素。

那么,中国青年理想与实际的初育年龄是否存在差距,差距有何呈现,生活稳定性又会如何影响这种差距?这些是本文意图回答的主要问题。分析不仅将有助于了解当前初育推迟的原因;在全面实施三孩生育政策及配套支持措施的背景下,还将为帮助人们实现生育理想提供可能的政策参考。

二、文献综述

(一)理想与实际的初育年龄及两者差距

理想与实际初育年龄的关系,是生育意愿与生育行为关系的一个重要方面。研究发现,生育意愿的同质性较强:目前许多国家的理想生育数量都在两个左右(8)Goldstein J., Lutz W., Testa M. R., “The Emergence of Sub-replacement Family Size Ideals in Europe”,Population Research and Policy Review,Vol.22,2003,pp.479-496.;理想初育年龄在30岁左右(9)Jensen R.E.,Bute J.J., “Fertility-related Perceptions and Behaviors among Low-income Women: Injunctive Norms, Sanctions, and the Assumption of Choice”,Qualitative Health Research,Vol.20,No.11,2010,pp.1573-1584.,随性别和文化差异略有变化。比如,葡萄牙育龄人群的平均理想初育年龄为29.20岁,其中男性为30.11岁,女性为28.70岁(10)Almeida-Santos T. A., Melo C., Macedo A., Ramos M., “Are Women and Men Well Informed about Fertility? Childbearing Intentions, Fertility Knowledge and Information-Gathering Sources in Portugal”,Reproductive Health,Vol.14,No.1,2017,pp.1-9.;加拿大男性平均理想初育年龄为29.50岁,女性为26.80岁(11)Daniluk J.C.,Koert E.,“Childless Canadian Men’s and Women’s Childbearing Intentions, Attitudes towards and Willingness to Use Assisted Human Reproduction”,Human Reproduction,Vol.27,2012,pp.2405-2412.。中国女性的 平均理想初育年龄略低,1995—2012年间保持在25.30岁左右(12)Hou J.W.,etal., “Ideal and Actual Childbearing in China: Number, Gender and Timing”,China Population and Development Studies,Vol.3,No.2,2020,pp.1-14.,不管是在城市还是农村,都保持相对稳定的发展趋势(13)张银锋、侯佳伟:《中国人口实际与理想的生育年龄:1994—2012》,《人口与发展》2016年第2期。。2020年,一项基于河北省保定市在职青年的调查显示,男性和女性理想初育年龄分别为28.84岁和27.20岁。(14)贾志科、罗志华、王思嘉:《城市在职青年的生育时间选择及影响因素——基于983名青年的实证调查分析》,《西北人口》2023年第3期。

与生育意愿保持稳定不同,无论是时期还是队列视角,中国女性实际生育数量都不断下降;实际初育年龄也不断推迟。时期而言,中国女性平均初育年龄在1990—2000年间上升了大约1岁,在2000—2010年间上升了2.6岁左右(15)赵梦晗:《我国妇女生育推迟与近期生育水平变化》,《人口学刊》2016年第1期。;在1995年至2015年间的初育人群中,20—29岁组女性占比不断下降,而30—39岁组占比不断增加(16)宋健、唐诗萌:《1995年以来中国妇女生育模式的特点及变化》,《中国人口科学》2017年第4期。。队列而言,相比于同年龄段的“80后”,“90后”在19—28岁的生育率明显下降,生育高峰明显后移。(17)周宇香:《中国“90后”人口特征及其形成原因解析》,《中国青年研究》2020年第11期。

生育行为相较生育意愿更不稳定的特点,促使中国女性理想生育数量从一开始低于,到逐渐超过实际生育数量(18)侯佳伟、黄四林、辛自强等:《中国人口生育意愿变迁:1980—2011》,《中国社会科学》2014年第4期。,理想初育年龄从一开始高于,到逐渐被实际初育年龄反超。1995—2012年,女性平均实际初育年龄从23.49岁上升至25.78岁,经历了从比平均理想初育年龄低约2岁,到略高于平均理想初育年龄的过程。(19)在经济发展水平、社会文化不同的地区,理想和实际初育年龄的差距有所不同。比如在2012年前后,理想初育年龄在中国城市女性中低于、在农村女性中高于实际初育年龄(20)张银锋、侯佳伟:《中国人口实际与理想的生育年龄:1994—2012》,《人口与发展》2016年第2期。;2004年,英国人口的实际初育年龄大约比理想初育年龄高5岁;而同期奥地利的实际初育年龄仅高0.7岁至1.8岁(21)Paski V., Szalma I., “Age Norms of Childbearing. Early, Ideal and Late Childbearing in European Countries”,Review of Sociology,No.2,2009,pp.57-80.。

(二)生活稳定性与理想/实际生育年龄

生育意愿的影响因素大体可以被总结为社会结构因素、个体心理因素、生物人口学因素三方面。(22)吴帆:《生育意愿研究:理论与实证》,《社会学研究》2020年第4期。类似地,有学者把影响理想初育年龄的因素归结为四个方面:一是包括收入、住房和教育在内的结构/社会地位;二是包括婚姻、成熟度在内的人际/关系;三是包括生物限制、能量在内的健康;四是个人志向和价值选择。(23)Melnikas A.J., Romero D., “Ideal Age at First Birth and Associated Factors among Young Adults in Greater New York City: Findings from the Social Position and Family Formation Study”,Journal Of Family Issues,Vol.41,No.3,2020,pp.288-311.在这些因素中,结构/社会地位关系到个人拥有的资源和应对生育成本的能力,具有十分重要的影响。

生活稳定性是结构/社会地位因素的重要体现,包括教育、工作和经济状况等方面的稳定性(24)Frisén A., Carlsson J., Wngqvist M., “Doesn’t Everyone Want That? It’s Just a Given Swedish Emerging Adults’ Expectations on Future Parenthood and Work/Family Priorities”,Journal of Adolescent Research,Vol.29,No.1,2014,pp.67-88.,是青年重要的价值追求。生活不稳定的青年,其理想初育年龄普遍较高。(25)Lebano A., Jamieson L., “Childbearing in Italy and Spain: Postponement Narratives”,Population And Development Review,Vol.46,2020,pp.121-144.一项质性访谈发现,稳定的工作、收入、住房状况能为青年生育提供安全感、保障感以及一定的物质基础,在生活稳定后再考虑生育被认为是成熟、负责任的表现。(26)Melnikas A.J., Romero D., “Ideal Age at First Birth and Associated Factors among Young Adults in Greater New York City: Findings from the Social Position and Family Formation Study”,Journal of Family Issues,Vol.41,No.3,2020,pp.288-311.国内有学者认为,对“90后”来说,生育不再是人生职责,而是“以经济独立和个性发展为基础的个体化选择”。(27)杨宝琰、吴霜:《从“生育成本约束”到“幸福价值导向”——城市“70后“”80后”和“90后”的生育观变迁》,《西北人口》2021年第6期。很多青年在经济独立和个性发展之后才会考虑生育,其理想初育年龄也就较大。

相比于理想,学者更多关注生活稳定性与实际初育年龄之间的关系,但研究并无一致结论。有研究认为,包括住房、工作、家庭收入等方面的生活不稳定状态会推迟初育年龄。比如,住房价格对生育决策具有“挤出效应”和“财富效应”,既会挤出其他消费品支出,也增加了家庭财富,但其挤出效应更大,因此,住房价格上涨会推迟初育年龄。(28)葛玉好、张雪梅:《房价对家庭生育决策的影响》,《人口研究》2019年第1期。不稳定的工作会提高男性和女性的初育年龄,因为这些工作不利于职业发展,增加了生育带来的贫困风险,也会对个人健康和私生活产生负面影响。(29)Vignoli D., Tocchioni V., Mattei A., “The Impact of Job Uncertainty on First-Birth Postponement”,Advances in Life Course Research,Vol.45,2020.家庭人均收入较高的农村女性,实际初育年龄可能较低(30)顾和军、吕林杰:《中国农村女性劳动参与对生育行为的影响》,《人口与发展》2015年第5期。,而家庭负债会推迟女性的初育年龄,这可能和生育成本、赡养成本有关(31)柳清瑞、刘淑娜:《家庭杠杆率的生育效应及其城乡差异——基于扩展OLG模型的实证检验》,《人口研究》2020年第2期。。

但也有一些研究的结论相反,即认为生活稳定对实际初育年龄也有推迟效应。比如社会经济地位较高,实际初育年龄较大(32)Lazzari E., “Socio-economic Changes in the Age-patterns of Childbearing in Australia”,Australian Population Studies,Vol.3,No.2,2019,pp.34-36.,相比于生活不稳定的人群,拥有稳定住房、稳定工作和较高收入的人群,社会经济地位较高,生育观念往往更现代(33)王鹏:《生命历程?社会经济地位与生育性别偏好》,《山东社会科学》2015年第1期。,他们可能更具有“推迟初育年龄有利于个人和孩子发展”的现代观念。事实上,不少研究结果显示,相比于早育,适当地推迟生育对于父母及子女均有积极作用。例如,对于女性个人而言,初育推迟既有利于增加收入,相较于21岁之前初育,25—28岁初育的女性收入增加最多(34)王俊:《初育年龄推迟对女性收入的影响》,《人口研究》2020年第5期。,也有利于促进劳动参与,相比于23—25岁初育的女性,在25岁之后初育的女性劳动参与可能性更高(35)赵梦晗:《生育年龄如何塑造中国城镇女性的劳动参与行为?》,《人口与经济》2019年第6期。。对于孩子成长而言,初育推迟有利于增加父母照料孩子的资源(36)Mclanahan S., “Diverging Destinies: How Children are Faring under the Second Demographic Transition”,Demography,Vol.41,No.4,2004,pp.607-627.,孩子在校表现也更好:母亲年龄每推迟一岁,10—13岁孩子学校表现会提高0.02至0.04个标准差,行为不当问题也会有所减少(37)Duncan G. J., Lee K. T., Rueda M. R., Kalil A., “Maternal Age and Child Development”,Demography,Vol.55,no.6,2018,pp.2229-2255.;父母在26—29岁孕育的孩子在青春期时的认知能力、教育成就、身心健康等各方面发展最好,过早或过晚生育都不利于孩子发展(38)姚远、程诚:《晚育有利于子代的发展吗?——基于CEPS数据的多维度考察》,《青年研究》2019年第5期。;父母25—34岁生育的孩子,相比于25岁之前,最终受教育程度也更高(39)高嘉敏、郑晓瑛:《亲代生育年龄与子代受教育程度的关系研究》,《人口与发展》2021年第3期。。

此外,除了理想/实际初育年龄本身,一些研究还注意到生活稳定性可能会影响理想与实际初育年龄的差距。在解释生育意愿与生育行为的偏差时,较为成熟的理论或模型有低生育率模型、计划行为理论。低生育率模型认为,有六类因素造成了生育意愿与生育行为的偏差,其中非意愿生育、孩子死亡带来的替补效应和性别偏好有助于促使实际生育数量高于生育意愿;而生育年龄推迟、非自愿不孕不育和竞争性偏好则会促使实际生育数量低于生育意愿。(40)Bongaarts J., “Fertility and Reproductive Preferences in Post-Transitional Societies”,Population and Development Review,Vol.27,2001,pp.260-281.计划行为理论认为生育意愿形成后,受到知觉行为控制和实际控制因素的影响,不一定能实现为生育行为,其中知觉行为控制是指在生育中因资源有限或受到阻碍产生的控制观念,实际控制因素包括住房、工作和收入等。(41)Ajzen I., Klobas, J., “Fertility Intentions: An Approach based on the Theory of Planned Behavior”,Demographic Research,Vol.29,2013,pp.203-232.相关实证研究多侧重数量维度上生育行为与意愿的差距,如有研究发现,有生育意愿的人群中,失业者在三年内生育的可能性明显偏低。(42)茅倬彦、罗昊:《符合二胎政策妇女的生育意愿和生育行为差异——基于计划行为理论的实证研究》,《人口研究》2013年第1期。由此推论,生活不稳定的人群实现理想初育年龄的可能性也较低。

综合来看,已有研究对于生育意愿与生育行为关系的讨论,主要集中在数量维度,较深入地分析了二者偏离的原因,而对时间维度的关注相对较少。在对初育年龄的分析上,侧重于分别讨论理想与实际初育年龄的现状及影响因素,缺少对理想与实际初育年龄偏离的分析。并且,现有研究倾向于从实际初育年龄上升的角度分析初育推迟;但事实上,若同时考虑理想与实际两个方面,初育推迟也可以被理解为“个人实际的初育年龄大于理想的初育年龄”,这一新视角可能为当前初育推迟现象提供新的解释。

三、数据与变量

(一)数据来源

本研究数据来源于中国人民大学人口与发展研究中心于2021年7—8月开展的“低生育率背景下育龄家庭的生育机制与生育支持研究”全国抽样调查。调查对象为调查时点居住在调查地村/居委会半年以上、1971年6月1日—2001年5月31日出生(即截至2021年6月1日时年龄为20—49岁)的在婚女性及其配偶。调查采用分层、多阶段PPS抽样方法,综合考虑地区的已育育龄女性规模、生育水平、地理位置、总人口规模、经济发展水平及区域内部异质性后,最终选择5省(市)10市(区)(分别是上海市浦东新区、闵行区,辽宁省沈阳市、朝阳市,陕西省西安市、汉中市,河南省郑州市、开封市,广西壮族自治区南宁市、河池市)开展调查。调查共获得6023个有效样本,样本分布具有全国代表性。本次调查内容主要包括家庭基本情况、理想初育年龄、生育史、夫妻个人信息等方面,为本文研究提供数据支持。

结合研究内容,本文将研究对象限定为20—44岁初婚、已育青年。考虑到夫妻混合样本不具有样本独立性,我们将妻子样本和丈夫样本分开进行定量分析。数据清理后,最终获得青年妻子3925个,丈夫样本3641个。

(二)变量说明

1.理想初育年龄及其与实际初育年龄的差距。理想初育年龄通过“对于一般家庭而言,您认为生育第一个孩子的最佳年龄是多少岁”这一题项测量。实际初育年龄则由受访者与第一孩的年龄差相减得到。

理想初育年龄与实际初育年龄的差距包括三种情况:(1)实际初育年龄等于理想初育年龄,(2)实际大于理想,(3)实际小于理想。其中(1)表示实现了理想初育年龄,(2)(3)均未实现理想初育年龄。在初育推迟的背景下,我们将这三种类型重新整理成两类:若实际初育年龄大于理想初育年龄,则为“初育推迟”;若实际初育年龄小于等于理想初育年龄,则为“初育未推迟”。

2.生活稳定性。结合文献,并考虑数据可得,本文的生活稳定性包括住房、工作、家庭收入的稳定性。住房稳定性分为“住房稳定”(自有产权住房,包括自建住房、购买商品房、购买国家政策房)和“住房不稳定”(非自有产权住房,包括公有住房、廉租房、公租房、市场上租的商品房、父母/亲戚/朋友的房子、其他)。工作稳定性分为“工作稳定”(体制内工作,包括政府机关/党群组织/国有企事业单位正式职工、军人)和“工作不稳定”(体制外工作或无工作)。家庭收入为家庭年收入,取对数处理,越高则生活越稳定。需要强调的是,本文对于“稳定性”的讨论以数据样本为基准,具有相对意义。

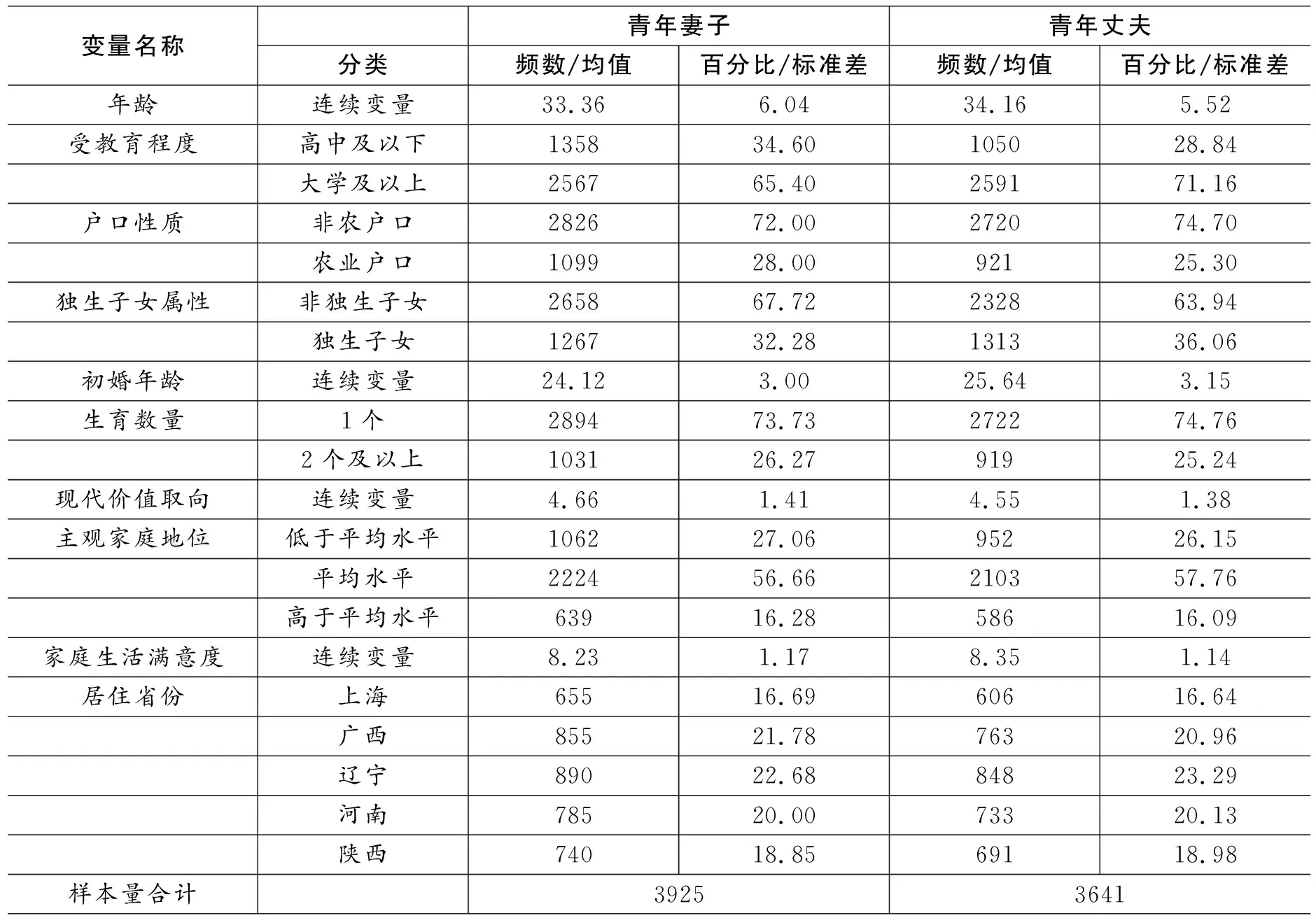

3.控制变量。除了重点关注的生活稳定性变量,本文还将年龄、初婚年龄、户口性质、受教育程度、独生子女属性、现代价值取向、生育数量、主观家庭经济地位、家庭生活满意度、居住省份作为控制变量纳入回归模型。其中,户口性质将“非农户口”“以前是非农户口的居民户口”合并为“非农户口”,“农业户口”“以前是农业户口的居民户口”合并为“农业户口”。受教育程度处理成“高中及以下”“大学及以上”两分类。独生子女属性分为“非独生子女”和“独生子女”两类。现代价值取向由“生育是为了传宗接代、家族兴旺”“养孩子可以防老”两道题(选项为1到4,分别表示从“非常同意”到“非常不同意”)汇总得出,对两道题取值进行加总,数值越大表示价值取向越现代。生育数量分为“1个”和“2个及以上”。主观家庭经济地位分为“低于平均水平”(包含“远低于平均水平”)“平均水平”“高于平均水平”(包含“远高于平均水平”)三类。家庭生活满意度取值为1(“非常不满意”)到10(“非常满意”)。居住省份为“上海”“广西”“辽宁”“河南”“陕西”。控制变量的取值和分布如表1所示。

表1 控制变量取值和分布

四、实证结果分析

(一)已育青年的理想与实际初育年龄

本文首先描述不同青年群体的理想和实际初育年龄、以及初育推迟的现状。表2结果显示,整体而言,已育青年的理想与实际初育年龄差距不大,但初育推迟现象较为普遍。青年妻子的平均理想和实际初育年龄分别为25.12岁和25.86岁,差距为0.74岁;青年丈夫分别为26.83岁和27.37岁,差距为0.54岁;青年夫妻初育推迟(即实际初育年龄大于理想初育年龄)的比例均超过50%。在初育推迟的人群中,妻子和丈夫分别平均推迟3.35岁和3.17岁,说明大部分青年趋向“被动性晚育”(43)穆光宗、林进龙:《论生育友好型社会——内生性低生育阶段的风险与治理》,《探索与争鸣》2021年第7期。,他们理想在合适的年龄生育一孩,却未能如愿。

表2 不同特征已育青年的理想/实际初育年龄(岁)、初育推迟比例(%)

一般认为,出生队列较晚、年纪较轻,则实际初育年龄较高。本文却发现,相比于30—44岁的夫妻,20—29岁组的夫妻理想和实际初育年龄、初育推迟比例明显偏低。可能的原因是,本数据20—29岁组人群中,有较大比例(妻子为38.33%,丈夫为45.12%)未生育,他们未来的实际初育年龄、初育推迟比例会高于同年龄的已育人群。

非农户口比农业户口的青年夫妻理想和实际初育年龄都更大,初育推迟比例也明显更高。和农业户口人群相比较,在青年妻子中,非农户口人群理想和实际初育年龄分别更高0.46岁和1.11岁,初育推迟比例更高10.87%;在青年丈夫中,非农户口人群理想和实际初育年龄分别更高0.37岁和1.24岁,初育推迟比例更高12.82%。

不同受教育程度的青年夫妻在理想初育年龄、实际初育年龄上差异较大,而在实际与理想初育年龄的差距、初育推迟的比例上差异较小。和高中及以下人群相比较,在理想初育年龄上,大学及以上的青年夫妻均更高约1.20岁;在实际初育年龄上,大学及以上的青年妻子更高0.93岁,青年丈夫更高1.23岁。在实际与理想初育年龄的差距上,大学及以上的青年妻子和丈夫分别为0.72岁和0.56岁,高中及以下的青年妻子和丈夫分别为0.96岁和0.51岁;大学及以上青年妻子和丈夫初育推迟比例仅比高中及以下分别更低0.01%和0.11%。与此类似,不同独生子女属性、生育数量的青年夫妻在理想和实际初育年龄上的差异较大,而在初育推迟比例上的差异较小,独生子女、已育一孩人群理想和实际初育年龄明显较高。

(二)生活稳定性和初育推迟的关系

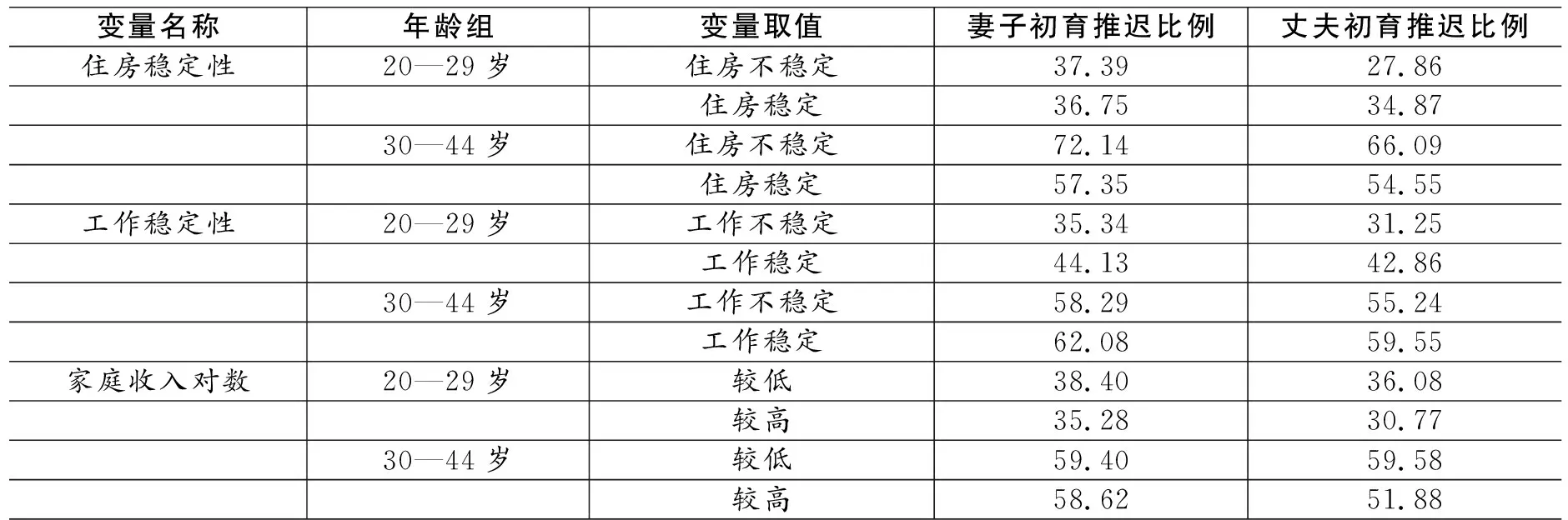

接下来在控制年龄的基础上,进一步探讨生活稳定性和初育推迟之间的关系。表3交叉分析显示,生活稳定性的不同方面与初育推迟间的关系并不一致。其中,住房稳定性、家庭收入和初育推迟之间可能存在负相关关系,而工作稳定性和初育推迟之间可能存在正相关关系。

表3 不同生活稳定性已育青年的初育推迟比例(%)

具体而言,相比于生活不稳定的人群,在30—44岁人群中,住房稳定的妻子初育推迟比例更低14.79%,丈夫更低11.54%;家庭收入较高(44)家庭收入本为连续型变量,为了更好地展示不同家庭收入人群的初育推迟比例差异,本文在此根据中位数将其分成较低和较高两个类别。的妻子初育推迟比例更低0.78%,丈夫更低7.70%;工作稳定的夫妻初育推迟比例反而更高约4%。在20—29岁人群中,住房稳定的妻子初育推迟比例仅更低0.64%,丈夫反而更高7.01%;家庭收入较高的妻子初育推迟比例更低3.12%,丈夫更低5.31%;工作稳定的妻子初育推迟比例更高8.79%,丈夫更高11.61%。

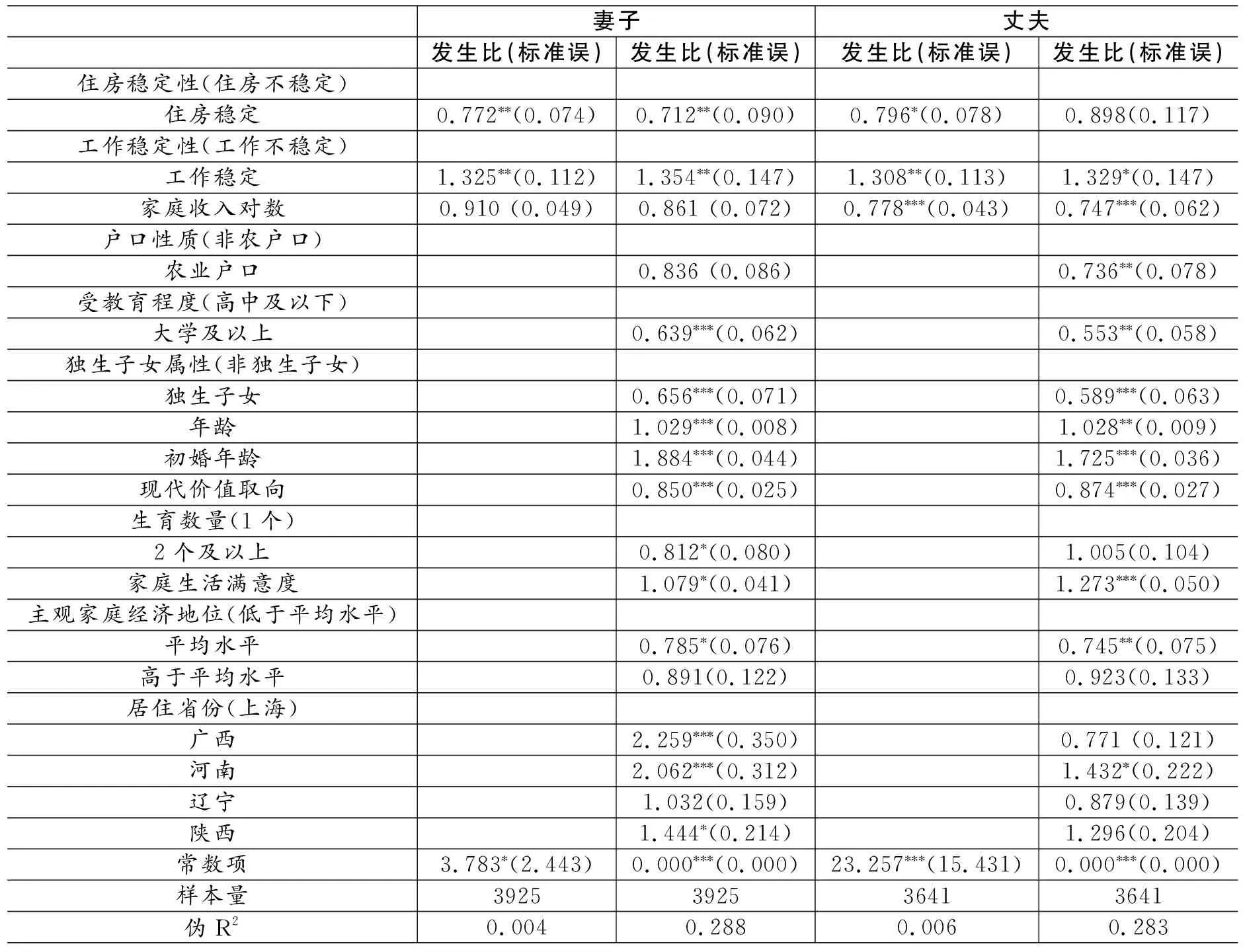

回归模型结果进一步确认了上述分析结果(见表4)。控制其他变量后,住房稳定和较高的家庭收入显著降低青年妻子、青年丈夫初育推迟的可能性。这在一定程度上体现了稳定生活对生育的积极意义。

表4 生活稳定性对已育青年初育推迟的影响

然而,与住房与收入因素不同,稳定的工作对两性初育均有显著的推迟作用。产生这种差异的原因可能是,如文献部分所介绍的,尽管稳定的工作对于年轻人生育也有一定程度的保护作用,但对于很多青年来说,在职业发展初期,工作和生育之间往往存在较大的冲突,这会使得他们可能会出于职业发展考虑而推迟初育。

(三)异质性讨论

表4回归结果显示,不同教育程度、户口性质和独生子女属性的青年在初育推迟上有明显的差异。聚焦这些人口学特征,本文采用分组回归的方法探讨生活稳定性对初育推迟影响的人群异质性(见表5)。结果显示,住房稳定降低了妻子初育推迟的可能性,且在大学及以上、独生子女、非农户口的妻子中更显著。工作稳定提高了已育青年初育推迟的可能性,且在非独生子女、非农户口的妻子中更显著,在大学及以上、非独生子女的丈夫中更显著。较高家庭收入主要降低了丈夫初育推迟的可能性,且在大学及以上、非农户口的丈夫中更显著。

五、结论与讨论

既有研究较少关注生育意愿的时间维度。本文聚焦初育推迟现象,基于“低生育率背景下育龄家庭的生育机制与生育支持研究”2021年全国抽样调查数据,分析中国20—44岁已育青年理想初育年龄与实际初育年龄的差距,并重点关注住房、工作和家庭收入等方面的稳定性对二者差距的影响。文章得出以下主要结论。

第一,我国已育青年的实际初育年龄普遍晚于理想初育年龄。已育青年妻子的平均理想和实际初育年龄分别为25.12岁和25.86岁,青年丈夫则分别为26.83岁和27.37岁,超过50%的已育青年的实际初育年龄超过理想初育年龄,初育推迟普遍存在。这提示,尽管许多年轻人在主观意愿上想要在适龄的时间生育,但往往会受到客观条件限制,“不敢”付诸行动,因而导致“被动性晚育”。

第二,生活稳定性对已育青年初育推迟具有显著影响,但稳定性的不同方面有着截然不同的影响方向。稳定的住房、较高的家庭收入会抑制初育推迟,但稳定的工作提高了初育推迟的可能性。这表明,生活稳定性的影响是矛盾的,既可能是生育的保障,从而降低初育推迟;也可能会强化已育青年对其他目标的追求,如更好的职业发展,进而促使人们推迟初育。

第三,生活稳定性对已育青年初育推迟的影响存在较大的人群差异。生活稳定性的影响在大学及以上、非农户口人群中更为显著。有研究发现,推迟初育年龄对收入的增加作用,在受教育程度较高(大学及以上)、非农户口的女性中更为显著。(45)王俊:《初育年龄推迟对女性收入的影响》,《人口研究》2020年第5期。这和本文的发现类似,二者共同说明,推迟初育年龄会给大学及以上、非农户口人群带来重要的收益,他们在生育时,不仅考虑孩子的数量,还重视初育的时间。

上述分析结果对于破解初育推迟难题具有一定的政策意义。首先,构建生育友好型社会,要求尊重不同人群生育决策的自主性,帮助他们实现多生、少生或者不生,早育或者晚育的意愿。即使部分青年的理想和实际初育年龄较大,也必须予以尊重和加以引导。在各地《人口与计划生育条例》取消“鼓励晚婚、晚育”等表述的背景下,应大力提倡适龄生育,一方面要坚持《婚姻法》规定的结婚年龄底线,另一方面还需重构初育年龄相关的社会规范,进而发挥法律和社会规范对青年理想和实际初育年龄的指导作用。

其次,从住房、工作和收入三方面入手,为青年提供生活保障,帮助他们实现理想的初育年龄。产权住房有助于降低已育青年初育推迟的概率,所以应该稳定房地产市场,为青年提供住房保障和优惠。《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》指出“加强税收、住房等支持政策”,以降低生育成本。应该有针对性地调控房价,大力开发中小户型,让青年夫妻买得起房,帮助青年夫妻顺利实现初育理想。受到生育成本的影响,稳定的工作反而增大了已育青年初育推迟的概率,应保障青年就业合法权益。尤其不能忽视初入职场的青年的生育成本,不论体制内外,应该保障他们在生育后获得应有的收入和职业发展权益。较高的家庭收入有助于抑制初育推迟。应维护就业市场稳定,优化收入分配制度,保障青年的就业和收入。

最后,人群异质性结果表明,应当明确政策重点人群,精准施策。在制定住房政策和就业政策时,应当充分考虑到不同受教育程度、独生子女属性、户口性质青年的住房需求和就业观念,在保障公平的基础上,政策细节应更具针对性。