新型创新组织与国家创新系统演进

刘刚 李伟伟

摘 要:

在第四次工业革命背景下,構建与技术体系变革和技术经济范式转换相适应的创新系统,是一国或地区保持国际竞争优势和实现赶超的关键因素。技术体系变革和技术经济范式转换涉及创新主体的跨学科、跨组织、跨产业和跨区域知识、技术重组和互补性创新。创新主体及其互动方式的多元化催生新型创新组织的涌现和发展,是创新系统演进的重要推动力量。与包括研究型大学、科研院所、工业实验室和企业研发机构在内的传统专业化创新组织相比,新型创新组织的功能边界跨越基础研究、应用开发和市场推广创新环节,属于政府主导的混合组织,兼具网络化和一体化特征。充分发挥政府和市场在创新资源配置中的协同效应和风险社会分摊机制,新型创新组织以应用为导向,推动了基础研究、应用开发、市场推广和规模生产创新循环的形成和发展,加速了技术体系变革和技术经济范式转换,是第四次工业革命背景下国家或区域创新系统演进的新前沿。

关键词:

第四次工业革命;技术体系;技术经济范式;新型创新组织;创新系统

中图分类号:F062.3

文献标识码:A文章编号:1007-2101(2023)06-0035-11

收稿日期:2023-05-24

作者简介:

刘刚(1965-),男,山东济宁人,南开大学教授,博士生导师;

李伟伟(1993-),女,山东济南人,南开大学博士研究生。

一、引言

国家之间技术创新能力的差异,是全球经济发展不均衡的重要因素。新科技革命的兴起和发展,不仅为发达国家保持国际竞争优势提供保障,而且为后发国家实现赶超创造条件。历史的经验表明,后发国家基于新科技革命实现赶超不只是技术赶超,而是技术经济范式的转变和赶超[1]。能否率先实施组织和制度变革,构建与技术体系变革和技术经济范式转换相适应的国家创新系统,是后发国家实现赶超的关键[2]。Freeman[3]将国家创新系统描述为一种由公共和私人部门共同构建的网络,新技术的兴起、引进、改造和扩散都通过这个网络中各个组成部分的活动和相互作用得以实现。

伴随着新兴科技革命的到来,创新组织的涌现和发展是激活创新系统创新活力、推动技术体系变革和技术经济范式转变的关键驱动因素。例如,工业革命以来,工业实验室、研究型大学、公共科研院所、职业技术学院①、企业研发机构和产学研混合组织的出现和发展,通过开展基础研究、产品研发和市场推广活动,促进创新主体之间的互动和协同,加速新技术体系的创新和扩散,成为促进国家创新系统演进、创新能力提升和后发国家实现经济赶超的关键驱动因素。

人工智能是第四次工业革命的核心[4],人工智能科技创新和产业化正在引发新一轮技术体系变革和新技术经济范式转换,为发达国家保持国际竞争优势和后发国家实现经济赶超创造了条件。人工智能来自研究型大学和科研机构的基础研究,人工智能科技创新和产业化则涉及包括企业、政府、大学、科研院所和投资机构在内的多元异质创新主体的跨学科、跨产业、跨组织和跨区域技术重组和互补性创新。如何推动和缩短基础研究成果的商业化周期,促进基础研究、应用开发、市场推广和规模生产之间的良性循环,加快技术创新和扩散的速度,是第四次工业革命背景下新型创新组织兴起和发展的直接动因。

作为后发国家,中国人工智能科技产业的发展内生于经济转型升级过程中创造的智能化需求[5],是应用需求牵引的[6]。中国经济转型升级前沿城市,为了响应区域经济转型升级中出现的智能化需求,由政府主导创建了包括人工智能实验室、研究院和创新中心在内的新型创新组织,以应用为导向集聚全球创新资源和开展前沿技术研发,成为中国人工智能科技创新和产业发展的策源地。2016年以来,在前沿城市的示范引领下,以人工智能科技创新和产业化为导向的新型创新组织在京津冀、长三角和珠三角地区开始规模化涌现。尤其是在政府政策支持下,新型创新组织开始在全国普及,成为国家战略科技力量的重要组成部分。

新科技革命背景下,新型创新组织是否代表了与新一轮技术体系变革和技术经济范式转换相适应的创新组织变革方向,这迫切需要学术界在总结实践经验的基础上做出理论回答。基于此,本文选取京津冀、长三角和珠三角地区的347家人工智能新型创新组织作为研究对象,采用价值网络分析方法,在考察新型创新组织的基本特征、主要功能和发展动力机制的基础上,回答在第四次工业革命背景下新型创新组织与国家创新系统演化的内在逻辑,为国家科技创新战略的制定提供决策参考。

二、文献综述

技术创新包括四种类型:渐进式创新、突变式创新、技术体系变革和技术经济范式变迁[3]。其中,技术体系变革是指能够对若干产业部门产生影响,同时催生新兴产业部门的技术变革。技术经济范式变迁是一种过程,即通过对创新对象的选择确定新的范式,并经过一段时间的发展使其在整个创新系统中扩散,这种扩散包括技术、经济和政治多方力量的复杂互动,影响了几乎所有产业部门发展[1]。技术经济范式变迁不仅涉及技术体系变革和新兴产业部门的出现,而且涉及与之相适应的组织和制度变革。

Perez[7]在论述技术革命和技术经济范式时指出,每次技术革命都提供了一套相互关联的、同类型的技术和组织原则,并在实际中促成了所有经济活动潜在生产率的量子跃迁。第一次工业革命时期,蒸汽技术的广泛应用以及工厂生产组织方式的出现,大大提高了生产效率,使英国成为全球技术领导者[8]。第二次工业革命时期,电力技术被普及应用,研究型大学和企业研发机构出现,并在推动科技革命和技术经济范式的转换过程中发挥积极作用。研究型大学主要从事基础研究,企业研发机构主要从事包括产品开发和工艺创新在内的应用开发和市场推广[9]。研究型大学和企业研发机构之间在创新领域的专业化分工和协作,决定和影响着以美国为代表的发达国家创新能力和水平。第三次工业革命时期,以IT为引领的技术体系变革带来创新主体的多元化和互动方式的多样化。在新的条件下,打破原有的专业化分工格局,促进多元创新主体的互动和协同。如20世纪70年代,由日本通产省及其所属电子综合技术研究所,连同日本富士通、日立、三菱、东芝和日本电气在内的半导体企业共同成立了超大规模集成电路技术研究协会,建立起公共和私营部门共同投资、利益共享和成本共担的机制,使日本成为全球半导体生产第一大国[10]。

进入21世纪,伴随新一轮科技革命的兴起,引发新的技术体系变革和技术经济范式转换。以人工智能为代表的新一代信息技术成为第四次工业革命的核心。人工智能属于通用目的技术[11],具有普遍性、技术动态性和创新互补性特征[12]。作为一个大型技术系统,人工智能技术由包括科技企业、研究型大学、科研机构在内的众多参与者共同开发和推广[13]。与IT技术相比,新一代信息技术的发展进一步改变了信息和知识的生产、传播和交流方式。知识迭代周期缩短,学科交叉日益显著,技术创新与产业化联系更加密切[14],促使创新组织朝着网络化、协同化和生态化方向发展[15],由此催生了新型创新组织的涌现和发展。

早在第三次工业革命时期,Freeman总结日本二战后成功实现技术赶超的经验时指出,技术赶超不是个别技术的赶超,而是技术经济范式的赶超,依赖于国家创新系统对技术创新资源的集成能力、集聚效率和适应性效率,并提出了“国家创新系统”的概念[1]。自此引发了国内外学者对国家创新系统的广泛关注。Nelson[16]将国家创新系统定义为机构和组织的关联网络。Edquist[17]将创新系统定义为影响创新发展、传播和实施的所有重要经济、社会、政治、组织、制度和其他因素的集合。Lundvall[18]将国家创新系统的概念扩大,把客户、市场等元素纳入其中,认为创新系统是指在创新且有用的知识生产、传播和使用过程中相互作用的元素和关系。国内学者路甬祥[19]认为国家创新系统是由科研机构、大学、企业及政府等组成的网络,其目的是提升创新能力和效率。柳卸林和马驰[20]认为国家创新系统是由政府和社会各部门组成的一个组织和制度网络,它们的活动目的旨在推动技术创新。2016年我国《国家创新驱动发展战略纲要》[21]提出,国家创新系统的实质就是各类创新主体协同互动和创新要素、资源能够顺畅流动和进行高效配置的创新生态系统。而创新生态系统是由资源整合的利益相关者(通常包括政府、大学、科研机构、企业和风险投资机构等)为了共同创造价值而组成的协作网络[22-23]。

总结现有学者对国家创新系统的相关研究,本文认为国家创新系统是由多元创新主体及其互动关系所构建的复杂创新网络,创新主体的多样性以及主体间互动关系的異质性将会推动国家创新系统的演进。新科技革命背景下,对现有创新主体功能提出了新的要求:组织边界越来越模糊、主体之间的联系越来越密切、互动越来越频繁。然而,如果创新主体之间缺乏联系,无法充分利用互补性、互动性学习,创造新的知识和技术,将会导致国家创新系统失灵[24]。Metcalfe[25]提出可以通过创造创新系统中缺失的组成部分,发展合作关系来解决创新系统失灵。新创新主体的出现,将会改变创新主体之间的互动方式,提高创新主体的创新效率[24]。我国制度和组织创新的独特优势在于能够调动现有创新主体承担组织自身任务边界外的创新功能,甚至可以根据创新系统存在的机构和功能性缺陷,在短时间内建立承担国家创新使命的公共研发机构[26]。因此,通过组建新型创新组织,加强与不同主体之间的互动关系,实现基础研究、应用开发、市场推广和规模生产各个创新环节的良性循环,是解决新科技革命背景下国家创新系统失灵的重要举措。

新型创新组织是为了适应第四次工业革命而出现的一种新的组织模式,能够充分包容创新主体的多元化和互动方式的多样化,通过促进多元异质创新主体的互动和协同,加速创新资源的整合、流动和重组,实现科技成果的产业化,从而推动国家创新系统的演化,提升国家创新系统的整体效能和生态化发展。因此,对新型创新组织基本特征、功能和发展动力机制的科学分析,是认识和把握第四次工业革命背景下技术体系变革和技术经济范式变迁内在逻辑的关键。

三、研究方法和设计

(一)研究方法

本文以中国人工智能新型创新组织为样本,研究第四次工业革命背景下,新型创新组织发展如何通过推动国家创新系统演化实现技术体系变革和技术经济范式变迁的动力和机制。人工智能是第四次工业革命的核心技术,人工智能科技产业包括人工智能科技的产业化和产业的智能化。前者是指人工智能新兴产业部门的发展,后者则是指人工智能和经济社会的融合发展。作为技术体系变革的结果,人工智能科技产业的发展涉及多元创新主体跨学科、跨组织、跨产业和跨区域的知识、技术重组和互补性创新,是复杂创新网络的形成和演化过程。新型创新组织不仅是复杂创新网络的重要组成部分,而且是多元创新主体知识和技术重组的实施者、组织者和链接者。因此,本文运用价值网络分析方法,通过对我国人工智能新型创新组织价值网络关系数据量化分析,研究新型创新组织推动国家创新系统演化的内在逻辑。

关系数据是价值网络分析方法的关键,本文中的关系数据是指新型创新组织与多元创新主体之间的互动关系。通常主体之间主要围绕知识、技术、人才和资金产生联系,并且基于知识、技术的合作是多元创新主体互动的核心,基于人才和资金的合作是保障技术开发和促进科技成果的重要支撑力量。因此,本文从技术合作、人力资本和投融资三个维度采集关系数据,使数据采集更加全面。

(二)研究设计

作为本文的研究样本,人工智能新型创新组织是指政府主导的以人工智能科技创新和产业发展为导向的创新组织。从创建的时间维度看,人工智能新型创新组织包括两类:一类是2016年之后出现的直接以人工智能技术研发和产业发展为目标创建的创新组织(如之江实验室、深圳鹏城实验室和上海人工智能实验室);另一类则是原有新型研发机构通过内部设立人工智能研发部门发展而来的新型创新组织(如中科院深圳先进技术研究院)。

为了响应人工智能科技产业化和产业智能化市场需求,京津冀、长江三角洲和珠江三角洲地区主要城市率先通过创建新型创新组织的方式推动人工智能技术研发和产业化,使三大区域成为我国人工智能科技产业发展的前沿地带②。到目前为止,我国人工智能新型创新组织集中分布在京津冀、长江三角洲和珠江三角洲地区。本文选择三大区域347家人工智能新型创新组织作为研究样本,研究新型创新组织的基本特征及其促进国家创新系统演化的内在逻辑。

为了构建价值网络和进行关系数据量化分析,本文以347家人工智能新型创新组织为样本节点,通过实际调查和网络公开数据,搜索和采集与新型创新组织存在技术、人力资本、投融资三个维度关系的关系节点和关系数据。其中,技术关系包括技术输入和赋能关系。技术输入是指关系节点为样本节点提供技术支持,技术赋能则是指样本节点为关系节点提供技术支持。核心人力资本关系包括人工智能新型创新组织研发人员的前期学习和工作经验。其中,前期学习经验是指核心人力资本毕业的大学和科研机构,前期工作经验则是指核心人力资本曾经工作过的企业和机构。投融资关系包括投资关系和融资关系。其中,投资是指样本节点为关系节点提供资金,

融资则是指关系节点为样本节点提供资金。为了对关系数据进行统计和量化分析,当样本节点和关系节点存在技术、人力资本和投融资关系时,赋值为“1”。

基于所创建的关系数据集,首先,构建价值网络,通过对包括度数中心度、网络平均路径长度和聚类系数在内的网络结构性指标,分析新型创新组织价值网络的性质和结构性特征。其次,对关系数据进行分类分析,考察新型创新组织与包括研究型大学、企业、政府在内的多元创新主体的互动关系和规则,界定新型创新组织的本质和功能邊界,揭示新型创新组织在技术体系变革和技术经济范式转换中的作用。

四、价值网络分析

(一)价值网络的结构特征

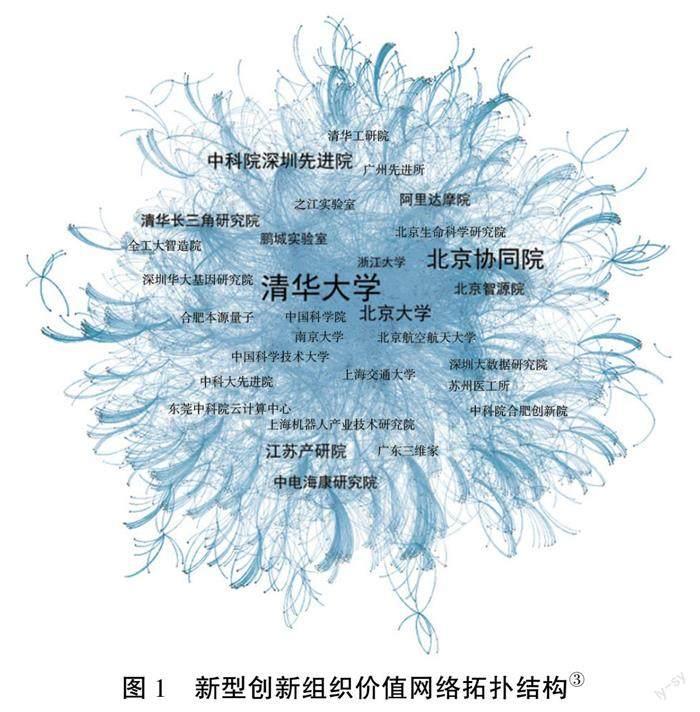

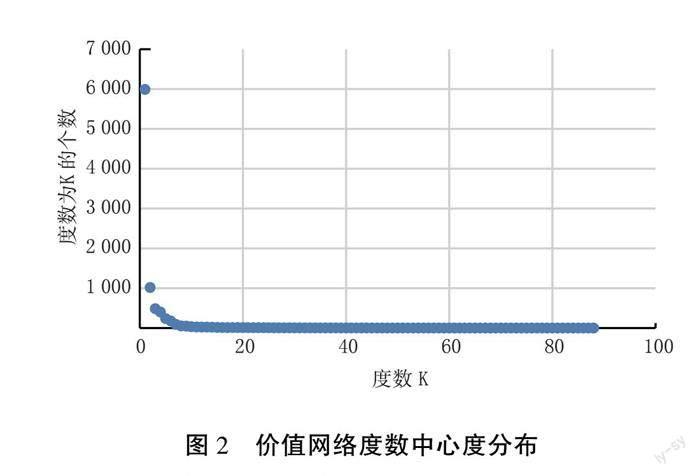

将采集到的347家人工智能新型创新组织三个维度的关系数据输入社会网络分析软件Gephi0.9.2,得到了一个由8 910个节点(企业、机构和组织)和18 301条边(关系)构成的价值网络拓扑结构图(见图1)。如图1所示,中国人工智能新型创新组织价值网络是一个包括新型创新组织、研究型大学、科研院所、企业、政府在内的多元创新主体互动和协同创新的创新网络。网络平均聚类系数为0.025、平均路径长度为5.88、网络密度趋近于0和网络直径15在内的一系列结构性指标表明(见表1),人工智能新型创新组织价值网络属于小世界网络。图2进一步刻画了价值网络节点度数中心度分布情况,可以看出价值网络节点度数中心度呈现幂律分布特征,即网络是由度数中心度高的节点主导,它们构成了价值网络的核心。由此表明,人工智能新型创新组织价值网络属于典型的复杂小世界网络。

从人工智能新型创新组织价值网络度数中心度排名前列的节点看,主要包括两类节点:一是以北京协同创新研究院、中科院深圳先进技术研究院和江苏省产业技术研究院为代表的人工智能新型创新组织;二是以清华大学、北京大学和浙江大学为代表的研究型大学。在度数中心度排名前列的关系节点中,除了包括清华大学、北京大学、浙江大学和中国科学院在内的国内研究型大学和科研机构外,还包括新加坡南洋理工大学和美国斯坦福大学在内的国外著名研究型大学。因此,中国人工智能新型科技创新组织价值网络是高度开放的,在人工智能领域领先的国外研究型大学同样是价值网络的关键节点。

(二)关系数据分析

对关系数据的分析,可以更加深入地了解不同创新主体之间的互动规则,凸显人工智能新型创新组织在推动技术体系变革中的功能特征。本部分对采集到的人工智能新型创新组织在技术合作、核心人力资本和投融资三个维度的关系数据展开详细分析。

1.技术合作关系。

人工智能新型创新组织价值网络是一个包括新型创新组织、研究型大学、科研院所、企业和政府在内的多元创新主体互动的创新网络。在技术合作关系中,新型创新组织的技术合作对象不仅包括企业、研究型大学、科研院所和政府,而且包括医院、产业园区、产业协会和产业联盟。多元创新主体的互动协作是推动人工智能科技创新及产业化的关键动力和机制。其中,研究型大学、企业和科研院所是新型创新组织技术输入的主要来源,企业、政府和研究型大学是新型创新组织的主要技术赋能对象。从技术输入和赋能关系对比看,新型创新组织在人工智能科技创新和产业化过程中扮演“结构洞”角色[27],不仅可以通过吸收研究型大学和科研院所的前沿基础研究成果,根据企业现实和潜在市场需求开展共性和关键技术研发;而且可以通过与企业的技术合作进行技术赋能,推动人工智能科技产业化和产业智能化。

新型创新组织、研究型大学和企业是价值网络的关键创新主体。新型创新组织与研究型大学的技术合作以技术输入为主,与企业的技术合作则以技术赋能为主。通过技术合作关系数据,分析新型创新组织与研究型大学、企业之间技术合作的内容和方式,可以清晰地看到三类创新主体相互作用的动力和机制。

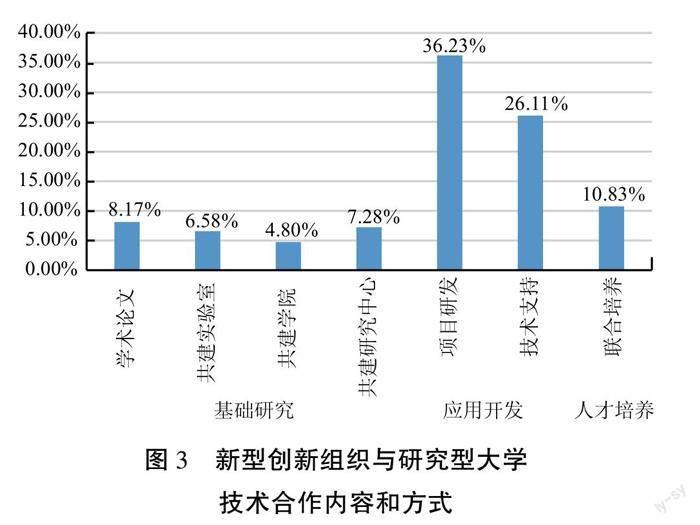

如图3所示,新型创新组织与研究型大学的技术合作内容和方式包括三种类型:基础研究、应用开发和人才培养。其中,排名第一的是应用开发,占比为63.34%;排名第二的是基础研究,占比为26.83%;排名第三的是人才培养,占比为10.83%。

新型创新组织和研究型大学之间在基础研究领域合作方式包括学术论文发表,共建实验室、研究中心和学院。在人工智能基础研究领域,研究型大学的研究成果更具前沿性。新型创新组织通过与研究型大学的合作,一方面可以通过吸收研究型大学前沿科学知识,进一步展开以应用为导向的基础研究;另一方面新型创新组织对产业化前沿技术的研究,同样会推动研究型大学的前沿基础研究。新型创新组织和研究型大学之间的应用开发合作方式包括项目研发合作和技术支持。项目研发大都是由政府资助的共性技术和关键技术研究。在应用开发研究领域,不仅包括研究型大学对新型创新组织的技术赋能,而且包括新型创新组织对研究型大学的技术赋能。与前面两种技术合作方式不同,新型创新组织与研究型大学在人才培养领域的合作,通常以新型创新组织为主导。因为新型创新组织更加掌握产业发展的共性和关键前沿技术,通过合作,研究型大学在人才培养上能够更好地适应产业发展的实际需求。

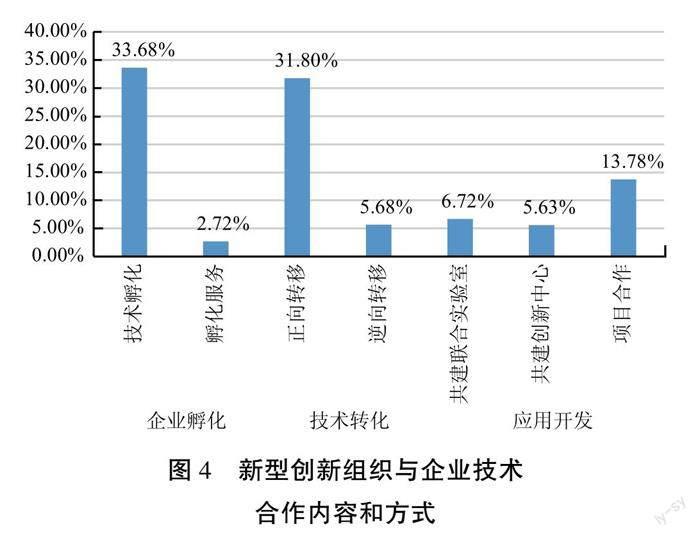

图4描述了新型创新组织与企业的技术合作内容和方式,包括应用开发、技术转化和企业孵化三类。其中,排名第一的是技术转化,占比为37.48%;排名第二的是企业孵化,占比为36.40%;排名第三的是应用开发,占比为26.12%。

新型创新组织和企业之间的应用开发合作方式包括共建联合实验室、共建创新中心和项目合作。通过应用开发合作,新型创新组织研发行业的共性和关键技术,企业则通过合作研发掌握行业前沿技术。与新型创新组织开展应用开发合作研究的主要是大企业,尤其是国家级人工智能开放创新平台和智能化转型中的行业龙头企业。新型创新组织和企业之间的技术转化是双向的,包括正向和逆向转移。正向转移是指新型创新组织将研发成果向企业转化,逆向转移则是指平台企业和核心技术企业向新型创新组织的技术转化。逆向转移的目的是吸收平台和核心技术企业掌握的产业前沿技术支持行业共性和关键技术研发。企业孵化是新型创新组织和企业之间的技术合作方式,属于创新过程的市场推广范畴。新型创新组织的企业孵化包括技术孵化和孵化服务。技术孵化是指通过自建孵化器或孵化基地为初创企业提供技术转化支持,孵化服务则是指为初创企业提供包括技术咨询、资金、人力资本和其他方面的支持。因为同时掌握前沿技术和产业智能化需求,人工智能新型创新组织研发活动的重要方向之一是通过孵化初创企业实现人工智能技术产业化。

通过对新型创新组织与研究型大学和企业之间的互动关系分析可以看出,新型创新组织不仅参与了与研究型大學和企业的应用开发合作,而且参与了与研究型大学的基础研究、人才培养和与企业的技术转化、市场推广合作。其功能边界跨越了基础研究、应用开发和市场推广各个创新环节,加速了技术创新和扩散速度,有利于基础研究成果的商业化。

2.核心人力资本。

核心人力资本是新型创新组织从事科技创新的重要智力支撑。根据新型创新组织核心人力资本关系数据,主要具有如下两方面特征。

一是新型创新组织的创新网络是高度开放的,以美国为代表的发达国家是我国新型创新组织前沿知识、技术和人力资本的重要来源。从核心人力资本前期学习经历和工作经验来源机构的地域分布看,国内机构占比63.50%,国外机构占比36.50%。其中,国内机构主要分布在北京市(占比22.03%),国外机构主要分布在美国(占比20.02%)。在当今全球创新网络发展过程中,来自国外的人才流动是组织知识和技术创新的关键要素[28]。具有国外前期学习经历和工作经验的人力资本不仅可以掌握不同于在本地机构学习和工作获得的知识、技术结构[29],而且可以建立起与国外机构的合作联系。这种通过核心人力资本形成的开放式创新网络,有助于新型创新组织创新能力的提升和更好地融入到全球创新网络中。

二是新型创新组织的核心人力资本来源机构类型是多元化的,包括研究型大学、科研院所、企业和政府。从核心人力资本的前期学习经历和工作经验来源机构类型的分布看,研究型大学、科研院所和企业是新型创新组织核心人力的主要来源机构,占比分别为78.82%、11.80%和8.54%。Solimano[30]将人力资本分为直接生产型人力资本、学术型人力资本、社会部门人力资本和文化产业人力资本四类,本文研究的人力资本主要是对新型创新组织从事科技创新具有重要贡献的核心研发人员,属于学术型人力资本,包括科学家、专家和海内外学生。因此,来源于研究型大学的前期学习经历和工作经验核心人力资本关系数占比较大。部分核心人力资本不仅拥有研究型大学的学习经历,而且具有企业研发工作经验。来自研究型大学和企业的核心人力资本通过基础研究和应用开发领域的知识和技术重组,加速了人工智能技术创新和产业发展。同时,核心人力资本在发达国家研究型大学的学习经历和跨国公司的工作经验,不仅有利于新型创新组织知识和技术的跨国重组,而且有利于以应用需求为导向的全球创新资源集聚。

3.投融资关系。

投资是新型创新组织促进前沿技术转移和转化的一种重要方式。从新型创新组织投资企业的行业类别看,排在第一位的是人工智能行业,占比42.07%;其次是软件与信息服务业,占比16.92%。新型创新组织投资的人工智能企业大多是初创企业,它们获得了来自新型创新组织的技术支持,是新型创新组织的产业化企业。这些企业通常是在新型创新组织的科研成果基础上创办,即将新型创新组织研发的某一项共性关键技术或某一应用领域的核心技术产业化,促进科技成果向市场转化。

融资是新型创新组织创建和从事人工智能科技创新活动的基础,融资渠道的多元化不仅可以保证新型创新组织的正常运营,而且可以分摊创新风险。从融资关系数据看,新型创新组织的融资来源主要包括企业和政府,占比分别为61.97%和22.10%。由于人工智能技术来源于基础研究,涉及多学科知识交叉、技术复杂度高,技术开发具有高风险性和高度不确定性,如果仅由企业投资,必然会导致市场失灵。Mazzucato[31]在分析从互联网到iphone背后的技术时,表明私营部门只有在公共部门进行高风险投资后才有勇气投资,公共部门不仅可以解决创新导致的市场失灵,而且还可以创造和管理市场,在科技创新中发挥着越来越重要的作用。因此,新型创新组织的融资活动汇聚众力,将政府和市场资源有机结合,优化了创新资源的配置机制,分摊了创新风险,加速实现基础研究成果的商业化。

五、新型创新组织与国家创新系统演进逻辑

在新科技革命背景下,通过发展新型创新组织可变革国家创新系统,加速技术体系变革和技术经济范式转换。在价值网络分析的基础上,通过构建一个简单的理论分析框架,本文试图揭示新科技革命背景下,新型创新组织发展如何通过完善国家创新系统推动技术体系变革和技术经济范式转换。

为了简化分析,假设在初始条件下,现有国家创新系统是适应原有技术体系和技术经济范式发展的结果。创新主体包括研究型大学、科研机构、企业研发机构、企业和政府。其中,研究型大学和科研机构主要从事基础研究,企业研发机构从事应用开发和市场推广,企业从事规模生产和制造,政府则通过为研究型大学和科研机构提供公共资金支持开展基础研究。基础研究成果的商业化由市场主导,是研究型大学、科研院所和企业之间知识和技术转移的结果,政府的作用是提供制度保障。

假设新型创新组织的涌现和国家创新系统的演化源于新科技革命引发的新技术体系变革。与渐进式创新和突变式创新相比较,技术体系变革具有两个方面的特征:一是技术体系变革源于研究型大学和科研院所的基础研究;二是新技术体系属于通用目的技术。新技术体系的商业化包括两个部分:一是创造出新的产业部门;二是通过与现有产业部门融合,带动经济社会发展。

同时,假设基于新科技革命的技术体系变革是以全球化为背景的,即国家创新系统是高度开放的。对于基础研究落后的后发国家,创新主体能够通过与发达国家创新主体的知识和技术交流,同步或率先实现基础研究成果的商业化、技术体系变革和技术经济范式转换。

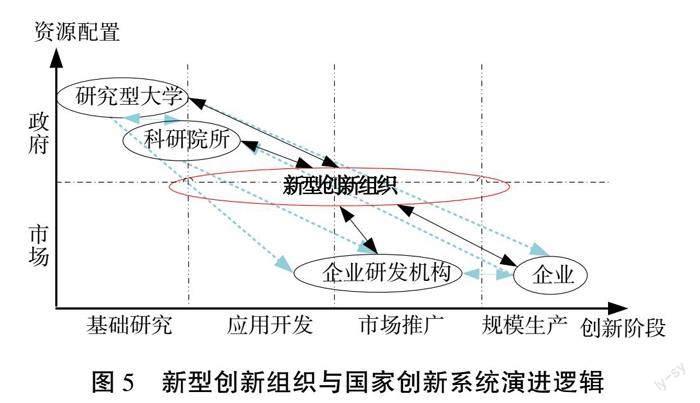

在上述假设条件下,本文提出一个解释基于新科技革命的新型创新组织与国家创新系统演化的内在逻辑分析框架(见图5)。在图5中,纵轴表示创新资源配置机制,即政府还是市场。横轴表示创新阶段,包括基础研究、应用开发、市场推广和规模生产。图中的虚线表示初始条件下国家创新系统中创新主体之间原有知识和技术交流路径,实线则表示新型创新组织出现之后国家创新系统新出现的知识和技术交流路径。

在初始条件下,国家创新系统中的五类创新主体在创新过程四个环节的分工是明确的。其中,研究型大学和科研院所从事基础研究,企业研发机构从事应用开发和市场推广,企业则从事规模生产和制造。研究型大学和科研院所的基础研究成果通过企业研发机构的应用开发,向企业生产和制造环节转移。市场在基础研究成果商业化创新资源配置上发挥主导作用。其中,政府通过为研究型大学和科研院所的基础研究提供资金支持发挥作用,市场则主导企业研发机构和企业的应用开发、市场推广和规模生产。同时,政府通过出台鼓励性政策,依托市场机制推动研究型大学和科研院所的基础研究成果源源不断地向企业研发机构和企业转移。在现有技术体系和技术经济范式下,国家创新系统运行是有效率的。

在新科技革命的条件下,技术体系变革和技术经济范式转换则会引发现有国家创新系统失灵。创新系统失灵集中表现为国家创新系统难以适应技术体系变革和技术经济范式转换的要求,出现基础研究、应用开发、市场推广和规模生产之间的知识和技术转移障碍,不仅表现为基础研究成果难以实现商业化,而且表现为基础研究对应用需求不敏感和无法实现有效供给。

在技术体系变革和技术经济范式转换条件下,创新系统失灵产生的原因主要表现在三个方面。首先,技术体系变革源于基础研究领域的突破性创新。因为基础研究的商业化路径尚没有得到市场验证,存在多种技术路径选择,创新主体面临技术和市场双重不确定性。在信息不完全条件下,基础研究成果商业化技术路径的高度不确定性,制约着研究型大学、科研院所、企业研发机构和企业之间的知识、技术交流和转移。

其次,即使新技术体系基础研究成果的商业化路径是明确的,对于中小企业,尤其是后发国家的中小企业而言,因为缺乏共性和关键技术供给,难以获得新技术体系支撑,同样会出现创新系统失灵。

最后,新科技革命引发的技术体系创新属于通用目的技术变革。新技术体系创新和商业化不仅需要创造出新的产业部门,而且需要通过与其他产业部门融合,才能引领经济和社会发展。因而,新技术体系创新和商业化不仅涉及创新主体的跨学科、跨组织、跨产业、跨部门和跨区域知识、技术重组和互补性创新,而且会伴随新创新主体和创新主体之间新的互动方式的出现。创新主体的多元化、跨边界技术重组和缺乏有效互动方式,都可能导致创新系统失灵现象的出现。

解决技术体系变革和技术经济范式转换引发的创新系统失灵的基本途径,是发展新型创新组织。针对新科技革命背景下基础研究商业化过程中技术和市场的双重不确定性带来的创新资源市场配置失灵,需要引入新的风险社会分摊机制和资源配置方式。

推论1:新型创新组织是推动技术体系变革和技术经济范式转换的风险社会分摊机制。尤其是政府和企业对新技术体系创新风险的社会分摊,能够加速基础研究成果商业化进程。

新型创新组织的融资主体包括政府和企业。政府投资的目的是通过推动基础研究成果的商业化,积累影响和决定一国产业国际竞争力的共性和关键技术。企业则通过投资新型创新组织共性和关键技术研发,可以率先获取前沿技术构建企业核心能力。通过政府和企业共同投资和风险社会分摊,新型创新组织能够加速基础研究成果的商业化,推动技术体系变革和培育未来产业体系。

推论2:面对技术体系变革引发的创新系统失灵,新型创新组织能够充分利用政府和市场两种资源配置机制实现创新资源的有效配置。

市场和政府是资源配置的基本机制。面对技术体系变革和技术经济范式转换带来的高度不确定性,仅仅依靠政府或市场单一资源配置机制难以实现创新资源的有效配置。新型创新组织则融合了市场和政府两种资源配置机制,能够实现创新资源的有效配置。一方面,新型创新组织的研发活动是市场需求导向的,市场机制发挥着基础作用。通过与企业研发机构和生产企业之间的相互联系和作用,市场需求引导新型创新组织的基础研究、应用开发和市场推广活动。另一方面,以实现一国或地区经济社会发展目标为导向,政府通过投资和政策支持推动新型创新组织展开基础研究、行业共性及关键技术研发和市场推广,实现经济结构调整和国际竞争力提升。

推论3:适应技术体系变革和技术经济范式转换,与传统专业化创新组织相比,新型创新组织的功能和边界跨越基础研究、应用开发和市场推广,兼具网络化和一体化组织特征。

与传统专业化创新组织相比较,为了降低基础研究成果商业化风险和实现创新资源有效配置,新型创新组织涵盖基础研究、应用开发和市场推广诸创新环节,同时具有网络化和一体化组织特征。首先,新型创新组织属于网络组织。适应技术体系变革和技术范式转换,新型创新组织发挥创新网络的“极核”和“结构洞”作用,打通基础研究、应用开发、市場推广和规模生产之间的专业化组织边界,推动多元异质创新主体的跨学科、跨组织、跨产业和跨区域知识、技术重组和互补性创新。其次,为了实现高度不确定性条件下的创新资源有效配置,新型创新组织打破传统专业化创新组织的功能和边界,以应用需求为导向,把紧密关联的基础研究、应用开发和市场推广活动纳入一体化组织,加速创新循环的形成和发展。尤其是在技术体系变革和技术经济范式转换的早期阶段,这一组织和制度安排将发挥积极作用。

對于后发国家而言,发展新型创新组织为通过技术体系变革和技术经济范式转换实现赶超创造了条件。与发达国家相比,后发国家的基础研究能力弱,发展新型创新组织可以弥补后发国家在基础研究领域的不足,以应用为导向吸收全球基础研究成果推动新技术体系的产业化和技术经济范式转换。

推论4:以应用需求为导向,通过发展新型创新组织实现全球创新资源的集聚和整合,加速推动新技术体系变革和技术经济范式转换,是后发国家实现赶超的战略选择。

在全球创新网络中,新型创新组织同样发挥“结构洞”作用。一方面,通过吸收和引进发达国家的基础研究成果和人才,新型创新组织通过前沿基础研究和技术开发,能够为后发国家产业发展提供技术支撑;另一方面,新型创新组织的应用开发和市场推广前沿知识和信息能够为全球创新网络的基础研究提供方向。尽管以应用为导向的全球创新资源整合为后发国家有效吸收发达国家基础研究成果创造了条件,但是从长期看,后发国家国家竞争力的持续提升的前提是构建与发达国家相匹敌的基础研究能力。同时,充分利用政府和市场两种资源配置机制,新型创新组织以应用为导向的基础研究可以带动后发国家研究型大学和科研院所基础研究能力的提升。

六、总结和政策建议

基于中国人工智能新型创新组织的价值网络分析和理论探讨,本文的主要结论是,通过发展新型创新组织推动国家创新系统演进,加速技术体系变革和技术经济范式转换,是第四次工业革命背景下国家创新发展战略的重要内涵。与传统创新组织相比,新型创新组织是与新技术体系变革和技术经济范式转换相适应的风险社会分摊机制、资源配置方式和混合组织形态。充分发挥政府和市场力量,积极响应经济转型升级中的技术需求,新型创新组织促进了多元创新主体的跨学科、跨组织、跨产业和跨区域知识、技术交流和互补性创新,加速了基础研究、应用开发、市场推广和规模生产之间创新循环的形成,化解了创新系统失灵,是国家创新系统演进的方向。

本文的政策建议包括:

第一,发展新型创新组织作为发展和壮大国家战略科技力量的重要支撑。近年来,我国国家战略科技创新力量日益呈现出多元化态势。尤其是发挥体制创新优势,新型创新组织在引进和集聚全球创新资源、发展未来科技和产业方面发挥着积极作用,是国家科技战略力量的重要组成部分。

第二,着眼于创新系统的完善和产业创新生态的构建发展新型创新组织。从包括深圳、广州和苏州在内的先进地区的成功经验看,新型创新组织不是传统创新组织的简单替代,而是为了化解创新系统失灵主动开展的组织创新。创新系统失灵产生的重要原因是新技术体系变革中存在的技术和市场高度不确定性,使基础研究产业化过程中难以形成产业创新生态。通过体制和机制创新,新型创新组织有效地促进多元异质创新主体的协同创新和产业创新系统的构建。

第三,发展新型创新组织的目标是孵化未来科技和产业。随着第四次工业革命的发生和发展,未来科技和产业将成为一国或区域参与全球竞争的重要依托。与研究型大学和科研院所相比,新型创新组织能够充分应用政府和市场两种资源配置机制,加速未来科技和产业的孵化和发展。

注释:

①职业技术学院率先在德国创建,为大量的职业技师提供高水平的培训机会。

②中国新一代人工智能发展战略研究发布的《中国新一代人工智能科技产业发展 2021》数据显示,我国人工智能企业主要分布在京津冀、长江三角洲和珠江三角洲,占比分别为31.02%、30.23%和26.39%。

③为了更加清晰显示主要节点的关系结构,图1价值网络拓扑结构图中仅显示了度数中心度排名前30的节点名称(包含样本节点和关系节点)。

参考文献:

[1]克里斯托弗·弗里曼.技术政策与经济绩效:日本国家创新系统的经验[M].张宇轩,译.南京:东南大学出版社,2008:1.

[2]LEE K,MALERBA F. Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems[J]. Research Policy,2017, 46(2): 338-351.

[3]FREEMAN C. Technology Policy and Economic Performance:Lessons from Japan[M]. London: Pinter Publishers, 1987:1.

[4]刘刚,刘晨.人工智能科技产业技术扩散机制与实现策略研究[J].经济纵横,2020(9):109-119.

[5]刘刚.中国智能经济的涌现机制[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2019(5):99-109.

[6]YUNHEPAN. Heading toward Artificial Intelligence 2.0[J]. Engineering, 2016, 2(4):409-413.

[7]卡萝塔·佩蕾丝.技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学[M].田方萌,等译.北京:中国人民大学出版社,2007:14.

[8]克里斯·弗里曼,弗朗西斯科·卢桑.光阴似箭——从工业革命到信息革命[M].沈宏亮,译.北京:中国人民大学出版社,2007:210.

[9]CARLSON W B. The Coordination of Business Organization and Technological Innovation within the Firm: A Case Study of the Thomson-Houston Electric Company in the 1880s[J].Coordination and Information: Historical Perspectives on the Organization of Enterprise, 1995(1): 55-94.

[10]樊春良.国家战略科技力量的演进:世界与中国[J].中国科学院院刊,2021(5):533-543.

[11]GOLDFARB A, TUCKER C. Digital economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019(1): 3-43.

[12]BRESNAHAN T F, TRAJTENBERG M. General purpose technologies "Engines of growth"?[J]. Journal of econometrics, 1995, 65(1): 83-108.

[13]VANNUCCINI S, PRYTKOVA E. Artificial intelligence’s new clothes? From general purpose technology to large technical system[R]. SPRU Working Paper Series,2021.

[14]刘贻新,欧春尧,张光宇,等.新型研发机构成长路径及其特征:科技创新视角[J].广东工业大学学报,2019(5):94-101+110.

[15]张昕蔚.数字经济条件下的创新模式演化研究[J].经济学家,2019(7):32-39.

[16]NELSON R R.National Innovation Systems: A Retrospective on a Study[J].Industrial and Corporate Change, 1992, 1(2):347-374.

[17]EDQUIST C. Systems of innovation perspectives and challenges[J]. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2010, 2(3): 14-45

[18]LUNDVALL B , JOHNSON B, ANDERSEN E S, et al. National systems of production, innovation and competence building[J]. Research policy, 2002, 31(2): 213-231.

[19]路甬祥.对国家创新体系的再思考[J].求是,2002(20):6-8.

[20]柳卸林,马驰,汤世国.什么是国家创新体系[J].数量经济技术经济研究,1999(5):20-22.

[21]国家创新驱动发展战略纲要[EB/OL].(2016-05-19)[2023-03-24].https://www.gov.cn/xinwen/2016-05/19/content_5074812.htm.

[22]ADNER R.Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy[J]. Management,2017,43(1):39-58.

[23]BITHAS G. Business Ecosystems for Organizational Excellence[J]. Business Intelligence and Modelling, 2021, 2(6):133-139.

[24]CARLSSON B, JACOBSSON S. In search of useful public policies—key lessons and issues for policy makers[J]. Technological systems and industrial dynamics, 1997,10(1):299-315.

[25]METCALFE J S. Systems failure and the case for innovation policy[M]. Berlin.Heidelberg:Springer Berlin Heidelberg, 2005: 47-74.

[26]曲永义.数字创新的组织基础与中国異质性[J].管理世界,2022(10):158-174.

[27]罗纳德·伯特. 结构洞:竞争的社会结构[M].任敏,李璐,林虹,译.上海:格致出版社,2017:18-19.

[28]朱桂龙,李兴耀,杨小婉.合作网络视角下国际人才对组织知识创新影响研究——以人工智能领域为例[J].科学学研究,2020(10):1879-1887.

[29]TZENG C H. How foreign knowledge spillovers by returnee managers occur at domestic firms: An institutional theory perspective[J]. International Business Review, 2018, 27(3): 625-641.

[30]SOLIMANO A. The international mobility of talent and its impact on global development: an overview[M]. ECLAC, 2006:9-13.

[31]MAZZUCATO M. The entrepreneurial state[J]. Soundings, 2011, 49(49): 131-142.

責任编辑:武玲玲

New Innovative Organizations and the Evolution of National Innovation Systems

——Taking the "Second

Liu Gang,Li Weiwei

(Institute of Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract:

In the context of the Fourth Industrial Revolution, it is a key factor for a country or region to maintain its international competitive advantage and achieve catch-up to build an innovation system that is compatible with the transformation of the technological systems and the transformation of techno-economic paradigms. The transformation of technological systems and the shift of techno-economic paradigms involve interdisciplinary, inter-organizational, inter-industry and inter-regional knowledge, technological reorganization and complementary innovation of innovative subjects. The diversification of innovation subjects and their interaction methods has spawned the emergence and development of new innovative organizations, which is an important driving force for the evolution of innovation systems. Compared with traditional specialized innovation organizations, including research universities, research institutes, industrial laboratories, and corporate R&D institutions, the functional boundaries of new innovation organizations span basic research, application development, and marketing innovation, and belong to government-led hybrid organization, with both networked and integrated features. Giving full play to the synergy between the government and the market in the allocation of innovative resources and the risk social sharing mechanism, the new innovation organization is application-oriented, which promotes the formation and development of the innovation cycle of basic research, application development, market promotion and large-scale production, and accelerates the transformation of the technological systems and the transformation of the techno-economic paradigms. The new innovation organization is a new frontier for the evolution of the national or regional innovation system under the background of the Fourth Industrial Revolution.

Key words:

the Fourth Industrial Revolution; technological systems; techno-economic paradigms; new innovative organizations; innovation systems