沈逸千战地写生过程中对“城门”的关注

——以1936年《大公报》刊登写生作品为例

潘乐洋 李桂生

1931年,一·二八事变爆发。中国东部沿海地区受日军增兵威胁。国民党中央会议决定在西北建立抗日大后方,并提出“开发西北”的倡议。随后,国民政府政要人物纷纷赴西北考察,此举引起了国人对西北的重视。[1]随着东三省沦陷,1936年2月,日军在察哈尔地区成立伪“察哈尔盟公署”,侵略矛头直指绥远。在以往的中国传统绘画中,“西北”所代表的文化区域极为边缘,但在“国难”这一时代关键词的影响下,摇身一变成为20世纪初期文艺界重点关注的表现对象。从而,以西北风貌做主题的视觉图像进入内地观众视野。

20世纪初期的中国,以报章杂志为代表的大众传媒是人民群众获取实时战况的主要信息来源。报章杂志中最受民众关注的板块是传播时事的新闻板块。但是由于当时中国物资短缺,新闻摄影的必备品例如照相机、胶卷等“高精尖”摄影器材供给严重不足,尤其是被归于摄影消耗产品的胶卷,在战区环境下更是稀缺。[2]因此,相同的摄影作品常常出现在不同的刊物中,“一稿多用”的情况在抗战时期的中国刊物上普遍存在,即便如此,依旧不能满足当时群众通过图像了解抗战前线情况的需求。

为满足社会大众对纪实图像的需求,《大公报》报社决定在向社会征集摄影稿件,填补新闻专栏的同时,在新闻专栏内又另行开辟出一个版面——新闻写生专栏,专门用于刊登战地写生记者们从战地寄回的写生作品。

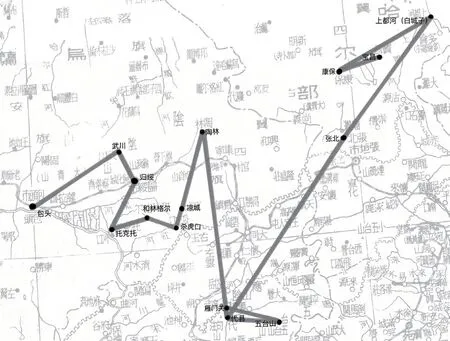

沈逸千就是1936年《大公报》报社特邀的西北旅行写生记者之一。为满足报社与人民大众的需求,其于1936年5月由北京出发,从天津进入察哈尔东部,向绥远西部行进,在多个西北重要战略城市开展写生创作。经过对《大公报》原刊的统计可以了解到,沈逸千在1936年间刊登于《大公报》中的非重复作品就多达99件。令人关注的地方在于,沈逸千此行深入西北腹地,途经位居西北的中方根据地、日伪根据地、少数民族聚居地以及以百灵庙为代表的绥远战争要地。在对其此阶段作品进行统计与归类过程中,可以发现对“城门”这类防御建筑的描绘竟占据了沈逸千这一时期作品总量的20%左右。

虽然当时西北写生浪潮迭起, 但是艺术家们为了不落入传统中国画的“迷雾”[3]中,对边区的描绘主要还是围绕西北边民生活日常、自然风貌和地方民俗展开,对于建筑物本身进行写生的作品较少。当然,这也是中国传统绘画的“通病”。究其原因,一是由于中国古代“文人画家”职业与“建筑设计匠师”职业的分割,致使传统文人画家在进行创作时会有意避开对建筑物的特写;二是中国古代交通受限,缺乏深入边疆进行写生的条件;三是当时的主流审美还停留在楼观山水一类约定俗成的绘画题材上。这也能解释为什么具有实际防御价值的“城门”,即便在表现楼观建筑物的界画作品中,也极为少见且边缘。因此,沈逸千为什么在战地写生作品中将“城门”此类小众景观作为写生绘画的主体并展开描绘,是值得深入探究的。

随着沈逸千以画笔“见证战争”的脚步不断向西深入,他的西北写生绘画不再局限于对“城门”这一单独符号进行特写。士兵、负责抗战驿运的驼队和马队作为沈逸千这一时期西北写生绘画的重要组成元素,也开始出现在“城门”写生组合图像中。此举将沈逸千这一时期写生作品所表现的“城门”图像限定在了西北疆域,引导观众将相关图像与西北抗战进行直接联系,增添了抗战御敌的象征含义,经过组合设计形成富有地方特色的西北抗战图像范式。

一、“城门”符号的形成与西北抗战

在冷兵器时代,山水险要是构成区域防御的基石,军民利用山险修建防御设施,城墙作为矗立在战争前线的防御工事,是阻断敌人进攻、防止城内百姓受侵害的重要屏障。因此,古人在筑城过程中格外注重对城墙的设计,在修建与修补过程中对于城墙的高度、厚度以及城墙上过道的宽窄等要素均有关注。[4]

城墙在阻隔城外入侵的同时也将空间划分为两个世界。同属于城墙一端的居住者因地缘属性建立起紧密联系,产生民族认同感。城墙的设置除了负责保护民众安全一类的实用功能外,也担任着区分国与国之间领土的“边界线”角色。

尤其是随着1648年10月24日《威斯特伐利亚和约》(The Peace of Westphalia)生效,主权国家与主权国家之间的边界问题也逐渐清晰起来。一如《德国国家大词典》中对“边界”下的定义:是将本国与邻国分开的外在标志,这种外在标志可以是人为的,如界碑、界墙等。[5]城墙就是人们认知中“边界线”这一概念最典型的实体化形象。同时,边界不仅是一条区域法律体系的线段,而且还是一条领土实力结构的契约线,具有极强的象征意义。[6]341城墙作为“边界”的具象化,是国家的重要的“边缘器官”[6]338,具有政治与军事属性。

因此,想要进入城墙阻挡下的“城内”领域,则需要向“城内”的主权国家提出申请,以获得跨越政治边界,合法进入城内领域的权利。城门作为整个城池防御建筑群最具代表性的组成部分,是联通城墙所划分的两个内外领域唯一的合法通路,是“城内”主权国家决定是否打开“边界”接受外来者的重要机关。城内外的交流都需要通过城门达成链接。加上边疆地区关卡林立,战争多发,战地尤多,城门关口的图识一度成为划分辖区的重要标识,其本身就属于塞北一带的重要代表性地标。[7]因此,在古人关于边境防御的描述过程中常有“御敌于关外”的说法,此处的“关”所指代的内容既可以理解为做防御工事用的城门等建筑,也可以解读为扼住进入内地咽喉的城门关卡。由此便可以见得,“城门”在中国文艺历史上便具有丰富的指代意义。故本文语境中的“城门”是对城门、城墙、长城一类位于边塞的具体防御建筑图像的指代。

在中国文艺创作史上,多以骆驼一类西北特产符号代指整个西北地域。同时,由于受到中国传统文人审美的影响,传统中国画并没有直接表达或刻画“城门”一类的建筑物的习惯。即便是南宋著名画家陈居中在表现西北风土人情的作品中,也主要是通过人物的动态关系来再现少数民族生活情态,能够表现边塞风貌的建筑形式以及自然风光在画中仅作背景出现。当然,这也与历史上中国疆域的扩张与收缩随着朝代变化有关。直到近代,受西方列强的刺激, 中国才逐渐接受了“民族国家”或者“主权国家”这个概念,伴随着中华民国的建立,国家的边界终于越来越清晰。[8]往往被设置于边塞地区的“城门”建筑就被作为一种文化标识成为划分国与国之间政治边界的象征。随着鸦片战争爆发,我国国门被侵略者以武力形式强行打开,国家主权利益受损,“城门”文化意义被激发,成为捍卫政治领土、抵御外敌入侵的象征物。

抗日战争期间,随着东北和内蒙古东部地区的沦陷,华北五省成为被日本觊觎的下一个目标。日寇多次发起进攻,试图西向控制国民党大后方,占据中国大西北资源,但因为“城门”的阻拦,日军始终未能突破防线。长城以及城墙的设置之于全国抗战的重要性不言而喻,可以说是“西北的屏障”[9]。因此,在当时的文艺作品中,“城门”形象开始作为代表西北地区抗战御敌的象征物被艺术家们以图像形式传递给内地人民。1929年的《大亚画报》中刊登有关“城门”的讨论,说明读者已经不再满足于新闻传播者的单方面“说教”,读者群体开始自发地关注城市防御问题与警岗防卫问题,并开始积极投稿参与讨论。由此足以看出,在抗战环境下,以“城门”为代表的防御设施作为民众心理防御的外在投射,在抗战环境下被予以了多少关注。

随着抗战局势的变化,摄影师对“城门”的表现也日趋丰富,不再局限于单一物品的特写,而是开始与边关典型物象结合。

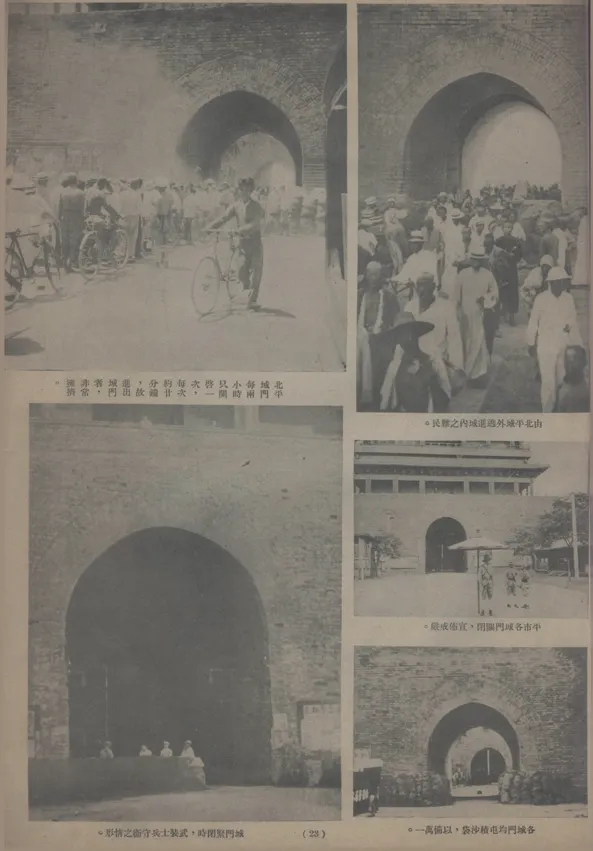

一类是将城门形象与将士守卫站岗放哨时候的形象并置。国振裕在1934年第10卷第13期的《摄影画报》中刊登的“华北战区玉田县一瞥”系列以及《图画晨报》在1934年第114期刊登的“上饶城门”系列就属于此类组合图像(图1、图2)。严阵以待的卫兵以及“城门”前肃杀安静的空间突出了抗战环境下“城门”承担着多大的御敌压力,“城门”与负责维持战区治安的士兵组合,构成了当时我国西北防御的重要叙事图像,向国人传递“城门”与卫兵同属于组成西北防御工事的重要部分的信息。

图1 玉田县城门 《摄影画报》,1934年第10卷第13期,第14页

图2 上饶城门 《图画晨报》,1934年第114期,第5页

另一类则是将骡子、马匹、骆驼等西北特有的、承担抗战物资运输作用的动物与城墙等具有防御意义的图像符号进行组合。其中,与骆驼形象的组合最为典型。“骆驼与长城”“骆驼与古城”在民国时期的边疆叙事中属于一个流行主题。《时兆月报》1929年第24卷第2期中,有一版用于专门表现西行风光的摄影作品,其中就有多幅与“沙漠之中的火车”[10]组合呈现的“城门”图像群,突出了抗战环境下作为各个交通枢纽“开关”的“城门”的重要性。

除此之外,还有以典故注释结合“城门”来反映抗战的作品。例如,《中东半月刊》在1931年第2卷第14期所刊登的两幅摄影作品(图3)。一幅为抚顺旧城门,图中城门洞开,在下附短文注释:“清朝崛起,首先与明朝争持数十年,迨抚顺既破,清朝乃占领东三省全部,进窥中原。”一幅为普兰店之故城,摄影图像旁附注释文字:“为旧日防御高勾丽人而设。”以文字点明现在成为抗战防御符号的城门图像的实际效用。此类借古代战争典故影射现代抗战现状的注释配合战地写生作品或战地摄影作品的形式在当时画刊中非常常见。沈逸千刊登在《大公报》新闻专栏中的写生作品旁也常出现画家借用历史典故做的注释,用以暗示现代抗战。

图3 抚顺旧,城门普兰店之故城《中东半月刊》,1931年第2卷第14期,第1页

不过,此类较为委婉的叙述止步于抗战的全面爆发。1937年,七七事变后,中国军队在卢沟桥奋起抗击,打开了全面抗战的篇章。这一时期画刊、画报的注释逐步向新闻简报靠拢,语言直白简练。例如,《芦沟桥事件画刊》在1937年8月刊发表的城门摄影作品(图4)下方的文字注释就是这样写的:“北平城门每小时只开启一次,每次约廿分钟,故进出城门者,非常拥挤”,“由北平城外逃进城内之难民”,“城门紧闭时,武装士兵守卫之情形”。

图4 北平城门 《芦沟桥事件画刊》,1937年8月刊,第24页

倘若说在前期的摄影作品与写生作品中,艺术家们对以“城门”为代表的防御设施的再现还存在着部分对“如画”[11]意味的追求,那么随着抗战环境的严峻,艺术家们对“城门”的再现变得愈发直白客观,富有新闻图像特色,与抗战御敌紧密联系起来。从艺术家以图像再现破败“城门”,可窥见其想要传达的关于边疆城市战争现状的内容。通过抗战环境下社会对视觉元素的重新建构,“城门”作为边界的象征物闯入内地观者的视野中。“城门”也逐渐从单纯的边界符号转变为同中华民族的命运息息相关的象征。

二、沈逸千笔下的“城门”与西北抗战

国门洞开以来,西方摄影作品中的中国“城门”往往以具有科普意味的地标建筑形象出现,被用于向世界介绍中国风土环境。此举将中国卷入到全球图像流通当中,当时流行于国际的图像模式亦被纳入中国审美环境中。西方以写实为主的艺术风格影响着20世纪初期中国画革新方向,体现在战地写生层面主要表现为记录战争景象、 激发伤痛与恐惧的“战争废墟”[11]图像大量出现在中国20世纪初期的战地视觉作品中。边疆防御工事图像成为这一时期最具有典型性的中国式“废墟”,“城门”也因此带上了抗战御敌的激愤情绪。

虽然“城门”一类写实性图像在绘画作品中出现的时间要晚于摄影,但是画家给予城池、要塞、道路、桥梁等抗战象征物的关心并不逊色于摄影作品。以写生中国画画家沈逸千为例,其在战时的“写生记者”身份注定其作品需要承担新闻功能。这也使得沈逸千在写生绘画过程中十分关注时局发展和各个关口城门在西北抗战地图中所占的战略地位。当时日方想要从东北地区入手,打开察哈尔与绥远地区对华北的防护,再向西侵入宁夏、新疆、甘肃等地,从而完成对中国北方的封锁,达成隔绝中俄的阵线,[12]结合这一社会背景,沈逸千在1936年西行旅行写生过程中就在有意识地向雁门关、北栅子、独石城等重要防御关卡行进。他在西行途中每次途经城市关口、城墙这一类能够用于阻拦日军侵袭的防御工事时总会予以其额外的关注,已经到了每途经一处,都会对其地理位置进行简单介绍,并对当地抗战环境展开讨论的程度。[13]这也解释了沈逸千在《大公报》写生专栏以一幅表现“城门”的写生作品作为连载开端的原因(图5)。

图5 宝昌城头的夜色 《大公报》,1936年5月29日,第10版

首幅“城门”写生作品取景于画家西行写生的第一站:宝昌。画家虽为该画题名为“宝昌城头的夜色”,但画幅左侧的注释说明画面中的主体物实际上是在深夜也有卫兵守护的“宝昌城头”,此地作为掌握“入绥远的捷径”[14]的开关,更是抵御日伪军将手伸进大西北的重要防线。此幅写生作品构图简单,不设背景,这样的设计让画家将“城门”特写与城头放哨的士兵形象在画面中突出出来。从画面中心位置延伸出去的城墙将画面分割出内外两个空间,这时的城门就像是区分外敌与同胞的边界线在边疆地区矗立。“城门”对外敌的抗拒、对同胞的保护,激发了沈逸千在西行写生的过程中途经重要战略城市时对“城门”的关注。

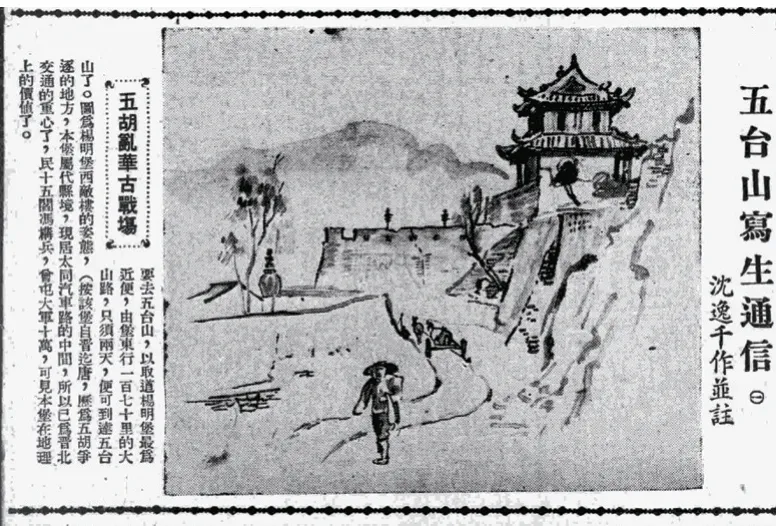

随着伪蒙军进犯的规模越来越大,晋绥两省兵力捉襟见肘难以与日军相抗。作为占据“历为五胡争逐的地方”“晋北交通的重心”[15]“五胡乱中华时,鲜卑突厥回纥迎送的兵站”[16]等各个险要关口的“城门”建筑在整个西北防御系统中表现越发突出。沈逸千将西北“城门”符号化为具有象征性的图像进行传播,此举将内地观众对西北抗战的想象具体化,还揭示了西北边民在这个战略地理位置为抗击外敌做出的巨大努力,以及内忧外患下民众的艰难处境。显然,此时的“城门”形象在传播途中已经变得与西北地方卫兵一样,成为伫立边塞“保家卫国”“抗战御敌”的重要边疆符号(图6)。

图6 五胡乱华古战场 《大公报》,1936年7月6日,第10版

随着整个中国地区时局愈发严峻,西北地区也大小摩擦不断。1936年,整个西北地区都担忧“伪蒙图绥恐短期间内有卒然发动之可能”[17]。此时如山西再不从速大量增兵绥远,那么“下月中绥远必非我有,而晋亦不保矣”[18]。严峻的区域抗战形势影响着沈逸千写生行程的规划以及写生对象的选择,因此,他对“城门”的描绘也发生了变化。画家不再局限于对单独城门形象的书写,而是将富有西北特色的边疆元素添加到画面当中。虽然在一定程度上弱化了“城门”的压迫感,削减了部分抗战环境下的肃杀氛围,但是画面富有边民生活气息的日常氛围,更易让内地的观看者产生共鸣。洞开的城门与边地人民艰难生活形象的组合,也成功地向内地观众直白地转述了画家对于西北抗战的担忧——“一朝敌人倾巢西寇,到那时,我们如果没有强烈抵抗,那么,敌人就要抚我平绥铁道的项背了”[19]。此时沈逸千笔下洞开的城门成了讥讽晋绥当局犹豫不决,不敢乘机出兵抗日的铁证。

但是,不能因为沈逸千不直接表达正面抗战场景就忽略其“城门”作品中富含的战斗精神,从画家随作品刊发的短文注释可以看出画家并未停止对前线战况的关注。例如,《大公报》在1936年7月3日刊发的《军事中心的张北县》一幅中,单看画面可能会以为画家只是再现了驿运马队途经张北县城门的景象,但配合注释“自民初立县以来,素为口外(张家口)军事交通经济的三大中心,现在我们因不抵抗而失却了张北,无异把察省的大半断送给人家了”[18]重新品读,便能够从沈逸千笔下的“城门”符号中解码出丰富的战区信息。显然此时的“城门”已经不再局限于某一处具体的建筑了,而是作为保卫西北的所有防御性建筑的象征存在。

在沈逸千向绥远抗战的中心地区靠拢途中,途经了我国横亘于西北的两道重要关卡。一为雁门关,一为杀虎口,两关口位置特殊,“若称平绥路为第一道防线,那么雁门关、杀虎口就是第二道防线了”[20]。画家对两地的“城门”进行了详细的描述。不过,因为沈逸千所处时代的影响,他对这两道关口的写生并不似新中国成立后的艺术家再现长城时表现得那么巍峨壮丽,而是透露出边疆抗战的悲壮氛围,借机向内地观众转达西北防线面临的危机(图7)。所谓“墙围既倾,垒堞犹存,绝塞天险,能使后人低回感叹呀,当今强邻重兵处境,晋北绥东已经列于国防前线,然而这一带为什么不做一点国防工事呢!这是值得我人深虑的呀”[21],“城门”关口隔绝山险,若是“城门”这一最后的屏障都被日军侵袭,那么辽阔平坦的华北平原将少有能够阻隔日军的防御工事。因此,沈逸千这一时段内作品中的“城门”被塑造为整个西北防御工事的典型。画家以大众媒介传播“城门”破败与倾颓的视觉状态,除了隐喻城内战事吃紧,也是想要通过舆论浪潮引起晋绥当局对抗日防御工事的关注,传递出呼吁民众共御外敌维护国家领土主权的声音。

图7 万里长城之骨骼 《大公报》,1936年7月21日,第10版

随着先后发生日本人被杀的成都事件和北海事件,日本政府对华态度也顿趋强硬,“今年日伪军深入绥北,百灵庙一带,已入别人之手,故荒凉的武川县也变成国防的要地了”[21]。城门在日军强硬进攻下逐步丧失原本的功能,这使得西北人民失去安稳的生活生产环境,最后只能在各地城门口四周徘徊。“城门”此时的状态已经成为人民生活状态的具象化,西北前线的“城门”状态和居民安危紧密联系在了一起。因此,沈逸千在途经武川与大青山时在其写生作品中呈现出的“城门”也愈发瑟索。

总而言之,在国难面前,沈逸千“大众化”的战地写生通俗、直白,激情迸发,富有战斗性和抗战情绪。[22]将战争环境下“兴,百姓苦,亡,百姓苦”的社会底层实况不加掩饰地传递到了内地观众的视野中。其画面中典型性的“城门”图像在抗战写生作品中成为国家政治“边界”的实物载体,也以其守护功能构筑起了人民群众的精神防线。沈逸千在写生过程中对“城门”图像的传播将御敌第一线的边塞防御建筑推到内地观众的眼前,也使其被抽象成为具有传递抗敌情绪的重要符号,从而与国家命运紧密联系起来。

三、结语

沈逸千自上海美专毕业后就一直致力于抗战宣传工作,早在1932年他就曾以艺术家身份加入陕西实业考察团,成为20世纪初期中国首批深入西北的国画家。画家强烈的爱国情怀与敏锐的政治嗅觉,引导他成为我国最早走出艺术“象牙塔”,走入西北的一批艺术家中的一员。沈逸千在1936年刊登在天津《大公报》中的写生作品主要围绕绥远抗战展开叙述,此次局部抗战的胜利有力地推动了中国全国抗日高潮的到来。沈逸千之所以对古城门一类强调“边界”的建筑形象予以重点关注,主因是随着东三省的沦陷,华北平原岌岌可危,而阻挡在华北平原之上的西北地区关卡林立,可作为阻挡日军长驱直入的最后防线(图8)。因此,他对防御装置破坏状态的描绘实际上与对战争现场进行直接描绘具有同等的视觉冲击力。

图8 沈逸千1936年城门写生路线 自绘

沈逸千将以“城门”为代表的边疆防御装置的损毁状态再现给内地观众,等于直接揭露了残酷的战争事实,使得我国边境领土被蚕食的实况直白地摆在内地观看者眼前。损坏的“城门”则成为指代西北同胞艰难抗战处境的符号。沈逸千此举不仅将绥远抗战的进程与结果如实传递给了内地关注抗战的群众,打开了普罗大众的西北视阈,撕破了蒋介石想要维持表面和平的假象,还进一步助燃了内地援绥抗日的热情。“城门”符号由此成为西北战事视觉建构的重要元素。

至于“城门”的形象是如何从不被传统中国画表现的“边缘形象”转变为象征“中华民族坚强不屈抵御外敌的经典符号”,究其原因,除了当时西方“战争废墟”审美的影响以及艺术界呼吁创作“大众化”,以写生代临摹外,[23]更重要的还是因为“城门”等防御工事在晋绥当局犹豫抗战的情况下率先承担起了御敌抗战的工作,承担起了抗战一线保卫国土的功能。画家对“城门”形象的叙述促进了在民族危难下现代民族的凝聚力与民族认同感的产生,推动了现代主权国家观念的建立,也唤醒了内地群众的“边界”意识,对于加快边疆与内地一体化意识的产生有着积极作用。