澎湃精绝颜色新

——康有为域外诗创作管窥

卢源源

(中国人民大学 文学院,北京 100872)

光绪二十四年(1898年),轰轰烈烈的维新变法运动遭到了顽固派的血腥镇压,康有为仓皇出逃,被迫开启了长达十六年的域外流亡之旅[1]。

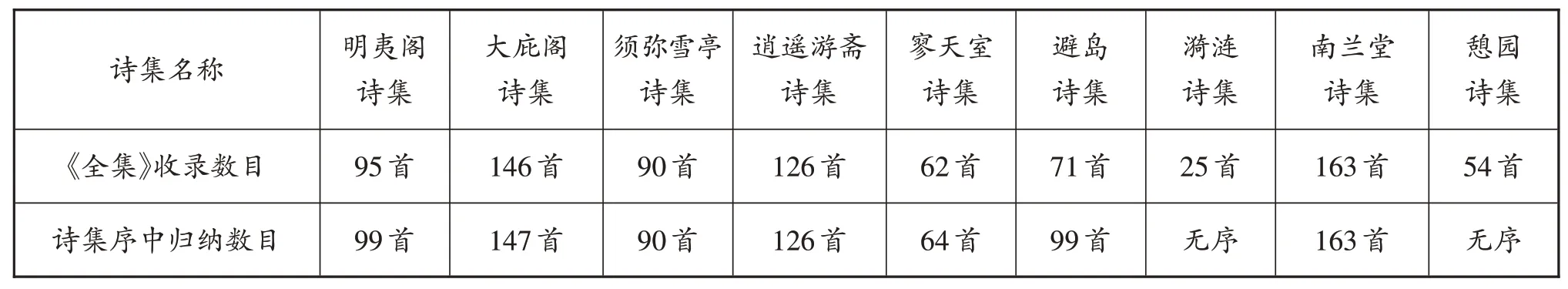

十六年间,康有为“三周大地,游遍四洲,历三十余国,行六十万里,其考察着重于各国政治风俗及其历史变迁得失”[2],途中所见、所闻、所思、所感皆被他一一付诸诗篇,具体域外诗集名称及诗作数量如表1所示:

表1 康有为域外诗集名称及诗作数量

据统计,康氏域外诗多达850首,约占其全部诗作的三分之二。关于其数目问题,有一点值得说明:《万木草堂诗集·康有为遗稿》之《南兰堂诗集》中有诗作《戊申己酉,党中事变,人心难保,以劲节支持残局者,香港则冯君紫珊,纽局则冯君镜泉耳。写怀二子,不必示之,但令后人知此二义士》,全文为“养虎生鸮室毁空,兰茅橘枳化将同。青青松竹凌寒劲,风雨飘摇剩二冯”[3]。而该诗并没有被收录到《康有为全集》中,如此看来,《南兰堂诗集》中应有164首之数,与诗人自序不符。实际上,据澳洲国立大学图书馆新见的《康南海先生遗诗手稿》可知,该诗作于1911 年,依据创作时间应被收入《憩园诗集》中。

尽管康有为曾自言“不能雕肝呕肺,以事词章也……但船唇马背,茅店鸡声,好游多暇,则余事为之”[4],然而,康氏“境遇之艰屯,足迹之广历”使其域外诗题材丰富,诗境寥廓,“直有抉天心、探地肺之奇”[5],具有独特的艺术魅力。王森然亦认为康有为“确为近代一大诗家”,并赞叹其诗歌“无一首不精绝,大气澎湃,一往无前,令人百读不厌”[6]。因此,康氏域外诗有其深入挖掘与研究的价值。笔者将试从康氏域外诗的创作历程、艺术风格及诗坛影响三个方面分述之。

一 逋客迁流遍海隅——域外诗的创作历程

在十几年的流亡岁月中,康有为的心境随着时局的动荡与时光的流逝发生过巨大变迁。其中,清廷爪牙荣禄的离世、康有为倦游欲归之念的萌生都是重要的时间划分节点。所谓“在心为志,发言为诗”,诗人的心境往往会投射于诗歌本体,造就的诗歌面貌自然不同。以诗人行程的更迭与心境的变迁为标准,其域外诗的创作历程大致可分为以下三个阶段。

第一阶段,从光绪二十四年(1898年)至光绪二十九年(1903年),是康有为的“悲愤反思期”。此时距离戊戌变法彻底失败不久,即康有为被迫远离君国、踏上域外漂泊之旅的最初时光。巨大的失落与悲愤充斥诗人内心,抑塞难疏,于是他经常选择以诗歌为载体,倾诉自己的变法余哀、君国之思以及东山再起之志,所写诗歌收入《明夷阁诗集》《大庇阁诗集》及《须弥雪亭诗集》中。以域外诗的开端工程《明夷阁诗集》为例,诗人自序:“自戊戌蒙难,走英、日,为秦庭之哭,既不可得,则自开保皇会于美,归省母病,遂图勤王。起戊戌,终己亥,两岁幽忧之作,都曰《明夷阁诗集》”[7]。在日本明夷阁那间暂时的安身之所里,康有为写下诸多悼亡诗,痛悼弟弟康广仁、亲密战友谭嗣同等人,“澧兰沅芷思公子,桂酒琼茅祭国殇”(《戊戌八月纪变八首·哀谭复生京卿》)[8];也常常在冷寂荒凉的环境里自怜“纸屏板屋孤灯下,白发逋臣独咏诗”(《冬月夜坐》)[9];忧伤之余,康有为也经常选择出游以排遣心中愁绪,《芦湖楼望富士山》一诗细细描绘出了富士山与火山湖的绝佳风景,但诗人最后笔锋一转,“惜非吾土难淹留,王孙芳草空幽幽”[10],他乡再美,终究不是久留之地,可见其故国之思的深沉难消。然而,此时的康有为壮志犹存,他“走英日”,苦心效仿申包胥之谋;常常与旧友慷慨悲歌,“冷吟狂醉到天明,舞剑闻鸡意气横”(《明夷阁与梁铁君饮酒话旧事竟夕》)[11];也意图武力勤王,只可惜旋即失败,只得频频以长诗题为悼文哀悼挚友,如“北难日急,江南军来归,联合五省义士兴师勤王,将用日本挟藩之策,先行之武昌, 事败。七月十八日,门人唐才常殉难汉口,烈士林圭等死者三十人,祭之哀怆心肺”[12]。总之,该阶段的康有为绝大多数时间挣扎在忧愤的心绪中,笔下诗作相对愁情郁结。

第二阶段,从光绪二十九年(1903年)到宣统元年(1909 年),是康有为的“漫游考察期”。1903 年4月,顽固派的爪牙荣禄去世,康有为的险境稍缓。他辞却英国人的保护,从印度出发,几年间完成了三次全球之旅,几乎游遍南洋、欧美等地。他把中国想象成一个病人,自己则志为“耐苦不死之神农”,欲求得救国救民的“仙方大药”,“使中国服食之而不误于医”[13]。因此在饱览奇绝风光的同时,他更注重考察各国的政治民俗。该阶段所写诗歌收入《逍遥游斋诗集》《寥天室集》《避岛诗集》《漪涟诗集》及《南兰堂诗集》中。这几年间,凡康有为目睹耳闻,皆呈于笔端,成其域外诗体量最庞大、内容最驳杂的一段时间。诗歌内容大致可分为以下三类。

(一)奇绝的异域风光

“仁者乐山,智者乐水”,在环球旅程中,康有为写得最多的是记游诗。他用清丽的语言描绘中国传统诗歌里极少出现过的异域风光或自然现象,用旧体诗写新意象,给人以旧瓶装新酒的新鲜感,颇为别致动人:如瑞典绝佳的湖光山色和馋人的丰饶水产,挪威冰雪海岸线的“极昼”奇观,大雪中的温泉,槟榔屿的瀑布,落基山顶的雪色,北冰洋上的冰山,多瑙河畔的长堤,瑞士阿尔卑斯山上的梨花,波茨坦的湖水,等等。除了鬼斧神工的自然景色,异国雄浑壮丽的人文景观也多次呈现在康有为的诗篇中,并多有可称道者。例如,光绪三十三年(1907年)元旦,康有为曾自摩洛哥渡直布罗陀海峡返回西班牙。直布罗陀海峡是地中海的咽喉,海上雄关勾连欧亚两大洲,为历来兵家必争之地。康有为显然被眼前壮阔之景所震撼,在船中写下“……万里吐吞地中海,丸泥封塞天下兵。海波㳌渫容飞舰,战垒纵横飏片旌……”(《望直布罗陀》)[14]等句,语言洗练,大笔淋漓。总之,康有为用中国古典诗歌的传统形式写新鲜迥异的西洋风景,大大开拓了传统汉诗的题材和表现范围,不失为一种创举。

(二)发达的近代文明

康有为浪迹欧美时,经常对西方发达的近代政治、物质及文化艺术文明流露出艳羡之情。在政治层面,康氏曾兴奋写下《戊申秋七月游君士但丁那(坦丁堡)部,逢突厥立宪庆典,见苏丹于宫门,乘六马车,一后九嫔从,万民免冠,欢呼万岁。及冬十月,开国会而民哗。今夏四月,吾在英烈住问茶馆阅报,则幽废矣。突国人皆读法文,去岁早知有变,不意若是其速也,亦足为专制者之殷鉴矣》[15],长诗题多达百字,洋溢着对君主立宪制的热烈推崇。在物质层面,1904年康有为乘船前往欧洲时对庞大精良的轮船啧啧称奇,并赋诗歌咏;极为推崇蒸汽机的改良者华忒(瓦特),不惜笔墨细细追叙瓦特的重大贡献;参观荷兰博物院,目睹壮观的巨舰模型后搦管写下军舰赞歌,认同“海力无上”的政策,有“……是在大舰能制造,破浪万里忘澜汗。中国海疆七千里,太平洋岸临紫澜……”等句[16];此外许多体现先进科技的器物皆能入诗,如汽车、河底隧道、热气球等。他甚至于光绪三十一年(1905 年)写出了著名的《物质救国论》,认为“中国之病弱非有他也,在不知讲物质之学而已”[17]。大声呼吁开办工厂,振兴实业,并详细提出各项措施,颇有真知灼见。于艺术文明层面,康有为时而醉心于著名画家拉斐尔画作的精妙绝伦,时而震撼于蜡像的颜色如生,时而沉浸于英法戏剧艺术的感人至深,并将赞赏之语频频付诸诗篇。

(三)欧美社会的弊端

康有为一边惊叹于异域大都市里光怪陆离的近代文明现象,并鼓励先进的中国人向西方学习,一边又能以诗人特有的敏锐目光捕捉到国外底层人民的苦难,并多次以诗行披露,如“自法之南,屋矮地污,墙或及肩,贫多役夫,草具牛衣,马牛其躯”《自法之难行六解》,自注“法国唯巴黎胜妙,法南贫秽,不足观也”[18],抑或“地赤不毛怜石国,民贫无履拥寒毡”(《游墨西哥》),自注“税重民贫,天寒皆无衣褐,以毡贯颈”[19]等。上层的纸醉金迷与底层人民的艰难求生形成强烈对比,西方政治与物质文明掩盖下的肮脏与不公给诗人以冲击。因此,康有为并没有盲目崇拜西方,而是始终抱有帝国自信和文化自信,仅吸取域外文明之精华,熔铸于自身思想体系,以求为当时积贫积弱的中国觅得良药。恰如康有为自言:“久游欧美十余年,凡欧美之美善,有补于中国者,吾固最先提倡法之。然吾之采法,集思广益,去短取长,以补中国而已,非举中国数千年文物典章而尽去之也。”[20]

第三阶段,从宣统元年(1909 年)到民国二年(1913 年),是康有为的“倦游思归期”,所写诗歌收于《憩园诗集》中。光绪三十四年(1908年)九月,康有为泛舟印度洋时曾作诗《人间》,诗注云:“欧美倦游,归舟多感。戊申八月自地中海再泛印度洋,俯仰平生,感怀万端”[21],已满是失落疲惫之语。同年冬天,光绪驾崩。康有为悲痛异常,长叹“孤臣首疾何能解,永放江潭与海湄”[22]。辛亥革命爆发后,清王朝迅速土崩瓦解,忠诚旧臣康有为变得越发消沉,思想日益保守。即使他仍然十分关注中国形势的巨变,也不时发表政见,但除了一些当地的社会活动、应酬来往以外,他将大部分时间都消磨在游览景致上面,笔下的即事咏怀与记游诗行里充满寥落低迷的气息,多是“楚歌四起边云扰,蹙国哀哀思大风”一类[23]。此外,康有为也对佛学愈发推崇,曾写下大量的佛理诗企图自我疗愈,“我本摩诘所化身,众香国里吾久薰。偶来浊世任斯文,预人家国亦艰辛……”(《题梁任甫所藏唐人写维摩诘经》)[24],也自怜“身经百亿万千劫,我是东西南北人”[25],可见此时他的文化生命观变得愈发驳杂,也表达出他在回天乏术的情况下用佛禅思想自我安慰的无奈之举。

二 更搜欧亚造新声——域外诗艺术特色

前文以行程的变换和心境的变迁为标准,将康有为域外诗的创作历程分为三个时期,并依照时间顺序概述了其域外诗的主要内容和思想内涵。但我们赏鉴诗歌,仅仅大致把握其思想内容无疑是不够的。康有为的域外诗诞生在一个独特的时间与空间里,具有分外新颖别致的艺术美学价值。因而,全面品鉴康氏域外诗的艺术特色乃题中应有之义,本文拟从以下三个方面进行论述。

(一)旧典新用、新词入诗的语言新变

作为一个勇敢屹立在时代最前端的改革家,康有为不仅孜孜致力于改良晚清的封建政治制度,也将新派思想肆意挥洒于笔端,大刀阔斧地进行诗文革新。诗歌归根结底是语言的艺术,诗歌的改革必然会率先体现在语言的新变上,具体可以从以下三个维度进行探讨。

首先,新用、活用旧典写时事或新景致,以拓展中国传统语言的表达范围,并巧妙赋予其新的思想内涵。域外流亡之初,康有为曾多次化用楚臣申包胥哭秦庭求援兵的典故,如“申胥痛哭知何往,正则行吟更自伤”(《己亥夏秋文岛杂咏十九首·其十九》)[26];“千载包胥有恨声,横剑蹈海拨龙腥”(《桂湖村以日本刀及〈张非文集〉见赠,赋谢》)[27]等,以申包胥喻己,“走英、日,为秦庭之哭”,幻想向英、日等国借兵,匡扶光绪帝完成复兴大业;光绪二十五年(1899 年),丘菽园邀康有为前往新加坡避难,康有为作诗答谢:漂泊寰瀛九万程,苍茫天地剩余生。狐裘琐尾泥中叹,羊节凄凉海上行。梦绕尧台波缥缈,神惊禹域割纵横。九州横睨呼谁救,只有天南龙啸声(《菽园投书邀往星坡,答谢》)[28]。“狐裘”“琐尾”及“泥中”都出自《诗经》,象征流离苦痛,诗人还借苏武牧羊的典故哀叹孤凄漫游,只是诗人救亡图存的心志仍壮,期许“天南”成为自我新兴的舞台。全诗用典纯熟,可见康有为博闻强识并巧妙将典故融合现况的功力,给人以辞切情真之感;光绪二十七年(1901 年),李鸿章代表清政府签订《辛丑条约》,听闻噩耗后的康有为愤而写下七绝《闻和议成,而东三省别有密约割与俄,各直省人士纷纷力争》:“魏绛和戎岂有功?只愁云雾蔽辽东。凭将士气扶中夏,泪洒山河对北风!”[29]诗作首句灵活反用春秋时期晋国大夫魏绛和戎的典故,怒斥李鸿章卖国乞和的行为,言简情深,体现了诗人高超的语言驾驭水平。

其次,康有为频繁援引中国的上古神话,入诗描摹之前几乎从未在中国传统诗歌中出现过的异域山水,是一种别样的语言新变。经过康有为的妙笔熔裁,浪漫瑰丽的诗歌语言与厚重浓郁的乡国之思水乳交融,浑圆动人。光绪二十五年(1899 年),康有为自加拿大赴英国途中,首次见到北冰洋上漂浮的冰山奇观,惊喜中写下长诗《四月乘船渡大西洋,近北极,晓见二冰山,高百丈,自北冰海流来者。船人倾视,诚瑰伟大观也》,中有“疑是共工摧不周,天柱散坠半段折。或是蓬莱分左股,浮来海西自飘撇。……藐姑仙子羽衣裳,身跨白凤佩明功……”等句[30],诗人频频化用中国经典的神话典故,将古人幻想中的瑶池仙境和眼前晶莹剔透的冰山交织一体,相映成趣,给读者带来强烈的美的享受。

再次,大胆地将新词汇引入诗歌创作中,令其承载新思想,开拓新诗界。清朝末年,西方的各种文化思潮搭乘列强战车强势登陆神州大地,各种新名词纷至沓来,如王国维所说:“西语之汉文,以混混之势而侵入我国文学界”[31]。先进的知识分子被新名词所吸引,自觉学习新思想、新制度,以期救国救民。思维的转变映射在诗歌上,诗界革命便应运而生。同治七年(1868年),黄遵宪首次针对老旧的诗歌创作模式,主张“我手写我口”,是诗歌史上的创举。光绪二十三年(1897 年),黄遵宪呼吁“废君一月官书力,读我连篇新派诗”(《酬张重伯编修》)[32],正式提出“新派诗”的概念,立即引起了梁启超、康有为等人的关注与高度评价,康有为甚至亲自为其诗集《人境庐诗草》作序。光绪二十五年(1899年),梁启超也正式提出自己的诗歌创作新主张:“欲为诗界之哥伦布、玛赛郎,不可不备三长,第一要新意境,第二要新语句,而又须以古人之风格入之,然后成其为诗。……不可不求之于欧洲之意境、语句,甚繁富而玮异,得之可以陵铄千古,涵盖一切,今尚未有其人也。”[33]作为梁启超的老师,康有为对该诗学观极为赞成,主张作诗时需“以旧风格含新意境”[34]。当他转徙于日本、加拿大、美国、英国、印度等地时,域外文明为他的诗歌创作提供了丰富的题材和表现领域。于是,恰如其自言,“凡印度、希腊、波斯、罗马及近世英、法、德、美先哲之精英,吾已嘬之,饮之,雕之,枕之,魂梦通之”[35],博采众长、兼容并蓄,将汽船、埃及金字塔、博物馆、热气球、蜡人、现代戏剧、油画、埃菲尔铁塔、狮身人面像、极昼、冰山甚至进化论等新词汇大举熔铸于传统诗歌里,致力于求新求变,得诗之“精深华妙”,大大开拓了诗境。

(二)兼容求变的诗体改革

有清一代,诗人众多,诗作汗牛充栋,但传统诗歌范式的突破与创新愈发艰难。严酷的“文字狱”导致诗歌创作者埋首故纸堆,诗坛被拟古主义和形式主义所占据。格调派、神韵派专宗盛唐,因袭模拟;“同光体”诗派志在纠正,却又陷入另一个极端,内容迂阔陈旧,语言佶屈聱牙。梁启超甚至犀利批评清代文学“以一言夫诗,真可谓衰落以极”[36]。直到嘉庆推行改革,解绑思想桎梏,诗人群体才重新开始关注诗歌的社会功能。晚清末年,强敌环伺,中华民族深陷危机,“文变染乎世情,兴废系乎时序”[37]。因此,诗人的求新意识迅速抬头,极力另辟蹊径,建立新的诗歌秩序。深受新思潮影响的康有为,继承中国古典诗歌“为事而作”的优良传统,远法风骚,中取杜甫,进接龚自珍,认同诗歌创作要面向社会现实,服务于政治与国民的诗学主张,呼吁作诗须“上感国变,中伤种族,下哀生民”[38]。因此,在上述内外形势夹攻下,康有为兼容求变,一边“积中国羲、农、黄帝、尧、舜、禹、汤、文王、周公、孔子及汉、唐、宋、明五千年之文明而尽吸饮之”[39],从诗歌的源头挖掘革新的动力;一边积极响应诗界革命,“求古义,识时势,求篇法、章法、句法、字法也”[40]。其诗体创新之处主要体现在以下两方面。

首先,诗体多样化、自由化。晚清维新士人急于宣泄观点与情绪,却掣肘于传统诗歌严整刻板的形式规范和烦琐严苛的声律规则,因此他们开始创制更为宽松自如的诗体来提高叙述的自由度。在这群先锋诗人群体中,康有为是优秀代表。就其域外诗而言,诗体驳杂多样。除二言诗外,几乎包揽了中国传统诗歌的各种体裁,且形制自由,字数长短不拘,大胆打破声律的钳制,从而实现诗体形式的革新与转型。以康有为作于光绪三十四年(1908年)的《戊申六月廿九日,到君士但丁那(坦丁堡)部,适逢突主诏许立宪,国民欢呼十日,述事感赋》一诗为例:“……挟兵三千,登山如飞,大呼立宪。苏丹怒之,重兵来剿,如熊如罴。八千兵变,立宪同期。苏丹益怒,尽发卫师,桓桓三万。于京未离,全国兵变,电请同时。苏丹大恐,召问军谘。言舍立宪,无术可施。更问群臣,奏对同词。退讯宦官,且质宫妃。咸跪啼泣,死无所之。君臣并命,法事可唏。苏丹无言,悚惧涕洟。一昔不寐,亲草制书。立宪复行,国会即咨。国民大悦,欢慰无逾。”[41]34个四言句连用,诗尾又与七言杂糅,短促有力,气势飞动,令人耳目一新。

康有为还创作了一些组诗,亦颇为新奇精巧。如写于光绪三十年(1904年)的组诗《古物五章》[42],前三首皆是七绝,后两首为古风,五首诗同调异曲,采用自由灵活的歌行体形式,生动活泼又不失诗歌旋律,无疑打破了传统组诗整齐划一的格局。这些别具机杼的新型诗与康氏域外诗中的其余古、近体诗歌一起,编织出一幅幅令人炫目的诗体画卷。

其次,诗作长篇化、散文化。康有为认为杜甫的很多诗作“于君臣父子兄弟夫妇,有味其言,渊渊乎其有《小雅》之遗音焉”[43],因此他“最嗜杜诗,能诵全杜集,一字不遗”[44],也经常仿写杜甫长诗体制,被梁启超称赞为“殆与杜集乱楮叶”[45]。流亡岁月中,其长篇化倾向渐趋明显,长诗动辄百言,甚至近千言,如作于光绪三十一年(1905年),总计963字的《巡览美国毕,还登落机(基)山顶,放歌七十韵》,作于光绪三十二年(1906年),共计940字的《哭亡友烈侠梁铁君百韵》,作于宣统元年(1909 年),长达970 字的《耶路萨冷(耶路撒冷)观犹太人哭所罗门城壁,吾念故国,为怆然赋,凡百一韵》等等。诸多长诗裹挟着诗人胸中的强烈情感,如万斛泉源,汩汩滔滔,奔腾不息,大有杜甫“诗史”的况味。

再次,康有为还频繁使用长题、诗序和诗注。康有为有意把写诗当成记载自己在域外的漫游与考察经验的手段,几乎构成了一部“诗史”兼考察笔记。以诗作《秋九月,再游印度,昔闻密遮拉士有寺数十,僧万数,吾至问居人,皆不识僧寺者。近县有支那智利,有古佛城七重,金塔十余,最庄严,皆改为婆罗门庙。至丹租古印王国,河桥环岛,风景甚佳。故佛堂且有改为湿婆教庙者,于旧日佛龛遍供焉。藏环廊数十,妇人入庙膜拜摩挲。由至洁不妻之佛道,一变而以奇淫为教,以此悟正负阴阳反动力之自然例耶!大劫沉沉,于是全印僧寺皆灭,吾亦可超脱于人间世之形相矣》为例,长诗题犹如一篇小文,描摹了诗人对印度神庙的游览心得,妙趣横生,难怪诗下有人作眉批云:“此首极佳,包罗一部十七史”[46]。此外,康有为也善用诗注和诗序对诗歌的创作背景及诗人彼时的心境作出阐释,不但补充和延伸了诗作正文传达的内容,且使之成为后人研究康有为海外行迹的重要参考资料。

总之,康有为的多篇域外长诗正如简短的散文,使诗人的感情得以痛快宣泄,也强力推动了其诗作的“诗史”特征的形成,“以文为诗”的创作手法也是他对“诗界革命”的一个积极响应。

(三)情境交融、雄浑瑰异的整体风格

中国传统诗歌漫长的创作历程中,情境交融的写作模式可谓俯拾即是。王国维曾指出:“境,非独谓景物也”[47],即“境”并非单指客观之景物,人的人生遭遇与主观情感也是人心中的一种境遇。流落域外的康有为,思乡、念国、伤己,“情志郁于中,境遇交于外”[48],于是不得不发,凝结为诗。加之沿途风景落在诗人感性的眼睛里,“一切景语皆情语”,外在境遇与内心情感熔铸为一体,情境交互影响,情感喷薄而出,不由感人至深。且看康有为在南洋时所作《七月偕铁君及家人从者居丹将敦岛灯塔》一诗:“……北京蛇豕乱纵横,南海风涛日夜惊。衣带小臣投万里,秋来绝岛听潮声”。诗歌记载了康有为夜宿灯塔听海的特殊经历。此时的康有为刚刚侥幸逃脱刺客的追杀,满怀心酸赶赴丹江敦岛避难。眼前的惊涛骇浪犹如京城的奸佞势力,面目狰狞可怖。诗人无路报国、漂泊流亡的悲苦心境被眼前之景狠狠触动,心中沉痛的家国忧思拂之不去,“壮士拂剑,浩然弥哀”[49],不禁提笔成诗。创作主体之情志的融入,顿使诗作格调苍凉悲壮。

除“情境相交”外,康有为还在此基础上提出另一个重要的诗学主张“元气论”。雄浑的诗风从何而来?康有为给出的答案就是元气:“夫有元气,则蒸而为热,轧而成响,磨而生光,合沓变化而成山川,跃裂而为火山流金,汇聚而为大海回波”[50]。在他看来,文章与自然界的壮丽景象都由“元气”和合而成,诗歌要想通化入神,须有深厚雄壮的元气作底,然后笔下诗句才能“莽天地而独步,妙万物而为言”,即作者总结的重要诗论“情深而文明,气盛而化神”[51]。之所以“情深”,是由于康有为自始至终都有着强烈的国家与民族的忧患意识;“气盛”则是因为“心底无私天地宽”。康诗满载作者忧国忧民之志向,篇篇皆是有感而发,或言文明教化,或言政治改革,运笔不局限于个人的小天地,论域开阔,论述立足于公理公心,故能奋笔直书,无所顾忌,“飞腾作势风云起,奇变见犹神鬼惊”[52]。十六年的域外流亡经历造就的开阔的胸襟气度与百折不挠的高远志向,使康有为的域外诗整体上呈现出雄浑瑰异、元气淋漓的艺术特色。例如,光绪三十三年(1907年),此时的康有为心胸开阔,曾在半日内游经欧非两洲三国,且看他横穿直布罗陀海峡时在船中所作的新式“壮游诗”:“万里吐吞地中海,丸泥封塞天下兵。海波㳌渫容飞舰,战垒纵横飏片旌……”全诗元气鼓动,读之让人豪气顿生,文字也极为洗练,寥寥几笔绘出海峡的奇雄动景,洋溢着壮阔雄健之美。因此梁启超曾赞曰“直至末叶,始有金和、黄遵宪、康有为,元气淋漓,卓然称大家。”[53]汪辟疆也认为康诗在情感上“直有抉天心,探地肺之奇”的大胆创举,在艺术上有“反虚入浑,积健为雄”[54]的雄健壮美的特质。

除雄浑壮阔外,康有为也会营造出一种别样的意境:色彩明丽,情感却多压抑苦闷,给人以异趣横生、新颖瑰异之感。且看《槟榔屿放歌行》一诗:“……树上杜鹃啼,血尽日向低;树下山鸡舞,舞罢千山雨。芳草萋萋,绿树迷迷。鹈鸠不啼,王孙不归。孔雀翠已损,鹦鹉言甚婉。楼阁深深帘不卷,大鹰如鹅欺人软”[55]。当时诗人居住在气候湿热、植被繁茂的槟榔屿,心情黯淡的他枯坐在各色明艳逼人的花树旁,周边明艳的景色与其苦闷的内心对比鲜明,乐景与哀情达成了矛盾的统一。

三 诗界革命先锋——域外诗的地位及影响

(一)域外诗在诗人整体创作生涯中的地位

相较于康有为出国前与归国后的诗作,域外诗有着独特的诗学内涵,因为域外诗是他在目睹变法新政被推翻及其他维新志士被屠杀后的泣血之作,是他在域外漂泊十六年间“尝百草”的辛苦所得,也是中外不同文化相互碰撞的火花在他心灵上的投影。域外广阔而多彩的世界为康有为的诗歌创作提供了取之不尽的题材,并赋予其厚重的时代意蕴和崭新的美学特质。诗界革命的号召,也使康有为勇于突破传统诗歌的窠臼,大力创作新派诗,为中国的近代诗坛添上了令人耳目一新的笔墨,加速了中国传统诗歌向现代新诗的转型。因此,康有为的域外诗似乎蕴含着更为博大深沉的思想感情及更高一筹的艺术成就,在整个近代诗坛上具有重要的地位与深远的影响,具体原因如下。

首先,是由于诗人思想的驳杂与沉淀。继光绪二十四年(1898年)维新变法惨烈收场之后,康有为背井离乡远走域外,借兵干政和武力勤王的双双失败,使他陷入进退维谷的困境。回首以往岁月,康氏积极入世却不得要领,超然出世又不得尽兴。两种思想的碰撞纠缠,使诗人的生命观愈加博大;猛然跌入异质文明空间的诗人,其心绪得以多边延伸,也使诗境愈加辽阔。且看诗篇《辛丑除日新迁大吉岭山馆,得报大驾还京,亲谒郊庙,引见外使,君位小定,为戊戌以来未有之事。喜赋·其二》:“明夷蒙难断遗篇,海外流离岁四边。救主无功宜万死,思亲日远已三年,但假著书消岁月,幸能蜡屐揽山川。此中卫藏通无路,故国遥瞻只惨然”[56]。全诗书写了诗人归国不成、思亲念君的低回心情,但他旋即转头安慰自己可以足穿蜡屐饱览山川,能够在登山临水、访幽探胜中,体会生命的宁静与闲适。入世失败的痛苦在悠然自乐中得以缓解,不失为一种幸事,颇有苏东坡的旷达境界。

其次,康氏域外诗中交织的怀旧情结和纳新意识也颇为引人注目。“怀旧”指诗人时刻怀念前半生的旧人往事,怀念风雨飘摇中的故国故土;“纳新”是诗人勇于并乐于接受新思想、新事物、新知识、新朋友,包容各种新思潮,对域外世界的把握是全方位多角度的。康有为在诗中频繁记录自己与域外人士的文化交流活动:无论是改良政治制度、谋划变法图强,抑或倡导加强物质文明建设、强化国家军事防备力量,甚至是揭露域外文明的疮疤,其最终目的无非是将域外之精华文明创造性地融入自己的思想体系。同时,他也不忘反映中华文明在他国的接受与进展,例如,康氏流亡后期居日本时有诗作《明末朱舜水先生避地日本,德川儒学之盛自此传焉。今二百五十年,德川公国顺举改碑祭,名侯士夫集而行礼者四百余人。吾在须磨不能预盛典,寄松树植墓前,附以五诗以寄思仰》[57],被收入《康有为全集》第十二集里的“集外韵文”中。该诗提到的朱舜水即朱之瑜,复明无望后寄寓日本二十多年,仍着明朝衣冠,追念故国。朱之瑜到江户讲学,许多著名学者都慕名来就学,带动了日本明治维新时期的儒学之兴。有着相仿经历的康有为定是心有戚戚。

最后,康有为忠实承继儒家“仁”的治民理念,积极吸收资产阶级人性论的合理要素,并糅合佛家慈悲救世思想,既在目睹其他国度底层人民的悲惨境遇后心生恻隐与悲悯之情,又在异域风光的陶冶下,在与自然和人文景观的亲近中得到了不少的乐趣,构建了自身悲天悯人、去众生之苦、得人生至乐的生命观。诗人生命观的独特性赋予其域外诗博大深沉的人文关怀,因此诗中处处可见悲悯与乐天情怀。且以一个词为例,康有为曾多次大胆表达了对乐土的向往之情,有“乐国乐土无复之,我两过此罄其奇”(《瑞士国在阿尔频山(阿尔卑斯山)中,湖山之胜,游客之盛,为天下第一,吾两过之》)[58]、“诸天世界多乐土,一星一界何殷繁”(《巴黎登气球歌》)[59]、“旅者如家歌乐土,妙音之天何人世”(《满的加罗国在法之南,临地中海,地势类香港,南北八法里、东西十法里而自立。一切无税,惟税博进,故欧洲贵族、美富人咸来避寒。宫室服馔、歌乐妓曲皆号全欧第一,人称乐土,诚大地异境也》)[60]、“朵朵莲花开乐土,天天世界现微尘”(《己酉除夕前二日,酬梁任公弟寄诗并电问疾,六章·其三》)[61]等句,通过反复吟咏乐土,抒发对幸福生活和世界太平的向往和憧憬,勇敢表露了他为民众设计美好未来的浪漫理想。这种博采众长、悲悯求乐的文化生命观,开辟了中国诗歌的新境界,是前人作品及同时代作品所无法企及的。

(二)域外诗在近代诗坛重要的承上启下的意义

作为最先觉醒的中国人之一,康有为敏感地觉察到了国家的保守与世界的突进之间难以调和的矛盾。作为诗界革命的主将之一的他用实际行动响应“诗界革命”,向旧体诗刻板的格律、固化的词语、程式化的抒情方式宣战。落实到域外诗,具体操作方式可概括为以下两种。

首先,改造旧形式,使之适应不断发展的新内容。恰如前文详述的诗体改革,一方面以新颖的形式去对抗传统的格律诗体,特别是在节奏、平仄、句式、意象等基本的诗歌元素方面颠覆古旧的作诗模式;另一方面,他笔下多种新颖的诗体也指明了诗歌未来发展的新方向:以文入诗的创作策略造就了散文化的新诗体,被后世诗人继承下来并发扬光大,形成近百年来独步诗坛的“现代自由体”诗;在语言革新方面围绕着“新语词”与“白话化”的两种美学追求,把诗歌语言的革新提到了一个新的层次,触及了中国诗歌语言革新的根本性问题。由于诗作中大量地纳入了有关西方文化的“新名词和新术语”,我们可将其称为“欧化”之路,此处不再赘论。

除“欧化”外,康有为也努力从民间文学的土壤中吸取养分,走出一条“俗化”的新路子。新式竹枝词在其域外诗中也时时出现,大量的大众口语、民歌民谣等通俗语言,被嵌入具体诗作中,建构出不少自由灵动的“杂歌谣体”,打破了“雅俗之分”这个两千年来“文学”与“非文学”的重要标准,为新旧体诗的衔接与转型探索提供了一条新的路径。如诗作《庚戌三月七日绕行槟榔屿,携旃理观山海》:“游山观海醉酒,卧簟听歌梦醒。帘影灯影花影,浪声蛙声虫声”[62]。诗人在描写恬然自得的日常生活时采用新颖别致的六言诗,诗尾更是连用三个“影”字,三个“声”字,饶有理趣,通俗化倾向相当明显。以上这两条道路经过康有为的努力疏通,具有重要的过渡性的意义,在一定程度上调和了“新意境”“新语句”与“旧风格”之间的矛盾。

近代维新领导者康有为的域外诗“反映了先进知识分子渴望学习新学、了解世界、面向世界的精神面貌”,以丰富多样的诗歌题材、新鲜多变的艺术风格和灵活多元的表现手法,为近代诗歌的繁荣作出巨大贡献。此外,域外诗与梁启超所发起的“诗界革命”的文学探索相互唱和,亦为后世诗人群体的探索提供了方向和前进的道路,成为几千年中华诗歌的新兴力量。他们在诗歌通俗化方面所作的努力,也为五四运动后掀起的白话新诗奠定了基础,有力推动了近代诗歌的变革和转型。