超声造影检测颈动脉斑块新生血管分级预测缺血性脑卒中再发风险

梅将军,张夏静,马 瑛,胡利华,宋 烨(通信作者)

(上海健康医学院附属周浦医院超声医学科 上海 201318)

近年来,缺血性脑卒中已成为最常见的心脑血管疾病之一,据报道其再发率为32%[1],且脑卒中再发患者的致残率与致死率高于初发脑卒中。颈动脉斑块的某些特征包括斑块内出血、富含脂质的坏死核和表面破裂与斑块的不稳定性有关,且被认为是缺血性卒中发生的主要原因之一[2]。常规超声可以根据斑块的大小、形态和回声来判断斑块的稳定性,但常规超声无法观测到斑块内血供情况,无法对其进行危险分级。超声造影(contrastenhanced ultrasound,CEUS)可显示颈动脉粥样硬化斑块内的新生血管,快速有效评估斑块的稳定性,并获得了病理学证据的支持[3]。先前的研究CEUS检测到的新生血管与既往心血管疾病史之间也有关联[4]。然而,关于CEUS检测到的新生血管是否与反复发生的心脑血管事件相关的研究还较少[5]。因此,本研究针对缺血性卒中和颈动脉粥样硬化的患者,应用CEUS评估颈动脉斑块内新生血管与脑卒中再发风险的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年3月—2022年2月在上海市浦东新区周浦医院就诊的初次缺血性脑卒中患者83例,其中男性53例,女性30例,年龄54~82岁,平均年龄(69.00±5.12)岁。纳入标准:①CT或MRI诊断为初次缺血性脑卒中;②双侧颈动脉斑块数量≥1。排除标准:①心源性栓塞及出血性脑卒中;②严重感染、心肺及肝肾功能不全、呼吸衰竭的患者;③生存预期时间<1年。本研究通过了本院伦理委员会的审核(2021-C-006),所有患者与家属均签署知情同意书。

收集患者基本临床信息,包括性别、年龄、体质量、高血压、糖尿病、冠心病、吸烟史等;实验室检查指标:血糖、低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)、尿酸(uric acid, UA)、金属蛋白酶-9(matrix metalloproteinase-9, MMP-9)、同型半胱氨酸(Homocysteine Hcy)等。

1.2 方法

1.2.1 颈动脉常规超声检查 使用Philips EPIQ5超声诊断仪,频率(4~8)MHz的高频探头行颈动脉常规超声。患者取仰卧位并略向对侧倾斜,多切面扫查,目标斑块为:最大低回声或混合回声斑块。

1.2.2 颈动脉超声造影检查 在造影模式下,经肘静脉团注1.2 mL声诺维造影剂(SonoVue)混悬液,再迅速注射5.0 mL 0.9%氯化钠溶液,启动计时器并观察2 min保存。斑块内新生血管表现为斑块周边及内部移动的高回声气泡。

根据斑块内增强情况进行分级[6]:Ⅰ级,斑块内无增强;Ⅱ级,斑块外膜或内部出现少量移动的点状增强回声;Ⅲ级,斑块外膜与内部均出现移动的散在点状及线样增强;Ⅳ级,斑块内出现弥漫性增强。其中Ⅰ、Ⅱ级为稳定斑块,Ⅲ、Ⅳ级为易损斑块。

1.3 缺血性脑卒中再发的评估

本研究随访时间为18个月,利用门诊复查以及电话随访等方式对缺血性脑卒中初发患者进行随访跟踪,研究终点为经CT或MRI诊断为颅内新发缺血性脑卒中的入选者,并记录复发时间。

1.4 统计学方法

使用SPSS 22.0软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,采用独立样本t检验;计数资料以频数(n)表示,应用χ2检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。血清标志物水平与斑块内新生血管相关性采用Pearson相关分析,缺血性脑卒中再发危险因素分析采用多因素非条件Logistic回归分析。

2 结果

2.1 缺血性脑卒中再发组与未再发组临床数据比较

随访期内缺血性脑卒中再发患者共(再发组)29例,未再发缺血性脑卒中患者共(未再发组)54例。再发缺血性脑卒中组血清LDL-C、UA、MMP-9表达水平较初发缺血性脑卒中组高(P<0.01),见表1。

表1 缺血性脑卒中再发组与未再发组一般临床资料比较

2.2 缺血性脑卒中再发组和未再发组颈动脉斑块新生血管分级比较

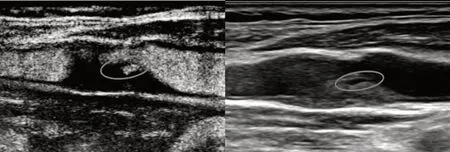

再发组中共选择44个斑块(其中同一患者双侧再发者8例),未再发组中选择99个斑块。CEUS造影后显示82%(117/143)的斑块内有新生血管,未再发组患者斑块分级主要为Ⅰ级和Ⅱ级,而再发组斑块新生血管分级主要为Ⅲ级、Ⅳ级,两组的斑块新生血管分级有统计学意义(χ2= 34.088,P<0.001),见表2。图1为溃疡斑块,图2为易损斑块。

图1 Ⅳ级:斑块纤维帽破裂,溃疡形成

表2 再发组和未再发组颈动脉斑块新生血管分级比较 单位:个

2.3 血清标志物与颈动脉斑块CEUS分级的相关性

LDL-C、UA、MMP-9水平与颈动脉斑块CEUS分级的相关性经Spearman相关分析,LDL-C、UA、MMP-9水平与颈动脉斑块新生血管分级呈正相关(r1= 0.623,P= 0.003,r2= 0.705,P= 0.002,r3= 0.685,P= 0.003)。

2.4 危险因素与缺血性脑卒中再发的相关分析

为排除其他因素的干扰,将上述各危险因素中具有统计学意义的变量进行多因素Logistic回归分析,以18个月内缺血性脑卒中有无再发为因变量,糖尿病史、冠心病史、血清LDL-C、UA、MMP-9表达水平及易损斑块定为自变量,结果显示易损斑块与缺血性脑卒中的再发密切相关,是导致缺血性脑卒中再发的独立危险因素,见表3。

表3 缺血性脑卒中再发相关危险因素的二元Logistic回归

3 讨论

CEUS评估斑块内新生血管生成已成为斑块易损性无创性评估的重要指标,这些新生血管的长期存在可能导致斑块内出血、溃疡形成,从而增加了缺血性脑卒中再发的风险[7-8]。因此,准确识别易损斑块并及时干预可能是预防缺血性脑卒中再发的关键。

本研究表明,CEUS检测斑块内新生血管是卒中复发的独立预测因子,且具有很高的敏感性。Varetto等[9]对颈动脉内膜剥脱术后斑块标本和颈动脉斑块CEUS增强程度进行了比较,发现斑块内微血管密度与CEUS增强程度有良好的相关性。此外,CEUS能清晰显示斑块内液化区,有助于发现斑块内出血等情况。本研究中82%(117/143)的斑块内有新生血管,再发组斑块新生血管分级主要为Ⅲ级、Ⅳ级,而未再发组患者新生血管分级主要为Ⅰ级和Ⅱ级,两组间斑块新生血管分级差异有统计学意义(P<0.01),这表明颈动脉新生血管分级与缺血性脑卒中再发关系密切。其中,6例颈动脉斑块存在出血、破裂及血栓形成的患者1年内缺血性脑卒中反复发作。国内外几项研究也提示斑块破裂伴出血、血栓形成、溃疡斑块等是预测缺血性脑卒中再发的有效指标之一[10-11]。本文还应用Spearman相关分析发现,UA、LDL-C、MMP-9水平与颈动脉斑块新生血管分级呈正相关,即新生血管的形成与斑块炎症密切相关。Marnane等[12]用PET技术发现颈动脉斑块炎症是缺血性脑卒中复发的风险因素,斑块内持续的炎症导致新生血管生成是颈动脉斑块易损性的关键。

本研究通过多元Logistic回归分析显示,血清LDL-C、易损斑块与缺血性脑卒中的再发密切相关,是导致缺血性脑卒中再发的危险因素。因此,CEUS评估斑块稳定性可作为缺血性卒中的预测指标之一,对于Ⅲ、Ⅳ级易损斑块的缺血性脑卒中患者,应及时给予有效的二级预防治疗。目前国内外关于颈动脉斑块新生血管分级、炎症因子与缺血性脑卒中再发关系的相关研究仍较少,因此本研究结论仍需在进一步的大规模人群研究中进行验证。

本研究的局限性为:①本研究仅对颈动脉的最大斑块进行研究,因此有可能遗漏导致缺血性脑卒中的斑块;②本研究存在样本量相对较小、随访有限等局限性,如果延长随访时间,缺血性脑卒中再发事件发生率可能会更高;③本研究中对颈动脉斑块的评估是基于半定量的分级系统,而不是准确地定量测量。

综上所述,血清LDL-C、UA、MMP-9水平与颈动脉斑块新生血管分级呈正相关,CEUS可以成为评估不稳定斑块的有用工具,Ⅲ、Ⅳ级颈动脉易损斑块是缺血性脑卒中复发的独立危险因素,对临床防治有一定的指导意义。