中国戏曲中的“回门戏”比较研究

摘 要:中国戏曲中有一种回门戏,其中有四部剧目有着非常深的渊源,即《拜新年》《张三劝妹》《蔡驼子回门》《胡大回门》。这四部剧在人物和情节设置上都十分相似,都书写一旦一丑回娘家之事,甚至部分语言也几乎一致,极具地方特色。然细节之处也有很多不同。从人物形象、情节设置等方面对这四部剧进行分析探讨,比较该四部剧的异同,挖掘出回门戏的文学与思想价值。

关键词:戏曲;回门戏;两性意识

在中国戏曲中,多有关于才子佳人的戏剧。与之不同的是回门戏为读者展现的并非爱情的悲喜,而是两个家庭之间、两性之间的矛盾与悲剧,如此普遍而又深刻的社会问题。经笔者概览,川剧《拜新年》(又名《窦相公回门》),湖南花鼓戏《张三劝妹》(又名《蔡驼子回门》)、《胡大回门》以及广西彩调剧《蔡驼子回门》,这四部回门戏在人物设置与情节上都有较深的联系。其中《蔡驼子回门》的剧目既在湖南花鼓戏中又在广西彩调剧中,但并不完全相同,故后文《张三劝妹》为湖南花鼓戏版、《蔡驼子回门》为广西彩调剧版,以作区分。在剧中,男性为丑角,女性为花旦,一花一丑这样搭配,故事情节以“回门”为线索在嬉笑怒骂间逐渐揭示家庭之间的矛盾,进而批判社会现象。

一、人物形象异同

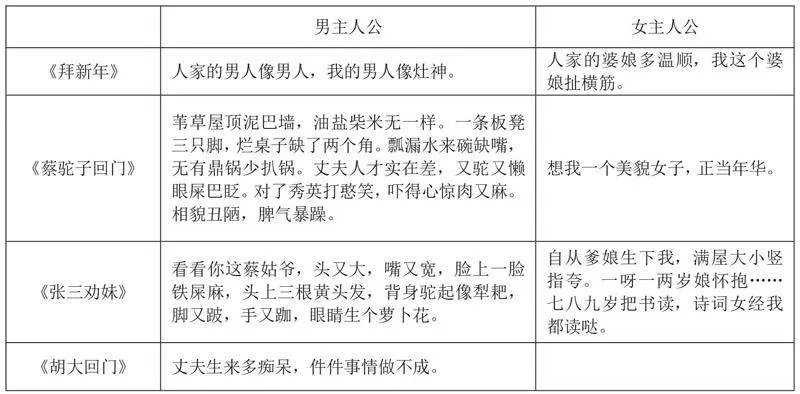

在回门戏中,以夫妻二人为主角,其余角色为娘家人,男方家人并未登台亮相。夫妻双方的人物形象几乎是走向两个极端,男主人公为丑角,女主人公则为花旦。以下是四部剧中的唱白对男女主人公的描述(如下表)。

由此可见,男主人公在外貌、性格、智力等方面都存在着缺陷,即所谓的残疾人,显然他们并非良配。女主人公长相漂亮,性格多泼辣爽快,甚至有一定的学识教养,她们自认为所嫁并非良人,心有不甘,一方面想借回门一事诉说心中的苦闷,另一方面又怕旁人,知道自己丈夫的面目后对自己有所言语。如此形象相悖的人物,在家庭关系中产生了十分激烈的碰撞,不断推动着戏剧发展,引人入胜。且女主人公的美好与其遭遇形成强烈对比,易于调动观众的情绪。

此外,在回门中还有一类人物形象十分引人注意,那就是娘家人阵营。每个回门戏对于娘家人的设置安排都不同,大多为母亲或母亲和妹妹。一为衬托出女主人公的无奈遭遇,二为表现对女主人公的怜悯,三为体现出对女性群体的压迫。唯独《张三劝妹》出场的是女主人公的兄长,人物设置的不同也使得在“劝”上大有不同。其他剧目多为对女主人公悲惨命运的无奈和怜悯,而张三不仅是作为张氏的兄长,也是在剧中作为传统礼教的代表,兄长的言词常带重男轻女思想,如“多弄璋少弄瓦”“错生我妹是个女”等。就连他口中的母亲这一角色也是带着非常浓重的教化色彩,不断为张氏灌输女要从夫的观念,丝毫没有站在妹妹张氏的立场,因此将一个萌生了反抗意识的女性再次压倒。

二、情节设置异同

总体而言,四部回门戏的剧情是相似的,都以“回门”这件事作为线索,但在一些重要情节的设置上有所不同,或相似情节被安排在不同的场景,或相同的场景下表现出不同的人物性格和遭遇。

(一)家中情节

《张三劝妹》《蔡驼子回门》和《胡大回门》开场都是女性先诉苦,表白自己嫁人之后所受的委屈,随后叫丈夫出场,接着有“排排坐”“换裤子”等十分相似且具有喜剧性的情节。“排排坐,吃糯糯”这一歌谣在湖南地方志和广西地方志中都有记录,各版本内容也存在差异,虽难以探究哪个在先,但可见其渊源颇深。如下:

排排坐,吃糯糯;糯糯香,买金姜;金姜辣,买枇杷;枇杷苦,买猪肚;猪肚烂,买鸭蛋;鸭蛋尖,尖上天;天又高,买把刀;刀又长,买匹羊;羊又花,买个瓜;瓜又甜,买只船;船又没得底,一个婆娘两个女。(《广西通志·民俗志》)

排排坐,吃糯糯。糯糯香,吃沙姜。沙姜辣,吃枇杷。枇杷苦,吃猪肚。猪肚尖,尖上天。天又高,有把刀。刀切菜,菜又青。买口针,针又秃。买个奴,奴又走。买个狗,狗又叫。强盗来偷你家的烂棉套!(《宜州市志》)

而在《拜新年》中并没有夫妻在家的情景,而是以丈夫的“婆娘,走起,回门去”一声吆喝,拉开了帷幕,简洁又直接,开门见山,处理得很精妙。《蔡驼子回门》虽然也是有女性开场诉苦,但这一部回门戏跟其他三者有很大的区别。首先,蔡驼子的家境并没有其他三部那样好,日子过得很紧巴。张秀英想要一去不返却不能,只是怕别人的目光。其次,她的心情也是表现得最为突出的,性格也是最为泼辣的。起初她想独自回门,说“今日回家娘家去,真想一去永不回蔡家”,后来是被蔡驼子发现后才不得已带上他一起回门的。

(二)教夫情节

常言相夫教子,在回门戏中却有着非常突出的妻教夫的情节。前文提及,回门戏中的男主人公智力低下令夫与子的形象有所重叠,小到穿衣走路,大到人情世故,都需要别人来指导才能完成,既惹出了不少笑话,也不禁令人唏嘘。从当代婚姻观来看,这样的形象无不引起对男主人公的嬉笑、愤怒,从而引发对女主人公遭遇的同情。在剧中,女主人公对男主人公的“教”分两类,一类是对日常生活的教,一类是应对回门的教,这些在四部剧中有异有同。

首先,是日常生活。其一为“排排坐”情节,男主人公呆傻,难以理解女主人公所说的对坐、排排坐等,总是听岔或误解,进而引出了“排排坐,吃糯糯”的童谣,赋予了戏剧本土化特色。其二为“穿裤子”情节,男主人公就连换裤子都需要妻子来进行指导。《蔡驼子回门》中蔡驼子听了张秀英的话却仍是固执己见,一是为展现他的傻,二是表现了他与妻子的对抗。其三是出家门,门有门槛,而男主人公却像是从未出过门的人,连跨门槛都需要教。

其次,是对回门这件事的准备。回门探亲,免不得要厘清称呼,尽管女主人公娘家人并不多,但男主人公仍是需要妻子来教他如何称呼娘家人。在这一过程中,也自然出了许多笑料。《拜新年》中,窦相公记不得“亲母”“岳母”“老丈母”的称呼,最终妻子给他想了“婆娘的妈”这一顺口的称呼,而后窦相公却以为这四个称呼分别指向四个不同的人,大骂岳母是“杂种”。《蔡驼子回门》和《张三劝妹》渊源极深,在这一部分,二者的唱词几乎相同。回门自然少不得询问家事,戏中的女主人公十分聪慧,都会替丈夫准备好回答。《张三劝妹》中张氏虽有准备,但兄长并未询问。《蔡驼子回门》中张秀英在家中便教了蔡驼子如何回答,问答较少,而蔡驼子仍然答非所问。《拜新年》与《胡大回门》的问答内容几乎一致,问答篇幅长,将“牛头不对马嘴”发挥得淋漓尽致。

这一段相当精彩,唠家常的问题对常人来说再简单不过,但窦相公对妻子口头教导的“照搬照抄”使这件事尽显他的愚蠢和呆傻,又再一次将气氛推向了高潮。在这一环节中,女主人公已经竭尽所能,一字一句地教授,而男主人公却听不懂问话,天真地将得到的“答案”回应了下一个问题,进而引发了这样大的笑话。问与答的不匹配。其实也是暗示着主人公婚姻的不匹配,男主人公听不懂丈母娘的问话,实则是带着轻蔑的味道。他无需讨好,无需听懂对方的言语,尽管成了闹剧,但他仍然是得益者与上位者。

(三)结局设置

佛家讲有因必有其果,因果相生,不同的社会背景,不同的情节安排,不同的人物刻画,最终导致了不同的结果。中国文学向来讲究“和”,故事要求大圆满,四部回门戏中便有两部是劝和的,即《蔡驼子回门》和《张三劝妹》。前者张氏被哥哥劝服,回心转意,与蔡大和睦相处,后者以“哪有穷人穷到尽,哪有富人富到头”“石头也有翻身日,勤劳致富无忧愁”等话来消除张秀英心中的埋怨。而《拜新年》与《胡大回门》是不同的。《拜新年》以一场闹剧结尾,但从前面的对话中可以看出,即便女主人公对这个婚姻不满,也无法脱离,是一场披着喜剧外衣的悲剧。《胡大回门》的结局则揭露了这一剧目是彻头彻尾的悲剧,母亲落泪,母女相拥,但她们都无可奈何,摆脱不了被锁住的命运。

(四)婚配理由

几乎在每部回门戏中,婚配理由总是被提及,因二人并非像才子佳人戏那般自由恋爱婚配,而是有多种理由。《拜新年》中女主人公家里被媒人欺骗,且家中欠了男方家里的债;《张三劝妹》则是张氏八字不好,查八字查到了蔡家;《蔡驼子回门》是张秀英被媒人欺骗;《胡大回门》是家中许配。总而言之,回门戏中的婚姻都不是因自由恋爱而起的,不是内因,而是外因。女主人公婚后的悲惨并非她本人的意愿,而是旧社会的传统压制了人性,她们萌生了反抗的意识,从中可见女性意识的觉醒。

三、回门戏中的现代思想与地方价值观

(一)对丑角的戏谑,儒家思想的缺陷

儒家文明有“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”的理念,而古代选官四条标准身、言、书、判,第一条就是对身体外形的要求。丑角在喜剧中的设置,其实包含着在儒家思想下对残疾者的歧视,尤其当丑角作为戏剧的主人公时,这样的戏谑就更为突出,丑角站在主位全程承担着引起调笑的任务,他似乎不再是故事的主人公,而只是一个工具人,故事的走向与他并无太大关系,他的存在与“回门”这件再正常不过的婚姻风俗是不融合的,他的言行举止几乎都跳出了“回门”,因此才闹出了这么多的笑话。

(二)包办婚姻的缺陷,对女性的压迫

在古代,人们非常看重父母之命、媒妁之言。因此产生了许多婚姻不幸的家庭,也有了诗文里男女私奔的浪漫故事。回门戏主要讲述的就是在旧社会中存在的包办婚姻的现象,揭露了其缺陷,向人们直露地展示女性在包办婚姻中所遭受的不幸及女性意识的萌生。在完全不平等的两性关系中,女主人公是美丽的、精明能干的,她们游刃有余地操持家事,可她们面对的却是丑陋无能的丈夫和无法脱身的命运。若说丑角是出自对残疾人天然的嘲笑,那戏剧将如此女性置于丑角之妻的位置,两人鲜明的对比则更是突出了女性在旧社会的艰难与凄惨。再说女主人公的娘家人,除《张三劝妹》外出场皆是女性,她们自然也成了被压迫的一方。《拜新年》中母亲承受着窦相公的疯闹和辱骂,被男主人公家随意唤作“史老娘子”,《张三劝妹》在回门的路上女主人公的姐妹也要遭受“无意识”的调戏。此外,《张三劝妹》中尽管出场的娘家人是兄长,但兄长也成了压迫女主人公的一方。他与他口中的母亲都是传统封建礼教的代表,遵循着“从夫”的教化,对女主人公的规劝都围绕着这一点,将一个本来有反抗意识的女性又关进了礼教的笼子里。

(三)极具地方性的价值观念

这四部回门戏尽管剧情相似,但在很多地方还是有着不同之处,而这精心安排的不同之处,则体现着不同地域的文化风貌。最为明显的就是《蔡驼子回门》,这部剧目与其他三部有个十分明显的差异,那就是蔡家的家庭经济条件很差,进而也引出了后面母亲的劝勉。张母劝张秀英莫要嫌贫爱富,这一基调极具广西地方特色,抒发了勤奋致富的思想情感。这一点不由令人想起了《刘三姐》,同样也是为底层人民发声,体现了广西平民的心声。《张三劝妹》和《胡大回门》都是湖南花鼓戏,尽管是出自民间的质朴欢快的剧种,但还是受到了儒家思想的影响,带着极为浓重的中原礼教色彩。

这四部回门戏篇幅较短,情节紧凑,始终围绕着“回门”这件事来展开故事,风格以质朴、欢快为主,反映了汉族婚俗,语言通俗,展现了鲜活的人物形象,充分体现了地方特色,极具观赏性。回门戏揭露了包办婚姻的缺陷,在古代这样的情况很是常见,而在当代的一些地区也可以看见。回门戏通过一丑一旦的搭配,更凸显出女主人公在婚姻上所遭受的非人待遇。回门戏不仅批评了儒家思想中的缺陷,也控诉了包办婚姻的不合理成分,具有一定的现实意义。

责任编辑 岳莹