手持技术实验促进化学课堂深度教学

周婷婷

一、教学内容及现状分析

本节课选自2019人教版选择性必修1《化学反应原理》(2020年5月第1版)第三章“水溶液中的离子反应与平衡”第二节“水的电离和溶液的pH”的第1课时。新课标对水的电离和溶液的pH的要求为:认识水的电离,了解水的离子积常数,认识溶液的酸碱性及pH,掌握检测溶液的方法。从教材看,水的电离平衡前承弱电解质的电离,后接盐类的水解,是水溶液中的离子平衡概念群建构不可或缺的一环,在教学中可发展宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想等几个核心素养。在中国知网以“水的电离平衡”为关键词进行检索,检索到2016—2023年公开发表的教学设计类论文很少,且教学设计均侧重理论讲解以及对点训练,缺乏让学生自己建构的过程。

二、学情分析及常见“迷思”

由于对微观粒子的认知还存在局限性,学生在“水的电离”学习中容易产生以下“迷思”。

1.对水的电离过程以及电离程度不清晰。水属于极弱电解质,水分子间的相互作用导致水的电离,是自耦电离,这与所学弱电解质电离本质有差别。

2.对pH值与溶液酸碱性的关系不清晰。受到生活经验和既往知识的影响,形成记忆性盲点,认为酸性就是pH小于7,中性pH等于7,碱性pH大于7。

3.对水的离子积常数Kw的适用范围不清晰。水的离子积常数Kw在所有的水溶液中都适用,部分学生认为Kw只能在纯水或中性溶液中才可以应用,酸碱溶液由于溶质自身会电离出H+或OH-,则不可以用该常数计算。

4.对水的电离平衡的影响因素不清晰。水中加钠或者加CO2对水的电离有何影响,学生无从下手进行分析。

5.对水溶液中微观粒子的相互作用不清晰。水作为重要的溶剂,水溶液中微粒的相互作用在化学学习中贯穿始终。对水的研究不能只研究水本身,而应该扩展至水溶液中微粒的相互作用。学生仅仅知道概念不足以解决问题。

三、教学思想和策略

水的电离是微观的,不容易被观察,导致部分学生的学习浮于浅层,仅能从浅层次上理解、接受知识,较容易产生迷思概念。所以构建以理解为基础,以问题驱动为导向,以讨论思考为途径,让学生在学习任务中开动脑筋,解决问题,逐步培养学生的高阶思维、实践能力和正确价值观,完成符号学习阶段、逻辑形式阶段和意义领域阶段的深度教学课堂势在必行。

深度教学强调通过对知识完整、深刻的处理,促进学生理解知识的内涵,自动建构个性化的知识系统和意义系统。手持技术是由数据采集器、传感器和配套的软件组成的定量采集和处理数据系统。这一系统能与计算机连接,然后完成各种后期处理。手持技术实验可以把常规实验难以呈现的水的电离情况以图像形式表征,将微观化学变化可视化,教师可以通过手持技术实验,使学生实现对知识内容的深度理解,从而提升其核心素养。

基于以上分析,本节课设计了以下手持实验:

1.手持技術实验测定水的电导率。

2.手持技术实验测定不同温度下水的pH。

3.手持技术实验测定蒸馏水中加入0.1000mol/L NaOH溶液的pH。

4.手持技术实验测定蒸馏水中加入1.0000g Na2CO3固体粉末溶液的pH。

四、教学目标

1.利用手持实验验证水的微弱电离,建立水是弱电解质的概念。

2.利用手持实验探究不同温度下水的pH,理解水的离子积常数以及pH。

3.利用手持技术实验归纳纯水中加入酸碱时的pH,建构水的电离模型。

4.利用手持技术实验探究水中加入碳酸钠的pH,深度理解水溶液中微粒的相互作用。

五、教学流程

1.对比蒸馏水的灯泡导电实验和手持实验测水的电导率得出的结论,激发学生深度思考,提出水是极弱电解质。

2.通过与弱电解质的电离平衡常数类比,发展水的离子积常数概念,运用手持技术测不同温度下水的pH,得出水的离子积常数与温度相关的结论,并计算常温下和100℃水的离子积常数。

3.通过手持实验测纯水中加碱的pH变化,总结酸碱对水电离平衡的影响并绘制c(H+)和c(OH-)的关系图。

4.运用水的电离平衡分析模型解释生活中的问题。

六、教学实录

●环节一:理解水的电离

问题1:水可以导电吗?如何设计实验?

学生:可以,连接小灯泡和蒸馏水,看灯泡是否亮起。

手持实验1:连接小灯泡和蒸馏水,发现小灯泡不亮。得出结论:水不导电。

教师:是否水真的不导电呢?

演示实验1:手持技术实验测蒸馏水的电导率:水的电导率为0.023 ms / cm。

深度思考:两个实验得出的结论不同,灯泡需要的电流较大,水微弱的导电能力不足以点亮灯泡。水是一种极弱的电解质。

问题2:思考水的电离与前面学习的弱电解质的电离实质是否完全一样。

深度思考:在水分子的作用下,弱电解质会发生不同程度的电离,这表明,在水分子与各种电解质的结构粒子之间存在着较强的相互作用。在相对分子质量接近的化合物中,水是熔、沸点较高的物质,水分子间也存在较强的相互作用。水分子彼此间的作用导致水分子发生微弱电离。

教师:水的相互作用导致水发生微弱电离,水的电离是一种自耦电离,请大家写出水的电离方程式。

学生:H2O+H2O?葑H3O-+OH-,简写为H2O?葑H++OH-。

(设计意图:基于学生已有认知,提问如何验证电解质的导电能力,学生提出的灯泡实验与教师进行手持实验电导率的测定形成思维冲突,激发学生的深度思考,进一步从微观角度比较水的电离与一般弱电解质电离的不同点,既对前面所学知识进行巩固,又发展新概念认知)

●环节二:Kw概念的建立

问题1:水属于弱电解质,请书写出水的电离平衡常数。

教师:水属于弱电解质,所以可以把水的浓度看成一个定值,水的电离平衡常数简化为Kw=c(H+)c(OH-),称为水的离子积常数。

问题2:水的离子积常数与什么相关?计算常温下和100℃水的离子积常数。

生:Kw也属于平衡常数,应该与温度相关。

手持实验2:测25℃水的pH为7.2,测100℃水的pH为6.2。根据离子积常数表达式可得常温下水的离子积常数约为10-14,100℃水的离子积常数约为10-12。

教师总结:实验验证了水的电离与温度相关。温度越高,水的电离程度越大,Kw越大。

问题3:纯水的pH值是否一定是7?

深度思考:pH=-lgc(H+),只与氢离子浓度相关,不同温度下水的电离程度不同,所以水电离出的氢离子的浓度也不同,只有在标明温度的情况下,才可以把pH值作为判断酸碱性的依据。

(设计意图:通过类比书写出水的离子积常数表达式,并利用手持技术实验测得100℃水的pH值为6.2,与学生认为的纯水pH值为7形成思维冲突,进一步启发学生理解并领悟pH值的意义和作用)

●环节三:水电离的影响因素

教师:可否推测水的电离受哪些因素影响?

生1:根据水的电离方程式,纯水中加入酸碱可以影响水的电离。

教师追问:如何影响?

生1:提升氢离子和氢氧根浓度会抑制水的电离,导致水的电离平衡逆向移动。

生2反驳:加入氢离子可以与水电离出的氢氧根结合,导致水电离的氢离子浓度减小,导致水的电离平衡正移。

手持实验3:向90 mL蒸馏水中滴入0.1000mol/L稀NaOH溶液10 mL,测其pH。

问题1:水中加入碱,会影响Kw吗?

生:取曲线稳定后的pH值,c(H+)≈10-12,通过加入量计算c(OH-)=10-2,Kw≈10-14,与纯水测得的Kw一致,证明Kw只与温度有关。

教师:向水中加入强碱,此时溶液中的OH-主要有两个来源:水的电离和氢氧化钠的完全电离,请比较加入碱前后水的电离程度。

深度思考:依据c(H+)H2O=c(OH-)H2O任取加入强碱后的两点:

pH为9时,c(OH-)H2O=c(H+)H2O=10-9 mol/L<10-7 mol/L;

pH为11时,c(OH-)H2O=c(H+)H2O=10-11 mol/L<10-7 mol/L,所以可知强碱抑制水的电离。

教师追问:有些同学认为OH-会结合水电离的H+,导致平衡正移,这种想法为什么不对?

深度思考:水是极弱电解质,电离的H+极少,即使有结合减少也对平衡影响微弱,所以水中加入酸碱对水的电离都为抑制。

问题4:水溶液中加入钠或者通入SO2对水的电离有什么影响?

生:加入钠会与水中的氢离子进行反应,c(H+)持续减少,水的电离平衡正移,所以对水的电离是促进的。加入CO2与水反应生成酸,电离出H+,提升了c(H+),所以对水的电离是抑制作用。

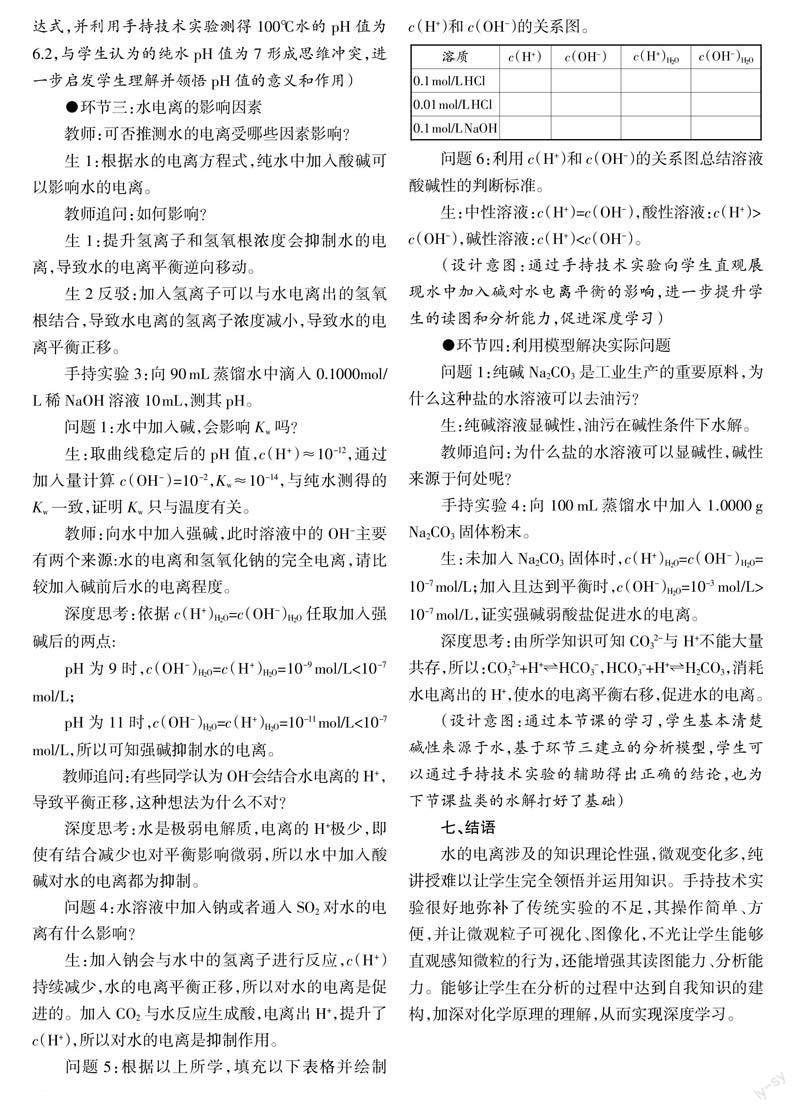

问题5:根据以上所学,填充以下表格并绘制c(H+)和c(OH-)的关系图。

问题6:利用c(H+)和c(OH-)的关系图总结溶液酸碱性的判断标准。

生:中性溶液:c(H+)=c(OH-),酸性溶液:c(H+)>

c(OH-),碱性溶液:c(H+)<c(OH-)。

(設计意图:通过手持技术实验向学生直观展现水中加入碱对水电离平衡的影响,进一步提升学生的读图和分析能力,促进深度学习)

●环节四:利用模型解决实际问题

问题1:纯碱Na2CO3是工业生产的重要原料,为什么这种盐的水溶液可以去油污?

生:纯碱溶液显碱性,油污在碱性条件下水解。

教师追问:为什么盐的水溶液可以显碱性,碱性来源于何处呢?

手持实验4:向100 mL蒸馏水中加入1.0000 g Na2CO3固体粉末。

生:未加入Na2CO3固体时,c(H+)H2O=c(OH-)H2O=10-7 mol/L;加入且达到平衡时,c(OH-)H2O=10-3 mol/L>10-7 mol/L,证实强碱弱酸盐促进水的电离。

深度思考:由所学知识可知CO32-与H+不能大量共存,所以:CO32-+H+?葑HCO3-,HCO3-+H+?葑H2CO3,消耗水电离出的H+,使水的电离平衡右移,促进水的电离。

(设计意图:通过本节课的学习,学生基本清楚碱性来源于水,基于环节三建立的分析模型,学生可以通过手持技术实验的辅助得出正确的结论,也为下节课盐类的水解打好了基础)

七、结语

水的电离涉及的知识理论性强,微观变化多,纯讲授难以让学生完全领悟并运用知识。手持技术实验很好地弥补了传统实验的不足,其操作简单、方便,并让微观粒子可视化、图像化,不光让学生能够直观感知微粒的行为,还能增强其读图能力、分析能力。能够让学生在分析的过程中达到自我知识的建构,加深对化学原理的理解,从而实现深度学习。

编辑:曾彦慧

注:本文系广州市教育科学规划(Guangzhou education scientific research project)2022年度课题“基于手持技术的高中化学实验教学研究”(课题批准号:202214287)的研究成果。