英雄成长之路:从“自我”到“无我”的晋级

整部《西游记》有两条线索:一条是明线,即取经团队在十万八千里的取经路上克服八十一难,取得真经;一条是暗线,即孙悟空的心灵成长。他集兽性、人性和神性为一身,“也能善,也能恶,眼前善恶凭他作。善时成佛与成仙,恶处披毛并带角”。这使他的成长充满了矛盾冲突,不仅在故事层面使小说好看,更是在价值观方面给我们多种启发。

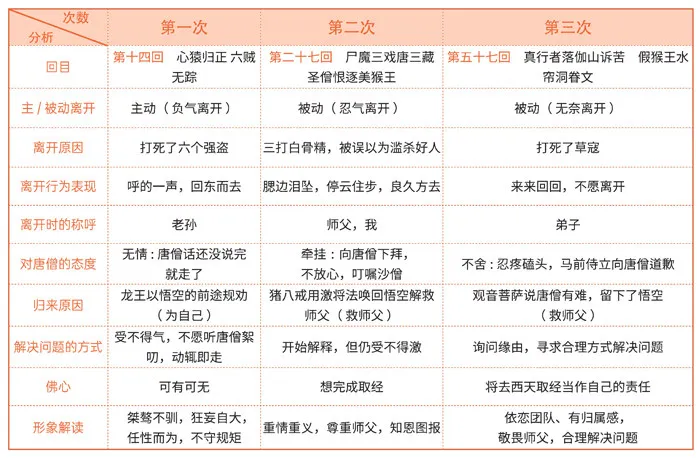

本期名著赏析将梳理孙悟空取经过程中的“三次离开”,让同学们能更清晰地感知孙悟空由魔成佛的心路历程,以期对大家深度阅读《西游记》有所裨益。

名著析见

孙悟空一共三次离开取经团队,有主动,也有被动,但都带来了心灵的成长。

悟空的三次离开,都是其成长的重要节点,通过这三次离开与回归,他逐渐从一个急躁任性、缺乏责任感的顽猴,成长为一个稳重冷静、责任心强、目标坚定、重情重义的取经人。

第一次出走 第十四回 心猿归正 六贼无踪

成长关键词:听取劝告,做出改变

原文摘录

原来这猴子一生受不得人气。他见三藏只管绪绪叨叨,按不住心头火发道:“你既是这等,说我做不得和尚,上不得西天,不必恁般绪咶恶我,我回去便了!”那三藏却不曾答应,他就使一个性子,将身一纵,说一声:“老孙去也!”三藏急抬头,早已不见,只闻得呼的一声,回东而去。

东海龙王跟孙悟空讲了“圯桥三进履”的故事之后,说道:

“大圣,你若不保唐僧,不尽勤劳,不受教诲,到底是个妖仙,休想得到正果。”悟空闻言,沉吟半晌不语。龙王道:“大圣自当裁处,不可图自在,误了前程。”悟空道:“莫多话,老孙还去保他便了。”

成长分析

从第一次出走可以看出孙悟空内心的斗争:悟空打死了六个强盗,唐僧对他絮絮叨叨,说他做不得和尚,心高气傲、率真任性的悟空,何曾受过如此闷气,大怒离开。东海龙王给他讲了“圯桥三进履”的故事,又劝他:“不保唐僧,不尽勤劳,不受教诲,到底是个妖仙,休想得到正果。”悟空立马醒悟,自在成不了佛,于是心甘情愿回去保护唐僧。这时候的悟空比大闹天宫时心性已然收敛了很多,愿意听取龙王的劝告,并在反思、权衡之后作出改变。

第二次出走 第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王

成长关键词:重情重义,感恩报恩

原文摘录

“师父错怪了我也。这厮分明是个妖魔,他实有心害你。我倒打死他,替你除了害,你却不认得,反信了那呆子谗言冷语,屡次逐我。常言道:‘事不过三。’我若不去,真是个下流无耻之徒。我去!我去!—去便去了,只是你手下无人。”

(行者)却又软款唐僧道:“师父,我也是跟你一场,又蒙菩萨指教;今日半途而废,不曾成得功果。你请坐,受我一拜,我也去得放心。”

大圣跳起来,把身一抖,收上毫毛,却又吩咐沙僧道:“贤弟,你是个好人,却只要留心防着八戒诂言诂语,途中更要仔细。倘一时有妖精拿住师父,你就说老孙是他大徒弟:西方毛怪,闻我的手段,不敢伤我师父。”

你看他忍气别了师父,纵筋斗云,径回花果山水帘洞去了。独自个凄凄惨惨,忽闻得水声聒耳,大圣在那半空里看时,原来是东洋大海潮发的声响。一见了,又想起唐僧,止不住腮边泪坠,停云住步,良久方去。

成长分析

这一次出走实实在在是唐僧错怪了悟空。受了委屈的悟空,不仅没有急躁动怒,负气出走,反而一而再再而三地想留下,但唐僧执意驱赶,孙悟空不得不走。从孙悟空的腮边泪坠与住步不舍中,我们可以看出他的成长:他记住了菩萨的教诲,变得重情重义,忍住了委屈,懂得了感恩报恩。

第三次出走 第五十七回 真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞眷文

成长关键词:敬畏师父,理性处理问题

原文摘录

真个是无依无倚,苦自忖量道:“罢!罢!罢!我还去见我师父,还是正果。”遂按下云头,径至三藏马前侍立道:“师父,恕弟子这遭!向后再不敢行凶,一一受师父教诲,千万还得我保你西天去也。”

大圣疼痛难忍,见师父更不回心,没奈何,只得又驾筋斗云,起在空中。忽然省悟道:“这和尚负了我心,我且向普陀崖告诉观音菩萨去来。”

行者望见菩萨,倒身下拜,止不住泪如泉涌,放声大哭。

成长分析

上一次出走,悟空是“腮边泪坠”;这一次出走,悟空是“泪如泉涌,放声大哭”,可见悟空这一次心里的委屈更大,他保唐僧西天取经一路尽心竭力,换来的却是又一次被驱赶。但这一次他没有回花果山,而是寻求观音菩萨的支持。这又可见孙悟空的成长:依恋取经团队,敬畏师父,强忍委屈,主动认错,寻求合理的途径解决问题。

结 语

孙悟空因与唐僧的三次矛盾导致三次离队,每一次从原因到过程再到结果,作者都写得有所不同。

从这些不同中,我们能看出孙悟空的心智成长历程:从主动离开到被动离开;从回来单纯是为了自己,到回来是为了搭救师父;从任性自在、狂放不羁,到重情重义、知恩图报;从受不得丝毫委屈,行动过激的大圣到冷静理性、寻求解决问题的合理方式的孙行者……他不仅战胜了妖魔鬼怪,更战胜了自己的心魔。

取经途中的几番历练,让他完成了对自我的超越,成长为一个有血有肉、有情有义的孙行者,他此前的“小我”也逐渐被“大我”“无我”所取代。

所谓成长之路,其实就是不断战胜自己的过程。(来源:《作文素材品读经典》初中版,有改动)