历史上的科举制度

科举制度萌芽于秦汉时期察举制,经隋唐两朝确立、宋朝发展,至明朝时得以完备,始终在不断发展和完善中。科举制度从确立到清末废止,前后经历近1300年,是中国古代延续时间最长的选官制度。那么,科举制度成型后,历朝历代的科举考试都有哪些规则呢?

唐朝分两级:发解试、省试

唐朝参加科举的考生,主要分为生徒和乡贡。生徒指官办学校毕业的学生,他们不需要参加地方考试,而是直接到京城长安参加每年春天的“省试”(春闱);乡贡则是指那些通过自学或私塾学成者,他们需要先于头年秋天通过“发解试”,再到京城参加省试。

其中,生徒又可分为两类:

一种是中央官学毕业者,唐朝的中央官学主要包括国子学、太学、四门学、律学、书学、算学六大高等学府,统称“六学”。不过,想要进入这些学校并不简单,必须是高官子弟,例如想要进国子学,父亲至少也得是朝廷三品官员,想要进太学或四门学,也至少得是五品官员。

另一种则是地方官学毕业者,主要是指朝廷于各州、各县设立的官办学校,相较于中央官学而言,地方官学对于入学者的出身要求较低,无论是官员子弟还是平民百姓,都可以入学。不过,入学之前要参加学校的资格考试,合格者才能入学。

当然,要想直接参加省试,不仅要在中央官学或地方官学进行学习,还必须通过毕业考试,拿到“毕业证书”才行。

至于那些没能进入官学就读的学生,朝廷也给了他们出路,只要觉得自己的能力足够,就可以自己去县里报名,从而参加州、县举办的选拔考试,即“发解试”。

“发解试”又可细分为两级,分别由县、州两级负责:其中县级由县尉主持考试,通过考试者由县里出具证明,便可参加州级的考试;州级则由司功参军主持考试,一般在八九月进行,因而也被称为“秋闱”,考试通过后,州里会给合格者颁发“解状”。

取得了“解状”的学生,身份就变成了“乡贡”,也可称作“举子”,拥有了参加省试的资格。此外,州县预试的第一名被称为“解元”。

唐朝前期,省试由尚书省吏部考功司负责,主考官由考功员外郎担任,唐玄宗以后,省试则交由礼部负责,主考官由礼部侍郎担任。

省试开始之前,朝廷会先进行考试资格审查,这时候参加省试的考生,需要提供州府开具的解状,以及记录着个人详细信息(姓名、年龄、籍贯、父祖姓名、父祖官职、举数、场第、相貌特征等)的“家状”。之后,吏部或礼部会对此进行统一审核,统一发榜,只有在榜的学生才可参加接下来的考试。

礼部下设贡院,考试、阅卷、放榜全部在贡院进行。考试结束后,通常会在次年二月放榜,录取者谓之及第或登科、登第、擢第等,第一名称“状元”。

省试完成后,科举及第者通过吏部的“关试”(也称铨试),才算拥有了做官资格,接下来便是等待朝廷派遣官职了。而如果急于想要替朝廷出力,还可以再参加吏部的“博学鸿词”“书判拔萃”两种考试,合格后便可立即授官。

宋朝分三级:发解试、省试、殿试

宋初承袭了唐朝的地方州县发解试和中央尚书省礼部省试两级科举制度,直到开宝六年(973),因“李仿科举案”的爆发,宋太祖亲自在讲武殿举行了复试,重新发榜录用人才。此后,殿试正式成为定制,且自此确立了封建社会的三级考试制度。

1.发解试。主要由各州、开封府、国子监负责,一般都在秋季举行,又称“秋赋”“秋闱”等。州试时,由诸州判官主持报考进士的士子考试,由录事参军主持其余各科的考试。如果考官不懂经义,可选次一级的官员充任,但要经判官监考。试卷上要加盖“长官”之印,考官和监考官还要在试卷后面签名。如发现作弊考生,当场驱逐,考官受贿舞弊,要受严厉处分。通过者,便可称为“举子”或“贡生”。

2.省试。一般在发解试次年春季举行,宋英宗后改为三年一次。“贡生”抵达京城后,先要向礼部报到,提交家状、年龄、籍贯和参加科举次数等个人信息,从而取得考试资格。之后,礼部发“都榜”(也称混榜),为考生排好座次表。宋朝省试的主考官由皇帝任命,通常以六部尚书、翰林学士担任,侍郎和给事中为辅。当然,也有例外情况,例如四川地区的贡生便不用参加礼部考试,而是就近参加“安抚制置使司”的考试,这被称为“类省试”。

3.殿试。于省试的同年举办,其实就是省试的复试。宋朝的殿试是会淘汰考生的,也就是说即使通过了省试,也可能在殿试中被淘汰。为避免士人落第引发的不良后果,仁宗于嘉佑二年(1507)正式下诏“进士殿试,皆不黜落”,此后殿试只排列名次。太祖时只考诗赋,太宗时加试(策)论一道,神宗时则取消了诗、赋、论三题,专以策定着,限以千字,后又加试律义、断案。哲宗时,恢复诗、赋、论三题。绍圣以后,又遵熙宁试策之制。高宗建炎二年(1128),规定殿试试策不再更改。

宋朝取消了铨试,殿试后,学子们便拥有了做官资格。与此同时,发解试第一名仍称“解元”,省试第一名则改称“省元”,殿试第一名才称为“状元”。此后,“连中三元”成为读书人的最高追求。

宋朝时,科举制度在完善了等级的同时,又增加了弥封、誊录等制度,防止科举舞弊。

元朝分三级:乡试、会试、殿试

从端平元年(1234)蒙古灭金,到延祐元年(1314)元朝开科举,元朝统治区域内历经了长达 80年的停废科举,是中国科举史上最长的一次中断。元仁宗延祐二年(1315)重开科举后,元朝沿用了宋朝的三级考试制度。

元朝的科举考试与宋朝极为类似,但同时也体现出了其独有特点,最为典型的,便是对于不同人群的区别对待。

元朝的乡试其实就是唐宋的发解试,主要由各省举办,通常于八月开考,蒙古人、色目人只试经义、对策两场,汉人、南人则需加试一场,为赋与杂文各一篇,考试通过者被称为举人。

乡试后,通过考试的 300名举人,于次年二月前往京师参加会试,内容跟乡试一样,取进士 100名,蒙古、色目、汉人、南人各占 25名。

会试后,同年三月举行殿试,试策一道,蒙古、色目人的题目与汉人、南人不同。殿试不黜落,只定名次。殿试结果分左、右两榜公布,蒙古人、色目人 50名列右榜(元代以右为尊),汉人、南人 50名列左榜。

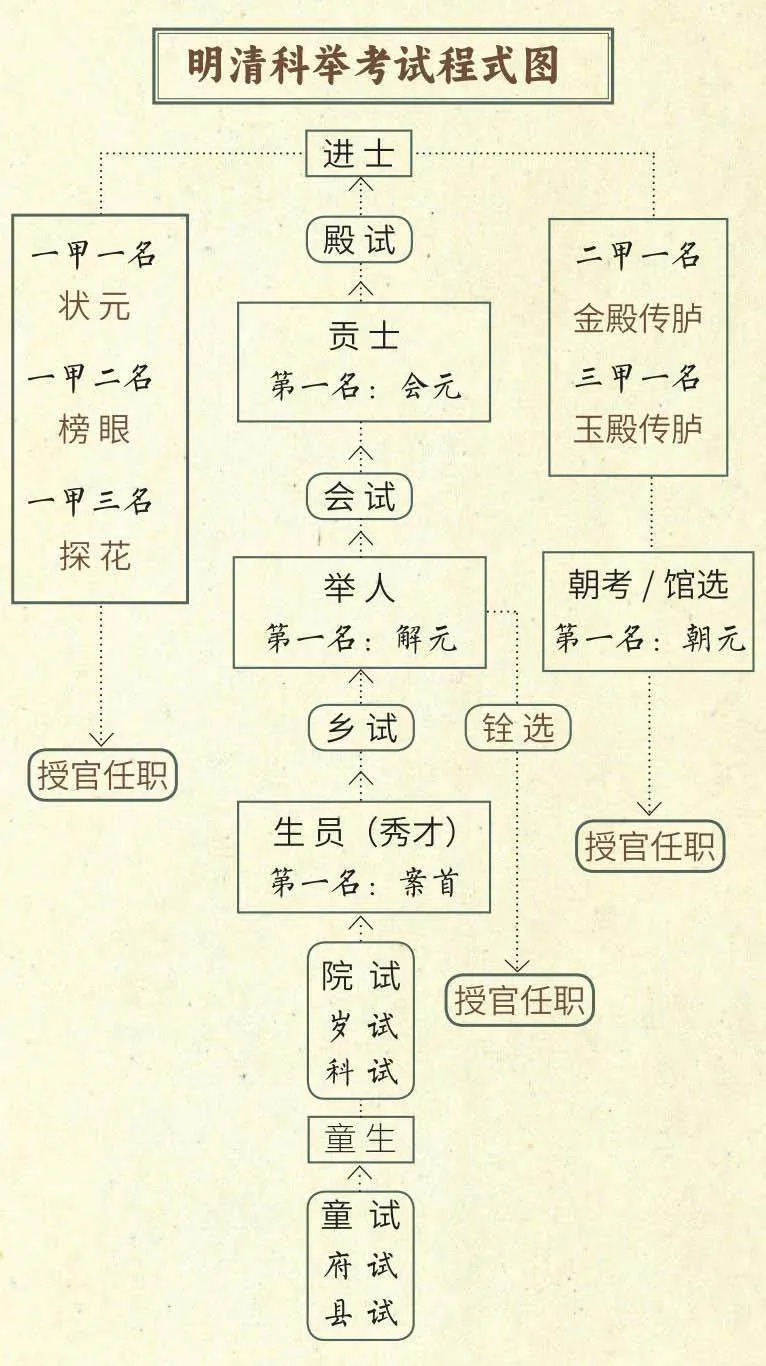

明清分五级:童试、院试、乡试、会试、殿试

明太祖朱元璋建立明朝,即于洪武三年(1370)诏开科举,规定“中外文臣皆由科举而进,非科举者勿得与官”,从而奠定了明、清两朝全面恢复北宋以来文官政治的基础。但不久后他认为所取举人、进士皆长于文辞而少实才,宣布“停罢”科举而仿照汉代察举之法,直到洪武十五年(1382)才恢复科举,并于两年后公布《科举成式》,制定了明朝科举成文法规。清朝大体照搬明朝成例,明清科举一脉相承达五百多年。

1.童试。最为初级的考试,包括县试和府试两个阶段的考试。县试在各县举行,由知县主持,一般在每年二月进行,连考 5场。通过县试后,四月参加由各府官员主持的府试,连考3场。通过了县、府考试者,便可称为“童生”。通过童试后,便表明考生已具备基本的文化知识和写作能力。

2.院试。通常在府、州的“学院”举行,又分为“岁试”“科试”两级。明清两朝都实行“科举必由学校”之制,岁试是每年举行的童生“入学”考试,录取后即为“生员”,通称“秀才”。科试则是对已在学校的秀才进行考试,成绩优者方可参加下一级考选举人的乡试,成绩劣者要受处罚甚至取消生员资格。只要考取了生员(成为秀才),就算脱离了平民阶层,可以享有免丁粮(免役税)、司法特权(例如上堂不必下跪)等待遇。

3.乡试。又称大比、秋闱,每 3年举行一次。乡试 3场,分别在八月初九、十二日、十五日。明清乡试录取举人名额由中央下达,各省按人口多少分别为数十名到一百数十名不等,全国录取总额为一千人至一千二三百人。乡试可以说是明清科举最为重要也最为艰难的一关,因为通过之后便有了做官资格。通过考试者被称为举人,举人第一名则被称为解元。

4.会试。通常在乡试后次年的二月初九至十五举行,由京师礼部主持,又称“春闱”“礼闱”。会试 3场的内容与乡试一样,明清每科会试录取进士约二三百人。明清会试正榜以外一般还有副榜。录入副榜的举人虽不算进士,但可以授予学校教官或其他较低级官职,或吸收入国子监为监生,获得一定的俸禄。

5.殿试。明清科举的最后一级考试。通常在会试后一个月,即三月十五日举行。殿试内容试时务策 1道,试题由内阁大臣预拟数种,临时呈皇帝圈定。明清殿试一律不黜落,只排定名次。状元、榜眼、探花等前三名列为一甲,算是进士及第;第二甲若干人,算是进士出身;第三甲又若干名,算是同进士出身。三月二十五日,新进士和殿试官员在礼部享受御赐“恩荣宴”。宴后陆续进入封官任用阶段。一甲的 3名进士一般授予翰林院编修等清要之职,其余进士往往还要进行一次馆选或朝考,然后结合殿试名次,分别授予官职,优者亦进入翰林院。

(来源:上海人民出版社《科举制度与中国文化》、香茗史馆百家号)

总结探究

1.请结合以上材料,分析我国历史上的科举制度有哪些积极意义,以及存在哪些弊端。

2.如果请你分别参加历史上的科举考试和我国现行的高考,你认为哪一种考试难度更高?为什么?

3.我国现行的高考作为一种对人才的选拔性考试,你认为在哪些方面可以进一步优化?