河南方志所载元宵演剧史料辑考

摘 要:清代民国河南地区所修方志中,记载了大量民间演剧史料,其中关于元宵节演剧的史料极为丰富,这些史料对探究传统戏剧在民间社会的传播发展具有重要价值。从史料记载来看,河南地区元宵节的戏剧演出活动具有四个特征:一是内容丰富,形式多样;二是娱乐性与祭祀性并重;三是戏剧演出与“灯”紧密相关;四是演出场所具有流动性。

关键词:河南方志;元宵节;演剧史料

中图分类号:J705 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2023)08-0-03

一、河南方志所载元宵演剧与民俗事象

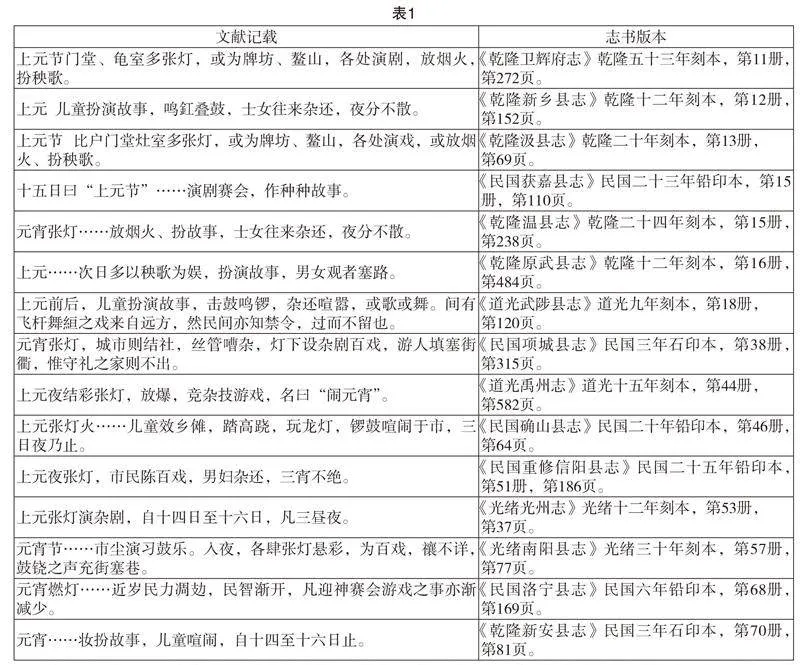

在清代民国河南地区所修方志中,收录了许多关于民间演剧的史料,这对我们进一步研究传统戏剧在民间的演出情况、民众对戏剧的观演态度以及戏剧文化的传播发展等,具有重要的史料价值。综合河南方志所载戏剧史料来看,清代民国时期,河南民众每逢重要的岁时节令、人生仪礼以及神灵诞辰等,均要举行隆重热烈的戏剧演出活动。在岁时节令演剧中,元宵节的戏剧演出活动最为热闹,不仅演出时间较长,且表演类型丰富,对戏剧文化的流传有着深远影响。为较为全面地了解清代民国时期河南地区元宵节演剧的概括,梳理并总结其基本特征,笔者对该时期河南方志所载元宵演剧史料辑录如表1所示。

元宵节是中国传统节日中最为热闹的节日,正如《乾隆河南府志》所载:“元宵燃灯,俗用十四、十五、十六三日夜,造灯山火树,或纱张屏风,画神仙故事,歌楼鳞次,丝管嘈杂,灯下设杂剧百戏,游人填塞街衢。”[1]民众在元宵节张灯夜市,并伴随有歌舞杂剧演出,届时仕女出游,人头攒动,场面热闹非凡。

二、对方志所载元宵演剧史料的几点认识

实际上,早在汉代,元宵节就受到了官方的重视,并于此日举行相关祭祀和歌舞演出等活动。《史记·乐书》记载:“汉家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏时夜祠,到明而终。……使童男童女七十人俱歌。”[2]隋唐时期,从文献记载来看,元宵节的庆祝活动不再局限于官府和朝廷,民众自发组织各种庆祝活动,并举行各种戏剧演出。隋唐时期,民众在元宵节举行规模盛大的庆祝活动,表演形式丰富多样,不仅有假面装扮,还有倡优杂技等戏剧演出,而演出的目的主要是突出“欢娱”“笑乐”,其热闹程度可见一斑。《隋书·柳彧传》载:“窃见京邑,爰及外州,每以正月望日夜,充阶塞陌,聚戏朋游,鸣鼓聒天,燎炬照地,人带兽面,男为女服,倡优杂技,鬼状异形。以秽嫚为欢娱,用鄙亵为笑乐,内外共观看,曾不相避。”[3]这样丰富多彩、规模盛大的民俗活动,需花费大量财货,统治者因其“靡费财力”,并且男女杂还“曾不相避”而加以禁止。但元宵节是全民参与的狂欢节日,在民间有着悠久的文化传统,其“闹”与“乐”的主旨能够满足民众的精神需求,因此并非官方一纸禁令可以禁绝的。

宋元之际,社会经济进一步发展,民众的民俗更加丰富多彩,宋人庄绰《鸡肋编》记载:“成都自上元至四月十八日,游赏几无虚辰。……初开园日,酒坊两户各求优人之善者较艺于府会。”[4]民众的游赏时间大大加长,开园之后,商家为了招揽客人,会请表演技艺精湛的优伶“较艺于府会”。明永乐七年(1409),皇帝下诏:“元宵节自十一日为始,赐节假十日。”[5]《民国林县志》亦载:“十五日曰‘元宵’。康熙《志》云:‘明嘉、隆时,民间各竞花灯焰火,火神庙前梨园子弟、乐户演戏,游人如市,终夜而罢。’”[6]可见,明代随着戏曲艺术的发展,民众不仅竞放花灯,还于神庙前举行祭祀演剧活动。清代及民国以来,民众沿袭了元宵节举行庆祝、游赏活动的传统,《顺治荥泽县志》记载:“十五日为上元节,或祭赛神庙,则架为鳌山,灯谜、诗联在斗奇。”[7]《民国长葛县志》也说:“元宵前后三日张灯,城市横绳,街衢黏五彩纸于上,演习鼓乐,杂陈百戏,男女老幼群相游眺。”[8]总体而言,从方志史料记载来看,清代民国时期河南地区元宵节戏剧演出呈以下特征。

第一,河南地区元宵节演出内容丰富多样,不仅有传统戏曲演出活动,还有高跷、花灯、秧歌、傩戏等传统民俗表演活动。《道光泌阳县志》记载:“上元……城市悬花灯放花炮,社会中演竹马、纸船、龙灯诸戏,名曰‘闹元宵’。”[9]《民国重修滑县志》也说:“上元节暨前后两日,城关各社会扮演故事,如狮子、高跷、彩车、汉船、莲灯、秧歌等事。”[10]由此可以看出,河南地区元宵节演出内容丰富多彩,展现出鲜明的地域特色和民俗文化。多种多样的演出形式,不仅增添了元宵节的热闹气氛,更丰富了民间百姓的精神生活,在一定程度上满足了他们的娱乐需求。在传统社会,民众的娱乐方式极其有限,统治者为了更好地维系社会风尚,维护封建礼教,对民间演剧等相关活动,无不加以禁止和束缚。元宵节中的民俗演出,虽然在一定程度上也受到官方控制和约束,但因其强大的民俗生命力,数千年来一直影响着民间百姓的精神世界,因此对于“闹元宵”的民间传统,官方采取了“宽禁”政策。受此影响,民众将生活中喜闻乐见的戏剧演出活动搬演开来,极大地丰富了元宵节的文化内涵。

第二,河南地区元宵节的戏剧演出活动,除了娱乐民众的需求外,还伴随有相关的祭祀活动。《民国郑县志》即言:“上元……祭赛神庙,则有社火、鳌山、台阁、戏剧、龙灯、烟火。”[11]《道光重修伊阳县志》亦载:“元宵……挂过街灯,演神戏为赛社。”[12]文献中提及了元宵节民众举行的祭祀活动和“演神戏为赛社”,但没有明确阐明祭祀的神灵到底是谁。实际上,前文引《史记·乐书》已经明确,早在汉代,元宵节所祭祀的神灵为太一神。秦汉时期,中国结束了长期的分裂局面,实现了大一统,为了解决先秦各国处于分裂时期民众在精神上的分散局面,尤其是在神灵崇拜方面的杂乱情况,统治者在神权统一方面做出了不懈努力,构建出了凌驾一切神灵之上的“太(泰)一神”。据《史记·武帝本纪》载:“亳人薄诱忌奏祠泰一方,曰:‘天神贵者泰一,泰一佐曰五帝。古者天子以春秋祭泰一东南郊,用太牢具。’于是天子令太祝立其祠长安东南郊,常奉祠如忌方。”[13]薄诱忌认为,泰一神是天神中最尊贵的神,应当受到最高统治者的尊崇。汉武帝接受了他的奏请,下令在长安东南方向的郊区建造了泰一祠,并在春秋进行祭祀。但值得注意的是,由于郊祀制度的变革,约西汉成帝以后,泰一神作为至高神的地位开始逐渐瓦解,至汉哀帝时走向末路,但民间却一直延续了元宵节祭祀神灵的传统。

第三,河南地区元宵节的戏剧演出与“灯”紧密相关,表现了民众以“灯”祭神,从而希望实现祈福禳灾的目的。《嘉庆洛阳县志》载:“元宵燃灯,灯下设杂剧百戏,游人填塞街衢。”[14]《民国宜阳县志》云:“正月十五日夜,儿童皆挑花灯作夜游或装扮故事,鼓铙喧阗,爆竹之声通宵不止。”[15]《民国商水县志》也说:“元宵张灯或造灯山、火树,萧鼓讴歌连旦,城市则结社,丝管嘈杂,灯下设杂剧百戏,游人填塞街衢,惟守礼之家则不出。”[16]由此可见,“灯”在元宵节中充当了重要角色。各种灯山、火树形状各异,为节日增添了喜庆的氛围。但在这种喜庆热闹的氛围中,“守礼之家”则将自己隔绝于民俗狂欢之外。之所以元宵节的戏剧演出与“灯”紧密相关,笔者认为有几方面的原因:一是在传统社会,灯是最主要的照明方式,元宵节演剧一般在夜晚进行,张灯结彩,在增加节日喜庆氛围的同时,也为民众观看演出提供了方便。二是民众在元宵节燃灯祭祀神灵,具有祈福禳灾的民俗心理。宋人高承《事物纪原》“放灯”条即云:“西域十二月三十日是此方正月望, 谓之‘大神变’,白汉明帝令烧灯,表佛法大明也。”可见,在元宵节燃灯表佛是一种祈福消灾的仪式性活动,《民国许昌县志》就说:“元宵通衢燃灯,傩会塞途。”[17]“傩”的出现,即表明了民众祈福禳灾的民俗心理。

第四,元宵节中的演出形式丰富多样,但其演出场所则具有“流动性”。与神庙演出场所的“固定性”不同的是,元宵节的演出形式虽然丰富多彩,但是其演出场所则是流动变化的。《民国河阴县志》记载:“上元夜张灯,十九日城乡扮演杂剧游行街衢。”[18]《民国阳武县志》就说:“十五为元宵,各街及乡镇办演故事,有秋千、旱船、高跷、竹马等戏。”[19]一般而言,元宵节的戏曲演出活动,是和旱船、高跷、竹马等紧密结合在一起的,多种演出形式组合成元宵节的演出阵容,但由于诸如竹马、高跷等,在固定演出场所表现张力有限。同时元宵节士民云集,人头攒动,在固定的地方演出,能够容纳的观众有限。因此,尽管还是戏曲演出活动,和庙会演剧场所的“固定性”不同的是,元宵节的演出场所具有“流动性”,一般在通衢大道上进行表演,以便吸引更多的观众。

总之,河南地区元宵节的演出活动,形式多样,内容丰富,民众在举行娱乐活动的同时,也通过特定的方式表达对神灵的尊崇之情,希望在神灵的庇护下,实现禳灾祈福的目的,这种具有“功利性”的宗教信仰,与中国传统社会数千年来形成的民俗心理紧密相关。此外,精彩纷呈的戏剧演出活动,在满足民众精神娱乐的同时,也扩大了自身在民间社会的传播和发展,在民众之间建立起牢固的民俗根基,这是传统戏剧表演艺术在历史发展长河中经久不衰的重要原因,值得注意。

参考文献:

[1][清]施誠修,[清]裴希純,等,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——乾隆河南府志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[2][汉]司马迁撰.史记·乐书[M].北京:中华书局,1973.

[3][唐]魏征,等,撰.《隋书》卷六二[M].北京:中华书局,1973.

[4][宋]庄绰,撰.萧鲁阳,点校.《鸡肋编》卷上[M].北京:中华书局,1983.

[5]邵文杰,总纂.河南省志·民俗志[M].郑州:河南人民出版社,1995.

[6]王泽溥,等,修.李见荃,纂.中国地方志集成·河南府县志辑乾隆河南府志——民国林县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[7][清]段补圣,等,修.[清]玿等,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——顺治荥泽县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[8]陈鸿畴,修;刘盼遂,等,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——民国长葛县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[9][清]倪明进,修.[清]粟郢,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——道光泌阳县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[10]马子宽,修.王蒲园,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——民国重修滑县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[11]周秉彝,修.刘瑞璘,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——民国郑县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[12][清]张道超,修.马九功,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——道光重修伊阳县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[13][汉]司马迁,撰.史记·武帝本纪[M].北京:中华书局,1959.

[14][清]魏襄,修.陆继辂,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——嘉庆洛阳县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[15]张浩源,等,修.王凤翔,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——民国宜阳县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[16]徐家璘,等,修.杨淩阁,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——民国商水县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[17]王秀文,修.张庭馥,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——民国许昌县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[18]高廷璋,等,修.蒋藩,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——民国河阴县志[M].上海:上海书店出版社,2013.

[19]窦经魁,修.耿愔,纂.中国地方志集成·河南府县志辑——民国阳武县志[M].上海:上海书店出版社,2013.