高校音乐教育激活苗侗音乐活力与魅力的教学体系创新研究

摘 要:苗侗音乐是贵州黔东南地区特有的音乐资源,对黔东南苗侗人民的日常生活有着深刻的影响,很多黔东南历史故事与地点都离不开苗侗音乐。但是随着现代音乐与西方乐器的发展,音乐文化呈现中西方交流融合的大趋势,且成为引领音乐新风尚的重要体系。加上国家快速发展,加速区域流动,交通便利,很多苗侗音乐老艺人逐渐古稀,年轻苗侗青年为谋生计而远赴外地务工,导致苗侗音乐的活力与魅力受到影响,甚至濒临失传的境地。为推动苗侗音乐的传承,贵州地方高校借助苗侗学生多、苗侗音乐资源丰富、苗侗非遗热等,开展研究苗侗音乐资源保留与传承工作。本文结合《黔东南民歌的区域文化研究》的课题研究实践,依托于高校音乐教学,以激活苗侗音乐活力与魅力为核心,从教学体系创新的视角,提出如何将苗侗音乐融入高校音乐教育中。

关键词:高校音乐教学;苗侗音乐;教学体系;区域文化

中图分类号:G42 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2023)08-0-03

苗侗音乐作为黔东南地区重要的区域文化内容,是区域文化组成的重要部分,加强苗侗音乐研究,是推动地域文化研究的主要方式,通过高校音乐教育教学体系传承和发展苗侗音乐,不仅是丰富高校音乐教育资源的主要渠道,而且是促进区域文化发展和激活苗侗音乐活力与魅力的重要方式。因此,在教学体系创新的过程中,应通过收集苗侗音乐和制作校本音乐教材、苗侗音乐设置选修必修课程、开设苗侗音乐实践体验课程等方式,丰富教学过程,形成具有实践性、创新性和前瞻性的教学体系,使得教学过程中的知识结构更加完善,教学内容设计更加丰富,教学方法设计更加前卫,教学过程设计更加注重实践性,教学结果评价更加注重全面性,形成一个创新完善的教学要素,激活苗侗音乐活力与魅力的同时实现教学体系创新,促进区域文化与校园文化、音乐文化的深度融合。

一、高校音乐教育中融入苗侗音乐的意义分析

(一)有助于激活苗侗音乐活力与魅力

高校音乐教育在传播苗侗音乐的进程中,主要是通过引领学生学习苗侗音乐,成为学生学习的内在动力,对学生带来影响,从而在歌曲分析与写作中融入苗侗音乐元素,在传承和创新苗侗音乐中激活苗侗音乐的活力与魅力。在本课题研究中,为了将苗侗音乐引入高校音乐课堂,课题组成员高度重视苗侗文化、苗侗音乐的认知,通过大量的田野调查,收集了大量的苗侗音乐的原始资料,为苗侗音乐文化传承与传播奠定了基础。本课题研究中的主要做法是要求本地苗侗学生与家里长辈联系,收集有关苗侗音乐资料,同时课题组成员结合自身定点联系开展教育指导的苗侗村寨,在村干部、苗侗音乐艺人、非遗传承人的大力支持下,收集苗侗音乐资料,为激活苗侗音乐活力与魅力奠定了坚实基础[1]。

(二)丰富创新高校音乐教育资源体系

当前,高校音乐教学体系以西方音乐教育体系为主,所使用的乐器以偏西洋乐器为主,以苗侗音乐为核心的民族传统乐器学习较少。但是苗侗音乐的传统乐器较多,如木鼓、铜鼓、水鼓、皮鼓、芦笙、木叶、芒筒、琵琶、小鼓、小锣、大锣等,而且苗侗音乐的类型较多,如侗族大歌、侗族小歌,以及苗族民歌,其包括游方歌、酒歌、古歌、劳动歌、儿歌、谜语歌等,这些苗侗音乐资源融入高校音乐教学之中,能丰富和创新高校音乐资源。在本课题研究中,邀请苗侗非遗传承人、民俗音乐家参与学生课堂教学、开展学术交流与指导,在激活苗侗音乐活力与魅力的同时,丰富了学生的学习资源,创新了高校音乐教育体系。

(三)增强区域文化多样性与文化自信

苗侗音乐作为彰显黔东南地区文化的重要元素,虽然苗侗音乐缺乏固定编曲者,但是通过口传心授的方式得以代代流传,更是对苗侗人民真实生活的现实写照,其感染力和艺术力较强。采用苗侗语言表达出来,其唱腔与曲调较为固定。学生通过学习苗侗音乐,感受苗侗文化魅力,形成音乐共鸣,增强了区域文化的多样性,强化了学生的文化自信[2]。

二、创新教学体系激活苗侗音乐活力与魅力的措施

(一)收集苗侗音乐和制作校本音乐教材

在本课题研究中,为了研究黔东南民歌的地域文化,将黔东南民歌中最具代表性的苗侗音乐资源引入高校音乐教育中,收集了大量的苗侗音乐资源。其中,侗族民歌以侗族大歌为主,苗族民歌以苗族古歌为主。同时收集了苗侗音乐演唱时所需的曲谱、唱词、乐器,苗侗音乐老艺人的现场表演实录视频,经典曲目的视频,除通过互联网搜索在线资源外,还深入苗侗一线村寨,收集了大量的资料。在此基础上,根据教学目标、课程设置制作了苗侗音乐校本教材,搭建数据库。既能通过实践领略黔东南民歌区域文化,又能从理论感悟和体会黔东南民歌区域文化的民族意蕴。例如,将侗族民歌类的侗族音乐资源按照其演唱内容来归类,分为嘎所类(声音大歌,如《蝉之歌》《知了歌》《三月歌》《禾苗飘风歌》)、嘎嘛类(柔声大歌,如《金银王歌》《大山真美好》)、嘎想类(伦理大歌,如《十二月劳动歌》《晚辈要把老人敬》《莫忘父母恩》《父母恩情比海深》《女儿之歌》《婆媳之歌》《劝告头人歌》)、嘎吉类(叙事类大歌,如《珠郎娘美》《民族族源歌·人的来历》)。将苗族民歌的侗族音乐资源按照其演唱内容来归类,分为游方歌、酒歌、古歌、劳动歌、儿歌、谜语歌等,其中,苗族古歌最终作为校本音乐教材的内容,将苗族古歌分为生歌(生命之歌,如《枫木歌》)、寿歌(长寿之歌,如《榜香歌》)、富歌(富贵之歌,如《运金运银》)、美歌(美丽之歌,如《仰阿莎》)。

(二)课程设置融入苗侗音乐

在《歌曲分析与写作》课程设置中,将苗侗音乐纳入课程建设体系,以校本课程的方式,增加学生对苗侗音乐的认知,本课题的具体做法如下。

《歌曲分析与写作》属于必修课程,旨在通过学习本课程,要求学生熟练分析经典音乐作品,同时结合专业需求,会原创音乐作品,从而满足职业素养需要。因此,在注重基础乐理和视唱练耳等课程的基础上,从主题乐句、乐段结构、旋律特点、曲式结构四个方面学习苗侗音乐,将苗侗音乐的歌曲写作技巧、歌曲体裁等作为必修的内容。在分析苗侗音乐的写作技巧时,要求学生掌握旋律写作流程外,还重点要求学习歌词写作和歌曲分析等知识。此外,结合学生兴趣,成立相关苗侗音乐社团,引导学生加强对苗侗音乐的学习和传承。

例如,在学习《蝉之歌》时,低声部需要在主音上持续很长的时间,采取互换气息和高声部独唱的方式,作为其独特的唱法。这是因为在侗寨中,嘎所是彰显音乐表现力与歌唱水平的代表,将自然界常见的虫鸣莺啼作为写作对象,加上特殊的音乐技巧相结合,其形成的写作技巧十分特殊。在访谈当地老人后得知,之所以采用这样的写作技巧,是为了持续利用低声部歌声像潺潺流水不断,而高声部则好比溪水岸边的鸟雀鸣叫。由于古时候的侗寨没有任音响设备,而在侗族姑娘演唱时能将其传得很远,在演唱时将声音融入鸟语花香、鸟语蝉鸣的意境,虽然缺乏声音质感,但是表达的情感十分丰富,将侗家人的日常生活画卷栩栩如生地展示出来,通过声部之间的交替,虽然存在一定的冲突但是又不乏和谐感,穿透力极强,加上持续音伴唱和低声部中主音持续音的引进,在这一背景下,高声部轮换着唱,在音色不断变化的同时,用强弱变化来彰显高声部的声音美,抒发侗族人民对大自然和对生活的无比热爱之情。在演唱时,鼻腔共鸣的运用是关键,也是体现多样性演唱所在,这是因为侗族语言自身的鼻音色彩十分浓郁,在整首歌演唱时贯穿始终地运用鼻腔共鸣,且演唱时口型不能太大,吐字和咬字以轻启唇部即可,运用鼻腔共鸣的目的是使得歌曲音色更具朦胧感和流动感[3]。

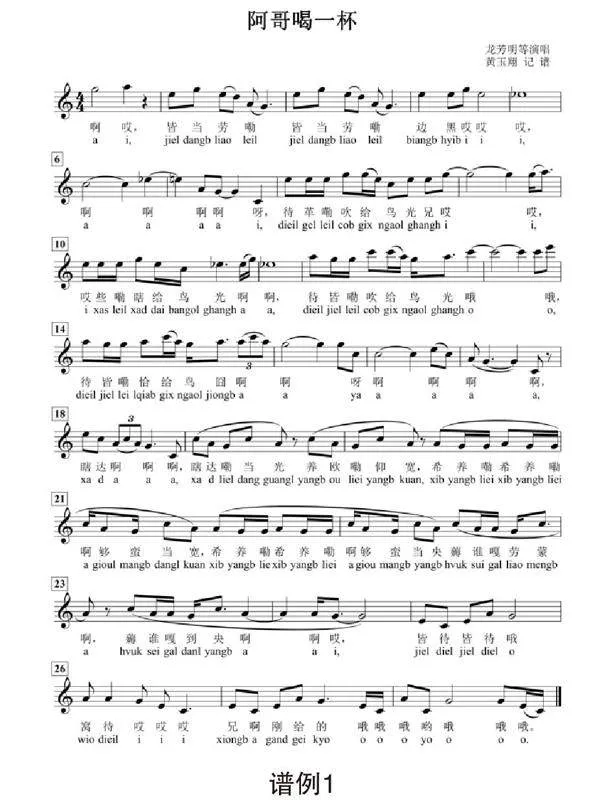

(三)开设苗侗音乐实践体验课程

在理论课程设置中融入苗侗音乐的基础上,还在实践体验课程中融入了苗侗音乐,让学生在实践体验课程中,感受苗侗音乐的魅力,从中学习歌曲分析与写作技巧,同时领略苗侗文化韵味。例如,在一次苗族婚嫁的实践体验课程中,组织学生进入当地苗寨,在实际苗族婚礼现场,感受了说唱类的古歌、嘎百福,民歌类的情歌、酒歌、飞歌。在婚礼现场录制的视频《阿哥喝一杯》时,对其歌词进行了整理,具体详见谱例1所示,在学生实践体验时,要求学生从调式调性、音乐旋律、音乐节奏、语言格律、歌词润腔、音乐情感六个方面进行实践体验。

就调式调性而言,该曲为1、2、3、5、6降三音b3宫调式的苗族酒歌,婉转、暗淡。降三音b3采用半音阶上滑到徵音(5),营造出色彩明亮的效果,降角音则体现了苗族飞歌和酒歌融合后,色彩音变效果独特。

就音乐旋律而言,该曲大跳较多,旋律有四度、五度、八度等大跳,旨在突出彰显苗族色彩。飞歌是苗族人民日常野外劳作时演唱歌曲,随着苗族人民生活水平提高,飞歌逐渐与宴席、酒歌相结合,因此该酒歌融入了大量的飞歌音乐元素,旋律错落有致,独有一番苗族风味特色[4]。

就音乐节奏而言,该曲节奏十分紧密,音乐节奏前紧后疏,催促阿哥赶快喝酒,契合歌曲主题。

就语言格律而言,苗族阿妹在阿哥听到芦笙吹响、鼓声敲响后,抓住阿哥想与阿妹进入笙鼓场跳舞的心情,劝阿哥快快喝下手中的美酒。

就歌词润腔而言,该曲使用的降角音的歌词润腔优势明显,演唱乐音下行衬词时,乐音上行在最后乐音上甩腔。

就音乐情感而言,该曲描绘了男女在宴席上相互劝酒的场面,表现了回门礼仪席间热闹非凡的场面。在苗族婚嫁音乐中,回门仪式十分重要,回门寓意女方现状与族人认可联姻和对新人的祝福,曲中采用的飞歌音乐曲调,音乐内容丰富,深受苗族人民喜爱,把苗族人朴实、热情、开朗的性格融入音乐中,觉得暖心,充满热情。

谱例1

三、高校音乐教育教学体系创新中苗侗音乐资源的应用

(一)丰富音乐教育资源,优化教学内容设计

为实现高校音乐教育教学体系创新,在苗侗音乐资源应用中,始终结合黔东南民歌的地域文化,在教学内容设计中,利用苗侗音乐作为教育资源,与教学内容相结合。例如,为了引导大学生继承和弘扬黔东南民族地域文化,增强民族文化自信心与认同感,在教学内容设计中,要求学生掌握苗侗音乐的基本内容,不断坚定学生的文化使命,参与到苗侗音乐文化传承与发展的行列中[5]。

(二)丰富音乐教学过程,优化教学过程设计

为丰富教学过程,在高校音乐教育教学体系创新中,高度重视教学过程的设计。将历届学生原创的歌曲给学生展示之外,为消除学生对原创歌曲的距离感,消除学生的歌曲写作恐惧感,在教学过程设计中,将苗侗音乐歌词的内涵、艺术特点、结构形式与主题作用、主题旋律、主题创作、主题修改等知识点穿插学习,让学生以更加真实的案例感悟主题写作的技巧。

(三)丰富音乐教学方式,优化教学结果评价

在上述的基础上,高度重视教学方式的优化,除了常规的课堂教学外,还采取混合式教学、翻转教学等教学方式,让学生将自己收集的苗侗音乐资源,结合所要在微课视频学习的知识点,做到举一反三。同时注意教学结果的评价,加强对学生创作与写作能力的考核。例如,在歌曲分析方面,要求学生掌握旋律、调式调性、节奏型、配器、阅读、段落、歌词写作特点等,并采取聆听的方式考核,使得考核的方式更具人性化。

四、结束语

本研究紧密结合《歌曲分析与写作》课程和《黔东南民歌的区域文化研究》课题研究的实践,以创新教学体系为手段,以激活苗侗音乐活力与魅力为目标,以增强学生的区域文化自信为目的,从意义、措施、应用三个方面展开创新研究,希望有助于高校音乐教育教学体系的创新,推动地方音乐文化资源的传承与发展。

参考文献:

[1]崔学荣,邢思雨.具身认知视阈下中华优秀传统音乐文化教育探究[J].山东理工大学学报(社会科学版),2022,38(05):66-73.

[2]李伟伟.音乐非遗文化走进高校课堂的实践研究——以邢台学院音乐舞蹈学院为例[J].邢台学院学报,2022,37(03):33-37.

[3]邓永业.传统音乐文化在高校音乐教育中的传承与创新研究[J].艺术教育,2020(04):37-40.

[4]崔雪花,金学洙.少数民族音乐文化视域下高校音乐教育改革探究[J].文艺争鸣,2020(02):203-208.

[5]周宁.高校音乐教学的加与减——高等教育中传统音乐的传承与创新[J].北方音乐,2020(03):111-112.