新闻美学在媒体融合中的实践探析

摘要:随着技术的不断进步和媒体的深度融合,新闻美学在传播方式、内容呈现和受众接受模式上都发生了巨大变革。本研究旨在深入探讨新闻美学在媒体融合背景下的实践,特别是新闻美学的三大要素——意境美、层次美和结构美如何在新闻报道中得到体现,以及这些要素如何与受众建立情感联系,为受众提供良好且丰富的阅读体验。通过对第32届中国新闻奖获奖作品的深入分析,本研究发现新闻美学在媒体融合中的实践不仅涉及内容的呈现和表达,更涉及如何从不同的层次和深度展现内容,从而吸引读者。研究方法主要基于对以往文献的分析和对中国新闻奖的案例分析,并结合与新闻美学相关的理论框架,对新闻美学的各个要素进行深入探讨。研究结果显示,媒体融合使新闻美学迎来了新的机遇和挑战,新闻不再仅仅是单纯的信息传递,更成为一种艺术形式,通过美学的多重维度与受众建立情感联系。此外,新闻美学的表现方式也随着媒体融合的深化发生变革,从传统的单一形式到跨平台、多媒体的深度融合,其为新闻工作者和读者带来了更丰富和立体的体验。总体来说,新闻美学在媒体融合时代的实践,为新闻传播提供了更多的可能和机会,对新闻创作者和受众具有重要的理论和实践价值。

关键词:媒体融合;新闻美学;意境美;层次美;结构美

中图分类号:G212 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2023)22-0099-03

党的二十大报告提出,要“加强全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局”[1]。媒体融合趋势下,新闻美学已不局限于技术层面,而是更多体现在内容传播方面[2]。新闻美学指新闻报道中运用的审美原则和方法。使新闻更有效、更深刻地塑造形象、传递价值观念、增强传播效果,并强化新闻的感染力[3]。这种叙事方式在传达中国特色社会主义与现代化的故事中起到了核心作用,成为中国主流媒体报道的重点方法之一[4]。分析代表性的获奖作品,可以发现其文本、图像和音频等元素如何和谐地融合,展现出新闻美学的深层次原理。美学在新闻传播中的重要性日益凸显,为中国故事的传播提供了有效途径。

一、媒体融合的历史与新闻美学的发展

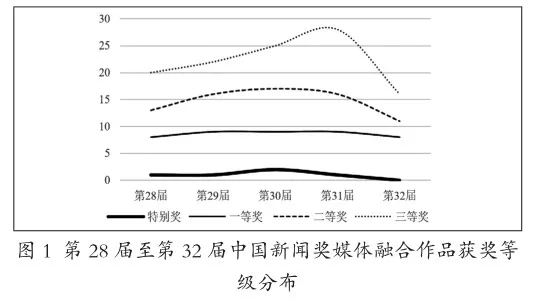

自2018年,中国新闻奖增设媒体融合奖项[5]以来,融合创新类获奖比重逐渐增加。具体而言,特别奖数量基本稳定,而三等奖的数量逐年增加,显示出媒体融合方面的创新和突破,特别是在满足新闻美学方面更是如此(见图1)。

同时,对增设媒体融合奖五年的中国新闻奖进行梳理还发现,第28届至第31届对媒体融合奖项有所细分,可见多元化的媒体形态逐渐得到认可,也反映出党的十八大以来党中央对全媒体传播体系建设的重视(见图2)。

具体而言,在项目分类上,获奖短视频作品数量显著增加,说明在移动互联网快速发展的当下,短视频作为更加便捷和高效的传播手段,正逐渐成为主流媒介,进一步凸显了媒体融合在现代新闻传播中不可或缺的作用。其他类别作品获奖数量则相对稳定,也间接反映出受众对信息选择方式的变化。

媒体融合与新闻美学的进步是两个互相关联的议题[6]。随着技术的飞速发展,从口头传播到纸质媒介,再到数字化与移动互联网,媒体一直在寻求更有创意的传播途径,相应地新闻美学也经历了变革。最初,新闻主要依靠文字和静态图像,美学主要体现在文字表述和版面设计上。在数字化时代,多媒体元素,如视频和音频开始盛行,新闻美学开始探索如何整合这些元素以创造和谐的内容[7]。展望未来,新闻美学的探索和应用将成为重要内容,其挑战在于如何完美融合各种媒体形式,保持新闻的质量,并提高其美学价值。

二、新闻美学的多元体现与解析

(一)意境美在媒体融合中的体现

意境美作为新闻美学的核心要素之一,通过文字、图片、音乐营造出的超越直观描述的情境和情感,使受众产生共鸣和深刻的感悟[8]。在新闻报道中,美学与事实相融合,能使新闻更具说服力。《2021,送你一张船票》结合黑白色调展现旧中国的时代感,通过彩色画面和充满希望的音乐,展现出中国共产党百年光辉历程。而《一条红线穿百年》利用“红线”元素和手绘技术串联百年历程,音频和文字进一步优化了受众体验。两部作品不只是历史的展现,更是对历史的创新解读,其中意境美的体现至关重要。无论是《2021,送你一张船票》中的色调和音乐营造的情感,还是《一条红线穿百年》中用红线元素串起的历史,都彰显了意境美在新闻美学中的核心地位。

意境美不仅能提升报道的审美质感,而且具有触及人心深处的能力[9]。当受众体验到这种美学时,并不只是受到简单的情感激发或产生表面的震撼,还会对历史和现实进行深度思索和重新审视。意境美具有不可替代的作用,它不仅能增强美感,更能为新闻报道注入灵魂。其通过各种媒体手段展现出历史氛围,传达出人们的情感和思考,能给人留下深刻的印象。这就是意境美在新闻报道中所具备的魔力,它使每一条新闻都有了生命和情感,触动着每一个受众的心。

(二)层次美在媒体融合中的体现

新闻美学在媒体融合中的实践,不仅涉及内容的呈现和表达,更涉及如何从不同的层次和深度展现内容[10]。文字中的层次美如同绘画中墨色的深浅,通过文字结构引导读者从事实到情感的深入。《50年了,看中国交出的答卷!》紧紧围绕习近平总书记提出的“中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者”[11]的理念与中国同联合国50年来的合作,展现了历史与现实、政治与民生的交互立体画面。视觉元素中的层次美则是通过技术构建深度和立体感,增强受众沉浸体验。《第四维度丨看“共富的种子”生根发芽》技术性地将过去与现在的画面结合,呈现“第四维度”视觉,展示时空变迁,这种层次性使内容更具魅力。

层次美在文字、图片和视频的呈现中发挥着至关重要的作用[12]。在文字方面,通过叙述的节奏变化,深化对核心信息的感知。在图片方面,构图和色彩的运用提升了视觉深度,使受众仿佛置身其中,更加直观地感受到图像传达的情境。在视频方面,镜头和场景之间的交互为受众呈现了故事的情感和进程,使受众仿佛身临其境。

(三)结构美在媒体融合中的体现

在媒体融合时代,巧妙地组合文字、图片、声音和视频触发受众的情感共鸣至关重要[13]。结构美不仅体现为元素间的和谐,更在于其能深刻地影响受众。《最后,他说——英雄党员的生命留言》紧扣党的百年历史,以牺牲的英雄党员为切入点,展现他们生命中的“最后一句话”,将文字、手绘、动画、视频等多元素有机结合,深情呈现英雄们的故事。《真实中国:民主自由人权探索之旅》则深入探讨了中国在民主、自由、人权方面的实践。通过行进式探访和多个相关故事,揭示出中国在上述领域的努力,让人们深感中国人的情感和决心,从而更好地理解和认同中国的制度与模式。

结构美不仅关乎新闻内容的形式,更关乎其功能和效果[14]。有序的布局和清晰的逻辑结构可以帮助受众更好地理解新闻,更能激发他们的兴趣和情感。前文所述的两个例子说明,当代新闻元素有机组合从而形成和谐、逻辑的结构时,不仅能传达信息,更能引发深沉的情感共鸣。结构美的关键不仅是美,更在于其能引导信息和情感。在媒体融合背景下,如何巧妙地组合各种元素,触动受众心灵,是新闻工作者的目标,也是新闻美学在媒体融合中的最佳实践。

三、媒体融合对新闻美学的影响

随着信息技术的不断进步,传统媒体逐渐与新媒体融合,媒体融合时代到来[15]。这种融合不仅使新闻内容生产技术与传播渠道发生变革,还对新闻美学造成了深远影响。这种影响表现在多个方面,从多媒体的跨平台特性,到对意境美、层次美和结构美的改变,再到对新闻美学表现方式的刷新。

(一)媒体融合对新闻美学的改变和影响

在传统的媒体环境中,新闻通常受限于单一的展示形式,如文字、音频或视频。但在多媒体、跨平台的环境中,新闻可以通过多种形式并存,可以通过互动的方式呈现,这极大丰富了其美学表现。这种融合使得文字、图片、音视频和其他元素可以相互交织、补充,为新闻传递提供了更为立体和丰富的视觉、听觉体验。

对于意境美,媒体融合让新闻创作者有了更多的空间和方式来构建新闻的情境和氛围,如通过增强现实技术将用户带入事件现场,或使用虚拟现实技术让用户与新闻内容进行互动,引发其情感共鸣。

对于层次美,多媒体和跨平台的特性使新闻拥有了更丰富的层次结构。新闻不再是单一线性的展示,而是可以根据用户的兴趣和习惯,提供不同深度和角度的内容,增强新闻的吸引力和针对性。

结构美在媒体融合中也得到了全新的定义。传统的新闻结构可能是固定的,但在媒体融合时代,结构可以更为灵活,如根据用户的浏览习惯和互动方式进行调整,为其提供更加个性化的阅读体验。

(二)媒体融合时代新闻美学的表现方式

传统的新闻美学更重视文字的精炼、图片的构图和视频的剪辑。但在媒体融合的背景下,新闻美学的表现方式发生了变革。

其一,新闻生产者更注重用户体验和互动性。例如,通过增强现实和虚拟现实技术,使用户更为直观地感受新闻事件,增强其沉浸感。

其二,新闻内容更加多元化,不再仅限于文字、图片和视频,还包括互动图表、数据可视化、动画等,这为新闻美学的表现提供了更为丰富的素材。

其三,新闻的传播方式更为多样,不再仅仅依赖传统的报纸、电视和广播,而是通过社交媒体、移动应用等新的平台,实现更加迅速和广泛的传播,这也为新闻创作者提供了更加广阔的创作空间。

四、结语

在媒体融合的时代潮流下,新闻美学正经历着前所未有的变革。从传统的单一形式到跨平台、多媒体的深度融合,新闻的表现方式和传播手段都在快速进化。意境美、层次美、结构美这三种美学要素在新闻中的体现,无疑提升了信息传达的深度和魅力,能为受众打造出沉浸式、感性和理性兼顾的阅读空间。

展望未来,媒体融合将继续深化,新闻美学的边界也会进一步拓展。对新闻工作者来说,如何巧妙利用技术优势,与受众建立更紧密的情感联系,提供更具深度和价值的内容,是永恒的挑战和追求。而受众将在更加丰富、立体和感性的新闻体验中,与这个世界产生更紧密的联系。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(001).

[2] 张琴,田星星.价值传递与受众期待关联研究:以央视《中国三农报道》为例[J].新闻前哨,2023(14):32-34.

[3] 马琰.调查性深度报道中的新闻美学研究[J].新闻研究导刊,2023,14(5):111-113.

[4] 刘永涛,熊心仪.深融时代重大主题报道的创新路径:以湖南日报、广西日报、浙江日报的实践为例[J].传媒,2022(12):30-32.

[5] 易艳刚,王钰刚. 2018年传媒界十大事件[J].青年记者,2018(36):28-30.

[6] 周勇.从元问题出发:中国特色新闻传播学知识体系的建构逻辑与实践进路[J].新闻与传播研究,2022,29(10):5-16,126.

[7] 张春彩.浅析媒介融合时代的报纸版面设计[J].新闻知识,2012(12):111-112.

[8] 帕蒂·法尔肯堡,杰西卡·皮奥特罗斯基.媒体如何吸引和影响年轻人[M].纽黑文:耶鲁大学出版社,2017:115.

[9] 李明文.新闻语言的审美价值[J].写作,2008(19):41-43.

[10] 郑保卫.马克思主义新闻理论与实践研究[M].北京:中国人民大学出版社,2015:41.

[11] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(001).

[12] 何云娜.浅谈新闻作品的层次美[J].新闻世界,2012(4):30-31,72.

[13] 喻国明,李彪,杨雅,等.新闻传播的大数据时代[M].北京:中国人民大学出版社,2014:128.

[14] 何天平.数字新闻叙事的结构、话语和文化研究[J].新闻大学,2023(1):28-38,119.

[15] 廖祥忠.何为新媒体?[J].现代传播(中国传媒大学学报),2008(5):121-125.

作者简介 董翰博,记者,研究方向:新闻采访。