茶马古道报道“民族共同体”话语的隐喻架构研究

摘要:新闻媒体有关家国一体和民族大家庭共同体的想象建构,必须建立在社会整合和凝聚的现实感知之上,茶马古道上民族交往交流交融的史实,为中华民族的多元一体化发展提供了历史依据。研究茶马古道报道中如何通过隐喻来建构“民族共同体”话语,将为中华民族认同找到源泉活水,为今后在建构媒介认同时提供相关的经验和方向。文章运用隐喻理论和语料库分析法相结合的方式,对近20年来西藏媒体刊发的茶马古道报道文本进行研究,发现新闻媒体叙事时主要运用家庭隐喻、人体隐喻、建筑隐喻和方位隐喻的手法来讲述茶马古道的故事,印证着各民族自古以来就“和同一家”“水乳交融”。上述隐喻共同构成生活场景的隐喻集群,在表层结构上,引导受众在日常状态中建构政治认知,使政治话语更容易被理解;在深层架构上,通过传播中华民族传统的家国观念、团结合作等价值观,调动社会成员的积极性,共同投身民族团结和社会主义事业,促使政治动员效果得以实现。二者相辅相成,有助于实现中华民族的集体认同,巩固民族共同体的集体记忆。最后,文章认为今后茶马古道报道的传播应以“民族共同体”为中心,在丰富隐喻集群的场景组合的同时,拓展叙事的内容范畴。

关键词:茶马古道;民族共同体;中华民族共同体意识;隐喻;政治动员

中图分类号:G212.2 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2023)22-0010-04

[*]基金项目:本论文为2022年度西藏民族大学研究生科研创新与实践项目“西藏茶马古道的媒介叙事研究”成果,项目编号:Y2022083;2019年度国家社科基金项目“新媒体环境下讲好西藏故事的路径与策略研究”阶段性成果,项目编号:19BXW062

①ToRCH2014语料库最初由北京外国语大学发起,由全国64所高校的115位老师和硕博士生参与语料收集,具有较高的专业性和权威性。

一、茶马古道与“民族共同体”之关系

川滇藏边三角区的茶马古道,不仅是各族商品贸易往来、文化交流融合的通道,更是不同民族之间进行沟通联系并在情感、心理上彼此亲近和靠拢的主要纽带[1]。以茶为代表的物资,在汉藏等不同“民族单位”之间流动,加深了民族共同体的凝聚力。布罗代尔指出,“茶在中国与葡萄在地中海沿岸起的作用相同,凝聚着高度发达的文明”[2]。这一文明体现着历史和空间的持久联系,使其历史与四周区域的历史紧密地交织在一起。中华民族共同体在茶马古道的发展过程中形成。因此,如今要想铸牢中华民族共同体意识,需要媒体在茶马古道的报道传播中找到落脚点。

在报道内容上,媒体无外乎讲述民族团结故事、解释民族间兄弟关系的渊源,以及挖掘茶马古道和古镇的当代变化。讲什么故事是显而易见的命题,如何讲好故事就成了茶马古道报道的关键所在。习近平总书记强调,“铸牢中华民族共同体意识,既要做看得见、摸得着的工作,也要做大量‘润物细无声’的事情”。由此,使用隐喻手法便成了“润物细无声”中激发受众情感价值的有效方式,有助于建构现实和生产意义[3]。莱考夫和约翰逊强调,隐喻根植于人们的日常经验,不仅建构了人们的语言,也建构了人们的思维、态度和行为[4]。可以说,隐喻是茶马古道故事和“中华民族共同体”之间的桥梁,其在为茶马古道报道找到当代价值的同时,给“中华民族共同体”提供了现实基础和伦理价值。

二、茶马古道报道中的隐喻

西藏是茶马古道的最终交汇区域。因此,出于地域代表性,本研究选取了西藏媒体2002—2022年有关茶马古道的195篇报道文本作为小型自建语料库,选择ToRCH2014现代汉语语料库作为参照语料库①。同时,使用AntConc(语料库检索软件)比较一个词组在两个语料库之间的keyness值,即“频率差异的显著性”,值为正数则说明该词在自建语料库中更容易被使用。如此,便得到了茶马古道报道相较其他文本特有的高频词表。最后,依据布莱克提出的批评隐喻分析的三个阶段,对隐喻进行阐释,关注隐喻所建构的社会关系,以及在生产、劝服过程中扮演的社会角色及话语功能[5]。

(一)人体隐喻:民族共同体

自然物体被拟人化的隐喻为人体隐喻。莱考夫和约翰逊曾指出,人体隐喻能够让人们根据人类的动机、目标、特点以及行动等来理解世间万象。根据人的不同方面或者是观察人的不同方式,将产生不同种类的人体隐喻。茶马古道报道中的人体隐喻可以被分为两种:器官类人体隐喻、生命类人体隐喻(见表1)。

现代化建设最直接的影响是历史遗迹的破坏和消失,但随着科技的进步,历史遗迹是可以得到有效保护和修复,甚至能发挥新的时代价值。由此,媒体使用的生命隐喻不带有垂危和消逝的意涵,而是“朝气蓬勃”,能够得到“重生”。西藏左贡县开设茶马古道幸福客栈、芒康县茶马古道驿站发展民宿经济、古道重镇嘉黎县开展“非遗”保护工作,以及滇川藏联合打造大香格里拉·茶马古道文化旅游核心体验区,都是茶马古道“重生”的见证。

情感唤起是人体类隐喻最重要的作用,也是加深大众共鸣、实现政治动员最有效的策略和手段[6]。茶马古道报道通过使用人体类隐喻,能够唤起读者最基本的情绪体验,引导其形成对民族平等、民族团结以及中华民族共同体意识的理性认知。个体通过对茶马古道故事的主观化感受、情境化想象释放自身的情感能量,这种情感能量在看到或听到相似故事时便会不断集聚,进而形成情感表达资本,自觉成为茶马古道故事的传播者。

(二)家庭隐喻:中华民族一家亲

这类家庭隐喻不仅通过“拟血缘关系”映射了个体与国家间的关系,也映射了个体与个体、民族与民族之间的关系,在建构中华民族合法性的基础上塑造公民的家国想象和认同[8]。血缘关系自古以来就是最为亲密的关系,家庭成员之间的兄友弟恭、休戚与共映射了兄弟民族之间的互助和谐,为民族团结的正当性提供了人伦基础。兄弟姐妹的血缘关系和情感体验投射至中华各民族的关系上,使平等、团结、互助、和谐的民族关系变得可理解和可体验。

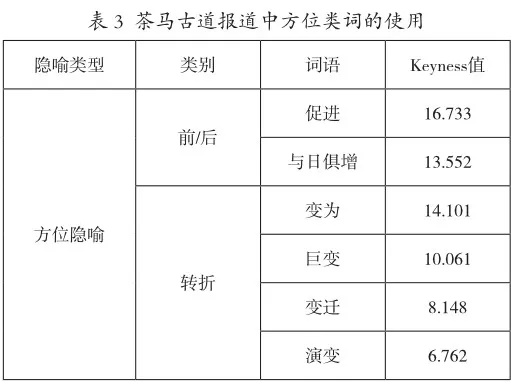

(三)方位隐喻:奋进新征程

转折隐喻是方位隐喻的一种,在茶马古道的报道中更多表现为进步性转折。一是“人”的转折。古道的没落使大多数马帮的生计受到影响,促使其开始探索新的生存方式。背夫的孙子当上了汽车司机,藏客的后人重新踏上雪域高原,为西藏人民加工打制精美的银、铜质器具首饰[9]。转折点隐喻将几代人的生活进行对比,将个体叙事与时代变化相关联,以小见大地体现西藏社会的发展景象。二是“路”的转折。昌都邮政事业从人背马驮到邮路通达,金沙江上的溜索变为现代化的桥梁,昔日的茶马古道如今电塔矗立。道路交通的发达程度往往是衡量经济发展情况的重要指标,媒体报道古道路翻天覆地的变化,不仅展示了社会主义新西藏的崭新面貌,也彰显了中国特色社会主义道路的正确性。

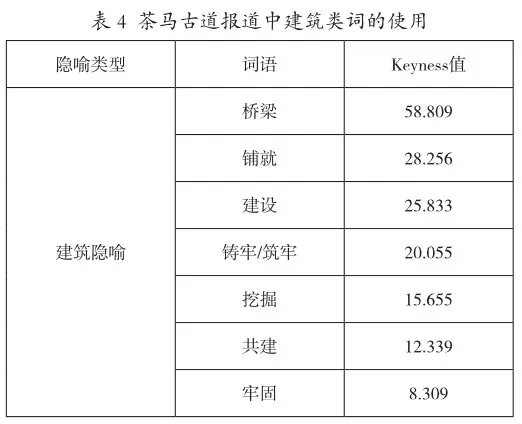

(四)建筑隐喻:同心共筑中国梦

在建筑隐喻下,新型民族关系的形成过程是搭建桥梁的过程,民族共同体意识是这栋大厦的地基、顶梁柱。读者根据日常经验能够理解建筑要想坚不可摧,也就能理解铸牢中华民族共同体意识的重要性。在此隐喻下,各族人民都是建设者,需要通过共同奋斗来实现民族共同繁荣的目标。在建设过程中,广大人民群众作为施工者需要打牢地基、稳扎稳打,而党和国家作为总设计师和工程师,则需要给出可行性高的蓝图和指导[11]。使用建筑隐喻,能够帮助人们从概念到现实理解中华民族认同的重要性,激发大众对民族团结和民族共同繁荣的建设热情。

三、“民族共同体”话语的隐喻架构分析

莱考夫提出架构理论来唤醒公众的隐喻架构意识,并揭示其对政治概念或政策接受的重要性。当隐喻性的架构和人们头脑中的认知架构相吻合时,政治话语就容易被受众自发理解和认同[12],进而使社会成员厘清自己所承担的社会角色,调动积极性和创造性,投身于民族团结和社会主义建设事业之中。

从表层结构上讲,茶马古道报道善用耳熟能详的隐喻表达,使政治话语更易被理解。结合隐喻出现的场景、文化元素及功能作用,研究发现茶马古道报道主要运用生活场景来建构茶马古道的隐喻网络图景。家庭、人体、建筑隐喻都是日常生活中常见的事物和场景,在这一隐喻集群中,用“兄弟姐妹—家庭”“身体—器官”“建筑—材料”之间的关系来定义各民族之间的关系,有助于确立民族平等、团结、共同繁荣的责任和义务。日常生活是一切生活的社会历史性基础[13]。正因为这些关系来自日常生活,受众高度熟悉,所以宣传话语采用隐喻的手段,能够促使受众调动可想象和可体验的情境理解抽象陌生的经验,以润物细无声的方式建构其政治认知,实现政治动员[14]。

从深层结构上讲,茶马古道报道借助隐喻意义,传递中国“和谐”的价值观。家庭隐喻传达了“家和万事兴”的传统智慧和价值观,契合了“多元一体”的民族观;建筑隐喻和方位隐喻凸显中国人强大的集体主义精神,对促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展具有重要作用。如前文所述,身体的健康需要器官协调运行,家庭的和谐需要成员相亲相爱,建筑的修建需要大家添砖加瓦。这些共有的理念建构了“中华民族共同体”概念中命运与共的和谐大同观,蕴含了中华民族传统的家国观念、团结合作的精神[15]。

四、结语

在茶马古道历朝历代的管理和发展过程中,藏、汉、彝、白、纳西等民族的共同体渊源不断加深,媒体根据这样的事实展开“民族共同体”话语的建构,家庭隐喻、人体隐喻、建筑隐喻、方位隐喻的运用,使民族间的交融历史变得形象生动,从而使受众产生情感认同。站在新的历史起点上,未来有关茶马古道的报道在进行文本叙事时,应注重隐喻类型的组合使用,在生活场景隐喻集群的基础上,尝试引入更多场景的建构,用丰富的场景组合提升报道内容的情感价值。同时,茶马古道的报道内容需要作进一步思考,以“中华民族共同体”为中心,辐射出更多的叙事新范畴:与时俱进,在历史基础上融入更多现代化元素;放大视野,与共建“一带一路”背景相连接;聚焦细节,挖掘生动的个体故事。

参考文献:

[1] 刘礼堂,冯新悦.“一带一路”视野下西南茶马古道研究:回顾、反思与展望[J].武汉大学学报,2022(3):77-84.

[2] 布罗代尔. 15至18世纪的物质文明、经济和资本主义:第一卷[M].顾良,施康强,译.北京:三联书店,1992:298.

[3] 刘子琨,闫岩.创伤、战争、起点与新生:“汶川地震十年”纪念报道中的叙事隐喻[J].新闻与传播评论,2019(6):68-79.

[4] 乔治·莱考夫,马克·约翰逊.我们赖以生存的隐喻[M].何文忠,译.杭州:浙江大学出版社,2015:4-6,11-13.

[5] 纪玉华,陈燕.批评话语分析的新方法:批评隐喻分析[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2007(6):42-48.

[6] 郭小安,王木君.网络民粹事件中的情感动员策略及效果:基于2002—2015年191个网络事件的内容分析[J].新闻界,2016(7):52-58.

[7] 刘擎.自由主义与爱国主义[J].学术月刊,2014(11):161-169.

[8] 潘祥辉.“祖国母亲”:一种政治隐喻的传播及溯源[J].人文杂志,2018(1):92-102.

[9] 李旭.茶马古道:横断山脉、喜马拉雅文化带民族走廊研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:205-206.

[10] 牛宏宝.图像隐喻及其运作[J].文艺研究,2022(6):5-22.

[11] 廖云路.从《西藏日报》元旦社论看西藏政治话语变迁:一种隐喻的视角[J].西藏大学学报,2013(1):7-12.

[12] 张艺.架构隐喻视域下新冠肺炎防疫宣传语研究[J].江淮论坛,2020(4):186-192.

[13] 郑震.论日常生活[J].社会学研究,2013(1):24.

[14] 谢精忠,刘丽群.中国“国庆阅兵”报道中的隐喻集群研究[J].新闻大学,2022(6):75-88.

[15] 李雪,张鑫.“人类命运共同体”话语的隐喻架构研究[J].华北理工大学学报,2021(5):117-123.

作者简介 李瑞,研究方向:新媒体与民族文化传播。刘小三,教授,研究方向:形象传播、对外传播。