基于产业投入产出表的数字产业经济增长效应研究

孟彦菊,陈思年,陈 蕾

(云南财经大学 统计与数学学院,昆明 650221)

0 引言

2021年,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确了未来我国数字经济的发展方向,即需向深化应用、规范发展、普惠共享的方向深化发展。党的二十大报告也提出要推动数字经济与实体经济的深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。在此背景下,中国信息通信研究院(2019)[1]从数字产业化、产业数字化及数字化治理三个方面构建指标体系对我国数字经济发展规模进行了估算,在2020年又补充了数据价值化的评价指标[2]。测算结果显示,我国数字经济增加值从2005年的2.6万亿元增加到2019 年的35.8 万亿元,占GDP 的比例从2005 年的14.2%增加到2019年的36.2%。后疫情时代下我国经济依然面临多方挑战,想要稳固社会经济增长,数字产业的作用尤为重要。投入产出模型作为产业间经济数量关系的有力分析工具,被广泛应用于产业发展与经济增长的研究,因此,数字产业与投入产出模型相结合的研究正逐渐引起学术界的关注。

伴随着数字技术的快速渗透,数字产业与传统产业的融合度加深,学者们纷纷对数字产业的经济增长效应展开了相关研究。理论方面,荆文君和孙宝文(2019)[3]、左鹏飞和陈静(2021)[4]认为数字经济改变了传统的要素投入模式、资源配置方式和全要素生产率,通过重构经济运行系统、推动效率与创新力提升等路径推动了经济增长。应用方面,学者们大多借助计量回归模型和投入产出模型进行研究。传统计量回归模型对于各影响因素真实贡献的测算与现实会存在较大差距,借助投入产出模型正好可以克服这一问题,部分学者对此开展了研究[5,6]。投入产出模型中的SDA分解技术因其能够真实地测算各因素对数字经济增长的拉动作用,被诸多学者采用[7,8]。

基于此,本文应用投入产出法,通过编制2012 年、2017 年和2020 年数字产业投入产出表,应用SDA 模型从需求侧视角探究数字产业的经济增长效应,并对不同时期的经济增长效应进行动态比较,以直观了解不同时期数字产业经济增长驱动力的差异性。

1 数字产业投入产出表的编制

各年投入产出表的部门划分标准有所差别,考虑到之后的分离系数法所用数据精确到具体部门,为了满足数据可获得性原则,本文选取国家统计局公布的2012年、2017年和2020 年共计三年的投入产出表作为基础数据,从细分部门的视角出发整理非纯粹数字经济部门的分离系数用以编制数字产业投入产出表。

1.1 数字产业分离系数的选择

将数字经济部分从投入产出表的“非纯粹数字产业部门”(仅有部分属于数字产业的部门)中分离需要运用到各产业的分离系数,计算表达式如下:

其中,Qi表示部门i的分离系数,QSi表示部门i中属于数字产业的某类指标值,QTi表示部门i中该类指标值的总和。由于部分统计数据的稀缺性和无法获得性,式(1)难以直接应用,因此,本文参考康铁祥(2008)[9]、夏炎等(2018)[10]在核算数字产业规模的研究中使用的直接分离法对“纯粹数字产业部门”(均属于数字产业的部门)进行分离,并设定该产业分离系数为1。根据邓景毅等(2002)[11]、薛青磊(2016)[12]、张杰瑜(2018)[13]的研究可知,就业人数法在旅游业、物流业、电子商务、信息产业等产业的研究上均有应用,可见该方法具有可行性。对于“非纯粹数字产业部门”使用就业人数法进行分离,具体计算方法如式(2)所示:

其中,Pi表示部门i的分离系数,PSi表示部门i中属于数字产业的劳动人数,PTi表示部门i的总劳动人数。对于部分难以全面调查的数据,如在数字产品制造业的分离上,制造业下属31 个部门及其细分小类部门涉及数字经济的部分需要一一分离,考虑到数据选取的完整性与科学性,制造业各部门数字经济的分离采用引申的就业人数法进行分离,具体如式(3)所示,即将数字经济各小类部门固定资产净额与该制造业部门固定资产净额的比值作为数字产业的分离系数。

其中,rij为从i产业j企业中调查获得的固定资产净额指标,dij表示i产业j企业中数字工作者与总就业人数的比值[14]。

1.2 数字产业分离系数的应用

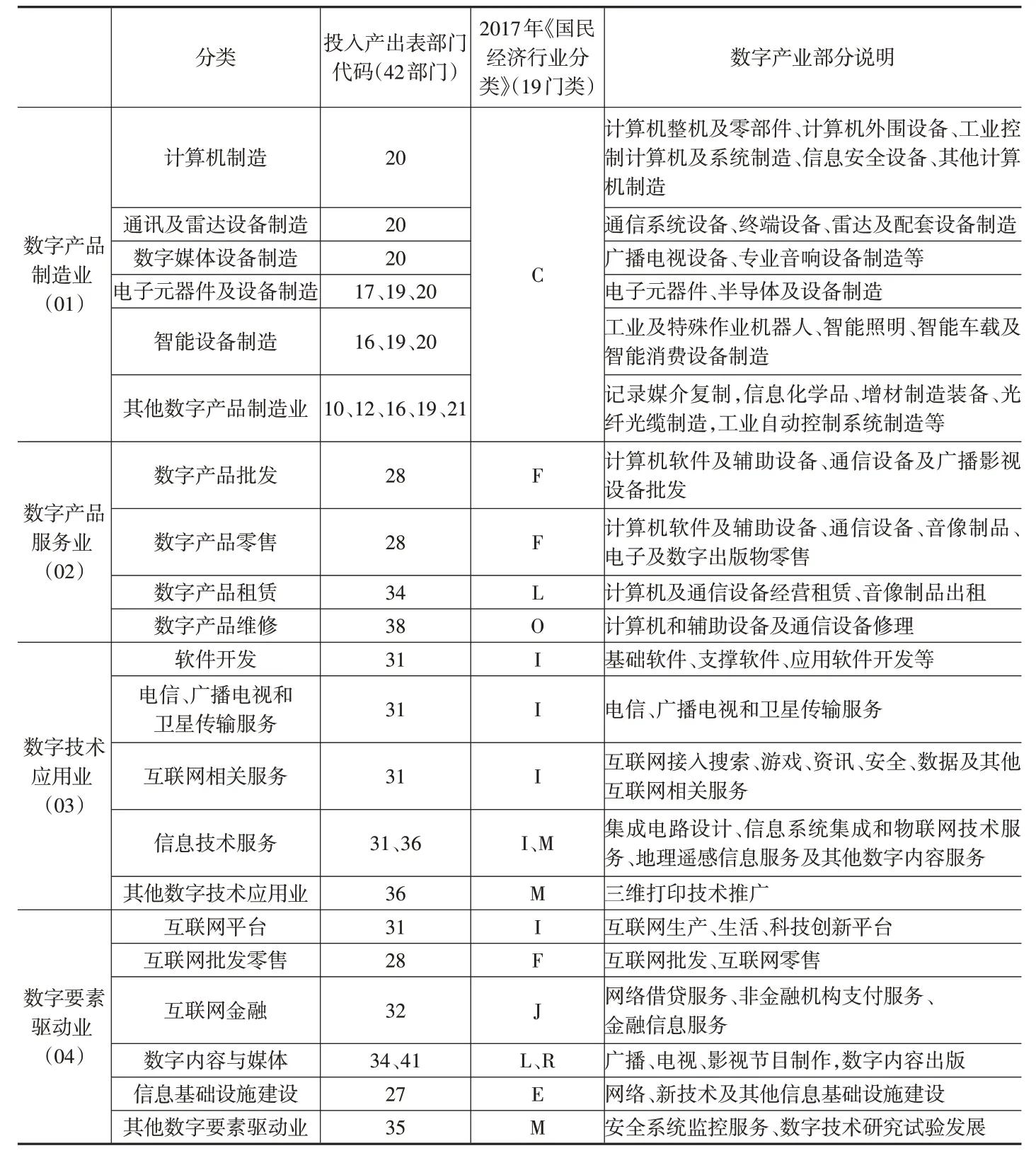

对《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》加以调整形成本文的数字产业分类体系,如表1所示。将数字产业范围界定为:数字产品制造业(01)、数字产品服务业(02)、数字技术应用业(03)、数字要素驱动业(04)以及数字化效率提升业(05)五大类。由于数字经济基础数据的缺失,目前数字化效率提升业没有可以直接使用的数据资料,因此在后文分析中,仅考虑01至04四大类。其中,有些部门如“计算机制造业”,其下属所有的子部门均在数字经济的核算范围中,称这类部门为“纯粹数字产业部门”,在进行投入产出表部门的筛选与合并时,运用直接分离法可以直接将其纳入数字产业中。而有些部门如“印刷和记录媒介复制业”,其下属子部门仅有部分属于数字经济的范畴,称这类部门为“非纯粹数字产业部门”,需要先利用相应的分离系数法将数字经济部分分离出来,再纳入对应的数字产业中。

表1 数字产业分类体系

1.3 数据来源及处理

数字产品制造业的分离系数是基于对应年份的《中国工业统计年鉴》,通过式(3)计算得到,但由于缺少2017年和2018年《中国工业统计年鉴》且无法从其他途径获取统计口径一致的详细数据,因此,2017年投入产出表的数字产业分离系数采用基于2016 年和2019 年《中国工业统计年鉴》计算得到的加权平均数,2012年和2020年采用各自年份的分离系数。

在数字产品服务业、数字技术应用业和数字要素驱动业的分离上,由于《中国经济普查年鉴》对各服务业细分部门有详细的数据支持,因此可以根据式(2)选用就业人员占比作为数字经济的分离系数。《中国经济普查年鉴》每五年编制一次,由此可得到2008 年、2013 年和2018 年的数字经济分离系数,对这三年的系数运用指数平滑法进行预测得到2020 年投入产出表的分离系数。在此基础上对2012 年、2017 年和2020 年的投入产出表进行数字经济分离。具体为:2012年投入产出表采用2013年的分离系数,同理2017 年投入产出表采用2018 年的分离系数,而2020年投入产出表则采用预测得到的2020年的分离系数。对其中涉及的问题进行解释说明:对于一些部门,其中可能包含两种数字经济产业,如批发业和零售业,其中数字产品的批发零售属于数字产品服务业,但互联网批发和零售则又属于数字要素驱动业,针对此类问题应该将“批发”部门和“零售”部门合并为“批发和零售”部门,在计算该部门分离系数时,需要先内部进行合并再计算分离系数,进而根据分离系数将数字产业部分从大类中提取出来。

1.4 数字产业投入产出表的调整

根据计算得到的数字产业分离系数Qi,按照象限依次将22 个非纯粹数字产业部门拆分为Qi Xij和(1-Qi)Xij两部分,分别表示数字产业部分和非数字产业部分。参考许宪春和张美慧(2020)[15]的做法,将数字产业分离系数用于分离数字产业部门的中间投入、中间使用、最终使用等数据,从而得到数字产业投入产出表,以2017年和2020年投入产出表为例,计算公式如下:

其中,Xi为数字产业的第i行,Xj为数字产业的第j列,Qj为非纯粹数字产业部门分离系数,Lij表示第i行的第j个非纯粹数字产业部门的行值,Cji表示第j列的第i个非纯粹数字产业部门的列值。

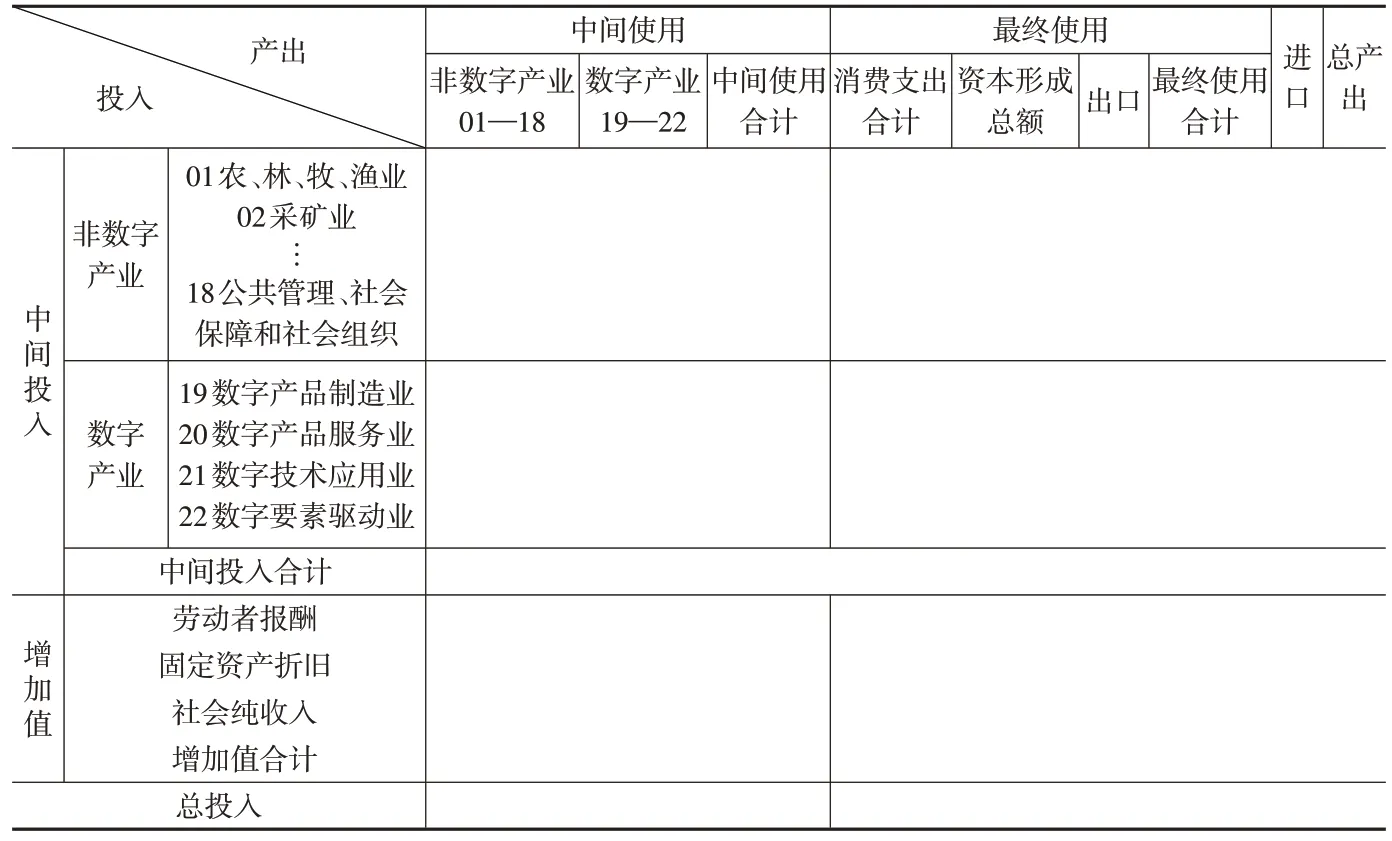

最后对投入产出表进行整理,将从非纯粹数字产业部门中分离出来的数字经济部分与纯粹数字产业按照象限分别按行、列合并;将非纯粹数字产业部门中分离出来的非数字经济部分与不在数字经济核算范围内的产业进行合并,以2017 年《国民经济行业分类》公布的18 个大类部门(I门类信息传输、软件和信息技术服务已被拆分为数字产业部门,故从19 门类对应到投入产出表非数字产业的18 个部门)作为划分标准,得到含数字产业的投入产出表。数字产业投入产出表简表如表2所示。

表2 数字产业投入产出表简表

2 数字产业经济增长分析

2.1 需求侧SDA模型的推导

本文从需求侧视角出发对数字产业经济增长效应进行了研究,将需求因素分解为由国内需求、出口扩张与进口替代变化引起的经济增长效应变动。将净出口总效应分解为出口扩张效应和进口替代效应,因此引入国内供给比率ui[16],即国内供给与总供给的比率。其中国内供给表示为总产出减去出口品,总供给表示为国内供给与国外供给之和,即国内供给与进口品之和,计算表达式如下:

其中,Xi、Mi、Ei分别表示总产出向量、进口向量与出口向量。将ui依次转换成主对角阵按主对角线排列,再将非对角线的矩阵全部设置为零矩阵,最终得到国内供给比率的对角阵Û。引入国内供给率,将投入产出平衡式改写为:

其中,X为总产出向量,A为直接消耗系数矩阵,D为国内最终需求向量,E为出口需求向量,令总产出=国内生产的中间品+国内生产的最终产品+出口品,根据以上设定的条件,对两个时期的经济增长量进行分解,由于,因此有:

移项得:

同理有:

移项得:

将国内生产的最终产品D进一步分解为居民消费N、政府消费G和资本形成I,即可以将区域内需求变动效应分解为居民消费效应、政府消费效应和资本形成效应,根据两级分解法有:

其中,等式右边依次表示为中间投入技术变化、居民消费、政府消费、资本形成、进口替代和出口扩张效应。

2.2 数字产业的经济增长效应分析

表3 显示,各研究期的分解结果不受基年的影响,具有较好的稳定性,说明需求侧SDA模型适用于各研究期的计算,具有独立性。

表3 各因素对数字产业经济增长效应的贡献情况

2012—2017 年,数字产业产生的经济效应为922234621 万元,主要受资本形成效应的影响,资本形成效应贡献了388855429 万元,占比42.16%;其次受居民消费效应的影响,居民消费效应贡献了161041914 万元,占比17.46%;进口替代和中间投入技术变化效应的影响差不多大,分别贡献了119323555 万元和113952350 万元,占比12.94%和12.36%;出口扩张效应的影响不到10%,政府消费效应的影响最小,贡献了51716559 万元,仅占比5.61%。

2017—2020 年,数字产业产生的经济效应为844902368 万元,主要受资本形成效应的影响,资本形成效应贡献了318524857 万元,占比37.70%;其次受中间投入技术变化和出口扩张效应的影响,分别贡献了225456394 万 元 和149442043 万 元,占 比26.68% 和17.69%;居民消费效应和政府消费效应的影响差不多大,贡献率分别为10.98%和9.65%;进口替代效应的影响最小,且为负向影响,削弱了2.70%的增长效应。

2012—2020 年,数字产业产生的经济效应为1822320868 万元,主要受资本形成效应的影响,资本形成效应贡献了715435914 万元,占比39.26%;其次受中间投入技术变化、出口扩张和居民消费效应的影响,其分别占比17.32%、15.61%和14.35%;政府消费效应的影响较小,占比7.53%;进口替代效应的影响最小,贡献了108041770万元的总产出,仅占比5.93%。

从时间序列变化趋势来看,由于研究期的年份差不同,各驱动因素均在一定程度上促进了经济增长,在我国经济增长持续向好的情况下,理论上8年的规模效应必然大于5年的规模效应,也必然大于3年的规模效应,因此不能对规模总量进行直接比较。在纵向比较上,仅通过贡献度的涨幅与大小来判断各驱动因素影响效应的变化趋势。2012—2017 年和2012—2020 年,经济增长均主要受资本形成、消费(居民消费和政府消费的合计)和进出口的影响,这与三驾马车推动经济增长的理论相符合。而在2017—2020 年,主要驱动因素的影响程度转变为资本形成效应>中间投入技术变化效应>消费效应>进出口效应,且资本形成效应、消费效应和进出口效应的贡献率均呈现小幅减小趋势,仅中间投入技术变化效应的贡献率增长趋势明显,说明疫情下传统产业更愿意投入更多的优质产品供数字产业的生产活动使用,体现了传统产业与数字产业之间较强的关联关系。

值得注意的是,2017—2020 年,中间投入技术变化、政府消费和出口扩张效应的影响远大于2012—2017年的影响,这三个驱动因素在2017—2020 年的贡献率约为2012—2017 年的两倍,中间投入技术变化效应增强说明传统经济产业单位产品的中间投入增加了,体现了在实体产业无法正常生产运营时,寄希望于数字产业的推动作用,全力配合数字产业的生产,与数字产业保持着密切关联关系,可共同促进经济增长;政府消费效应的增强是因为在新冠肺炎疫情的影响下,依靠居民消费自然不能显著拉动经济增长,此时增加政府支出才是正确举措,在突发公共事件下展现了我国政府的财政能力,也暗示着过去几年经济持续向好,政府收入在稳步积累;出口扩张效应的增强正是2020 年新冠肺炎疫情席卷全球的表现,我国在率先控制住国内疫情传播的情况下,为其他国家输送物资,不仅说明了我国具有较高的生产制造效率,还说明了我国具有充实的存货基础。而进口替代效应在2017—2020 年出现了负向影响,说明在面对新冠肺炎疫情时并不是国外生产代替国内生产,该阶段的经济增长更依赖于国内产品与服务的供给,体现了我国高效的生产效率,与出口扩张的贡献情况相对应。

2.3 数字产业细分部门的驱动因素分析

由于本文不同研究期的间隔时段不同,对规模总量进行直接比较分析会产生误差,因此根据各因素在各研究期内对产业经济增长贡献率的大小与正负情况来判断产业经济增长的变化趋势,汇总结果见下页表4。从时间序列变化趋势来看,2012—2020 年的研究结果是2012—2017年和2017—2020 年研究结果的综合表现,没有出现明显误差或不符合经济发展现状的情况,因此认为该模型分解结果具有可信性和合理性。

表4 数字产业驱动因素贡献情况汇总 (单位:%)

在数字产品制造业的变化中,中间投入技术变化、政府消费、资本形成和出口扩张效应均有明显的增强趋势,仅居民消费和进口替代效应有减小趋势。除进口替代效应外,其余驱动因素均能对产出增长起到积极推动作用,进口替代效应由2012—2017年的积极贡献转变为2017—2020 年的消极贡献,说明我国对数字产品的需求逐渐从国外进口转为国内自产,体现了我国数字产品制造率和质量的提高,我国在经济社会的发展中逐渐形成了自己的数字产品制造技术。

在数字产品服务业的变化中,中间投入技术变化、政府消费、进口替代效应的贡献率均有变大趋势,仅居民消费、出口扩张和资本形成效应的作用减弱了。除进口替代效应外,其余驱动因素均能对产出增长起到积极推动作用,进口替代效应由2012—2017 年的消极贡献转变为2017—2020 年的积极贡献,说明早期我国数字产品服务业的发展得益于本土数字技术的研发,但伴随着数字产业的发展,数字经济席卷全球后各国数字技术水平参差不齐,因此我国需要吸收国外不同的技术服务以推广数字产品服务业的发展,开始引进国外的数字技术与服务,对国外的数字服务产生了一定的依赖性,这种依赖性是吸收包容的结果,有利于我国数字产品服务业的发展。

在数字技术应用业的变化中,居民消费、政府消费、资本形成效应的贡献率均有变大趋势,中间投入技术变化效应对产出增长的贡献呈现了滑坡式的减小趋势,进口替代和出口扩张效应对产出增长的贡献也呈减小趋势。中间投入技术变化和出口扩张效应都由2012—2017年的积极贡献转变为2017—2020 年的消极贡献,说明在2017—2020 年,数字技术应用业对中间投入技术变化的依赖程度较大,新冠肺炎疫情初期由于诸多应用技术相关行业无法线下开工,造成了较大损失,但随着新冠肺炎疫情逐渐稳定,对于技术发展的模型调整为线下线上同时开展,数字技术应用业得到了较好的恢复。值得一提的是,整体来看(2012—2020 年),所有驱动因素引起的经济增长效应都是积极的,尤其是中间投入技术变化的积极影响最大,可以得知提升中间投入技术,有利于稳定数字技术应用业的持续增长效应。

在数字要素驱动业的变化中,政府消费、资本形成、进口替代效应的贡献率均有变大趋势,而居民消费、中间投入技术变化和出口扩张效应对产出增长的贡献率呈现滑坡式的减小趋势,这三个驱动因素对经济增长的贡献由2012—2017年的积极贡献转变为2017—2020年的消极贡献,说明数字要素驱动业对中间投入技术变化、居民消费和出口扩张的依赖非常大,究其原因,2020年新冠肺炎疫情导致传统产业停工停产,因此对数字要素驱动业这种依赖于中间投入技术发展的产业来说无疑是重大打击,其他产业对数字要素驱动业的中间品投入减少了,使得数字要素驱动业与其他产业的关联关系也减弱了。

3 结论与建议

3.1 结论

本文通过构建数字产业投入产出表,从需求侧视角对不同时期数字产业经济增长效应进行分解,就数字产业整体而言,投资是首要驱动力,其次是中间投入技术变化,居民消费和出口扩张处于中间水平,政府消费和进口替代的推动作用较小。具体而言:

(1)在数字产品制造业中,起初的主导因素进口替代效应的影响由正变负,出口扩张效应取代了进口替代效应的地位,资本形成效应依然对数字产品制造业的产出增长有较大推动作用,说明我国数字产品制造业在发展初期从依赖于国外进口数字制造品转变为我国自产数字制造品,体现了我国数字产品制造技术的提升。

(2)在数字产品服务业中,资本形成和中间投入技术变化效应一直是主要驱动力,资本形成效应的部分贡献被中间投入技术变化取代了,说明数字技术的渗透需要时间,在新冠肺炎疫情期间表现得尤为明显,一方面体现了数字产品服务业与其他产业的关联关系更为密切了,另一方面体现了数字产品服务业的自我成长能力较强,表现出数字产品服务业在数字产业发展中的重要地位。

(3)与数字产品制造业和数字产品服务业相比,数字技术应用业和数字要素驱动业是受新冠肺炎疫情影响较大的产业,其驱动因素波动较大。中间投入技术变化和出口扩张效应由正转负,资本形成和政府消费依然为数字技术应用业和数字要素驱动业的增长做出了较大贡献,中间技术变化的影响一直较强。

由此可见,投资一直是数字产业和细分部门经济增长的主要推动力。居民消费和政府支出是投资增加的间接表现;中间投入技术变化不仅体现在中间品供给的量多质高上,而且表现为技术人员的培养和生产技术的创新;较小的进口替代和较大的出口扩张效应说明了我国对国内生产的产品与服务的依赖,体现了我国的自产实力,反映了我国有足够的原料、技术、资金用于支持本国生产,更加说明了任何人才的培养和技术的研发都需要资金支持,由此体现了投资的重要性。

3.2 建议

(1)鼓励数字产品制造业技术升级实现进口替代。需要提高数字产品制造业的产品供给质量即产品生产技术引导进口替代效应转变为出口扩张效应。迫切需要提高数字产品的自主创新及制造技术,加大对数字产品制造业的资金支持,以鼓励数字化高端产品的研发;需要加强与其他产业的联系,根据产业需求制造对应的产品,以提高产业生产效率。

(2)规模性应用数字化服务,挖掘数字产品服务业消费潜力。数字产品服务业作为数字经济发展的支柱产业,其发展旨在将数字技术深入推广,运用到企业生产和居民生活的方方面面,以提高企业工作效率并为居民带来便利。但数字产品服务业中消费引导的经济增长效应相对较弱,因此需要引导居民和政府在数字产品服务业上的消费。数字产品服务业是由服务业数字化转型发展而来的,首先,需要积极开发金融业、居民管理等以居民消费为导向的终端消费市场,需要提高重视程度和服务质量。其次,引导政府在城市基础建设产业上增加政府购买,引导政府各部门进入这些产业的消费市场。最后,政府需要与数字产品服务业企业协商,为城市建设引进更多优质的数字化服务,利用中心城市的辐射力,引导周边城市共同引进数字化服务,实现规模采购,减少单个城市的应用成本,使数字产品服务业企业与城市建设实现共赢。

(3)提高技术水平,加强数字技术应用业和数字要素驱动业的辅助效用。需要完善数字技术应用业和数字要素驱动业的发展机制,加大对密切关联产业的支持与投入,优化数字技术应用业和数字要素驱动业内部产业结构,刺激居民对数字技术应用业和数字要素驱动业的消费热情,增加其他产业对数字技术应用业和数字要素驱动业的服务需求,推动数字技术应用业和数字要素驱动业与其他产业互动融合。