人类学栖居视角下传统山水名胜的自然文化混融价值再认知

徐桐

世界遗产框架下“自然-文化-人”之间的关系在近年愈加受遗产保护理论界重视,其根源在于现代性建立过程中植入的“自然与文化二分”对遗产认知与保护体系的影响[1]。1641年,法国哲学家笛卡尔在其著作《第一哲学沉思集》中提出的身心二元论,及实在世界中“借助于‘自然的光明’才能认识的真理”[2],奠定了启蒙运动的“理性主义”根基。17—18世纪的启蒙运动及之后一系列关于公共权利、公共领域的讨论为现代遗产保护运动奠定了基础[3]112。1789年法国大革命标志着世界史从近代转入现代,历史建筑、皇家园林、如画风景、地质史迹从私人财产、无主之地变为民族国家的共同财富进行保存,这一历程建构了遗产保护的基本叙事,也是现代性的体现[4]。然而,上述现代遗产保护运动的源起史,也为其留下了进步史观[3]28-29、“自然-文化”二元论[3]72的现代性烙印。经由近现代自然科学兴起过程中的认知范式强化,现代性话语中构建起了“自然-文化”二元论认知藩篱,成为解释世界的本体论基本范式,这也直接影响了现代遗产保护叙事的底层逻辑。

1972年,《保护世界文化和自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,简称《世界开始,世界遗产委员会委托ICOMOS和国际风景园林师联合会(IFLA)对英国湖区等自然与文化融合的乡村景观遗产价值进行联合研讨。这些反思与研讨最终促成了强调人与自然互动关系的文化景观成为世界遗产的特定类型。1992年,第十六届世界遗产委员会会议(美国圣达菲)通过决议,将文化景观作为特定类别列入《操作指南》。原本作为文化地理学研究概念的文化景观被引入国际遗产保护领域,用以弥补《世界遗产公约》保护名录中自然与文化混合遗产代表性不足的问题。

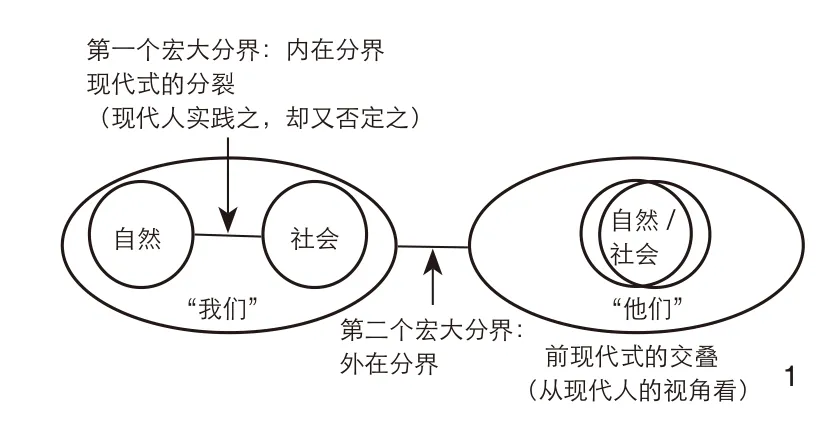

世界遗产中文化景观的学理渊源,是德国、美国文化地理学研究视角下建立的理论体系。这一理论体系中具有代表性的是1925年后,以伯克利的卡尔·索尔为代表的文化景观研究的文化史学派,他们的研究聚焦于具体族群文化史过程的解析。文化景观遗产的价值核心是“文化与自然之间的互动关系”[6],1992年的《操作指南》中列明了3类狭义的文化景观遗产:人与环境间经“设计的”“有机演进的”“关联的”的互动关系而产生相关遗产价值的场所[6]。近年,《操作指南》确立的这一认知框架也在发展,比如与德国地理学派不同,由法国地理学家维达尔·白兰士创立的法国研究传统(维达尔传统),是遗产公约》)诞生,其划分的自然遗产、文化遗产、自然与文化混合遗产3种类型,乃至将之分别置于世界自然保护联盟(The International Union for Conservation of Nature,IUCN)、国际古迹遗址理事会(International Council on Monuments and Sites, ICOMOS)进行遗产申报评审的操作规则均延续和反映了现代性二元论影响下对世界本体论的认知和叙事范式。然而,从世界遗产委员会、咨询机构等对《世界遗产公约》及《实施〈世界遗产公约〉操作指南》(简称《操作指南》)自20世纪80年代以来开始进行的“世界遗产名录代表性”反思来看,显然这种现代二元论划分并不能代表人类所有族群认知世界的模式。包括中国在内的许多族群的传统文化中,并不存在自然和文化分隔的解释范式,而是自然与精神、多物种生物与人融合在一起的整体,即与现代性叙事话语不同的“自然与文化、科学与社会的前现代式交叠”(图1)[5]203。

1 拉图尔关于现代与前现代性叙事中的“文化-自然”关系[5]203Latour’s interpretation of “culture - nature” relationship in narratives of modernity and pre-modernity[5]203

20世纪80—90年代,社会科学领域广泛出现文化转向思潮,影响并促成了国际遗产领域的保护主旨从历史性转向文化性,遗产研究的学术范式也从历史学、建筑学向人类学、文化地理学等方向发展。20世纪80年代基于生活方式(法语:genres de via)对“生活的风景”的认知。维达尔传统下的法国地理学研究中并无刻意的主观与客观、自然与文化的分野[7]。此外,边留久等从事风景研究的法国学者对于中国传统风景思想极为推崇[8]。再如20世纪90年代以来,将景观作为研究对象的人类学家们也反对物我两分、人-自然两分、主客两分,强调应当始终关注鲜活的生活经验[9]。对应中国的风景,鲜活的生活经验就是传统的山水名胜思想。

既往研究中,对中国山水名胜的价值内涵已有较为清晰全面的认知,即认为中国传统风景名胜是自然与人文景观互相渗透的地域综合体,并且最初是和自然崇拜、神话文学和宗教信仰密切联系的[10-11]。中国的山水名胜以政权、神权、族权为精神支柱[12],因见证帝王封禅、宗教活动而具有历史价值,并因深受古代哲学、宗教、文学、艺术的影响而具有文学艺术价值[13]。笔者以近年存在主义现象学影响下的本体论转向为背景,通过梳理英国人类学家英戈尔德基于海德格尔“栖居”理念所发展出的主体与客体、自然与文化混融的“栖居视角”,进一步将上述既有的山水名胜价值认知置于超越西方现代性自然-文化二元的本体论视野,重新认知中国古人真实栖居于山水环境中,将山水名胜纳入自身社会关系网络,并以身体感知为测度,与山水名胜建立审美和情感上的共度所蕴含的自然文化混融价值。

1 人类学栖居视角下的自然文化混融性认知

世界遗产领域出现“文化与自然之间的互动关系”的思辨,其背后有着更为广泛的对现代性二元论叙事的反思,特别是当代哲学思潮中的现象学和存在主义现象学,以关注人于生活世界中的“此在(dasein)”,重新认知真实场景中环境经由人的栖居所建构的意义,并影响了人类学本体论转向及英戈尔德提出的栖居视角。

1.1 自然文化的混融性认知

德国哲学家胡塞尔重新从笛卡尔主体意识的原点出发,扬弃物质与意识二分后的自然主义态度下假定外部世界的存在为真的观点,并专注对外部世界的经验性或理性本质的探索;转而以现象学态度,主张“悬置”外部对象的存在真假问题,聚焦个体内在意识,以及外部世界对象在意识中作为现象的显现[11]118-119。海德格尔进一步发展了胡塞尔的现象学方法,进一步聚焦存在与意义间关系,强调人之“此在”,也即人们生活在熟悉的环境中、生活在世界上的存在(德语:in-der-Welt-sein),比纯粹知识和知觉更为普遍,是理解人栖居环境意义的关键[14]122-123。

受上述哲学思潮的影响,20世纪末以来,在人类学研究中出现了具有重要意义的“本体论转向”(ontology turn)学术思潮,更加彻底地扬弃了现代性话语中“自然-文化”二元论的解释世界本体论的基本范式,出现了“多元自然主义”(multi-natural)的本体论研究,特别是“原住民本体论视角主义”(indigenous ontological perspectivism)[1]257。例如,人类学家德波拉(Deborah Bird Rose)对澳大利亚新南威尔士原住民普遍认同的人与特定动植物间存在的家庭式“亲属关系”(kinship)的研究[15];人类学家卡狄纳(Marisol de la Cadena)指出南美安第斯山脉原住民将山看作有“精神”或“灵性”的“大地实在”(earth-being)观念[16]。新的本体论转向试图消解“自然-文化”二元论带来的人与环境的区隔与不可通约,形成类似布鲁诺·拉图尔的“行动者网络理论”(actor network theory),将具体场景中的人与非人均作为相互影响的网络关系结构中的行动者。

1.2 人类学栖居视角

1995年,英戈尔德在其著作《建造、栖居、生活——动物与人如何以世界为家》一文中,重新诠释了海德格尔的“栖居”概念,正式提出了人类学栖居视角(dwelling perspective)[17],其基本预设在于“个人与非人类的有机物根本上是合二为一的”,并推论出文化-自然、主体-客体之间的混融贯通[15]157-171,[16]14。人类学栖居视角吸收了吉布森(James Gibson)的生态心理学和梅洛庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的知觉现象学理论,发展出“活动者在环境中”(agent-inenvironment)视角,将“个体及其一体的非人类有机体”在环境或生活世界中的“沉浸”或持续“测度”(mapping)视为不可或缺的条件。从这一视角看,世界持续地进入定居者的周围,且因由定居者以特定规则性模式整合进其生命活动而具有意义[18]154,[19]15。另外,人类学栖居视角还发展了海德格尔关于“栖居”(dwelling)与“筑造”(building)的论述,将“人在行动前,在意识层面不可避免地‘建构’世界的活动,视为筑造式认知”[20],而栖居视角,则强调认识主体(body)与客体的混融,同时强调主客体混融“沉浸”中的运动(movement)与具身体验(paradigm of embodiment)过程进行的知觉建构[19]15。

1.3 中国传统哲学中的“天人合一”思想及其近代消解

发端于先秦的中国传统哲学在本体论上虽以朴素的“天人之际”来定位人类社会与外在自然世界间存在的某种区分,但将两者定位为“以类合之,天人一也”[21],强调两者间的混融而非差异关系。汉代直至明末清初的中国传统哲学认知中,天人合一思想主导的是儒家有道德意义的“天”与人的合一,以及道家没有道德意义的“天”与人的合一。儒家的天人合一思想又可分为两类,一为发端于孟子,大成于宋明理学的“天人相通”思想,典型的两派如以朱熹为代表的“受命于天”“与理为一”思想,以及王阳明为代表的“人心即天理”思想;二为汉代董仲舒的“天人相类”思想[22]341。

明朝晚期,以西方传教士利玛窦(Matteo Ricci)为起点,西方文明及地理学、天文学知识开始大量传入中国,虽经类似“中体西用”的传统文化坚持,但地图、天文等知识仍对中国传统宇宙观产生巨大冲击[23]。明末清初思想家王夫之“能必副其所”思想阐明“能”(人的主观认识活动)和“所”(作为认识对象的客观事物)之间的体用关系,类似笛卡尔精神与物质的二分法,也是中国传统哲学向主客二分过渡的开始。至近代,孙中山先生明确提出“精神-物质二元论”,中国哲学认知中对自然与文化关系开始同西方近代哲学笛卡尔式主客二分思想接轨,并成为中国在近代之后解释世界本体的主流范式[22]342。

2 与中国人传统精神世界产生联结的山水

在中国传统文化中,山水进入人类社会,通过社会意义、精神象征和情感联结,获得了象征、转喻、隐喻等文化意象。笔者以人类学栖居视角探索“自然-文化-人”之间的意义建构过程,将山水环境代入传统的山水名胜文化之中,以此对中国山水名胜价值渊源进一步梳理。

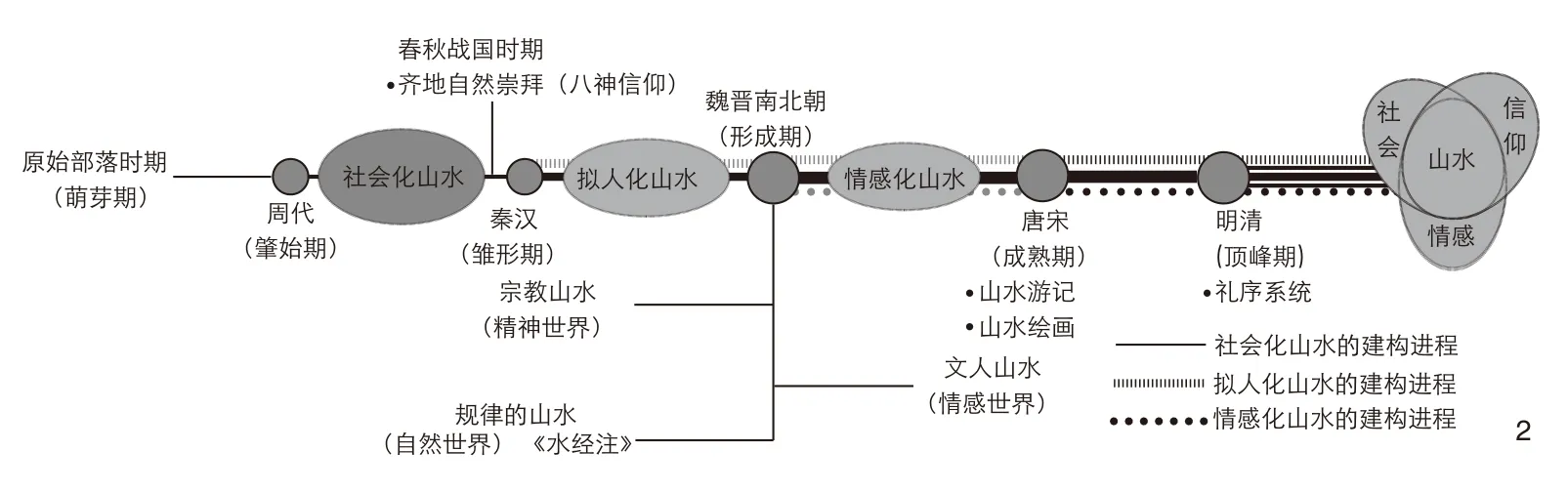

山水作为自然环境中的要素,是地表环境中人类的生存空间,提供了古人采集、狩猎、农耕等生存资源。传统社会中,先民对他们认知空间范围中的山水建立文化意义有两种方式:1)由外而内的转化,也即将山川等自然环境作为家屋、部落等生活空间的延伸,赋予方位标识及共识性认知意义,并对山水环境进行了同人类社会制度相衔接的“转喻”(metonymy),将自然中存在的山水同中国古代的礼序系统相衔接,赋予社会意义;2)由内而外的投射,出于对山水等自然地貌难以完全认知的原因,古人将自身社会结构、社会网络关系、身体结构投射至山水之中,相似地模拟出宗教及民间信仰体系下的佛教道场、洞天福地和自然神祇,此为赋予山水象征意义过程的“隐喻”(metaphor)(图2)。

2 山水名胜与中国人的传统精神世界耦合关系建构进程Construction progress of the coupling relationship between the traditional landscape places of interest in China and the spiritual world of Chinese people

2.1 纳入社会意义之网的名山大川

山水对于中国先民,在不同历史时期和空间尺度下有不同的建构意象,其共性在于作为族群空间占据的标识物。

部落社会时期,先民在与自然环境的耦合互动中,通过传统农林牧渔等生产活动,建立了对山、河、湖、泽等要素的精神映射,赋予其社会、精神双重维度的文化意象,将山川等陌生的自然空间要素转化为熟识的故乡的组成部分。

国家社会时期,古人将天子统治的“天下”空间意象投射至可以识别感知、具有国家共同记忆的具体山川等自然空间之上。作为儒家经典的十三经之一,《周礼》确定了天子的职责之一是建立国家的空间秩序“辨方正位、体国经野”(《周礼·天官·叙官》)[24]2,并通过掌管天下图籍的“职方氏”进一步将国家的空间秩序明确为天下的“九州山镇、泽薮、大川”以及“天下九服”(《周礼·夏官·职方氏》)[24]696-702。根据唐代贾公彦疏“九州皆有镇,所以安地德,一州之内,其山川泽薮至多,选取最大者而言”[25]的内容所指,作为地形中相对较为稳定且易于辨识的标识物,九州中的“高山”成为国家执掌方位的代表,也即“镇”的内涵,完成了从自然地貌中的“高山”向具有文化意象的“名山”的转换。

儒家“三礼”将天子“辨方正位”的职责进一步抽象为对天下山川的祭祀活动。如《礼记·王制》谓“天子祭天下名山大川……诸侯祭名山大川之在其地者”[26]。《尚书》记载“(舜帝)东巡守,至于岱宗,柴;望秩于山川”[27],“(禹)奠高山大川”[28],为后世开启了“定其差秩,祀礼所视”[28]的祭祀名山大川的象征性活动。至此,名山大川祭祀活动进入了儒家的礼序系统,具有了彰显国家政权合法性及通知疆域空间标识的代表性作用。

“五岳四镇四渎”的具体山川指代在不同历史时期随政治中心的空间转移而变化,并逐渐趋向固定。《周礼·春官》载“(大宗伯之职)以血祭祭社稷、五祀、五岳”[24]01;东汉郑康成注曰“五岳,东岱宗,南衡山,西华山,北恒山,中嵩高山”;唐代经学家孔颖达在《左传》和《尚书正义》中也以疏的注解形式明确指出“名山,山之有名者,谓五岳四镇也。名川,四渎也”[29],且“高山、五岳,谓嵩、岱、衡、华、恒也。大川、四渎,谓江、河、淮、济也”[28]。在文化意象及象征意义的建构过程中,山岳的重要性逐渐胜过了江河。“中岳嵩山、东岳泰山、南岳衡山、北岳恒山、西岳华山”的五岳体系成为社会礼序系统中山川名胜的核心。特别是东岳泰山,自秦始皇始,将舜帝“望祭山川”进一步转化为“封禅”,在泰山之顶“筑土为坛以祭天,报天之功”[30]成为古代帝王的最高理想。

及至宋代,祭祀山川的场所从登临封禅转换为抽象化的礼制场所,以“山川坛”的建筑形制出现,“山川坛”成为古代城市礼制建筑的构成部分。至明代,自南京、中都、北京三都,藩王城及州县均依《皇明祖训》《大明集礼》《大明律》等敕令及法规建设“山川坛”,将实体的山川转化为礼序系统中的集中象征性建筑,建立在各级城市之中。

故此,山川在儒家“三礼”建构的古代礼序系统中进行了具体—抽象—形而上—再具体—再抽象的意义及实体的转换。首先,赋予天下山川以空间方位标识意义;其次,将作为方位标识的山川纳入彰显国家统治的祭祀体系;再次,将具有礼序意义的“山镇川渎”以具体的“五岳四镇四渎四海”指代,并予以固定化;最后,以古代城市中的“山川坛”形制完成满足固化祭祀礼仪的形象转换。

2.2 建构宗教及信仰象征之林的拟人化山水

传统社会由内而外建构山水文化意象的行为中,佛教、道教及民间信仰也有相似映射过程。

将山水纳入宗教体系的方式,其一源于宗教和民间信仰的拟人化倾向。信众通常将佛教、道教、民间信仰中的崇拜对象构建为具体人物形象,并通过“显化”等传说故事将宗教人物与世俗生活建立联系。山水名胜在此类宗教拟人化过程中,作为环境背景得以“形而上”地升华——先在宗教典籍中建构宗教崇拜对象的修行道场,再将其投射至真实的环境之中,如依据《华严经》而建构的五台山文殊菩萨道场[31]、至清代始建构完成的佛教四大名山。其二由于早期遁世修行的倾向,道教宫观多选择幽静的山中,道众在修行中将宗教典籍修行方法投射至所在的自然环境,形成诸如将“整个昆仑山比作人体,洞府为穴位,气脉为江河”的身体化山水意象[32]。

道教作为本土宗教,承袭战国时期神仙方术衍化,经魏晋南北朝时期道派崛起和高道名士的涌现,逐渐建构起完整的宗教体系。道教信仰是多神崇拜,将追求的宇宙本源“道”人格化,并将神仙体系的居所与道派所在山川意象结合。自晋代始,将宗教学说中拟人化的神仙所居名山称作“洞天福地”;至唐代茅山派宗师司马承祯的《天地宫府图》中将此学说固化为“十大洞天、三十六小洞天、七十二福地”,并经五代时期杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》得以广泛传播[33]。

在地方层面,世俗社会也会对熟悉的故乡山水建立由内而外的意义体系。民间信仰建构的山水神灵更具有地方性,与地方族群语言、服饰、婚俗等社会文化要素同构,充分反映出地方文化的特征。

3 审美和情感中的山水名胜

自然山水单纯作为游赏对象,也以“名胜”的形式出现。《北齐书·韩晋明传》载“朝廷欲处之贵要地,必以疾辞,告人云:‘废人饮美酒,对名胜。安能作刀笔吏,披反故纸乎?’”[34]名胜在此指有古迹或风景优美的著名地方。具有宗教意义的佛教名山、道教圣地的文化意象传播依托僧侣道众“游方行脚、寻师访道”的修行传统,也得益于古代文人寄情山水的深山访名寺(观)类游赏活动,以诗歌、绘画、游记等形式进行文化传播。

3.1 中国传统文学与绘画的山水情感映射

对山水名胜的描写主要依托诗词歌赋、山水游记等文学作品以及作为绘画题材的山水丹青。描写山水的文学作品总体而言可以分为诗歌、古代地理类游记以及作为独立文体的山水游记,通过文学阐发的山水或寄情,或审美、隐喻,这既是中国古代文人对山水名胜文学意象的创作,也是中国各地题名景观的源头与雏形。

在东汉历史学家班固的《汉书·地理志》、北魏地理学家郦道元的《水经注》、明末旅行家徐霞客的《徐霞客游记》等中国重要古代地理文献中,作者们不仅限于忠实地记录地理形胜,更以生动的文学笔法,将古代山水进行描述并升华,表达他们对所见山水格局的衷心热爱之情[35]。而作为特殊文体,山水游记更是将古代文人“仁山智水”的理想推向顶峰。山水游记上承楚辞的山水描写,经《水经注》影响,至唐代柳宗元的《永州八记》后,正式成为中国传统文学的特定体裁[36]。在绘画方面,山水画在魏晋南北朝时期已初步发展,隋唐五代时期山水画成为独立的画作形式;五代、北宋山水画大兴,名家纷起,出现水墨山水、青绿山水等绘画形式,山水绘画达到高峰。

山水游记和山水画的形成,让名山、大川、湖沼均成为文人游赏创作的对象,这些名胜通过名家的文学、绘画描绘,超脱出原有的自然风光,产生了审美及情感价值。至明代,出现了专门将名山作为辑录的方志,如《古今游名山记》(何镗)、《天下名山诸胜一览记》(慎蒙)等。

3.2 中国古典园林及山水审美的摹写与具身化认知

上述山水游记、山水画和山水辑录等作品有力推动了山水审美由知识分子的文化活动向世俗生活的推广。与寄情山水的文学、绘画相映照,将游目骋怀的山水游览体验升华为共性的审美、情感诉求后,在“身不能至而心向往之”的理想追求下,古代士绅阶层将自然山水进行微缩,摹写进生活空间之中,并在园林中予以再现,使园林成为山水名胜审美的具身化认知展现形式。

演绎自《列子·汤问》对“东海五山”的描述,东海仙山的传说成为后世古典皇家园林营建的经典题材。以秦始皇修建兰池为肇始,继以汉武帝在长安建章宫中挖太液池形成“一池三山”的范式,影响了后世皇家园林的营建。

唐宋之后,随着山水游记、山水画的形成,文人将游记、绘画中浓缩提炼的山水游赏经验、山水美学进行抽象和归纳,应用于园林设计之中。其中北宋徽宗营建艮岳引发了文人参与园林设计与营建的风尚,为后世所传承。长江下游私家园林也集中体现了上述文人园林传统,且其中具有的审美情趣不仅是对自然山水的简单摹写,而是融入文人个人情感、审美取向的再设计,并可集中反映于私家园林的命名方式,如拙政园、退思园等,以及私家园林中景观、建筑的命名方式,如与谁同坐轩、仰止亭等。

4 结语

20世纪80—90年代以来,学界便开始了将现当代自然与人文科学中主体与客体二分的“现代性”的批判性反思,促成了以人地关系为研究中心的文化景观成为世界遗产特定类型。从广义的人地互动关系视角看,特别是叠加中国遗产保护语境之后,中国传统山水名胜所蕴含的人与环境之间具有象征、转喻、隐喻等文化互动关系的文化价值已经超越了文化景观遗产的狭义分类,展现了中国传统天人合一混融世界观下的本体论层面认知。

基于人类学栖居视角的认知视野,中国传统名胜的自然文化混融价值的当代意义值得继续挖掘。在思想与理论渊源上,中国的山水名胜是天人合一思想下对栖居环境的自然文化混融认知,也即情景交融下具有社会意义与情感寄托的风景,包括国家礼序系统下的五岳四渎、宗教信仰中的圣山圣地,以及在山水审美影响下的全国各地乃至东亚的题名景观(八景/十景)。中国传统山水名胜的自然文化混融价值应当从本体论上,将中国传统山水名胜文化的历史剖析回归当时情景下的“现实生活世界”;从认识论上,对于山水名胜文化的解释还原回归当时情景中“现实的生活世界中的人的实践经验”;将历史遗产“置于其各自发生的语境中加以重新理解,以人的生活逻辑反思之”[37]。

图片来源(Sources of Figures):

图1引自参考文献[5];图2由作者绘制。