基于地方志的中国风景遗产保护理论探索

毛华松 汤思琦 程语

1 世界遗产的“地方转向”和风景遗产研究的必要性

受到西方现代性思潮的推动[1],“遗产”作为“现在的过去”,从“过去”中独立出来成为国家民族的身份象征[2]。遗产是在特定环境下特定人群活动的产物,在不同地理气候条件和历史文明的积淀下,具有地方性的根本特征,在构建国家民族记忆和地方身份认同方面具有重要价值。而历经了上下5 000年文明的中国,留存了数量庞大且特色鲜明的遗产,不仅是中国独特地理和文化所孕育的不可再生、不可替代的优秀文明资源,也是中国现代社会中增强历史自觉、坚定文化自信的重要内容[3]。

遗产多样化属性与地方性特征的表达逐渐成为当前世界遗产体系发展完善的重要趋势。20世纪90年代以前,《保护世界文化和自然遗产公约》(简称《公约》)所保护的遗产以代表全人类普遍性价值和意义的遗产为主,这与各地遗产多样性之间存在紧张关系,使得《公约》在全球遗产保护方面起到积极作用的同时,也面临着得不到充分重视和表达等争议。且《公约》(1972年)的国际遗产保护体系深受根植于以物质遗产保护为起源的欧美历史背景影响[4],这不仅使得世界遗产清单存在文化不平衡的问题[5],同时也导致以物质性作为遗产完整性、原真性的保护标准无法解决世界各地多样文化遗产保护的需求等实践问题。这些问题相应推动了世界遗产体系以更加开放包容的态度对待世界各地多样性的文化,如增设文化景观的遗产类别(1992年),提出工业遗产(2003年)、文化线路(2008年)等新遗产概念。同时伴随着“文化多样性”理念在1992年世界环境与发展大会《21世纪议程》中的首次提出[6],以及在《世界文化多样性宣言》(2001年)和《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年)中承认世界文化多样性是人类共同遗产的重要意义,加之“遗产的集体记忆这一根本价值意义是由地方社会群体所赋予的”意识的觉醒[7],世界遗产体系逐步明确了地方性在遗产保护实践中的重要价值,开启了世界遗产保护体系的“地方转向”新进程。

中国人与自然关系的哲学、文化以及其作用下的相关遗产,是中华民族的永恒瑰宝,也是世界遗产中的重要组成部分,是填补自然和文化之间空白的世界第四大遗产类型——文化景观的典型代表。且2003年世界遗产中心报告《世界遗产文化景观1992—2002》指出:“我们今天认识到的文化景观,尤其特指由中国人在纪元初开创的对人和自然之间的关系表述。”[8]特别是在世界遗产文化景观的子类——关联性文化景观中,基于人文主义的自然价值认识仍是一个缺口。西方的关联性文化景观中,自然价值大多只与宗教或原始自然崇拜有关,而中国的相关经验与现象可以在对自然人文认识的深度和广度上做出杰出的贡献[9]。

当前关联性文化景观的内涵强调自然与宗教、艺术和文化关联的非物质性价值,其中特别考虑了中国的因素[9]。尤其是中国具有悠久历史与普遍共识的、基于传统“风景观”及“风景营建”等思想与实践,以“风景文化”为主导的相关遗产,是中国长久以来客观存在的独特遗产类型,是极其典型的关联性文化景观,它们的关联意象与关联方式可突破西方“宗教自然圣地”的信仰藩篱[10],而凝结哲思理念、文学艺术、伦理审美、历史记忆等多重内涵,具有对自然的思辨性、人文的主动性、文化的深刻性、审美的高度性以及影响的广泛性[9]。因而,以“风景文化”为主导的“风景遗产”是构建和完善中国本土遗产体系的关键对象。利用风景遗产具有差异性的形成背景和独特性的价值内核,填补世界遗产中的中国遗产缺口,构建并完善风景遗产的保护理论体系,是目前世界遗产地方转向趋势下,中国遗产保护研究工作亟待开展的重要方向。

2 中国传统风景与风景遗产的研究进展

风景遗产的内涵及保护对象等核心问题应紧紧围绕着“中国传统风景”的内涵与标准展开。对中国传统风景内涵的探索从20世纪开始受到史震宇[11]、王其亨等[12]、刘滨谊等[13]、杨锐[14]、小川环树[15]、边留久[16]等国内外学者的关注,中国传统风景独特的内涵、价值与标准逐步清晰。而风景遗产的内涵、保护对象与保护边界等问题反而趋于模糊,并且存在着概念不断泛化的趋势。

在中国传统风景的内涵与标准中,中西以及古今风景的差异性对比是总结中国风景核心内涵的主要途径。在中西对比中,源于主客二分的文化传统,西方以功利之心对待自然,较晚以审美之眼光看待自然,风景的概念源自古希腊、古罗马剧场之景的“scenery”,后经荷兰画家形成“landscape”,是一种视觉美学意义上的概念。随着西方文化在中国的传入深刻影响了现代人对于风景的理解,此后的学科扩展中,景观也作为地学与生态学等学科概念而不断发展。然而中国早在先秦时代就萌发了与自然的审美关系,并在《晋书·王导传》中就有“风景不殊,而举目有河山之异”之句,为中国“风景”词之始。法国学者边留久立足全球视野对风景文化进行明晰思考,提出风景诞生于中国,可追溯到公元4世纪谢灵运、宗炳等山水诗画文人涌现、山水哲思兴起的魏晋时期[16]。但传统风景的含义,在近现代却发生了偏离,钱穆先生指出:“中国古人所言之‘风景’,今人亦失其解。……风景中附有人文,即无穷魂气之融入,故天人合一,古今合一。”[17]相比于西方风景是基于自然而超越视觉的感知,中国风景则带有生命理想与政治理想的深刻烙印,是审美理想的时空载体与心灵镜像的投射[13]。总之,在中国传统风景词义所统辖的物质实物范围中,风景的自然人文关联以审美情趣为基础,与伦理道德、精神信仰、哲学思辨与历史记忆等内涵相关,应深入与其相关的人物、事件、思想背景进行深刻认知。

同时,中国古代虽然没有风景遗产的遗产保护概念,但胜迹、名胜、古迹等风景实体的持续性与传承性都体现出了古人对风景的珍视,并且基于尚古崇文、“景行前哲,资人观感”等思想,古人对相关遗产进行了物质上的维护、修缮以及非物质上的文字记载与文化传播。这些风景实体相应地呈现出代际性和代表性的基本特征,前者表现为精神内核的代代相传,能穿越时空获取不同年代人群的思想情感共鸣,并一直以来作为古代地理志书与各级方志记载的重要内容;后者表现为风景遗产经过历史的演进和筛选,成为地方自然环境和文化精神的双重标识,例如形成了以“八景”来指代地方最具特色与代表的风景集称文化[18]。近代随着西方遗产保护的理念传入中国,中国对于遗产的保护经历了从古代陵寝、先贤祠墓,到国体所关、美术所关的珍贵文物,再到文艺所关、风景所关的古迹名胜[19]的保护立法历程。1930年以来民国各地政府开始以法令条例推动传统风景资源保护利用模式向“风景区”形式的革新;1982年以来中国设立的国家(省)级风景名胜区制度对具有突出价值的名山大川进行了登记保护,直到2005年谢凝高先生首次提出“风景遗产”概念[20],用以指代风景名胜区中的遗产。

然而当前风景遗产作为一个学术概念,尚未上升为法定的实践概念。谢凝高先生2008年在文章标题中再次明确提出“风景遗产”,并做出了定义:“国家风景名胜区——中国国家公园、自然、自然文化遗产(简称国家风景遗产),它是以具有突出科学、美学价值的自然景观为基础,将自然与文化融为一体,主要满足人与大自然精神文化和科教活动需求,属国家所有,受法律保护的地域空间综合体。它源于古代的天下名山大川,是人与大自然精神联系的圣地,是江山社稷的代表,君民皆可登临。”[21]2010年又进一步说明:“风景遗产是以具有科学、美学价值的自然景观为基础和主体,自然与文化融为一体,主要满足人与大自然精神文化和科教活动需求的地域空间综合体,其价值达到国家级的为国家级风景名胜区(中国国家公园),达到世界级的为世界自然或自然文化遗产(简称风景遗产)。”[22]风景遗产概念的提出,为支持风景名胜区的可持续发展,更好地与世界遗产体系接轨,彰显中国相关遗产的独特性与代表性,从而保护好中国相关遗产资源、复兴中华山水精神起到了积极作用。从风景遗产提出的初衷以及词汇本身所传达出的信息来看,应指向与传统风景有关的遗产,然而当前风景遗产概念是基于国家风景名胜区的学术谈论范围而提出,局限在代表国家突出价值的风景遗产范围之中,忽略了“风景”词义所意指与涵盖的地方中八景、十景、胜迹等更为广泛的遗产对象及其地方文化传承价值。并且,由于2018年以来风景名胜区从建设部门划归自然资源部国家公园管理局统一管理,风景遗产概念也出现了与其他(例如突出生态价值的自然保护地等)保护类型混淆的现象,逐渐被纳入自然保护地等视野下的探讨,已经与提出风景遗产概念的初衷偏离。

在风景遗产保护对象狭义与偏离的同时,风景一词在经过全球多学科的持续讨论和解释后,逐渐成为一个宏大的议题,人文地理学中认为风景是一种通过心灵和感觉建构起来的意向[23];社会学中认为风景是人类赋予自然和环境意义的行为所创造的符号环境[24],甚至可以指征生活中每个细节[25],呈现出一切皆可风景的趋势。风景概念的泛化导致了风景遗产与文化景观之间的关系难以辨析,与历史城市景观(history of urban landscape, HUL)等概念的混用、重叠,显露出在相关研究中风景遗产保护内容泛化与模糊等问题。

因此,本研究将回归传统风景的历史语境,基于案例深描的研究方法,以古代绍兴府的典型风景营建实践为研究对象,解答两个核心问题:绍兴地方风景遗产保护的对象应为哪些?古人的风景遗产是如何保护的?在此过程中基于风景与风景遗产的基本特征,建立回归传统、基于地方志的风景遗产识别方法,并进一步通过风景遗产空间标注和人文价值挖掘,梳理风景遗产的空间分布特征和文化精神内核,借助典型案例的发展进程解析来总结风景遗产传承的关键内容,提出适宜中国文化特色的保护目标与理论方法,从而为世界遗产地方转向贡献中国智慧。

3 古代绍兴府的风景遗产识别

3.1 基于地方志的风景遗产识别方法建构

中国古代地方志集聚一地事物、合成一地文献、汇聚一地社会活动、联缀一地历史传统、造就一地精神依循[26],记载着地方营建和社会活动等地方知识,是中国古代地方文脉传承,文化认同塑造、维系与展示的重要载体,是挖掘中国古代风景实践内容的理想研究资料。尤其是宋代以后,在方志编撰转变为地方官主持、地方士人编修的背景下,熟悉地方掌故的地方士绅、官员更乐于通过书写当地山川名胜、诗词文章、名人旧迹等内容,来提高地方知名度和提升文化底蕴,风景更是成为古代方志记载的重要内容。因而,以方志为分析材料的中国风景遗产研究是回溯古代语境的基本方法。同时,风景作为一个复杂的文化现象,需要历时性地解读其中的自然人文关联,通过物质性与非物质性的表征去层层认定。笔者基于风景具有自然人文关联性的基本内涵,结合刘滨谊等[13]、杨锐[14]、边留久[16]等对风景的界定标准,初步总结出风景物质与非物质的形态表征标准,并根据风景遗产代际性和代表性特征,参照方志中风景以及风景遗产的记载书写特点,初步构建识别古代地方风景遗产的方法(表1)。

表1 风景遗产及代表性风景遗产提取流程Tab.1 Extraction process of scenic heritage and representative scenic heritage

1)构建地方风景名录。风景识别应首先考察对象是否满足风景的形态表征标准,聚焦于方志中地理志、山水志、建置志等物质空间实体的卷目,根据物质性与非物质性两种形态表征进行识别,其中非物质表征是古人情感与思想的直接表达,应至少满足名称上的赞美或艺术作品的表达两个标准之一。深入相关卷目进行剖析,排除满足风景形态表征但不具有自然人文关联的风景点,继而对各个时代方志中所记载的对象进行甄别,整理出风景名录(图1)。

1 风景的识别标准Scenery identification standard

2)提取代际性的风景。遗产是地方空间中长期存留且具有稳定性的空间要素,代际性是风景遗产最为突出的特征,风景转变为风景遗产的关键在于地方对于风景有意识的传承与保护。在方志记载中,一方面古迹等卷目会对前朝的风景进行记载,可在其中以识别风景的标准进行提取;另一方面历代存留的风景点在历代方志中分别记载,可通过不同时代方志的纵向对比,整理在多个朝代方志中长期存留而不间断的风景点,并考证这些风景点在各朝代真实的存留情况。

3)提炼代表性的风景遗产。风景遗产依靠社会集体的力量塑造,是具有代表性与地方共识性的风景。在提取出代际性风景之后,可统计其历代方志的书写频次,重点关注有附图描绘、诗词描写频次高、构成城市八景的风景,这些在方志中的表现形式都体现出地方集体意识及官方主流意识的推崇,此类风景单位在集体认知审美中可被称为地方风景中的精华,是古人认知中具有地方代表性的风景遗产。

3.2 古代绍兴府风景遗产识别过程

中国的风景诞生于魏晋南北朝时期[16],山水秀美、聚集东晋士族诗人且为名人多居的绍兴是当时的隐逸文学天堂,从兰亭修禊到《山居赋》,再到“山阴道上行,山川自相映发”,从会稽一郡阐发的风景与诗,成为中国风景营建与山水诗的滥觞。后世的绍兴依然人杰地灵、人文荟萃,是古来胜迹云集的风景之地,且方志详备,因而本研究以绍兴古城为例,以上述标准回溯古代志书,整理古代地方风景遗产之名录,进而体察风景遗产之特征。

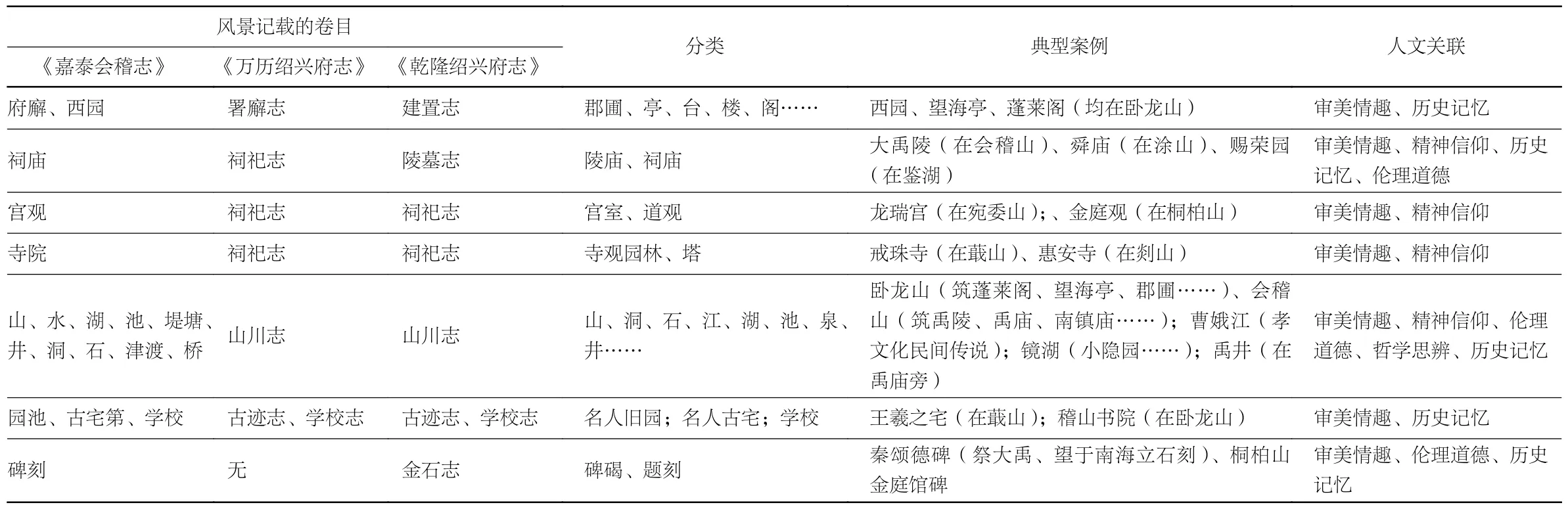

笔者以绍兴现存宋、明、清三代中记载内容最为详尽的《嘉泰会稽志》[27]、《万历绍兴府志》[28]、《乾隆绍兴府志》[29]3本府志为研究基础材料,以各朝代其他方志作为辅助,进行风景遗产的识别。绍兴宋、明、清三代的卷目设置逐渐清晰,通过风景形态表征的标准初步进行识别,并以自然的人文关联性进行筛选:《嘉泰会稽志》中共筛选风景点267个,《万历绍兴府志》中共筛选风景点284个,《乾隆绍兴府志》中共筛选风景点314个(表2)。

表2 古代绍兴风景记载卷目及典型风景案例整理Tab.2 List of ancient Shaoxing scenery records and typical scenery cases

在整理出各朝代的风景名录之后,对各朝代古迹卷中的风景点进行提取,并将3个朝代都记载的风景整合,考证其在各朝代的保留情况,共提取具有代际性的风景点177个。按照风景点的形成动因初步划分山水型与人工型两大类。其中山水型风景以山水为主,是基于地方山水审美、地理认知以及礼制、风水的地理秩序,通过祭祀、风景建筑的点缀而强化山水之形、山水之美及其地理人文秩序的风景,山水在其中具有风景形成的先决性,如会稽山之于南镇庙、状若卧龙的卧龙山之于“龙之脊”望海亭等。人工型风景以人工构筑为主,因人文关联的“人、事、文”而构成风景,并通过山水环境与山水意境的塑造来烘托“人、事、文”的精神内核,如兰亭、赐荣园等。同时,山水型与人工型风景在空间上会存在交叠与尺度的嵌套,且古人在方志中也将其归为不同的卷目分别记述。因此笔者以古人的记述方式为基础对其数量分别进行统计,其中山水型风景共106处,人工型风景共71处。

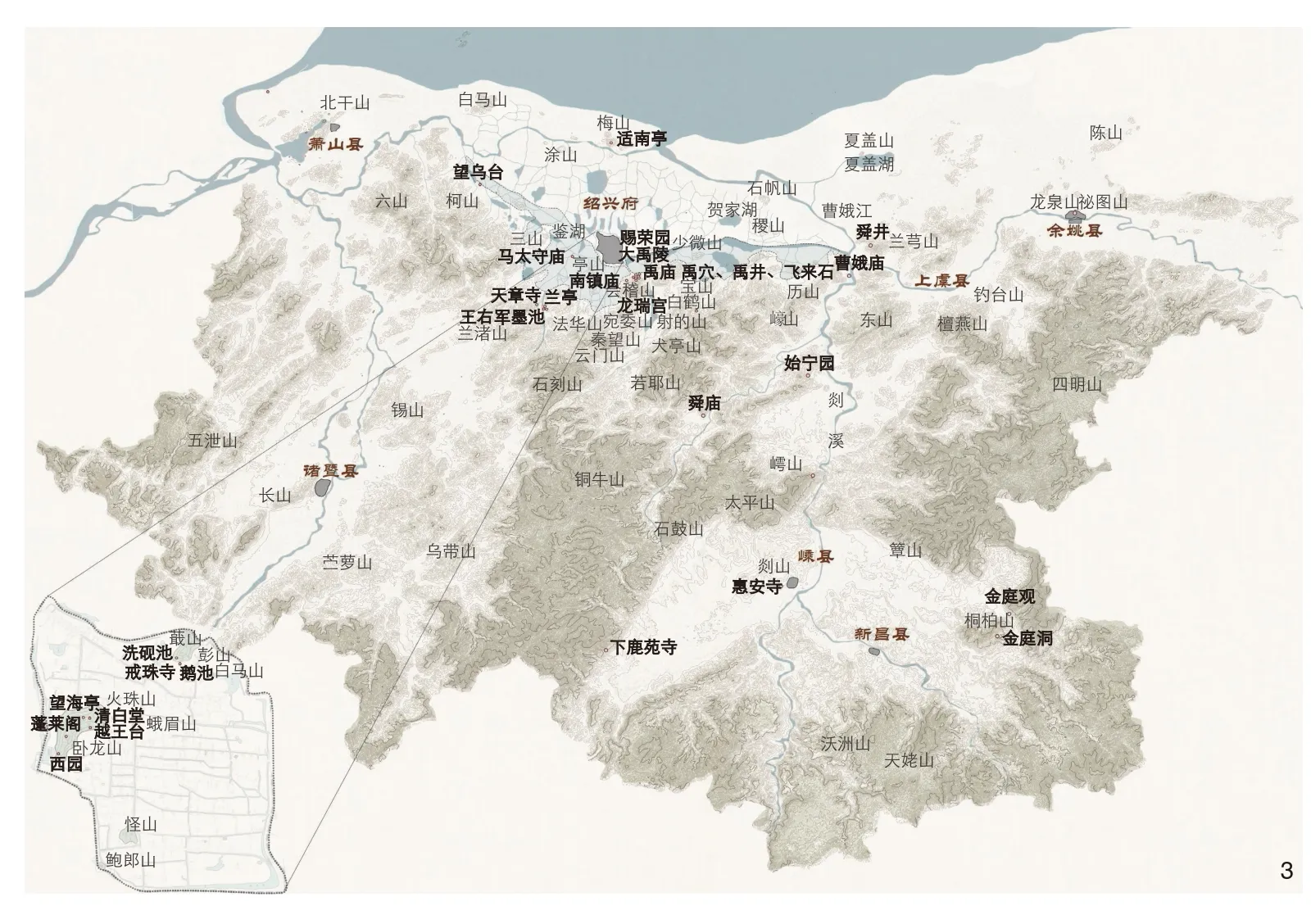

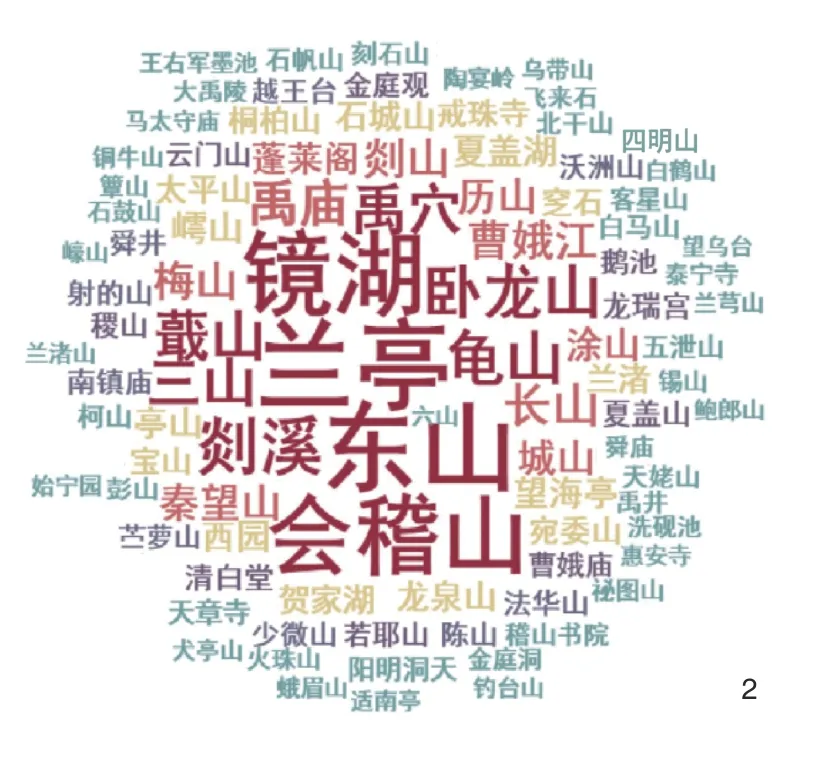

在以代表性为特征的提取中,统计代际性风景点在3个朝代方志中的记载频次、诗文词频、胜景图情况以及八景的构成。将177个风景点的名称分别在3本府志中进行检索,提取各个风景点所提到的频次,其中记载10次以上的风景遗产共100处(山水型69处、人工型31处),这些风景点在不同的卷目中不断出现,或被不同的文人反复书写,兰亭、东山、镜湖、会稽山的记载频次高达300次以上(图2)。在历代地方志所记载的1 200多首诗词的词频分析中,兰亭、鉴湖、若耶山、剡溪、禹穴、会稽山、东山、曹娥江/曹娥庙、王城山、秦望山、卧龙山是诗词中绍兴风景的重要意象。明代方志中共有71幅胜景图,其中有41个风景点为高频记载风景点;清代方志中共有5幅胜景图,其中大禹陵、南镇庙、兴龙山、兰亭是明清两朝胜景图共同描绘的高频风景点。在地方十景中,明代文学家张岱的《夜航船》卷二《地理部·景致篇》载“越州十景”[30]:秦望观海、炉峰看雪、兰亭修禊、禹穴探奇、土城习舞、镜湖泛月、怪山瞻云、吼山云石、云门竹筏、汤闸秋涛,十景中的九景都为方志中的高频次风景遗产词。因而,整理记载频次10次以上的风景点,并进行历史地理空间标注(图3)。

2 地方志记载频次10次以上的风景遗产词Scenic heritage words recorded more than 10 times in local chronicles

3 古代绍兴风景遗产地理空间标注Geographical space annotation of ancient Shaoxing scenic heritage

4 以古代绍兴为例的风景遗产形成、传承与保护特征分析

4.1 风景遗产的形成特征与认知视角:形胜与名胜的结合

以风景遗产构成主次与形成动因为导向的山水型与人工型的分类,指向了形胜与名胜两重风景遗产的不同形成特征与认知视角,包含了地灵与人杰双重风景遗产价值。其中,形胜因“形”而胜,是风景遗产地理空间体察视角下的属性,其形成于对山水之形的发掘、山水之势的利用、山水之理的阐发,通过结合相应的祭祀、登临、裁补等功能建筑,阐发出“地灵”的价值内核,即先有山水而后有人文。形胜是人们在体察中山水地理,所阐发出的对风景在客观地理空间中自然造化之功、山水形态之美、山水形势之巧的直接赞美。在形胜视角下,山水型风景遗产往往在地理空间中具备“别州境”的疆界划分以及堪舆山川气脉阐释的城市营建依凭作用。高山大川在城市择址中多作为天然的经界线,对地方的空间标识具有突出作用。如绍兴曹娥江、四明山、五泄山等则是“别州境”的形胜关键地段,如“左右两江如夹,曹娥外,四明、大兰为翼……南山为前障,五泄、天姥错三邑……”[28]。在绍兴的堪舆山川气脉阐述中,风景遗产也多为整体山川地势中的标志性节点,如“鉴水环其前,卧龙拥其后,稽山出其东,秦望直其南”[28]。其中,会稽山也突破了城市与区域尺度,是天下山岳体系中的南镇山,是国土形势中的重要形胜锚固要地。此外,绍兴城内卧龙山、蕺山、龟山等风景遗产与城外刻石山、秦望山、亭山等风景遗产的组合,构成了绍兴府城的整体形胜脉络结构(图4)。其余各县的形胜描述也多以所提取的山水风景遗产为标志,是各县城市山水格局营建依凭的重要山水坐标。

名胜多以人工型风景遗产为主,其形成则是先人文而后山水,因名而胜,具有叙事性的建构方式,是一种对风景遗产山水人文精神审视的认知类型。明代钟惺《蜀中名胜记》云:“山水者,有待而名胜者也,曰事,曰诗,曰文。之三者,山水之眼也。”[31]事、诗、文的人文建构与文化内涵是风景遗产生成名胜属性的基础。名胜类的风景遗产离不开人的发现、营造和点染,以“人”为核心,以人杰为价值内核。在古代绍兴,剡溪、兰亭、鉴湖等风景遗产因谢灵运、王羲之、李白等文人的游赏、吟咏等山水活动与山水艺术而点化,人的终极关怀与追求被融入诗意,名人的文化传播力使得这些风景点名扬天下。金庭洞、南明山等风景遗产,包含了以道释群体为主、以自然为环境而冥合天人的宗教意境,如刘阮遇仙、葛稚川炼丹等仙源道宗,对世人有着磁场效应。同时,以伦理道德价值所主导的纪念性风景遗产如绍兴大禹陵、舜庙、曹娥庙等,使得自然之中蕴藏着一番中华文化“大道理”,与一方人物、风物、历史紧密相连,成为地方精神的标识地与纪念地[32]。

在风景遗产的形成过程中,名胜、形胜相因相长、不断交融,共同促进风景的形成与风景遗产在地方空间中的长期传承与稳固。在历时性的发展过程中,形胜转化为与名胜的交叠是自然不断叠加人文价值的过程。形胜作为地方空间中的关键地段,如别州境的山川河流、堪舆理念中的城市主山、案山、砂山等地,往往具有极好的风景视线或拥有丰茂的山、水、林资源,或具备端正的整体形局,因而成为地方历史事件频发之地,楼、阁建筑的感知收揽之地,亭、台、园林构建的幽享之地,文章、诗篇吟咏点化的吐纳之地,经风景的文化传播而具有声名,成为名胜。而名胜转变为形胜则需要更加漫长的时间与文化层积,是人文逐渐融合于自然,从而强化地灵价值、扩大文化传播影响力的过程。名胜肇于物、地名、场所而不断地在其传承发展过程中融入周围的自然环境,在空间上不断形成更大的拓展。在文化传播中,名胜因为声名的远播,不仅深入地方百姓的认知之中,同时也成为他乡之客认知本地的风景名片,因而成为地方的标志性地理标识以及形胜中的重要节点,从而完成形胜与名胜的结合,在传承过程中形成了动态良性的演进机制。

4.2 风景遗产的代际传承特征:以儒家教化为导向

风景遗产的代际性传承需要价值观的导向与引领才有在地方空间中代代相传的动力。儒家政治理想在城乡空间中以风景遗产作为重要载体,其教化目标是风景遗产得以代际性传承的主要动力,形成了儒家教化途径与体系。其中,山水型风景遗产通过别州境、山水礼制秩序与结构的建构来形成儒家教化的空间隐喻;人工型风景遗产传承的儒家教化导向则更为突出与明显,且相比于封山育林、历史记载等山水型风景遗产传承方式对地灵价值的保护,在传承过程中更具敏感性与脆弱性,是代际性传承的关键。

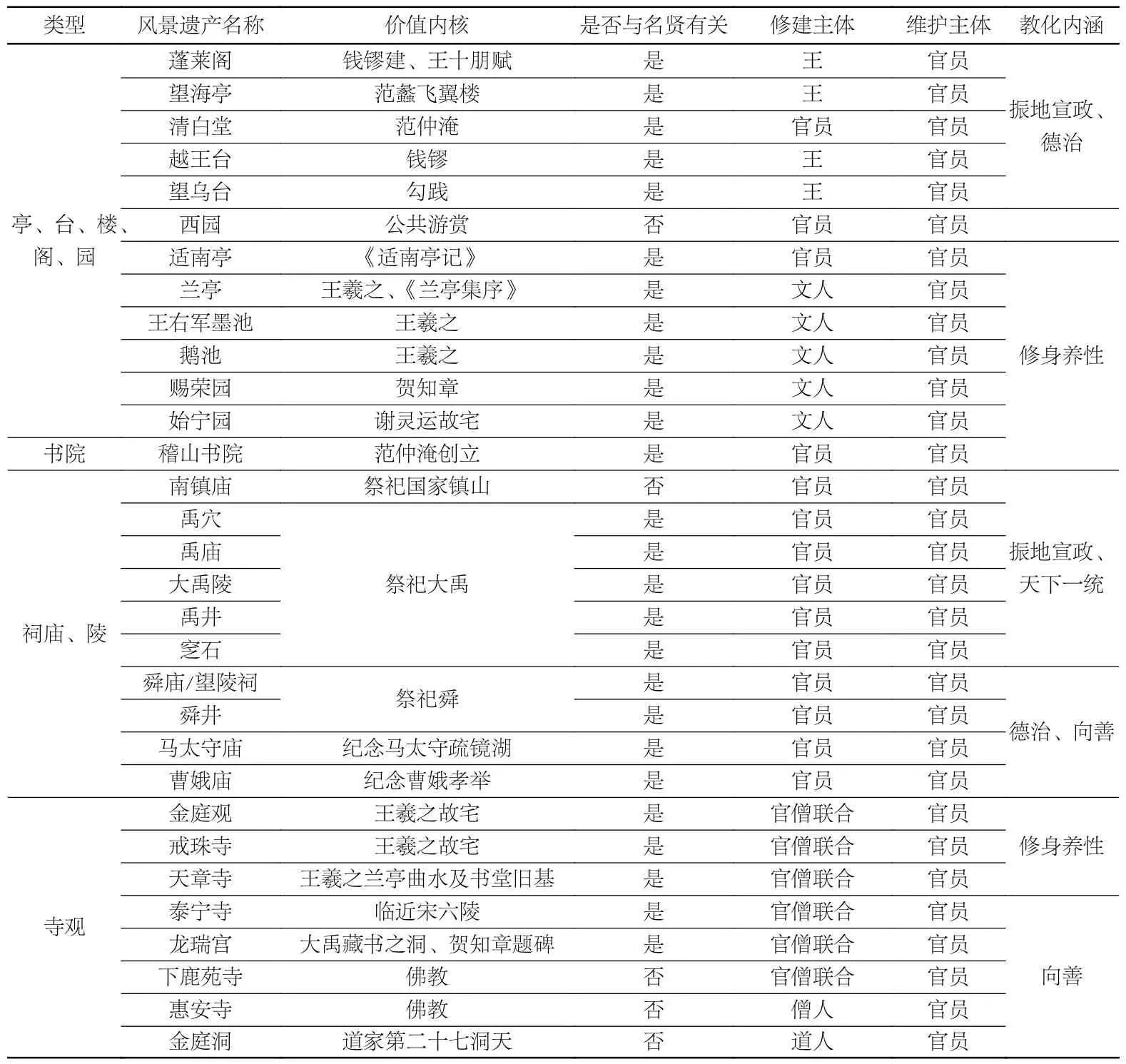

以绍兴31个人工型代表性风景实体为例(表3),其中26处风景遗产与名贤紧密关联,其中尤以王羲之、大禹、范仲淹为多。自宋代以来,教化重心由统治阶级向市民大众转移,各类道德名贤、先贤典范在内的祭祀场所不断涌现,风景遗产因祭祀纪念功能而得以在地方空间中长久存留。“公卿大夫士可祠者三:道一、德一、功一”[33],名贤群祀中所祭祀纪念的大多为有道、有德、有功之人物,有道如书法艺术出神入化者王羲之,其相应的风景遗产阐发出修身养性的教化价值;有德如“先天下之忧而忧”的范仲淹、德治天下的舜、疏镜湖造福一方的马太守、孝感天地的曹娥等人物,后人在其景则思其事、垂鉴戒、赞以人品、感以人情,将对于道德的宣扬与传承转化为对风景遗产伦理意义的传承;有功如划定九州及治水的大禹,其相应的祭祀场所有传递天下一统的政治意义。

表3 绍兴风景遗产建设保护主体与教化内涵Tab.3 Construction and protection and educational connotation of Shaoxing scenic heritage

除名贤群祀之外,人工型风景遗产还具有登临览胜、山川大祀、公共游赏等功能,风景遗产通过功能的建构向百姓传递着教化的隐喻。正如“地有兴废,人有贤否,事有善恶,而感慨、劝戒之情系焉”[34]所云,望海亭、蓬莱阁等登临览胜的风景,通过眺望地方山川图景传递出振兴地方、宣扬政权的精神价值;山川大祀的南镇庙具有天下一统的政治隐喻,借由山水义理以及对国土山川秩序构建的缩移形成空间政治隐喻;具有公共游赏功能的风景遗产主要以西园、鉴湖、兰亭等公共园林为主,展现了地方官员心系百姓、与民同乐的“仁”的教化内涵。古代绍兴风景遗产的教化内涵多有重叠,整体可总结为振地宣政、修身养性、天下一统、德治、向善5种。

风景遗产的修建修缮保护主体以官员、文人、僧道为主。官员作为地方的政治代表,是地方风景建设,即风景遗产重建与保护的绝对主体,官员主导与参与风景建设比例占77%,参与比例更是达到100%。在官员与文人的联合保护中,官员主导了历史文化名人遗迹与旧址的记载与保护,以传承地方文化底蕴、彰显地方声名;在与僧道的联合保护中,历代官员对相关古迹进行敕造、重建与题名,以突显王权对宗教的统治,并通过对于宗教类风景的建设与保护,使尚和向善的宗教教义对地方百姓起到教育意义,从而利于地方的日常治理。

4.3 风景遗产的保护特征:叙事性的阐释传播体系

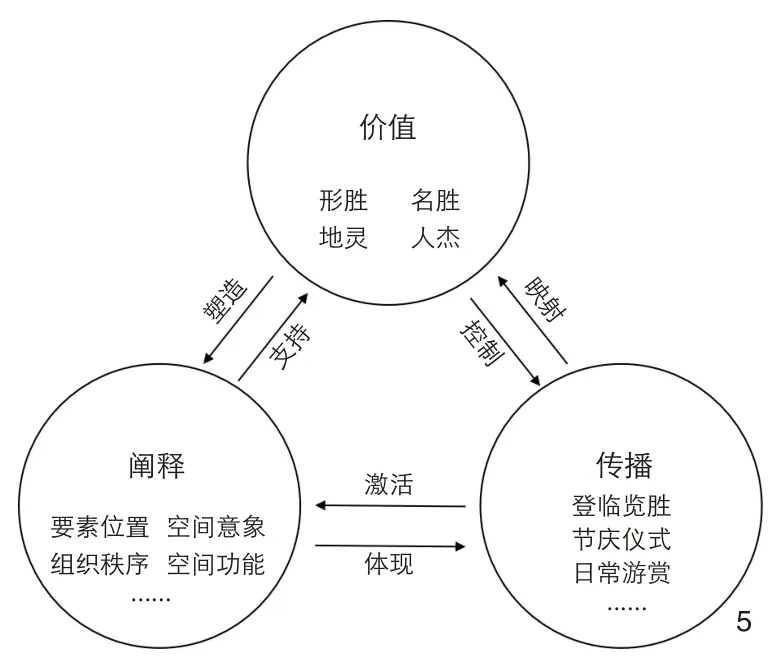

虽然中国古代社会并没有风景遗产这一概念,但古人针对相应的山水、古迹所进行的保护过程体现出两种目标:一为让大众认识其价值,进而实现价值认同;二为其生存和传承找到现实解决方案。目标包含着价值、阐释与传播的三元关系,其中价值是遗产“为何保护”的基础,是遗产“如何保护”的关键;价值的“译码”与阐释须有相应的文化空间作为遗产的物质外在特征;遗产价值需要借助阐释来提供场所、传达信息,进而深入大众的生活,形成文化的持久传播(图5)。

5 风景遗产保护体系的三元关系Ternary relationship diagram of scenic heritage protection system

卧龙山与兰亭作为绍兴记载频次极高的代表性风景遗产,是绍兴府风景遗产地灵与人杰价值最为典型的案例,在其传承保护过程中鲜明地体现出古人叙事性的阐释与传播保护方式,具体体现为对于山水、胜迹、古迹的保护,并以形象化、情节化、生活化的方式将其中的价值传递给公众。

卧龙山是绍兴衙署后山,“州之子城,因种山之势,盘绕回抱,若卧龙形,故取以为名”[28]。因其格局之端正、环境之秀美以及与鉴湖、秦望的格局关系,是“一郡登临形胜”的代表性地段,在朝代更迭中“台榭之胜”赓续于此。卧龙山的风景营建紧扣与地理空间的结构性关系,以期实现秩序的合宜、风水心理场的阐发及胜概图景的收揽,从而传递地灵的政治社会价值,其保护传承过程注重关键建筑的地点锚固,彰显了风景遗产与地理空间的稳定结构关系。如卧龙山之巅的望海亭,从春秋时期的飞翼楼到清代的镇越亭,空间要素的建筑形式多易,但基址历久不变(图6)。宋代刁约在《望海亭记》中记载:“府据卧龙山为形胜。山之南,亘东、西鉴湖也;山之北,连属江与海也;周连数里,盘曲于江湖上,状卧龙也。龙之腹,府宅也;龙之口,府东门也;龙之尾,西园也;龙之脊,望海亭也。”[28]望海亭作为卧龙山“龙之脊”,具有地灵的点化作用而长期锚固于特定的位置,且其名称除五桂亭短暂存留外,从飞翼楼(龙翼楼)到望海亭,再到越望亭、镇越亭,所表达的多为形势之望、形势之镇以及“越”字所代表的地域认同,都表达了政治意图。此外,与望海亭具有相同文化阐释主题的蓬莱阁、越王台等风景建筑也长期地锚固与传承于固定的基址,并形成了线性的游赏空间结构,达成了整体性的保护目标。同时,这些风景遗产也多具有官员与民同乐的游赏、览胜等功能,因此活动功能的延续是其后世长期存续的重要因素。

6 卧龙山望海亭的历史保护传承过程Historical protection and inheritance process of Wanghai Pavilion in Wolong Mountain

兰亭因王羲之及文人集团的修禊吟咏活动以及王羲之在其中所作的《兰亭集序》而名扬千古,是典型的以人杰为价值导向的人工型名胜风景遗产。在兰亭的历史演变过程中,基址发生了多次改动,魏晋之后“亭所在也非故处”,后世对于兰亭的重修与保护虽然也力求契合王羲之的修禊原址,然而兰亭的传承与保护“以名留不关形器”[35],更加注重以《兰亭集序》与王羲之为核心的“物与人的关联性”,主要通过《兰亭集序》中空间意象以及相应活动描述的传承与再现来唤起大众对于其精神内核的文化感知。如文徵明记载的重修兰亭事迹:“而所谓清流急湍亦已湮塞,于是剪茀决浍寻其源而通之,引其流于故址左右,迂回映带,彷像其旧而甃以文石视。”[36]在兰亭的重建中尽可能引流兰渚之水,还原兰亭清流急湍、萦绕左右的空间意象。康熙三十七年(1698年)的兰亭重建中,其景“密室迴廊,清流碧沼,入门架以小桥,翠竹千竿环绕左右”[29],尽力还原了兰亭“茂林修竹、清流急湍”的空间意象。同时,通过对天章寺、鹅池、王右军祠等风景遗产的保护与加建来进一步突出兰亭与王羲之之间的文化联结,并使这些风景遗产形成了集聚性的整体遗产保护系统,强化它们在空间中的仪式性,从而凸显出纪念崇拜王羲之的伦理价值内涵。在活动传播中,文徵明将王羲之等的修禊解读为“兰亭之会殆政成之暇,与昔人谓信孚,故人和,人和故政多暇余”[37],增添了兰亭“政通人和”的政治意义。历代官员甚至帝王对于兰亭的游赏活动有着引导与表率作用,其影响力更加深入大众,如宋代景祐年间太守蒋堂在兰亭修永和故事[28];康熙五十七年(1708年)三月上巳节,知府李亨特仿右军故事修禊于此;乾隆十六年(1751年)乾隆帝临幸兰亭即事诗,又恭咏康熙兰亭御笔且在兰亭亲咏兰亭诸诗[36],兰亭的文化价值得以充分传播。

基于卧龙山与兰亭两处典型差异性价值导向的风景遗产保护分析可知,在价值的阐释与传播中,中国古代风景遗产的保护围绕彰显地理优势的“地灵”与彰显人文荟萃的“人杰”两大价值,呈现出的叙事性阐释传播体系具有3点特征:1)重视自然的文化关联,超越对于“物”的关注,转向“物与人的关系”“物与地的关系”,表达风景遗产场所与历史人物、历史事件、地理空间的关联性,从而唤起人们的文化记忆[38],正如古语所云“得其心,斯得其迹”[39],是一种重精神、轻物质的保护方式;2)在历史发展的多元叠加中,将具有相同或相近文化主题的风景遗产有机融入具有一定空间结构的整体保护系统之中;3)在传播中将风景遗产的理性知识信息转换为雅俗共赏的感性信息,通过仪式性场景、节庆活动等方式,调动人参与事件与活动,从而有效地向公众传达风景遗产的价值内涵。

5 结语

风景遗产作为中国本土极其独特的遗产类型,全面构建其理论体系在当前具有紧迫性。可根据风景的自然文化关联特征、形态表征特征,以及风景遗产代际性、代表性的特征,对具有风景遗产特征的遗产进行积极的保护与重视。同时应深刻认知城乡风景基于山水神性、礼制或风水等地灵物及圣贤孝悌相关山水遗迹等人杰点的形成过程;认知风景的遗产化历程中地灵物和人杰点所蕴含的自然山水物质载体与非物质精神的双向融合过程,推动构建包含风景遗产保护对象、价值认定以及保护方式的保护体系。如识别韩城“司马迁祠”等风景遗产的人杰价值,以及其在山水地理空间中的选址与空间结构所凸显的地灵价值;如识别各地镇山、案山、龙门模式、三山模式等风景遗产以关键地段与人文空间结构为内核的地灵价值并分析其中的文化内涵建构,从而使得众多根植在地方知识体系中的相关遗产不至于在当代芜于空山而湮灭于历史。

风景遗产的自然人文关联性阐释研究,对于当前以绝对理性的生态保护与视觉关系保护等“祛魅”的保护体系而言,是一种重回诗意、想象力与象征等的“复魅”;这种复魅契合中国风景与相关遗产形成与传承的逻辑,利于中国风景遗产锚固于自然的精神关系的阐释与探究。

在风景遗产的保护过程中,应注重价值观导向与传播过程,吸收古人基于儒家教化目标的主导而传承赓续的认知经验,以及“得其心,斯得其迹”、相同主题有机融为整体系统、雅俗共赏活动传递价值内涵的叙事性阐释与传播等保护智慧。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图表来源:文中图表均由作者绘制,其中图3、4由作者基于地理空间数据云DEM数字高程数据绘制。