不稳定劳动的多样性:液化劳动和受挫的韩国福利国家的劳动者保护

[韩]李承润

一、产业结构和劳动力市场的变化

自20 世纪70 年代以来,服务业不断扩大,将以制造业为导向的工业社会转变为服务经济,而自20 世纪80 年代第二次经营革命后,服务经济又经历了一次重大重组。第二次经营革命指的是企业采用新经营技术,可以概括为劳动力市场的灵活性。通过“舍弃”非核心能力、灵活应对劳动力市场、劳动流程和消费市场,权力下放、地域流动和灵活扩展开始取代福特主义,即基于大规模生产系统和固定劳动力的僵化生产形式。通过微观调整的资本积累方式发生了变化,这对劳动者的不稳定性产生了重大影响。随着企业将除核心竞争力以外的所有业务外包(这种外包随着全球化的发展而增加,全球产业链扩大了生产流程的地理覆盖范围),它们能够施加压力以降低成本和提高效率。发达国家在发展中国家设有分包企业,以降低成本并积累资金。此外,由于除核心能力外的所有力量都已外包化,国家内部的分包商数量也在增加。由于外包企业追求灵活性,它们将各种能力和组件外包给分包商,以便大规模生产现成的项目,这就与分包商形成了一种不对称的关系,分包企业必须与外包企业签订合同,以获得灵活性和较低的单价。因此,低单价的压力往往使分包企业劳动者的工资很低,并使他们面临工作场所中的危险。在瞬息万变的市场中,劳动者被迫长时间工作,以满足外包企业的最后期限要求。分包企业的雇主也受到资本积累的驱使,不愿投资于产业安全设备。在分包和小批量生产的支持下,生产流程的灵活性要求劳动力具有灵活性,这就需要最低数量的核心劳动者和越来越多的不稳定的灵活劳动者,即使在分包企业中也是如此。使用非典型和模糊的雇佣关系,包括非正式职工、特殊雇佣、自由职业者和平台劳动者等,可以使雇主降低人力资源管理成本、解雇成本、技能投资和社会保险成本等。

自21 世纪00 年代末以来,随着向数字资本主义的加速转型,与工业或服务经济中的工作形式截然不同的新工作形式大量涌现。近期劳动力市场变化的核心可以概括为向平台资本主义的转变。斯尔尼塞克从资本应对危机的角度来看待平台企业的增长,为分析平台企业特性提供了有用的框架。①参见Nick Srnicek, Platform Capitalism, Polity, 2017.应对资本积累危机的办法是外包等劳动力市场的灵活性,平台企业的商业模式遵循外包的基本概念,因此对不稳定和碎片化的工作很友好。②최철웅, “플랫폼 자본주의의 정치경제학-사회적 삶의 상품화와 노동의 미래,” 문화과학, 2017, 92.平台企业商业模式的核心是利用信息和通信技术(ICT)通过外包降低劳动力成本,并通过平台提取大数据。③参见Nick Srnicek, Platform Capitalism, Polity, 2017.近来,企业纷纷改变商业模式,通过自己开发的算法创建平台,让大量人员活跃在该平台上,从而实现超额利润最大化。④강남훈, “권리로서의 기본소득: 쟁점과 이해,” 화우공익재단 제3 회 공익 세미나 자료집, 2017.

在经济活动从线下工作场所向线上平台转移的过程中,观察到的最重要变化是各种平台企业以及平台劳动者们的出现。平台劳动是指在利用互联网和社交网络等在线平台提供特定服务或开展项目的过程中,连接(中介)服务消费者和供应商的过程。这些以“网络劳动”“零工劳动”“点餐劳动”“平台劳动”等多种形式命名的新型劳动,以现有劳动关系难以解释的工作组织形式为特征。⑤参见황덕순, 고용관계 변화와 사회복지 패러다임 연구, 한국노동연구원, 2016.平台劳动与传统劳动的主要区别在于,劳动者被带到一个在线平台上,他们的劳动仅以逐个呼叫、计件、项目的方式被提取。因此,新出现的工作形式具有流动性和液化性的特点,难以用正式员工和非正式职工等固定的二分法来概念化。不仅是合同关系、订单、技能形成等工作方式,工作的价格、劳动时间及劳动制约等报酬和控制方式也展现了完全不同的劳动过程。

二、液化劳动

摆脱制造业的核心力量和服务经济的扩散、各国的劳动市场灵活化政策,导致了劳动过程中规定的劳动日程的解体、劳动和闲暇的时间界限的打破、工作流程再造以及外包等裂缝工作场所(fissured workplace)的普遍化问题。⑥参见Weil David, 균열일터: 당신들을 위한 회사는 없다, 황소자리, 2015.另外,工作场所的裂缝还导致了非正式职工的激增、以虚假自雇形式出现的服务业的兴起,以及通过既非劳动者也非自营业者的新劳动形式使不稳定劳动常态化。①参见이승윤, 백승호, 김윤영, 한국의 불안정 노동자, 후마니타스, 2017.这一时期劳动力市场的一个典型变化是标准雇佣关系的解体,标准雇佣关系由没有合同期限、明确的雇主和标准工时所定义的。

在从传统工业社会向服务经济转型的过程中,正规雇佣关系的临时化以及成本和风险的外部化已成为司空见惯的现象,这改变了工作和任务的时空安排,导致了劳动的去空间化、劳动者的去劳动化以及风险的个人化。②김영선, “플랫폼노동, 새로운 위험사회를 알리는 징후,” 문화과학, 2017, 92.在许多情况下,他们以独立承包商的身份签订与劳动相关的合同,不被承认为劳动者,并且因为被定义为自营业者而被排除在劳动标准以及工会法和社会保险法的适用范围之外。③서정희, 백승호, “제4 차 산업혁명 시대의 사회보장 개혁: 플랫폼노동에 서의 사용종속관계와 기본소득,”법과사회, 2017, 56; 이승계, “노동의 디지털화와 근로자의 지위 변화에 관한 연구,” 경영법률, 2018, 28(3).

在词典中,劳动被定义为“人类为满足社会的物质需求而付出体力和脑力的行为”。④参见Zygmunt Bauman, Work, Consumerism and the New Poor, Open University Press, 2005.阿伦特进一步将这种人类活动形式描述为劳动(labour)、工作(work)、行为(action)。⑤参见Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, 1958.近代以前,劳动主要是一个关于劳作、苦难和辛勤工作的概念,但近代以后,劳动开始意味着基于雇佣劳动契约关系的生产性工作,并在确保资本主义的可持续性方面占据了关键地位。⑥参见박명규, 사회적 가치의 다차원적 구조, 사회적가치연구원, 2018; Hannah Arendt, The Human Condition,University of Chicago Press, 1958.在现代,劳动已被视为人类生存的一个重要属性,也是现代性的一个文化标志。⑦参见김경일, 노동, 小花, 2014.

然而,随着近年来技术的发展、自动化以及使用数字平台的商业模式的普及,工作(work)的概念比劳动(labour)的概念更受关注。⑧参见박명규, 사회적 가치의 다차원적 구조, 사회적가치연구원, 2018.ILO 和OECD 提出的不是“劳动”的未来,而是“工作”的未来。这反映了劳动力市场上不同形式工作的激增,摆脱了作为标准雇佣关系特征的雇佣劳动。数字工作作为一种新的无形工作(invisible work)形式,难以区分劳动空间和雇佣关系,其未来已成为这些国际组织的一个重要议题。⑨ILO, Strengthening Social Protection for the Future of Work: Paper Presented at the 2nd Meeting of the G20 Employment Working Group, International Labour Offi ce, 2017.

标准雇佣关系是传统产业社会固化劳动的标志,其特点是固定的雇佣关系。⑩Werner Eichhorst, Paul Marx, The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies,Oxford University Press, 2012, pp. 73-99.正规雇佣关系是指没有规定期限的无期限合同、全日制、从属雇佣、提供相应劳动收入的雇佣关系。但这种正规雇佣关系早在20 世纪70 年代以后就开始因工作场所的裂缝而解体,结果非标准雇佣关系一直占主导地位。⑪参见Weil David, 균열일터: 당신들을 위한 회사는 없다, 황소자리, 2015.

数字技术的发展进一步巩固了这些非标准的雇佣关系,使资本与劳动、雇主与劳动者之间的关系更加隐蔽。而且,通过将生产活动从工作岗位分解为工作量单位,不仅使劳动本身变得支离破碎,也使雇佣关系本身变得模糊不清,而这种变化体现在利用网络平台从事生产活动的平台劳动者身上。平台劳动者的劳动过程完全不同于传统的标准雇佣关系,雇佣关系的模糊性被最大限度地放大,通过多重评级和算法进行的无形劳动控制变得更加复杂。休息和工作的界限正在消失,非生产性时间和生产性时间的界限正在模糊,而工作场所和私人空间之间的界限也完全消失了。

在本研究中,我将围绕劳动的各种层面与现有劳动面貌的不同,将液化劳动概念化。现有一些研究所描述的现代社会的共同点在于不确定性。①参见Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE, 1992; Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Polity,2000.当劳动者无法预测未来,且对未来不具备控制力时,劳动者就会具有不确定性,这与不稳定性密切相关。对未来的不可预测性会让人害怕通过技术熟练成为人力资本的沉没成本,而收入的不定期性会影响劳动者对生活的控制力。在液化劳动的时代,在职场中积累技术熟练度、工资上涨、能够看到足够长远的未来去规划家庭的可能性也会随之降低。

试图将劳动转变解释为液化劳动,有助于理解劳动的不稳定性。液化劳动包括非标准、非典型劳动,还包括正在发生变化的平台劳动和劳动者的身份。从事液化劳动者实际上仍然存在合同关系中的经济从属和人力从属,但以现行劳动基准法标准不能被认定为劳动者,因此有被排除在传统社会保障系统保护范围的倾向。

本研究关注液化劳动的不稳定性。首先,从事液化劳动很有可能不被认定为劳动者,因此很难得到劳动相关法律的保护。现行劳动基准法和工会法等劳动相关法律,将有工资劳动合同关系的劳动者指定为保护对象,因此劳动者性质判断模糊的液化劳动处于这些法律的盲区。由于液化劳动的合同是按件计酬,而不是按岗位计酬,因此还面临着劳动力被边缘化、协商能力被削弱、收入不稳定性加剧等问题。而且液化劳动也被排除在社会保障的保护外,因为现有的社会保险等也是为了保护工资劳动者而设计的。因此,准确判断劳动方式的变化、分析制度的不足,是设计新的液化劳动社会保障的关键。第二,劳动过程中隐形和现实的控制与从属是液化劳动的典型特征。尤其是平台劳动者,虽然在法律上他们不是劳动者,而是因商业法上的合同关系而自主经营的主体,但实际上,他们却因变相的雇佣关系和多方雇佣关系而受到从属和控制的支配。

随着数字平台技术的发展,劳动过程对液化劳动的实际控制和从属性的深化变得更加容易。利用数字平台进行商品和服务的交易与生产、物流、分销和决策等,正在从根本上改变劳动力市场的生态系统。劳动力市场生态系统的变化伴随着劳动过程的变化,②백승호, “플랫폼 경제와 대안적 사회보장,” 한국노동사회포럼, 2019.其核心特征可概括为劳动力的去空间化、劳动者的去劳动化以及数字劳动分工的加剧,这些都削弱了平台劳动者协商能力。③김영선, “플랫폼노동, 새로운 위험사회를 알리는 징후,” 문화과학, 2017, 92; 김종진, 웹기반과 지역기반 플랫폼노동 특징과 정책과제, 서울연구원, 2019.首先,对平台劳动者的控制来自劳动力的灵活化和原子化。④이승윤, “디지털자본주의와 한국 사회보장4.0, ” 서울대사회복지연구소 제 14 회 월례세미나 발표문, 2019.平台劳动者的工作被细分为工作量(tasks)单位,并通过竞争体系分配给大量平台劳动者。因此,平台劳动者并不参与整个生产流程,而只是执行微任务(microtask)。这种原子化意味着完成一项任务所需的劳动时间,甚至工资,都被分解成更小的单位并分配给许多人。

在此过程中,平台劳动者以碎片化、间歇性的方式参与生产过程,增加收入活动中对平台的依赖性,并承担安全事故和各种费用(如计算机或车辆购置费、燃料费、保险费、修理费等)的负担。①이승계, “노동의 디지털화와 근로자의 지위 변화에 관한 연구,” 경영법률, 2018, 28(3); 이승윤, “디지털자본주의와 한국 사회보장4.0, ” 서울대사회복지연구소 제 14 회 월례세미나 발표문, 2019.这就是平台劳动者对平台的经济依赖会加强的原因。②이승윤, “디지털자본주의와 한국 사회보장4.0, ” 서울대사회복지연구소 제 14 회 월례세미나 발표문, 2019;이승윤, 백승호, 남재욱, "한국 플랫폼노동시장의 노동과정과 사회보장제의 부정합,” 산업노동연구, 2020,26(2).缺乏对劳动过程的控制和协商能力还源于平台企业垄断信息、使用者在中介平台的使用过程中发生的权力不对称。③Schmidt Florian, Digital Labour Markets in the Platform Economy: Mapping the Political Challenges of Crowd Work and Gig Work, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.通过平台进行商品和服务交易的用户(客户和平台劳动者)获取的信息有限,但平台企业却掌握着双方的信息,并影响着双方的互动。这种信息失衡导致了权力失衡,并使平台劳动过程受到控制。④이승윤, “디지털자본주의와 한국 사회보장4.0, ” 서울대사회복지연구소 제 14 회 월례세미나 발표문, 2019;이승윤, 백승호, 남재욱, "한국 플랫폼노동시장의 노동과정과 사회보장제의 부정합,” 산업노동연구, 2020,26(2).此外,去空间化和原子化的微任务表现使得平台劳动者难以参与集体行动,平台劳动者难以拥有协商的能力来应对平台企业施加的劳动控制。因此,液化劳动的去劳动化导致劳动者被排斥在现有劳动法和社会保障体系之外,劳动过程中的原子化、去空间化和数字分工正在作为一种机制发挥作用,造成平台劳动者劳动排斥、收入无保障和协商能力低下的恶性循环。

非标准的雇佣关系主要利用两种方式来进行。第一,将劳动时间限制为固定期限聘用制、短期劳动、临时劳动等有期限的合同形式;第二,在雇佣关系中“伪装”成没有从属性的变相雇佣关系方式。液化劳动使资本和劳动的关系变得非可视化,围绕劳动的许多现有经济形式似乎正在隐约瓦解。现有的研究主要关注了非正式职业、特殊形态劳动从业者、平台劳动者、虚假自雇、零散个体户等非标准形态工作(non-standard forms of work)各自的特性、不确定性,其对策也主要关注了非正规职的正规职化、虚假自雇等劳动者属性的辨析及其社会保护方案。但是,相比制定个性化的方案来说,更有必要从资本主义和企业组织的宏观变化这一脉络来看非标准形态工作的扩大现象。对这一现象的代表性政治经济学解释是裂缝工作场所论⑤参见Weil David, 균열일터: 당신들을 위한 회사는 없다, 황소자리, 2015.和平台资本主义论。⑥参见Nick Srnicek, Platform Capitalism, Polity, 2017.虽然存在内部劳动市场论、双重/分节劳动市场论等理论,但这些理论主要用于解释20 世纪60-70 年代内部劳动市场扩张期出现的劳动市场分节,在20 世纪80 年代以后对劳动市场的分裂和非标准形态工作的扩大提供解释的理论是裂缝工作场所论。⑦김유선, “한국 노동시장의 구조와 쟁점,” 한국노동사회연구소 이슈페이퍼, 2019, 105.而且,平台资本主义论最能解释近期向平台经济转变以及平台劳动者激增的政治和经济脉络。

(一)裂缝工作场所论

现有的研究一直将非标准形态工作的扩散解释为全球化导致的竞争加剧、工会组织率减弱、产业结构向服务经济的转变、政府限制的不完善。不同的是,裂缝工作场所论认为,非标准形态工作的扩散是大企业组织结构变化推动整体雇佣结构变化的结果。⑧参见Weil David, 균열일터: 당신들을 위한 회사는 없다, 황소자리, 2015.20 世纪70 年代以后,投资者和金融机关要求企业管理层关注于核心竞争力,实现股东利益最大化,企业管理层面对这些要求,减少了核心竞争力以外领域的雇佣,扩大了劳动的裂缝。⑨参见Weil David, 균열일터: 당신들을 위한 회사는 없다, 황소자리, 2015.

韦依认为特许经营、第三方经营、供应链系统是裂缝工作场所的典型组织形式。①参见Weil David, 균열일터: 당신들을 위한 회사는 없다, 황소자리, 2015.首先,特许经营是一种独特的机制,可以为其他公司提供可复制的商业模式,同时保留总公司的控制权,并将非核心竞争力的业务推给外部企业。第三方经营委托是允许企业专注于核心竞争力,而将其他业务外包给第三方,以提高效率的一种组织形式。最后,供应链系统是企业实施“裂缝”模式的另一种组织形式,扩大供应链范围可以提高效率,降低库存风险和需求波动风险。在供应链中,企业必须详细规定供应基地应遵守的技术、装载、配送和产品标准。

工作场所的这种裂缝使得企业可以通过特许经营合同、第三方经营、外包、转包和劳务等方式,将雇佣义务转移到下级组织。这些措施包括降低人工成本、社会保险费、劳动力管理成本和企业福利成本;规避一贯性的人力资源政策的义务;规避劳动标准和劳动环境义务等。与此同时,企业通过创新供应链系统,使技术进步成为可能,从而实现对子企业管控和质量控制的高效化。②参见Weil David, 균열일터: 당신들을 위한 회사는 없다, 황소자리, 2015.因此,工作场所的裂缝进一步模糊了雇佣责任的范围和界限。这种裂缝工作场所论有助于解释在临时职业、兼职和派遣/劳务等多方雇佣关系中非标准形态工作的扩散。

因工作场所的裂缝而扩大的非标准形态工作的政策对策是雇佣形态的标准化,主要体现为“非正式职工的正式职工化”。③ILO, Part-Time Work Convention, No. 175, 1994; ILO, Convention Concerning Private Employment Agencies, No. 181, 1997.这是一项将非标准雇佣形态重新标准化的战略,将非标准形态工作纳入旨在保护标准雇佣的社会保护系统中。由于这些解决方法将非标准形态工作定义为标准雇佣关系的一种脱离,因此解决问题的方案有归结为非正式职工的正式职工化的倾向。在这一时期,从属性个体经营和小型个体经营之所以没有受到太多关注,是因为他们没有标准的雇佣关系。

然而,自21世纪00年代中期以来,关于非正式职工的正式职工化的讨论进入了一个新阶段,平台工作这一新的工作形式大量涌现,进一步脱离了标准雇佣关系和工资劳动合同关系。平台劳工并不是脱离标准雇佣关系的形态,而是一种模糊的雇佣关系,它既不是标准雇佣关系,也不是非标准雇佣关系,将不稳定劳动视为标准雇佣关系的丧失是有局限性的。④参见Arne Kalleberg, Precarious Lives: Job Insecurity and Well-Being in Rich Democracies, Polity Press, 2018.因此,在平台劳动中,不是非正式职工的正式职工化,而是对于劳动者身份的认可与否成为核心焦点。

(二)平台资本主义论和液化劳动

平台资本主义论是解释平台劳动扩大现象的代表性讨论。平台资本主义主张,20 世纪90年代金融投资推动网络产业泡沫,技术革命在21 世纪00 年代兴起,资本主义在经历了长期停滞之后,开始依赖数据来维持经济增长和活力。而且随着平台技术能够提取和控制海量数据,出现了向平台资本主义的转变,大数据而非劳动力成为盈利的关键。⑤参见Nick Srnicek, Platform Capitalism, Polity, 2017.在这个过程中,企业的商业模式已经从利用劳动力的传统产业社会模式转变为构建大数据的平台商业模式。

平台公司并不仅限于谷歌和脸书等为代表的广告平台。在服务业领域,新的商业模式不断发展,包括租赁软件、硬件提取数据、创收的云平台、租赁企业以其拥有的资产创收的商品平台,以及通过中介服务创收的中介平台,如优步(Uber)和爱彼迎(Airbnb)。在制造业领域,工业平台正在成为主流商业模式,西门子等企业将传统制造业与平台相结合,从生产、物流和流通过程中提取数据,以控制生产流程并降低成本。①参见Nick Srnicek, Platform capitalism, Polity, 2017.

在韩国,中介平台的发展尤为迅速。배달의 민족(外卖的民族)等外卖应用平台和代驾平台,是韩国出现的典型中介平台。②参见황덕순, 고용관계 변화와 사회복지 패러다임 연구, 한국노동연구원, 2016.近年来,提供家政服务的平台激增。这些数字平台有可能通过人工智能、机器学习和密集自动化推动整个经济的生产率提高,③Martin Kenny, John Zysman, "The Rise of the Platform Economy," Issues in Science and Technology, 2016, 32(3).但平台所有者倾向于独占区域或获得更多区域。④参见Nick Srnicek, Platform Capitalism, Polity, 2017.另外,数字平台还能使企业规避现行法律下的各种限制。这可能导致劳动力不稳定性加剧和经济利益分配不对称的问题。⑤参见Trebor Scholz, Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing Economy, Rosa Luxemburg Stiftung, 2016.

这些技术发展和经济结构的变化对劳动力市场产生了直接影响。技术的发展导致技术工种减少,网络平台的使用正在创造不同于传统雇佣关系的新雇佣形式。现有研究还利用零工经济(gig economy)概念,强调非典型劳动安排、使用短期独立合同劳动者等平台资本主义的消极方面。⑥参见Ursula Huws, et al., Crowd Work in Europe: Preliminary Results from a Survey in the UK, Sweden, Germany, Austria and the Netherlands, FEPS, 2016.在以数字为基础的零工经济中,劳动力的需求和供给是以数字平台为媒介的按需(on demand)形式或多人同时进行工作的众包(crowdsourcing)形式形成的。众包与传统的外包类似,有利于使用低工资劳动力和不稳定的短期劳动合同,但其积极的一面是使以前难以参与劳动力市场的残疾人和年轻人能够有机会参与,可以灵活安排工作时间,并使参与者能够赚取额外收入。虽然众包给企业带来了好处,如降低劳动力成本和规避限制等,但目前缺乏对众包劳动者提供社会保护的法律机制,导致了不稳定劳动者的产生。⑦여유진, 김미곤, 김수정, 박종현, 백승호, 이상호, 이승윤 정준호, 주은선, 김성아, 조한나, “한국형 복지모형 구축-복지환경의 변화와 대안적 복지제도 연구,” 한국보건사회연구원, 2017.

上述裂缝工作场所论解释了非标准形态工作的扩散是企业组织变革的结果,企业被要求把重点放在核心竞争力上。但裂缝工作场所论在说明从属雇佣关系特别是平台劳动的扩大方面存在局限性。相比之下,关于数字经济崛起的平台资本主义理论很有用,因为它可以通过平台企业的发展来解释平台劳动等从属个体经营的激增。自21 世纪00 年代中期以来,随着平台商务的迅速发展,平台劳动作为新形态的非标准形态工作备受瞩目。⑧이승윤, 백승호, 남재욱, "한국 플랫폼노동시장의 노동과정과 사회보장제의 부정합,” 산업노동연구, 2020,26(2); 参见이승윤, 백승호, 김태환, 박성준, 주요국 고용안전망의 현황과 시사점, 감사연구원 연구용역보고서, 2020.

以前的非标准雇佣以不稳定但明确的工资劳动合同关系为特征,而平台劳动与之前的标准雇佣关系或被称为非正式职工的非标准雇佣关系完全不同。⑨参见김종진,김정훈, 정경은, 장희은, 노성철, 산업 4.0 시대, 노동의 미래: 디지털 플랫 폼 노동의 대응, 한국노동사회연구소, 프리드리히 에버트재단(FES), 2018; James Manyika, et al., Digital Globalization: The New Era of Global Flows, McKinsey Global Institute, 2016; ILO, Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards Decent Work in the Online World, International Labour Organization, 2018; OECD, OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work, OECD Publishing, 2019.雇佣关系的模糊性被最大限度地放大,通过多重评级和算法将对劳动力的无形控制变得更加复杂。休息和工作的界限已经消失,生产时间和非生产时间的界限也变得模糊。而且工作空间与私人空间的界限也完全模糊了。①이승윤, “디지털자본주의와 한국 사회보장4.0, ” 서울대사회복지연구소 제 14 회 월례세미나 발표문, 2019;이승윤, 백승호, 남재욱, "한국 플랫폼노동시장의 노동과정과 사회보장제의 부정합,” 산업노동연구, 2020,26(2).所谓的虚假自雇关系是平台劳动的典型特征。大部分研究指出平台劳动的从业地位错误分类问题的原因就在于此。②박제성, “집단적 근로 조건 대등 결정의 원칙과 근로자 대표론의 의의,” 노동법연구, 2018, 45(0); 이다혜, “미국노동법상 디지털 플랫폼 종사자의 근로자성 판단 - 2018 년 캘리포니아 대법원 Dynamex 판결을 중심으로,” 노동법학, 2019, 72; 방강수, “플랫폼 아날로그 노동과 음식배달원의 근로자성,” 노동법학, 2020, 74(0); 권오성, “플랫폼 노동자의 근로자성,” 노동법포럼, 2021, 32.

随着平台劳动越来越受到关注,主要讨论的对象都集中在了这种新的工作形式上。然而,非正式职工、特殊形态劳动从业人员等所面临的长期存在的不稳定问题与平台劳动和自营业者所面临的不稳定问题并无不同。因此,这种劳动力多样化便可以用液化劳动来解释。这与资本主义的宏观变化有关,从工业资本主义时期的标准雇佣关系因工作场所和劳动力分裂而开始解体,到现在一直将非标准雇佣排除在社会保护之外,其特点是劳动力的不断液化。③参见이승윤, 백승호, 김태환, 박성준, 주요국 고용안전망의 현황과 시사점, 감사연구원 연구용역보고서, 2020.因此,我将非标准形态工作定义为标准雇佣关系之外的所有非标准形式的工作,并将其概念化为劳动力的液化。这是因为非正式职工、平台劳动、虚假自雇等非标准形态工作的增加是在20 世纪70年代以后劳动力市场变化过程中,资本-劳动关系变得非可视化,④김영선, “플랫폼 자본주의 시대의 노동자상,” IDI 도시연구, 2020, 18.坚固的劳动者性质融化并液化的过程中出现的。通过这样综合定义非标准形态工作,可以看到它们所面临的相互关联的不稳定性,并在独立解决每种工作形式的问题之外,确立社会保障改革的基本原则。

三、理论框架

社会保障制度和法律制度是福利国家的核心,旨在确保资本主义市场经济体制内的个人及作为人的基本尊严得到保障,并使人人都能享受这种基本生活。其主要功能是降低贫困率,保障个人和家庭的收入水平。然而,至关重要的目的不仅是追求、创造和发展劳动力的去商品化,而且也追求、创造和发展围绕人类生活的许多事物的去商品化。即抵制资本积累,将劳动者的协商能力与确保劳工主权的制度保护结合起来。

本研究旨在具体解释劳动力不稳定是如何在液化劳动与制度保护不匹配的空间出现的。本文提出,去商品化制度的组合与液化劳动不匹配,导致液化劳动时代下不稳定劳动者规模的扩大。韩国劳动力市场目前正经历着这些新的不断扩大的工作形式与长期存在的问题(如非正式职工等)之间的重叠。也就是说,这不仅仅是脱离了标准的“雇用关系”,而且工作的运作方式和形式也在发生改变。这些工作形式所存在的问题与之前已讨论过的非正式职工问题一脉相承。因此,有必要从全面综合的角度来看待长期存在的非正式职工问题以及新工作形式带来的挑战。⑤European Parliament, The Social Protection of Workers in the Platform Economy, European Parliament's Committee on Employment and Social Aff airs, 2017; ILO, OECD, Promoting Adequate Social Protection and Social Security Coverage for All Workers, Including Those in Non-standard Forms of Employment,Paper Presented at the 1st Meeting of the G20 Employment Working Group, International Labour Organization, 2018.

从标准雇佣关系到分裂劳动和液化劳动,劳动形式之间的固有区别正在消失和转变,但对劳动去商品化的制度保护仍集中在标准雇佣关系上。如今的资本主义正经历从工业资本主义向新自由主义的金融资本主义,再向被称为数字资本主义的新型资本主义演变,劳动力的形态也在发生变化,但“不变”的是,对劳动力的制度保护组合是否实现了去商品化。劳动法、社会保障法、工作环境的保护、工会法、最低工资和劳动时间规定以及教育和技能制度等都是这些制度保护的组成部分。技术创新可以提高生产力,促进社会进步,但液化的工作形式也可能导致与基于标准雇佣关系设计的现有制度不相容。本研究具体分析了现有制度保护水平与劳动液化程度的交叉点,并揭示了劳动的不稳定性。

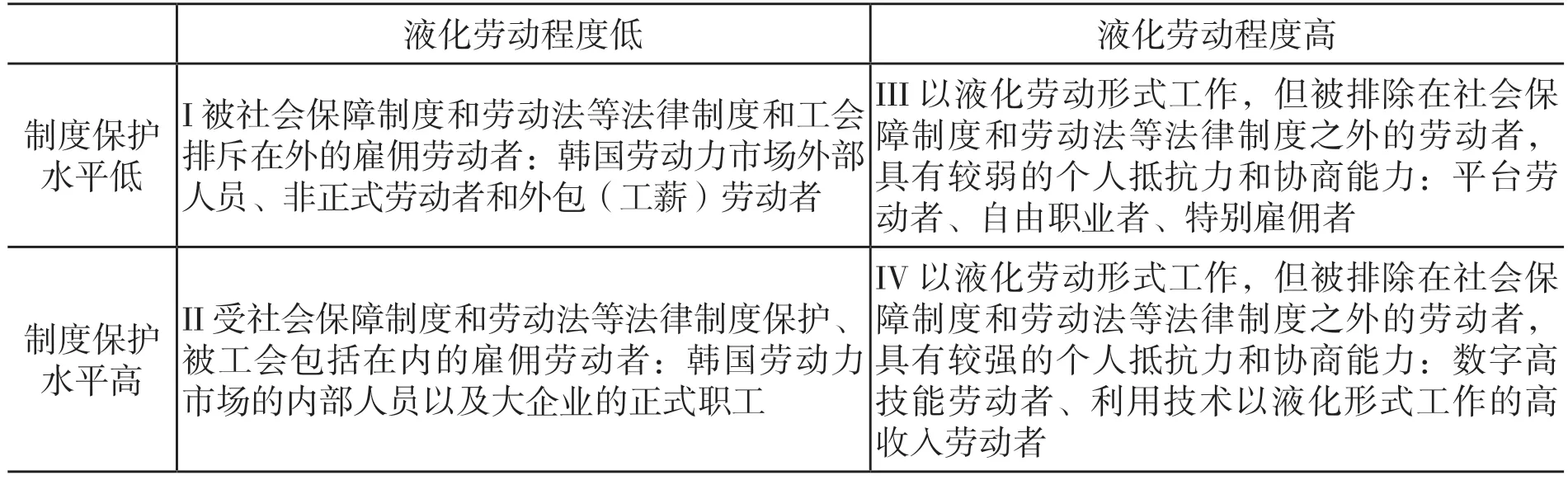

表1来自本人所著的同名书籍。该书的第2章通过实证数据的国际比较,研究了韩国的情况,韩国迅速建立了福利制度,随后进入数字资本主义。第3 章以双龙汽车行业为例,具体分析了制造业正式员工得不到制度保护的案例,并从上述单元格II 转移到单元格I。第4 章以造船业外包劳动者为案例,分析韩国外包劳动者与制度保护的不匹配,揭示了劳动的不稳定性(单元格I)。第5 章重点探讨了服务经济中外包如何导致不良工作岗位的扩散,并结合不稳定性与制度保护,研究了年长和年轻女性劳动的不稳定性,尤其是呼叫中心和清洁服务的女性外包劳动(单元格I 和III)。接下来,第6 章和第7 章对韩国年轻自由职业者及平台劳动者进行案例研究,分别分析了以高度液化劳动形式工作的劳动力的现状以及低水平的制度保护(单元格III)。最后,在结论章节中,用制度主义的政策漂移(policy drift)解释了不稳定劳动的扩大,因为面对不断变化的工作形式和劳动力市场结构,政策不会改变。

表1 液化劳动与制度性保护的交叉的理论化框架

四、液化劳动和政策漂移

本文采用了根据制度保护水平和不稳定劳动程度对不稳定劳动群体进行分类的理论框架,全面分析了韩国制度保护与不稳定劳动之间的交叉关系。同名书籍中介绍的具体案例研究分析了韩国不稳定劳动的经历,包括正式职工变为不稳定劳动的过程、分包劳动市场与社会安全网之间的差距、不稳定工作集中在女性劳动者身上以及自由职业者和平台劳动者面临的挑战。

这就提出了一个问题:为什么韩国福利国家的压缩性制度发展不能充分保护不稳定劳动者?现在,我将利用制度主义理论中的政策漂移概念①Jacob Stewart Hacker, "Privatizing Risk without Privatizing the Welfare State: The Hidden Politics of Social Policy Retrenchment in the United States,"The American Political Science Review, 2004, 98(2).来解释福利与液化劳动之间的不匹配是如何产生的。

韩国的社会保险制度植根于20 世纪60 年代引入的社会保障法。1960 年制定的公务员养老金法、1964 年实施的产业灾害补偿保险法和1977 年的医疗保险法等法律最初只适用于正规雇佣关系的劳动者。同样,1973 年颁布的国家养老金法于1988 年首次适用于正式员工。雇佣保险法于1995 年实施,最初适用于大企业的劳动者,但后来有所扩大,目前也适用于小规模企业的劳动者。尽管福利国家在制度上发展迅速,但正式员工、非正式职工和自营业者之间的社会保险覆盖率仍有很大差距。这表明,无论是在制度层面还是在实践层面,劳动者的社会保护制度和其他法律保障措施都没有发挥应有的作用。

即使在液化劳动时期,政策制定者也未能使现有体制适应新的劳动力市场条件,结果出现了一种政策漂移。政策漂移可以帮助解释政策或制度没有进行改革以适应不断变化的外部环境,从而削弱社会保障制度实现其目标的能力的过程。韩国的福利国家是在保护标准雇佣关系中的劳动者的前提下建立起来的,但劳动力的变化和制度水平的不统一造成了盲点。换句话说,工业化时代设计的制度性调配和发达国家的社会民主主义福利国家模式仍然主导着21 世纪的数字经济,但其对现实中雇佣关系不稳定的劳动者的保护却很有限。

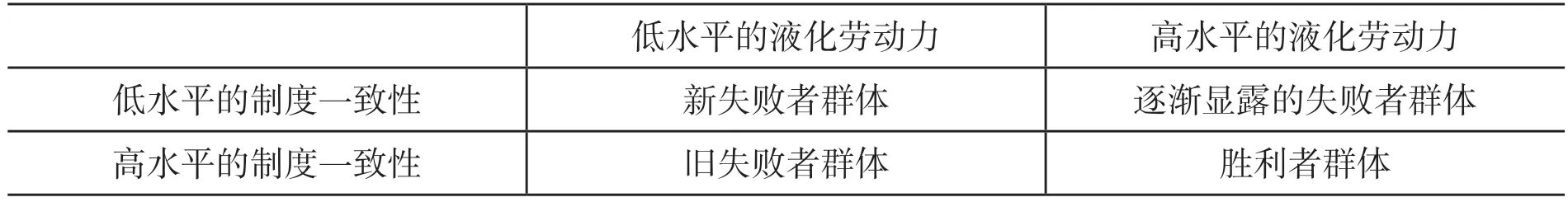

韩国福利国家的政策漂移造成了胜利者和失败者(见表2)。第一类失败者群体是现有社会保障制度的支持者,他们因现有社会保障制度不再发挥作用而处于不利地位。他们是“旧”失败者,即以传统工会为代表的传统标准雇佣关系中的劳动者。工会代表着标准形式的劳动者,如果他们不能有效抵制制度错配,这个“旧”失败者群体也将面临着消失的风险。另一类失败者群体包括经历了劳动力液化和制度错配的劳动者。由于缺乏制度保护、政治代表和权力,这个“新”失败者群体也面临风险。这一群体中的劳动者包括非正式职工和分包劳动者。最后,“逐渐显露的失败者”是指那些表现出高度液化劳动和低水平制度调整的人,包括自由职业者、平台劳动者和其他非典型工作形式。

表2 制度改革可能的联盟

政策漂移也可以通过调整现有群体和创造新的失败者群体来应对新的社会问题和不稳定因素,从而产生促进制度变革的积极效果。换句话说,政策漂移所创造的失败者群体可以结成联盟,创造新的政治。

胜利者是拥有ICT 和知识技能的专业人士和企业家,他们具有高度的流动性,能够将自己的技能转化为资产和力量。而另一类胜利者是平台企业,这些企业无需缴纳社会保险或投资于职业培训,因为它们将劳动者视为客户而非雇员。这是一个新的胜利者群体,他们并不主动寻求成为赢家,而是从制度错配中获益。

随着液化劳动从工业时代扩展到服务经济再到数字经济,福利制度仍然表现出僵硬化,其主要目的是应对福特主义工业时代标准雇佣关系下劳动者的社会风险。随着工作形式的变化,有必要重新评估和改革现有的政策和制度,以确保所有劳动者都能得到社会保障制度的充分保护。虽然很难准确预测制度改革之窗何时打开,但未来的方向却是明确的。必须从制度上保障从事各种形式工作的“所有劳动者”免受社会风险。