集装箱船组合吊臂托架D形前桅结构设计

孔小兵,徐阳光,汤霄阳,刘鹏,陈英

(中国船舶及海洋工程设计研究院,上海 200011)

为了能够在设施有限的港口进行集装箱装卸作业,部分集装箱船会配备克令吊。布置在靠近船舶艏部的克令吊需设置吊臂托架,相对于单独设置的吊臂托架,将吊臂托架与前桅组合、布置在前桅顶部,不仅可以有效减少吊臂托架对甲板空间的占用,还能将吊臂托架的高度缩短,实现结构轻量化设计。这类组合吊臂托架的前桅不仅需要考虑信号灯、号笛和雷达等通信设备的布置要求,还需要考虑船舶倾斜、船舶运动,以及风的影响下,克令吊对吊臂托架产生的各种载荷作用下的结构强度问题。有学者对1 700 TEU集装箱船组合吊臂托架的桁架式前桅结构强度进行了计算分析和设计改进,取得了理想的结果[1],但关于组合吊臂托架的D形前桅结构强度方面的研究尚未见报道。在实船使用方面,某集装箱船组合吊臂托架的前桅服役5年之后,在吊臂托架与前桅上平台的连接焊缝处萌生了裂纹,这表明对于组合吊臂托架前桅的结构强度亟待深入探讨。

为此以某集装箱船组合吊臂托架的前桅为例,采用有限元直接计算方法对该前桅的结构强度进行分析和优化,探讨托架形式和托架高度对于前桅结构强度的影响。

1 组合吊臂托架的D形前桅

1.1 D形前桅简介

船舶上最接近船艏端的1根桅杆被称为前桅。其主要作用是布置船艏的锚灯、前桅灯和操舵灯等信号灯,以及号笛、雷达等通信设备。

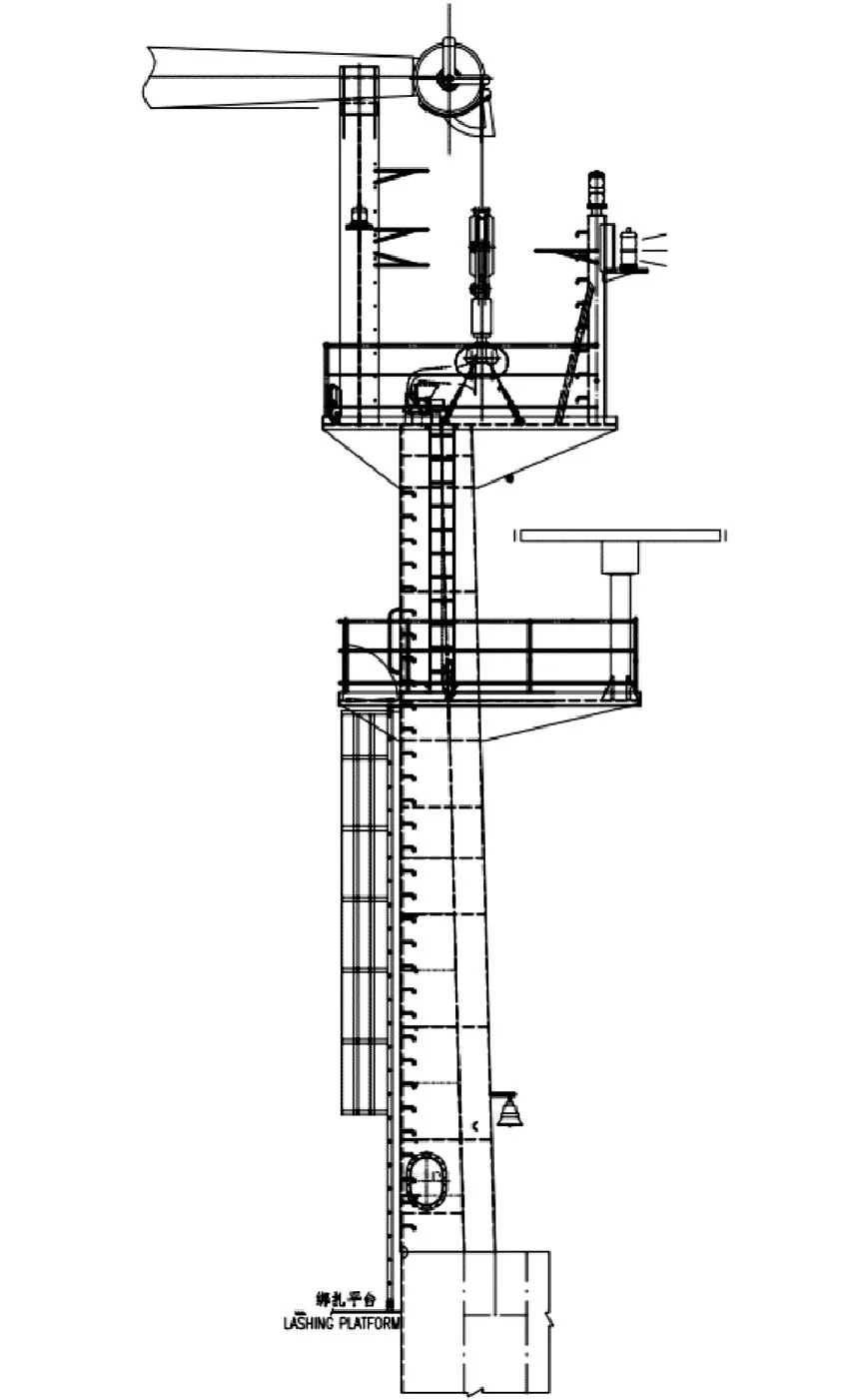

前桅设计的种类和样式因不同的船型而异,在集装箱船上应用较为广泛的形式主要有桁架桅和D形桅。D形桅[2]是流线型桅体,一般由钢板弯成流线形,水平截面类似于“D”,因此称为D形桅,为安装信号设备,通常桅体上会有多层平台,典型的D形桅见图1。

图1 D形前桅

D形桅在外观上与船体线型比较协调,在船舶设计中应用较为广泛。以D形前桅为主要的讨论对象。

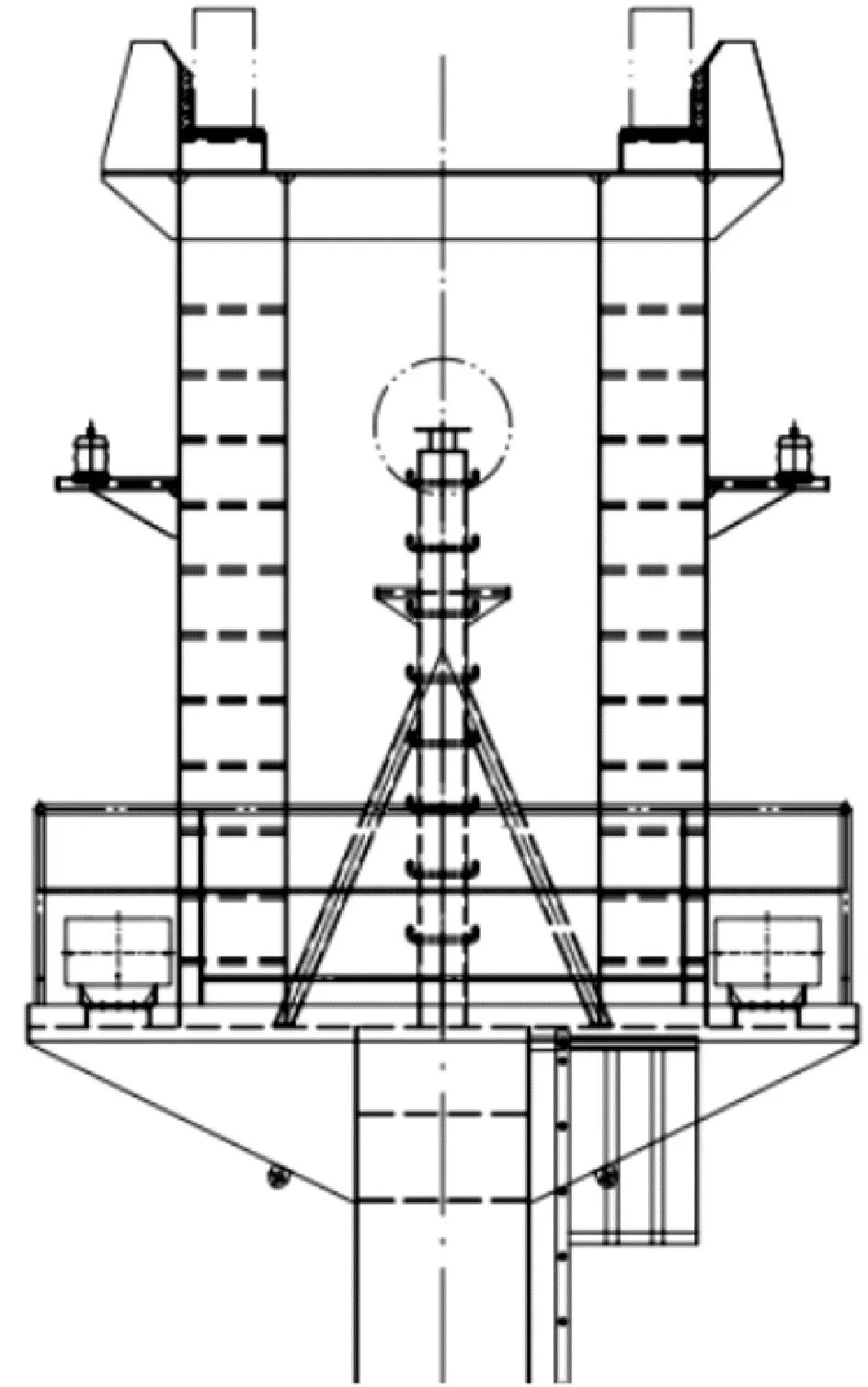

1.2 组合吊臂托架的前桅布置

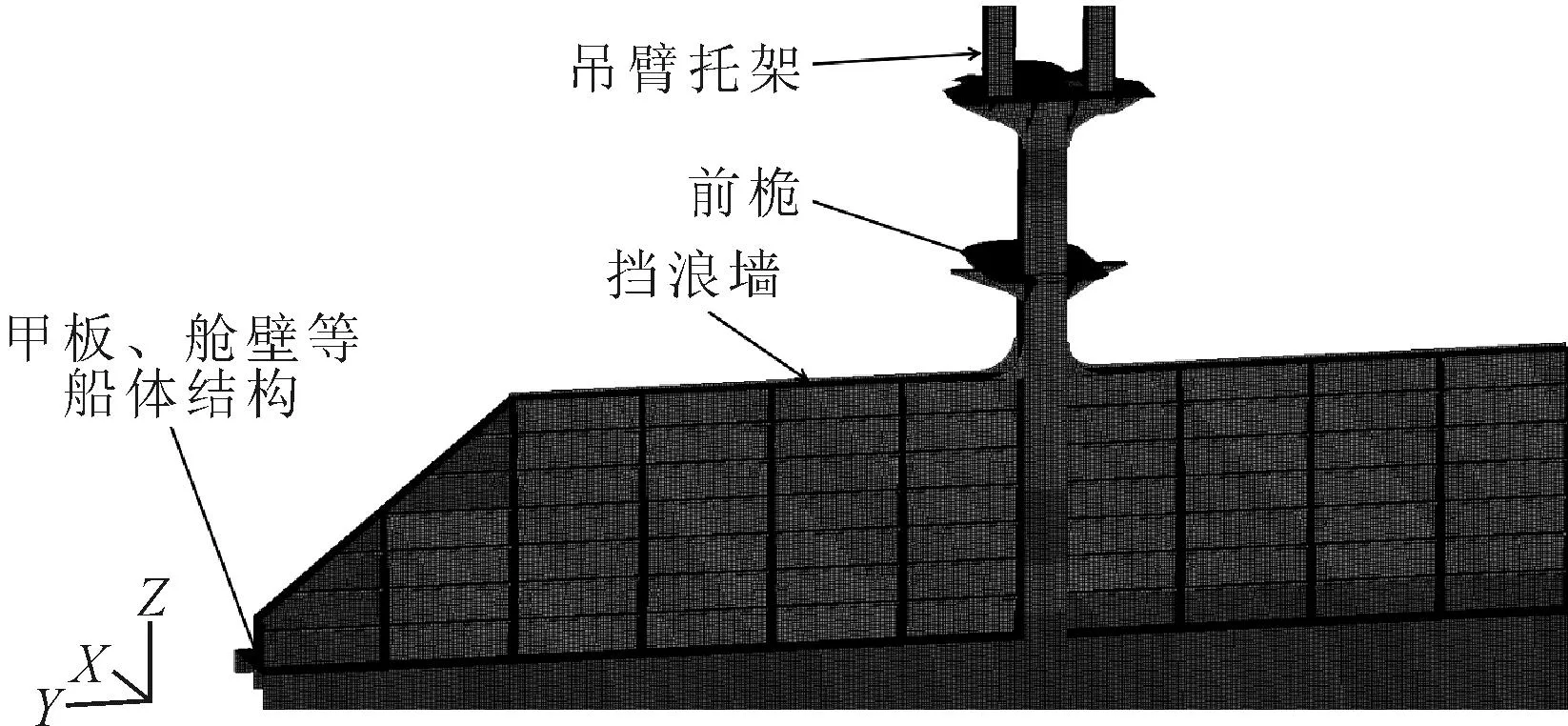

按照《国际海上避碰规则》的相关要求,前桅设计需满足以下要求:前桅灯布置的水平位置需在离船艏不大于1/4船长处;艏锚灯和操舵灯的位置需要在驾驶室视线以内;前后桅灯之间的距离不小于船长的一半,但不必大于100 m。此外,为保证前桅结构强度,减少不必要的结构加强,一般将前桅布置在结构强度较好的挡浪墙处,满足这些要求的集装箱船的前桅高度一般能达到10 m以上。布置在艏部的克令吊基座高度一般在15 m左右,这就要求布置在前桅顶部的克令吊吊臂托架高度在4~5 m。某集装箱船克令吊、吊臂托架和前桅的相对布置位置见图2。

图2 组合吊臂托架前桅布置

2 某集装箱船组合吊臂托架的D形前桅有限元分析

2.1 D形前桅结构有限元模型

结构强度评估的主流方法是采用有限元数值模拟分析,船级社规范对于结构强度评估有较为完整的评估体系,在有限元模型范围、网格大小、单元类型、评估衡准等方面均有较为明确的规定。此处主要参考中国船级社《钢制海船入级规范》[3]中细网格计算的要求,采用软件PATRAN/NASTRAN进行模型的前、后处理和计算。

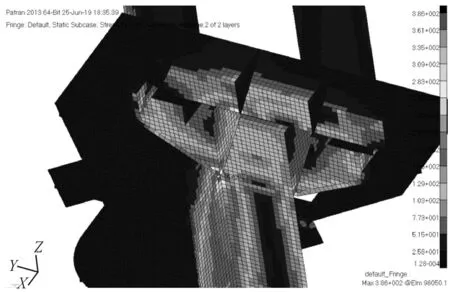

前桅有限元模型包含筒体及其加强筋、平台板、平台肘板和吊臂托架等参与结构强度部分的构件,此外模型还需考虑船体结构对于前桅的支撑加强作用将部分船体结构包含在模型中,在船舶艏艉方向,包含自防撞舱壁向前3个肋位的甲板及加强结构;在船舶宽度方向,包含整个挡浪墙及加强结构;在船舶型深方向,包含主甲板到二甲板的舱壁及加强结构。前桅有限元模型主要采用4节点四边形单元建模,单元网格采用50 mm×50 mm的细网格。坐标系:X轴沿船长方向,指向船艏为正;Y轴沿船宽方向,指向左舷为正;Z轴沿型深方向,指向上为正。组合吊臂托架的前桅结构有限元模型见图3,船体结构的自由边界采用刚性固定固定,即约束节点的平动和转动自由度。

图3 前桅结构有限元模型

2.2 克令吊及其外力载荷

克令吊安装于船舶甲板上,要能够有效安全地进行装卸货物的俯仰回转式起重机,具有起升、变幅和回转货物的能力,典型的克令吊结构见图4。

图4 克令吊示意

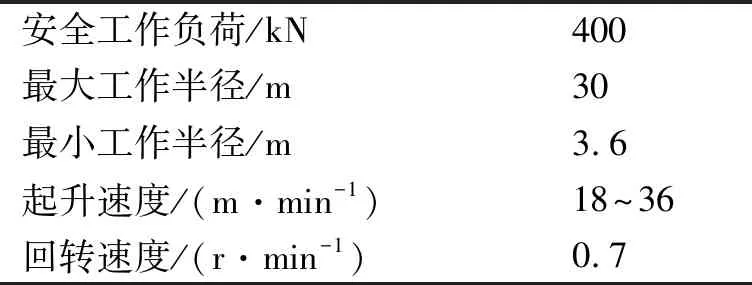

对于集装箱船上的克令吊,吊机的选型需要满足集装箱和大舱盖的吊装要求。该集装箱船配备的克令吊性能参数见表1。

表1 克令吊性能参数

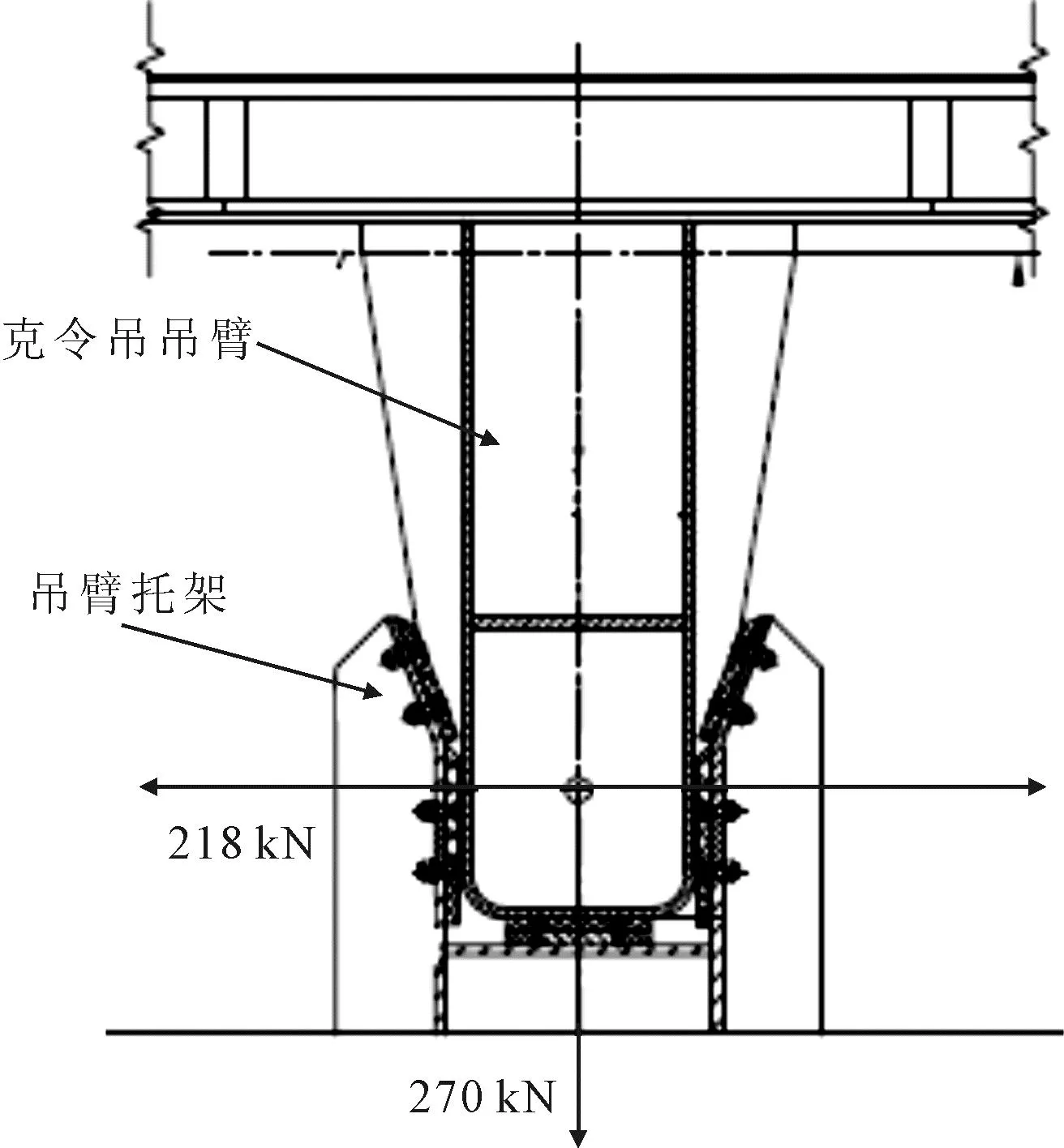

根据《船舶与海上设施起重设备规范》[4]的要求,克令吊对于吊臂托架的作用主要考虑的工况是吊机处于搁置状态,应取以下各载荷的组合:船舶倾斜、船舶运动所产生的力和风的作用力,如有锚定、锁紧和绑扎等情况时,亦应考虑在内。规范要求起重机处于放置状态情况下,起重机的放置设备在设计中考虑承受的组合力包含:垂直于甲板的加速度±1.0g;前后方向(或者横向)平行于甲板的加速度为±0.5g;静横倾角30°;风速为55 m/s,作用于前后方向(或者横向)。对于集装箱船上的吊臂托架主要考虑横向作用力对托架的作用,计算得到作用于吊臂托架作用力主要为:①垂向力,大小为270 kN,包含吊臂自重和船舶运动产生的竖直向下的惯性力;②横向力为218 kN,包含船舶倾斜状态下吊臂自重沿横向的作用力、船舶运动产生的水平方向的惯性力和沿横向的风载荷作用力。吊臂托架受力见图5。考虑吊臂对托架的作用力为集中力,为此在吊臂托架顶部建立MPC,通过MPC将集中力传递到吊臂托架有限元模型顶部的节点上,最终传递到前桅结构上。

图5 吊臂托架受力示意

2.3 应力特点分析

前桅结构应力水平的评估参考中国船级社《钢制海船入级规范》的规定,采用细网格评估结构强度,网格大小满足船级社的规范要求,结构强度应力集中节点的许用应力为

[σe]=1.6×Reh/K

(1)

式中:[σe]为许用应力,N/mm2;K为材料系数;Reh为前桅材料的屈服强度,N/mm2。

模型加载完成之后,对前桅有限元模型进行静力计算,得到前桅的von Mises应力分布见图6。

图6 前桅von Mises应力云图

由图6可见,前桅的应力集中点共有两处:节点一位于前桅顶部平台与前桅筒体的连接肘板根部,应力峰值为386 MPa;节点二位于桅体与挡浪墙连接肘板自由边上,应力峰值为401 MPa;两处节点的应力水平均超过了材料的许用应力水平,不满足规范要求。节点一中,前桅顶部平台下的肘板是承受吊臂托架传递下来的载荷的主要构件,是前桅结构设计关注的重点;节点二中,应力集中点在挡浪墙与前桅连接的弧形肘板自由边上,在挡浪墙设计时再考虑,此处不展开。

2.4 前桅结构设计优化

前桅节点一的von Mises应力见图7。

图7 前桅节点一的von Mises应力云图

由图7可见,应力峰值达到386 MPa,不满足规范设计的要求。这主要是由于前桅承受船宽方向载荷,前桅应力峰值点位于沿船宽方向肘板的趾端。调整的方案是船长方向上肘板不变,将船宽方向的三角形肘板调整为带软趾的弧形肘板,同时考虑软趾向下延伸避开交汇节点约300 mm。对调整之后的前桅结构进行静力计算,得到设置软趾之后前桅节点一von Mises应力,见图8。

图8 设置趾端之后前桅节点一的von Mises应力云图

由图8可见,设置带软趾的弧型肘板之后,节点一的应力峰值从386 MPa降低到304 MPa,且应力峰值点的位置从肘板趾端调整到软趾弧形自由边,此时能满足规范要求。

上述分析前桅上平台的下方肘板是对吊臂托架形成支撑作用的重要受力构件,尤其需要注意肘板趾端的应力水平,可以通过合理设置带软趾的弧形肘板降低该处应力集中水平而无需对前桅结构做重大调整。

3 吊臂托架对组合吊臂托架D形前桅结构强度的影响

3.1 吊臂托架型式的影响

克令吊的吊臂托架一般有两种形式:①双立柱支撑式,即吊臂托架设置2个立柱支撑布置在前桅筒体的左右两侧,见图9;②单立柱支撑式,即支撑的边界沿前桅筒体位置向上延伸,见图10。

图9 双立柱支撑式吊臂托架

图10 单立柱支撑式吊臂托架

为比较两种形式的吊臂托架对前桅的影响,在相同前桅高度和托架高度情况下,布置两种不同形式的吊臂托架。经过有限元数值计算,得到双立柱支撑式前桅节点一的von Mises应力云图(见图11),应力峰值为304 MPa。

图11 双立柱支撑式前桅节点一的Von Mises应力云图

由图11可见,双立柱支撑式吊臂托架对前桅的作用力主要由平台下方的左右两侧的2块支撑肘板承受,应力集中的高点在肘板与前桅筒体连接处;得到单立柱支撑式前桅节点一的von Mises应力分布云图(见图12),应力峰值为379 MPa。

图12 单立柱支撑式的前桅节点一的Von Mises应力云图

由图12可见,单立柱支撑式吊臂托架对前桅筒体的作用力主要由布置平台后部的2块支撑肘板承受,应力集中的高点位于2块大肘板与前桅筒体的连接节点处。上述计算分析表明,在前桅和托架高度相同的情况下,相对于单立柱支撑式吊臂托架,设置双立柱支撑式吊臂托架前桅的节点一应力水平更小。

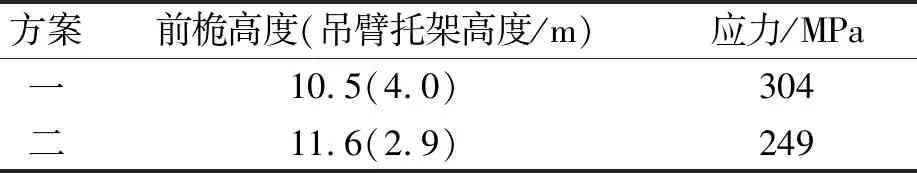

3.2 吊臂托架高度对前桅强度的影响

组合吊臂托架的D形前桅的高度依据克令吊的基座高度决定,主要由两部分组合,①前桅的高度;②吊臂托架本身的高度。为了比较不同吊臂托架高度(不同的前桅高度)对前桅结构强度的影响,对比两种不同吊臂托架高度情况下的前桅结构强度情况,两个方案对比见表2。

表2 不同吊臂托架高度下前桅节点一应力比较

方案一中吊臂托架前桅节点一的von Mises应力峰值为304 MPa;方案二中吊臂托架前桅节点一的von Mises应力峰值为249 MPa,见图13。

图13 前桅节点一的von Mises应力云图

分析可见,在克令吊基座高度一定的情况下,吊臂托架的高度对于节点一的应力水平有较大影响,相对较低的托架高度(相对较高的前桅高度)可有效降低前桅节点一的应力集中水平。

4 结论

1)克令吊对吊臂托架的作用主要考虑的工况是吊机处于搁置状态,需要考虑船舶倾斜、船舶运动和风的作用。

2)组合吊臂托架的D形前桅有两处应力集中区域,节点一位于前桅上平台与前桅筒体的交接处,节点二位于前桅筒体与挡浪墙的交接处。对于节点一,前桅上平台的下方肘板是对吊臂托架形成支撑作用的重要受力构件,尤其需要注意肘板趾端的应力水平,可以通过合理的设置带软趾的弧形肘板有效地降低该处应力集中水平而无需对前桅结构做重大调整。

3)吊臂托架对前桅强度有重要影响,在前桅和吊臂托架高度相同的情况下,相对于单立柱支撑式吊臂托架,布置双立柱支撑式吊臂托架的前桅节点一处的应力水平更小;在其他条件相同的情况下,相对较低的吊臂托架高度(即相对较高的前桅高度)能有效降低前桅节点一处的应力集中水平。