黄河流域环境规制对产业结构优化影响

——基于FDI质量中介效应检验

姚小剑, 杜旭蕊

(西安石油大学 经济管理学院, 西安 710065)

2019年9月、10月,习近平总书记分别在河南、山东召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,提出黄河流域生态保护的重大国家战略,并指出只有产业结构优化转型,黄河流域的生态保护和高质量发展才能落到实处。过去黄河流域经济增长更多依赖传统行业,忽视了对流域内生态环境的保护,从而带来一系列不利于经济发展的影响。所以为扭转这种局面,在黄河流域高质量发展过程中,环境规制首先成为促进产业结构优化的重要影响因素。

外商直接投资是中国许多地区经济增长的重要动力。作为重要生产要素之一,FDI既能弥补资本,又能带来显著的正向溢出效应,促进区域产业结构优化。但是,“污染避难所”假说却认为,FDI会向东道国转移高污染的产业或生产环节,给当地产业发展带来负面影响。于是,在黄河流域产业结构优化过程中,有必要研究FDI能否在其中起到促进作用。

由上可知,环境规制与FDI都是影响产业结构优化的重要因素。其中,环境规制强度的选择是关键,因为黄河流域合理的环境规制强度不仅能保证FDI的流入规模,还会引导FDI的质量调整并激励企业采用先进环保技术,影响流域产业结构优化。因此,结合黄河流域实际,有必要探讨流域内环境规制、FDI、产业结构三者之间的关系,实证检验环境规制能否引导FDI的质量改善,进而在黄河流域实现产业结构优化过程中发挥积极作用。这对于从FDI视角,重新认识环境规制在黄河流域产业结构优化中的作用及其实现高质量发展都具有重要意义。

在新发展理念下,学者普遍认为环境规制是倒逼产业结构优化的重要因素[1-2]。但是,研究过程中,他们大多将环境规制与产业结构纳入同一框架,仅研究二者对宏观经济高质量发展的独立或交互影响[3-4]。从而在已有研究中,从中观层面分析黄河流域的环境规制对产业结构优化影响的研究还未涉及。

肖琬君等[5]认为外商直接投资(FDI)也是产业结构优化的重要动力。此外,胡雪萍和许佩[6]从FDI质量角度,研究其对经济高质量发展的促进作用;张海艳[7]实证检验了黄河流域引进FDI会促进经济高质量发展。但是,从FDI质量角度出发,FDI对黄河流域产业结构优化的研究还未涉及。在国际研究中,双缺口、三缺口模型分别从理论上论证了FDI对产业结构优化的促进作用[8];Jeanneret[9]基于全球84个国家数据研究认为FDI有利于推动产业结构优化,Andrzej[10]的研究支持上述结论。但是关于FDI对中国产业结构影响的研究,各学者观点并不一致。时乐乐和赵军[11]从“污染天堂”假说出发,认为FDI阻碍了中国产业结构优化。刘泽[12]、李豫新和水远远[13]发现FDI会通过技术溢出等效应促进中国产业结构调整,实现中国产业结构服务化。产生上述完全相反的研究结论,根本原因在于,已有研究将FDI视作同质资本,仅从数量角度考虑其对中国产业结构影响,未从FDI质量展开研究,从而导致研究结论相异。而FDI质量从内涵上更能体现引入FDI的目的,即获取先进技术、提高生产率,所以从FDI质量角度展开研究,可以规避上述矛盾。因此,不同于已有研究,有必要从FDI质量角度,研究黄河流域的FDI质量提升与产业结构优化之间关系。

综上,环境规制与FDI分别是影响产业结构优化的两个重要因素。当前中国为实现经济绿色高质量发展,提高了环境规制强度,这势必会提升中国的FDI引进门槛。因此,割裂环境规制与FDI,分别研究二者对产业结构优化的影响有失偏颇。于是,学者进一步研究了环境规制、FDI与产业结构三者之间的关系。李晓英[14]认为环境规制不仅能倒逼产业结构优化,还可以正向引导FDI,促进产业结构优化;胡艳和张丽[15]认为,在长三角城市群,环境规制不但在FDI与产业结构优化关系中具有正向调节作用,还能够抵消FDI对产业结构优化的负向影响。另外,从制造业来看,徐晓慧和廖涵[16]认为环境规制与FDI的交互作用是影响产业结构优化的重要因素,且二者存在替代关系。但是,陈东景等[17]却认为环境规制与FDI的交互作用抑制了中国产业结构优化。可见,在已有研究中,关于环境规制、FDI和产业结构三者之间的研究结论也不一致。其原因在于,首先,已有研究通过构建交互模型,研究环境规制和FDI的交互项与产业结构优化之间关系,没有考虑FDI的中介作用;其次,已有研究也仅从FDI数量角度研究三者之间关系,并没有从FDI质量视角展开研究。新发展理念追求经济绿色发展,因此希望通过严格的环境规制,倒逼FDI质量提升,进而通过FDI质量提升最终影响到产业结构优化。因此,不同于已有研究,在这三者关系中,FDI质量应是环境规制影响产业结构优化的中介变量。然而,以FDI质量为中介变量,关于黄河流域的环境规制对产业结构优化影响的研究还未展开。

本文以黄河流域为研究对象,从FDI质量视角出发,首先,揭示环境规制通过FDI质量影响产业结构优化的机理。其次,构建中介效应模型,实证检验FDI质量作为中介变量,环境规制对产业结构优化的影响。最后,进一步检验环境规制与FDI质量之间的非线性关系,明晰当前黄河流域环境规制强度对于流域内FDI质量改善、产业结构优化是否合理。

1 理论假设

首先,环境规制直接影响黄河流域微观企业的要素投入,因此,环境规制对黄河流域产业结构优化的影响,取决于黄河流域各企业的行为决策。当黄河流域环境规制增强,对污染型企业而言,有三种决策行为:其一,提高生产成本,应对环境规制;其二,向环境规制强度较低的地区转移;其三,形成创新补偿机制,进行产业结构的本地升级。除了决策一,其余的两种决策都会促进黄河流域产业结构优化。

其次,环境规制的强度也会影响FDI的流入。过去,经济赶超的压力与外资短缺的事实,刺激黄河流域以低强度环境规制吸引污染型FDI。然而,在当前黄河流域经济高质量发展的战略要求下,这种污染型FDI进入不会提高企业绿色生产率,不仅不利于黄河流域的产业结构优化,还属于低质量FDI。环境规制作为FDI进入的重要门槛,对FDI施加了额外的环境治理要求,这在一定程度上限制低质量FDI,并鼓励高质量FDI进入。与之相反,高质量的FDI,不仅会通过技术溢出效应、产业关联效应、行业示范效应等,提高企业绿色生产率,还能够推动东道国产业结构优化。因此,适当提高黄河流域环境规制强度,不仅能够提高“落户”黄河流域的FDI质量,还能够依托高质量FDI带来的技术创新,提高流域内企业生产效率、盈利能力等,形成“创新补偿”,从而抵消企业治理污染的“成本遵循”,最终推动黄河流域产业结构优化。

因此,提出以下假设。

H1:黄河流域环境规制会通过FDI质量的中介效应推动产业结构优化。

2 模型构建

步骤1:通过构建基准模型检验黄河流域环境规制对产业结构优化的综合影响,计算公式为

STRit=α0+α1ERit+α2X+εit

(1)

式中:i为黄河流域各省份;t为年份;α为系数;STR为产业结构优化;ER为环境规制;X为控制变量集;εit为随机扰动项。

步骤2:为检验黄河流域环境规制是否通过FDI质量间接影响流域内产业结构优化,参考Baron和Kenny[18]的做法,设置以FDI质量为中介变量的中介效应模型。首先,以FDI质量为被解释变量,以环境规制为解释变量,检验环境规制对FDI质量的影响,如式(2)所示;其次,以产业结构优化为被解释变量,以FDI质量为解释变量,检验FDI质量对产业结构优化的影响,如式(3)所示。

FDIQit=γ0+γ1ERit+γ2X+εit

(2)

STRit=δ0+δ1FDIQit+δ2X+εit

(3)

式中:FDIQ为FDI质量;γ、δ为参数。

如果环境规制通过影响FDI质量,进而影响黄河流域产业结构优化,那么式(2)中的γ1和式(3)中的δ1均应显著。此外,如果γ1与δ1的乘积与式(1)中α1的符号相同,表明环境规制通过FDI质量影响黄河流域产业结构优化的中介效应大小为γ1δ1;如果γ1与δ1的乘积与式(1)中α1的符号相反,说明环境规制通过FDI质量影响黄河流域产业结构优化的遮掩效应大小为γ1δ1。

步骤3:为检验FDI质量的中介效应是否完全,构建(4)式。

STRit=ω0+ω1ERit+ω2FDIQit+ω3X+εit

(4)

式中:ω为参数。

若环境规制对黄河流域产业结构优化既存在直接影响,又存在通过FDI质量中介效应影响产业结构优化的间接影响,那么式(4)中的系数ω1、ω2均应显著,并且该中介效应影响的大小应调整为式(2)中γ1与式(4)中ω2的积(γ1ω2)。但如果环境规制对黄河流域产业结构优化的影响仅体现在通过FDI质量中介效应的间接效应方面,那么式(4)中的ω1不显著,ω2显著,此时,FDI质量是环境规制影响黄河流域产业结构优化的完全中介变量。

3 变量选取与测度

3.1 被解释变量——产业结构优化测度

产业结构优化是指推动产业结构合理化和高级化的发展过程。因此,分别衡量合理化(IR)和高级化(IA)两个维度。

首先,参照干春晖等[19]的做法,采用泰尔指数(TL)测度产业结构合理化水平,

(5)

式中:Y为产出;L为就业;i为产业;n为产业部门数;Yi/Y为产出结构;Li/L为就业结构;Y/L为生产率。如果经济处于均衡状态,各产业部门生产率应相等,从而TL=0,该数值越接近零,表明产业结构越合理。

其次,借鉴于斌斌[20]的做法,利用第三产业与第二产业的产值比衡量产业结构高级化,该数值越大表明产业结构高级化水平越高,反之则相反。

3.2 解释变量——环境规制测度

借鉴郭然和原毅军[21]的做法,选取黄河流域各个省份的工业固体废物综合利用率、工业废气治理设施运行费与工业废气排放量比值、工业废水治理施行费与工业废水排放量比值,利用全局熵权法计算环境规制综合指数来测度黄河流域环境规制。

3.3 中介变量——FDI质量测度

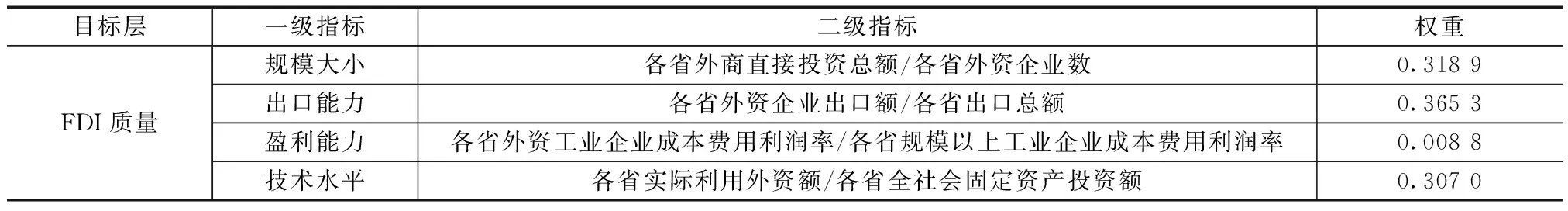

FDI质量是能够反映蕴含在FDI中与FDI正向溢出效应相关的指标。一定数量的FDI携带的技术水平、管理能力与生产效率越高,其质量水平越高。由于FDI在技术、管理、规模等方面不同,导致其在质量上存在差异。因此,借鉴白俊红和吕晓红[22]的研究,选取FDI的盈利能力、技术含量、出口能力、外资规模四个指标,构建FDI质量综合指标评价体系,利用全局熵值法测度FDI质量,结果如表1所示。

表1 FDI质量衡量指标体系及其权重

3.4 控制变量

实证模型的控制变量选取为:经济发展水平(gdp),用黄河流域各省份的生产总值衡量;社会固定投资(fix),用固定投资与GDP的比值衡量;政府干预程度(gov),用政府一般财政支出与地区生产总值比值衡量。

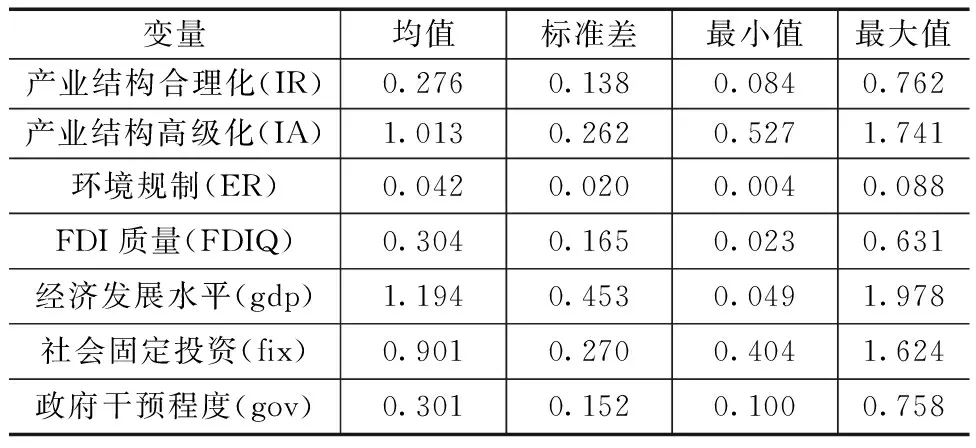

3.5 数据来源

采用2007—2020年黄河流域9省份面板数据。数据来自历年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及流域内各省统计年鉴。部分缺失数据用插值法补齐。变量描述性统计结果如表2所示。

表2 变量描述性统计结果

4 实证检验与结果分析

4.1 黄河流域环境规制对产业结构优化影响检验

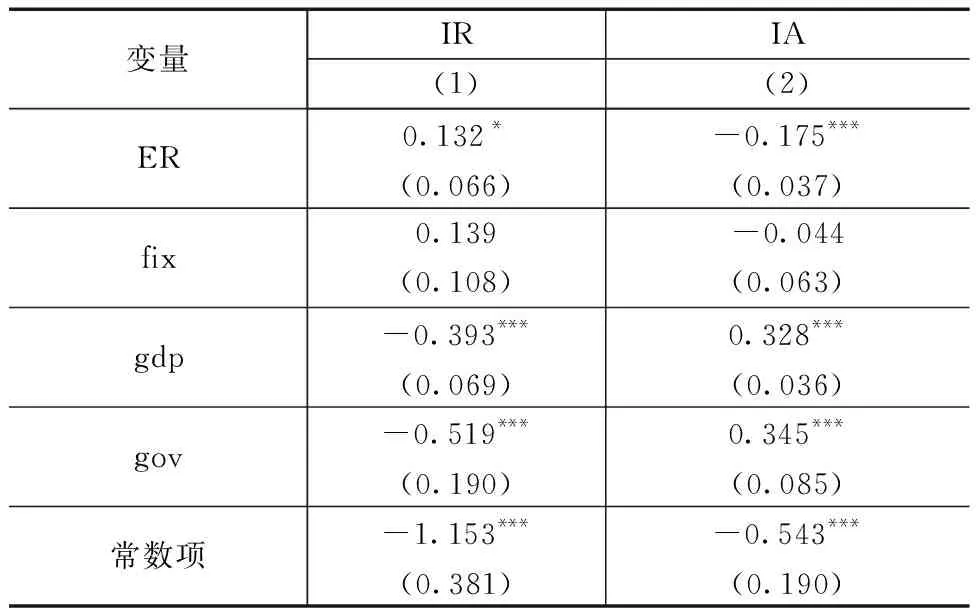

根据式(1),分别检验黄河流域环境规对产业结构合理化和产业结构高级化的影响,结果如表3所示。

表3 环境规制对产业结构优化综合影响检验结果

表3中列(1)和列(2)分别表示黄河流域环境规制(ER)对产业结构合理化(IR)和产业结构高级化(IA)的影响结果。首先,列(1)中,ER对IR的回归系数显著为0.132。由于产业结构合理化用泰尔指数衡量,且其为负向指标。所以回归系数为正,表明黄河流域环境规制对产业结构合理化存在负向影响。其次,列(2)中,ER对IA的回归系数显著为-0.175,表明前者对产业结构高级化存在负向影响。

4.2 FDI质量中介效应检验

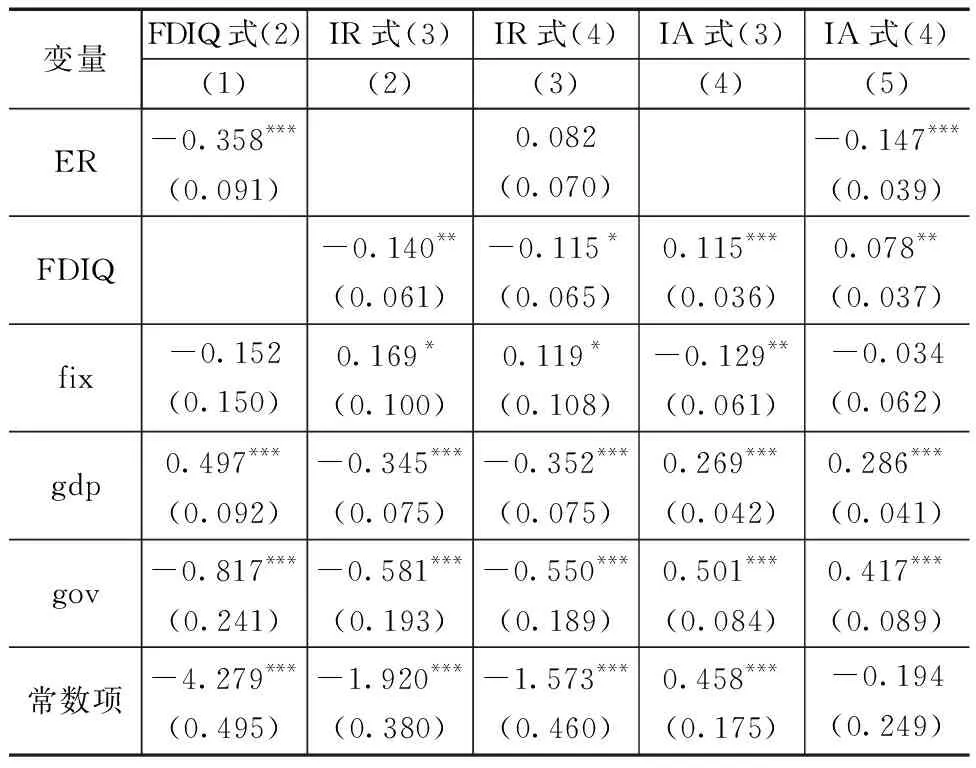

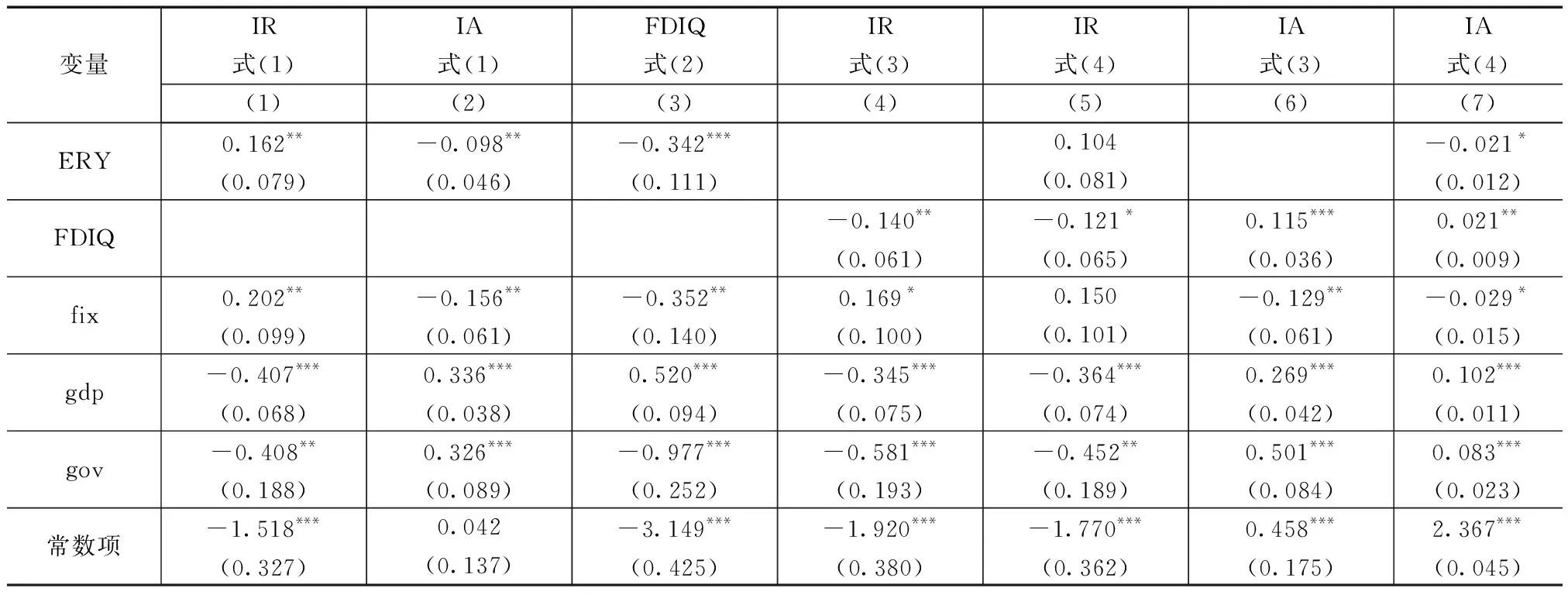

对式(2)和式(3)分别进行回归,检验黄河流域环境规制是否会通过FDI质量的中介效应影响产业结构优化,结果如表4所示。

表4 FDI质量中介效应检验结果

首先,列(1)中,ER对FDIQ回归系数显著为-0.358,说明黄河流域环境规制会提高FDI准入门槛,抑制了流域内FDI质量的提升。

其次,列(2)中,FDIQ对IR回归系数显著为-0.140。由前文可知,IR为负向指标,所以该回归结果说明FDI质量提升为黄河流域产业结构合理化发展提供了支持,即引进FDI的质量越高,其技术、管理、以及经营模式创新所带来的正向效应越明显,从而成为促进黄河流域产业结构合理化的一条路径。综合可知,在黄河流域环境规制影响产业结构合理化过程中,FDI质量可以起到中介作用。

再次,比较表3中列(1)ER的回归系数α1和表4中列(1)中ER的回归系数γ1与列(2)中FDIQ的回归系数δ1之积,二者均为正。由前文可知,IR为负向指标。因此,黄河流域环境规制通过FDI质量影响产业结构合理化过程中,FDI质量的间接影响表现为负向的中介效应,其大小为0.05[γ1δ1=-0.358×(-0.140)]。说明黄河流域当前的环境规制通过FDI质量提升,没有促进其产业结构合理化,进而该结论也验证了假设H1在当前黄河流域不成立。

最后,为进一步检验上述FDI质量的中介效应是否完全,对式(4)进行回归检验,结果如表4列(3)所示。列(3)中,ER和FDIQ对IR的回归系数为0.082和-0.115,但ER的回归系数不显著,说明FDI质量在环境规制对产业结构合理化的影响过程中是完全中介变量。

同理,在环境规制通过FDI质量影响产业结构高级化的中介效应检验中,首先,由表4列(4)可知,FDIQ对IA回归系数显著为0.115,说明FDI质量提升可以促进黄河流域产业结构的高级化。于是综合式(2)和式(3)关于FDI质量回归结果的显著性可知,在黄河流域环境规制影响产业结构高级化过程中,FDI质量提升可以起到中介作用。其次,比较表3列(2)中ER的回归系数α1和表4列(1)中ER的回归系数γ1与列(4)中FDIQ的回归系数δ1之积,二者均为负,说明黄河流域环境规制通过FDI质量影响产业结构高级化过程中,FDI质量的间接影响表现为负向的中介效应,其大小为-0.041(γ1δ1=-0.358×0.115),即黄河流域当前的环境规制通过FDI质量提升,没有促进其产业结构高级化。该结论也验证了假设H1在当前黄河流域不成立。为进一步检验FDI质量的中介效应是否完全,对式(4)进行回归检验,结果如表4列(5)所示,ER和FDIQ对IA的回归系数分别为-0.147和0.078,均显著,说明此时环境规制对黄河流域产业结构高级化既存在直接影响,又存在通过FDI质量影响产业结构高级化的间接影响,FDI质量不是黄河流域环境规制影响产业结构高级化的完全中介变量。

4.3 稳健性检验

采用替换变量法对上述结果进行稳健性检验。利用流域各省区废水、废弃SO2、废弃烟尘三项主要污染物排放量的综合指数(ERY)重新测度黄河流域环境规制,再对式(1)~式(4)进行回归(表5)。

表5 稳健性检验结果

与表3、表4回归结果相比,表5中各项回归结果并未改变检验结果的正负与显著性。因此,前述结论稳健。

4.4 进一步研究

由前述结果可知,在黄河流域,虽然FDI质量提高会促进产业结构优化,但是如果以FDI质量作为黄河流域内环境规制影响产业结构优化的中介变量,那么环境规制却通过抑制FDI质量提高,阻碍了黄河流域产业结构优化。这与黄河流域希望通过提升FDI质量,进而促进产业结构优化,实现绿色高质量发展的战略要求相悖,也与假设H1相矛盾。因此,需进一步研究该现象出现的原因,尤其是为什么黄河流域环境规制会抑制FDI质量提高。于是,从环境规制与FDI质量的关系入手展开进一步研究。由于式(2)已经从线性角度实证了这两者的负向影响关系,本节将从非线性角度进一步检验它们的影响关系,如式(6)所示。

FDIQit=μ0+μ1ERit+μ2ER2+μ3X+εit

(6)

式中:ER2为ER的平方项;μ为参数。

检验结果如表6所示。

表6 环境规制与FDI质量非线性关系检验结果

由表6可知,首先,ER对FDIQ的回归系数显著为负,这与前文中介效应检验结果一致。其次,ER2对FDIQ的影响系数显著为正。上述两回归系数异号,且一次项系数为负,二次项系数为正,说明环境规制对FDI质量影响存在非线性的U形关系,计算得出拐点值为0.058。因此,在环境规制强度没有达到U形曲线拐点之前,虽然黄河流域内环境规制强度提高,但它抑制FDI质量提升。在黄河流域的环境规制强度越过U形曲线拐点之后,其对FDI质量可以起到积极促进作用。该结论也说明前述中介效应检验结论:环境规制通过抑制FDI质量提高阻碍了黄河流域产业结构优化的原因是,当前黄河流域环境规制强度较低,还未跨过拐点值。

曾经黄河流域的环境规制强度较弱,对引进FDI门槛低,所以其仅注重FDI数量增加,未关注FDI质量提升。在当前新时代通过提高环境规制强度,实现流域内经济高质量发展目标时,引进FDI的门槛也相应提高,结果短期内造成FDI对流域内引资政策不适应,FDI企业的环境成本增加,从而抑制FDI质量提升。但是,随着黄河流域环境规制强度进一步提高,并在长期越过U形曲线拐点后,严格的环境规制,会持续倒逼FDI企业适应环境政策调整并进行技术创新,致其创新补偿效应大于遵循成本,最终提高FDI企业生产率,从而提升FDI质量。

因此,只有黄河流域环境规制持续提高强度直至越过U形曲线拐点值,才能提升FDI质量,并通过发挥FDI质量的中介作用,打通黄河流域“环境规制-FDI质量-产业结构优化”的通道,有效促进产业结构优化。

5 结论与建议

5.1 结论

首先,对环境规制通过FDI质量的中介效应影响产业结构优化进行机理分析;其次,选取相关指标测度黄河流域环境规制强度、产业结构优化,并通过构建FDI质量评价指标体系测度黄河流域FDI质量;再次,实证检验环境规制通过FDI质量影响产业结构优化的中介效应及其大小;最后,通过非线性模型,实证环境规制对FDI质量影响,进一步厘清FDI质量在黄河流域环境规制影响产业结构优化过程中所起的中介效应实质。本文得出以下结论。

1)FDI质量提高会促进产业结构优化,但环境规制会抑制FDI质量提升,最终环境规制通过FDI质量的中介效应阻碍了产业结构优化。

2)由环境规制与FDI质量之间存在U形关系可知,由于当前环境规制处于U形曲线拐点左侧,提高环境规制强度在短期内增加了外资企业的遵循成本,从而环境规制抑制了FDI质量改善和产业结构优化。但是在U形曲线拐点右侧,增加环境规制强度在长期会促进FDI质量提升,并进一步促进产业结构优化。因此,在黄河流域高质量发展过程中,适宜的环境规制强度的选择很关键。

5.2 建议

首先,严格遵循黄河流域生态保护的重大国家战略,有计划、有重点地施行环境保护和生态治理手段。因地制宜,针对各省实际,制定特色发展战略。立足良好生态环境,借助信息化、大数据手段开发特色旅游业、服务业,使经济发展与生态环境形成良好互动,从而促进第三产业快速发展,推动黄河流域产业结构优化。

其次,提高对黄河流域引进FDI质量的重视程度。FDI质量的提高对于黄河流域产业结构优化的正向作用毋庸置疑,只有不断提高FDI质量,发挥高质量FDI的示范效应、关联效应,才能有效带动流域内企业技术创新,促进生产率提高,进而推动产业结构优化。政府应当顺应“十四五”规划,加大创新投入与人才支持,为黄河流域高质量FDI招引提供良好的政策环境;企业应当抓住高质量FDI引进的良好机遇,学习高质量外资的先进生产技术与高效管理经验,培育新的经济增长点,推动产业结构优化。

最后,合理提高黄河流域环境规制强度。FDI质量的提高能有效推动产业结构优化,虽然短期内,环境规制的“遵循成本”效应,抑制了FDI质量提高,但不能因FDI质量暂时下降而降低环境规制强度,应当具有长远眼光,逐步加强环境规制实施力度,提高FDI质量,促进企业以“创新补偿”抵消“遵循成本”,最终达到促进产业结构优化的目的,实现黄河流域生态保护和高质量发展。