基于社会网络分析的用户在线健康辟谣意愿研究*

--社会资本与独立型自我构念的作用

陈 梁 胡雅颖 谭心莹

(1.清华大学新闻与传播学院 北京 100084; 2.中山大学新闻传播学院 广州 510006)

信息传播技术的发展与普及极大地改变了人们的健康信息获取方式,互联网日益成为公众获取健康信息的主要渠道[1]。虽然互联网中存在丰富的健康信息,但同样也包含了大量的健康谣言[2]。这些网络健康谣言不但误导公众的健康认知,还进一步威胁了社会的和谐与稳定,打击网络健康谣言是互联网信息环境治理的重要议题[3]。

利用新闻媒体辟谣曾被认为是打击网络谣言的重要手段[4-5],而伴随着社交媒体平台的发展,公众在网络辟谣过程中发挥的重要作用日益受到关注[6]。促进公众参与辟谣被认为是对抗网络健康谣言的有效方法,大量研究证实了互联网用户自主辟谣的可能性及效果[7]。研究表明,用户自主生产的健康辟谣信息更为贴近受众心理,可以带来较好的辟谣效果[8]。探究公众在线健康辟谣意愿的影响因素有助于更好地鼓励其在互联网平台中参与辟谣,完善现有的互联网谣言治理模式。

公众的在线健康辟谣行为,被认为与其所拥有的社会网络,尤其是蕴藏在社会网络中的社会资本密切相关[9]。过往研究证实了社会资本在促进公众进行在线健康行为的重要作用[10],但仍有一些问题未被充分解决。首先,不同维度的社会资本会对公众在线健康辟谣行为意愿有着差异化的影响,现有的研究缺乏对不同维度社会资本效果的深层次考察。其次,社会资本对行为意愿的影响会因为个体认知与行为决策模式的不同而存在差异。在线辟谣是一种发生在社会关系网络中的信息传播行为,作为一种关于自我与他人“关系”的个体认知模式,自我构念会影响发生在社会关系网络中的辟谣行为。在诸多自我构念类型中,独立型自我构念(independent self-construal)是一种强调自主性与独特性,认为个体独立于关系网络的自我认识[11]。其既反映个体独立于他人的社会关系理解,也影响了个体独立于外部环境与外部评价的认知模式与信息传播行为特点[12],与辟谣这一发生在社会关系网络中的信息传播行为有着极为密切的联系。基于此,本文纳入独立型自我构念作为潜在调节变量。

综上所述,本研究将从社会资本的角度出发,用社会网络分析法探究影响公众在线健康辟谣意愿的因素,厘清不同维度社会资本对人们健康行为所产生的影响。此外,本研究引入独立型自我构念作为重要变量,探讨个体的社会关系认知在这一过程中的调节作用,为深入理解人们的在线健康辟谣行为提供理论与现实参考。

1 文献综述及研究假设

1.1 社会资本:结构、认知与关系

在过去的研究中,研究者从不同角度定义了 “社会资本”。有学者认为,社会资本指的是制度化关系网络可为其成员所提供的资源[13]。也有学者强调,社会资本是一种能够促进网络间成员的协调行动的要素[14],包含信任(trust)、规范(norms)和网络(network)等维度。聚焦于公共健康领域,学者在定义社会资本时强调了其资源属性和网络属性,将其定义为一种兼有个人属性与集体属性的资产,是一种嵌入在网络中、对群体有利的资源(如社会支持、信息获取渠道等)[15]。

基于此,社会资本可被定义为:嵌入在社会关系中的、能被社会网络成员所获取的、对个人的行为有促进作用的实际或潜在的资源,既包含资源的方面,也包含网络的方面。随着社会资本理论的不断发展,学者将社会资本划分为结构型社会资本(structural social capital)、关系型社会资本(relational social capital)与认知型社会资本(cognitive social capital)三个维度[16]。这种划分方式既关注主观认知层面的社会资本,也关注客观测量的蕴含于网络中的社会资本;既强调嵌入社会资本的整体网络结构,也关注到了网络结构中联结(ties)的质量问题。具体而言,结构型社会资本关注个体拥有的社会网络中成员间相互联系的情况;关系型社会资本侧重于强调网络成员之间互动的联结质量与亲密程度;认知型社会资本则指的是促进网络中成员之间互动的、为网络成员所共有的编码、语言、文化以及视角[16]。

作为一种重要的社会网络分析方法,自我中心网络(ego-centered network)分析是一种测量个体社会资本的有效手段[17]。自我中心网络是指围绕着特定的网络中心(ego),由与网络中心相联系的其他成员(alters)以及成员之间的相互联结(ties)所组成的社会网络[18]。其通过网络中心节点对于网络联系存在与否、网络联系质量的汇报,能够构建出以个体为中心的小型社会网络,网络结构的整体特点(如密度、节点亲密程度平均值)是个体不同维度社会资本的重要体现。相较于其他传统方法,自我中心网络分析不局限于个人的具体属性,能够以溯源的方式对个人所拥有的社会资本进行更为直接和深入的呈现。基于此,本文选择自我中心网络分析的方法对社会资本进行操作化。

1.2 社会资本与在线健康辟谣意愿

20世纪90年代后期以来,社会资本这一概念逐渐被应用到健康传播研究领域,社会资本对在线健康行为的促进作用也得到了实证研究的支持。有研究发现,社会资本与用户的健康知识分享行为存在正相关关系,拥有较多社会资本的用户更倾向于在在线健康问答社区中进行知识分享[19];个人的社会资本也对其在在线健康社区内的知识创建有着显著的促进作用[10]。不同维度的社会资本反映了个人个体中心关系网络的不同特征,能够在不同的层面影响个体的在线健康辟谣意愿。

1.2.1 社会资本的结构维度

社会资本的结构维度关注社会系统和整个关系网络的性质,它强调了社会成员之间互动联系的整体模式。结构型社会资本通过个体中心网络成员之间的网络联系来表示,它取决于成员之间网络联系的存在与否以及网络联系(network ties)的密集程度[20]。

一个密度较高的网络意味着个体中心网络间节点互联的程度较高,成员之间联系的紧密程度更强。在此情况下,由于网络整体结构的紧密性,个体从该网络寻求社会支持与资源的难度更低,个体所拥有的结构型社会资本越丰富。基于此,作为反映个体中心网络中网络联系分布密集程度的重要指标,网络密度(density)能够直观测量个体所拥有的结构型社会资本。它通常被定义为“网络中节点之间相互关联强度的平均值”。网络的密度高(即个体拥有更高的网络结构型社会资本),其所在网络的凝聚力和归属感便越强[21]。封闭的关系网促进了群体内规范性、象征性以及文化性构造的形成,并进一步地影响群体内部声誉(reputation)的发展,增强了嵌入在个体中心网络中的社会资本[22]。

在声誉的影响下,网络中的成员会积极地参与与网络群体相关的活动[23],并承担起相应的责任与义务,推动群体的良性发展[24]。学者指出,结构型社会资本能够促进人们主动参与健康社区内的内容创造。因此,拥有高密度自我中心健康讨论网络(即较高结构型社会资本)的个体会更倾向于进行在线健康辟谣。基于此,本研究提出如下假设:

H1:结构型社会资本会与个人的在线健康辟谣意愿呈正相关。

1.2.2 社会资本的关系维度

关系型社会资本关注网络联系的质量,主要通过人际信任(trust)、亲密感或团结感(feelings of interpersonal solidarity)等展现出来。关系型社会资本由个体中心网络中节点间的亲密程度反映[25]。区别于结构型社会资本的测量方法,网络中节点的联系与互动的质量来自个体在网络互动中的主观感受,因此需要以自我报告的方式测量个体在自我中心网络中与各个节点之间的互动体验与亲密程度。通过计算个体汇报的其与网络中各节点的亲密程度平均值,可以衡量整个个体中心网络所嵌入的关系型社会资本(也即个体所拥有的关系型社会资本)。

相关研究证实了个人有较高的关系型社会资本的将更愿意为供帮助或其他资源。有研究发现,相较于关系较为疏远的网络成员,个人更容易获得来自关系亲密的网络成员的情感支持与信息支持[26]。聚焦自我中心健康讨论网络语境,个人所处的自我中心网络整体关系越亲密、拥有的关系型社会资本越丰富,用户就越可能为网络成员提供有效的帮助与传达正确的健康信息,其在线健康辟谣的意愿会更高。综合上述讨论,本研究提出如下假设:

H2:关系型社会资本与个人的在线健康辟谣意愿呈正相关。

1.2.3 社会资本的认知维度

认知型社会资本强调的是社会网络中的成员在多大程度上共享信念、价值观、兴趣、行为规范以及价值体系[27]。在三个维度的社会资本中,认知型社会资本所受到的学术关注最少,这可能是由于其在定义和测量层面缺乏共识[28]。尽管学界尚未对认知型社会资本形成一致的测量方式,但绝大多数的研究者认为认知型社会资本强调了网络成员之间共享的认知。现有的研究通过网络成员之间共享的目标、价值观、想法、兴趣与归属等方式对认知型社会资本进行定义与操作化。

研究指出,这种网络成员间共享的信念与兴趣能够有效地促进网络群体形成对于适当行为的共同理解,认知型社会资本为网络群体中的成员提供了一套统一的价值体系与行为规范[29],从而对网络中个体的行为产生影响。周涛等人发现,认知型社会资本能够促进用户在在线健康社区内的知识获取与贡献。在统一的价值体系与行为规范的影响下,网络中个体之间形成了交流的共同语言,这有助于促进了个体对于知识的表达与分享[30]。具体到健康辟谣的语境,当网络中的其他成员都对解决健康问题有着共同的认知与信念时,个体中心网络对于健康讨论的整体氛围较好。受统一的价值体系与行为规范的影响,个人对于健康话题的敏感性会更高,其进行在线健康辟谣的意愿也会更强。基于此,本研究提出如下假设:

H3:认知型社会资本会与个人的在线健康辟谣意愿呈正相关。

1.3 独立型自我构念的作用

自我构念(self-construal)是一种反映对自我与他人之间的关系理解的认知模式[31]。其中,独立型自我构念是一种强调独立、自主的社会关系认识。独立型自我构念促使个体将自己与他人区分开来,其更为看重自己的能力、想法和感受[32]。独立型自我构念反映了个体对于“关系”的理解,强调自我与他人相互独立的程度;而在线健康辟谣是一种发生在社会关系网络中与他人进行的信息传播行为,个体对自我与他人关系独立程度的认识会对这一信息传播行为产生重要的影响。因此,独立型自我构念与在线健康辟谣行为有着密切的联系[33]。

过往的实证研究表明,独立型自我构念作为一种对“关系”个体认知与理解,能够直接对个体的信息传播行为意愿造成影响。一方面,高水平独立型自我构念的个体认为自我与他人之间的相互独立的程度较高,其对他人所持的错误观点或所信任的谣言信息较不敏感。另一方面,高水平独立型自我构念的个体在一定程度具有较强的个人主义倾向,这也会削弱其进行助他行为的动机[34]。在线健康辟谣是一种较为典型的利用信息传播进行的助他行为,高水平独立型自我构念的个体在进行网络互动时会更加关注自我,因而降低了其在线健康辟谣意愿。因此,本研究提出以下假设:

H4:独立型自我构念会与个人的在线健康辟谣意愿呈负相关。

除了对于在线健康辟谣意愿的直接影响,独立型自我构念作为一种反映个体与他人关系理解的个体特质也可能调节社会关系因素对于个体行为的影响。在现有的实证研究中,独立型自我构念水平对助他行为的调节作用尚未得到明确一致的结论。有研究发现,高独立型自我构念水平下,个体的行为更独立、更以自我为中心[35]。这使得个体较少地考虑辟谣行为可能带来的影响以及社会关系网络中他人的观点,可能受到的社会资本影响有限。也有研究表明,当人们感觉到他们会从某种集体行为中受益时,高水平的独立型自我构念可能会促进其他因素对于个体参与助他行为的影响[36],亦有实证研究发现独立型自我构念能够正向促进社区属性对个体社群互动意愿的影响[37]。限于对于独立型自我构念调节作用实证研究证据的缺乏,本文提出以下研究问题:

RQ1:独立型自我构念如何调节各维度社会资本与在线健康辟谣意愿的关系?

2 研究设计

2.1 样本与步骤

本研究通过在线问卷调查的方式,运用自我中心网络分析的方法探讨社会资本与个人在线健康辟谣意愿之间的关系。本研究利用问卷星平台(www.wjx.cn)在网上发放在线问卷调查,于2022年3月完成数据收集,共收集问卷656份。为了确保回收数据的有效性,在提名环节填写了重复的代号、乱码的代号(如“12345”等)的问卷或过滤性问题回答错误的问卷均当作无效问卷处理,最终筛选出有效问卷639份。其中,62.8%(n=401)的问卷参与者为女性,问卷参与者的平均年龄为25.47(SD=6.185)岁。从教育水平上看,12.4%的问卷参与者为高中及以下学历,65.4%为本科学历,23.8%的为研究生学历,3%为博士研究生及以上学历。

2.2 测 量

2.2.1 在线健康辟谣意愿

被招募者在线健康辟谣意愿的测量参考了Lim与Sun等人的量表[38-39],问卷参与者需要通过七级李克特量表(其中1分代表“非常不符合”,7分代表“非常符合”)为自己在线健康辟谣的意愿进行评估,并根据以下表述与自身情况的符合程度进行打分:(1)我会通过给他人评论留言对健康谣言进行纠正;(2)我会给他人发送或回复聊天信息,告知并纠正健康谣言;(3)我会在个人主页或朋友圈等发布动态来纠正健康谣言;(4)我会向平台举报健康谣言(M=4.843,SD=1.164,Cronbach’s Alpha=0.829)。

2.2.2 社会资本

本文将采用自我中心网络分析的方法进行社会资本的测量。为了获得被招募者自我中心网络特征,问卷参与者需要写出5名在过去一个月内曾与自己讨论过健康相关议题的人的名字(出于隐私的考虑可用昵称及代号进行替代),并对后面关于自身与所提名的成员之间的关系、成员间关系等问题进行回答。

结构型社会资本通过自我中心健康讨论网络的密度进行测量[40]。具体而言,问卷参与者需要为成员之间的关系进行评估(相互认识/互不认识),若两位成员相互认识,则自我中心网络中两个节点间存在联系。自我健康讨论网络的密度将会通过计算网络中实际存在的联系数除以网络中所有可能存在的最大联系数得出,其具体的公式为:D=T/10,其中T代表自我中心网络中实际存在的联系数,“10”代表一个节点数量为5的网络中,节点之间最多可以建立起的联系数量(由于本研究要求受访者提名五位在过去一个月内与自己讨论过健康相关事情的人,本研究中网络节点总数量为5)。(M=0.506,SD=0.291).

关系型社会资本将通过个体中心健康讨论网络中与其他各成员关系的亲密程度来进行测量。具体而言,问卷参与者需要用七级的李克特量表对自己与每位提名的人之间关系的亲密程度进行评价,其中1分代表“非常不亲密”,7分代表“非常亲密”[41]。个人所拥有的关系型社会资本将通过计算问卷参与者与每位提名者之间关系亲密程度的平均值得出(M=5.632,SD=0.794)。

认知型社会资本将测量问卷参与者所感知的,与自我中心健康讨论网络中成员之间的目标一致性[19]。具体而言,问卷参与者需要通过七级李克特量表(其中1分代表“非常不认同”,7分代表“非常认同”)为自己与网络成员之间的健康目标一致程度进行评估,并对以下表述的认同程度进行打分:(1)他对解决健康问题的关键与我有一致的看法;(2)他与我在解决健康问题方面有着相同的目标和期待:(3)他与我都相信网络健康信息能发挥作用(M=5.405,SD=0.810,Cronbach's Alpha=0.792)。

2.2.3 独立型自我构念

问卷参与者的独立型自我构念将通过自我构念量表中的独立型自我构念分量表进行测量。该量表为七级李克特量表[42],具体的题项如下:(1)独立于他人的个性特点对我来说很重要。(2)我会在集体讨论中发表自己的想法。(3)我对大多数的事情都有自己的主见,知道自己喜欢什么不喜欢什么。(4)我喜欢自己独特的品质。(M=5.370,SD=0.860,Cronbach’s Alpha=0.756)。

3 研究结果

3.1 共线性诊断

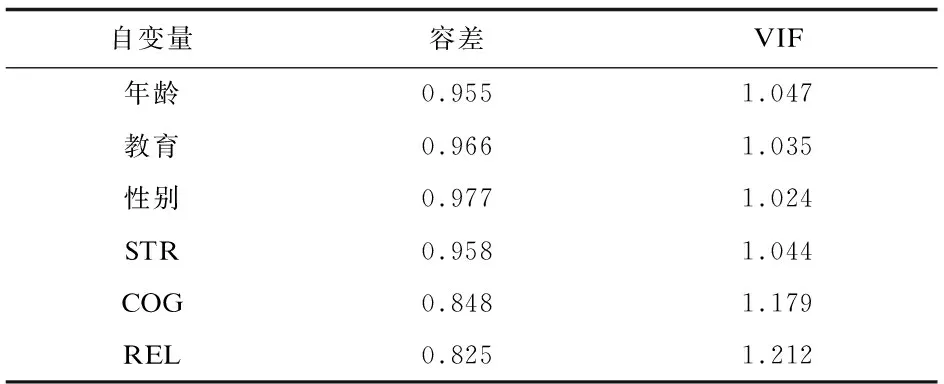

构建多重线性回归模型时要求各个自变量之间相互独立,不存在多重共线性。基于此,本研究对电视信息关注、网站新闻信息关注、社交媒体图文信息关注、社交媒体视频信息关注四个变量进行共线性诊断,主要采用了两个指标:容差(Tolerance)和方差膨胀因子(VIF)作为共线性诊断的依据。一般认为当VIF<10,Tolerance>0.1时,该变量与其他变量之间的多重共线性在容许范围之内。根据表1,本次调研数据不存在严重的共线性。

表1 共线性诊断结果

3.2 模型构建

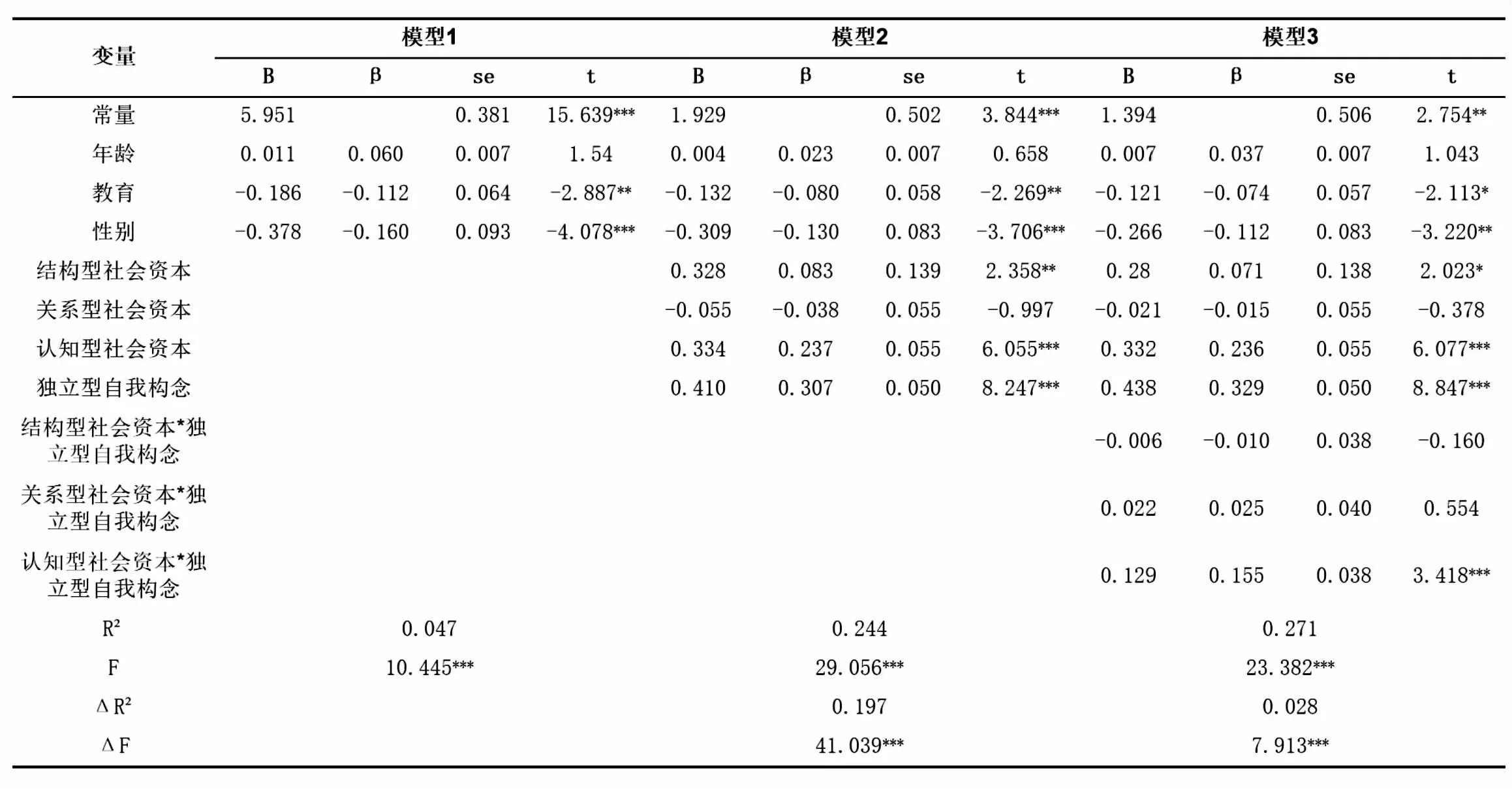

为了考察社会资本对个人在线健康辟谣意愿的影响,本研究以结构型社会资本、关系型社会资本以及认知型社会资本为自变量、独立型自我构念为调节变量、在线辟谣意愿为因变量进行了多元线性回归分析(Multiple Linear Regression)。基于前文的理论综述,本研究构建了如下3个回归模型。将在线健康辟谣意愿(COR)定为因变量,控制变量为年龄(Age)、教育(Education)与性别(Gender)。模型2在模型1的基础上分别加入结构型社会资本(STR)、关系型社会资本(REL)认知型社会资本(COG)及独立型自我构念(IND)。模型3在模型2的基础上分别加入了不同维度社会资本与独立型自我构念的交互项。

模型1:

COR=β0+β1Gender+β2Age+β3Education

模型2:

COR=β0+β1Gender+β2Age+β3Education+β4STR+β5REL+β6COG+β7IND

模型3:

COR=β0+β1Gender+β2Age+β3Education+β4STR+β5REL+β6COG+β7IND+β8STR*IND+β9REL*IND+β10COG*IND

3.3 数据结果

本研究一共运行了三个回归模型,具体的回归分析结果如表2所示。从表2可知,最终模型(模型3)具有较好的拟合度(R2=0.271,F=23.382,p<0.001)。根据回归分析的结果,性别、受教育程度、结构型社会资本、认知型社会资本以及独立型自我构念均能显著地对人们的在线健康辟谣意愿产生影响,而年龄、关系型社会资本均未能直接对个人的在线健康辟谣意愿产生显著影响。具体而言,男性较女性在在线健康辟谣方面有着更为积极的意愿(β=-0.112,p<0.001),受教育程度越高,个人的在线辟谣意愿越低(β=-0.074,p<0.05)。结构型社会资本(β=0.071,p<0.05)与认知型社会资本(β=0.236,p<0.001)均对个人在线健康辟谣意愿有显著的促进作用,表明个人所拥有的结构型社会资本与认知型社会资本越丰富,其在线健康辟谣意愿也更强;但关系型社会资本未能显著对个人的在线健康辟谣意愿产生影响(β=0.015,p>0.05),因此H1与H3得到了验证,H2未得到支持。此外,独立型社会资本对个人在线健康辟谣意愿有显著的促进作用(β=0.329,p<0.001),这与H4不符。

表2 社会资本对在线健康辟谣意愿的回归分析结果图

调节效应检验方面,三个交乘项中只有认知型社会资本与自我构念的交乘项显著地正向影响了个人的在线健康辟谣意愿(β=0.155,p<0.001)(见图1),结构型社会资本与自我构念的交乘项(β=-0.010,p=0.873)、关系型社会资本与自我构念的交乘项(β=0.025,p=0.580)均未对个人的在线健康辟谣意愿产生显著影响,表明自我构念仅调节了认知型社会资本与个人的在线健康辟谣之间的关系,这回应了本文的研究问题RQ1。

图1 独立型自我构念对认知型社会资本与在线健康辟谣意愿之间关系的调节效应图

为了解独立型自我构念与认知型社会资本交互效应的实质,将独立型自我构念按平均值加减一个标准差分为高独立组和低独立组。进一步简单斜率分析表明,高独立型自我构念组(simple slope=0.462,t=7.664,p<0.001)和低独立型自我构念组(simple slope=0.332,t=6.061,p<0.001)认知型社会资本对个人在线辟谣意愿均具有显著预测作用,当个体独立型自我构念水平高时,认知型社会资本对个人在线辟谣意愿的预测作用更强,交互作用如图1所示。

4 研究结论

本研究通过社会网络分析的方法,探讨了三种不同类型的社会资本对人们在线健康辟谣意愿的影响。同时,考虑到社会资本对人们在线健康行为的作用会受到个人因素的影响,引入了独立型自我构念作为调节变量,考察了不同水平的独立型自我构念在社会资本与在线健康辟谣意愿关系中的调节作用。

研究结果显示,三种类型的社会资本中,结构型社会资本与认知型社会资本对个人的在线健康辟谣意愿有着显著的促进作用。个人所在社会网络的网络密度越高、与网络成员之间在认知、价值与追求上的一致性越强,其实施在线健康辟谣行为的意愿也就越强,这与前人的研究结果一致。当个人所拥有的结构型社会资本越为丰富,也即当其处于一个高密度的、稳定团结的网络群体时,个人所感受到的网络凝聚力会促使其主动承担起相应的责任与义务。换言之,在健康讨论网络中,高水平的网络密度会促使围绕健康话题的声誉与氛围形成,受其影响,个人会倾向于主动承担起提供正确健康信息的义务,因此其实施在线健康辟谣行为的意愿也就越强。此外,本研究还验证了认知型社会资本与个人在线健康辟谣意愿之间的关系。当网络成员之间有着共享的信念、价值观与追求,群体内部所形成的价值体系与行为规范会促使网络中的成员形成实施特定行为的“默契”[43]。在健康讨论网络中,由于成员之间都对解决健康问题有着共同的意见与理解、目标与期待,成员之间针对健康话题会形成的统一的价值体系与行为规范,在此影响下,在线健康辟谣会被视为积极解决健康问题的一种体现,增强了个人实施在线健康辟谣行为的意愿。

本研究结果显示,独立型自我构念能够对个人的在线健康辟谣意愿产生显著的正向直接影响,这与研究假设并不一致。这可能是由于互联网用户通常使用自己的社交媒体账号进行在线辟谣,其本质是对他人公开发布的信息进行反对,并主张自己的观点,这样的辟谣行为带有一定的对抗性。对处于高水平独立型自我构念下的个人而言,其自身的独立与自主的表达往往被以为更加重要,因此他们在行为过程中更为重视自己所拥有的能力与自我的表达,面对冲突时更倾向于采取直截了当的沟通方式[44]。基于此,独立型自我构念正向预测了个体实施在线健康辟谣行为的意愿。

本研究发现独立型自我构念不能显著调节结构型、关系型社会资本与个人在线健康辟谣意愿之间关系,但显著增强了认知型社会资本与个人在线健康辟谣意愿的关系。结构型、关系型社会资本是一种更偏向于属性层面的社会资本衡量指标,其在发挥作用过程中受自我构念的影响较小;而认知型社会资本的测量基于个体的主观判断,与所在网络的价值观、群体氛围息息相关,独立型自我构念作为一种认知和人格特质的影响更为显著。认知型社会资本强调个体所处网络的共享的信念、价值观与追求,对于处于低水平独立型自我构念下的个人而言,个人受群体参照的影响较大,其思维过程更容易受到他人观点的影响,出于维系这种共识和群体氛围的需要,往往会规避辟谣这一类的对抗行为。相反,高独立型自我构念的个人倾向于个人的独立性,因此不会受到群体氛围或共同价值的约束,从而更可能参与网络辟谣行为。

综上所述,本研究的研究结果兼具理论和实践的贡献。理论层面上,虽然现有文献论证了社会资本与人们健康行为之间的密切联系,但未能明晰不同维度的社会资本如何对人们的健康行为产生影响,且目前鲜有探讨社会资本与个人在线辟谣行为之间关系的相关研究。本研究以自我中心网络分析的视角,深入分析了不同维度的社会资本对人们在线健康辟谣行为产生的影响。其次,考虑到社会资本对个人行为的影响会受到个人认知模式差异的左右,本研究引入了独立型自我构念作为调节变量,考察了个人的自我理解如何影响了社会资本与其在线健康辟谣意愿之间的关系。研究发现处于高水平独立型自我构念下的个人所拥有的认知型社会资本更能促进其在线健康辟谣行为的实施。这一研究结果突破了以往将独立型自我构念与利已行为相联系的传统[45],发现了在需要进行自我表达的语境下独立型自我构念对利他行为所产生的积极作用。

实践层面上,本研究对推动互联网用户进行在线健康辟谣,打造健康的互联网信息环境有一定的借鉴意义。本研究从社会环境因素与个人内在因素两个层面去考察了人们的在线健康行为,为进一步提高人们健康谣言抵制意识,促进有效健康信息的传播提供参考。相关机构可以鼓励人们通过参加健康小组并定期开展健康交流会等方式积极进行健康讨论,促进人们在健康问题上共识的达成,增强其社会资本,从而促使其在线健康辟谣行为的实施;也可通过加大对健康谣言危害的宣传,提高人们对健康谣言的严重性的认知,并提供多种渠道来鼓励人们在面对健康谣言时积极辟谣。

本研究也存在着一定局限性。首先,本研究将最适合在线健康辟谣语境的独立型自我构念纳入研究,而自我构念具有多种类型,未来的研究可以拓展研究语境,进一步探讨更多维度的自我构念所发挥的作用。其次,本研究仅探讨了社会资本对于个人在线健康辟谣意愿的影响,未考虑到这种作用机制是否也会受到不同的辟谣情境(如辟谣时匿名与否)的影响,未来的研究可以对此做进一步的深入探讨,为促进人们积极参与在线健康辟谣、构建良好互联网信息环境提供更为具体的借鉴与参考。