再谈吐蕃告身制度的几个问题

——对《吐蕃告身制度相关问题研究》一文的几点商榷意见

陆离

(南京师范大学历史系 江苏南京 210097)

关于吐蕃告身制度,学界多有研究①主要研究论著有:陈楠,《吐蕃告身制度》,氏著《藏史丛考》,北京:民族出版社,1998年,第149-161页;赵心愚,《吐蕃告身制度的两个问题》,《西藏研究》2002年第1期;赵心愚,《南诏告身制度拭探》,《民族研究》2002年第4期;赵心愚,《格子藏文碑与吐蕃告身制度的几个问题》,《民族研究》2004年第3期,后收入氏著:《纳西族历史文化研究》,北京:民族出版社,2008年,第254—263页;赵心愚,《唐樊衡露布所记吐蕃告身有关问题的探讨》,《中央民族大学学报》2008年第3期;陆离,《大虫皮考-兼论吐蕃南诏虎崇拜及其影响》,《敦煌研究》2004年第1期,后收入氏著:《吐蕃统治河陇西域时期制度研究-以敦煌、新疆出土文献为中心》,北京:中华书局,2011年,第93-113页;陆离、陆庆夫,《关于吐蕃告身制度的几个问题》,《民族研究》2006年第3期,后收入氏著:《吐蕃统治河陇西域时期制度研究-以敦煌、新疆出土文献为中心》,第77-92页;格桑央京,《敦煌文献所见吐蕃时期的告身》,《敦煌研究》2006年第1期;杨铭、索南才让,《新疆米兰出土的一件古藏文告身考释》,《敦煌学辑刊》2012年第2期;陆离,《关于吐蕃告身和大虫皮制度的再探讨——英藏新疆米兰出土古藏文文书Or.15000/268号研究》,《藏学学刊》第14辑,北京:中国藏学出版社,2016年,第1-13页;王东,《敦煌古藏文文献P.T.113号〈大论致沙州安抚论告牒〉小议》,《文献》2016年第3期;王启龙,《吐蕃告身名称流变考》,《民族研究》2016年第4期;陆离,《再论吐蕃告身制度和大虫皮制度的两个问题》,《西藏研究》2020年第4期;陈践,《吐蕃虎皮告身》,《民族翻译》2019年第2期。,2017 年王启龙先生发表论文《吐蕃告身制度相关问题研究》,在前人研究基础上谈了他对吐蕃告身制度的看法①该文载于《学术月刊》2017年第6期。,对笔者颇有启发,但对王先生的一些观点笔者还有不同意见,现提出自己的一些见解,以供学界讨论,求正于方家。

一、吐蕃告身的授予对象

(一)关于吐蕃大论的告身

王启龙先生认为同为吐蕃大论,P.T.1287(第246 行)所载的尚囊(zhang snang)却授予了小银字告身(ngul gyi sug bu chung stsal to//)[1],而据《恩兰·达扎路恭纪功碑》载,赤松德赞授予达札路恭之子孙后代也仅仅是大银字告身(dngul gyi yige chen po)[2],他们与P.T.1288 第57-61 行《吐蕃大事纪年》中记载763 年大论囊热(snang bzher,白宝石文字告身,ke ke ruviyi ge)、大尚·野息(zhang rgyal zigs chen pho,玉[瑟瑟]文字告身,g.yuvi yi ge)、悉东赞(stong rtsan,玉[瑟瑟]文字告身,g.yuvi yi ge)②黄布凡、马德,《敦煌藏文吐蕃史文献译注》,兰州:甘肃教育出版社,2000 年,第37-38,57 页,王启龙文中称论泣藏(blon khri bzang,即论绮力卜藏)获得玉[瑟瑟]文字告身,g.yuvi yi ge,实误。相比,告身等级都相差甚远。故而吐蕃告身制度本身是一个渐趋完善而从来没有真正完善的制度[3]。

实际上恩兰·达扎路恭(stag sgra klu khong)纪功碑并未记载恩兰·达扎路恭所获告身,只记载了其子孙所获告身大银告身,这并非是其本人的告身。P.T.1287(第246 行)记载的尚囊(zhangs nang)是松赞干布(srong btsan sgam po)之父囊日松赞(gnam ri srong btsan)时大臣,官职为论布(blon po,blon por),意为大臣、宰辅[4]。获得小银制品(ngul gyi sug bu chung,直译为小银手,sug也有研究者录为pug,其含义不明,该词可能是phug,意为穿刺,bu 为词缀,pug bu 也无告身之意。陈践先生将ngul gyi pug bu chung译为“嵌有小冰川石之银字告身”,认为这是吐蕃告身的雏形[5],但是此段藏文并无告身之意,告身藏文写作yig gtsang,yi ge,yig,所以此段藏文只能译为“嵌有小冰川石之银制品”),ngul gyi sug bu chung 应该是吐蕃告身的最早雏形,是一种表明身份的银饰,此时(囊日松赞时期)吐蕃还没有文字。到后来松赞干布创立藏文,吐蕃告身制度正式建立,被称为yi ge,yig,yig tshang,含义为文字,吐蕃各级告身上应该分别写有被授予告身者姓名、官职等内容。恩兰·达扎路恭则是赤松德赞(khri srong lde btsan,755-797 年在位)的大臣,担任大内相及大逾寒波(nang blon chen po yo gal vchos pa chen po)[6],其所获告身应该是玉告身(g.yuvi yi ge)。恩兰·达扎路恭与尚囊(zhangs nang)活动年代相差100多年,与尚·野息(zhang rgyal zigs)、论·绮力卜藏(blon khri bzang)是同时代人,都是大论,获得告身也应该相同。所以不能据此认为吐蕃告身制度本身是一个渐趋完善而从来没有真正完善的制度。

(二)吐蕃官员是否人人皆被授予告身?

王启龙先生认为据P.T.1287 载,白兰·野扎列息(恩兰达札路恭)和没庐·墀苏姑木夏二人同样是领兵北征,收归编氓,功绩相当,但是受封告身的却只有白兰·野扎列息。说明吐蕃官员并非人人皆授予告身(以标示官阶身份),吐蕃藏文文献对告身的记载,在与官员的品级对应上毫无规律可言③王启龙,《吐蕃告身制度相关问题研究》,《学术月刊》2017年第6期,第140页,注1。。敦煌吐蕃历史文书P.T.1287《赤松德赞时代的扩张》记载如下:

“/sbrang rgyal sgra zigs kyis/ stod phyogs su drangste/mu yungsu g.yul bzlog nas/lung gi rgyal po nung kog man chad vbangs su bsdus/章·结扎勒西(sbrang rgyal sgra zigs)领兵至兑巧(stod phyogs,上方)之牟庸御敌,龙之国王(lung gi rgyal po)侬廓辖地以下被收为属民。”“vbro khri gzuv ram shags kyis/stod pyogs su drangste/li vbangs su bkug nas dpyav phab bo/没卢·赤苏燃木夏(vbro khri gzuv ram shags)进兵兑巧(stod pyogs,上方),招服于阗(li)为属邦,征派赋税。”[7]

该文书记载赤松德赞时期章·结扎勒西(sbrang rgyal sgra zigs)即所谓白兰·野扎列息征服西域焉耆,当地首领龙王投降④参见陆离,《关于唐宋时期龙家部族的几个问题》,《西域研究》2012年第2期,又载氏著《吐蕃统治河陇西域与汉藏文化交流研究-以敦煌、新疆出土汉藏文献为中心》,北京:社会科学文献出版社,2018年,第296页。,没卢·赤苏燃木夏(vbro khri gzuv ram shags)即没庐·墀苏姑木夏征服西域于阗,都没有记载给他们授予告身,这只是文书记载简略而已,并非说明二人没有告身。恩兰·达札路恭碑记载恩兰·达札路恭子孙被授予大银告身,但并没有记载给恩兰本人授予什么级别告身,王先生认为碑文记载是给恩兰本人授予大银告身①王启龙,《吐蕃告身制度相关问题研究》,《学术月刊》2017年第6期,第140页,注1。,这实际是对碑文内容存在理解错误。并且也不能由此认定此二人(恩兰达札路恭和没庐·墀苏姑木夏)中一人被授予告身,另一人则没有被授予告身,进而认为吐蕃官员并非人人皆授予告身(以标示官阶身份),吐蕃藏文文献对告身的记载,在与官员的品级对应上毫无规律可言。

王启龙先生又称可以大胆地推测,大量的吐蕃官员没有获得告身,最直接的证据就是《敦煌本吐蕃历史文书》记载的几乎都是吐蕃王室及其官僚集团重大的政治军事事件,可是里面记载告身的史料只有四条(其中,P.T.1288 有一条(藏文第57—61行),P.T.1287有三条(藏文第246行;第378行和第385行)[8]。

但是《敦煌本吐蕃历史文书》中《大事纪年》、《赞普传记》等篇章记载的是100 余年中的吐蕃军政大事,而且较为简略,其中只记载了赞普囊日松赞给大臣尚囊(zhangs nang)授予小银手(rngul gyi sug bu chung) ;松赞干布与大臣卫·庞多热义擦卜(dbavs phangs to re dbyi tshab)盟誓,声明在卫氏死后,给其子孙中一人授予黄金告身(gser gyi yi ge)并世袭相承;763年吐蕃攻占河陇,并一度占领长安后,给几名主要大论(blon chen)赐予玉石告身等三件史事[9]。这几件文书不可能将这100余年中出现的每一个吐蕃官员的告身授予情况都逐一记载下来,所以不能由此认定大量吐蕃官员没有获得告身。

王启龙先生还指出吐蕃人物的图像资料主要有唐阎立本《步辇图》;郭里木棺板画;敦煌石窟壁画、绢画;章怀太子墓道西壁壁画客使图;太宗诏令前的松赞干布石像、高宗和武则天乾陵前的论悉曩然、吐蕃大酋长赞婆的石刻像等。这些绘图提供了吐蕃时期冠帽和穿戴的信息,但是均不见有“缀臂前”的“告身”装饰。仅郭里木二号棺板画上的A板“骑马射猎图”上有一男子于上臂部位佩戴纹锦,如同臂章。在装饰作用以外,还起到“标识身份的作用”。[10]此外,樊衡的《河西破贼露布》中提到的被俘吐蕃将领中,有将领三人无告身,赵心愚认为很可能是因为吐蕃王廷的告身诏令尚未到达,他们享有其他的标识和赏赐[11]。王先生认为他们本就不享有告身或许是更为可靠准确的解释②王启龙,《吐蕃告身制度相关问题研究》,《学术月刊》2017年第6期,第143页,注2。。

王先生提到的这些吐蕃人物形象没有佩戴告身可能是因为吐蕃官员佩戴告身需要在特定的场合,而这些图像资料表现的场景为赞普礼佛、吐蕃统治下的吐谷浑人骑马射猎、吐蕃使者觐见唐朝皇帝等,在这些场合并不一定需要人人都佩戴告身。至于吐蕃赞普松赞干布则并无告身,吐蕃大酋长赞婆投降武周政权后被重新授官任用,也没必要佩戴原来的吐蕃告身。对于樊衡的《河西破贼露布》中提到的关于被俘吐蕃将领中有将领三人无告身的原因,赵心愚先生的解释是完全有可能发生的情况,这三人也可能还获得虎皮制品以表明职官等级,并且其告身也并未被唐军在战争中获得,只是唐人对此并不理解,只是记载了在战争中获得其告身的被俘吐蕃将领的告身。所以这些情况不能说明大量吐蕃官员没有被授予告身。

二、吐蕃告身制度是否比较混乱?

(一)《第吴宗教源流》《贤者喜宴》中关于吐蕃告身的记载

王启龙先生指出成书于12世纪中期的藏文史籍《第吴教法源流》(即《第吴宗教源流(rgya bod kyi chos vbyung rgyas pa)》)与成书于16 世纪的藏文史籍《贤者喜宴》对吐蕃告身的叙述实际上基本一致,唯一不同的是前者的“银告身(dngul gyi yi ge)”和“黄铜告身(ra gan gyi yi ge)”分别对应于后者的“大银文字告身(dngul gyi yi ge chen po)”和“小银文字告身(dngul yig chung ba)”[12]。另外他又指出二者还存在一些差异,比如:skuvi sngags mkhan(持咒者、御前密咒师)在《贤者喜宴》里列为第七等大银告身,《第吴教法源流》里则列为第一等大玉告身;yab vbangs rus drug(父系六族)《贤者喜宴》列为第九等青铜告身(大熟铜),《第吴教法源流》则列为第八等黄铜告身(小银),后者高一层级;《贤者喜宴》将mthovi so kha srung ba(保卫边境哨卡者、镇守边关的官员)和sku mkhar gyi rtse rje/srung sogs(守城官员)分别列入黄铜告身与小银文字告身,而《第吴教法源流》则将它们列入大银文字告身,也高一个层级。《贤者喜宴》将stod smad[gnyis]kyi dbang blon(上下部臣僚、高低级权臣)列第七等大银告身,而《第吴教法源流》则将其列为第五等大颇罗弥告身(大金饰银),相差两级。而在《第吴教法源流》中,bkav yo vgal vchos pa(大噶伦)既被列入了第二等小玉告身(小瑟瑟),又被列入了第三等大金告身之中,自相矛盾。所以《贤者喜宴》和《第吴教法源流》这两部学术界公认的、对告身记载最详备的藏文历史文献本身,在告身授予对象方面并不完全一致,彼此差异颇多,且无规律可循。[13]

实际上成书于12世纪《第吴宗教源流》中关于告身的记载时间在前,其史料来源较早,但存在一些错误,其原因在于当时距离吐蕃王朝灭亡已经200余年,这些资料在流传过程中已经产生了一些错讹缺失。成书于16世纪的《贤者喜宴》中关于吐蕃王朝告身制度的记载主要源自《第吴宗教源流》[14],但作者巴卧·祖拉陈瓦(dpav bo gtsug lag vphreng ba)对此书中错误进行了一些修正,还根据其他一些史料重新对《第吴教法源流》记载的不同等级告身所授予对象进行调整修正,使其更具逻辑性和条理性,没有自相矛盾之处,如该书中bkav yo vgal vchos pa(大噶伦)就被列入大金告身(gser yig chen po)而不再被列入其它级别告身[15]。所以《贤者喜宴》、《第吴教法源流》中关于吐蕃告身的记载都是研究吐蕃告身制度的重要文献,它们彼此有差异,但并非无规律可循,对其内容真实性和准确性的鉴别必须和吐蕃时期的其它有关史料结合起来进行辨析考证。

(二)吐蕃告身制度是否比较混乱?

王先生指出英藏敦煌藏文文书ITJ1262(vol 56 foll 72a)《争夺新扎城千户长官职之诉讼文》中记载吐谷浑千户长职位所授告身就比较混乱,有“小金字告身传三代gser chungu sum rgyus du gnang”(第2行)、“大银字告身dngul ched po”(第33 行)、“金字告身gser”(第36行)、“金字告身传三代gser nyi ribsgsum du gnang ba”(第45行)、“金字告身传三代gser rgyud gsum”(第48行)等记载①参见陈践践:《争夺新扎城千户长官职之诉讼文》,《中国藏学》2004年第3期,第119-125页;王启龙,《吐蕃告身制度相关问题研究》,《学术月刊》2017年第6期,第140页,注5。。

实际上本件文书残损较多,现存内容大部分地方都有缺损,文书后半部分也已缺失,所以文书内容并不完整,文书内容涉及吐谷浑千户长告身,“小金字告身传三代gser chungu sum rgyus du gnang”(第2 行)、“金字告身gser”(第36 行)、“金字告身传三代gser nyi ribs gsum du gnang ba”(第45 行)、“金字告身传三代gser rgyud gsum”(第48行)是指同一事情,指吐谷浑千户长告身(金字告身)一直由该家族祖孙三代相传,其他们都相继担任该吐谷浑部落千户长。至于“大银字告身dngul ched po”(第33行)与“金字告身传三代gser nyi ribs gsum du gnang ba”之事是怎样一种关系,由于文书现存内容并不完整,缺失不少,故还不得而知,不能据此认为吐谷浑千户长职位所授告身就比较混乱,史料所载告身等级的追加和告身的世袭也没有任何规律可循。

王先生又称法藏敦煌藏文文书P.T.1089《大蕃官吏呈请状》记载,唐人官员杜大客、安本义、阎本、索播公和李布华、康塞堂等分别加赐告身;加赐告身的规定本身即已表明至少部分告身是一种荣誉性标志而非象征官职地位的章饰。授予或加赐告身,在文书中比较频繁,考虑的因素很多,有赖(吐蕃或非吐蕃)地方(吐蕃、苏毗部落、通颊和吐谷浑部落以及南山部族)的不同决定告身差异,比较凌乱,没有一以贯之、极其严格的标准②王启龙,《吐蕃告身制度相关问题研究》,《学术月刊》2017年第6期,第146页,注6。。

关于所谓P.T.1089《大蕃官吏呈请状》中记载的南山部族,在该件藏文文书中记为lho bal,实为河陇地区被吐蕃征服的汉人、回鹘人等民族,直译为边鄙蛮貊,并非仅指当时活动在河西走廊祁连山中的汉代小月氏人后裔南山部族,但南山部族也可能被包括在lho bal内。在吐蕃统治下的河陇等地区,lho bal(边鄙蛮貊)的地位要低于吐蕃(bod)、孙波(sum,亦即苏毗)、吐谷浑(vasha)、通颊(mthong kyab)等部族③陆离,《关于敦煌文书中lho bal、南波、南山》,《敦煌学辑刊》2010年第4期,又载氏著《吐蕃统治河陇西域与汉藏文化交流研究:以敦煌、新疆出土汉藏文献为中心》,第303-316页。。P.t.1089《大蕃官吏呈请状》记载:“/do stag skyes rgyavi to dog dang bod kyi rtse rjevi/zlar bskos te/vphra men gyi yi ge chungu snga yod pa las/thugs pags mdzad de/na cig gi bstod nas/ phra men gyi yi ge ched po stsal// an bun yig to dog vog pon du bskos te/thabs ra gan gyi yi ge yod pa las/ngovi tshe thugs pags mdzad nas/ra gan gyi yi ge ched po byin no//任命杜大客(do stag skyes)为汉人都督及吐蕃节儿之辅佐(rgyavi to dog dang bod kyi rtse rjevi zla),从前领有小颇罗弥告身(vphra men gyi yi ge chungu),圣上明鉴,晋升一级,赐大颇罗弥告身(phra men gyi yige ched po)。任命安本义(an bun yig)为副都督(to dog vog pon),从前领有黄铜告身,今因褒扬年功,圣上明鉴,升为大黄铜告身。……

sde/gcig gi dpon sna bskos pav//yem pheng stong zlar bskoste/thab ra gan gyi yi ge chu ngu dbang ba/snga na ra gan gyi yi ge chungu mchis pa las/thugs/pags mdzad de/ngovi tshe na cig bstod de/ra gan gyi yi ge ched po byin no//一【千户】部落(sde gcig)【成员】之官职任命情况【如】下:任命阎本为(yem pheng)副千户长(stong zla),虽然【其位阶】与小黄铜告身相当,但因从前已领有小黄铜告身,圣上明鉴,褒扬年功,授予大黄铜告身。”“sag pho sngon to dog/gi rgyud lags pas/rjesu thugs pags mdzad de//spyivi kyi khral pon ched po bskoste/ gtsang chen rkyen gyi bya dgav zhig byin no/ 任命索播公(sag pho sngon)为总大收税官(spyivi kyi khral pon ched po),因其系昔日都督门第,圣上明鉴于此,【参照以上做法】,授予相当大藏(gtsang chen)之位,予以褒美。”“/li pu hwar spyivi zhing pon ched po bskoste/thabs gtsang chen mchis pa/ thugs pags mdzad de/gtsang chen rkyen gyi bya dgav zhig stsal/任命李布华(li pu hwar)为总大营田官(spyivi zhing pon ched po),虽已有大藏之位,圣上明鉴,赐予相当大藏之褒美。”“/sde gcig gi dpon snar bskos pav khang sevu tam stong zlar bskos te/thabs ra gan gyi yi ge chungu dbang ba las/ngos tshe thugs pags mdzad//nas/na cig gis bstod de/ra gan gyi yi ge ched po byin no/[另]一[千户]部落[成员]之官职任命情况[如下]:康塞堂(khang sevu tam),任命为副千户长(stong zla)。[作为相应位阶],授予小黄铜告身,但察及年功,褒奖一级,授予大黄铜告身。”①参见杨铭,《吐蕃统治敦煌与吐蕃文书研究》,北京:中国藏学出版社,2008年,第44-45,59-60页;陈践,《敦煌吐蕃文献选辑·社会经济卷》,北京:民族出版社,2013年,第229-228,403-404页;《法藏敦煌藏文文献》第10册,上海:上海古籍出版社,2009年,第320页。

这些被加赐告身的敦煌汉人官员本身排位顺序并未发生变化,给他们加赐的告身等级也从高到低依照其排位进行,这是因为820年敦煌汉人部落地位提高,由普通民户部落成为军事部落,当时成立了阿骨萨(rgod sar)、悉董萨(stong sar)两个汉人军事部落,所以汉人官员的告身级别也得以提高,表明敦煌汉人官员身份的上升。吐蕃对被其征服的民族首领授予较高级别告身,但是他们的实际地位仍然在告身级别较低、管理这些被征服民族(lho bal,边鄙蛮貊)的吐蕃人官员之下,即所谓字高位卑。如敦煌汉、藏文书P.T.1089《大蕃官吏呈请状》、ДΧ.1462+P.3829号《吐蕃论董勃藏修伽蓝功德记》就记载吐蕃敦煌第二号军政长官节儿监军(rtse rje spyan)告身为大鍮石告身,即大黄铜告身,而其下级官员敦煌汉人都督(to dog)的告身则为大颇罗弥告身(phra men gyi yi ge ched po),即大金间银告身②杨铭,《吐蕃统治敦煌与吐蕃文书研究》,第44-45页;陆离,《吐蕃统治河陇西域时期制度研究:以敦煌、新疆出土文献为中心》,第28页。,这也显示了一定的民族压迫性。对于吐蕃官员来说告身就是象征官职地位的章饰,吐蕃政权授予官员告身是有一套严格标准的。

三、吐蕃告身的作用

(一)吐蕃告身与命价

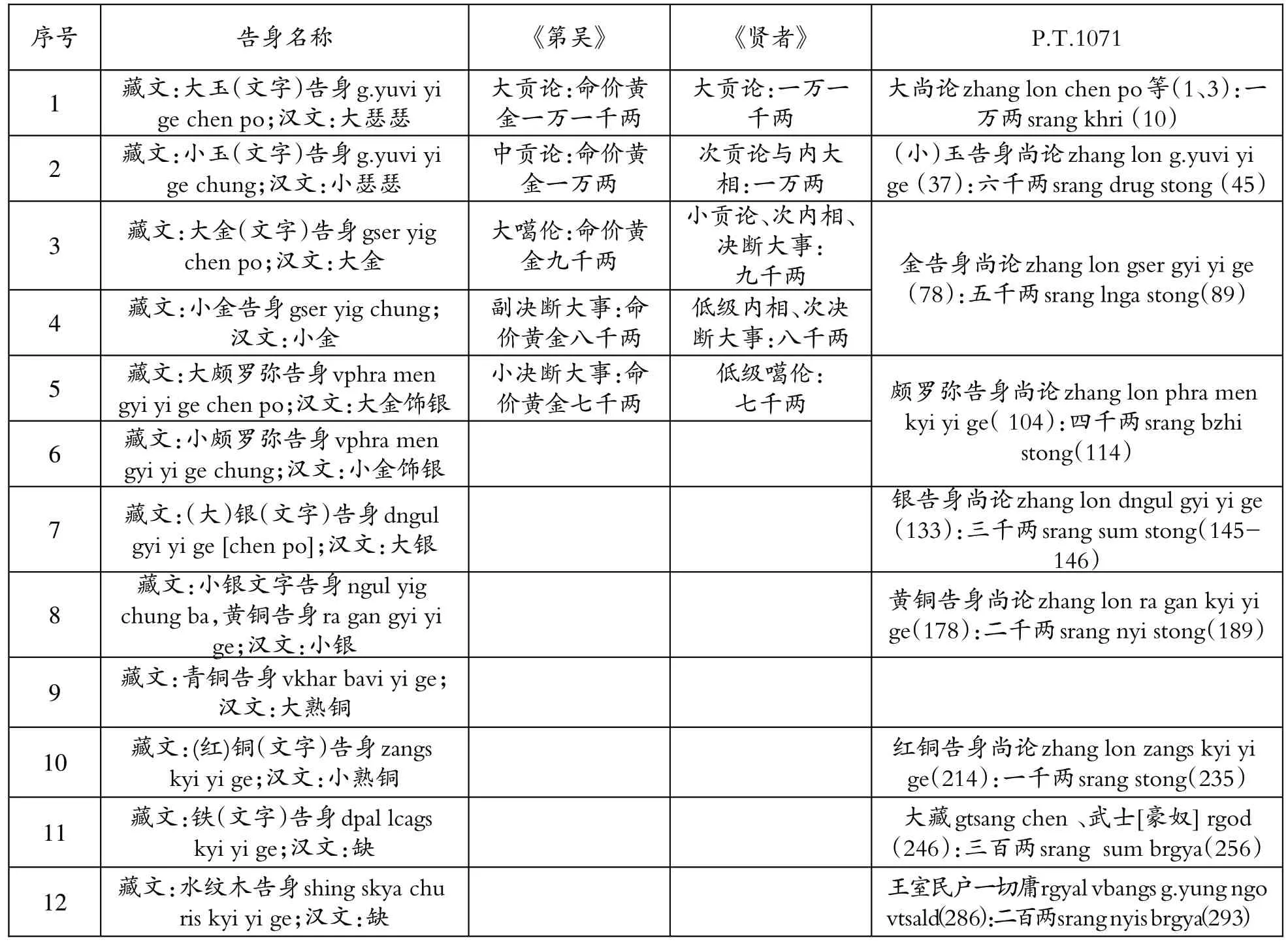

王启龙先生在文中列出《第吴教法源流》(即《弟吴宗教源流(rgya bod kyi chos vbyung rgyas pa)》)、《贤者喜宴(mkhas pavi dgav ston)》、敦煌藏文文书P.T.1071《狩猎伤人律》中赔命价进行对比,现将其列表转引如下(其对表中内容的注释也基本加以转引):

王先生认为如上表中所示,如果是官僚阶层获得不同的告身等级,似乎也享有相应的特权并旁及自己的亲属;但是,这种对应关系也是杂乱无章的,《贤者喜宴》与《第吴教法源流》只记载了最上面五个等次告身的赔命价(两者比较一致,因为前者沿袭了后者的史学传统),而P.T.1071 却记载了九种告身命价,它们之间根本没有办法有逻辑严密的对应关系。我们如何可能依据一套极不严密的告身命价体系来说明,告身系统就是一套另类的标注官员等级的系统呢?[17]

实际上我们目前能够见到的吐蕃史料中最为可靠的部分是吐蕃时期金石碑铭和敦煌、新疆出土吐蕃统治河陇西域时期藏汉文献的记载,其次较为可靠的部分是唐宋时期汉文吐蕃史料(这些史料来源于出使吐蕃的唐朝使臣、与吐蕃交战的唐朝将领的记述,但由于语言文化隔阂,存在一些讹误[18]),接下来才是12世纪以后藏传佛教后弘期藏文教法史籍的有关记载,使用时必须先对它们进行考证鉴别,辨别真伪,剔除舛误,然后才能加以采用。因为吐蕃王国灭亡于9世纪后期,后弘期藏文教法史籍的记载虽然有所依据,但是毕竟距吐蕃王国灭亡已经过去300余年,这些史料在流传过程中必然会发生一些缺失和讹误。撰写制订时间在吐蕃统治敦煌时期(786-848 年)的敦煌藏文文书P.T.1071《吐蕃狩猎伤人律》记载了从大尚论到普通平民的九种告身命价,其内容是真实可信的,有观点认为其制定的具体时间在唐前期[19],它正好说明吐蕃王国告身系统就是一套另类的标注官员等级的系统。其规定的赔命价以两为计量标准,未标明是什么物质,根据敦煌新疆出土吐蕃文献来看应该是白银,当时吐蕃统治区域普遍使用白银,以两为计量单位[20]。撰写于12 世纪中后期的《第吴教法源流》记载吐蕃赔命价以黄金为计量标准,显然有误,所以后来撰写于16世纪的《贤者喜宴》作者对之进行了修正。至于《第吴教法源流》所记最上面五个等次告身的赔命价有可能是曾在吐蕃王国某一时期施行过,P.T.1071记载大尚论(zhang lon chen po)赔命价最高为一万两,《第吴教法源流》载明大贡论亦即大论赔命价最高为黄金一万一千两,二者在两数上比较接近。但《第吴教法源流》对吐蕃赔命价的记载并不完整,只记载最高五个等次告身的赔命价,这并不表明其他告身等级没有赔命价,而且该书记载吐蕃赔命价以黄金两数计算则明显有错误。

表1 告身与命价对照表

(二)吐蕃告身是否只是一种对贤者的褒奖机制?

《第吴教法源流》(即《弟吴宗教源流》)中记载有六标志,后来也被《贤者喜宴》沿袭:

“phyag rgya drug la/bkav rtags kyi yi phyag rgya sgrom bu/khroms rtags kyi phyag rgya ru mtshon /yul rtags kyi phyag rgya sku mkhar/chos rtags kyi phyag rgya lha khang/dpav rtags kyi phyag rgya stag gzig/mdzangs rtags kyi phyag rgya yig tshang dang drug go/所谓六标志是:宣布命令者的标志是印匣;军镇的标志为军旗;地方的标志为城堡;佛法的标记为庙宇(拉康);勇士的标志为虎豹皮战袍;贤哲的标志为告身。①弟吴贤者(mkhas pa ldevus)著,《弟吴宗教源流(rgya bod kyi chos vbyung rgyas pa)》藏文版,拉萨:西藏人民出版社,1987年,第270页;参见弟吴贤者著,许德存译,《弟吴宗教源流》,拉萨:西藏人民出版社,2013年,第131页。

王启龙先生认为吐蕃统治者为其治下的各类人等规定了各自的标签(phyag rgya),以为各自拥有的特权或荣誉标记,印匣是宣布命令者的荣誉标志;军旗是军队(军镇)的荣誉标志;城堡是地方的荣誉标志;庙宇(拉康)是佛法的荣誉标记;虎豹皮战袍是勇士的荣誉标志;告身是贤哲的荣誉标志。这体现了吐蕃王朝统治有方,以各种标志激励或奖挹不同人群,使其各得其所,天下井然有序,可以说是吐蕃统治者高明之处[21]。但实际上这六种标志中,宣布命令者、军队中的将领士兵、寺院的僧侣②《贤者喜宴》记载僧官被授予银告身(巴卧·祖拉陈瓦著,黄颢、周润年译注,《贤者喜宴-吐蕃史译注》,第36页)。普通僧尼则被授予木质水纹告身“牌子”,参见陆离《关于吐蕃统治敦煌户籍制度的几个问题》,《中国经济史研究》2013年第4期,又载氏著《吐蕃统治河陇西域与汉藏文化交流研究:以敦煌、新疆出土汉藏文献为中心》,第171-179页。、地方的官员和百姓都各自拥有不同级别告身,所以不能说吐蕃统治者为其治下的各类人等规定了各自的标签(phyag rgya),以为各自拥有的特权或荣誉标记,其中告身为贤哲所专享,别的人等则没有告身。

王先生又指出在P.T.1287中,赤松德赞对大论芒热达赞和民庶勇士的奖挹就不同,前者获得如意宝告身(nor bu rin po chevi yi ge),后者获赐虎皮牌(stagi thug bu)。因为前者贤良敏明(vdzangs shing mkhas),后者英勇善战(dpav ba)。所谓“贤者、贤哲”(vdzangs,mdzangs)即为官者要全心全意效忠吐蕃王庭、竭尽全力维护王权统治,并且建有功业者才能获得告身;至于普通百姓和兵士,一定是服服帖帖、逆来顺受的顺民和不顾生死、作战英勇的兵士,可以被统治者树立为普通老百姓和士兵行为典范的人,才能获此“殊荣”[22]。

如意宝告身(nor bu rin po chevi yi ge)即宝石告身、玉石告身,所谓虎皮牌(stagi thug bu),其含意实际是虎皮制品,藏文thug bu为果实之意,可引申为制品。吐蕃虎皮制品有不同规格等级,如虎皮袍、大小虎皮鞍鞯、虎皮上衣、虎皮裙等,这是吐蕃的一种典章制度,与吐蕃告身制度性质相近。吐蕃政权将虎皮制品授予立有军功者,获得虎皮制品者随即获得官员身份,吐蕃虎皮制品级别与告身级别有相对应之处,吐蕃官员应是将所获告身等级和虎皮制品等级相加进行排位[23]。吐蕃官员本身就具有相应等级的告身,如果政绩突出,即为贤哲(vdzangs,mdzangs),则可以加授告身并升职。敦煌文书记载吐蕃统治敦煌时期当地户籍和牲畜勘检工作由佥牟使(khram pa,意为简牍官,牌子官,也被称为算使)负责,P.t.1089《吐蕃官吏呈请状》记载该职官在吐蕃姑臧(mkhar tsan,即凉州)节度使(khrom)衙署设置,该职官在吐蕃河陇等地其它节度使(khrom)衙署也有设置。敦煌汉文文书出现的佥牟使则来自瓜州节度使衙署,具体负责勘检敦煌、瓜州等地官府颁发给当地居民的木质告身——“牌子”,检核人口,即所谓“勘牌子”,“牌子”即木质水纹告身,敦煌居民人人都有,是其身份证明,在汉文文书中被称为“依牌子”,《弟吴宗教源流》、《贤者喜宴》也记载平民告身为木质水纹告身③陆离,《关于吐蕃统治敦煌户籍制度的几个问题》,《中国经济史研究》2013年第4期,又载氏著《吐蕃统治河陇西域与汉藏文化交流研究-以敦煌、新疆出土汉藏文献为中心》,第171-179页。弟吴贤者著,阿贵译注,《弟吴宗教源流(吐蕃史)译注(三)》,《西藏研究》2018年第6期,第16页;弟吴贤者(mkhas pa ldevus)著,《弟吴宗教源流(rgya bod kyi chos vbyung rgyas pa)》藏文版,第256页。。所以告身乃吐蕃官员和普通百姓人人都拥有的身份标志,并非只是一种对贤者的褒奖机制,对政绩、才能突出的贤者可以加赐高级别告身,并授予相应官职。

王启龙先生认为从大量的藏文文献记载来看,我们可以从语言学角度初步断定,告身不是官章饰,几乎所有的吐蕃告身史料,用的动词都是“赐予”或“奖赏” stsal/stsalde/stsal de/stsald/stsal to/[赐给、授予]或bstod[歌颂、赞扬、褒奖]等等),而不是任命或封授[24]。

但是需要指出的是被吐蕃政权“赐予”或“奖赏”告身者,就具备了官员身份。P.T.1089 号文书《吐蕃官吏呈请状》第14-15 行记载姑臧节度使(mkhar tsan khrom)衙署官员有吐蕃、孙波(苏毗)的小千户长,下面是通颊和吐谷浑之小千户长,在该职官之下为无官职的红铜告身者(zangs pa sug stong)和授虎皮鞍鞯者(stag zar can pa),第40 行记载姑臧节度使衙署官员有红铜告身官吏者(zang pa sna la gtogs pa)。第41 行记载姑臧节度使衙署官员有授虎皮鞍鞯者(stagi zar can pa)与无官职[红铜告身]者([zang pa]sna la ma gtogs pa)。[25]所以告身就是官章饰。而P.T.1089《吐蕃官员呈请状》第34行记载:“/rgyavi dpon sna bod las bskos pavi sug pa dpe phyag rgya can vchang pa/唐人之官员,从吐蕃人中持有封印告身者委派”[26]前面已经指出sug pa是指告身,是告身的一种异写形式,源自早期吐蕃告身之雏形名称,sug pa直译为“手”。所以并非有官职者中的一部分人才有告身,而是有一定级别告身者就可以被任命相应官职,获得一定级别告身者就具有了官员身份。所以王先生的这一观点不能成立。

总之吐蕃之告身对官员来说就是官之章饰,对平民百姓来说就是身份标志,吐蕃给各级官员和平民百姓普遍授予不同质地等级的告身,并对被其征服的河陇西域等地民族首领授予较高等级告身但其实际地位仍然较低的做法就是为了显示尊卑等级,维护统治秩序。吐蕃告身制度是吐蕃政权的一项重要政治制度,在巩固和维护吐蕃政权在本部和河陇西域等占领区统治过程发挥了很大作用。该制度是吐蕃民族的传统习俗与唐朝告身和官品服饰制度相结合的产物,是吐蕃典章制度的有机组成,也是吐蕃文明的代表,有一个逐步发展完善的过程,并非是一个极不严密和杂乱无章、从来没有真正完善的制度。对于不同历史时期关于吐蕃告身制度的藏汉史料记载应该首先对其可靠性加以分析鉴别,区别对待,分清真伪,剔除舛误,然后再有选择地加以使用,而不应该不加考辨就全部都加以使用,从而得出吐蕃告身制度是极不严密和杂乱无章、没有一套严格标准的制度的结论。