契丹—辽细腰鼓与大鼓文图考辨

原 媛(沈阳音乐学院 音乐教育学院,辽宁 沈阳 110818)

无论是由北狄乐发展而来的鼓吹乐,还是明清时代说唱音乐中所出现的“南弹北鼓”,无不彰显北方民族自古以来对鼓乐的天然钟爱,曾经生活在中国北方大地的契丹人也不例外。辽太祖耶律阿保机于公元916 年立国号为契丹,后改为“辽”,公元1125 年被金国所灭,共存二百余年。契丹是在中国历史上为数不多的几个建立了政权的少数民族。随着辽政权的覆灭,契丹这个民族也逐渐融入其他民族。在其所留存稀少的音乐史料与文物中,鼓乐器占比非常大,尤其是细腰鼓与大鼓最常见。在辽代乐舞图像中,还会经常出现这两种鼓合奏的场面。它们在今天北方民族音乐中仍是极具特色的乐器:如朝鲜族歌舞中使用的长鼓属于细腰鼓,东北地区民间盛行的秧歌必用的伴奏乐器是大鼓。由此,引发了笔者对契丹—辽细腰鼓和大鼓探究的思考。

一、契丹—辽细腰鼓与大鼓文图考证

(一)《辽史·乐志》中的细腰鼓与大鼓

在《辽史》《契丹国志》《全辽文》等辽代相关古籍中都有对契丹鼓乐器的记载,其中《辽史· 乐志》最为集中和全面。该文献所记录的辽时期的雅乐、大乐、散乐、鼓吹乐、横吹乐等几类音乐中均出现了不同种类的鼓,包括建鼓、鼗、毛员鼓、连鼗鼓、杖鼓、第二鼓、第三鼓、腰鼓、大鼓、掆鼓、羽葆鼓、节鼓、小鼓等十余种。根据细腰鼓 “广首纤腹”[1]628的特点可得知,在这十余种鼓里面,鼓身中部造型纤细的毛员鼓、杖鼓、第二鼓、第三鼓、腰鼓均属于细腰鼓类的乐器。《辽史· 乐志》所提到的细腰鼓与大鼓,便是本文主要的研究对象。

1.契丹—辽之细腰鼓

在《辽史·乐志》的大乐、散乐中均出现了细腰鼓类乐器。

《辽史· 乐志》载,辽国音乐中“用之于朝廷,别于雅乐者谓之大乐”。[2]983所以,大乐应属辽代宫廷的燕乐,它继承了隋唐燕乐的传统,在宫廷朝贺、宴飨等场合使用。又载,“辽国大乐,晋代所传。杂礼虽见坐部乐工左右各一百二人……玉磬、方响、搊筝、筑、卧箜篌、大箜篌、小箜篌、大琵琶、小琵琶、大五弦、小五弦、吹叶、大笙、小笙、觱篥、箫、铜钹、长笛、尺八、笛、短笛。以上皆一人。毛员鼓、连鼗鼓、贝。以上皆二人……”[2]984-986可见,辽国大乐庞大的乐队中出现了细腰鼓类乐器——毛员鼓,且大乐中毛员鼓可与连鼗鼓、磬、方响、筝、筑、箜篌、琵琶、笙、筚篥、箫、笛等多种乐器合奏。

“今之散乐,俳优、歌舞杂进,往往汉乐府之遗声”,[2]989说明辽代散乐继承了中原汉文化传统,它包括器乐、歌舞、百戏等众多的表演内容。史书记录的辽代散乐乐器有“觱篥、箫、笛、笙、琵琶、五弦、箜篌、筝、方响、杖鼓、第二鼓、第三鼓、腰鼓、大鼓、鞚、拍板”。[2]991这里的杖鼓、第二鼓、第三鼓、腰鼓皆属细腰鼓家族。在散乐中细腰鼓也可与觱篥、箫、笛、笙、琵琶、五弦、箜篌、筝、方响等乐器合奏。这几种细腰鼓出现在散乐中,体现了它们的俗乐性。

2.契丹—辽之大鼓

根据以上关于散乐的引文可见,散乐中除细腰鼓,还出现了大鼓的身影。此外,在辽代鼓吹乐中,更是大量使用了大鼓。鼓吹乐作为古代的一种军乐,乐队由打击类和吹管类乐器组成,具有气势宏大的特点。《辽史· 乐志》中为我们描述了一支庞大的鼓吹乐队:“鼓吹乐,一曰短箫铙歌乐,自汉有之,谓之军乐……前部:鼓吹令二人,掆鼓十二,金钲十二,大鼓百二十,长鸣百二十,铙十二,鼓十二,歌二十四,管二十四,箫二十四,笳二十四。后部:大角百二十,鼓吹丞二人,羽葆十二,鼓十二,管二十四,箫二十四,铙十二,鼓十二,箫二十四,笳二十四……”[2]992,993这段文字显示,辽代鼓吹乐队人数五百有余,且乐队中也出现了多个种类的鼓,分别是“掆鼓十二”“大鼓百二十”“羽葆十二”“鼓十二”。其中大鼓数量最多,有一百二十面,在乐队中是营造气氛的重要乐器。根据这些数据可以想象辽代鼓吹乐乐队演奏时的震撼场面。大鼓出现在散乐与鼓吹乐中,体现了这件乐器不仅具有俗乐性,而且还具有军乐性。

以上资料证明,契丹—辽时期大乐、散乐、鼓吹乐都大量使用了细腰鼓和大鼓。但在《辽史·乐志》中,我们仅能看到有关这些鼓的文字记载,却无法知晓其具体形制。幸运的是笔者通过查对,在北宋陈旸所著的《乐书》中找到了这些鼓的相关图文信息。北宋和辽是11 世纪中国南北并存的两个政权,《乐书》与《辽史》分别记录了这两个朝代的音乐历史文化。将两部古籍进行图文对比互证,可对契丹—辽细腰鼓与大鼓的名称及形制作进一步的考证。

(二)《辽史·乐志》与陈旸《乐书》对契丹细腰鼓和大鼓的文图并证

《乐书》是一部写于北宋时期的音乐百科全书,其作者陈旸曾官至礼部侍郎。崇宁二年(1103),陈旸将其耗时二十余载所编写的《乐书》二百卷进献宫廷。此书论述了十二律、五声、八音、历代乐舞、杂乐、百戏等内容。对隋唐和北宋的雅乐、俗乐、胡乐中的乐器均有详尽说明。更难得的是书中附有大量乐器图像,这种图文并茂的音乐著作在当时极为少见。陈旸的《乐书》成书于北宋晚期,而契丹建立的辽代(907—1125)正与北宋(960—1127)并存于同时期,且契丹—辽是一个大量吸收中原文化的少数民族政权。因此,《乐书》中的乐器图像对契丹鼓文化研究具有重要参考价值。特别是书中还专列出了胡部乐器,其中记录了大量汉唐以来由西域及北方少数民族传来的乐器,为我们研究契丹鼓的形制提供了更多的素材。

1.契丹—辽细腰鼓类鼓乐器形制考

(1)毛员鼓

《辽史· 乐志》中大乐所提到的毛员鼓,唐代古籍便有关于它的记载。毛员鼓曾出现于隋唐燕乐中,五代及宋辽时期宫廷乐队对其仍有沿用。陈旸《乐书》乐图论的胡部八音革类乐器中,留下了关于它珍贵的图像(如图1)。与《乐书》中其他细腰鼓图像对比,再参考唐代燕乐资料,可知毛员鼓鼓身形制略显短小。图下所配文字说明了毛员鼓的出处为“扶南、天竺之乐器也”。[1]624或许是因为毛员鼓除了具有鼓身中段较细这一细腰鼓的特点外,并无太多其他明显特征,因此,辽代之后,毛员鼓的名称逐渐消失。[3]

图1.《乐书》中的毛员鼓[1]624

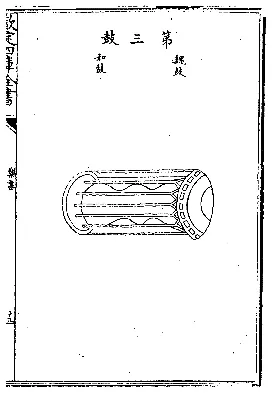

(2)第二鼓、第三鼓

《辽史·乐志》提到散乐中出现了第二鼓、第三鼓两个名称,但关于其形制与源流再无它说。这两个鼓到底是什么样子,一直令人困惑。在翻阅《乐书》过程中,笔者惊喜地发现了与其相关的文字与图像。在《乐书》卷一百二十七胡部八音革之属中绘有“第一鼓、第二鼓、第三鼓”。其中,第二鼓、第三鼓两鼓造型独特(如图2、图3)。它们最大的特点是不像普通的细腰鼓那样只有鼓身中间一段纤细,而是鼓身中部呈波浪形,出现了两段纤细的部分。图后附文字写道:

图2.《乐书》中的第二鼓[1]628

图3.《乐书》中的第三鼓[1]628

昔苻坚破龟兹国,获羯鼓,(革皆)鼓,杖鼓、腰鼓,汉魏用之,大者以瓦,小者以木,类皆广首纤腹,宋萧思话所谓“细腰鼓”是也。唐有正鼓、和鼓之别,后周有三等之制。右击以杖,左拍以手,后世谓之杖鼓、拍鼓,亦谓之魏鼓。每奏大曲入破时与羯鼓、大鼓同震作,其声和状而有节也……今契丹拍鼓,如震鼓而小。[1]628

至此,结合这段文字,加上书中所附图像,我们终于可以找到并理清了《辽史·乐志》中一直令人困惑的“第二鼓、第三鼓”的名称由来及形制,得出结论如下:“第一鼓、第二鼓、第三鼓”属于汉以来的细腰鼓类乐器;到了五代后周时期有了“三等之治”,所以被称为“第一鼓、第二鼓、第三鼓”;加之《乐书》在 “第二鼓、第三鼓”插图中还标有“和鼓、魏鼓”字样,所以,“第二鼓、第三鼓”应为唐代的和鼓,宋代称作魏鼓;若比较第二鼓和第三鼓之不同,如图显示,第三鼓比第二鼓体积略小。

(3)杖鼓与腰鼓

杖鼓和腰鼓常被混淆。上段引文在说明第二鼓、第三鼓的同时,也言简意赅地说明了杖鼓与腰鼓两种鼓的名称与形制。从中可知,杖鼓、腰鼓在汉魏时期已出现,它们形制皆“广首纤腹”,故被称作“细腰鼓”。书中还附有腰鼓图像(如图4),清晰地展现了腰鼓的形制,但该书中并未出现杖鼓图像。不过根据文中所述 “右击以杖,左拍以手,后世谓之杖鼓、拍鼓……今契丹拍鼓,如震鼓而小”,可推断出契丹—辽杖鼓与震鼓相似,而《乐书》中又恰好有震鼓图像。依此,我们便可大致确定杖鼓的形制如图5 中的震鼓。对比图4 与图5,还可发现宋辽时期的腰鼓与杖鼓形制基本一致,应只是不同时期和不同地区对其称呼不同而已。

图4.《乐书》中的腰鼓[1]628

图5.《乐书》中的震鼓[1]628

《乐书》中曾有两处提到腰鼓的材质,如俗部土之属中记有“腰鼓之制,大者瓦,小者木,皆广首纤腹”[1]694,说明其材质特点是大的用陶土烧制,小的用木制成。胡部木之属中再次提到:“腰鼓之制,非特用土也,亦有用木为之者矣。”[1]660随后,还介绍了腰鼓的音色:“土鼓,土音也;木鼓,木音也。其制虽同,其音则异。”[1]660关于文中提到的瓦制细腰鼓,今北京故宫博物院藏鲁山窑花瓷细腰鼓便是有力实证。

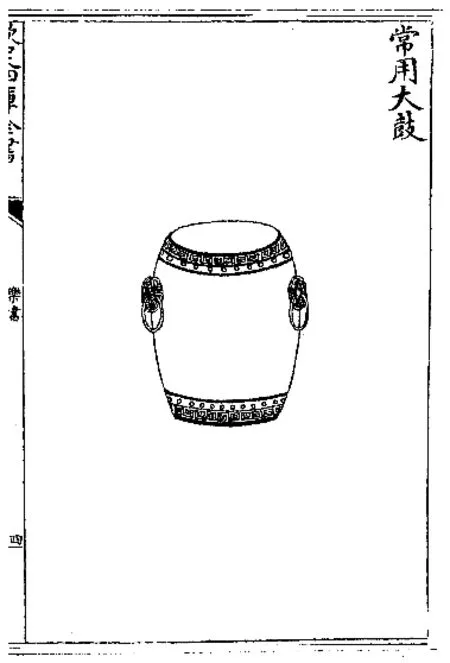

2.契丹—辽大鼓形制考

《辽史·乐志》的散乐、鼓吹乐中均有大鼓出现。尤其是在鼓吹乐中,大鼓有“百二十”之多,用来营造强大气势。《乐书》中列举了多种不同的大鼓,包括大鼓(图6)、常用大鼓(图7)、枹鼓(图8)、教坊鼓(图9)等。从图像上看,这几种大鼓在鼓身主体形制上无太大区别,只是在图案、底座等细节装饰略有不同。

图6.《乐书》中的大鼓[1]704

图7.《乐书》中的常用大鼓[1]705

图8.《乐书》中的枹鼓[1]705

图9.《乐书》中的教坊大鼓[1]705

陈旸在《乐书》乐图论俗部革类乐器中,清晰地描述了宋代大鼓尺寸大小、鼓身图案、发展历史等信息。“后世大鼓,古鼖鼓也,其制长八尺。《唐六典》曰‘凡大驾鼓吹并朱漆画之’是也……今太常鼓吹奏严用之……”[1]704这具体提供了大鼓尺寸数据为“长八尺”。“大驾”是黄帝出行用的规模最大的仪仗队,这种高规格乐队所用的大鼓要“朱漆画之”。《乐书》中大鼓和教坊鼓的鼓身绘有神龙祥云图案,下置鼓座将鼓架起。常用大鼓和枹鼓则是在鼓身侧面有两耳或多耳,看上去可能是便于抬起大鼓所用,但其鼓身并没有像大鼓与教坊鼓那样华丽的图案。常用大鼓图后文字又注明了“隋制,大驾用大鼓,饰以葆羽……今教坊用焉”[1]705,可见,常用大鼓隋代时是在宫廷规模庞大的乐队中所使用的,到了北宋时教坊依然使用。现存契丹辽乐舞图像中出现的大鼓,形制多类似于文中提到的教坊鼓。从大鼓在契丹乐舞图中出现的频率来看,它是一件深受契丹人喜爱的乐器。

在收集整理了契丹—辽细腰鼓与大鼓的名称、种类、形制等资料后,我们便可在契丹—辽存世的乐舞图像中精准地识别这些鼓,再对它们进行多角度的考证。

二、契丹—辽乐舞图像中的细腰鼓与大鼓

近年,随着一部分学者对契丹辽乐舞研究的关注,越来越多的实证材料被发掘。这些历史文物遗迹上所保留的乐舞图像,呈现了大量生动的辽代鼓乐表演场景。笔者将依据契丹—辽墓葬壁画、辽塔伎乐砖雕图像、契丹绢画等几类实证材料,从契丹细腰鼓与大鼓的演奏姿态、合奏乐器、演出场景等角度进行研究。

(一)契丹—辽墓葬壁画中的细腰鼓与大鼓

现我国河北、辽宁、内蒙古等北方地区,曾经是契丹—辽的主要活动和统治区域。在这些地区,已发现多座契丹—辽墓葬。如河北宣化下八里张氏家族墓葬群、辽宁锦州市北镇医巫闾山辽代帝王、王侯陵墓群,内蒙古地区也有多座契丹—辽时期的墓葬群。其中,有多幅墓葬壁画保存尚好,留下了契丹—辽时期生动的乐舞画面。

1.敖汉旗四家子镇羊山辽墓壁画中的大鼓与细腰鼓

位于内蒙古赤峰市的敖汉旗四家子镇羊山辽墓壁画,呈现了两位打击乐乐手的形象,其中一人演奏细腰鼓,一人演奏大鼓(如图10)。首先,从两位鼓手的演奏姿态上看,击大鼓者,双手各横握一红色鼓槌作上下击打状;击细腰鼓者,左手握黑色鼓棒,右手五指张开,躬身低首,双目视鼓,挽袖振臂作奋力击打状,双脚叉开,好似在边走动边演奏。其次,从两件乐器的形制细节上看,大鼓置于架上,鼓面中心绘有一朵红花,鼓壁也绘有花纹;在另一鼓手胸前呈现的是典型“广首纤腹”的细腰鼓,两鼓面的连绳为红色。最后,从两人的装束上看,他们头戴的帽子都是典型的中原男性所戴的幞头,且从形制细节上能看出是宋代的幞头。

图10.敖汉博物馆藏四家子镇羊山辽墓壁画细腰鼓与大鼓奏乐图[4]179

根据考古研究发现,敖汉旗四家子镇羊山辽代墓葬为契丹贵族墓,墓主人是降辽的刘姓汉人家族。墓葬壁画整体呈现的是草原上的出行、娱乐、生活等场景。通过考古资料对墓葬壁画进行全景分析可以看到,壁画中着汉人服饰的人物较多,也会出现一些明显留有髡发的契丹人形象,但乐队演奏人员又基本都是着汉人服饰。敖汉旗是契丹—辽的重要腹地,通过这些壁画人物和场景,可以充分感受到契丹属地汉文化与契丹文化的交融与共存,为我们研究契丹—辽与中原汉乐舞的融合提供了珍贵的资料。

2.河北宣化下八里村辽张世卿墓壁画中的大鼓与细腰鼓

图11为河北宣化下八里村辽墓壁画,其墓主张世卿是辽代监察御史。内蒙古敖汉旗与河北宣化两座墓葬地理位置上相距较远,但两处墓葬中的壁画如出一辙。从服饰上看,两幅墓葬壁画中的乐手都是头戴典型的中原男性的幞头。另外,两图中出现的大鼓和细腰鼓,无论形制、演奏方式,还是合奏乐器,也都出奇地相似。两图中的大鼓均置于鼓架之上,其鼓身和鼓架与《乐书》中所绘教坊鼓几乎一样,演奏者也均为双手执鼓槌敲击。通过对比,可更清晰地了解此时期教坊鼓的演奏细节。另外,张世卿墓壁画中的细腰鼓演奏者也是在大鼓前表演。他边敲鼓,边配合旁边的舞者,做着同样的脚步动作。此图细腰鼓演奏者为右手执杖、左手徒手拍鼓,与敖汉旗墓葬壁画中左手执杖、右手徒手拍鼓正好相反,却与古文献中对细腰鼓演奏时“右击以杖,左拍以手”的描述完全相同。《辽史·乐志》中关于散乐器的记载有“篥、箫、笛、笙、琵琶、五弦、箜篌、筝、方响、杖鼓、第二鼓、第三鼓、腰鼓、大鼓、拍板”。[2]991此壁画中出现的与细腰鼓和大鼓合奏的乐器恰好也有笛、笙、琵琶、拍板等。因此,可以推断这是一幅辽代散乐图。整个乐舞画面十分生动,仿佛为人们呈现了一场气氛热烈的辽代散乐表演。

图11.河北宣化下八里村辽张世卿墓壁画[4]137

除敖汉旗与河北宣化两地外,在内蒙古翁牛特旗等地的辽墓壁画中也有多幅绘有细腰鼓与大鼓合奏的乐舞图像。这些足以证明这两种鼓的合奏表演在宋辽时期的流行程度。

(二)辽塔伎乐砖雕图像中的细腰鼓与大鼓

辽代皇帝崇信佛教,建造了很多塔,留存下来的辽塔伎乐砖雕上蕴藏着丰富的乐舞图像资料。陈秉义教授所著《中国古代契丹—辽音乐史料图文集》一书便收录了大量辽塔伎乐砖雕乐舞图像资料。

纵观现存的辽塔伎乐砖雕乐舞图像,细腰鼓与大鼓仍是出现频率较高的鼓类乐器。这些伎乐砖雕图像中的器乐演奏者,大部分演奏姿态为坐姿,极少有站姿。本文所引用的两张伎乐图像中,伎乐人演奏时也皆为坐姿。其中,图12 北京云居寺的伎乐砖雕图像中伎乐人所演奏的乐器为细腰鼓造型。从图中看,此鼓置于鼓架之上。鼓架造型独特,好似一个莲蓬,凸显了辽塔砖雕图像的佛教色彩。从演奏姿态上看,伎乐人左手雕像部分已残缺,但右手清晰可见执有鼓棒,且抬手做敲击状。这与前文提到的细腰鼓演奏姿态“右击以杖”是相吻合的。图13 朝阳云接寺伎乐砖雕图像中的鼓为大鼓,其造型与《乐书》中的教坊鼓一致。伎乐人手握鼓棒,振臂挥舞,动作豪放,仿佛可听到他们敲击出的震撼鼓韵。

图12.北京云居寺伎乐砖雕中的鼓[4]174

图13.朝阳云接寺伎乐砖雕中的鼓[4]175

辽塔上的伎乐砖雕,犹如流动的契丹乐舞画面,大多表现的是华丽高贵的辽宫廷乐舞,兼具佛教色彩。大鼓与细腰鼓频繁出现其中,说明这两种乐器也是宫廷乐舞中的重要乐器。因此,它们不仅具有前文提到的俗乐性与军乐性,同时也体现了其雅乐性。

(三)契丹绢画乐舞图像中的细腰鼓与大鼓

近年,随着对契丹乐舞研究史料的不断挖掘,民间收藏中的契丹—辽文物也映入了世人眼帘,它们对契丹—辽乐舞研究具有极为重要的价值。如陈秉义教授,除整理了大量辽塔伎乐砖雕图像资料外,对民间收藏的辽代绢画、铜镜等契丹乐舞实证材料也进行了深入挖掘,对丰富契丹—辽音乐文化研究资料做出了较大的贡献。在笔者见到的民间收藏契丹—辽绢画中,出现最多的鼓仍是大鼓和细腰鼓。这类文物的画面,呈现了更加丰富的细腰鼓、大鼓为歌舞伴奏的表演场面。

《辽史·乐志》中关于散乐表演场景有这样的记载:“酒一行篥起,歌。酒二行歌,手伎入。酒三行琵琶独弹。饼、茶、致语。食入,杂剧进。酒四行阙。酒五行笙独吹,鼓笛进。酒六行筝独弹,筑球。酒七行歌曲破,角。”[2]990可见,散乐中与鼓同时出现的有筚篥、琵琶、笙、鼓、笛等乐器,以及歌和手伎等,在民间收藏契丹 绢画中也能找到相似的表演场面。如图14中,六位人物均蓄髡发,这是典型的契丹人造型。一架绘有花纹的朱漆大鼓十分抢眼,与其伴奏的乐器依次有唢呐、拍板、琵琶,乐队中央另有男女两舞者在翩翩起舞。这幅图中出现了散乐“酒三行”中的琵琶及“酒五行”中的鼓。图中吹管乐器不是散乐中记录的筚篥、笙、笛,而是唢呐。图中大鼓和唢呐为热情奔放的舞蹈伴奏的场面,不禁令人联想到今天东北地区民间流行的大秧歌。通过大量契丹文物比对可发现,乐队中与大鼓合作的唢呐乐手通常是蓄髡发的契丹人。若乐队全部是中原汉人装束的话,则通常不会出现唢呐与大鼓合奏,而往往出现的吹管乐器是筚篥、笙、笛。可见,唢呐这件来自西域的乐器,当时已在我国北方少数民族地区流传。

再观图15,从装束上看,这幅图像中乐手是由契丹人与汉人混合组成。画面最左侧有一位身着深绿色长袍,头戴中原幞头的汉人装束的乐手,他双手徒手拍击胸前的细腰鼓。这种双手均未执杖的细腰鼓演奏方式,与前文图像中一手执杖,一手击鼓的资料形成了对比。后排中间有一位着绿色长袍者做着拍手的动作,从其嘴形上看好似在歌唱。她的右边还有一位吹筚篥的乐手,这正与《辽史·乐志》中散乐场景“酒一行篥起,歌”相吻合。此外,辽散乐中提到的琵琶、笛等,也出现在了这个画面中。

图15.民间收藏的辽代乐舞绢画[4]133

以此图为例,结合多幅契丹乐舞图可观察到,不同于大鼓的是,细腰鼓通常不会与唢呐合奏,而是与筚篥、笙、笛合奏。但大鼓既可与筚篥、笙、笛合奏,也可与唢呐合奏。

三、契丹—辽细腰鼓与大鼓的承前启后

契丹—辽处于中古与近古的过渡时期,它既见证了五代十国与北宋文化的兴衰,又开启了近古时期辽、金、元、清等北方少数民族政权的文化发展时代。它吸收了中原文化,又融合着北方少数民族的传统,对北方少数民族的音乐文化产生了深远影响。

(一)契丹对隋唐及五代细腰鼓与大鼓的吸收与融合

众多史料中都曾记载契丹—辽与五代的后唐、后晋等政权的交往,特别是 “澶渊之盟”后与北宋更有百余年的频繁往来。契丹传承中原音乐化传承的痕迹比比皆是。《辽史·乐志》记载“晋高祖使冯道、刘煦册应天太后、太宗皇帝,其声器、工官与法驾,同归于辽”[2]984,同时也明确了“辽国大乐,晋代所传”,这里的晋是指五代时期的后晋。《辽史·乐志》里“今之散乐,俳优、歌舞杂进,往往汉乐府之遗声……辽有散乐,盖由此矣”一句,证明辽代散乐亦是大量借鉴了中原音乐文化。辽国大乐中出现了隋唐燕乐中使用并传承于五代十国的毛员鼓;辽代散乐中的第二鼓、第三鼓,也明显采用了与其同时代的后周对细腰鼓的“三等之制”。可以肯定地说,第二鼓、第三鼓就是唐代的和鼓与宋代的魏鼓。经前文考证,辽代大鼓也源自隋唐。凡此种种,皆充分证明了契丹—辽对中原细腰鼓与大鼓的吸收与融合。

(二)契丹细腰鼓与大鼓对北方民族鼓乐的影响

宋代史学著作《三朝北盟会编》会集了宋金和战时期北宋末和南宋年间宋人的一些亲身经历或所闻所见。《三朝北盟会编·卷二十·宣和乙巳奉使行程录》记载了宋使臣奉命出使金国,在金政权属地的所见:“腰鼓下手太阔,声遂下,而管、笛声高。韵多不合,每拍声后继一小声。舞者六七十人,但如常服,出手袖外,回旋曲折,莫知起止,殊不可观也。……每乐作,必以十数人高歌以齐管也。”[4]9宣和乙巳年(1125)正直辽末金初。从时间上看,这段文献说明在金灭契丹之后,契丹时期流行的腰鼓与管笛合奏依然在金政权属地流行。契丹虽已灭亡,但其细腰鼓已融入了北方地区民族音乐之中,其对北方地区民族音乐仍存在持续性影响。直到元代,《元史· 礼乐志》中仍可看到关于杖鼓的记载:“杖鼓,制以木为匡,细腰,以皮冒之,上施五彩秀带,右击以杖,左拍以手。”[5]也就是说,元代细腰鼓无论形制与演奏方式仍保留了宋辽时期的传统。明清两代史书中也有关于细腰鼓在宫廷乐队中的叙述,但它已不复往日的辉煌。辽是细腰鼓最后的繁荣期,随后细腰鼓便逐渐销声匿迹了。

1.契丹细腰鼓对朝鲜族长鼓发展的影响

清代后,细腰鼓在中原已几乎消失,今天仅能在福建和东北等地的民间音乐中找到它遗存的身影。

今东北地区少数民族朝鲜族的长鼓可追溯到辽时期的杖鼓。细腰鼓类乐器 杖鼓,在东传高丽后,成了朝鲜族的重要击膜鸣乐器。根据史料记载,高丽文宗时期(1047—1082)的宫廷音乐中就已有了杖鼓。所以,有学者认为杖鼓是在11 世纪初东传到高丽。此时,北中国也正是契丹辽统治时期,细腰鼓在契丹的盛行,势必会影响到与其东部领土相邻的高丽。今朝鲜族长鼓流行于辽宁、吉林、黑龙江等地,尤以吉林省延边朝鲜族自治州为最。这三省所处地带曾是契丹东部领土,公元10 世纪时,便有组成高丽的扶余等民族在东丹国即东契丹一带生活。契丹建立属国东丹国时期,曾对渤海国进行过一次大规模迁徙,迁徙过程中便有满族先祖及高丽早期先民散落在这一地带。深居契丹辽统治区的朝鲜族先民,也势必会受到契丹细腰鼓的影响。

关于朝鲜族长鼓的造型及演奏姿态,可在契丹乐舞图中找到一些踪迹。如朝鲜族长鼓演奏时或是双手持杖击鼓,或是右手持杖、左手徒手击鼓。“右击以杖,左拍以手”在前文多个契丹乐舞图中已有展示。双手持杖的演奏方式,也能在契丹耶律羽之墓中的文物上找到相关的图像。

2.契丹大鼓对东北地区民间大鼓的影响

大秧歌是盛行于东北地区民间的一种歌舞,在秧歌表演时乐队中最凸显气氛的便是鼓和唢呐。东北秧歌中所用的大鼓也称大台鼓,这种由鼓架支撑的朱漆大鼓与唢呐为豪放热情舞蹈伴奏的表演场景,最早见于契丹乐舞图。这种形式的表演在契丹乐舞图中很常见。以笔者所见,与今天秧歌表演中大鼓经常和唢呐合奏不同的是,契丹乐舞图中与大鼓合奏乐器多是笙、管、筚篥等。而且,契丹乐舞图中存在这样一种现象,乐队出现唢呐与大鼓合奏时,乐手多是着契丹装束,几乎从未有穿汉人服饰的唢呐乐手。因此,通过图文互证,又可以得出这样的结论:首先,乐队中大鼓与唢呐的配合在契丹时期就已存在。其次,这两种乐器的合奏在契丹本民族传统音乐中很盛行。还有学者认为,古文献中记载的契丹—辽时期的“踏锤舞”与今天东北大秧歌也存在一定关联。[6]

结 语

本文运用古代文献、考古文物、民间收藏等多重证据,对契丹—辽细腰鼓与大鼓的种类、形制、演奏等问题进行了多角度的文图互证。在对比考证过程中,更令人激动不已的是多处文字或文物已不再是孤证。这些论证得益于近年研究者们对契丹乐舞实证材料的潜心挖掘与研究。相关史料的不断丰富,为契丹—辽乐舞研究提供了更多的依据,也为对比研究提供了可能。

此外,笔者还发现了契丹—辽在中古与近古音乐文化之间具有承上启下的特殊性,同时也感受到了中原文化在契丹属地的深入,及契丹对汉文化和其他民族文化的接纳与融合,并从中看到了契丹文化的包容性。正是这种文化的包容性,创造了独具魅力的契丹音乐。对契丹—辽细腰鼓与大鼓的研究意义不仅限于契丹—辽音乐史本身,它同时还能丰富唐、宋及由北方少数民族建立的金、元、清等朝代的乐舞研究基础资料。