国际化都市外国人聚集区的多语景观构建与语言空间治理

俞玮奇

摘 要: 基于列斐伏尔的“社会空间”理论,从空间实践、构想空间和生活空间三个维度全面考察我国北京、上海和广州多个外国人聚集区的语言景观,分析都市外国人聚集区语言景观的特征、功能与形成机制,发现聚集区的国际性多语空间是受制度、资本乃至个体态度等多重因素的影响而形成的。探索制定适合外国人聚集区的语言空间治理方案,对于全面提升城市国际化语言环境,加快建设全球城市有着重要的现实意义。

关键词: 外国人聚集区;语言景观;语言空间

中图分类号:H002 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2023)06-0087-(07)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2023.06.009

一、引言

语言景观是城市空间的重要组成部分。20世纪末以来,国际社会语言学者们透过城市空间的语言呈现与使用,研究全球化社会的语言活力表现及当今都市的语言接触、碰撞与变迁。语言景观研究已成为国际社会语言学中的热门领域。

语言景观的概念最早由兰德里和布尔希斯提出,其认为公共空间里的路牌、广告牌、街名、地名、商铺招牌以及政府楼宇的公共标牌之上的语言共同構成这个地区或城市的语言景观。1 目前国外语言景观研究主要集中在社会中的多语现象、语言权势和地位、身份认同和意识形态、英语的国际传播等领域。国内的研究则主要集中在语言景观研究的引介与述评、公示语的译写、民族地区和历史文化街区的语言景观等方面。

伴随经济全球化发展和中国高水平对外开放新格局的构建,越来越多的外国人涌入国内,渗透至各大城市空间,并通过族裔聚集的形式塑造了独特的城市社会空间景观和语言景观;越来越多的异质空间在中国城市中出现,如北京望京的“韩国城”,上海古北国际社区、闵行虹泉路“韩国街”、浦东的碧云和联洋国际社区,广州小北路附近的“小非洲”聚集区、远景路“韩国街”等。中国的大都市正逐渐步入“全球城市”行列,语言在城市治理中的协调与中介作用日益凸显,1 在加快建设国际交往语言环境的同时,我们对城市中这些异质语言空间的发展形态、特征、功能和形成机制等仍知之甚少。了解和掌握大都市外国人聚集区语言景观的特征、功能和形成机制,探索制定符合外国人聚集区的语言空间治理机制,对于提升都市国际化语言环境,加快建设全球化城市有着重要的理论和实践意义。

法国哲学家、社会学家列斐伏尔从后现代视角审视空间的社会性,其空间概念包括三个彼此相关且不断演化的维度:“感知的空间”(进行生产与再生产活动的空间实践)、“构想的空间”(与权力关系、意识形态密切相关的空间表象)和“亲历的空间”(日常生活体验的表征性空间)。2 列斐伏尔将景观归入社会空间的视觉层面。特兰佩-赫奈特(Trumper-Hecht)根据列斐伏尔的三维空间理论,从空间三维度进一步阐释语言景观:语言景观的“实体”维度对应于“空间实践”,即可观测到的语言在标识牌上的实际分布情况;语言景观的“政治”维度对应于“构想空间”,即决策者如何利用各种政策塑造语言景观,语言景观又是如何体现了不同决策者的观念和意识形态;语言景观的“体验”维度对应于“生活空间”,表现为当地居住者对语言景观的态度和理解。3 目前国内学界从三维空间的视角全面审视都市外国人聚集区语言景观的研究仍较为少见。因此,本文试图从三维空间的视角审视国内大都市外国人聚集区语言景观的共性与差异,探究语言景观背后的族裔语言活力、语言权势关系和语言接触等各种不同的社会语言现象,进而为都市语言空间治理提供政策建议。

二、研究方法

本文采取田野调查的方法,具体采用观察、拍摄、访谈和问卷调查等方法收集材料。语言景观作为可视化的公共标识,可以用影像的方式加以记录。研究者于2023年1月至2月间先后拍摄了北京望京“韩国城”(望京西园四区)、上海虹桥“韩国街”(虹泉路)、广州小北“小非洲”(宝汉直街)和“韩国街”(远景路)等外国人聚集区附近街道可视范围内的公共标识;近几年在上海古北国际社区(黄金城道)和浦东碧云国际社区(碧云路)也搜集了大量语言标识,前后累计搜集2111张标识。研究者还在上海的碧云、古北等国际社区发放问卷200余份,以“语言景观与当地语言生活”为主题,访谈26名当地中外籍居民,访谈时间从20分钟至90分钟不等。

在整理统计语言标识材料时,研究者采用巴克豪斯的方法,4 即将每个具有独立边框的标牌计为一个统计单元,同时按标牌的语码数量、语码类型、多语文本类型、优势语码等变量对语料进行编码。

三、外国人聚集区的多语空间与语言景观

1.语言景观的物理空间

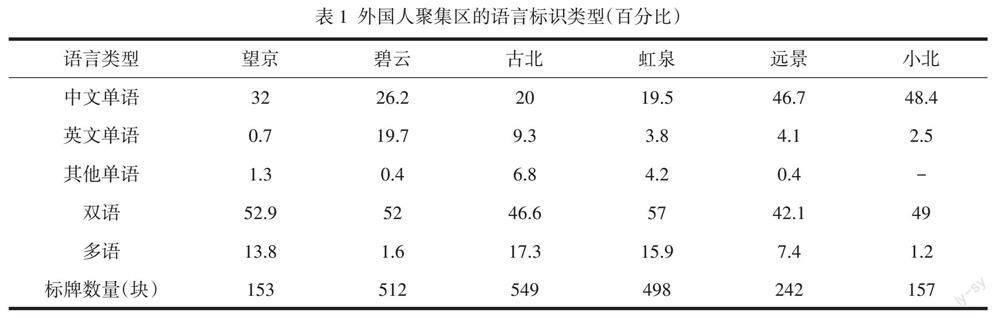

语言景观可以看作凝固在物质材料上的社会行为,是社会实践建构的客观物质景观。5 调查发现,与中国城市街道普遍只使用汉字明显不同,外国人聚集区双语和多语的标识占多数,并呈现出多样化的布局和多种模式(见表1)。这种双语化甚至多语化的趋势构成了当地标识最鲜明的语言特征,进而为当地不同族群创造出国际性的多语空间。

其中,官方所设置标牌的语言模式最为简单,主要是中文单语和中英双语标牌。私人标牌的语言组合形式则复杂多样,例如在北京望京“韩国城”,出现较多的语言标牌依次有汉韩双语(30.5%)、汉英双语(25.9%)、汉语单语(21.7%)和汉英韩三语(16.2%)等;上海古北国际社区出现较多的依次是汉英双语(27.9%)、汉语单语(19%)、英语单语(10.2%)、汉英日三语(9.8%)、汉日双语(7%)、日语单语(5.4%)等。多元化的语言景观无疑折射出外国人聚集区的语言生态多样性和复杂性。

在以日韩欧美人士为主的聚集区里,各族群语言均具有高可见度。例如在北京望京、上海虹泉路和广州远景路,韩文在语言标牌上的出现率分别达38.7%、47.6%和25.9%;在上海古北黄金城道,日文在语言标牌上的出现率达27.5%;在上海碧云国际社区,英文的出现率高达70%。这一方面显示了国际社区外籍族群自身的语言活力和文化认同,另一方面也反映出当地对外籍族群语言的包容和开放。但与上述情况所不同的是,广州小北地区的语言标牌上,出现的基本是中文或英文,只在极个别的标牌上发现有阿拉伯文、埃塞俄比亚的阿姆哈拉文和维吾尔文等。非洲语言符号的缺位,显示出当地人对非洲印记的抵触和排斥态度,直接影响了当地语言空间的生产过程。

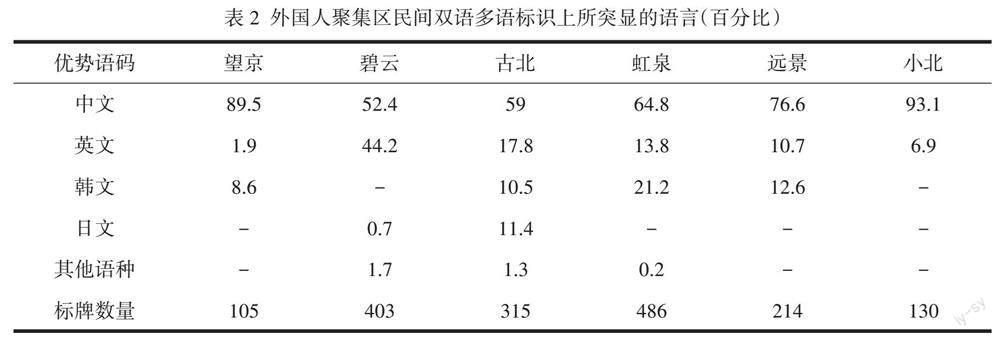

语言标识上不同元素和语言的排列方式及相互关系可以传达出各种信息价值和权力关系的迹象。语言的突显程度与语言的地位紧密相关,在当地居主导地位的语言通常在标识中占据最为突显的位置。1 本研究根据斯科隆的地理符号学对“符号偏好”(Code Preference)的定义,2 以符号的顺序和大小来确定标识上的优势语码。

调查显示,中文普遍是各个外国人聚集区的优势语码,尤其是在官方所设置的标识上,中文作为优势语码的比例基本在90%以上。中文在国际社区的优势地位,与国家语言政策及当地中文人口规模紧密相关。而当地外籍族群的语言则会在民间语言标识上占据突显位置,例如:韩文在北京望京、上海虹泉路和古北,以及广州远景路的双语多语标识上为优势语码,分别占比8.6%、21.2%、10.5%和12.6%;英文在上海碧云社区双语多语标识上为优势语码,占比44.2%;日文在上海古北地区双语多语标识上为优势语码,占比11.4%(见表2)。这些语言在当地民间语言景观上的突显地位,既体现了这些外籍族群在中国的优越社会经济地位,也反映出其并非主动融入当地社会,仍在坚守并凸显自身文化认同,与当地社会区隔。反观广州小北地区,在那里基本看不到以阿拉伯文字、非洲文字甚至是法文為优势语码的语言标识,这也进一步反映出该群体在当地被动隔离的状态。

2.语言景观的构想空间

空间的生产过程,本身就是权力、资本、阶级与空间景观相互交织的过程。事实上,除广州非裔聚集区是由自下而上的社会力量自发形成以外,像古北、碧云、望京等其他国际社区空间的形成均是当地政府主动决策或推动的结果。例如最新版的北京城市总体规划(2016—2035)强调,望京等地要朝着“国际人才社区”“创意文化景观区域”的“国际化”定位方向发展。“国际化”“国际接轨”“现代化”是决策者们在构建这些国际社区公共空间过程中的常见话语,这也就直接影响到国际社区语言空间的生产过程。在物理空间中政府部门大量主动设置中英文对照指路牌、信息牌,如在上海古北,政府、资本倾力打造的“黄金城道步行街”上遍布中英文标牌和零星可见的日韩标牌,与黄金城道其他路段日文韩文景观的高可见度呈鲜明对比。这些都是决策者“国际化”构想的最直接产物和明证。

语言景观同样是语言政策施力于社会空间的重要机制。但就现行国家层面的语言法《国家通用语言文字法》而言,其主要强调语言景观中规范汉字的使用与地位,且多为指导性规则,如第十三条规定:“公共服务行业以规范汉字为基本的服务用字。因公共服务需要,招牌、广告、告示、标志牌等使用外国文字并同时使用中文的,应当使用规范汉字”;第十四条规定“公共场所的设施用字”“招牌、广告用字”等“应当以国家通用语言文字为基本的用语用字”。很明显,聚集区民间的语言景观实践与现有国家法律规定之间存在多重张力,国家层面对于具有非国民性、复杂性、流动性的国际社区语言治理尚缺乏有效性和实际经验。聚集区的语言空间更像全球化下的“飞地”,仍处于“管理真空”或“细节空白”的状态,近乎“脱嵌”于国家语言治理体系之外。当然这种状态的形成除了因国家语言法的“软法”性质外,还与地方出于“与国际接轨”目的的包容、开放或默许脱不开关系。

城市对于聚集区的语言治理,无论是制度层面还是实践层面至今仍处在探索阶段。从地方语言法规来看,对聚集区语言景观的治理构想呈现出时代性与地域性的特点。早期的地方法规如2003年《北京市实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉若干规定》等均未对公共场所外文使用做出明文规定。直到2014年我国首部外文使用地方规章《上海市公共场所外国文字使用规定》颁布,才开始出现明文规定:“公共场所的招牌、告示牌、标志牌等禁止单独使用外国文字”(第七条);“公共场所的标牌、设施上有广告内容且同时使用规范汉字和外国文字的,应当以规范汉字为主、外国文字为辅”(第八条);“公共场所的标牌、设施上使用外国文字的,应当与同时使用的规范汉字表达相同含义和内容”(第九条)。这部地方法规首次将公共场所外文使用规范纳入城市管理,并做出了禁止性规定,突显中文的权威性和主导地位。但很显然,在上海外国人聚集区,民间的语言景观实践并不完全符合这部地方法规的构想。物理空间出现大量的“草根”语言景观实践,也说明当前上海国际社区的语言治理仍基本上处于“放任”的状态。近几年,北京市先后颁布了《北京市公共场所外语标识管理规定》(2021年)和《北京市国际交往语言环境建设条例》(2022年),这也是地方法规第一次意识到城市外国人聚集区语言问题的特殊性,专门提到在“国际人才社区”“引进境外人才聚集的社区”等公共场所,经营管理者使用规范汉字标示名称、场所导向、设施用途、警示警告、限令禁止、指示指令等信息的,应当同时设置、使用外语标识。这样一来,首次出现了对外国人聚集区语言景观的治理要采取规范管理与服务并重,既强调中文的权威性,也引导设置外文标识以建设国际化语言环境。2023年10月公布的《广州市公共场所外语标识管理规定》(草案修改稿)同样有类似的规定,即明确要在“国际化街区、国际人才社区”等11类场所按规定设置外语标识。

总体而言,城市决策者们对于外国人聚集区语言空间的治理构想极具时代性和地域性:从最初的放任、“游离”于国家和地方语言治理体系之外,到有城市通过制度设置与政策导向等手段,加强公共空间外语治理,突显中文的权威性和主导地位,再到如今有城市出于建设国际化交往语言环境的目的,对聚集区语言景观的治理倡导管理与服务并重、民族性与国际性兼容并包的构想。尽管不同时代各城市对于聚集区语言景观的治理构想呈现出不同景象,但其构想大多并未能完全落实,更多只是作用于官方语言景观的生产过程,换言之,官方语言标识自始至终遵循着以中文为主导语言的规则与模式。

3.语言景观的生活空间

对聚集区语言景观的体验、态度和理解构成了当地语言景观的生活空间。列斐伏尔认为历史或现实地位不同的群体或个人对于公共空间的体验并不相同。1 鲍曼指出人们总是基于自身与他者关系所形成的预设观念来理解或体验公共空间。2 同样,对于聚集区的不同居住者而言,语言景观的生活空间与现实物理空间可能并不一致,不同族群所亲历的生活空间也不总是一致。

在对当地语言景观的体验及与“物理”现实的关系上,尽管调查显示几乎所有的外国人聚集区都出现了大量的外文标识,特别是官方主动设置了大量中英双语标识以打造“国际化”氛围,但实地走访后却发现,外籍居住者对此并不满意。例如在碧云国际社区的问卷调查结果显示,92.2%的外籍居住者表示并不能完全读懂当地的语言标识,80.6%的外籍居住者呼吁设置更多的外文标识。已有的一些调查结果也印证了外籍居住者对于外文标识的不满,如一项针对472名上海外籍人士的调查显示,42.59%的在沪外国人认为当前非常需要多语种信息标牌,92.59%的在沪外国人认为政务领域的语言服务最需加强。3 语言和文化的障碍使外籍人士无法享受各种应有的权利和服务,感觉自身生活在语言孤岛之上。但当地中国人却大都认为国际社区的外文标识随处可见,配套设施也与国际接轨。

当地人对聚集区语言空间的国际化感受与外籍居住者缺乏认同归属感的语言孤岛体验迥异,两者之间存在明显的感知差异,究其原因主要源自以下几个方面:

一是有关政府部门在“有选择”地设置双语标识。调查发现,官方只是将固定、可见度高的标识(如路牌、交通指示牌等)设置为双语,但对于日常生活更需要的即时的、多样化的、可变的信息标识、警示标识、通知告示等(如公交信息、防疫通告等),仅是中文张贴发布。这自然会让中文能力不足的外籍居住者感到信息不畅、权利受限,进而产生疏离感,缺少融入和归属感。

二是城市相关管理部门在设置标识时也只是将“国际化”或“与国际接轨”简单地等同于“英语化”,缺乏多语多文化意识;而民间设置者大多受能力条件所限,在创设多语种标牌上存在一定难度。由此,聚集区语言标牌上的外文更多也就仅限于英语,其他外语语种的可见度偏低。当聚集区的外籍居住者更多来自非英语国家时,出于身份认同自然希望在当地语言景观中出现自己的语言,由此对多语服务的需求也就成为新的语言权利诉求。例如在北京望京“韩国城”的一项调查显示,高达70%的韩籍居民希望韩文出现在当地语言景观中,而当地中国居民对此的赞同比例仅为16%。4 如何在多语多文化背景下权衡好聚集区不同族群的语言权利诉求成为考验城市管理者的治理智慧。

三是当前聚集区的外文标识仍存在大量错误或不规范的情况,进而造成外籍居住者的误读和误解。其中不少是明显的误译,如北京望京的汗蒸馆韩文标识上使用的“발한”实则指感冒发汗,汗蒸应用“찜질”;上海古北的日料店用“鱼生”来对应“さしみ”(刺身)。其次是中式翻译,如古北的“小心滑倒”翻译成“滑りに注意”,这一用法并不符合日文习惯,用“ご足元に注意”(注意脚下)更为合适。再有不少双语多语标识是碎片化的或杂糅式的,如古北的日本海鲜居酒屋用“Japanese Seafood Izakaya”的英文标识,其中“Izakaya”是“居酒屋”的罗马音,这意味着阅读者需要熟悉多种语言方能领会标识所传达的全部信息。

此外,聚集区语言标识的创设者们也在力图通过各自的语言景观实践来给不同的阅读者以不同的空间体验。最明显的是广州小北地区出现大量“碎片化”“杂糅式”店铺招牌,例如,有的店铺标牌上会出现“Africa”等与非洲相关的英文词汇,但在标牌上的中文里却看不到任何一点与非洲有关的痕迹。标识的创设者们一方面试图通过“Africa”等英文符号来联结集聚区的非洲籍商人,但另一方面却在中文上极力回避非洲印记以免让当地中国人产生负面印象。又如在日韩混居的古北国际社区,一些中国店家会在招牌上使用中英日韩四种语言,以营造店铺是面向所有族群的形象,但同在古北的日本店家,其标识上却常常只有中英日文,而韩国店家的标识上通常也只有中英韩文。不同的标识创设者根据自身观念、社会氛围、族群关系的理解向不同的语言标识读者重塑其空间体验,创设出的社区语言景观又进一步强化了创设者对聚集区空间的理解。

四、多语空间的形成机制与语言治理启示

1.族裔社区多语空间的形成机制

我国大都市外国人聚集区多语景观的形成受多重机制影响。多语空间的生产既有资本与政府相结合的“强空间生产”形式,也有社会力量发生作用的“弱空间生产”形式。1 从宏观层面来看,大城市外国人聚集空间的出现,是经济全球化深入发展,中国全面对外开放,生产要素跨国流动和产业全球转移大背景下的产物,众多跨国公司、机构和组织入驻北京、上海和广州等大都市,必然伴随大量跨国管理、技术、经商人员涌入与聚集。城市跨国多语空间的形成,是全球化进程的地方再现。但与西方的移民社区不同,中国城市多数外国人聚集区的空间区位并非自我选择的结果,更多是自上而下的政策设计和外国人管理政策制度下的产物。为了达到方便管理和招商引资等目的,政府、资本和社会力量积极规划、引导并建设了定位于“国际化”的涉外居住区,典型的如上海的碧云国际社区、古北新区等。“与国际接轨”的建设话语直接构成了聚集区多语景观生产的基石。政策、规划、资本等结构性力量共同塑造了都市外国人聚集区的多语空间景观。

微观层面,在华旅居的欧美日韩籍人士多为跨国公司管理者、技术人才或来华经商人员及其家属,不少是受公司派遣来华工作,流动性强,通常又具有相对较高的社会经济地位,而非低端移民群体,加之受中国移民政策限制,缺乏主动融入中国社会的意愿。出于自身强烈的本族文化身份认同,普遍存在继续保持母国生活方式的倾向,对族裔商品和服务有较高的需求,同时也有足够的经济实力去消费这些族裔商品和服务。由此,聚集区出现了大量为外籍人群服务的族裔商业设施,这些商业设施会利用族裔语言符号,突显目标阅读者的身份归属,以期获取这些外籍人群的认同,进而吸引其消费。换言之,族裔經济的出现催生了大量以族裔语言为主要标识的店铺招牌、广告等特殊的族裔语言空间,也营造了外籍群体的“短暂”归属感。与此同时,地方政府、社会力量也在试图利用这些异域文化元素招商引资,刺激消费,其所采取的族群化的经济发展策略,又进一步重塑了当地的语言空间景观。如:广州白云区政府与投资开发商、韩商对远景路的景观、店铺及招牌进行重新规划和统一布局,进一步强化街区的韩流元素,力图将远景路打造成广州乃至广东省第一的“韩国人街”;2 上海闵行区政府将“虹泉路韩国街”定位为当地四大特色商业街区之一,通过打造“首尔夜市”等强化韩国文化元素,满足当地中国人对异域风情的消费需求,刺激经济发展。而当地中国商户本着以盈利为目的的商业景观设计原则,也积极参与族裔空间景观的生产过程,其在商业景观上自然会利用多种语言符号以吸引中外消费者。因此,外国人聚集区语言空间的生产,不仅是全球化进程的地方再现,也是在外籍族群、地方政府、社会力量以及当地居民的互动和共同参与下,形成经济文化情景的国际性多语空间。

此外,聚集区的族群关系、个体态度等,也对不同类型聚集区的语言空间生产过程发挥不同程度的影响,有些族群的语言符号会更加凸显,而有些则遭到抵触与排斥。因此,聚集区的国际性多语空间是受制度、资本乃至个体态度等多重因素的影响而形成的。

2.外国人聚集区多语空间的治理

外国人聚集区的多语景观是城市公共空间的重要组成部分,也是衡量不同文明交流互鉴和城市国际化交往环境建设水平的重要尺度。当前我国大都市外国人聚集区里还存在外文标识的使用与管理仍待规范、公共语言服务体系的建设才提上日程、社会参与语言空间治理的能动性不足等问题。我国大都市的国际语言环境建设现状,与城市对外开放以及国际交往中心功能建设的要求相比,仍有较大差距。这些问题今后还会进一步阻碍我国大城市迈向全球性城市行列的步伐。当前亟须通过顶层设计、科学规划、立法监管等多种方式开展治理。

首先,要从长远战略角度构建与全球城市相匹配的语言景观体系,制定与之相应的国际语言环境建设制度。这就需要深入实地调研外国人聚集区的语言生活、语言服务和管理状况,并结合当地人口结构和实际需求,做好语言景观的功能规划和语种规划,发挥政府部门的作用,加强调研,推动将国际社区的语言空间治理从碎片化走向系统化、从严格规范走向管理与服务并重的方向。

其次,要规划全球城市不同空间的语言使用秩序与地位,坚持国家通用语言文字的权威性,同时要有规划地设置融合多元文化的语言符号体系,构建多元语言文化共生的空间关系,强调都市空间的语言文化异质共存,而非中文或英文对多语的挤压和替代,如此才有可能让外籍旅居者在都市空间中获得精神上的归属。特别是在外国人聚集区的语言空间重构中,全球城市的管理者应通过提供外文使用指引,消除语言障碍,完善多语服务,打破空间区隔,让异域语言文化也能在都市空间中成长,而非是对中文或英文单语文化的片面生产,以增强外籍人士的空间认同观念,实现“共生性”的都市多语文化空间。

再次,要推动城市语言景观的地方立法和监管制度建设。今后各地可借鉴北京等城市有关国际交往语言环境建设方面的地方性探索,完善外国人聚集区的语言景观治理立法,填补治理的“真空地带”。一方面强化刚性约束,明确设置和使用外语标识的规范,建立城市语言景观的评估监管体系,明确政府相关主管部门的监督管理职责,加强对公共空间语言景观的精细化管理;另一方面也需要柔性管理,妥善处理和满足外籍人士对于自身语言文化权利的诉求。

最后,要鼓励多元社会主体参与公共空间的语言治理。语言景观的创设者涉及政府、机构、个体等多元主體,需借助语言景观治理推动社区内外的不同主体打破隔阂,促进外籍人士与本土居民互相认同,形成社区语言环境建设的价值共识,提高国际社区的社会融合度,由此真正实现中国都市的高水平对外开放,迈入全球性城市行列。

Multilingual Landscape Construction and Linguistic Space Governance in Expat Communities of International Metropolis

YU Weiqi

Abstract: Based on Lefebvre’s theory of social space, this paper investigates the multilingual landscape of several expat communities in Beijing, Shanghai and Guangzhou from three dimensions of spatial practice, conceived space and living space. It analyzes the characteristics, functions and formation mechanisms of the linguistic landscape of expat communities of international metropolis, and finds that the international multilingual space of expat areas is formed by multiple factors such as institutions, capital and even individual attitudes. Exploring the development of a language space governance program suitable for expat communities is of great practical significance for cities to comprehensively enhance the internationalized language environment and accelerate the construction of global cities.

Key words: expat community; linguistic landscape; linguistic space

(责任编辑:陈 吉)