育龄期宫外孕患者生育忧虑现状及影响因素分析

周碧雪,戎明梅,孙 莹

(南京医科大学第一附属医院 江苏省人民医院 妇科一病区,江苏 南京 210036)

宫外孕是医院妇产科比较常见的一种急腹症,是指女性的受精卵着床部位位于子宫体腔以外,约占妊娠总数的2%[1-2]。依据受精卵着床的部位可将宫外孕患者分为宫颈妊娠、输卵管妊娠及腹腔妊娠等,其中输卵管妊娠约占宫外孕的95%[3]。宫外孕的发病原因目前已经基本阐明,可能与辅助生育技术、受精卵的移位、输卵管的发育异常、输卵管手术以及炎症等因素有关[4]。宫外孕的早期症状并不明显,孕卵在发育及增长的过程中会引起输卵管破裂,造成阴道大出血、剧烈腹痛等症状,不及时给予有效治疗会危及患者生命[5]。近年来随着人们对宫外孕认识的加深及医学诊治技术的不断发展,宫外孕的病死率已经有明显降低[6]。宫外孕多发于育龄期女性,一些宫外孕患者发病时仍有生育计划或尚未生育,考虑当前生育政策及中国传统观念,生育安全及能否生育给育龄期宫外孕患者及其家庭带来严重困扰[7-8]。生育忧虑是指个体对子女抚育及生殖方面的忧虑,可以长期存在[9]。相比于宫外孕本身,生育忧虑可给患者造成巨大压力,而且还可能会负面影响宫外孕的疾病进展。目前国内外针对育龄期宫外孕患者开展的相关干预和知识宣教较少,导致育龄期宫外孕患者的生育忧虑长期存在。本研究旨在分析育龄期宫外孕患者的生育忧虑现状,探究影响其生育忧虑的因素,以期为育龄期宫外孕患者生育忧虑的相关干预措施提供理论参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2022年5月5日~2023年5月12日在江苏省人民医院进行诊治的226例育龄期宫外孕患者作为研究对象。入选标准:因阴道出血、腹痛、停经等原因就医,阴道或腹部超声检查诊断为宫外孕[10];年龄18~45岁;能够自行阅读并具有一定的阅读理解能力;患者或家属对本研究知情同意并签署知情同意书。排除标准:精神疾病或身体残疾;视力、听力存在障碍者;长期使用细胞毒药物;合并心、肝、肾等严重疾病;合并恶性肿瘤疾病;合并血液系统疾病、免疫系统疾病。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查表 由本院专家自行设计,内容包括年龄、诊断、职业状态、婚姻状态、支付方式、文化程度、生育意愿、居住地、月收入及子女数量等。

1.2.2 生育忧虑评估量表 采用乔婷婷等[11]翻译的生育忧虑自评量表评价研究对象的生育忧虑情况,该表包括3个维度18个条目,分别是配偶知情(3个条目)、接受度(3个条目)、怀孕能力(3个条目)、子女健康(3个条目)、自身健康(3个条目)、备孕(3个条目),每个条目分值1~5分,生育忧虑18~90分,生育忧虑评分越高说明被测试者的生育忧虑越严重。本研究中生育忧虑自评量表的Cronhach α系数为0.847,说明该量表的信度比较良好。

1.3 调查方法 于患者入院当天进行生育忧虑评估量表的问卷调查。本研究采用问卷调查法,在发放问卷调查表之前需要统一对研究人员进行规范化培训,使得研究人员能够熟练掌握一般资料调查表和生育忧虑自评量表内的各项问题。根据入排标准挑选育龄期宫外孕患者,在获得患者同意后,邀请其填写相关问卷表格,研究人员需将问卷表的注意事项对患者进行重点讲述,若患者对问卷表内容产生疑惑研究人员当细心解答患者的疑惑,但不可以干扰患者的选项意愿。当育龄期宫外孕患者完成问卷调查表填写后,研究人员应当立刻查看,若有漏填可让患者进行补充,若由于特殊情况无法将漏填项补充完整,漏项超过10%则将此问卷予以剔除。本研究共发放239份问卷表,回收235份,问卷表回收率98.33%,剔除规律作答和漏项超过10%的问卷,有效问卷226份,问卷有效率94.56%。

2 结果

2.1 育龄期宫外孕患者生育忧虑得分情况 育龄期宫外孕患者配偶知情得分为(7.75±1.49)分、接受度得分为(8.17±1.55)分、怀孕能力得分为(9.14±1.73)分、子女健康得分为(8.13±1.59)分、自身健康得分为(7.07±1.32)分、备孕得分为(6.26±1.21)分,生育忧虑总分为(46.12±7.67)分。

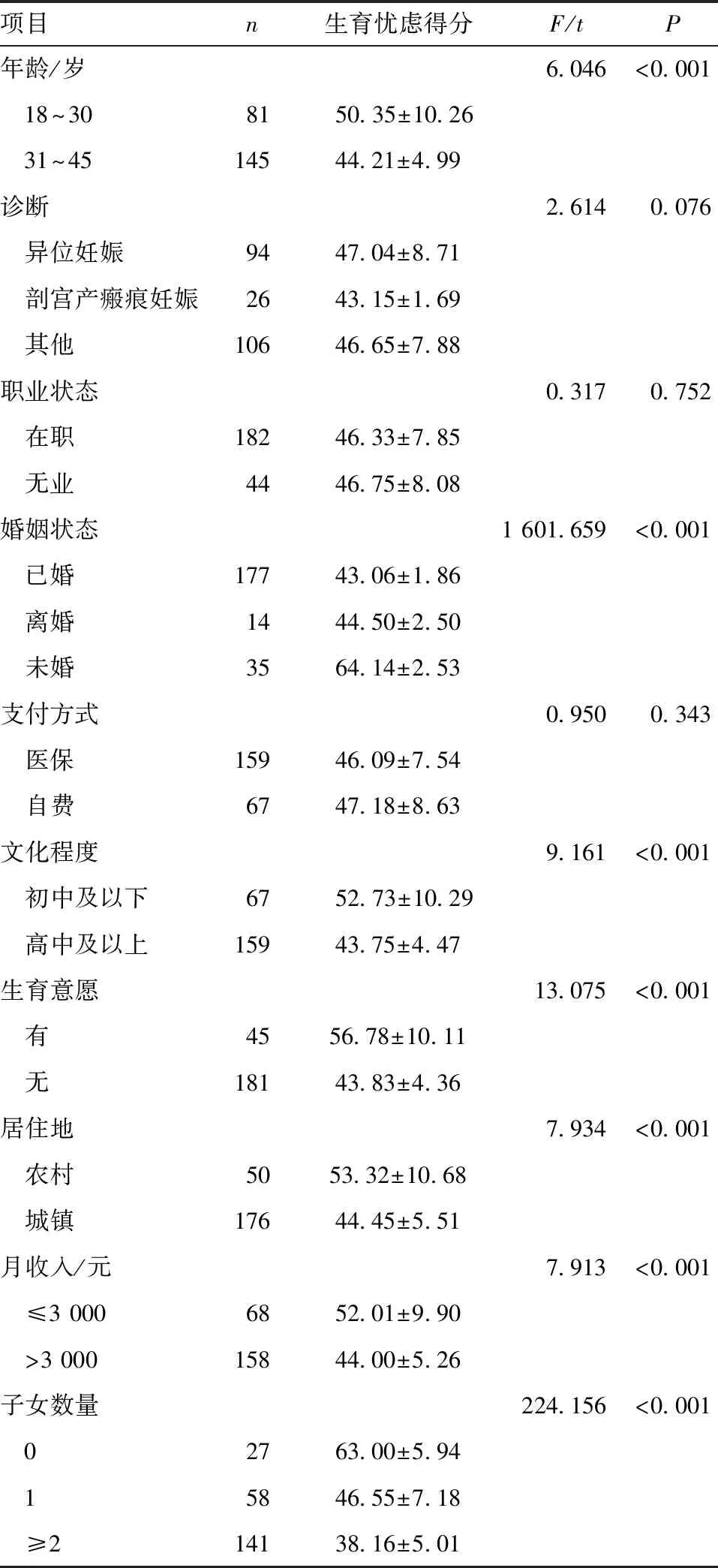

2.2 育龄期宫外孕患者生育忧虑的单因素分析 不同年龄、婚姻状态、文化程度、生育意愿、居住地、月收入及子女数量的育龄期宫外孕患者生育忧虑得分差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 育龄期宫外孕患者生育忧虑的单因素分析

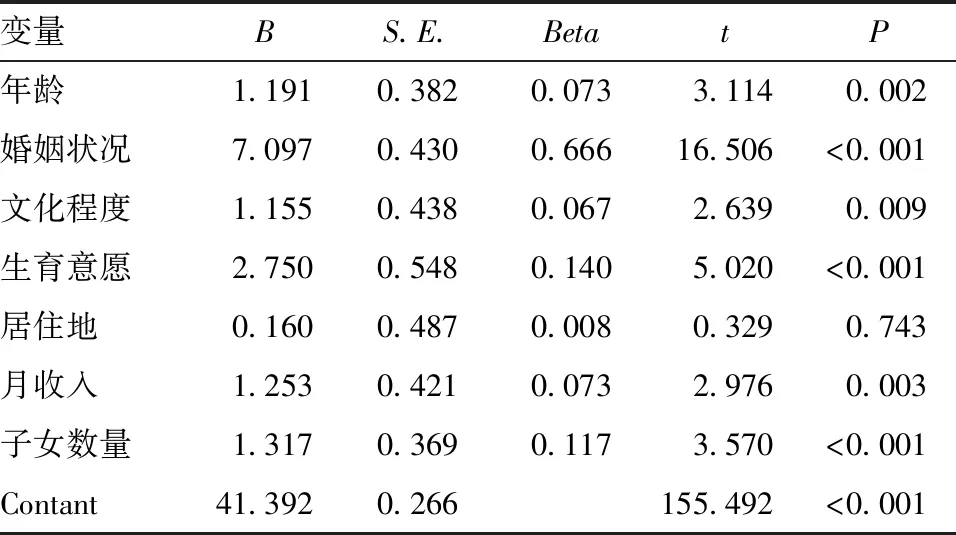

2.3 影响育龄期宫外孕患者生育忧虑的多元线性回归分析 以育龄期宫外孕患者生育忧虑得分为因变量,以年龄(31~45岁=0,18~30岁=1)、婚姻状态(已婚=0,离婚=1,未婚=2)、文化程度(高中及以上=0,初中及以下=1)、生育意愿(无=0,有=1)、居住地(农村=1,城镇=0)、月收入(≤3 000元=1,>3 000元=0)及子女数量(≥2个=0,1个=1,0个=2)等项目为自变量进行育龄期宫外孕患者生育忧虑的多元线性回归分析。结果显示,年龄较小、未婚、文化程度低、有生育意愿、月收入低及子女数量较少,其生育忧虑得分高(P<0.01)。详见表2。

表2 育龄期宫外孕患者生育忧虑影响因素的多元线性回归分析

3 讨论

3.1 育龄期宫外孕患者生育忧虑现状 宫外孕是医院比较常见的一种妇科疾病,宫外孕的发病原因十分复杂,大部分学者认为与不良避孕措施、盆腔手术等有关[12]。近年来随着医学技术的不断发展及女性人群保健意识的不断加强,宫外孕的治疗率相比以往已经有了明显的提升[13]。生育子女是婚姻的结晶,是保持家庭稳定和谐的纽带,同时也是人类繁衍的源泉。对于育龄期宫外孕患者来说,生育子女是夫妻双方和谐生活的一个重要部分;而且生育子女能够为社会提供新的劳动力,对社会的竞争力和创新可起到良好的促进作用[14]。现代社会人们受教育的时间普遍增长,生活压力与日俱增,晚婚晚育的人群逐渐增加,一些育龄期宫外孕患者在发病时尚未生育。由于受到当前生育政策及中国传统观念的影响,大部分育龄期宫外孕患者产生生育忧虑。生育忧虑会影响远期的生活质量和心理健康状况,可能比宫外孕本身带给患者的负性情绪和心理压力更多。本研究中育龄期宫外孕患者生育忧虑评分为(46.12±7.67)分,处于中等水平,说明育龄期宫外孕患者普遍存在生育忧虑心理,但是低于郭萍利等[15]报道的乳腺癌患者的生育忧虑评分,乳腺癌患者已经发生癌变,而育龄期宫外孕患者未出现癌变,其生育忧虑稍低。因此,临床上应当重视育龄期宫外孕患者生育忧虑。

3.2 育龄期宫外孕患者生育忧虑的影响因素分析 本研究多元线性回归分析结果显示,年龄、婚姻状态、文化程度、生育意愿、月收入及子女数量等为育龄期宫外孕患者生育忧虑的影响因素(P<0.05)。研究[16]表明年龄与生育忧虑有关,本研究结果与之基本相符。可能是由于年龄较小的患者经历的事情较少,心理承受能力较差。目前尚未有研究表明婚姻状态与生育忧虑有关,本研究发现未婚的患者生育忧虑更高。可能是由于未婚的患者大多没有生育,对孩子有比较强烈的期盼。相关研究[17]发现文化程度可影响生育忧虑,本研究结果与之相符。文化程度较低的患者获得生育知识的途径比较有限,大多是通过从医务人员那里获得生育知识,对生育的认知较差,对生育知识的理解程度不高,因此生育忧虑较严重。研究[18]认为生育意愿可影响生育忧虑,有生育意愿的患者生育忧虑较高,本研究结果与之基本相符。有生育意愿的患者大多承担着更大的思想压力,同时还会担心宫外孕可能会对生育功能产生影响,因此生育忧虑更为严重。姚雪莲等[19]报道月收入可影响生育忧虑,月收入较低的人群生育忧虑更严重,本研究结果与之相符。宫外孕的治疗会增加患者家庭的经济压力,月收入较低的育龄期宫外孕患者可能会由于关心治疗费用而出现生育忧虑。王锐等[20]认为子女数量可影响生育忧虑,无子女的患者生育忧虑更加严重,本研究结果与之一致。中国传统观念认为女性有传宗接代、生育子女的任务,而尚无子女的育龄期宫外孕患者或许会感受到生育子女的压力增加而使得生育忧虑更加严重。本研究发现,居住地不是影响育龄期宫外孕患者生育忧虑的因素(P>0.05),考虑是由于现代社会农村和城镇的医疗服务的差距在逐渐缩小有关,农村的医疗机构也在逐渐重视育龄期宫外孕患者生育忧虑,能够给予其一定的干预措施。

综上所述,育龄期宫外孕患者生育忧虑水平较高,影响因素包括年龄、婚姻状态、文化程度、生育意愿、月收入以及子女数量等,医务人员应当重点关注育龄期宫外孕患者,同时需要结合育龄期宫外孕患者生育忧虑的影响因素制定相关措施,从而降低育龄期宫外孕患者生育忧虑。本研究纳入的影响因素有限,结果可能存在偏倚,因此育龄期宫外孕患者生育忧虑的影响因素研究还有待于今后进行更深入的研究加以验证。