乐缘寄情之四

林华

阳光明媚的下午,有什么比坐在室外咖啡桌前聊天更惬意的事呢?此刻,我正和中科院的老徐一起享受着微风徐徐,任话题海阔天空,其喜洋洋者矣。

前两天我看到一些量子力学的文章,怎么都看不懂,便想请老徐给我做个私人定制的普及。老徐一听,哈哈笑了。他说:“你大概是被那些‘波粒二象性‘紫外灾难之类的名词怔住了吧。其实像你们这些‘门外汉,不必知道那么多,也不必从头说起,就像我问你勃拉姆斯的交响乐,你非要从帕莱斯特里那说起,那种冬烘先生的学术腔调真的很令人讨厌。你只需要知道量子是微观世界中一个不可分割、独立恒在的微小单位就可以了。因为太过微小,它只有能量,没有质量;只有形态,没有形状;只有数量,没有大小(大小是人为创造的主观概念)。量子只存在于空间而不占据时间,量子之间只有远近,没有距离。假如微观世界可以放大,那一定就像夏夜的星空,量子大概就是那些光点,散乱地飘忽在浩瀚的宇宙中,神秘而不确定。”

“你说得这么玄乎,恐怕符合这般性状的只有我们看不见、摸不着、说不清、道不明的思想意识了。用这样的概念来探讨音乐活动,那就是在分析音乐的灵魂啊!为什么自古以来有的歌声令人陶醉,有的却让人无动于衷?为什么二三百年前的音乐有的至今还能够温暖我们的心声,有的却让人厌恶?老师每每批评学生的演奏时说的‘只有技巧,没有灵魂,乐评家抱怨一部作品时所讲的‘只有音响,没有灵魂,原来是因为这些作品、这些演奏没有携带着信息的量子在活动啊!”我几乎是有些抢白般地怼他,说罢便有些后悔。

没想到老徐不但没有生气,反倒说我很有悟性。他解释道:“量子力学提出世间万物不是孤立存在的,很可能是通过量子纠缠现象绑定在一起的,或者更准确地来说,世间万物本就是一体的。它们之所以有着不确定性,是因为那些状态的特征既有一定概率体现在一对量子的A点上,也可能存在于B点上,它们彼此影响。”

“那根据这个理论,在这天地之间或许真的存在着平行世界?”我问道。

老徐说:“对于现实感很强的一般人来说这可能很难理解,因为他们习惯了从经典物理的视角去看待一切。但对于你们学音乐的人来说,应该很明白的呀。”

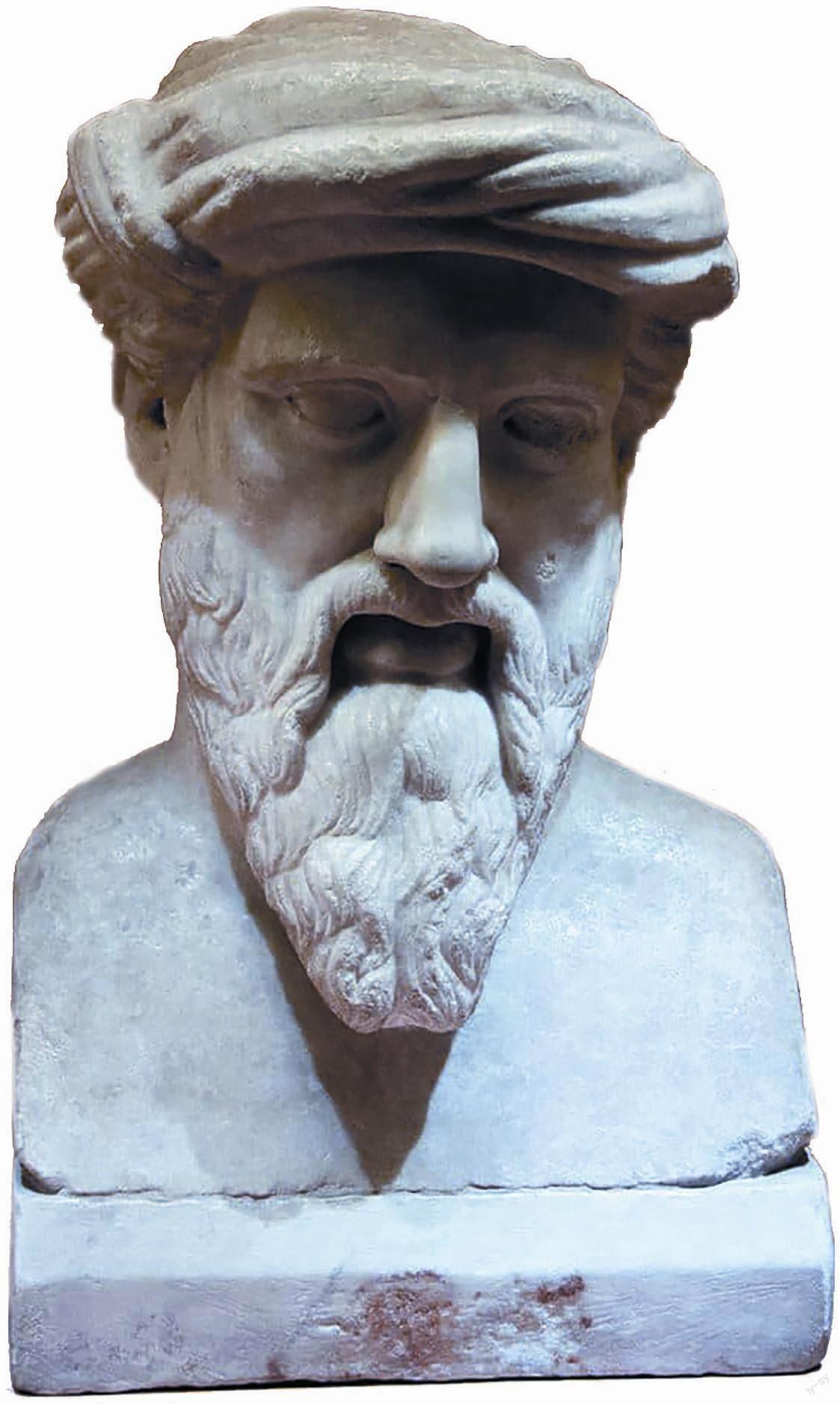

毕达哥拉斯早就从数的和谐中发现了宇宙与音乐之间的平行关系,两者都蕴含着和谐秩序,彼此之间应该也存在着一种感应力,所以我们在音乐中会天然地追求一种和谐的秩序。难怪先锋音乐出现近百年却始终得不到广大听众的认可,因为它从根本上否定了宇宙和谐的原则,破坏了宇宙与音乐之间的平行关系,我们的音乐灵魂没有从中得到满足。仔细想来,还真是这个道理。

我试图说出我的理解:“音乐世界本身又应该是一个系统的存在,维系它的正是量子纠缠,A量子携带的音乐信息使得B量子得到共鸣。”

老徐笑着说道:“量子是否携带信息,这也是科学家们还在争论的问题。作为外行,你完全可以这样猜想,用这样的理论套上现实的情形,我觉得也未尝不可。甚至可以做一种双重猜想,即无论是发出信息的A方,还是接受纠缠的B方,都不是毫无情感、不会变化的量子,它同时又是有血肉、有情感的活生生的人,是有可能发生变量的信息——既归结到量子纠缠抽象,又结合音乐实际。”

“音乐家的成功通常会被认为与遗传有关,特别是那些百年以上香火延续的大家族,如巴赫、库普兰、施特劳斯等;父子传承的情形也不胜枚举,如小提琴家奥伊斯特拉赫父子、指挥家阿诺索夫父子、钢琴家塞尔金父子等。然而,量子携带的音乐信息不仅能通过遗传传递,还可以超越时空和社会地位。海顿的父亲是修车匠,格鲁克的父亲是守林人,西班牙女高音歌唱家安赫莱斯的父亲只是巴塞罗那大学的一个普通门卫……但他们都得到了音乐灵魂的传递——这与身份没有必然的关系:英国作曲家邓斯泰布尔曾当过公爵的仆人,‘圆舞曲之王约翰·施特劳斯先前只是一个记账的小职员;甚至与学习经历也没有必然的联系:女中音歌唱家巴托莉最初是学长号的,哈恰图良十九岁的时候还在莫斯科大学生物系上课……这是一本正经的胡说八道吧?”我有些心虚地问他。

老徐答道:“关于量子的科学本来就是从假设发展起来的。”

我紧接着说道:“接受纠缠的量子B也需要具备一定条件。首先需要具备感应力,正是因为生物场、物理场、心理场的作用,音乐家的灵魂才可能发生作用。就生物场而言,量子B的感官敏感程度、情感反应强度、细胞传递的速度——也就是我们通常所说的‘气质‘乐感,决定了这颗量子是否有可能接受纠缠。小卡萨尔斯五岁就开始跟随父亲学习小提琴,可到了十一岁时,他偶然间听到大提琴的美妙声音,于是立即‘弃小从大,毅然只身前往巴塞罗那求师。那么对此唯一合理的解释就是小卡萨尔斯的灵魂得到了音色美的强烈震撼。这种敏感度与肌体感官的完整并没有绝对的关系。音乐史上有两位失聪的作曲家——贝多芬和斯美塔那,他们的作品依然震撼人心;除此之外还有三位失明的音乐家——十四世纪的蓝迪尼、二十世纪的华彦钧和现代的波切利,他们的音乐仍然那么动人。音乐家们的音乐学习通常都是从娃娃抓起,大抵八岁之前开始学习,十几岁就可以得到更为系统的专业教育。史家们的要求更高,五岁就能举行独奏音乐会的才可称为‘神童。古往今来,这样的天才确实不多,莫扎特、圣-桑、阿尔贝尼斯……海菲茨登台稍晚一些,三岁学琴,六岁独奏,勉强也算。这些音乐家在这么小的年纪就能领悟音乐的美,这说明量子A携带的信息并不是以生活语言的形式出现的,也不是通过理解被接受的,这纠缠带来的信息表明和谐的秩序感,让心理场、生物场具有足以接纳条件的B量子引起共振。因此,即便是黄口小儿,也能十分天然地接受和聲节奏的脉动,彻悟倚音的重量感、颤音的轻盈感、经过句的灵动感等。与此同时,量子所携带的这种和谐秩序可能是历史上量子A的积累、穿越,是与时俱进的信息。当然,音乐信息接受的感应也可能是通过极为敏感的心智理解能力而起作用的。例如卡塞拉、肖斯塔科维奇、古尔德,这三人学琴的时间虽然并不算早,但都在八岁就把《十二平均律钢琴曲集》弹完了,他们之所以能够迅速把握对巴赫音乐的感应能力,或许正是因为对纵横和谐的格律秩序有着特别敏锐的领悟。”

我一口气说完,老徐这家伙就像电影里戴着夹鼻镜子的老学究,慢条斯理地一边拍手一边说道:“我觉得你还应该补充的是量子叠加态。我觉得量子叠加才是最能表现音乐本质美的。只有音乐才能产生鸡尾酒般的既保留层次清楚,又有整体叠加的效果,所以我每次听到拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》第一乐章结尾处的两个主题重叠时都倍感振奋。”

“那关于量子与音乐,我还应该补充些什么呢?”我问。

老徐笑道:“又不是要你到我们所里去演讲!量子纠缠的理论也重申了现代解释学的要义——一切事物只有在被关注的时候才是完整的存在。作品价值也在于它所得到的关注力,越受人们关注,其存在就越有价值,散发的能量也就越强。”

我想了一下,说道:“细想音乐史上那些成功的音乐家,大多是及早获得关注的,这说明音乐学习在更大、更好的范围内进行更有效果。反过来说,这也就是人害怕孤独的原因。孤独可以令一个人窒息死亡。沃尔夫虽然很有才能,但贫困潦倒,得不到关注,最后因精神病而亡;雷格尔是一位对音乐以外的价值观无所关注的作曲家,没有A量子的纠缠,内心也不会产生B量子的激情,这也使他的作品得不到关注,因而默默无闻。”

老徐看了看手表,说道:“这些只是一种奇想罢了,但若是以此作为音乐家成才道路的猜想,我觉得还挺有意思的。”

“也许对创作本身都有意义,”我接着老徐的话说,“特别是你说到的量子叠加和音乐美的本质,还给我这个复调教员出了新的课题呢。”