可穿戴心电设备在心血管疾病中的发展历程及应用进展

楚俊昆,赵倩,杨毅宁

新疆医科大学第一附属医院 心脏中心,新疆 乌鲁木齐 830054

引言

目前中国心血管疾病(Cardiovascular Disease,CVD)患病率处于持续上升阶段,每5 例死亡中有2 例是源于CVD,CVD 已成为我国居民首要死亡原因[1]。心电监测是临床诊断、监测CVD 常用的方式。标准12导联心电图(Electrocardiogram,ECG)机、动态心电监测、床旁心电监护等传统的心电监测方式受限于其体积、使用方式、应用场景,无法实现实时远距长程监测、院外家庭监测、医患线上互动、实时诊断等。可穿戴心电设备主要包括3 个部分:① 可穿戴传感器,用于收集有关生理参数的数据;② 网络和通信接口,可将这些数据传输到远程监控站,如护士或医生的终端或智能手机;③ 远程云分析平台,可以集成大量数据,识别对患者健康至关重要的模式和参数[2]。在保证诊断的特异性及敏感度前提下打破了心电监护的时空限制,实现心电监测诊断的实时远距离长程监测及线上互动,引领当今社会的CVD 诊疗进入“移动健康”时代。本文旨在总结可穿戴心电设备在心血管疾病领域的应用进展、优势以及需要解决的问题,以期为可穿戴心电设备的进一步发展和临床应用提供参考。

1 可穿戴心电设备的发展历程

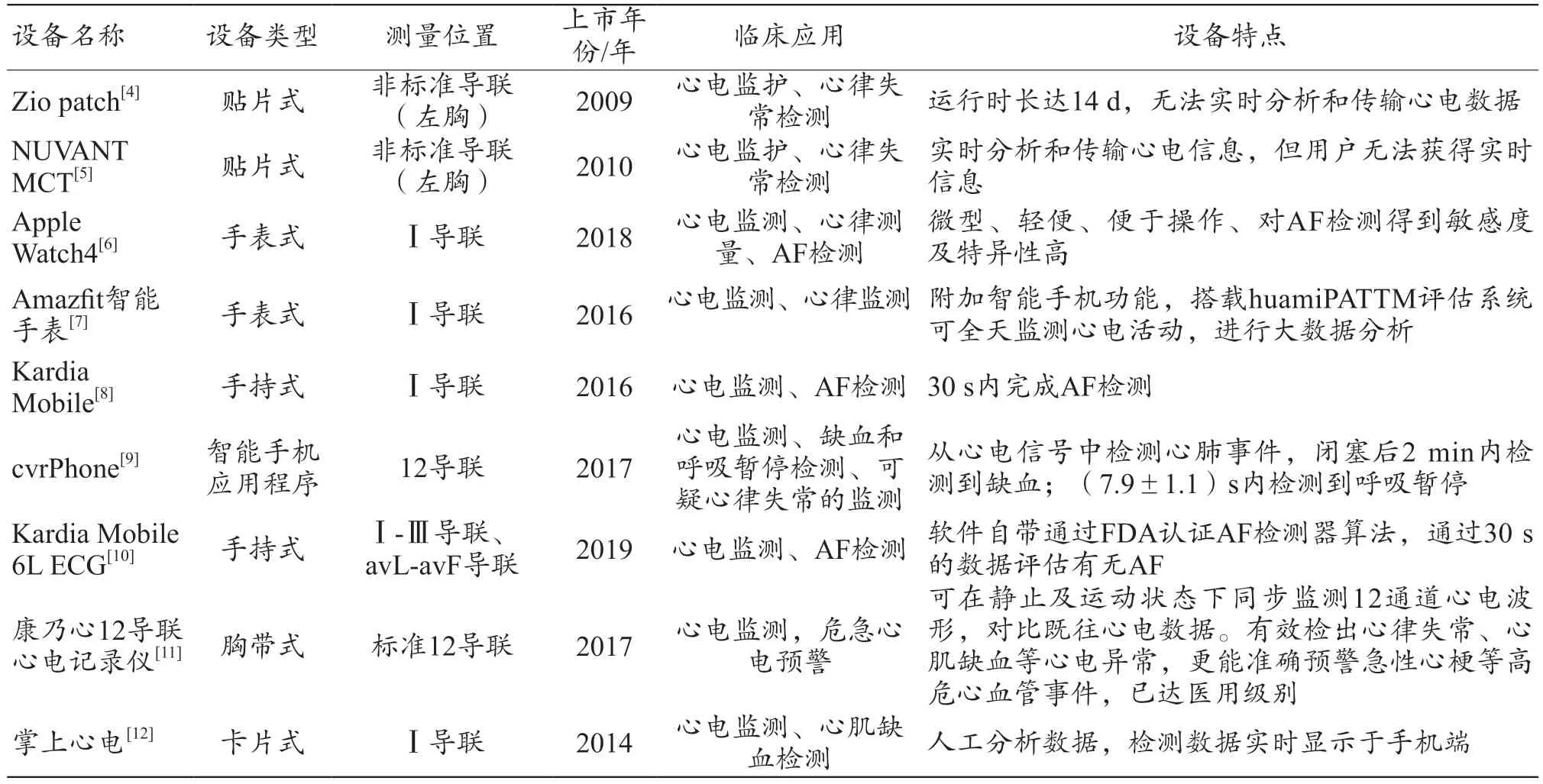

1928 年,Frank Sanborn 的公司尝试将台式ECG 机改装为便携式版本。1937 年,日本医生Taro Takemi 引进了第一台便携式ECG 机。1949 年,美国医生Norman Jeff Holter 首次尝试了临床监测与便携性结合的可以记录佩戴者心电活动的仪器[3]。近年来,随着互联网、传感器、无线通信、人工智能(Artificial Intelligence,AI)等技术的飞速进步,可穿戴心电设备也迅速发展,从单导联非标准ECG 发展至12 导联标准ECG。可穿戴心电设备的构造逐步简化为贴片式、手表式、胸带式或基于智能手机的应用程序等;传感器从凝胶电极贴片发展至更符合人体工程学的亲肤纺织物;同时提升传输信号的准确度及稳定性;功能从最初单纯的心电信号采集监测发展至多种人类生命信息采集、自主分析甚至具有临床治疗功能,以上进步极大地提高了用户的使用体验感和依从性。通过检索PubMed、Embase、Web of Science、美国食品药品监督管理局官网、中国食品药品监督管理局官网、知网、万方、产品官网,根据可穿戴心电设备的穿戴类型、测量位置、设备特点及临床应用,总结已发表有效研究具有代表性的可穿戴心电设备,见表1。

表1 已发表有效研究并应用于临床的可穿戴心电设备

2 可穿戴心电设备在CVD中的临床应用及技术进展

2.1 可穿戴心电设备在心房颤动监测及诊疗中的应用

心房颤动(Atrial Fibrillation,AF)可导致一系列栓塞事件,造成极高的医疗成本,因此及时诊断并监测AF 后启动相应的治疗至关重要。Steinhubl 等[13]在AF 的高危人群中使用IRhythmZioXT 家庭可穿戴式心电传感器贴片进行实时监测,并与延迟监测对照组对比,4 个月后新发AF 诊断率更高(3.9%vs.0.9%,95%CI:1.8~4.1);1 年后与未接受监测的对照组相比,接受监测的个体有更高的AF 诊断率[0.067/(人·年)vs.0.026/(人· 年);95%CI:0.039~0.042]。Andrew 等[14]研究发现在心脏手术后卒中风险高、术前无AF 病史的患者中应用可穿戴的粘合剂贴片心电监测仪连续监测30 d或28 d,可穿戴贴片监测组与常规监测护理组相比,出院后累积AF 的发生率显著增加(19.6%vs.1.7%,95%CI:11.5~24.3,P<0.01)。在AF 检出准确度方面,Wegner 等[15]研究发现AlivecorKardia 心电记录仪的Ⅰ导联对检测AF 的敏感度达100%、特异性达94%,其胸导联对检测AF 的敏感度及特异性分别达96%和97%。Seshadri 等[6]证实Apple Watch 4 在AF 患者中对AF 敏感度达96%,无一例窦性心律被误判为AF,与心电遥测的一致性为98.9%(95%CI:96.0~100)。在指导AF 治疗方面,Guo 等[16]研究表明,医生使用基于可穿戴心电设备的AF 管理平台进行高危人群居家早期筛查AF,可及时了解AF 患者的心律情况,进行AF 症状管理、优化抗凝治疗、兼顾心血管风险和合并症管理,与常规治疗相比,“缺血性卒中/全身性血栓栓塞、死亡和再住院率”的复合结局发生率较低(1.9%vs.6.0%,风险比=0.39,95%CI:0.22~0.67,P<0.001)。Aljuaid 等[17]发现使用可穿戴心电可使AF 导管消融术后门诊就诊次数减少。在新冠肺炎流行期间,有1930 名应用可穿戴心电设备的AF 患者及时得到治疗[18]。因此,可穿戴心电设备具有较高AF 诊断率、准确率,甚至具有一定院外指导AF 治疗的功能,可充分应用于AF 患者的居家监测。

2.2 可穿戴心电设备在急性心肌梗死中的应用

急性心肌梗死(Acute Myocardial Infarction,AMI)是常见的心源性猝死原因之一,早期远程全自动、基于现场的无线网络可自动将ECG 传输至非现场心脏病专家,以便对ST 段抬高心肌梗死(ST Segment Elevation Myocardial Infarction,STEMI)患者进行早期评估和分诊,从而缩短门—球时间、缩小梗死面积、保留心脏射血分数,并缩短住院时间,降低AMI 患者的病死率[19]。Sohn 等[9]发现一种基于智能手机的心电识别系统(cvrPhone),能通过ECG 信号识别心脏缺血事件,血管闭塞后2 min 内即可检测到缺血事件。Chen 等[20]院前对胸痛或气短的患者应用小型便携式可穿戴ECG机,该ECG 机结合卷积神经网络和长短期记忆AI 模型,可以成功预测STEMI,其准确度、敏感度、特异性分别为0.992、0.889、0.994,与未使用该可穿戴设备的对照组相比,胸痛患者接触医务人员的时间从(113.2±369.4)s缩短至(37.2±11.3)s(P<0.001)。因此,可穿戴心电设备可应用于院前急诊或胸痛中心胸痛患者的紧急心电监测。

2.3 可穿戴心电设备在心源性晕厥中的应用

心源性晕厥(Cardiogenic Syncope,CS)常见的病因是严重心律失常导致的心输出量减少,进而造成脑血流灌注下降而晕厥。2018 年欧洲心脏病学会发布的晕厥诊断与管理指南指出:在不影响患者正常生活的前提下,可穿戴心电监测设备采集患者的ECG,是目前检测阵发性心律失常及CS 的有效手段[21]。Reed 等[22]研究前瞻性的在急诊室为86 名不明原因晕厥患者安装动态贴片心电记录仪(Zio XT 监护仪),发现10.5%(95%CI:4.0~16.9)是由心律失常导致的晕厥,与传统动态ECG相比诊断率高出5 倍。有研究指出,在心慌或晕厥前使用基于智能手机的可穿戴心电设备捕获的心律失常事件可增加5 倍以上,在90 d 时超过55%[23]。由此可见,可穿戴心电设备这种无创、安全、易于使用的设备适合应用于所有急性出现不明原因心慌或晕厥的患者。

2.4 可穿戴心电设备在心力衰竭中的应用

心力衰竭(Heart Failure,HF)是各种心脏疾病发展的终末阶段,具有高发病率、高再入院率以及高死亡率的特点。目前可穿戴设备已经可以提取诸如心率变异性、心律失常、呼吸频率、胸腔阻抗(可作为HF 失代偿的标志物)、左心室射血分数等数据来评估HF。可穿戴心电设备通过结合血液容积图(Photoplethysmography,PPG)技术与ECG 来测量心率变异性,而心率变异性是CVD 预后的重要测量指标[24]。将集成到可穿戴背心中的多个ECG 传感器的测量结果结合在一起,算法能够预测实时左心室射血分数[25]。此外,测量远程介电传感和生物阻抗的新兴可穿戴技术可识别血管内容量状态的临床前变化,Stehlik 等[26]研究证实运用该项技术的具有ECG 监测功能的可穿戴设备可以提前10 d 预测HF 失代偿,敏感度为76%、特异性为85%。一项观察性研究表明,对某可穿戴心电贴片的ECG 进行分析可以区分代偿及失代偿HF 患者对6 min步行试验的反应[27]。有系统评价证实大多数可穿戴设备可以通过监测,提供医疗决策信息以制订更个性化的监控及治疗策略,使患者进行更好的自我远程监控,从而早期监测并改善HF 急性失代偿[28]。有Meta 分析表明,HF 患者院外应用可穿戴心电监测设备最终可以降低HF相关和全因死亡率[29]。因此,可穿戴心电设备未来可应用于慢性HF 患者院外的长期心电监护。

2.5 可穿戴心电设备在心脏电子设备植入后随访的应用

部分药物无法控制的严重心律失常患者需植入心脏植入式电子设备(Cardiac Implantable Electronic Device,CIED),但术后心律失常仍可能发作,这与发病率、死亡率和医疗费用的增加显著相关[30]。故CIED 植入后往往需要长期进行心电监测、定期程控随访,但CIED 中的数据往往仅在患者就医进行程控随访时才会被提取出来,因此无法及时诊断并作出相应处理。将可穿戴设备应用于院外的起搏器植入患者,可以评估起搏器有无感知或起搏故障。同时也可作为院内心电监测的一种延续,缩短住院时间[31]。

2.6 可穿戴心电设备在心脏康复中的应用

心脏康复(Cardiac Rehabilitation,CR)被证实可降低CVD 患者死亡率、住院率,并改善生活质量[32]。临床上普遍认为,病情稳定的患者若能及早进行运动康复,有助于提高运动耐量和生活质量,但目前由于经济、交通等原因,康复治疗参与率低是一个仍待解决的问题[33-34]。可穿戴心电监护设备可以实时将患者心电信息传输给医师,使院内、院外康复工作衔接紧密,更有效地维持患者的运动能力,提高边远地区患者和老年冠心病患者的参与率,而且比医院CR 更方便,治疗费用更低[35]。Bravo-Escobar 等[36]展开的一项随机对照研究发现,将可穿戴远程心电监护仪(NUUBO®)应用于中等心血管风险的缺血性心脏病患者中,应用远程心电监护仪的家庭心脏远程康复组(10.93 分,95%CI:17.251~3.334,P=0.007)对比传统医院CR 组(-4.314 分,95%CI: -11.414~2.787,P=0.206)可以显著改善患者生活质量评分。因此,可穿戴心电设备也可以应用于偏远地区或基层社区医院的CR。

2.7 可穿戴心电设备在高强度运动群体中的应用

近年来接连发生的运动性猝死也受到广泛关注。Peritz 等研究认为长期从事高强度运动的耐力运动员的心律失常发生率,特别是AF 的发生显著高于普通人群[37]。彭育红等[38]研究发现,使用基于织物电极的Benefm 全导联可穿戴式动态心电监护设备在体能训练中进行无创长程批量心电监测,结果表明可穿戴式动态心电监护衣心电信号质量可靠,有较好的耐受性,可用于高强度的体能训练。因此,可穿戴心电设备应用可扩大至专业运动员的训练保障。

2.8 可穿戴心电设备技术的新进展

在可穿戴心电设备的传感器方面,石墨烯传感器的研究近年来迅速发展,有望取代硅传感器,用于非侵入式柔性可穿戴传感器以及侵入式设备。石墨烯优异的导电性、高透光率、导热性以及突出的机械柔性使其在机械、热学和电学性能方面相对于经典的微电子半导体具有更多优势[39]。还开发了一些使用柔性和电容式干电极的无线ECG 监测系统,用于长期监测心血管健康。电容耦合式干电极可以测量皮肤与电极之间基于纺织品的界面材料(如棉花,与羊毛、丝绸或尼龙等其他材料相比,具有更高的介电常数)上的ECG 信号[40]。大数据分析与机器学习的创新最终发展为深度神经网络,可穿戴心电设备应用深度神经网络这种新算法可以实现仅基于PPG 引导的R-R 变异性识别AF 患者[41]。此外,可穿戴心电设备与节拍间隔-纹理卷积神经网络、基于残差网络(Resnet)AI ECG 算法、选择性子带多速率处理技术相结合用于心律失常的检测,可以自动分类心律失常,对7 种心律失常的识别率平均高达98.3%,与传统方法相比,实现了超过12 倍的计算增益和信号重建[42-44]。

3 可穿戴心电设备的局限性及存在的问题

3.1 技术局限性

① 数据准确度:需要平衡可穿戴心电设备的特异性与敏感度,如可穿戴设备的传感器特异性较低,可能导致对良性非临床相关信号的过度检测,从而造成误诊、不必要的检查以及患者焦虑;而低灵敏度传感器可能导致病理学临床相关参数的遗漏,造成漏诊和治疗延迟。有研究表明基于PPG 技术的4 款可穿戴手表测量在不同运动状态下的心率和能量消耗精确度较低[45]。PPG 精确测量结果依赖于足够的血液流量和皮肤接触,并且会随着患者或设备的移动、环境条件和异位心脏节律而改变,温度、身体动作、头发、肤色甚至纹身的变化都会通过PPG 对读数产生影响[46-47]。目前已有创新技术利用来自多个个体的数据来训练算法以考虑与肤色相关的变化和依赖性从而减少PPG 限制,使改良PPG 技术可以进行更精确的测量[48]。② 功能单一:目前可穿戴心电设备兼容性较差,功能主要集中在健康监测层面,临床治疗功能进展缓慢,很少有可穿戴医疗设备有效集成多种功能。未来可穿戴心电设备需逐步集成监测、诊断以及治疗功能,以进一步达成“远程医疗、移动健康”目标。③ 设备安全性:安全性和保障性是医疗设备的主要考虑因素,与所有系统的可靠性密切相关。由于假警报会降低用户警觉性并阻止用户遵守设备所提供的反馈,因此需要有效的机制来检测和诊断所采集数据中发生的偏差[49]。④ 其他技术局限性:可穿戴心电设备还存在数据采集处理效率低、人机交互界面不稳定、大数据健康云建设不完善等问题[50]。但随着传感器设计、5G 技术、中央处理器、AI 等技术的不断进步,可穿戴心电设备将会变得更加智能,用户体验感会得到进一步提升。

3.2 数据安全及隐私问题

通过传感器技术,可穿戴心电设备可以收集各种用户信息,如身体状况、地理位置和生活习惯等。这些数据格式多样、规模庞大、移动链接众多,可能会增加泄露和篡改的风险[50-51]。需要确保数据安全和提高公众信任度的策略。在这方面,欧盟颁布的《一般数据保护条例》旨在监管该领域的一些问题[52]。当然这些法规需要不断演变,以确保普通民众的最佳利益。未来,我国相关部门及行业也需要制定相关法规,确保数据安全和使用者个人信息隐私,提高公众信任度。

3.3 缺乏行业标准及法规

在行业标准和法规缺失的情况下,各家企业都希望依托自己的核心产品形成自己的标准和法规,资源整合难度较大。随着越来越多的生命科技企业加入可穿戴医疗设备的研发生产领域,建立和执行新的监管标准势在必行。

4 总结与展望

近些年随着可穿戴心电设备功能不断完善,可穿戴心电设备对CVD 的检出率、诊断准确度有较高的保障。其应用进一步扩大至院外急救、辅助治疗、慢性病管理随访以及CR 等领域,实现了患者同医生的远程实时交互,最终使心血管病患者不良事件的发生率降低。未来随着其更广泛的应用,有必要对可穿戴心电设备的成本效益进行进一步研究。尽管计算机智能自动读图使误判的风险增加[53],未来可穿戴设备仍需进一步同AI 相结合,同时需谨记AI 读图仅能作为辅助,不可过分依赖。未来有望扩大可穿戴设备在远程医疗、预防医学和流行病学等领域中的应用。通过将智能可穿戴心电设备与养老服务相结合,构建智慧养老社区。使人民就医方式逐渐从被动治病向以预防、保健、预诊为主导的社区医疗模式转变[54]。